おんばさまがおられる閻魔堂

●境内入口

雄山神社・中宮祈願殿もしくは立山博物館から徒歩5分。

閻魔堂に到着。

●参道

古ぼけた石畳参道を抜けると

●表門

●表門

・建立年不明

・薬医門

雄山神社・中宮祈願殿もしくは立山博物館から徒歩5分。

閻魔堂に到着。

●参道

古ぼけた石畳参道を抜けると

●表門

●表門

・建立年不明

・薬医門

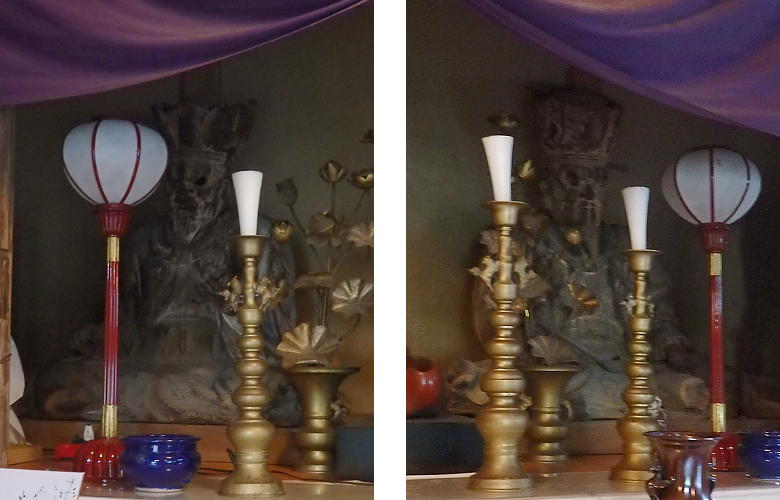

閻魔堂の閻魔大王像と十王像

●閻魔堂

●閻魔堂

・1928年再建

・瓦葺 切妻造

1466年に造営された閻魔堂は、明治時代初期の廃仏毀釈で取り壊されたそうです。その後、1928年にかつての閻魔堂の部材を使用して現在の閻魔堂が再建されました。

かつては芦峅寺中宮寺(現・中宮祈願殿)の諸堂の1つで、姥堂と共に布橋灌頂会の中心となっていたお堂とのことです。

そんなこんなで、堂内へ。

堂内には閻魔さんがドーーーン!

やましい事だらけなので、まともに目を見れやしない(汗)

●閻魔大王像

・南北朝時代作

恐らく彩色は後補のものだと思われます。

●十王像

・南北朝時代作

閻魔大王像の両サイドには、初江王像と泰山王像が安置されてました。閻魔大王像と違い、こちらは当時のままの彩色だと思われます。いい味出過ぎて、怖さ満点です。

●閻魔堂

・1928年再建

・瓦葺 切妻造

1466年に造営された閻魔堂は、明治時代初期の廃仏毀釈で取り壊されたそうです。その後、1928年にかつての閻魔堂の部材を使用して現在の閻魔堂が再建されました。

かつては芦峅寺中宮寺(現・中宮祈願殿)の諸堂の1つで、姥堂と共に布橋灌頂会の中心となっていたお堂とのことです。

そんなこんなで、堂内へ。

堂内には閻魔さんがドーーーン!

やましい事だらけなので、まともに目を見れやしない(汗)

●閻魔大王像

・南北朝時代作

恐らく彩色は後補のものだと思われます。

●十王像

・南北朝時代作

閻魔大王像の両サイドには、初江王像と泰山王像が安置されてました。閻魔大王像と違い、こちらは当時のままの彩色だと思われます。いい味出過ぎて、怖さ満点です。

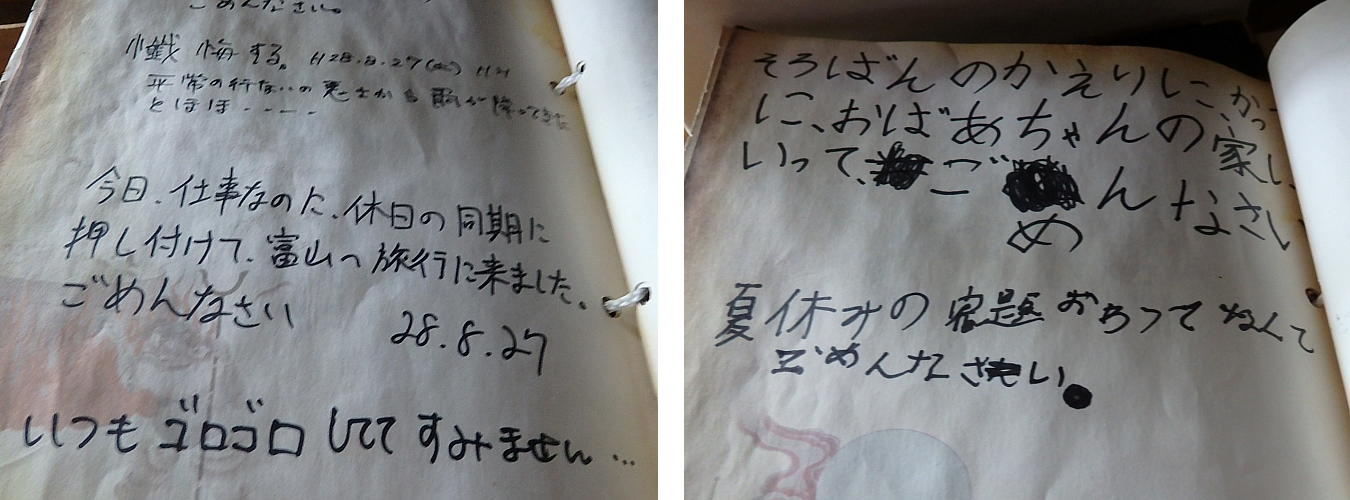

閻魔堂の姥尊像(おんばさま)

●姥尊像(おんばさま)

閻魔さんも怖かったですが、それ以上に怖かったのがこのお方達!

思わずコワッと言ってしまいました。お堂から出ようとしたくらい!それにしても主役の閻魔さんを喰う勢いでアピールしてくるこのお婆さん達は一体何ものだ?

調べてみると、このお婆さん達は姥尊像(おんばさま)という像らしい。仏教において男性のみが極楽往生を遂げるという考えだった時代、立山信仰で女人救済の神として祀られたのが、この姥尊像(おんばさま)だという。

もともとは姥堂内に安置されていたらしく、廃仏毀釈から免れた貴重な尊像とのことです。

ひぃ~、それにしてもなんだろう・・・この緊張感。

そして納涼感。

1人でお堂にいると、ちょっと心細かったです。

はい、ビビリです。

閻魔さんも怖かったですが、それ以上に怖かったのがこのお方達!

思わずコワッと言ってしまいました。お堂から出ようとしたくらい!それにしても主役の閻魔さんを喰う勢いでアピールしてくるこのお婆さん達は一体何ものだ?

調べてみると、このお婆さん達は姥尊像(おんばさま)という像らしい。仏教において男性のみが極楽往生を遂げるという考えだった時代、立山信仰で女人救済の神として祀られたのが、この姥尊像(おんばさま)だという。

もともとは姥堂内に安置されていたらしく、廃仏毀釈から免れた貴重な尊像とのことです。

ひぃ~、それにしてもなんだろう・・・この緊張感。

そして納涼感。

1人でお堂にいると、ちょっと心細かったです。

はい、ビビリです。

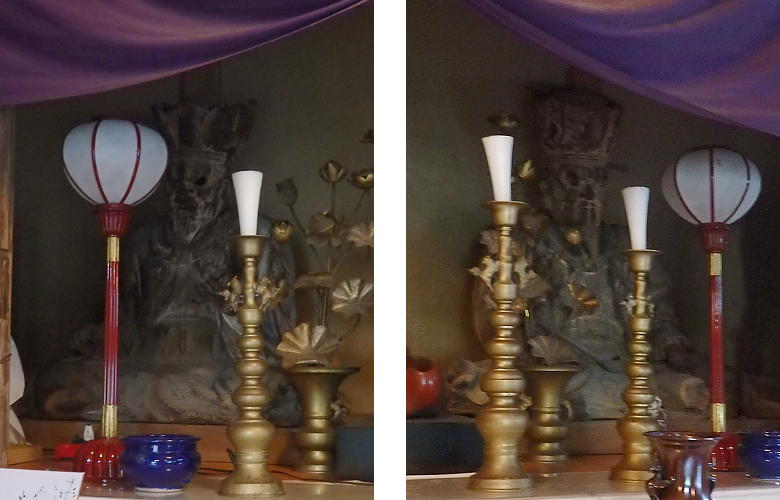

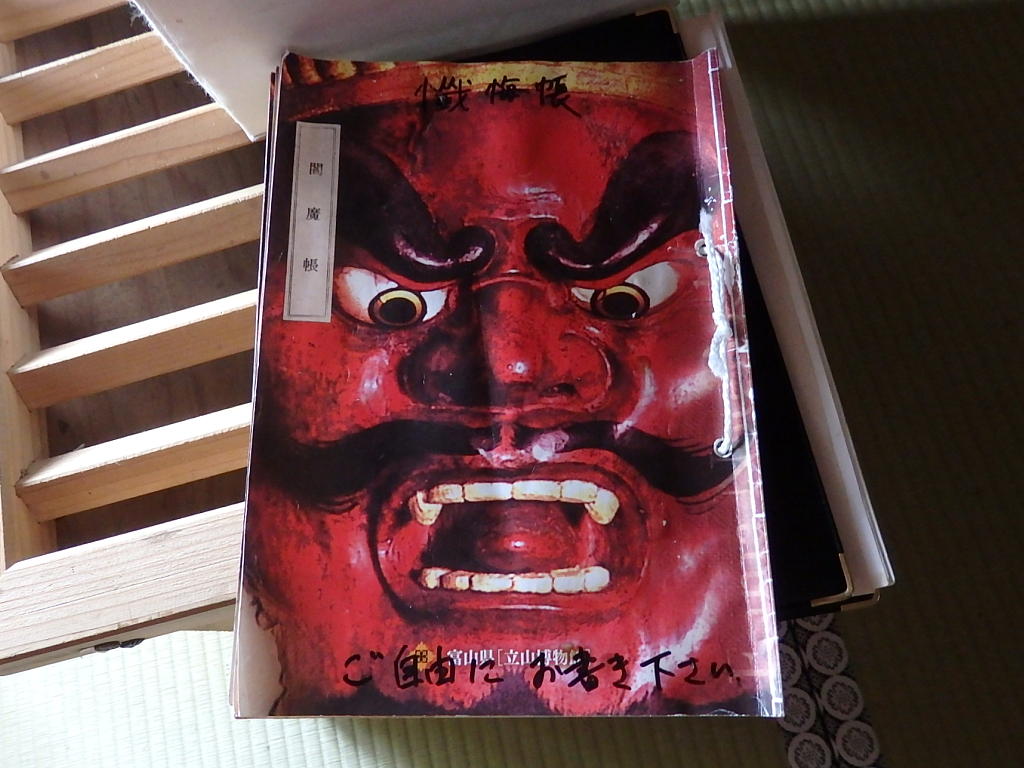

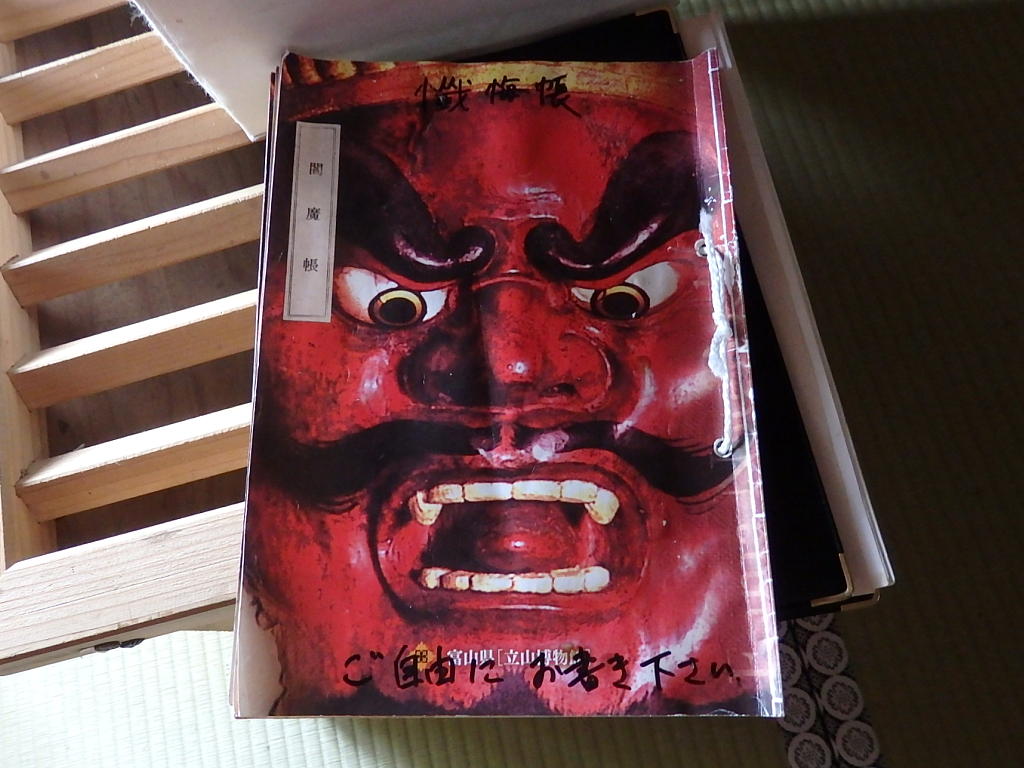

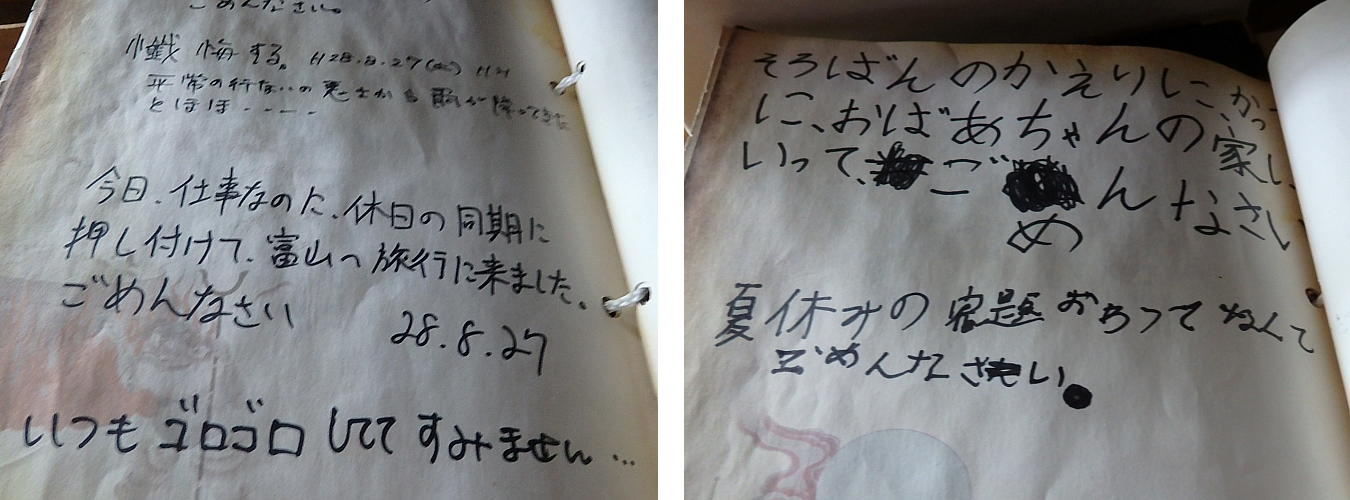

閻魔堂の閻魔帳

●閻魔帳

堂内には日頃の懺悔を記帳する閻魔帳がありました。

何か書こうと思ったけど、書いた瞬間に地獄行きが確定しそうだったのでペンを持つことすらできませんでした。あんな事やこんな事・・・嗚呼、今宵も現実逃避。

そんなこんなで、皆さんの懺悔をのぞき見してきました。

みんな可愛いなぁ。

堂内には日頃の懺悔を記帳する閻魔帳がありました。

何か書こうと思ったけど、書いた瞬間に地獄行きが確定しそうだったのでペンを持つことすらできませんでした。あんな事やこんな事・・・嗚呼、今宵も現実逃避。

そんなこんなで、皆さんの懺悔をのぞき見してきました。

みんな可愛いなぁ。

石仏群と布橋灌頂会

●石仏群

江戸時代、芦峅寺中宮寺の寺域には、多くの石仏が寄進されていたといいます。 現在、それらの石仏は、閻魔堂周辺に集められており、かつての立山信仰に寄せられた 心を偲ぶことができます。

石仏しかり姥尊像しかり、布橋灌頂会しかり、気が付けば立山信仰に興味津々。

ちなみに石畳の坂道を下った所に、布橋灌頂会の舞台となる布橋があります。

●布橋灌頂会

※画像は境内の説明板より

布橋灌頂会とは、立山が女人禁制だった時代に、極楽往生を願う女性の救済の為に営まれた儀式だそうです。

当時、布橋はこの世とあの世の境界と考えられており、布橋の下を流れる姥堂川を三途の川に見立て、女性達は白装束をまとい、目隠しをして布橋を渡り、姥堂内で念仏を唱え、再び布橋へ。無事に渡り切ると、死後に極楽浄土に行くことができると信じられていたそうです。

江戸時代、芦峅寺中宮寺の寺域には、多くの石仏が寄進されていたといいます。 現在、それらの石仏は、閻魔堂周辺に集められており、かつての立山信仰に寄せられた 心を偲ぶことができます。

石仏しかり姥尊像しかり、布橋灌頂会しかり、気が付けば立山信仰に興味津々。

ちなみに石畳の坂道を下った所に、布橋灌頂会の舞台となる布橋があります。

●布橋灌頂会

※画像は境内の説明板より

布橋灌頂会とは、立山が女人禁制だった時代に、極楽往生を願う女性の救済の為に営まれた儀式だそうです。

当時、布橋はこの世とあの世の境界と考えられており、布橋の下を流れる姥堂川を三途の川に見立て、女性達は白装束をまとい、目隠しをして布橋を渡り、姥堂内で念仏を唱え、再び布橋へ。無事に渡り切ると、死後に極楽浄土に行くことができると信じられていたそうです。

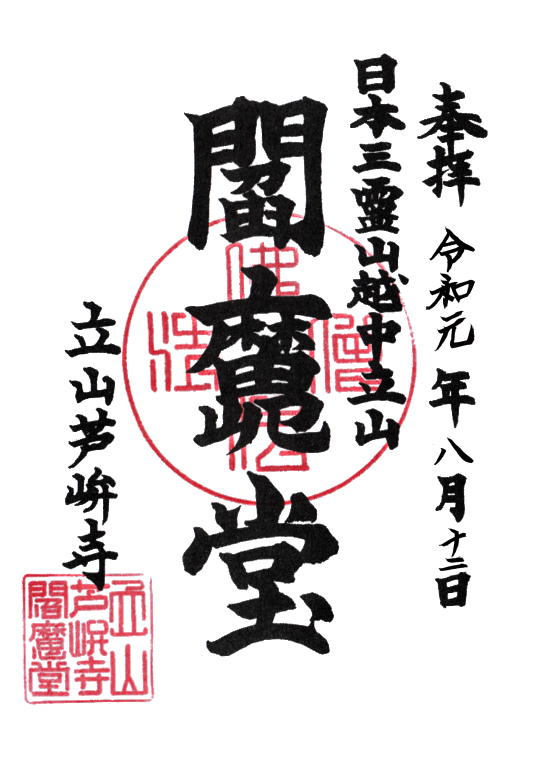

御朱印

●御朱印

御朱印は閻魔堂内のお賽銭箱の前にありました。

セルフサービスです。

御朱印は閻魔堂内のお賽銭箱の前にありました。

セルフサービスです。