| 住 所 | 富山県高岡市関本町35 |

|---|---|

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 由 緒 | 1594年、加賀藩2代藩主・前田利長が織田信長・信忠らの追善の為、金沢に創建した宝円寺(後に法円寺と改称)がこのお寺の始まりだそうです。その後、前田利長は隠居後に金沢から富山に移転。しかし富山城の炎上を機に高岡に移り高岡城を築いたそうです。1613年、前田利長が死去する前年、法円寺も高岡に移転。1614年、前田利長は死去し、後を継いだ3代藩主・前田利常が法円寺を前田利長の菩提寺とし、前田利長の法名・瑞龍院にちなんで寺名を瑞龍院(後に瑞龍寺と改称)と改称したといいます。1654年から伽藍の本格整備に着手し、前田利長の50回忌にあたる1663年に伽藍が完成。その後、前田家から手厚い保護を受け、寺領300石を有する大寺となったそうです。 |

| HP | 瑞龍寺モバイル版公式サイト |

富山唯一の国宝・瑞龍寺を参拝

●総門

●総門

・1645~1648年建立

・国重文

・総けやき造りの薬医門

総門には前田家の家紋である加賀梅鉢の彫刻がありました。一瞬、天満宮!?!?と思っちゃいました。梅の紋を見るとどうしても道真さんを思い浮かべてしまいます・・・そんな私です。

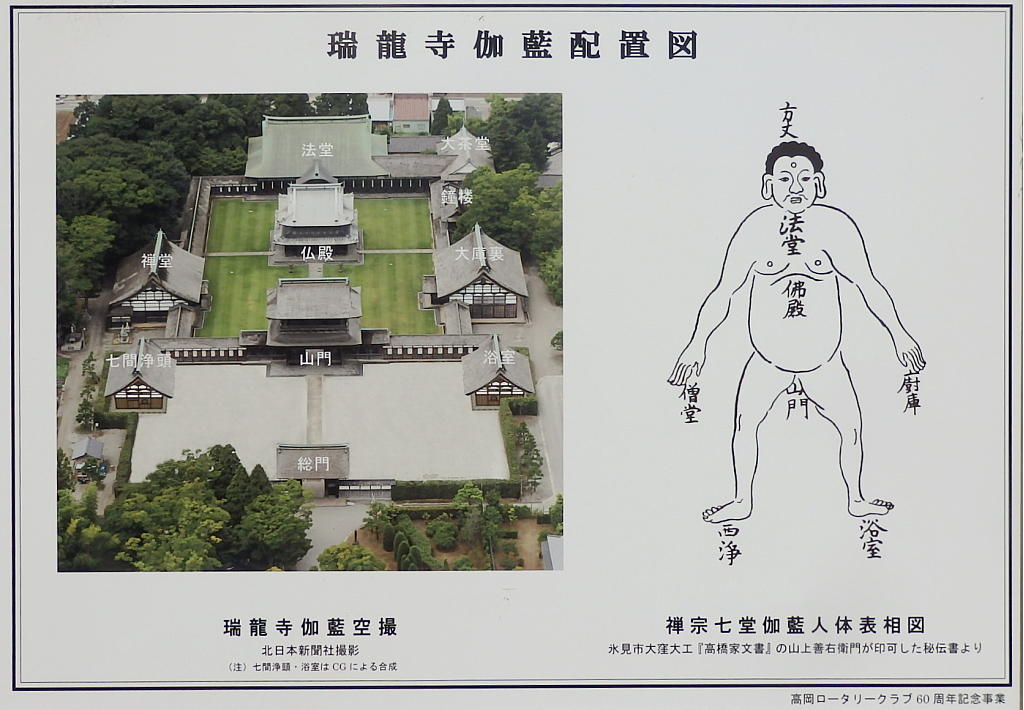

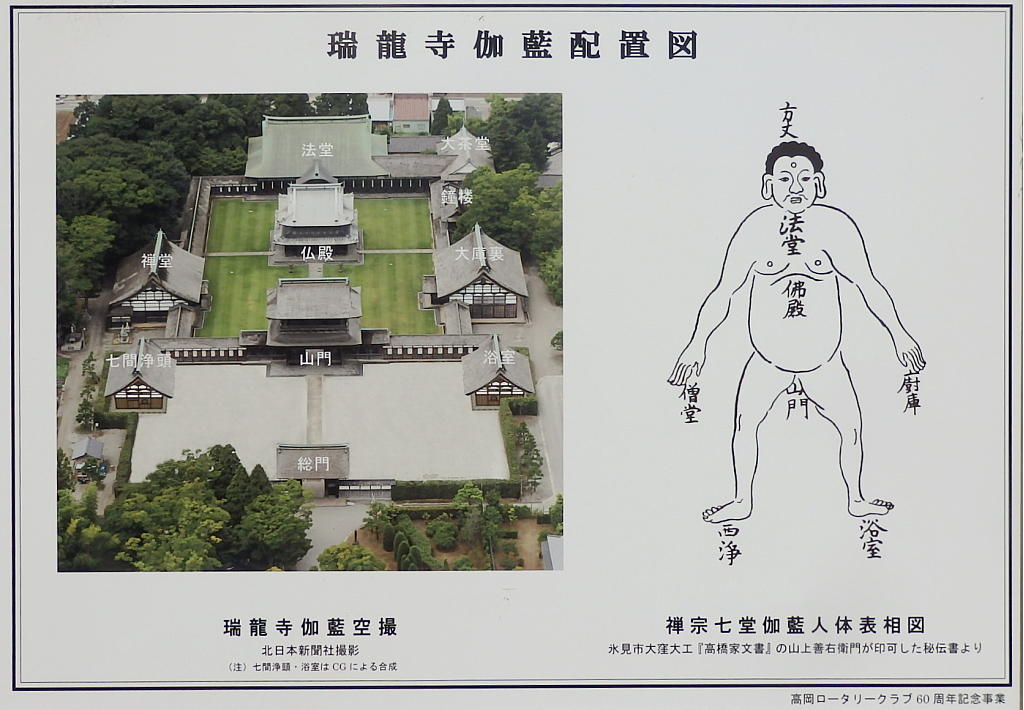

●禅宗七堂伽藍人体表相図

伽藍配置を人体に見立てた図です。

インパクトすごいですね!

総門・山門・仏殿・法堂が一直線に並んでいて、その両サイドに禅堂・大庫裏・鐘楼などの 諸堂が建ってます。

これぞ、禅宗の伽藍配置。

・手前 → 山門(こけら葺)

・中 → 仏殿(瓦葺)

・奥 → 法堂(銅板葺)

3種の屋根が一列に並んでます。ちょっと違和感ありましたが、見慣れるとこれはこれでいいじゃんって思えてきました。

●総門

・1645~1648年建立

・国重文

・総けやき造りの薬医門

総門には前田家の家紋である加賀梅鉢の彫刻がありました。一瞬、天満宮!?!?と思っちゃいました。梅の紋を見るとどうしても道真さんを思い浮かべてしまいます・・・そんな私です。

●禅宗七堂伽藍人体表相図

伽藍配置を人体に見立てた図です。

インパクトすごいですね!

総門・山門・仏殿・法堂が一直線に並んでいて、その両サイドに禅堂・大庫裏・鐘楼などの 諸堂が建ってます。

これぞ、禅宗の伽藍配置。

・手前 → 山門(こけら葺)

・中 → 仏殿(瓦葺)

・奥 → 法堂(銅板葺)

3種の屋根が一列に並んでます。ちょっと違和感ありましたが、見慣れるとこれはこれでいいじゃんって思えてきました。

山門(仁王門)

●山門(仁王門)

●山門(仁王門)

・1818年建立

・国宝

・こけら葺 入母屋造の楼門

・高さ 約18m

通常、下層の屋根は上層よりも大きく造りますが、この山門は上層と下層の屋根の出がほぼ同じだという!これは積雪時に上層屋根から落下した雪が下層屋根に当たるのを防ぐ為なんですって。

山門前の白砂利が美しかったです。

開放空間のど真ん中で心を解放してきました。

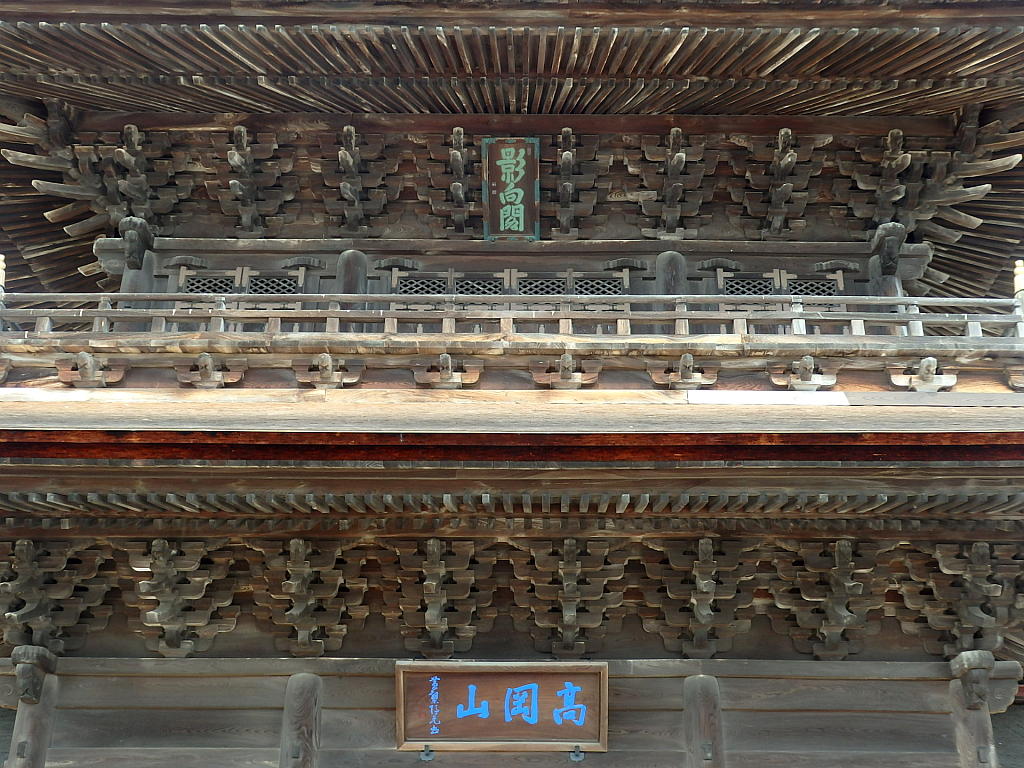

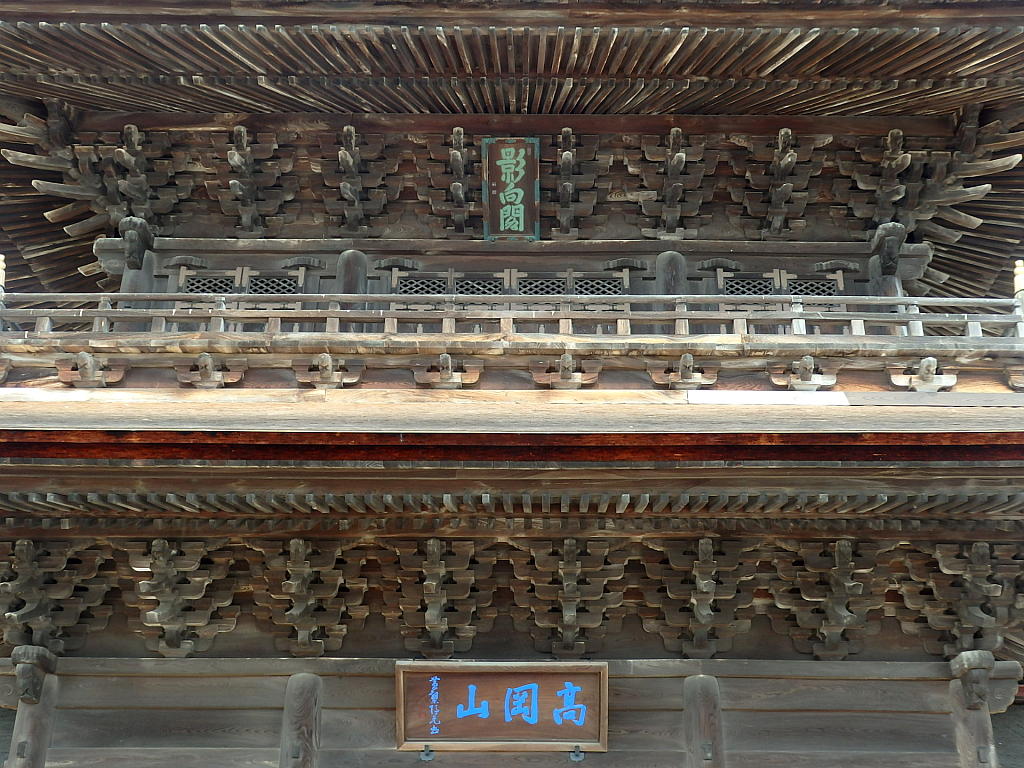

山門は組物地獄になってました。圧巻です。

上の扁額には影向閣。

下の扁額には高岡山。

●仁王像 吽形

●仁王像 吽形・阿形

●仁王像 吽形・阿形

・江戸時代後期作

・像高 約3.4m

・2015年の修復の際、当時の色彩に復元

パイ毛チェック。

●仁王像 阿形

すね毛チェック。

吽形は素手でしたが、阿形は独鈷杵を待ってました。

●山門(仁王門)

・1818年建立

・国宝

・こけら葺 入母屋造の楼門

・高さ 約18m

通常、下層の屋根は上層よりも大きく造りますが、この山門は上層と下層の屋根の出がほぼ同じだという!これは積雪時に上層屋根から落下した雪が下層屋根に当たるのを防ぐ為なんですって。

山門前の白砂利が美しかったです。

開放空間のど真ん中で心を解放してきました。

山門は組物地獄になってました。圧巻です。

上の扁額には影向閣。

下の扁額には高岡山。

●仁王像 吽形

●仁王像 吽形・阿形

●仁王像 吽形・阿形・江戸時代後期作

・像高 約3.4m

・2015年の修復の際、当時の色彩に復元

パイ毛チェック。

●仁王像 阿形

すね毛チェック。

吽形は素手でしたが、阿形は独鈷杵を待ってました。

仏殿

●伽藍

そんなこんなではいドーーーン!

まるでサッカー場のよう!

こんなにもスタジアム感のあるお寺は初めてです。

ちなみにこのお寺は富山県唯一の国宝で近世禅宗様建築の代表作と言われております。

●仏殿

●仏殿

・1659年建立

・国宝

・一重裳階付きの入母屋造

・鉛瓦葺

・総けやき造

初めて拝見する鉛瓦葺の屋根。

鉛瓦の重さはなんと約47トン!

なぜこんなにも重い鉛瓦を!?!?

どうやらこの鉛瓦は、非常時に鉄砲の弾にする為だとか、冬季の積雪対策の為だとか。

ちなみに屋根瓦にも前田家の家紋・加賀梅鉢がありました。

堂内は禅宗様となっております。

本尊は釈迦三尊像です。

左 → 普賢菩薩像

中 → 釈迦如来像

右 → 文殊菩薩像

●達磨大師像

・江戸時代前期作

・一木造

・通称・マルコポーロ像

言わずと知れた禅宗の開祖です。前田家がお寺の造営に合わせて長崎で買い求めた唐仏だそうです。

とってもハイカラな達磨さんです。

西洋風のマントをまとった姿からマルコポーロ像と呼ばれてるんですって。

●大権修利菩薩像(左)

禅宗寺院でたまにお見掛けする伽藍神です。

●傳大士椅像(右)

・江戸時代中期作

ピースポーズがトレードマークの経蔵の守護神です。 こちらも禅宗寺院でたまにお見掛けするお方で、 経蔵に安置されてることが多いです。

立札で、肝心なトレードマークのピースマークが隠れてますが・・・。

そんなこんなではいドーーーン!

まるでサッカー場のよう!

こんなにもスタジアム感のあるお寺は初めてです。

ちなみにこのお寺は富山県唯一の国宝で近世禅宗様建築の代表作と言われております。

●仏殿

●仏殿

・1659年建立

・国宝

・一重裳階付きの入母屋造

・鉛瓦葺

・総けやき造

初めて拝見する鉛瓦葺の屋根。

鉛瓦の重さはなんと約47トン!

なぜこんなにも重い鉛瓦を!?!?

どうやらこの鉛瓦は、非常時に鉄砲の弾にする為だとか、冬季の積雪対策の為だとか。

ちなみに屋根瓦にも前田家の家紋・加賀梅鉢がありました。

堂内は禅宗様となっております。

本尊は釈迦三尊像です。

左 → 普賢菩薩像

中 → 釈迦如来像

右 → 文殊菩薩像

●達磨大師像

・江戸時代前期作

・一木造

・通称・マルコポーロ像

言わずと知れた禅宗の開祖です。前田家がお寺の造営に合わせて長崎で買い求めた唐仏だそうです。

とってもハイカラな達磨さんです。

西洋風のマントをまとった姿からマルコポーロ像と呼ばれてるんですって。

●大権修利菩薩像(左)

禅宗寺院でたまにお見掛けする伽藍神です。

●傳大士椅像(右)

・江戸時代中期作

ピースポーズがトレードマークの経蔵の守護神です。 こちらも禅宗寺院でたまにお見掛けするお方で、 経蔵に安置されてることが多いです。

立札で、肝心なトレードマークのピースマークが隠れてますが・・・。

法堂

●法堂

●法堂

・1655年建立

・国宝

・銅板葺 唐破風付き入母屋造

堂内の前面は細長い土間廊下になってました。

そんなこんなで、一段上がった床で座禅ポーズ。

なにやってんだか。

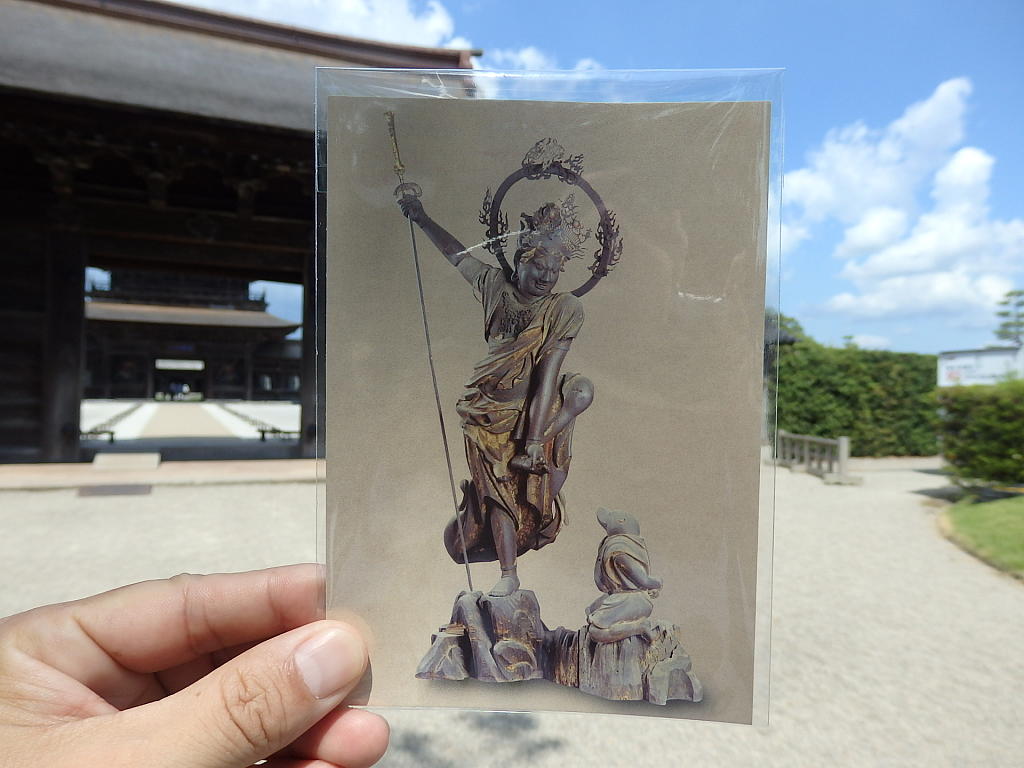

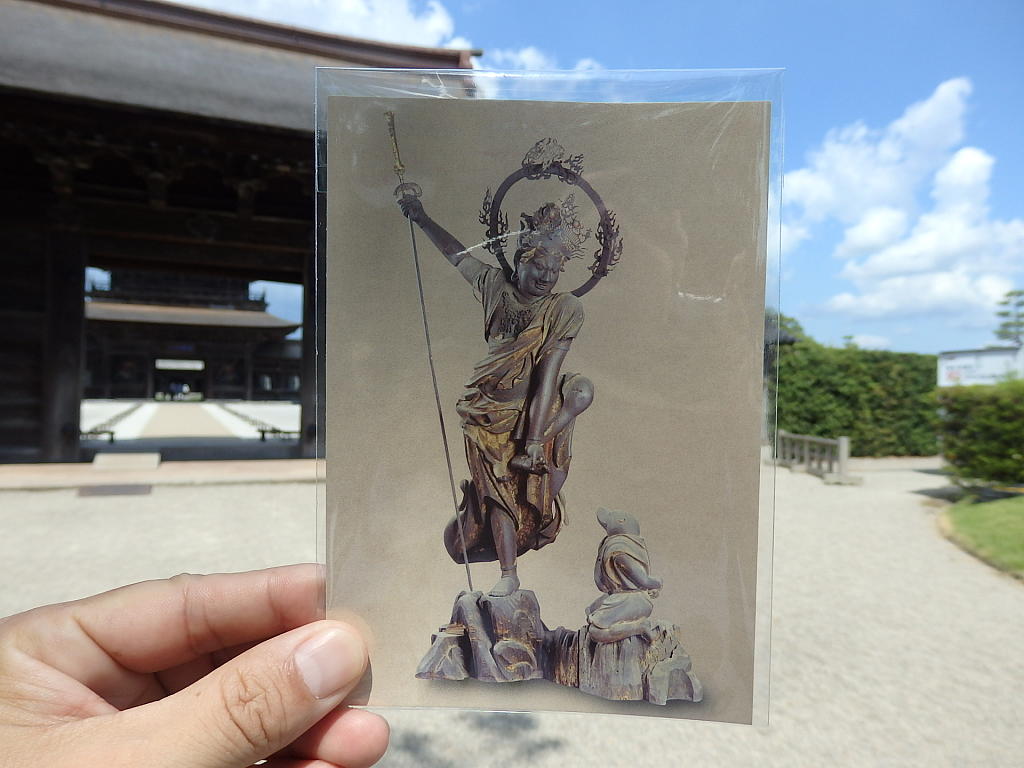

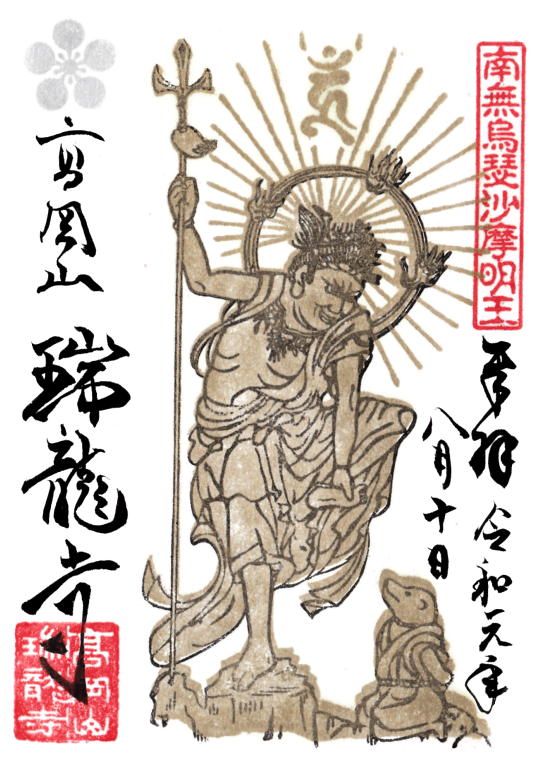

●烏蒭沙摩明王像

●烏蒭沙摩明王像

・室町時代以前作

・像高 117cm

・通称・トイレの神様

法堂内にはウスサマさんが安置されてました。

なんとこのウスサマさんは日本最古にして最大の烏蒭沙摩明王像だという!

俗に言うトイレの神様です。もともとは七間浄頭(東司)に安置されてたんだそうです。

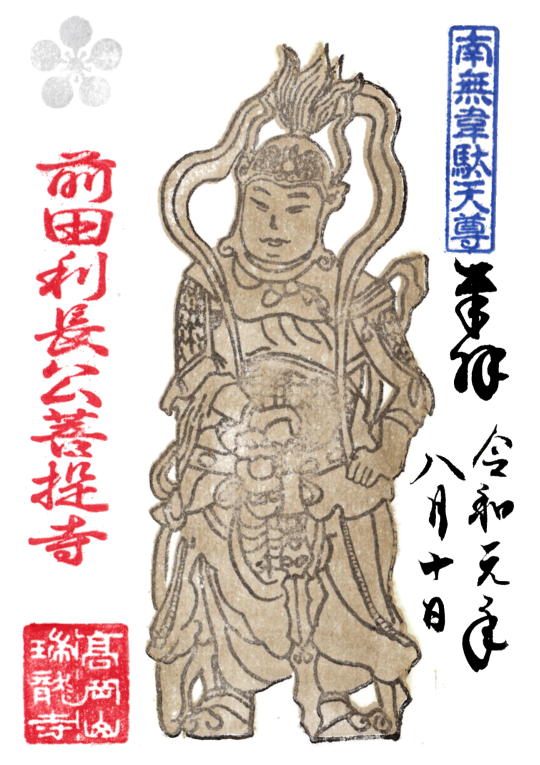

ちなみにこちらのウスサマさんは、御朱印のデザインになってます。

実はこのウスサマさんにお会いしたく、遥々富山県にやって参りました。 なもんですからハードコア並みの鼓動で感動しました。

そんなこんなで、ポストカードを購入。

ウスサマさんの足元には猪頭天。 頭はイノシシで体は人間だという。

そして両腕は後ろで縛られてます。

耳がないのはネズミにかじられたからだとか!

そんなこんなで元祖・ドラえもんです。

●法堂の天井画

・江戸時代作

・狩野安信作

格子天井には135枚の天井画がありました。

小さな厨子の中に13体のステキ仏がおられました。

たくさんの如来さん中に大日如来さんやお不動さんの姿が・・・ここは禅宗ですが、密教仏・・・どういうことでしょ!?

●法堂

・1655年建立

・国宝

・銅板葺 唐破風付き入母屋造

堂内の前面は細長い土間廊下になってました。

そんなこんなで、一段上がった床で座禅ポーズ。

なにやってんだか。

●烏蒭沙摩明王像

●烏蒭沙摩明王像・室町時代以前作

・像高 117cm

・通称・トイレの神様

法堂内にはウスサマさんが安置されてました。

なんとこのウスサマさんは日本最古にして最大の烏蒭沙摩明王像だという!

俗に言うトイレの神様です。もともとは七間浄頭(東司)に安置されてたんだそうです。

ちなみにこちらのウスサマさんは、御朱印のデザインになってます。

実はこのウスサマさんにお会いしたく、遥々富山県にやって参りました。 なもんですからハードコア並みの鼓動で感動しました。

そんなこんなで、ポストカードを購入。

ウスサマさんの足元には猪頭天。 頭はイノシシで体は人間だという。

そして両腕は後ろで縛られてます。

耳がないのはネズミにかじられたからだとか!

そんなこんなで元祖・ドラえもんです。

●法堂の天井画

・江戸時代作

・狩野安信作

格子天井には135枚の天井画がありました。

小さな厨子の中に13体のステキ仏がおられました。

たくさんの如来さん中に大日如来さんやお不動さんの姿が・・・ここは禅宗ですが、密教仏・・・どういうことでしょ!?

七間浄頭跡(東司)

●七間浄頭跡(東司)

禅宗ではトイレの事を東司といい、七堂伽藍の1つとなっています。

もともとはここに東司があったそうですが、明治時代に加賀藩の庇護を受けられなくなり、困窮した結果、部材を売る為に解体したそうです。

禅宗では、僧堂・浴室・東司のことを三黙道場といい、用を足すのも修行の1つとされてます。この三黙道場では、私語禁止なんですって!

って事で、連れションの際は要注意です!

A『トントンっ』

B『入ってまーす』

とかも言っちゃいけない!

法堂に続き、七間浄頭跡にもウスサマさんがおられました。

憤怒の形相で片足を上げてるポーズは何を意味してるのか・・・ もしかして東司でウンモを踏んだ時の怒りのポーズなのか・・・。

そんなことより、法堂の猪頭天は耳がありませんでしたが、こちら猪頭天には耳がある!ネズミにかじられる前の姿なのか・・・。

猪頭天の両腕は後ろで縛られてます。

イノシシはキレイ好きの為、人間が汚したトイレもキレイにしてしまいます。だからウスサマさんは人間が汚したものは人間がキレイにするべきだ!と言って、怒られている図だそうです・・・いい事をしたのになぜか怒られている・・・正直何も悪くない。

禅宗ではトイレの事を東司といい、七堂伽藍の1つとなっています。

もともとはここに東司があったそうですが、明治時代に加賀藩の庇護を受けられなくなり、困窮した結果、部材を売る為に解体したそうです。

禅宗では、僧堂・浴室・東司のことを三黙道場といい、用を足すのも修行の1つとされてます。この三黙道場では、私語禁止なんですって!

って事で、連れションの際は要注意です!

A『トントンっ』

B『入ってまーす』

とかも言っちゃいけない!

法堂に続き、七間浄頭跡にもウスサマさんがおられました。

憤怒の形相で片足を上げてるポーズは何を意味してるのか・・・ もしかして東司でウンモを踏んだ時の怒りのポーズなのか・・・。

そんなことより、法堂の猪頭天は耳がありませんでしたが、こちら猪頭天には耳がある!ネズミにかじられる前の姿なのか・・・。

猪頭天の両腕は後ろで縛られてます。

イノシシはキレイ好きの為、人間が汚したトイレもキレイにしてしまいます。だからウスサマさんは人間が汚したものは人間がキレイにするべきだ!と言って、怒られている図だそうです・・・いい事をしたのになぜか怒られている・・・正直何も悪くない。

浴室跡

●浴室跡

東司同様、三黙道場の1つです。

東司同様、明治時代に解体されました。

浴室跡には跋陀婆羅菩薩が安置されてました。

いわゆるお風呂の神様です

ちなみにばっだばら菩薩と読みます。

東司同様、三黙道場の1つです。

東司同様、明治時代に解体されました。

浴室跡には跋陀婆羅菩薩が安置されてました。

いわゆるお風呂の神様です

ちなみにばっだばら菩薩と読みます。

僧堂(禅堂)

●僧堂(禅堂)

●僧堂(禅堂)

・1624年建立

・1746年に焼失後再建

・国重文

国重文の僧堂(禅堂)は、全国で3つしかないそうです。

ちなみに残りの2つは京都・東福寺と宇治・万福寺です。

僧堂の中央には、曹洞宗の宗祖・道元さんがおられました。

ちなみに坐禅だけを行う場合は禅堂、食事などの修行を合せ行う場合を僧堂といいます。

●大庫裏

●大庫裏

・1658~1660年建立

・国重文

・こけら葺 唐破風付き切妻造

大庫裏の台所です。

昔のシステムキッチンみたいなものでしょうか。

工事の準備の為か、台所には道具箱的な物が散乱してました。

大庫裏には韋駄天像が安置されてました。

韋駄天さんも禅宗でよくみかける仏像さんです。

ちなみにこちらの韋駄天さんは、御朱印のデザインになってます。

足が速い人の代名詞として、よく韋駄天っていう言葉が使われますなぁ。

●なぜ足が速い人のことを韋駄天と呼ぶのか?

お釈迦様が亡くなったとき、捷疾鬼という鬼がお釈迦さんの遺骨を盗んで須弥山に逃げたという。それを知った韋駄天は、一瞬で約140万kmを駆け抜けて遺骨を取り戻したという。その為、足が速い人のことを韋駄天と呼んでます。

●僧堂(禅堂)

・1624年建立

・1746年に焼失後再建

・国重文

国重文の僧堂(禅堂)は、全国で3つしかないそうです。

ちなみに残りの2つは京都・東福寺と宇治・万福寺です。

僧堂の中央には、曹洞宗の宗祖・道元さんがおられました。

ちなみに坐禅だけを行う場合は禅堂、食事などの修行を合せ行う場合を僧堂といいます。

●大庫裏

●大庫裏

・1658~1660年建立

・国重文

・こけら葺 唐破風付き切妻造

大庫裏の台所です。

昔のシステムキッチンみたいなものでしょうか。

工事の準備の為か、台所には道具箱的な物が散乱してました。

大庫裏には韋駄天像が安置されてました。

韋駄天さんも禅宗でよくみかける仏像さんです。

ちなみにこちらの韋駄天さんは、御朱印のデザインになってます。

足が速い人の代名詞として、よく韋駄天っていう言葉が使われますなぁ。

●なぜ足が速い人のことを韋駄天と呼ぶのか?

お釈迦様が亡くなったとき、捷疾鬼という鬼がお釈迦さんの遺骨を盗んで須弥山に逃げたという。それを知った韋駄天は、一瞬で約140万kmを駆け抜けて遺骨を取り戻したという。その為、足が速い人のことを韋駄天と呼んでます。

回廊

●回廊

大伽藍を囲む周囲約300mの回廊です。

北回廊・南東回廊・南西回廊からなってます。

そしてなんと瑞龍寺の回廊は、禅宗寺院最古の回廊だという!

回廊には、禅宗のマストアイテムである開梆がありました。だいぶ叩かれてますなぁ。

その他、延命地蔵菩薩さんなどが安置されてました。

大伽藍を囲む周囲約300mの回廊です。

北回廊・南東回廊・南西回廊からなってます。

そしてなんと瑞龍寺の回廊は、禅宗寺院最古の回廊だという!

回廊には、禅宗のマストアイテムである開梆がありました。だいぶ叩かれてますなぁ。

その他、延命地蔵菩薩さんなどが安置されてました。

石廟

●石廟

南西回廊の奥には、前田利長・前田利家・織田信長・正覚院・織田信忠を祀る5つの石廟が ありました。

●前田利長の石廟

前田利長の分骨が納められてます。

壁には二十五菩薩が彫られてました。

5基の石廟の中でダントツNO.1の豪華さを誇ってました。

ちなみに前田利長とは、藩祖・前田利家の長男で加賀藩2代藩主です。

越前式の月輪装飾を施した宝篋印塔です。

●織田信長の正覚院の石廟

織田信長と、織田信長の側室・正覚院の分骨が納められてます。

信長さんの骨はどこで手に入れたのか・・・謎です。 京都・本能寺の信長廟のように、信長さんの遺品を納めてるのでしょうか?

●前田利家と織田信忠の石廟

前田利家は織田信長の小姓として有名な方です。

豊臣政権の五大老の1人で、加賀百万石の礎を築いたお方です。

織田信忠とは、織田信長の長男です。

●鎮守堂

●鎮守堂

・1660年建立

・明治時代初期、現在地に移築

・檜皮葺

・唐破風・千鳥破風付き入母屋造

もともとは高岡市・赤祖父神社の本殿だったそうです。

狛狐さんがおられるので、お稲荷さんが祀られていると思われます。

南西回廊の奥には、前田利長・前田利家・織田信長・正覚院・織田信忠を祀る5つの石廟が ありました。

●前田利長の石廟

前田利長の分骨が納められてます。

壁には二十五菩薩が彫られてました。

5基の石廟の中でダントツNO.1の豪華さを誇ってました。

ちなみに前田利長とは、藩祖・前田利家の長男で加賀藩2代藩主です。

越前式の月輪装飾を施した宝篋印塔です。

●織田信長の正覚院の石廟

織田信長と、織田信長の側室・正覚院の分骨が納められてます。

信長さんの骨はどこで手に入れたのか・・・謎です。 京都・本能寺の信長廟のように、信長さんの遺品を納めてるのでしょうか?

●前田利家と織田信忠の石廟

前田利家は織田信長の小姓として有名な方です。

豊臣政権の五大老の1人で、加賀百万石の礎を築いたお方です。

織田信忠とは、織田信長の長男です。

●鎮守堂

●鎮守堂

・1660年建立

・明治時代初期、現在地に移築

・檜皮葺

・唐破風・千鳥破風付き入母屋造

もともとは高岡市・赤祖父神社の本殿だったそうです。

狛狐さんがおられるので、お稲荷さんが祀られていると思われます。

便所

●便所

そんなこんなで参拝後、便所へ。

やはりおられました!

ウスサマさんが!

便所で写真を撮ってると犯罪的に怪しいので、素早く手短に撮影!

こちらの猪頭天には耳がない・・・。 なぜ七間浄頭跡の猪頭天には耳があったのか。

その他にもたくさん見所がありましたが、もうキリがないので今日はこのへんで!

いやはや、ステキなお寺でした。

そんなこんなで参拝後、便所へ。

やはりおられました!

ウスサマさんが!

便所で写真を撮ってると犯罪的に怪しいので、素早く手短に撮影!

こちらの猪頭天には耳がない・・・。 なぜ七間浄頭跡の猪頭天には耳があったのか。

その他にもたくさん見所がありましたが、もうキリがないので今日はこのへんで!

いやはや、ステキなお寺でした。

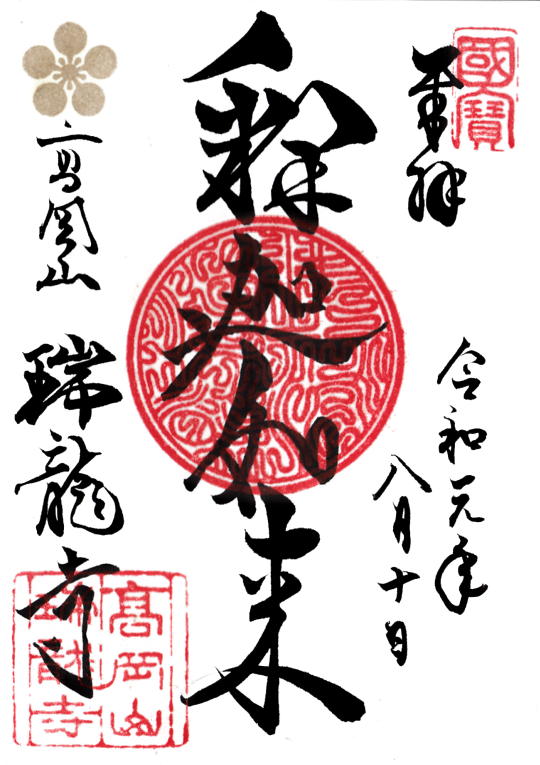

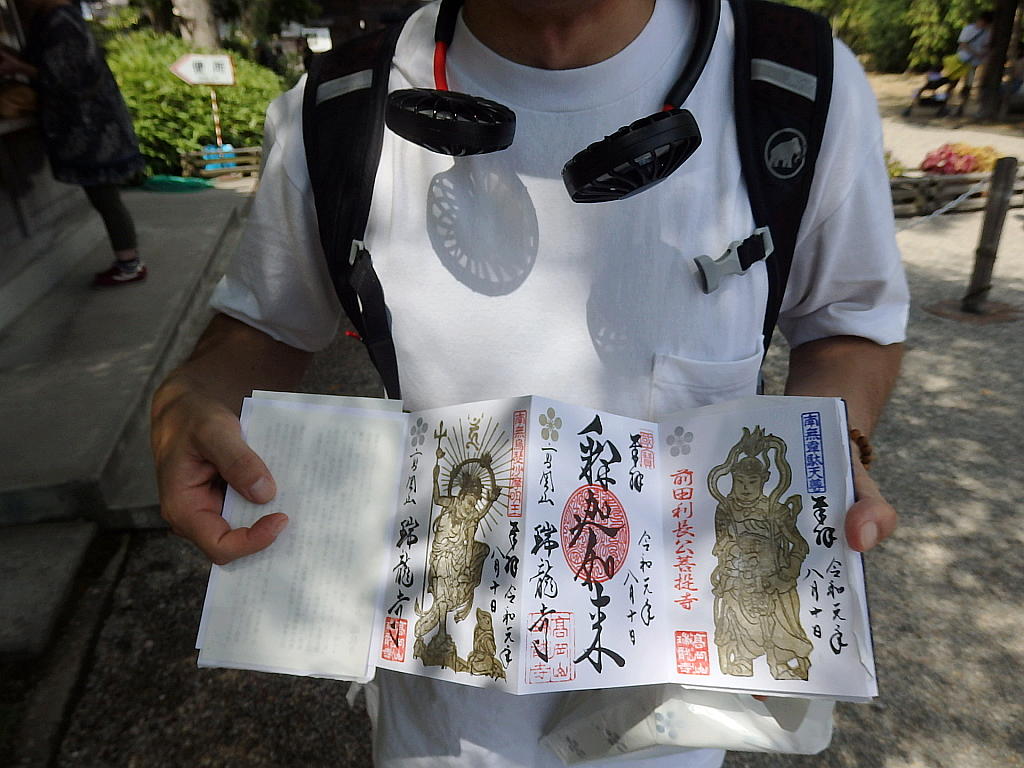

御朱印

御朱印は拝観受付で頂きました。