| 所在地 | 山口県萩市堀内285 |

|---|---|

| 祭 神 | ・天児屋根命・武甕槌命・姫大神(比売神) ・経津主命・磐筒之男命 |

| 由 緒 | 807年、奈良・春日大社の分霊を勧請して創建したのが始まり。 その後、何度か移転した後、1608年に現在地へ遷座。そして、長州藩主・毛利氏が防長二州の祈願所と定め、萩の総鎮守として崇敬したそうです。 |

萩 春日神社とは?

●鳥居

●鳥居

・建立年不明

・明神鳥居

萩の産土神であります、春日神社に到着。

この神社は全国に約1000社ある春日神社の1社で、1200年以上の歴史を持つ山口県北部有数の古社となっております。

ちなみに重要伝統建造物群保存地区である堀内地区に鎮座しています。

そんなこんなで、参拝開始。

●鳥居

・建立年不明

・明神鳥居

萩の産土神であります、春日神社に到着。

この神社は全国に約1000社ある春日神社の1社で、1200年以上の歴史を持つ山口県北部有数の古社となっております。

ちなみに重要伝統建造物群保存地区である堀内地区に鎮座しています。

●萩 春日神社とは?

807年、奈良・春日大社の分霊を勧請して創建したのが始まりといいます。

創建当初は萩市椿沖原に鎮座していましたが、後に土原に遷座。

その後、江向に遷座したそうです。

1600年の関ヶ原の合戦後、中国地方8国の太守だった毛利氏が防長2州に転封。

そして、毛利氏は萩城を居城とし、この神社を防長2州の祈願所と定めました。

その後、1608年に萩の総鎮守として社領を寄進し、現在地に遷座したそうです。

1659年、長州藩2代藩主・毛利綱広が社殿を修復。

しかし、1773年に発生した萩城内の大火で社殿を焼失。

そんなこんなで、1774年に長州藩8代藩主・毛利重就が再建したのが現在の社殿といわれています。

1873年に県社となりますが、太平洋戦争の終戦とともに社格がなくなり、現在に至るそうです。

807年、奈良・春日大社の分霊を勧請して創建したのが始まりといいます。

創建当初は萩市椿沖原に鎮座していましたが、後に土原に遷座。

その後、江向に遷座したそうです。

1600年の関ヶ原の合戦後、中国地方8国の太守だった毛利氏が防長2州に転封。

そして、毛利氏は萩城を居城とし、この神社を防長2州の祈願所と定めました。

その後、1608年に萩の総鎮守として社領を寄進し、現在地に遷座したそうです。

1659年、長州藩2代藩主・毛利綱広が社殿を修復。

しかし、1773年に発生した萩城内の大火で社殿を焼失。

そんなこんなで、1774年に長州藩8代藩主・毛利重就が再建したのが現在の社殿といわれています。

1873年に県社となりますが、太平洋戦争の終戦とともに社格がなくなり、現在に至るそうです。

そんなこんなで、参拝開始。

神門と手水舎と狛犬

●神門

●神門

・建立年不明

・銅板葺 切妻造 薬医門

ずっと雲行きが怪しかったけど、神社に到着した瞬間に突然のドシャ降り!

ずっと怪しかったのに傘を持ってきてないんだよね。

どうしましょ?(笑)

●手水舎

●手水舎

・建立年不明

・瓦葺 切妻造

ということで、とりあえず雨を避けるために手水舎に避難しました。

すると宮司さんがやってきて、話しかけてくれました。

宮司さんはとても気さくな方で、神社の由緒や毛利氏のことやその他いろいろとお話して頂きました!

雨が上がってしまうほどのロングトークショー!(約30分)

宮司さん、その節はどうもありがとうございました。

とても勉強になりました!

宮司さんのお話の中で特に興味深かったのが神紋のお話。

春日神社の神紋といえば下がり藤が有名ですが、なんとこの神社の下がり藤は末広がりになっているという!

宮司さんいわく、末広がりの下がり藤は全国で唯一なんだって。

春日神社は、萩城の三ノ丸に鎮座しています。

一説によると、お堀の中にある神社に城外の民がお参りしているのを見て、藩主の毛利さんが民もお参りできるように開きたい・・・という意味を込めて下がり藤を開いて末広がりにしたのだとか。

●狛犬

●狛犬

・奉納年不明

・岡崎型

そんなこんなで、狛犬ちゃんにご挨拶。

狛犬ちゃんは子取り・玉取りタイプの岡崎型でした。

文字通り、岡崎型は愛知県岡崎市で大正時代に誕生した狛犬なのですが、作り方を公開したため瞬く間に全国に広がりました。

やがて中国で量産されるようになり、今では全国で1番多い形式の狛犬になっております。

あまりにも頻繁に出会うため『またかぁ・・・』とガッカリされてしまう可哀想な狛犬ちゃんでもあります。

な〜んとなくですが、狛犬ちゃんと台座の年代が違うように見えましたので、もしかしたら狛犬ちゃんは後の時代の後乗せパターンかも知れません。

●神門

・建立年不明

・銅板葺 切妻造 薬医門

ずっと雲行きが怪しかったけど、神社に到着した瞬間に突然のドシャ降り!

ずっと怪しかったのに傘を持ってきてないんだよね。

どうしましょ?(笑)

●手水舎

●手水舎

・建立年不明

・瓦葺 切妻造

ということで、とりあえず雨を避けるために手水舎に避難しました。

すると宮司さんがやってきて、話しかけてくれました。

宮司さんはとても気さくな方で、神社の由緒や毛利氏のことやその他いろいろとお話して頂きました!

雨が上がってしまうほどのロングトークショー!(約30分)

宮司さん、その節はどうもありがとうございました。

とても勉強になりました!

宮司さんのお話の中で特に興味深かったのが神紋のお話。

春日神社の神紋といえば下がり藤が有名ですが、なんとこの神社の下がり藤は末広がりになっているという!

宮司さんいわく、末広がりの下がり藤は全国で唯一なんだって。

春日神社は、萩城の三ノ丸に鎮座しています。

一説によると、お堀の中にある神社に城外の民がお参りしているのを見て、藩主の毛利さんが民もお参りできるように開きたい・・・という意味を込めて下がり藤を開いて末広がりにしたのだとか。

●狛犬

●狛犬

・奉納年不明

・岡崎型

そんなこんなで、狛犬ちゃんにご挨拶。

狛犬ちゃんは子取り・玉取りタイプの岡崎型でした。

文字通り、岡崎型は愛知県岡崎市で大正時代に誕生した狛犬なのですが、作り方を公開したため瞬く間に全国に広がりました。

やがて中国で量産されるようになり、今では全国で1番多い形式の狛犬になっております。

あまりにも頻繁に出会うため『またかぁ・・・』とガッカリされてしまう可哀想な狛犬ちゃんでもあります。

な〜んとなくですが、狛犬ちゃんと台座の年代が違うように見えましたので、もしかしたら狛犬ちゃんは後の時代の後乗せパターンかも知れません。

拝殿と本殿

●拝殿

●拝殿

・1774年再建

・瓦葺 唐破風向拝付き入母屋造

続いて、拝殿で参拝。

拝殿は、1774年に長州藩8代藩主・毛利重就さんが再建したものといわれています。

この神社は萩の総鎮守として毛利氏が崇敬。

さらに毛利氏の居城・萩城の三ノ丸に鎮座していることもあって、屋根と蟇股には毛利氏の家紋・三ツ星一文字を確認することができました。

拝殿内には木造の狛犬ちゃんがおられました。

見た感じ、結構古そうだったので、もしかしたら拝殿と同時期につくられたのかも?(推測)

木造にしては大きな狛犬ちゃんでしたよ。

薄暗かったため、はっきりと確認できませんでしたが、木造狛犬ちゃんの後ろには神像らしき方もおられました。

あと、拝殿には天井画が描かれていました。

こちらも薄暗くてはっきりと確認できませんでしたが、おそらく龍の天井画だと思います。

●本殿

●本殿

・建立年不明(1774年?)

・銅板葺 流造

●御祭神

・天児屋根命

・武甕槌命

・姫大神(比売神)

・経津主命

・磐筒之男命

春日神社ということで、御祭神は春日神が祀られていました。

ちなみに春日神とは、武甕槌命・経津主命・天児屋根命・比売神の総称です。

あと春日神の他に、磐筒之男命も祀られていました。

日本書紀によると、磐筒之男命は経津主命の祖神とされています。

●拝殿

・1774年再建

・瓦葺 唐破風向拝付き入母屋造

続いて、拝殿で参拝。

拝殿は、1774年に長州藩8代藩主・毛利重就さんが再建したものといわれています。

この神社は萩の総鎮守として毛利氏が崇敬。

さらに毛利氏の居城・萩城の三ノ丸に鎮座していることもあって、屋根と蟇股には毛利氏の家紋・三ツ星一文字を確認することができました。

拝殿内には木造の狛犬ちゃんがおられました。

見た感じ、結構古そうだったので、もしかしたら拝殿と同時期につくられたのかも?(推測)

木造にしては大きな狛犬ちゃんでしたよ。

薄暗かったため、はっきりと確認できませんでしたが、木造狛犬ちゃんの後ろには神像らしき方もおられました。

あと、拝殿には天井画が描かれていました。

こちらも薄暗くてはっきりと確認できませんでしたが、おそらく龍の天井画だと思います。

●本殿

●本殿

・建立年不明(1774年?)

・銅板葺 流造

●御祭神

・天児屋根命

・武甕槌命

・姫大神(比売神)

・経津主命

・磐筒之男命

春日神社ということで、御祭神は春日神が祀られていました。

ちなみに春日神とは、武甕槌命・経津主命・天児屋根命・比売神の総称です。

あと春日神の他に、磐筒之男命も祀られていました。

日本書紀によると、磐筒之男命は経津主命の祖神とされています。

阿武神社と神馬舎と志都岐山神社

●阿武神社

●阿武神社 鳥居

・1785年建立

・台輪鳥居

続いて、境内社の阿武神社を参拝。

どうやらこちらは春日神社の氏子区域内の摂・末社を合祀した神社のようです。

●阿武神社 拝殿

・建立年不明

・瓦葺 妻入り入母屋造

見事に写真を撮り忘れましたが、拝殿前には狛犬ちゃんと狛狐ちゃんが並んで立っていました。

●謎の建物

●謎の建物

・建立年奉納

・瓦葺 重層入母屋造

こちらは何の建物でしょ?

宮司さんに聞いて帰ればよかったです。

●神馬舎

●神馬舎

・建立年不明

・瓦葺 妻入り切妻造

あと、境内には神馬舎がありました。

とても古そうです。

そしてリアルです。

地面に蹄鉄の額が置かれているのが面白いなぁと思いました。

あと、ミイラ化したお人参がお供えされてましたよ。

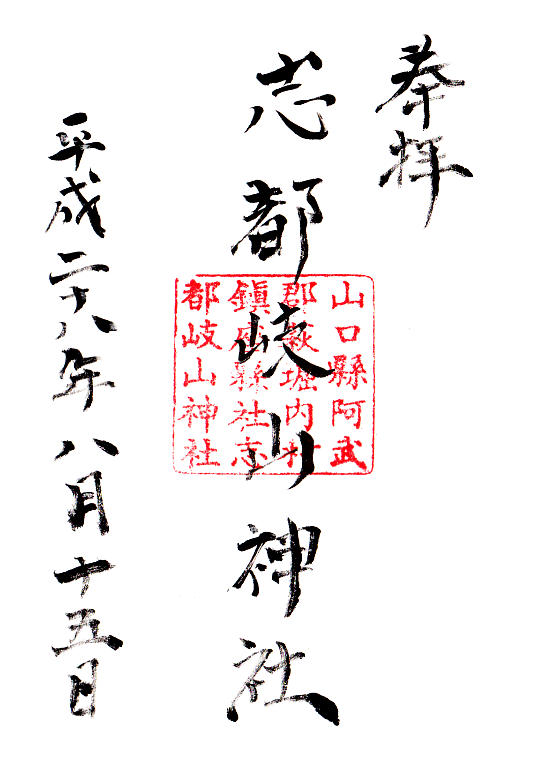

●志都岐山神社

ちなみに、萩 春日神社では萩城跡(指月公園内)に鎮座する志都岐山神社の御朱印が頂けます。

志都岐山神社と書いてしづきやまじんじゃと読みます。

志都岐山神社には、毛利元就・隆元・輝元・敬親・元徳と、初代から12代までの長州藩歴代藩主が祀られています。

そんなこんなで、参拝終了。

素敵な神社でした。

●阿武神社 鳥居

・1785年建立

・台輪鳥居

続いて、境内社の阿武神社を参拝。

どうやらこちらは春日神社の氏子区域内の摂・末社を合祀した神社のようです。

●阿武神社 拝殿

・建立年不明

・瓦葺 妻入り入母屋造

見事に写真を撮り忘れましたが、拝殿前には狛犬ちゃんと狛狐ちゃんが並んで立っていました。

●阿武神社の狛犬

・1910年奉納

●阿武神社の狛狐

・1824年奉納

・1910年奉納

●阿武神社の狛狐

・1824年奉納

●謎の建物

●謎の建物

・建立年奉納

・瓦葺 重層入母屋造

こちらは何の建物でしょ?

宮司さんに聞いて帰ればよかったです。

●神馬舎

●神馬舎

・建立年不明

・瓦葺 妻入り切妻造

あと、境内には神馬舎がありました。

とても古そうです。

そしてリアルです。

地面に蹄鉄の額が置かれているのが面白いなぁと思いました。

あと、ミイラ化したお人参がお供えされてましたよ。

●志都岐山神社

ちなみに、萩 春日神社では萩城跡(指月公園内)に鎮座する志都岐山神社の御朱印が頂けます。

志都岐山神社と書いてしづきやまじんじゃと読みます。

志都岐山神社には、毛利元就・隆元・輝元・敬親・元徳と、初代から12代までの長州藩歴代藩主が祀られています。

そんなこんなで、参拝終了。

素敵な神社でした。

萩の世界遺産巡り

2015年、世界遺産『明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業』の構成の1つとして登録された史跡。この世界遺産は、山口・福岡・長崎・熊本・鹿児島・佐賀・静岡・岩手の8県11市にある23の史跡から構成されていて、 萩エリアでは産業技術導入の最初期の遺産群として5つの史跡が登録されています。

ちなみに、萩 春日神社は構成資産の1つ・萩城下町付近に鎮座しています。

●萩の世界遺産(構成資産)

① 萩反射炉

② 恵美須ヶ鼻造船所跡

③ 大板山たたら製鉄遺跡

④ 萩城下町

⑤ 松下村塾

① 萩反射炉

② 恵美須ヶ鼻造船所跡

③ 大板山たたら製鉄遺跡

④ 萩城下町

⑤ 松下村塾

萩の世界遺産巡り|情熱と試行錯誤の産業革命|(山口県萩市)

萩の世界遺産とは?ヤバいです。首のヘルニアがヤバいのです。ずっと右手がシビレてるのですよ。握力はなんと驚愕の20!調べてみると、女子以下。小学6年生(男子)並みの握力だという。ということで、お医...

御朱印情報

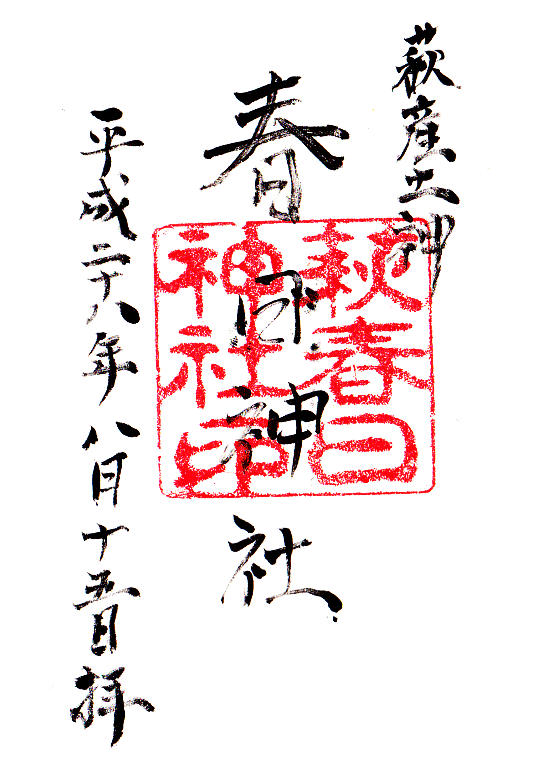

●御朱印の種類

・春日神社の御朱印

・志都岐山神社の御朱印

●御朱印の受付場所

・社務所

●御朱印の受付時間

・不明

●御朱印の料金

・各300円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2016年8月15日 参拝

・2022年6月 更新

・春日神社の御朱印

・志都岐山神社の御朱印

●御朱印の受付場所

・社務所

●御朱印の受付時間

・不明

●御朱印の料金

・各300円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2016年8月15日 参拝

・2022年6月 更新

参拝情報とアクセス

●開門時間

・境内自由

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR東萩駅から徒歩35分

・JR東萩駅から車で6分

・JR萩駅から徒歩45分

・JR萩駅から車で10分

●最寄りのバス停

・防長交通 萩循環まぁーるバス(西回り)

萩博物館前 バス停から徒歩5分

※萩循環まぁーるバスの詳細はこちら。

●最寄りのIC

・中国自動車道

美祢東JCTから小郡萩道路(無料)へ

終点・絵堂ICから車で25分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり

・境内自由

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR東萩駅から徒歩35分

・JR東萩駅から車で6分

・JR萩駅から徒歩45分

・JR萩駅から車で10分

●最寄りのバス停

・防長交通 萩循環まぁーるバス(西回り)

萩博物館前 バス停から徒歩5分

※萩循環まぁーるバスの詳細はこちら。

●最寄りのIC

・中国自動車道

美祢東JCTから小郡萩道路(無料)へ

終点・絵堂ICから車で25分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり