| 所在地 | 島根県鹿足郡津和野町後田ロ107 |

|---|---|

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 由 緒 | 1420年、道元の法孫・月因和尚を開山とし、津和野城主・吉見頼弘が創建したお寺。江戸時代には津和野藩の菩提寺として栄え、最盛期には末寺70ヶ寺を有するほどにまで発展したそうです。 |

山門

●境内入口

本日は通称・山陰の小京都と呼ばれる津和野町をプラプラと散策しています。

そんなこんなで、JR津和野駅から徒歩10分。

城山の麓にひっそりと佇む永明寺に到着。

このお寺の正式名称は覚皇山 永明寺。

覚皇山 永明寺と書いてかくおうざん ようめいじと読みます。

静寂と緊張感。

この雰囲気がたまんないね。

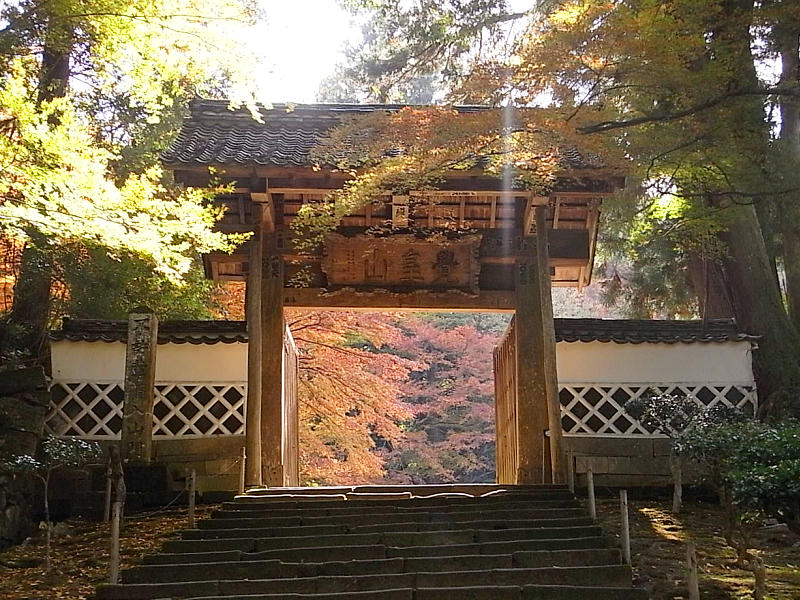

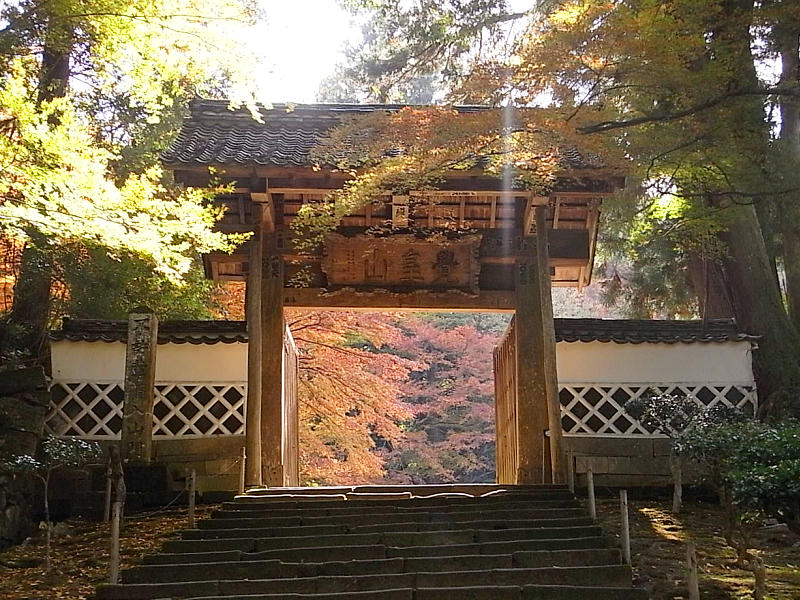

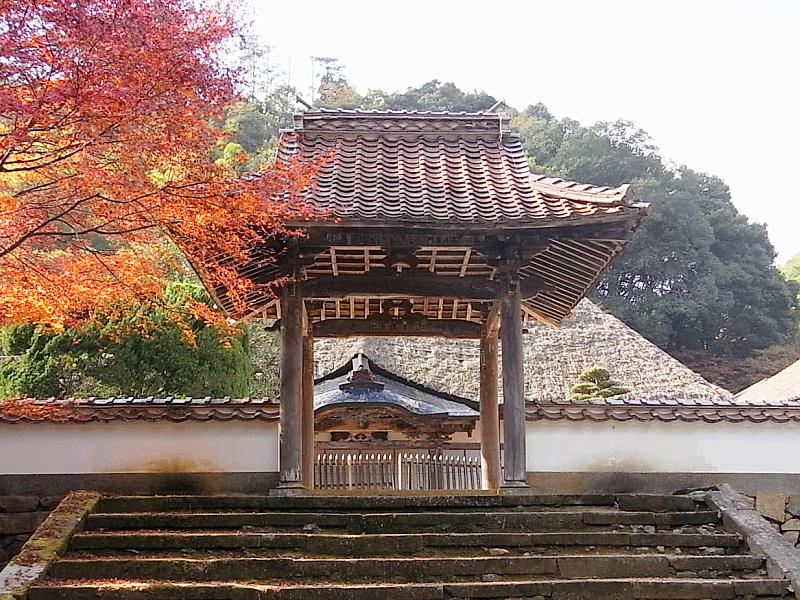

●山門

●山門

・建立年不明

・瓦葺 切妻造 棟門

まず最初に登場するのは、なまこ壁の袖塀が素敵な山門。

山門はケヤキ材で造られた棟門となっておりました。

ネットの情報によるとこの門は津和野城の総門を移築したものなんだとか!

扁額には山号の覚皇山。

この文字は水戸黄門で有名な徳川光圀さんの師・心越禅師の揮毫なんだとか。

そんなこんなで、山門をくぐって境内へ。

本日は通称・山陰の小京都と呼ばれる津和野町をプラプラと散策しています。

そんなこんなで、JR津和野駅から徒歩10分。

城山の麓にひっそりと佇む永明寺に到着。

このお寺の正式名称は覚皇山 永明寺。

覚皇山 永明寺と書いてかくおうざん ようめいじと読みます。

静寂と緊張感。

この雰囲気がたまんないね。

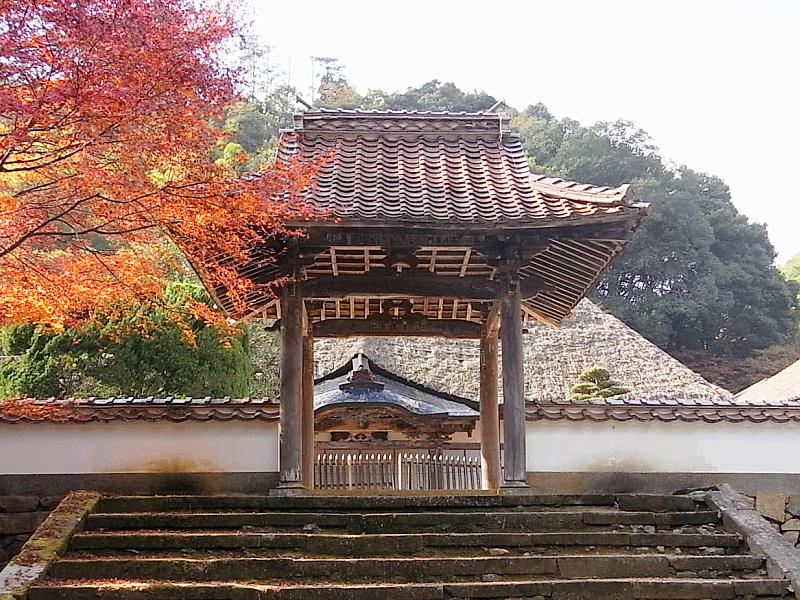

●山門

●山門

・建立年不明

・瓦葺 切妻造 棟門

まず最初に登場するのは、なまこ壁の袖塀が素敵な山門。

山門はケヤキ材で造られた棟門となっておりました。

ネットの情報によるとこの門は津和野城の総門を移築したものなんだとか!

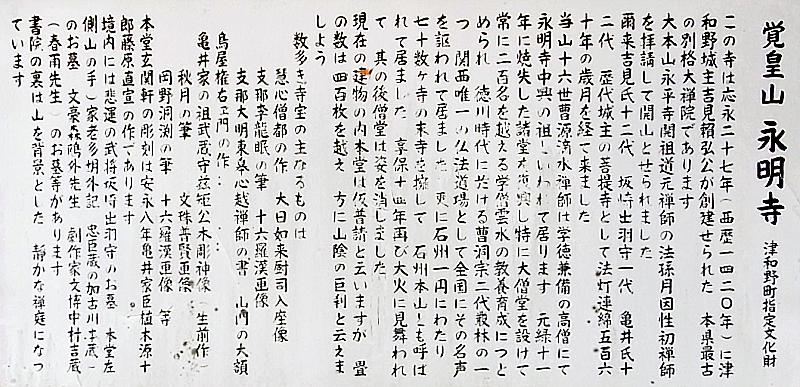

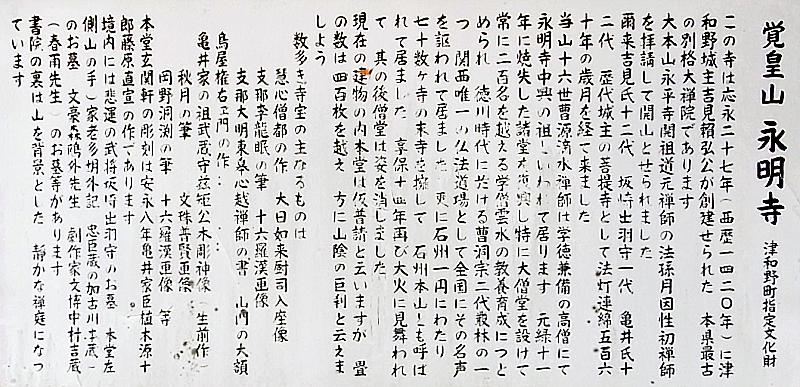

●永明寺とは?

このお寺は1420年に津和野城主・吉見頼弘さんが創建したのが始まり。

津和野城は吉見氏以降、坂崎氏、亀井氏が城主を務め、この永明寺は歴代城主の菩提寺として栄えたんだとか。

江戸時代には大乗寺(石川県金沢市)とともに曹洞宗2大僧堂の1つに数えられ、末寺70ヶ寺を有するまでに発展し、200名を超える雲水(修行僧)が修行に励んでいたんだって。

また、島根県最古の別格大禅院として曹洞宗の石州本山と称されていたそうです。

このお寺は1420年に津和野城主・吉見頼弘さんが創建したのが始まり。

津和野城は吉見氏以降、坂崎氏、亀井氏が城主を務め、この永明寺は歴代城主の菩提寺として栄えたんだとか。

江戸時代には大乗寺(石川県金沢市)とともに曹洞宗2大僧堂の1つに数えられ、末寺70ヶ寺を有するまでに発展し、200名を超える雲水(修行僧)が修行に励んでいたんだって。

また、島根県最古の別格大禅院として曹洞宗の石州本山と称されていたそうです。

扁額には山号の覚皇山。

この文字は水戸黄門で有名な徳川光圀さんの師・心越禅師の揮毫なんだとか。

そんなこんなで、山門をくぐって境内へ。

中雀門と鐘楼と回廊と大講堂

●中雀門と本堂と鐘楼

山門をくぐると中雀門と本堂と鐘楼がドドドンと登場。

中雀門と鐘楼の前にはそれぞれ石段があったので、どっちが入口なのか迷う・・・(-“-;) ??

●中雀門

●中雀門

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

おそらく中雀門が入口なんだろう・・・

と思い、中雀門の石段を上ると通行禁止でした・・・

嗚呼、1/2の賭けに負けた!

ということで、鐘楼が入口となります。

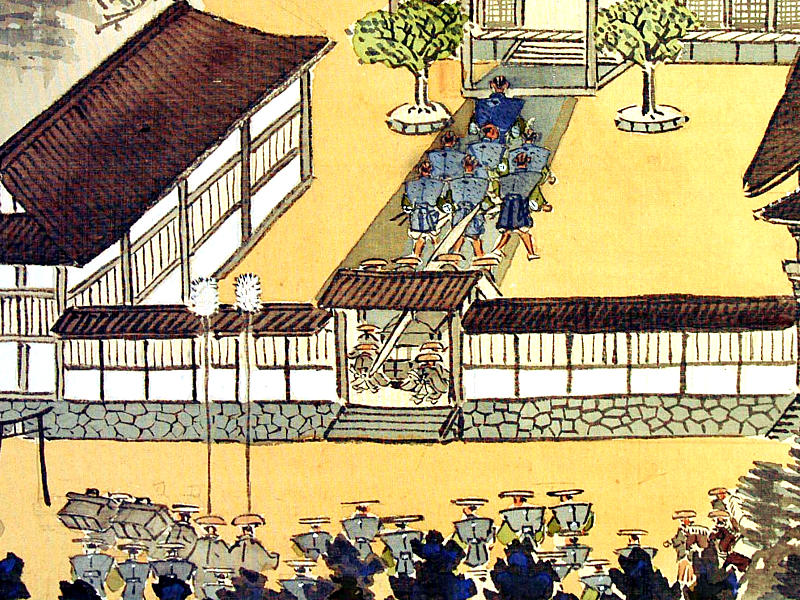

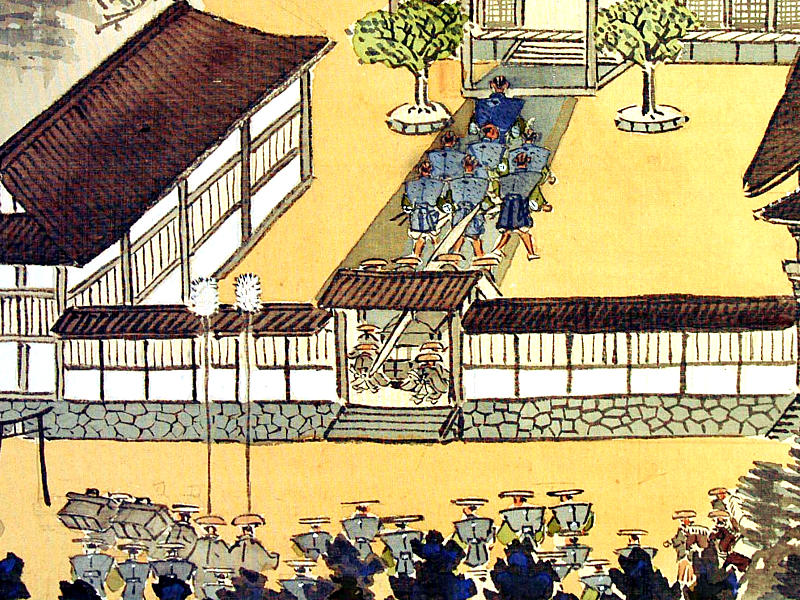

ちなみに江戸時代末期作の津和野百景図ではお偉いさんらしき人達が中雀門を通って本堂に向かっている様子が描かれていました。

そんなこんなで、この門はお偉いさんの専用門?

●鐘楼

●鐘楼

・1859年建立

・瓦葺 入母屋造

・島根県指定有形文化財

本来は中雀門が中門の役割だと思われますが、なぜか中雀門は通行禁止になっていたため、この鐘楼が通用門として利用されています。

一見、鐘楼門のように見えますが、造り的には門ではなく鐘楼堂。

大きな屋根と大きな火灯窓が特徴的で、とても頭デッカチな造りだぁ〜。

バランスが悪過ぎて、逆に魅力的に見える建物でした。

●回廊

そんなこんなで、鐘楼をくぐると回廊に突入。

曹洞宗特有のコの字型の回廊ではなく、大講堂の一部が回廊になっているという変則的な伽藍形式。

感覚的には回廊というより通路と呼びたくなる造りでした。

ちなみに江戸時代末期に描かれた津和野百景図によると、当時はコの字型の回廊になっていたみたいですね。

現在、向かって左側に描かれている建物は失われていますが、それ以外は現在とほぼ変わらないという!

ということで、今私が見ているのはほぼ江戸時代の風景ということなんだね。

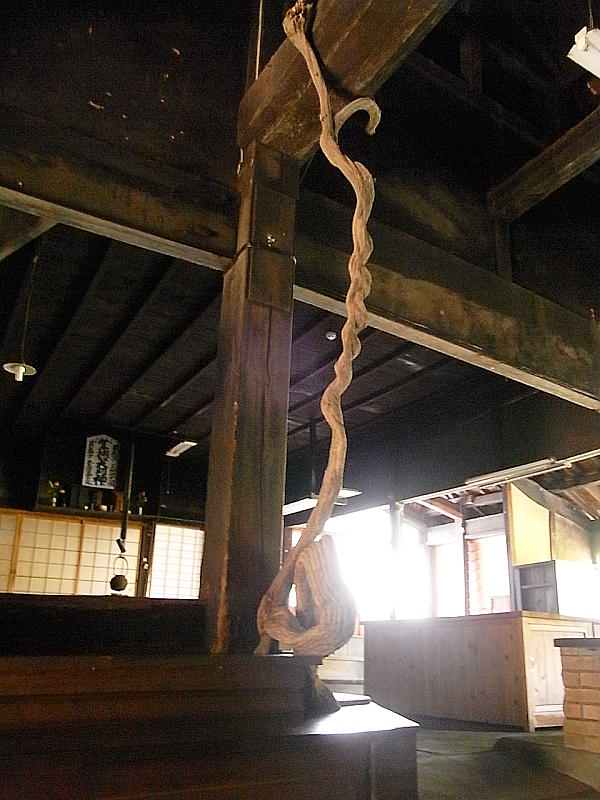

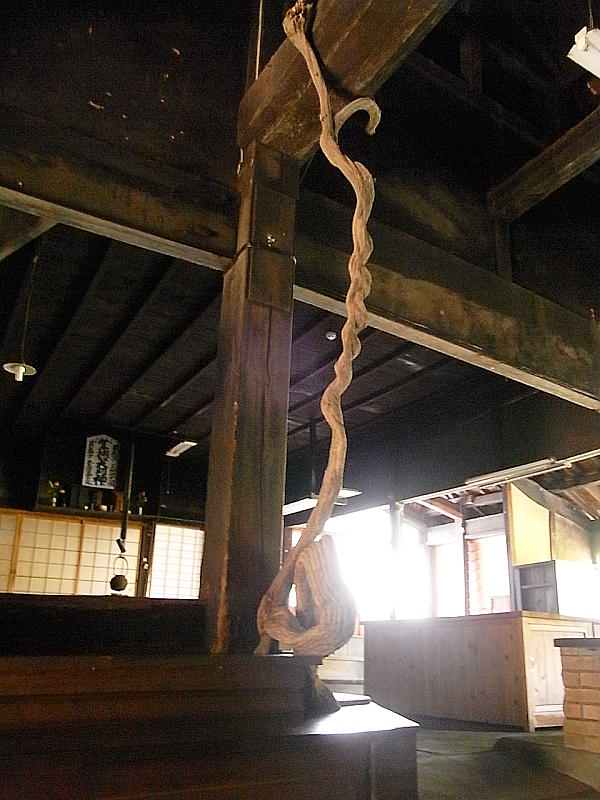

回廊には禅宗のマストアイテムであります開梆が吊るされていました。

開梆は魚梆もしくは魚板とも呼ばれ、腹を叩いて時刻を知らせるためのものです。

ちなみに開梆は木魚の原型といわれています。

口にくわえている玉は、人間の心に潜む貪・瞋・痴という煩悩のかたまりで、腹を叩くことによってこの煩悩の玉を吐き出させるという意味があります。

鐘楼と大講堂は山陰名物の石州瓦でした。

石州瓦は日本全国に普及しているポピュラーな瓦ですが、本場・山陰地方で見る石州瓦は一味も二味も違う特別感がある・・・と思うのは私だけ?

ちなみに大講堂内にはたくさんの笠が掛けられていました。

山門をくぐると中雀門と本堂と鐘楼がドドドンと登場。

・左 → 中雀門

・中 → 本堂

・右 → 鐘楼

・中 → 本堂

・右 → 鐘楼

中雀門と鐘楼の前にはそれぞれ石段があったので、どっちが入口なのか迷う・・・(-“-;) ??

●中雀門

●中雀門

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

おそらく中雀門が入口なんだろう・・・

と思い、中雀門の石段を上ると通行禁止でした・・・

嗚呼、1/2の賭けに負けた!

ということで、鐘楼が入口となります。

ちなみに江戸時代末期作の津和野百景図ではお偉いさんらしき人達が中雀門を通って本堂に向かっている様子が描かれていました。

そんなこんなで、この門はお偉いさんの専用門?

●鐘楼

●鐘楼

・1859年建立

・瓦葺 入母屋造

・島根県指定有形文化財

本来は中雀門が中門の役割だと思われますが、なぜか中雀門は通行禁止になっていたため、この鐘楼が通用門として利用されています。

一見、鐘楼門のように見えますが、造り的には門ではなく鐘楼堂。

大きな屋根と大きな火灯窓が特徴的で、とても頭デッカチな造りだぁ〜。

バランスが悪過ぎて、逆に魅力的に見える建物でした。

●回廊

そんなこんなで、鐘楼をくぐると回廊に突入。

曹洞宗特有のコの字型の回廊ではなく、大講堂の一部が回廊になっているという変則的な伽藍形式。

感覚的には回廊というより通路と呼びたくなる造りでした。

ちなみに江戸時代末期に描かれた津和野百景図によると、当時はコの字型の回廊になっていたみたいですね。

現在、向かって左側に描かれている建物は失われていますが、それ以外は現在とほぼ変わらないという!

ということで、今私が見ているのはほぼ江戸時代の風景ということなんだね。

回廊には禅宗のマストアイテムであります開梆が吊るされていました。

開梆は魚梆もしくは魚板とも呼ばれ、腹を叩いて時刻を知らせるためのものです。

ちなみに開梆は木魚の原型といわれています。

口にくわえている玉は、人間の心に潜む貪・瞋・痴という煩悩のかたまりで、腹を叩くことによってこの煩悩の玉を吐き出させるという意味があります。

●貪瞋痴とは?

・貪(とん) → 貪り(むさぼり)

・瞋(じん) → 怒り

・痴(ち) → 愚かさ

・貪(とん) → 貪り(むさぼり)

・瞋(じん) → 怒り

・痴(ち) → 愚かさ

鐘楼と大講堂は山陰名物の石州瓦でした。

石州瓦は日本全国に普及しているポピュラーな瓦ですが、本場・山陰地方で見る石州瓦は一味も二味も違う特別感がある・・・と思うのは私だけ?

ちなみに大講堂内にはたくさんの笠が掛けられていました。

本堂

●本堂

●本堂

・1779年再建

・茅葺 寄棟造

・銅板葺 唐破風向拝付き

・島根県指定有形文化財

続いて、本堂で参拝。

ちなみに本堂内ならびに書院・方丈・庫裏・禅庭などは有料拝観となります。

御本尊は釈迦牟尼仏。

釈迦牟尼仏とはお釈迦さまの別名です。

お釈迦さまの本名はゴータマ・シッダールタ。

お釈迦さまの釈迦とは名前ではなく、ゴータマ・シッダールタが所属していた部族の名前なんだって。

そして牟尼とは聖者という意味なんだとか。

そんなこんなで釈迦牟尼とは釈迦族の聖者という意味になります。

それがいつからか釈迦牟尼が略されて釈迦と呼ばれるようになったそうです。

今まで何の疑問ももたず、お釈迦さま、お釈迦さまと言ってたけど、実は部族の名前を言ってるだけだったというね・・・(笑)

これからは釈迦牟尼と呼ぶことにしよう!

そんなことより、このお寺は江戸時代に幾度か火災で焼失しているみたい。

そんなこんなで、現在の本堂は1729年の火災後に再建されたお堂のようです。

本堂正面の唐破風には素敵な彫刻がありました。

どうやらこちらは津和野藩主・亀井氏の家臣・植木源十郎 藤原直宣さんの作品のようです。

それにしても大きな茅葺き屋根に圧倒されたひと時でした。

堂内の畳の数は、なんと400枚以上!

かつては200名以上の雲水(修行僧)が修行に励んでいたというのも納得できるデカさでした。

●本堂

・1779年再建

・茅葺 寄棟造

・銅板葺 唐破風向拝付き

・島根県指定有形文化財

続いて、本堂で参拝。

ちなみに本堂内ならびに書院・方丈・庫裏・禅庭などは有料拝観となります。

御本尊は釈迦牟尼仏。

釈迦牟尼仏とはお釈迦さまの別名です。

お釈迦さまの本名はゴータマ・シッダールタ。

お釈迦さまの釈迦とは名前ではなく、ゴータマ・シッダールタが所属していた部族の名前なんだって。

そして牟尼とは聖者という意味なんだとか。

そんなこんなで釈迦牟尼とは釈迦族の聖者という意味になります。

それがいつからか釈迦牟尼が略されて釈迦と呼ばれるようになったそうです。

今まで何の疑問ももたず、お釈迦さま、お釈迦さまと言ってたけど、実は部族の名前を言ってるだけだったというね・・・(笑)

これからは釈迦牟尼と呼ぶことにしよう!

そんなことより、このお寺は江戸時代に幾度か火災で焼失しているみたい。

そんなこんなで、現在の本堂は1729年の火災後に再建されたお堂のようです。

本堂正面の唐破風には素敵な彫刻がありました。

どうやらこちらは津和野藩主・亀井氏の家臣・植木源十郎 藤原直宣さんの作品のようです。

それにしても大きな茅葺き屋根に圧倒されたひと時でした。

堂内の畳の数は、なんと400枚以上!

かつては200名以上の雲水(修行僧)が修行に励んでいたというのも納得できるデカさでした。

庫裏と表方丈と書院と禅庭

●庫裏

●庫裏

・1859年建立

・島根県指定有形文化財

本堂で参拝後、庫裏・表方丈・書院・禅庭などの有料拝観エリアを散策してきました。

こちらは庫裏の台所です。

地面から何やら不思議な植物がニョキニョキと伸びていました・・・

何だこりゃ!?

●表方丈

●襖絵

・江戸時代後期作

・多胡逸斎 作

こちらは表方丈の襖絵です。

この襖絵は津和野藩の家老・多胡逸斎さんの作品なんだって。

いい味、出てますねぇ。

ちなみに、多胡家は津和野藩主・亀井氏の初代から11代に渡って筆頭家老を務めた家柄なんだとか。

●書院

そんなこんなで、書院を抜けると禅庭に到着。

●禅庭

●禅庭

・江戸時代後期築庭?

・池泉回遊式庭園

いやはや、素敵なお庭だぁ〜。

お寺の方に築庭年代を聞いてみましたが、いつ造られたお庭なのかはわかんないみたいです。

このお寺は幾度か火災に遭った後、本堂や庫裏などが再建されています。

書院と繋がる庫裏が1859年に再建されてますから、もしかしてその時にこのお庭が築庭されたのかな?

・・・と、勝手に推測。

って、間違ってたらスミマセン。

いや、きっと間違ってる(笑)

こちらは中庭です。

中庭からは方丈の丸窓と角窓を望むことができました。

まるで、京都・源光庵の悟りの窓と迷いの窓のようだね。

ちなみに源光庵の悟りの窓は禅と円通の心を表しています。

そして迷いの窓は人間の生涯・生老病死の四苦八苦を表しています。

●庫裏

・1859年建立

・島根県指定有形文化財

本堂で参拝後、庫裏・表方丈・書院・禅庭などの有料拝観エリアを散策してきました。

こちらは庫裏の台所です。

地面から何やら不思議な植物がニョキニョキと伸びていました・・・

何だこりゃ!?

●表方丈

●襖絵

・江戸時代後期作

・多胡逸斎 作

こちらは表方丈の襖絵です。

この襖絵は津和野藩の家老・多胡逸斎さんの作品なんだって。

いい味、出てますねぇ。

ちなみに、多胡家は津和野藩主・亀井氏の初代から11代に渡って筆頭家老を務めた家柄なんだとか。

●書院

そんなこんなで、書院を抜けると禅庭に到着。

●禅庭

●禅庭

・江戸時代後期築庭?

・池泉回遊式庭園

いやはや、素敵なお庭だぁ〜。

お寺の方に築庭年代を聞いてみましたが、いつ造られたお庭なのかはわかんないみたいです。

このお寺は幾度か火災に遭った後、本堂や庫裏などが再建されています。

書院と繋がる庫裏が1859年に再建されてますから、もしかしてその時にこのお庭が築庭されたのかな?

・・・と、勝手に推測。

って、間違ってたらスミマセン。

いや、きっと間違ってる(笑)

こちらは中庭です。

中庭からは方丈の丸窓と角窓を望むことができました。

まるで、京都・源光庵の悟りの窓と迷いの窓のようだね。

ちなみに源光庵の悟りの窓は禅と円通の心を表しています。

そして迷いの窓は人間の生涯・生老病死の四苦八苦を表しています。

森鷗外の墓所

●森鷗外の墓所

境内には明治〜大正時代に活躍した文豪・森鴎外さんのお墓がありました。

なんと、森鴎外さんは津和野出身なんだとか!

森鴎外さんは亡くなる3日前に遺言書を友人に代筆してもらったそうです。

その遺言書には『石見人森林太郎トシテ死セント欲ス』と書いてあるんだとか。

この遺言書の意味は、軍医でも文豪でもなく石見の人間・森林太郎として生涯を終えたい。

ということで、墓石には森林太郎墓と刻まれていました。

あたしゃ阿保だから・・・

森林 太郎(しんりん たろう)と呼んでしまいましたよ!

正解はもり りんたろうです。

その他、境内には津和野藩主・亀井家墓所や坂崎出羽守の墓所があったみたいですが、見事に見逃して帰りましたよ!

それにしても、紅葉が素敵なお寺さんでした。

赤と黄色と緑。

まるで信号機のようだね。

そんなこんなで、参拝終了。

いやはや、素敵なお寺さんでした。

境内には明治〜大正時代に活躍した文豪・森鴎外さんのお墓がありました。

なんと、森鴎外さんは津和野出身なんだとか!

森鴎外さんは亡くなる3日前に遺言書を友人に代筆してもらったそうです。

その遺言書には『石見人森林太郎トシテ死セント欲ス』と書いてあるんだとか。

この遺言書の意味は、軍医でも文豪でもなく石見の人間・森林太郎として生涯を終えたい。

ということで、墓石には森林太郎墓と刻まれていました。

あたしゃ阿保だから・・・

森林 太郎(しんりん たろう)と呼んでしまいましたよ!

正解はもり りんたろうです。

その他、境内には津和野藩主・亀井家墓所や坂崎出羽守の墓所があったみたいですが、見事に見逃して帰りましたよ!

それにしても、紅葉が素敵なお寺さんでした。

赤と黄色と緑。

まるで信号機のようだね。

そんなこんなで、参拝終了。

いやはや、素敵なお寺さんでした。

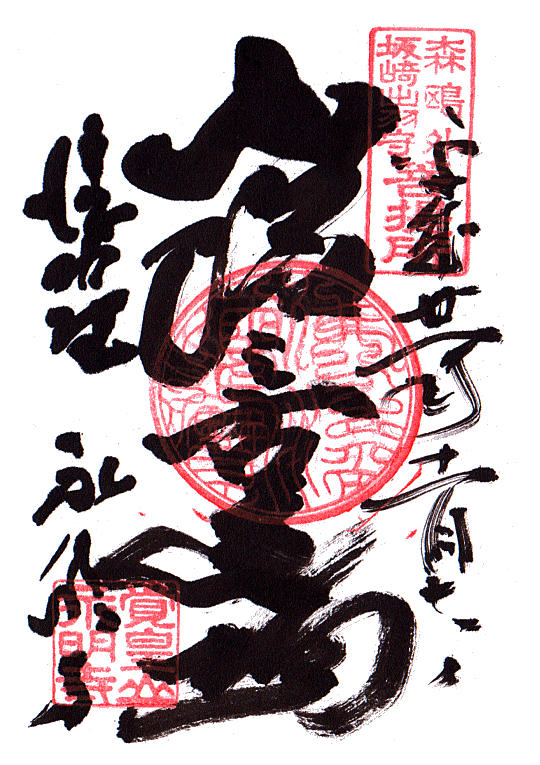

御朱印情報

●御朱印の種類

・永明寺の御朱印

●御朱印の受付場所

・拝観受付

●御朱印の受付時間

・9:00~16:00

●御朱印の料金

・300円

●期間限定・特別御朱印

・森鷗外先生没後100周年記念の御朱印

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2009年11月7日 参拝

・2023年7月 更新

・永明寺の御朱印

●御朱印の受付場所

・拝観受付

●御朱印の受付時間

・9:00~16:00

●御朱印の料金

・300円

●期間限定・特別御朱印

・森鷗外先生没後100周年記念の御朱印

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2009年11月7日 参拝

・2023年7月 更新

津和野町の観光記|山陰の小京都を歩く(島根県鹿足郡)

津和野町とは?津和野町は島根県の最西端、山口県との県境に位置する箱庭のような小さな町。江戸時代には津和野城の城下町として栄えていたそうです。そんなこんなで、江戸時代の面影が残る津和野伝統的建造物群保存地...

参拝情報とアクセス

●開門時間

・9:00~16:00

●拝観料

・大人 300円

中学生 200円

小学生 150円

●最寄りの駅

・JR津和野駅から徒歩10分

●最寄りのバス停

・今市通口 バス停から徒歩5分

・津和野バスセンターから徒歩5分

・殿町 バス停から徒歩10分

・津和野駅 バス停から徒歩10分

●最寄りのIC

・中国自動車道

鹿野ICから車で40分

・中国自動車道

六日市ICから車で45分

・中国自動車道

徳地ICから車で45分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(10台)

・9:00~16:00

●拝観料

・大人 300円

中学生 200円

小学生 150円

●最寄りの駅

・JR津和野駅から徒歩10分

●最寄りのバス停

・今市通口 バス停から徒歩5分

・津和野バスセンターから徒歩5分

・殿町 バス停から徒歩10分

・津和野駅 バス停から徒歩10分

●最寄りのIC

・中国自動車道

鹿野ICから車で40分

・中国自動車道

六日市ICから車で45分

・中国自動車道

徳地ICから車で45分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(10台)