| 所在地 | 山口県萩市椿東1537 |

|---|---|

| 祭 神 | 吉田寅次郎藤原矩方命(吉田松陰) |

| 由 緒 | 1890年、吉田松陰の実家・杉家の邸内に土蔵造りの祠を建て、吉田松陰が愛用していた赤間硯と書簡を御神体として祀ったのが始まりといいます。その後、松下村塾の門下生・伊藤博文や野村靖などが中心となり、神社創建の運動が起こったそうです。そして、1907年に松陰神社の創建が許可され、現在に至ります。萩市では学問の神として最も尊敬を集める神社で、境内には松下村塾や吉田松陰が幽閉された旧宅などが点在しています。 |

| HP | 松陰神社|山口県萩市鎮座 明治維新胎動之地 |

Contents

鳥居と手水舎と狛犬

●境内図

山口県萩市に鎮座する松陰神社に到着。

松陰神社と書いてしょういんじんじゃと読みます。

その名の通り、幕末の思想家&教育者の吉田松陰先生を祀る神社です。

境内には高杉晋作・久坂玄瑞・伊藤博文・山県有朋など、明治維新の立役者を教育した松下村塾や、松陰先生の実家・杉家の旧宅など、幕末浪漫が大爆発したスポットが点在しています。

そんなこんなで、参拝開始。

●社号標

●社号標

・1990年建立

まず最初に登場するのは社号標。

この少し右上がりになった文字は、吉田松陰自筆の文字なんだって。

どうやら、松陰先生の書簡などから文字を抜き出したもののようです。

●一ノ鳥居

●一ノ鳥居

・1959年建立

・明神鳥居

続いて、一ノ鳥居が登場。

この鳥居は1959年の建立。

松陰先生が処刑されたのが1859年ですので、この鳥居は松陰先生の没後100年を記念して建立されたものと思われます。

扁額には松陰神社と書かれておりました。

この文字は第56.57代内閣総理大臣・岸信介さんの筆なんだって。

岸信介さんは、第90.96.97.98代内閣総理大臣・安倍晋三さんのお爺ちゃんです。

山口県といえば、初代総理大臣・伊藤博文さんをはじめ8人の総理大臣を輩出していることで有名ですね。

ちなみに8人中3人が萩市出身です。

●参道

そんなこんなで、鳥居①をくぐって参道へ。

松陰先生を祀る神社といえば東京都世田谷区の松陰神社も有名です。

萩市の松陰神社は松陰先生の実家ならびに松下村塾があるので、こちらが元祖・松陰神社だと勝手に思ってましたが、実は東京・松陰神社の方が先に創建されているという!

~画像は東京の松陰神社(東京都世田谷区)~

松陰先生は安政の大獄で処刑され、その後、処刑された者や無縁仏を供養する小塚原(現・東京都荒川区)の回向院に葬られました。

その4年後の1863年、教え子である高杉晋作などが松陰先生のお墓を回向院から長州藩主の別邸(世田谷区)に改葬。

そして1882年、松陰先生のお墓のそばに神社を創建。

それが東京・松陰神社の始まりなんだって。

一方、萩市・松陰神社の創建は1890年。

東京・松陰神社が創建された8年後に、松陰先生の門下生である伊藤博文や野村靖などが松下村塾や松陰先生の実家跡がある現在地に神社を創建。

それが萩市・松陰神社の始まりなんだって。

そうだったのかぁ〜、知らなかったなぁ(お恥ずかしい)

●二ノ鳥居

●二ノ鳥居

・建立年不明

・木製 明神鳥居

続いて、木製の二ノ鳥居が登場。

鳥居の両サイドにある玉垣では、松陰先生の家紋・五瓜に卍を確認することができました。

卍には左卍と右卍がありますが、松陰先生の家紋は左卍。

ナチスのハーケンクロイツは右卍(逆卍)となっております。

左卍も右卍もルーツは同じで、ヒンドゥー教や仏教で吉祥の印とされる幸運の象徴ですが、誤解をさけるためNHKさんもさすがに小道具には使えないそうです。

どうでもいい話ですみません。

●手水舎

●手水舎

・建立年不明

・銅板葺 切妻造

続いて、手水舎でお清め。

手水舎にはたくさんの千社札が貼られていました。

●狛犬

●狛犬

・1959年奉納

・岡崎型

拝殿前には岡崎型の狛犬ちゃんがおられました。

岡崎型かぁ・・・萩型狛犬であって欲しかったなぁ〜とか思ってみたひと時。

そんなことより、狛犬ちゃんは1959年の奉納。

一ノ鳥居同様、この狛犬ちゃんも松陰先生の没後100年を記念して奉納されたもののようです。

山口県萩市に鎮座する松陰神社に到着。

松陰神社と書いてしょういんじんじゃと読みます。

その名の通り、幕末の思想家&教育者の吉田松陰先生を祀る神社です。

境内には高杉晋作・久坂玄瑞・伊藤博文・山県有朋など、明治維新の立役者を教育した松下村塾や、松陰先生の実家・杉家の旧宅など、幕末浪漫が大爆発したスポットが点在しています。

そんなこんなで、参拝開始。

●社号標

●社号標

・1990年建立

まず最初に登場するのは社号標。

この少し右上がりになった文字は、吉田松陰自筆の文字なんだって。

どうやら、松陰先生の書簡などから文字を抜き出したもののようです。

●一ノ鳥居

●一ノ鳥居

・1959年建立

・明神鳥居

続いて、一ノ鳥居が登場。

この鳥居は1959年の建立。

松陰先生が処刑されたのが1859年ですので、この鳥居は松陰先生の没後100年を記念して建立されたものと思われます。

扁額には松陰神社と書かれておりました。

この文字は第56.57代内閣総理大臣・岸信介さんの筆なんだって。

岸信介さんは、第90.96.97.98代内閣総理大臣・安倍晋三さんのお爺ちゃんです。

山口県といえば、初代総理大臣・伊藤博文さんをはじめ8人の総理大臣を輩出していることで有名ですね。

ちなみに8人中3人が萩市出身です。

●山口県出身の内閣総理大臣

①伊藤博文(光市出身)

②山縣有朋(萩市出身)

③桂太郎(萩市出身)

④寺内正毅(山口市出身)

⑤田中義一(萩市出身)

⑥岸信介(田布施町出身)

⑦佐藤栄作(田布施町出身)

⑧安倍晋三(長門市出身)

①伊藤博文(光市出身)

②山縣有朋(萩市出身)

③桂太郎(萩市出身)

④寺内正毅(山口市出身)

⑤田中義一(萩市出身)

⑥岸信介(田布施町出身)

⑦佐藤栄作(田布施町出身)

⑧安倍晋三(長門市出身)

●参道

そんなこんなで、鳥居①をくぐって参道へ。

松陰先生を祀る神社といえば東京都世田谷区の松陰神社も有名です。

萩市の松陰神社は松陰先生の実家ならびに松下村塾があるので、こちらが元祖・松陰神社だと勝手に思ってましたが、実は東京・松陰神社の方が先に創建されているという!

~画像は東京の松陰神社(東京都世田谷区)~

松陰先生は安政の大獄で処刑され、その後、処刑された者や無縁仏を供養する小塚原(現・東京都荒川区)の回向院に葬られました。

その4年後の1863年、教え子である高杉晋作などが松陰先生のお墓を回向院から長州藩主の別邸(世田谷区)に改葬。

そして1882年、松陰先生のお墓のそばに神社を創建。

それが東京・松陰神社の始まりなんだって。

一方、萩市・松陰神社の創建は1890年。

東京・松陰神社が創建された8年後に、松陰先生の門下生である伊藤博文や野村靖などが松下村塾や松陰先生の実家跡がある現在地に神社を創建。

それが萩市・松陰神社の始まりなんだって。

そうだったのかぁ〜、知らなかったなぁ(お恥ずかしい)

●二ノ鳥居

●二ノ鳥居

・建立年不明

・木製 明神鳥居

続いて、木製の二ノ鳥居が登場。

鳥居の両サイドにある玉垣では、松陰先生の家紋・五瓜に卍を確認することができました。

卍には左卍と右卍がありますが、松陰先生の家紋は左卍。

ナチスのハーケンクロイツは右卍(逆卍)となっております。

左卍も右卍もルーツは同じで、ヒンドゥー教や仏教で吉祥の印とされる幸運の象徴ですが、誤解をさけるためNHKさんもさすがに小道具には使えないそうです。

どうでもいい話ですみません。

●手水舎

●手水舎

・建立年不明

・銅板葺 切妻造

続いて、手水舎でお清め。

手水舎にはたくさんの千社札が貼られていました。

●狛犬

●狛犬

・1959年奉納

・岡崎型

拝殿前には岡崎型の狛犬ちゃんがおられました。

岡崎型かぁ・・・萩型狛犬であって欲しかったなぁ〜とか思ってみたひと時。

そんなことより、狛犬ちゃんは1959年の奉納。

一ノ鳥居同様、この狛犬ちゃんも松陰先生の没後100年を記念して奉納されたもののようです。

拝殿と本殿

●拝殿

●拝殿

・1955年建立

・銅板葺 入母屋造

続いて、拝殿で参拝。

もともとは1890年、松陰先生の実家・杉家の邸内に土蔵造りの祠を建てたのが始まり。

その後、1907年に伊藤博文や野村靖などが中心となり、杉家のそばに松陰神社を創建。

その時に建立した社殿は、現在、松門神社の社殿になっています。

その後、1955年に建立されたのが現在の社殿とのことです。

●本殿

●本殿

・1955年建立

・銅板葺 流造

●御祭神

・吉田寅次郎藤原矩方命(吉田松陰)

●御神体

・吉田松陰愛用の赤間硯と書簡

御祭神は吉田寅次郎藤原矩方命。

寅次郎とは松陰先生の通称です。

矩方(のりかた)とは、松陰先生の諱です。

御神体は松陰先生が生涯愛用していたといわれる赤間硯。

そして松陰先生の遺言により、父・叔・兄宛に書いた書簡が祀られています。

この書簡は死罪を覚悟した松陰先生が、処刑1週間前に書いたお別れの手紙といわれています。

泣けますねぇ。。

●拝殿

・1955年建立

・銅板葺 入母屋造

続いて、拝殿で参拝。

もともとは1890年、松陰先生の実家・杉家の邸内に土蔵造りの祠を建てたのが始まり。

その後、1907年に伊藤博文や野村靖などが中心となり、杉家のそばに松陰神社を創建。

その時に建立した社殿は、現在、松門神社の社殿になっています。

その後、1955年に建立されたのが現在の社殿とのことです。

●本殿

●本殿

・1955年建立

・銅板葺 流造

●御祭神

・吉田寅次郎藤原矩方命(吉田松陰)

●御神体

・吉田松陰愛用の赤間硯と書簡

御祭神は吉田寅次郎藤原矩方命。

寅次郎とは松陰先生の通称です。

矩方(のりかた)とは、松陰先生の諱です。

御神体は松陰先生が生涯愛用していたといわれる赤間硯。

そして松陰先生の遺言により、父・叔・兄宛に書いた書簡が祀られています。

この書簡は死罪を覚悟した松陰先生が、処刑1週間前に書いたお別れの手紙といわれています。

●父叔兄宛書簡(永訣の書)

平生の学問浅薄にして至誠天地を感格すること出来申さず、非常の変に立到り申し候。

嘸嘸御愁傷も遊ばさるべく邦察仕り候。

親思ふこころにまさる親こころ

けふの音づれ何ときくらん

(自分が親を思う気持ちよりも勝っている親の子を思う気持ち。今日の自分の知らせを親はどう受け止めているだろうか・・・。)

平生の学問浅薄にして至誠天地を感格すること出来申さず、非常の変に立到り申し候。

嘸嘸御愁傷も遊ばさるべく邦察仕り候。

親思ふこころにまさる親こころ

けふの音づれ何ときくらん

(自分が親を思う気持ちよりも勝っている親の子を思う気持ち。今日の自分の知らせを親はどう受け止めているだろうか・・・。)

泣けますねぇ。。

松門神社と勧学堂

●松門神社 鳥居

●松門神社 鳥居

・1908年建立

・明神鳥居

続いて、松陰神社・社殿の隣に鎮座する松門神社を参拝。

松門神社と書いてしょうもんじんじゃと読みます。

松門という社名でもわかるように、松陰先生の門下生を祀る神社です。

●松門神社 拝殿

●松門神社 拝殿

・1907年建立

・1955年移築

・銅板葺 唐破風向拝付き入母屋造

●松門神社 本殿

●松門神社 本殿

・建立年不明

・瓦葺 宝形造 土蔵造

それにしても、土蔵造りの本殿とは珍しいですね!

松陰神社は、1890年に松陰先生の実家に土蔵造りの祠を建てたのが始まりとのことなので、もしかしたらこの本殿はその由緒にちなんで建てられたものなのでしょうか?

●松門神社 狛犬

●松門神社 狛犬

・1908年奉納

拝殿前には一対の狛犬ちゃんがおられました。

どうやら、この狛犬ちゃんは松下村塾の塾生・渡辺蒿蔵さんが奉納したもののようです。

●勧学堂

●勧学堂

・建立年不明

・銅板葺 一間社流造

・御祭神 吉田松陰の分霊

続いて、勧学堂を参拝。

勧学堂と書いてかんがくどうと読みます。

この神社は、もともと品川弥二郎さんを祀る品川神社だったそうですが、品川弥二郎さんは松門神社に合祀されたため、勧学堂と改称して現在に至るそうです。

●松門神社 鳥居

・1908年建立

・明神鳥居

続いて、松陰神社・社殿の隣に鎮座する松門神社を参拝。

松門神社と書いてしょうもんじんじゃと読みます。

松門という社名でもわかるように、松陰先生の門下生を祀る神社です。

●松門神社 拝殿

●松門神社 拝殿

・1907年建立

・1955年移築

・銅板葺 唐破風向拝付き入母屋造

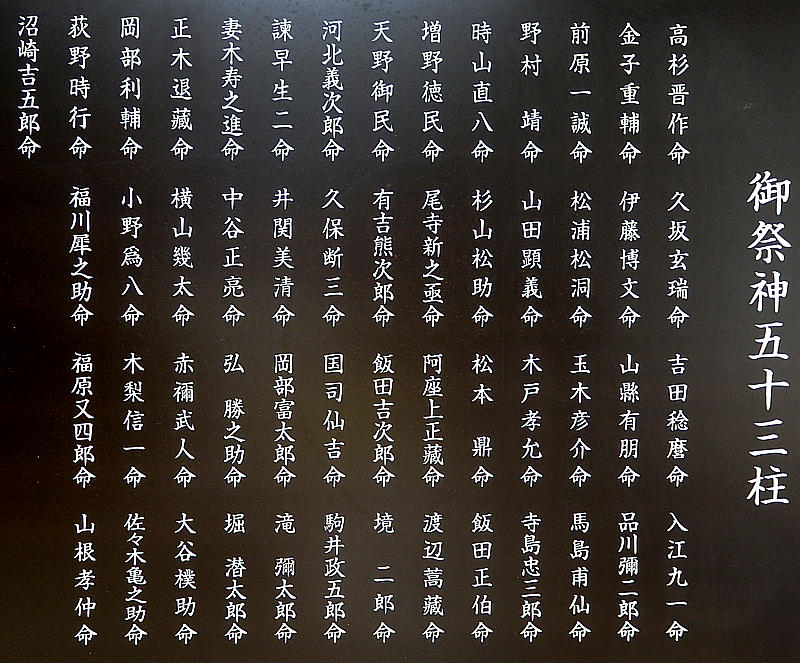

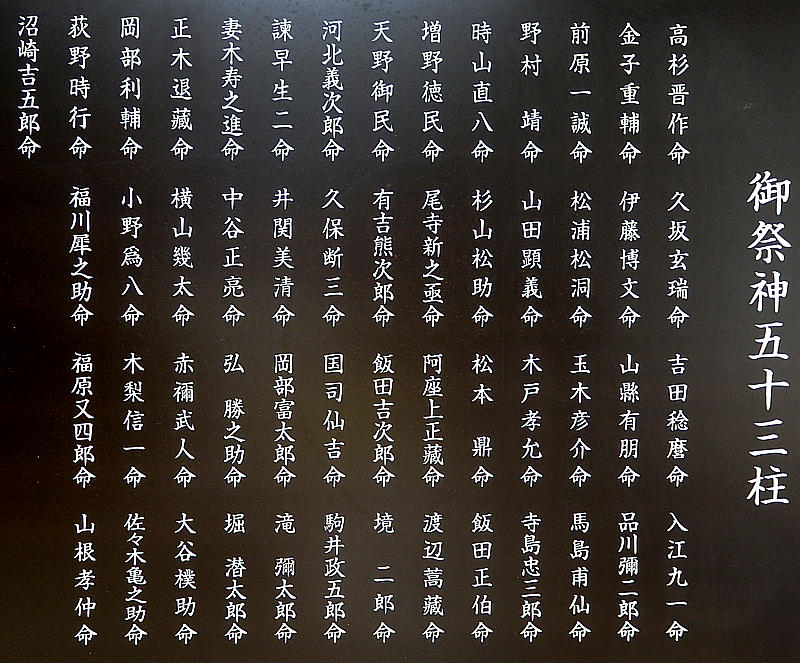

●松門神社とは?

1955年に松陰神社の新社殿が竣工した際、旧社殿を北隣に移して松下村塾の塾生・門下生を祀ったのが始まり。

当初は松陰先生の門下生42柱の御霊が祀られていましたが、2010年に松陰生誕180年記念として10柱を合祀。

さらに2015年に松陰先生の遺書・留魂録を後世に伝えたという功績から沼崎吉五郎命を合祀。

そんなこんなで、現在は53柱が祀られています。

1955年に松陰神社の新社殿が竣工した際、旧社殿を北隣に移して松下村塾の塾生・門下生を祀ったのが始まり。

当初は松陰先生の門下生42柱の御霊が祀られていましたが、2010年に松陰生誕180年記念として10柱を合祀。

さらに2015年に松陰先生の遺書・留魂録を後世に伝えたという功績から沼崎吉五郎命を合祀。

そんなこんなで、現在は53柱が祀られています。

●松門神社 本殿

●松門神社 本殿

・建立年不明

・瓦葺 宝形造 土蔵造

それにしても、土蔵造りの本殿とは珍しいですね!

松陰神社は、1890年に松陰先生の実家に土蔵造りの祠を建てたのが始まりとのことなので、もしかしたらこの本殿はその由緒にちなんで建てられたものなのでしょうか?

●松門神社 御祭神

●松門神社の御祭神

久坂玄瑞命・ 高杉晋作命・吉田稔磨命

入江九一・金子重輔命・伊藤博文命

山縣有朋命・品川弥二郎命・前原一誠命

松浦松洞命・玉木彦助命・馬島甫仙命

野村靖命・山田顕義命・木戸孝允命

寺島忠三郎命・時山直八命・杉山松助命

松本鼎命・飯田正伯命・増野徳民命

尾寺新之丞命・阿座上正蔵命・渡辺蒿蔵命

天野御民命・有吉熊次郎命・飯田吉次郎命

境二郎命・河北義次郎命・久保断三命

国司仙吉命・駒井政五郎命・諫早生二命

井関美清命・岡部富太郎命・滝弥太郎命

妻木寿之進命・中谷正亮命・弘勝之助命

掘潜太郎命・正木退蔵命・横山幾太命

赤根武人命・大谷茂樹命・岡部利輔命

小野爲八命・木梨信一命・佐々木亀之助命

佐々木貞介命・福川犀之助命

福原又四郎命・山根孝中命

計53柱。

●松門神社の御祭神

久坂玄瑞命・ 高杉晋作命・吉田稔磨命

入江九一・金子重輔命・伊藤博文命

山縣有朋命・品川弥二郎命・前原一誠命

松浦松洞命・玉木彦助命・馬島甫仙命

野村靖命・山田顕義命・木戸孝允命

寺島忠三郎命・時山直八命・杉山松助命

松本鼎命・飯田正伯命・増野徳民命

尾寺新之丞命・阿座上正蔵命・渡辺蒿蔵命

天野御民命・有吉熊次郎命・飯田吉次郎命

境二郎命・河北義次郎命・久保断三命

国司仙吉命・駒井政五郎命・諫早生二命

井関美清命・岡部富太郎命・滝弥太郎命

妻木寿之進命・中谷正亮命・弘勝之助命

掘潜太郎命・正木退蔵命・横山幾太命

赤根武人命・大谷茂樹命・岡部利輔命

小野爲八命・木梨信一命・佐々木亀之助命

佐々木貞介命・福川犀之助命

福原又四郎命・山根孝中命

計53柱。

●松門神社 狛犬

●松門神社 狛犬

・1908年奉納

拝殿前には一対の狛犬ちゃんがおられました。

どうやら、この狛犬ちゃんは松下村塾の塾生・渡辺蒿蔵さんが奉納したもののようです。

●渡辺蒿蔵とは?(わたなべこうぞう)

1857年、15歳のときに有吉熊次郎の誘いを受けて松下村塾に入塾。

しかし勉強嫌いだったため、塾内での評判はよくなかったそうです。

それでも自説を曲げようとしない強気な性格が松陰先生の目に留まり、松陰先生からは『中々奇物、他人いまだ深くは取らず、僕独りこれを愛す』と評されていたという。

ちなみに松陰先生が処刑される20日前、高杉晋作に宛てた手紙には『天野(渡辺蒿蔵)の面倒を見てやってくれ』と書いてあったそうです。

このエピソードからもわかるように松陰先生は蒿蔵さんのことをかなり気に入っていたみたいです。

その後、久坂玄瑞らの尊皇攘夷運動に加わり、1863年に奇兵隊に入隊。

しかし1864年、禁門の変で長州藩が敗退して久坂玄瑞らが自刃すると、自身の政治能力の無さを痛感し、西洋兵学の修得に励むようになりました。

その過程で船大工になろうと決心し、1867年に藩命で長崎・アメリカへ留学。 さらにイギリスへ行き造船技術を修得しました。

そして明治維新後の1873年に帰国。

帰国後は工部省に入省。

さらに長崎造船局(現・三菱重工業長崎造船所)の初代所長に就任。

さらに1879年には東洋一のドック・立神第一ドックを完成させました。

さらにさらに、1891年には日本郵船の社長に就任しました。

退職後は、松下村塾の保存運動に携わりますが、1939年に97歳で死去。

そんなこんなで渡辺蒿蔵さんは、松陰先生から直接教わった松下村塾の塾生として唯一昭和時代まで生きた人!

塾生最後の生き残りとして知られています。

1857年、15歳のときに有吉熊次郎の誘いを受けて松下村塾に入塾。

しかし勉強嫌いだったため、塾内での評判はよくなかったそうです。

それでも自説を曲げようとしない強気な性格が松陰先生の目に留まり、松陰先生からは『中々奇物、他人いまだ深くは取らず、僕独りこれを愛す』と評されていたという。

ちなみに松陰先生が処刑される20日前、高杉晋作に宛てた手紙には『天野(渡辺蒿蔵)の面倒を見てやってくれ』と書いてあったそうです。

このエピソードからもわかるように松陰先生は蒿蔵さんのことをかなり気に入っていたみたいです。

その後、久坂玄瑞らの尊皇攘夷運動に加わり、1863年に奇兵隊に入隊。

しかし1864年、禁門の変で長州藩が敗退して久坂玄瑞らが自刃すると、自身の政治能力の無さを痛感し、西洋兵学の修得に励むようになりました。

その過程で船大工になろうと決心し、1867年に藩命で長崎・アメリカへ留学。 さらにイギリスへ行き造船技術を修得しました。

そして明治維新後の1873年に帰国。

帰国後は工部省に入省。

さらに長崎造船局(現・三菱重工業長崎造船所)の初代所長に就任。

さらに1879年には東洋一のドック・立神第一ドックを完成させました。

さらにさらに、1891年には日本郵船の社長に就任しました。

退職後は、松下村塾の保存運動に携わりますが、1939年に97歳で死去。

そんなこんなで渡辺蒿蔵さんは、松陰先生から直接教わった松下村塾の塾生として唯一昭和時代まで生きた人!

塾生最後の生き残りとして知られています。

●勧学堂

●勧学堂

・建立年不明

・銅板葺 一間社流造

・御祭神 吉田松陰の分霊

続いて、勧学堂を参拝。

勧学堂と書いてかんがくどうと読みます。

この神社は、もともと品川弥二郎さんを祀る品川神社だったそうですが、品川弥二郎さんは松門神社に合祀されたため、勧学堂と改称して現在に至るそうです。

松下村塾

●松下村塾

松陰神社といえばここっ!

松陰神社の境内には、松陰先生の私塾・松下村塾がありました。

ここから、高杉晋作・久坂玄瑞・伊藤博文・山県有朋など、明治維新の原動力となった偉人が巣立って行ったのですね!

●松下村塾

・江戸時代末期建立

・瓦葺 切妻造

・国指定史跡

・世界文化遺産

建物は木造平家建て。

建立当初からあった8畳の1室と、後に松陰先生が増築した4畳半1室・3畳2室・土間1坪・中2階から成っています。

なんと、建物は当時のまま現存しているというから驚きです。

ということで、松陰先生をはじめ、高杉晋作さん、久坂玄瑞さん、伊藤博文さんなどなど、幕末の偉人が見た景色と同じものを見ているということなんですね!

そう思うだけで脳汁垂れ流し状態です。

当時、この地域は松本村と呼ばれていたそうです。

そのことから松下村塾と名付けられたんだって。

松陰先生は松下村塾記に『学は人たる所以を学ぶなり。塾係くるに村名を以てす。』と記しているそうです。

松陰先生は村名を冠した塾名に誇りと責任を感じ、志ある人材を育てようとしてたんですね。

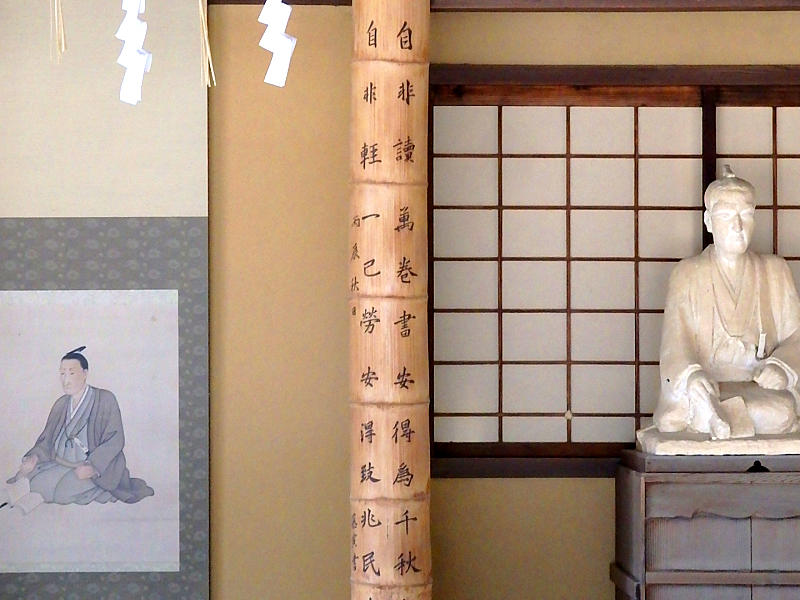

●松下村塾 講義室

どうやらこの8畳の小部屋で講義を行っていたみたいです。

松陰先生は、身分や階級にとらわれずに塾生を受け入れ、学問のみならず、尊皇攘夷の思想教育などの講義していたそうです。

部屋には松陰先生の石膏像と肖像画、そして机が置いてありました。

あの机で講義をなさっていたんでしょうか?

建物の1室には、塾生の写真が掲げられていました。

興味深く写真を拝見していたら、右上に木戸孝允(桂小五郎)さんの写真が・・・!?

よく誤解されますが、木戸孝允(桂小五郎)さんは松下村塾で学んでいません。

その頃、小五郎さんは江戸にいました。

●上段

左から久坂玄瑞・高杉晋作・松陰先生・前原一誠・木戸孝允

●中段

左から山田顕義・品川彌二郎・野村靖・山縣有朋・伊藤博文

●下段

左から境二郎・飯田吉次郎・河北義次郎

左から久坂玄瑞・高杉晋作・松陰先生・前原一誠・木戸孝允

●中段

左から山田顕義・品川彌二郎・野村靖・山縣有朋・伊藤博文

●下段

左から境二郎・飯田吉次郎・河北義次郎

ビックリすることに、松陰先生がここで講義をしたのはわすが1年!

幽囚期間を含めても2年半たらずだったという。

たった2年半の講義でこんなにもたくさんの偉人を輩出したとはね!

きっと、ものすごい濃い時間だったんだろうなぁ〜と思いました。

どうでもいい話ですが、ガラスに写り込んだ自分が品川弥二郎さんの顔と重なっていたのでちょっと笑ってしまいました。

本州の端っこの小さな町の

その町の端っこの小さな村の

その村の小さな部屋が近代日本の幕開けになるとはね!

歴史って面白いねぇ。

●松下村塾とは?

1842年、吉田松陰の叔父・玉木文之進が自宅で私塾を開いたのが始まり。

その後、松陰の外伯父・久保五郎左衛門が塾を継ぐことに。

そして1857年、松陰が28歳のときに塾を引き継ぎ、松下村塾を主宰することになりました。

松下村塾では身分や階級にとらわれず誰でも学ぶことができ、時間割もない自由な雰囲気の中で、塾生が来れば昼夜を問わず授業が始まりました。

松陰は塾生1人1人の個性を尊重し、その能力を伸ばすよう指導しました。

講義を行ったのはわずか1年あまりでしたが、90名以上の塾生たちを教育し、高杉晋作・久坂玄瑞・伊藤博文・山県有朋・山田顕義・品川弥二郎など、明治維新で活躍した多くの逸材を育てました。

1842年、吉田松陰の叔父・玉木文之進が自宅で私塾を開いたのが始まり。

その後、松陰の外伯父・久保五郎左衛門が塾を継ぐことに。

そして1857年、松陰が28歳のときに塾を引き継ぎ、松下村塾を主宰することになりました。

松下村塾では身分や階級にとらわれず誰でも学ぶことができ、時間割もない自由な雰囲気の中で、塾生が来れば昼夜を問わず授業が始まりました。

松陰は塾生1人1人の個性を尊重し、その能力を伸ばすよう指導しました。

講義を行ったのはわずか1年あまりでしたが、90名以上の塾生たちを教育し、高杉晋作・久坂玄瑞・伊藤博文・山県有朋・山田顕義・品川弥二郎など、明治維新で活躍した多くの逸材を育てました。

吉田松陰幽囚ノ旧宅(松陰の実家)

●吉田松陰幽囚ノ旧宅

さらに境内には松陰先生の実家・杉家旧宅がありました。

って、杉家!?

吉田ちゃうんかーぃ、とお思いでしょうが、松陰先生の旧姓は杉寅次郎。

松陰先生は、長州藩士・杉百合之助の次男として生まれました。

5歳の時に、叔父で藩の兵学師範・吉田大助の仮養子となりました。

しかし、6歳のときに養父が急逝。。

そんなこんなで、寅次郎は吉田家を継ぐことになり、後に吉田松陰と名乗りました。

●松陰の実家 杉家旧宅

・1830〜1844年建立

・瓦葺 平家建

・国指定史跡

・世界文化遺産

松下村塾と同じく、この杉家旧宅も当時と同じ場所に現存してるんだって。

それにしても大きなお宅でした!

間取りは8畳3室・6畳3室・4畳・3畳7分・3畳半・3畳・2畳ほか、板間・物置・土間・・・部屋ありすぎ!(笑)

この3畳半の部屋は松陰先生が幽閉された部屋です。

建物自体は後年に修理されていますが、この幽囚室は当時の状態で保存されてるんだって。

って、何で幽閉されたの!?

1853年、ペリーの黒船が来航した際、松陰先生は西洋の先進文明に驚愕しました。

そんなこんなで、黒船を見て衝撃を受けた松陰先生は、自分の目で海外の実情を確かめたいと思い、漁民の小舟を盗んで黒船に横付けしたという。

そして黒船に乗り込んで密航しようとしましたが、追い返されてしまったという。

捕らえられた松陰先生は江戸伝馬町の牢屋敷に投獄。。

その後、萩の野山獄に送られました。

翌年、釈放されましたが、父・杉百合之助の預けとなり、実家の杉家で幽閉生活を送ることになりました。

こちらは2度目の幽囚室です。

1度目の幽囚室より、ちょっとランクアップしたお部屋になっていました。

三余読書 七生滅賊の掛け軸があったりします。

って、何で2度も幽閉されちゃったの!?

1858年、黒船の脅威にビビった幕府は、朝廷の許可を得ず、無許可で日米修好通商条約に調印しました。

以後、松陰先生は過激な言動で幕府を批判したり、幕府を批判する意見書を藩に提出するなど、次第に言動がエスカレートしていきました。

そのため、松陰先生は再び野山獄に投獄され、2度目の幽閉生活を送ることになりました。

その後、徳川幕府の大老・井伊直弼が安政の大獄で尊王攘夷派を厳しく弾圧。

疑いをかけられた松陰先生も安政の大獄の対象となり、江戸へ送られることになりました。

江戸へ送られた松陰先生は、幕府から取調べを受けますが、自分の意見が正しいと信じ、堂々と幕府への批判を述べました。

しかし1859年11月21日。

江戸伝馬町の牢屋敷で処刑されました。

享年30歳。

さらに境内には松陰先生の実家・杉家旧宅がありました。

って、杉家!?

吉田ちゃうんかーぃ、とお思いでしょうが、松陰先生の旧姓は杉寅次郎。

松陰先生は、長州藩士・杉百合之助の次男として生まれました。

5歳の時に、叔父で藩の兵学師範・吉田大助の仮養子となりました。

しかし、6歳のときに養父が急逝。。

そんなこんなで、寅次郎は吉田家を継ぐことになり、後に吉田松陰と名乗りました。

●松陰の実家 杉家旧宅

・1830〜1844年建立

・瓦葺 平家建

・国指定史跡

・世界文化遺産

松下村塾と同じく、この杉家旧宅も当時と同じ場所に現存してるんだって。

それにしても大きなお宅でした!

間取りは8畳3室・6畳3室・4畳・3畳7分・3畳半・3畳・2畳ほか、板間・物置・土間・・・部屋ありすぎ!(笑)

この3畳半の部屋は松陰先生が幽閉された部屋です。

建物自体は後年に修理されていますが、この幽囚室は当時の状態で保存されてるんだって。

って、何で幽閉されたの!?

1853年、ペリーの黒船が来航した際、松陰先生は西洋の先進文明に驚愕しました。

そんなこんなで、黒船を見て衝撃を受けた松陰先生は、自分の目で海外の実情を確かめたいと思い、漁民の小舟を盗んで黒船に横付けしたという。

そして黒船に乗り込んで密航しようとしましたが、追い返されてしまったという。

捕らえられた松陰先生は江戸伝馬町の牢屋敷に投獄。。

その後、萩の野山獄に送られました。

翌年、釈放されましたが、父・杉百合之助の預けとなり、実家の杉家で幽閉生活を送ることになりました。

こちらは2度目の幽囚室です。

1度目の幽囚室より、ちょっとランクアップしたお部屋になっていました。

三余読書 七生滅賊の掛け軸があったりします。

って、何で2度も幽閉されちゃったの!?

1858年、黒船の脅威にビビった幕府は、朝廷の許可を得ず、無許可で日米修好通商条約に調印しました。

以後、松陰先生は過激な言動で幕府を批判したり、幕府を批判する意見書を藩に提出するなど、次第に言動がエスカレートしていきました。

そのため、松陰先生は再び野山獄に投獄され、2度目の幽閉生活を送ることになりました。

その後、徳川幕府の大老・井伊直弼が安政の大獄で尊王攘夷派を厳しく弾圧。

疑いをかけられた松陰先生も安政の大獄の対象となり、江戸へ送られることになりました。

江戸へ送られた松陰先生は、幕府から取調べを受けますが、自分の意見が正しいと信じ、堂々と幕府への批判を述べました。

しかし1859年11月21日。

江戸伝馬町の牢屋敷で処刑されました。

享年30歳。

吉田松陰歴史館と宝物殿 至誠館

●吉田松陰歴史館

さらに境内には、約70体の蝋人形で松陰先生の生涯を再現した吉田松陰歴史館がありました。

蝋人形がリアルすぎてちょっと怖い資料館になっています!

●吉田松陰歴史館 入館料

・大人 500円

・中高生 250円

・小学生 100円

・大人 500円

・中高生 250円

・小学生 100円

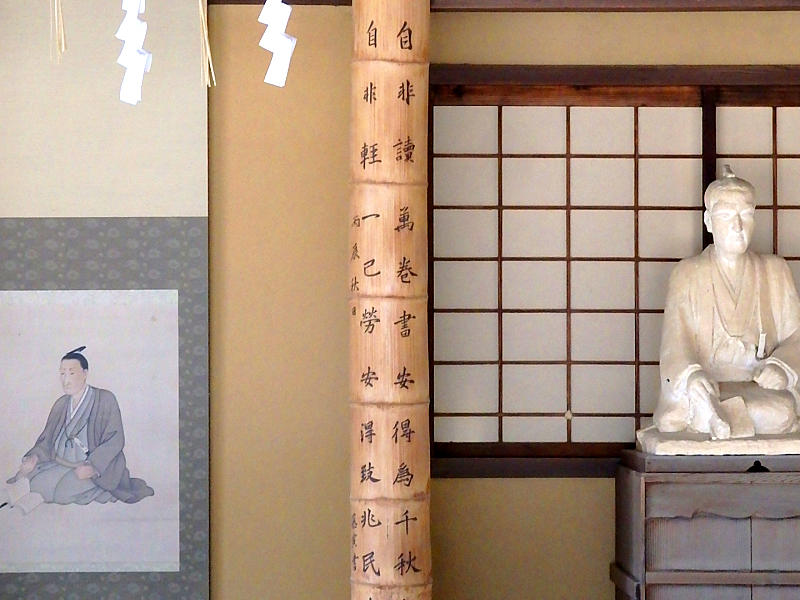

●宝物殿 至誠館

さらに松陰先生の遺品や遺墨を展示する宝物殿 至誠館がありました。

処刑の2日前に書いた塾生・門下生への遺書・留魂録にグッときたひと時。

ちなみに無料ゾーンにはミュージアムショップが併設されており、書籍やオリジナルグッズなどが販売されていました。

●宝物殿 至誠館の拝観料

・大人 500円

・中高生 250円

・小学生 100円

・大人 500円

・中高生 250円

・小学生 100円

その他の見どころ

●花月楼(茶室)

●花月楼(茶室)

・1776年建立

・1959年移築

・瓦葺 木造平屋建

・山口県指定有形文化財

もともとこの茶室は長州藩7代藩主・毛利重就さんの別邸(防府市)にあったんだって。

毛利重就さんの死後、重就さんから寵愛を受けていた竹田休和さんが屋敷内に移築。

その後、1888年に品川弥二郎さんが自宅に移建保存し、1959年に現在地へ移築したんだって。

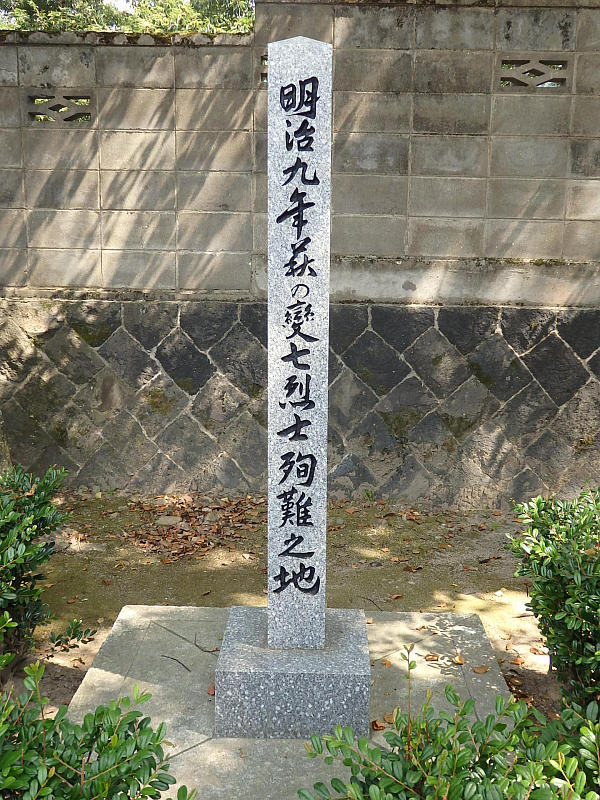

●学びの道

学びの道には松陰先生の言葉が記された句碑25基がありました。

●明治維新胎動之地の碑

●明治維新胎動之地の碑

・1968年建立

この石碑は1968年に明治維新100年を記念して建立されたもののようです。

文字は第61.62.63代内閣総理大臣・佐藤栄作さんの筆なんだって。

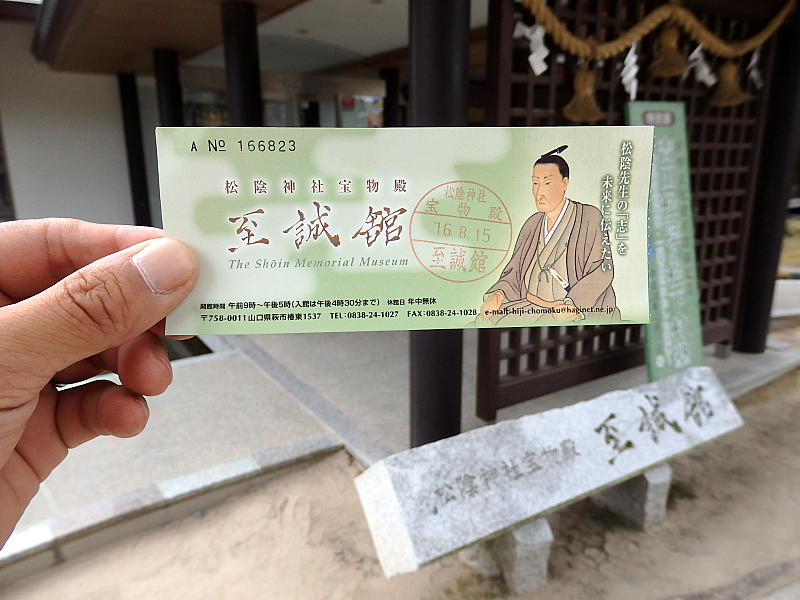

●萩の變七烈士殉難之地の碑

この石碑は、松下村塾出身で前参議・前原一誠らによる萩の乱で殉難した志士たちの遺徳を顕彰するための碑のようです。

もともとは、萩市恵美須町の刑場跡に建てられていたそうです。

●親思ふの碑

●親思ふの碑

・1962年建立

親思ふこころにまさる親こころ

けふの音づれ何ときくらん

(自分が親を思う気持ちよりも勝っている親の子を思う気持ち。今日の自分の知らせを親はどう受け止めているだろうか・・・。)

こちらは松陰神社の御神体・父叔兄宛書簡(永訣の書)に記されている和歌です。

ちなみに松陰先生は、数々の名言を残しています。

その中からグッときた名言を少しだけ紹介しておきます。

●吉田松陰の名言

①至誠にして動かざるものは

未だこれあらざるなり

(誠の心で接すれば人は必ず心動かされる)

②かくすれば

かくなるものと知りながら

やむにやまれぬ大和魂

(こういう行動をすれば、こうなる事はわかっている。それでも日本男児としてやらずにはいられなかったのだ)

③宜しく先ず一事より

一日より始むべし

(まず1つのことから、思いついた日から始めるべきである)

④夢なき者に理想なし

理想なき者に計画なし

計画なき者に実行なし

実行なき者に成功なし

故に、夢なき者に成功なし

①至誠にして動かざるものは

未だこれあらざるなり

(誠の心で接すれば人は必ず心動かされる)

②かくすれば

かくなるものと知りながら

やむにやまれぬ大和魂

(こういう行動をすれば、こうなる事はわかっている。それでも日本男児としてやらずにはいられなかったのだ)

③宜しく先ず一事より

一日より始むべし

(まず1つのことから、思いついた日から始めるべきである)

④夢なき者に理想なし

理想なき者に計画なし

計画なき者に実行なし

実行なき者に成功なし

故に、夢なき者に成功なし

●傘みくじ

あと、松陰神社では傘みくじが人気です。

傘が開くと運が開くといわれるおみくじです。

●傘みくじの運勢

・快晴 → 大吉

・晴 → 中吉

・曇 → 吉

・雨 → 小吉

・大雨 → 末吉

どうやら凶はないみたいですね。

●傘みくじ

・初穂料 300円

・色 黄・紫・橙・青・桜

・初穂料 300円

・色 黄・紫・橙・青・桜

吉田松陰とは?

●吉田松陰の年表

滅茶苦茶に情熱があふれたイカれた天才。

この人が奏でるロックを聴いてみたい・・・。

そんなこんなで、参拝終了。

いやはや、幕末浪漫あふれる素敵な神社でした。

| 1830年 | 長州藩・萩城下松本村(現・山口県萩市)で、長州藩士・杉百合之助の次男として誕生。 幼名は杉寅次郎。 |

|---|---|

| 1834年 | 山鹿流兵学師範である叔父・吉田大助の養子となり兵学を修める。 |

| 1835年 | 叔父・吉田大助の死去に伴い、吉田家の当主となる。 |

| 1839年 | 9歳にして長州藩の藩校・明倫館の兵学師範に就任。 |

| 1841年 | 長州藩主・毛利慶親に御前講義を行う。 |

| 1842年 | 叔父・玉木文之進が松下村塾を開き、吉田松陰も入塾する。 |

| 1850年 | 西洋兵学を学ぶために九州遊学をする。 |

| 1851年 | 肥後藩の宮部鼎蔵とともに東北遊学をする。 出発日の約束を守るため、長州藩から通行手形が発行されるのを持たずに脱藩する。 |

| 1852年 | 脱藩の罪で藩士の身分を取り上げられる。 |

| 1853年 | 長州藩主・毛利敬親の温情により10年間の諸国遊学の許可が出る。 江戸へ旅立つ。 |

| 1854年 | ペリーの黒船が伊豆国下田に来航。 長州藩の金子重之助とともに密航を試みるも失敗し自首。 江戸伝馬町の牢屋敷に投獄された後、長州藩の野山獄に投獄される。 |

| 1855年 | 長州藩主・毛利敬親の温情により野山獄の出獄を許され、実家の杉家に幽閉処分となる。 |

| 1857年 | 叔父・玉木文之進の松下村塾を引き継ぎ、主宰者として実家で授業を始める。 松下村塾に久坂玄瑞・高杉晋作が入塾。 妹の文を愛弟子の久坂玄瑞に嫁がせる。 |

| 1858年 | 松下村塾に伊藤博文が入塾。 門下生の増加により塾舎を増築。 度々、長州藩に藩政改革を提言。 若手藩士と塾生の遊学が許される。 松下村塾が長州藩公認となる。 日米修好通商条約が締結。 幕府が朝廷に無許可で日米修好通商条約を締結したことを知って激怒。 間部要撃策を提言する。 松下村塾に山縣有朋が入塾(最後の門下生) 江戸幕府の大老・井伊直弼の意を受けた老中・間部詮勝が安政の大獄を断行。 反幕府運動を策動し朝廷に愚論・続愚論を献上。 松下村塾が廃止になる。 倒幕を唱えたため危険人物と見なされ、再び野山獄に投獄される。 獄中で反幕府運動を画策。 高杉晋作・久坂玄瑞にいさめられてキレる。 |

| 1859年 | 安政の大獄に連座し、江戸へ護送される。 江戸伝馬町の牢屋敷に投獄。 江戸幕府の老中・間部詮勝襲撃計画を自白したことにより処刑される(享年30歳) その後、木戸孝允・伊藤博文らが小塚原に遺体を埋葬。 |

| 1863年 | 高杉晋作・伊藤博文らが吉田松陰の遺骸を掘り出し東京世田谷に改葬。 |

| 1882年 | 東京世田谷の吉田松陰墓所に松陰神社を創建。 |

| 1890年 | 松陰の実家・杉家の邸内に土蔵造りの祠を建立し、松陰が愛用していた赤間硯と書簡を御神体として祀る。 |

| 1907年 | 松下村塾・杉家の近くに萩 松陰神社を創建。 |

滅茶苦茶に情熱があふれたイカれた天才。

この人が奏でるロックを聴いてみたい・・・。

そんなこんなで、参拝終了。

いやはや、幕末浪漫あふれる素敵な神社でした。

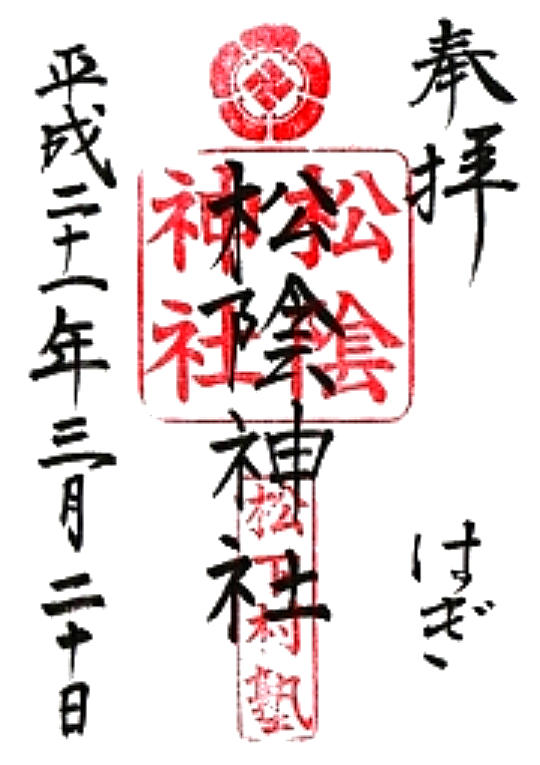

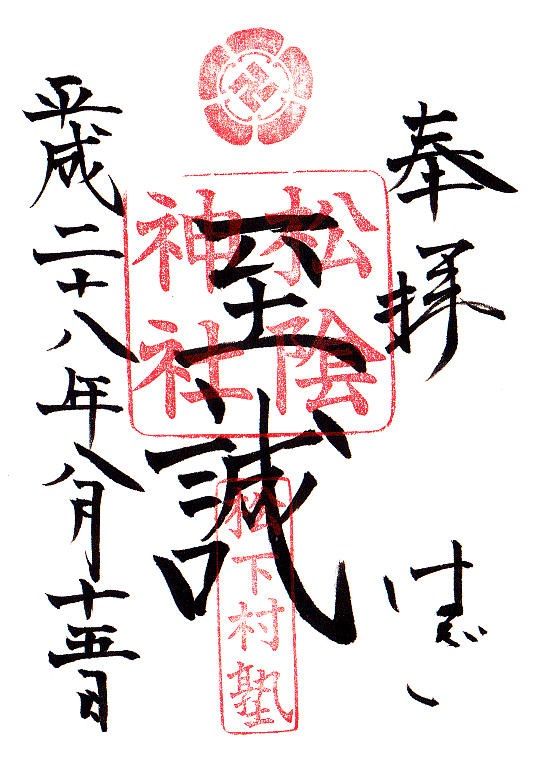

御朱印情報

●御朱印の種類

・松陰神社の御朱印

・至誠の御朱印

※現在、授与されているのは至誠の御朱印のみです。

●御朱印の受付場所

・授与所

●御朱印の受付時間

・9:00~17:00

●御朱印の料金

・300円

●期間限定・特別御朱印

・松下村塾開塾180年記念

国史跡指定100年記念の御朱印(500円)

※限定20000枚

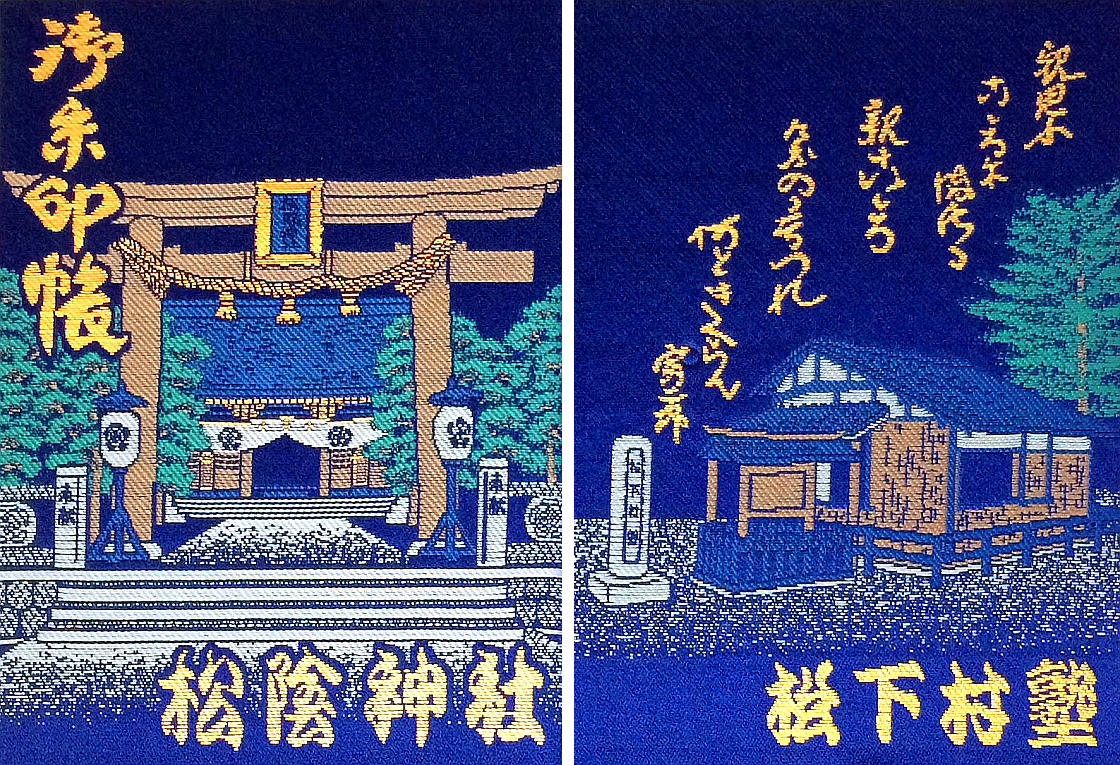

●オリジナル御朱印帳

●サイズ

・16cm × 11cm

●初穂料

・1000円

その他、木製の御朱印帳もあります。

・2009年3月20日 参拝

・2016年8月15日 再訪

・2022年6月 更新

・松陰神社の御朱印

・至誠の御朱印

※現在、授与されているのは至誠の御朱印のみです。

●御朱印の受付場所

・授与所

●御朱印の受付時間

・9:00~17:00

●御朱印の料金

・300円

●期間限定・特別御朱印

・松下村塾開塾180年記念

国史跡指定100年記念の御朱印(500円)

※限定20000枚

●オリジナル御朱印帳

●サイズ

・16cm × 11cm

●初穂料

・1000円

その他、木製の御朱印帳もあります。

●木製の御朱印帳

・サイズ 16cm × 11cm

・初穂料 1000円

・サイズ 16cm × 11cm

・初穂料 1000円

・2009年3月20日 参拝

・2016年8月15日 再訪

・2022年6月 更新

萩の世界遺産巡り|情熱と試行錯誤の産業革命|(山口県萩市)

萩の世界遺産とは?ヤバいです。首のヘルニアがヤバいのです。ずっと右手がシビレてるのですよ。握力はなんと驚愕の20!調べてみると、女子以下。小学6年生(男子)並みの握力だという。ということで、お医...

桜山神社(櫻山招魂社)の御朱印|日本初の招魂場|靖国神社の原型となった神社|(山口県下関市)

所在地山口県下関市上新地町2-6祭 神幕末・明治維新で殉じた志士達391柱由 緒1864年、高杉晋作の発議により攘夷戦争で戦死した志士を祀る招魂場を創建。当初は奇兵隊の戦死者を祀るものとしてつくられました...

参拝情報とアクセス

●開門時間

・境内自由

●境内の拝観料

・無料

●宝物殿 至誠館の拝観料

・大人 500円

・中高生 250円

・小学生 100円

●吉田松陰歴史館 入館料

・大人 500円

・中高生 250円

・小学生 100円

●最寄りの駅

・JR東萩駅から徒歩20分

●最寄りのバス停

・防長交通 萩循環まぁーるバス(東回り)

松陰神社前 バス停から徒歩5分

※萩循環まぁーるバスの詳細はこちら。

●最寄りのIC

・中国自動車道

美祢東JCTから小郡萩道路(無料)へ

終点・絵堂ICから車で25分

●駐車場

・松陰神社の境内と神社前の交通公園に無料駐車場があります。

・境内自由

●境内の拝観料

・無料

●宝物殿 至誠館の拝観料

・大人 500円

・中高生 250円

・小学生 100円

●吉田松陰歴史館 入館料

・大人 500円

・中高生 250円

・小学生 100円

●最寄りの駅

・JR東萩駅から徒歩20分

●最寄りのバス停

・防長交通 萩循環まぁーるバス(東回り)

松陰神社前 バス停から徒歩5分

※萩循環まぁーるバスの詳細はこちら。

●最寄りのIC

・中国自動車道

美祢東JCTから小郡萩道路(無料)へ

終点・絵堂ICから車で25分

●駐車場

・松陰神社の境内と神社前の交通公園に無料駐車場があります。