| 所在地 | 香川県観音寺市八幡町1丁目2番7号 |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗大覚寺派 |

| 札 所 | 四国八十八ヶ所 第68番 |

| 前後札所 | ・前 → 第67番札所・大興寺 ・後 → 第69番札所・観音寺 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 真 言 | おん あみりた ていぜい からうん |

| 由 緒 | 703年、法相宗の僧・日証上人が琴弾山で修行をしていた際、琴を弾く老人が乗る舟を発見したという。その老人は八幡大明神であることを知った日証上人は、その琴と舟を琴弾山の山頂に祀り琴弾八幡宮と名付けたそうです。722年、行基が訪れた後、807年に空海(弘法大師)が訪れ、七堂伽藍を建立。明治時代初期まで琴弾八幡宮の別当寺として存続しますが、神仏分離令により本尊を観音寺の西金堂へ移転。その後、西金堂が神恵院の本堂となり、四国八十八ヶ所の第68番札所になったそうです。 |

| HP | 神恵院 観音寺 |

神恵院とは?

四国八十八ヶ所の第68番札所であります神恵院に到着。

第67番札所・大興寺から9.6km。

徒歩2時間。

車で20分のところに位置しています。

神恵院と書いてじんねいんと読みます。

●神恵院とは?

703年、法相宗の日証上人が琴弾山で修行をしていた際、琴を弾く老人が乗る舟を発見したという。

その老人が八幡大明神であることを知った日証上人は、その琴と舟を山頂に祀り琴弾八幡宮と名付けたそうです。

その際、神宮寺として宝光院(現・第69番札所・観音寺)を建立。

その後、722年に行基が訪れた後、807年に唐から帰国した弘法大師が参籠。

その際、弘法大師は八幡大菩薩を感得し、本地仏である阿弥陀如来を描いて安置。

さらに薬師如来・十二神将・聖観世音菩薩・四天王などを刻んで七堂伽藍を建立したそうです。

そして山号を七宝山。

寺号を観音寺と改称し、琴弾八幡宮と観音寺は神仏習合の形態をとるようになったそうです。

その後、弘法大師はしばらくの間この地に留まって第7代住職を努め、真言密教の道場として隆盛を極めたといわれています。

そして、四国八十八ヶ所の第68番札所を琴弾八幡宮。

第69番札所を観音寺に定めたそうです。

ちなみにかつての納経には

第68番 → 琴弾八幡宮 別當神恵院

第69番 → 聖観音 右同所 別當観音寺

と書かれていたそうです。

しかし、明治時代の神仏分離令により、琴弾八幡宮に安置されていた本地仏・阿弥陀如来は観音寺境内の西金堂に移されることになったという。

そして、観音寺境内の西金堂が神恵院の本堂となり、四国八十八ヶ所の第68番札所になったそうです。

そのため、同一境内に2つの札所が存在するという珍しい形態となりました。

2002年、境内の別の場所に神恵院の本堂を建立。

そして、もとの本堂は薬師堂となり、現在に至るそうです。

703年、法相宗の日証上人が琴弾山で修行をしていた際、琴を弾く老人が乗る舟を発見したという。

その老人が八幡大明神であることを知った日証上人は、その琴と舟を山頂に祀り琴弾八幡宮と名付けたそうです。

その際、神宮寺として宝光院(現・第69番札所・観音寺)を建立。

その後、722年に行基が訪れた後、807年に唐から帰国した弘法大師が参籠。

その際、弘法大師は八幡大菩薩を感得し、本地仏である阿弥陀如来を描いて安置。

さらに薬師如来・十二神将・聖観世音菩薩・四天王などを刻んで七堂伽藍を建立したそうです。

そして山号を七宝山。

寺号を観音寺と改称し、琴弾八幡宮と観音寺は神仏習合の形態をとるようになったそうです。

その後、弘法大師はしばらくの間この地に留まって第7代住職を努め、真言密教の道場として隆盛を極めたといわれています。

そして、四国八十八ヶ所の第68番札所を琴弾八幡宮。

第69番札所を観音寺に定めたそうです。

ちなみにかつての納経には

第68番 → 琴弾八幡宮 別當神恵院

第69番 → 聖観音 右同所 別當観音寺

と書かれていたそうです。

しかし、明治時代の神仏分離令により、琴弾八幡宮に安置されていた本地仏・阿弥陀如来は観音寺境内の西金堂に移されることになったという。

そして、観音寺境内の西金堂が神恵院の本堂となり、四国八十八ヶ所の第68番札所になったそうです。

そのため、同一境内に2つの札所が存在するという珍しい形態となりました。

2002年、境内の別の場所に神恵院の本堂を建立。

そして、もとの本堂は薬師堂となり、現在に至るそうです。

このように神恵院は、琴弾八幡宮と観音寺の歴史が複雑に混在しているため、非常にややこしい由緒となっております。

そんなこんなで、参拝開始。

山門(仁王門)

●山門(仁王門)

●山門(仁王門)

・建立年不明

・瓦葺 切妻造

・三間一戸 八脚門

まず最初に登場するのは山門。

門の両サイドに仁王さんが安置されているので、こちらの門は仁王門となります。

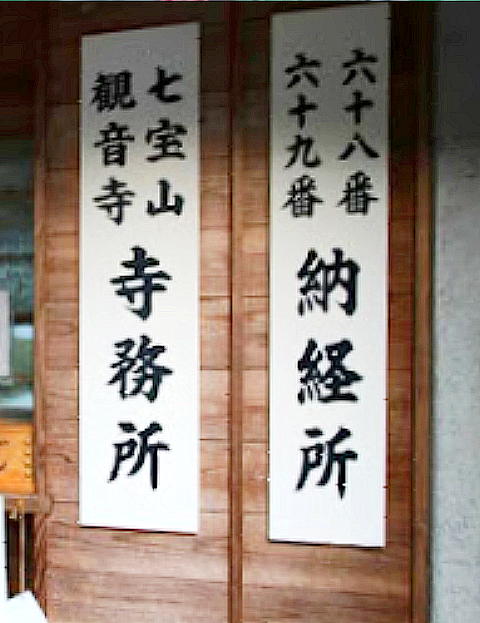

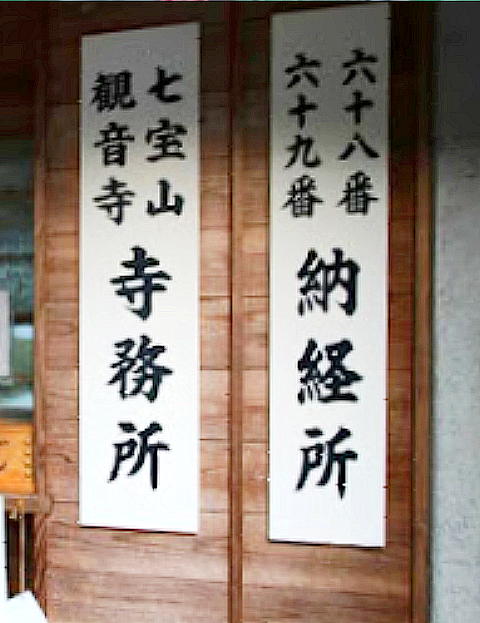

そんなことより、仁王門には神恵院と観音寺の札がっ!

なんと、同一境内に第68番・神恵院と第69番・観音寺の札所があるという!

そんなこんなで、1つの場所で2つの札所をクリアできるという、四国霊場唯一の1山2札所となっております!

先日参拝した第67番・大興寺では同一境内に2つの宗派の大師堂がありましたが、このお寺は同一境内に2つの札所。

そんなこんなで、連続イレギュラーに心をトキメかせつつ、四国霊場の引き出しの多さに感動したひと時でした。

ちなみに1つの納経所で2札所の納経が頂けます。

ということで、お遍路さんにとって四国霊場一のボーナスステージとなっております。

このお寺の正式名称は七宝山 神恵院。

なんと観音寺の山号も七宝山!

山号も2寺共通なのですね!

ちなみに、四国八十八ヶ所の中で寺号に院がつくのはこの神恵院が唯一となります。

これまたイレギュラーですねぇ〜。

●四国霊場の寺号(内訳)

・◯◯寺 → 86寺

・◯◯坊 → 1坊(第55番・南光坊)

・◯◯院 → 1院(第68番・神恵院)

そんなこんなで、仁王さんにご挨拶。

仁王門は神恵院と観音寺共通の門ですので、この仁王さんも2寺共通の仁王さんとなります。

ということで、2寺分のご挨拶を。

それにしても、大きな花乳首が印象的な仁王さんでした。

あと、キラキラしたメルヘンチックな瞳も印象深かったです。

●山門(仁王門)

・建立年不明

・瓦葺 切妻造

・三間一戸 八脚門

まず最初に登場するのは山門。

門の両サイドに仁王さんが安置されているので、こちらの門は仁王門となります。

そんなことより、仁王門には神恵院と観音寺の札がっ!

なんと、同一境内に第68番・神恵院と第69番・観音寺の札所があるという!

そんなこんなで、1つの場所で2つの札所をクリアできるという、四国霊場唯一の1山2札所となっております!

先日参拝した第67番・大興寺では同一境内に2つの宗派の大師堂がありましたが、このお寺は同一境内に2つの札所。

そんなこんなで、連続イレギュラーに心をトキメかせつつ、四国霊場の引き出しの多さに感動したひと時でした。

ちなみに1つの納経所で2札所の納経が頂けます。

ということで、お遍路さんにとって四国霊場一のボーナスステージとなっております。

このお寺の正式名称は七宝山 神恵院。

なんと観音寺の山号も七宝山!

山号も2寺共通なのですね!

ちなみに、四国八十八ヶ所の中で寺号に院がつくのはこの神恵院が唯一となります。

これまたイレギュラーですねぇ〜。

●四国霊場の寺号(内訳)

・◯◯寺 → 86寺

・◯◯坊 → 1坊(第55番・南光坊)

・◯◯院 → 1院(第68番・神恵院)

そんなこんなで、仁王さんにご挨拶。

仁王門は神恵院と観音寺共通の門ですので、この仁王さんも2寺共通の仁王さんとなります。

ということで、2寺分のご挨拶を。

それにしても、大きな花乳首が印象的な仁王さんでした。

あと、キラキラしたメルヘンチックな瞳も印象深かったです。

手水鉢と鐘楼

●手水鉢

●手水鉢

・1775年奉納

続いて、手水鉢でお清め。

この手水鉢も2寺共通となります。

●鐘楼

●鐘楼

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

続いて、鐘楼で鐘をひと撞き。

御本尊さまとお大師さまにご挨拶。

ちなみに、鐘楼も2寺共通です。

それにしても凄まじい彫刻でした!

隙間なくビッシリと彫られています。

そんなこんなで、雨宿りがてら彫刻鑑賞をしてきました。

見上げると、天井には雲の彫刻。

今日の天気を彫刻にするとまさにこんな感じ!

●手水鉢

・1775年奉納

続いて、手水鉢でお清め。

この手水鉢も2寺共通となります。

●鐘楼

●鐘楼

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

続いて、鐘楼で鐘をひと撞き。

御本尊さまとお大師さまにご挨拶。

ちなみに、鐘楼も2寺共通です。

それにしても凄まじい彫刻でした!

隙間なくビッシリと彫られています。

そんなこんなで、雨宿りがてら彫刻鑑賞をしてきました。

見上げると、天井には雲の彫刻。

今日の天気を彫刻にするとまさにこんな感じ!

本堂

●本堂

●本堂

・2002年建立

・鉄筋コンクリート造

●本尊

・阿弥陀如来

●真言

・おん あみりた ていぜい からうん

続いて、本堂を参拝。

って、なんだこりゃ!

まさかのコンクリの打ちっぱなし!

一瞬、安藤忠雄さんかと思ってしまいましたよ!

当然、本堂がコンクリの打ちっぱなしなのは四国霊場唯一となります。

1山2札所しかり、寺号が院しかり、コンクリの打ちっぱなししかり、このお寺には四国霊場唯一が3つもあるという!

それにしても、お洒落すぎます。

直島の地中美術館を思い出しますねぇ。

雨宿りもできるし!

なんだろう、ボサノバを聞きながらティーブレイクしたくなる建物でしたよ。

ちなみに、もともとは観音寺境内の高台にある薬師堂が本堂だったみたいです。

その後、山崩れによる伽藍改修の際、現在の場所にお洒落な本堂を再建したんだって。

いやはや、攻めた造りですねぇ〜。

そんなこんなで、中央入口の階段を上ると

今度は白木造の本堂が登場!

どうやらこちらに御本尊さまがおられる模様。

●本尊 絹本著色琴弾八幡本地仏像

・鎌倉時代作

・国指定重要文化財

御本尊さまは琴弾八幡宮の本地仏である阿弥陀如来さん。

秘仏のため拝顔することはできませんでしたが、なんと御本尊さまは仏像ではなく絹本だという。

ちなみに絹本とは、絹に描かれたものです。

そして著色とは色付けされているという意味です。

簡単に言えば、御本尊さまは掛軸ということです。

ということで、御本尊の絹本著色琴弾八幡本地仏像とは、絹に琴弾八幡宮の本地仏である阿弥陀如来をカラーで描いたものということになります。

ちなみに、神恵院は四国霊場で唯一掛軸を本尊としているお寺なんだって!

ということで、1山2札所・寺号が院・コンクリの打ちっぱなしに続き4つ目の四国霊場唯一です!

●交通厄除地蔵

その他、本堂には交通厄除地蔵さんがおられました。

ということで、旅の安全を祈ってきました。

お地蔵さん・・・雨が止んで欲しいです!

●本堂

・2002年建立

・鉄筋コンクリート造

●本尊

・阿弥陀如来

●真言

・おん あみりた ていぜい からうん

続いて、本堂を参拝。

って、なんだこりゃ!

まさかのコンクリの打ちっぱなし!

一瞬、安藤忠雄さんかと思ってしまいましたよ!

当然、本堂がコンクリの打ちっぱなしなのは四国霊場唯一となります。

1山2札所しかり、寺号が院しかり、コンクリの打ちっぱなししかり、このお寺には四国霊場唯一が3つもあるという!

それにしても、お洒落すぎます。

直島の地中美術館を思い出しますねぇ。

雨宿りもできるし!

なんだろう、ボサノバを聞きながらティーブレイクしたくなる建物でしたよ。

ちなみに、もともとは観音寺境内の高台にある薬師堂が本堂だったみたいです。

その後、山崩れによる伽藍改修の際、現在の場所にお洒落な本堂を再建したんだって。

いやはや、攻めた造りですねぇ〜。

そんなこんなで、中央入口の階段を上ると

今度は白木造の本堂が登場!

どうやらこちらに御本尊さまがおられる模様。

●本尊 絹本著色琴弾八幡本地仏像

・鎌倉時代作

・国指定重要文化財

御本尊さまは琴弾八幡宮の本地仏である阿弥陀如来さん。

秘仏のため拝顔することはできませんでしたが、なんと御本尊さまは仏像ではなく絹本だという。

ちなみに絹本とは、絹に描かれたものです。

そして著色とは色付けされているという意味です。

簡単に言えば、御本尊さまは掛軸ということです。

ということで、御本尊の絹本著色琴弾八幡本地仏像とは、絹に琴弾八幡宮の本地仏である阿弥陀如来をカラーで描いたものということになります。

ちなみに、神恵院は四国霊場で唯一掛軸を本尊としているお寺なんだって!

ということで、1山2札所・寺号が院・コンクリの打ちっぱなしに続き4つ目の四国霊場唯一です!

●交通厄除地蔵

その他、本堂には交通厄除地蔵さんがおられました。

ということで、旅の安全を祈ってきました。

お地蔵さん・・・雨が止んで欲しいです!

大師堂と観音寺庭園・巍巍園

●大師堂

●大師堂

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

・本尊 弘法大師

続いて、大師堂を参拝。

このお堂は右半分が大師堂で、左半分は十王堂と太子堂になっています。

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

ちなみに、第68番・神恵院の大師堂は本堂入口の左側となります。

本堂入口の右側にあるのは第69番・観音寺の大師堂なのでお間違いなく!

少々ややこしいですが、1山2札所ならではの面白い風景ですねぇ。

●巍巍園

●巍巍園

・室町時代築庭

・昭和時代後期修復

・回遊式庭園

・道尊大政大僧正作庭

本堂の近くには巍巍園という素敵なお庭がありました。

どうやらこのお庭は、室町時代に住職を務めた足利尊氏の子・道尊大政大僧正さんが作庭したもののようです。

雨のお庭もなかなかオツですねぇ。

ちなみに巍巍園と書いてぎぎえんと読むそうです。

●大師堂

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

・本尊 弘法大師

続いて、大師堂を参拝。

このお堂は右半分が大師堂で、左半分は十王堂と太子堂になっています。

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

ちなみに、第68番・神恵院の大師堂は本堂入口の左側となります。

本堂入口の右側にあるのは第69番・観音寺の大師堂なのでお間違いなく!

少々ややこしいですが、1山2札所ならではの面白い風景ですねぇ。

●巍巍園

●巍巍園

・室町時代築庭

・昭和時代後期修復

・回遊式庭園

・道尊大政大僧正作庭

本堂の近くには巍巍園という素敵なお庭がありました。

どうやらこのお庭は、室町時代に住職を務めた足利尊氏の子・道尊大政大僧正さんが作庭したもののようです。

雨のお庭もなかなかオツですねぇ。

ちなみに巍巍園と書いてぎぎえんと読むそうです。

奥の院 琴弾八幡宮

●奥の院 琴弾八幡宮

神恵院は標高70mの琴弾山の中腹にあるお寺さんです。

その琴弾山の頂上には琴弾八幡宮が鎮座しています。

かつて神恵院は琴弾八幡宮の別当寺でしたが、明治時代の神仏分離令により独立。

それまで琴弾八幡宮が第68番札所でしたが、神仏分離後に神恵院が第68番札所になりました。

そして現在、琴弾八幡宮は神恵院の奥の院になっております。

琴弾八幡宮からは巨大な銭形砂絵が見れますので、お時間がある方は是非!

そんなこんなで、参拝終了。

第69番・観音寺へ続く。

神恵院は標高70mの琴弾山の中腹にあるお寺さんです。

その琴弾山の頂上には琴弾八幡宮が鎮座しています。

かつて神恵院は琴弾八幡宮の別当寺でしたが、明治時代の神仏分離令により独立。

それまで琴弾八幡宮が第68番札所でしたが、神仏分離後に神恵院が第68番札所になりました。

そして現在、琴弾八幡宮は神恵院の奥の院になっております。

琴弾八幡宮からは巨大な銭形砂絵が見れますので、お時間がある方は是非!

●琴弾八幡宮と銭形砂絵の参拝記はこちら。

琴弾八幡宮の御朱印~源氏ゆかりの神社・銭形砂絵・源義経の奉納鳥居~(香川県観音寺市)

所在地香川県観音寺市八幡町1丁目1祭 神・応神天皇・神功皇后・玉依姫命札 所・新四国曼荼羅霊場 第23番・さぬき十五社 第14番由 緒703年、日証上人が琴弾山で修行をしていると、彼方の空が...

そんなこんなで、参拝終了。

第69番・観音寺へ続く。

次の札所

観音寺の御朱印|四国霊場 第69番|四国霊場唯一の1山2札所!四国霊場最古の落書きがある国重文の本堂|四国八十八ヶ所 車遍路の旅(香川県観音寺市)

所在地香川県観音寺市八幡町1丁目2−7宗 派真言宗大覚寺派札 所四国八十八ヶ所 第69番前後札所・前 → 第68番札所・神恵院・後 → 第70番札所・本山寺本 尊聖観音菩薩真 ...

御朱印情報

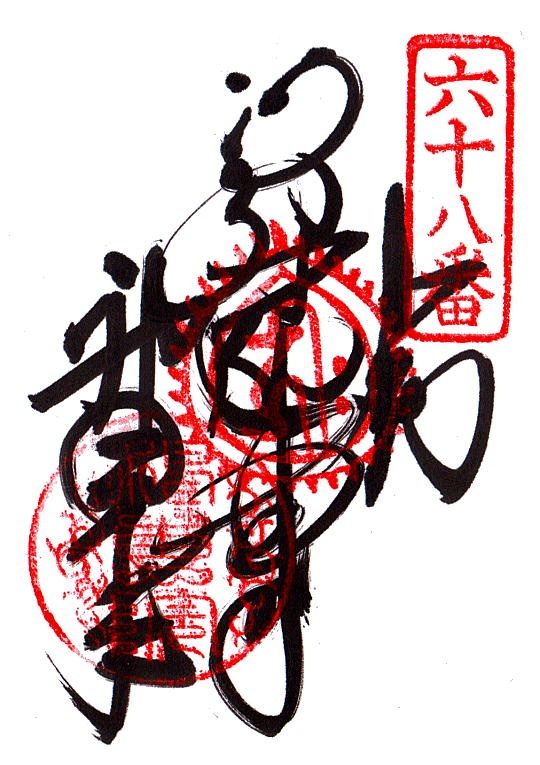

●御朱印の種類

・四国八十八ヶ所の御朱印

●御朱印の受付場所

・納経所

●御朱印の受付時間

・7:00~17:00

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2011年5月29日 参拝

・2024年3月 最終更新

・四国八十八ヶ所の御朱印

●御朱印の受付場所

・納経所

●御朱印の受付時間

・7:00~17:00

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2011年5月29日 参拝

・2024年3月 最終更新

観音寺の御朱印|四国霊場 第69番|四国霊場唯一の1山2札所!四国霊場最古の落書きがある国重文の本堂|四国八十八ヶ所 車遍路の旅(香川県観音寺市)

所在地香川県観音寺市八幡町1丁目2−7宗 派真言宗大覚寺派札 所四国八十八ヶ所 第69番前後札所・前 → 第68番札所・神恵院・後 → 第70番札所・本山寺本 尊聖観音菩薩真 ...

参拝情報とアクセス

●拝観料

・無料

●宿坊

・なし

●前後札所

・第67番札所・大興寺へ9.6km

徒歩2時間

車で20分

・第69番札所・観音寺へ0km

徒歩0分

車で0分

●最寄りの駅

・JR観音寺駅から徒歩30分

・JR観音寺駅から車で10分

●最寄りのバス停

・観音寺市のりあいバス

琴弾公園(森内科)バス停から徒歩15分

●最寄りのIC

・高松自動車道

大野原ICから車で10分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(20台)

・無料

●宿坊

・なし

●前後札所

・第67番札所・大興寺へ9.6km

徒歩2時間

車で20分

・第69番札所・観音寺へ0km

徒歩0分

車で0分

●最寄りの駅

・JR観音寺駅から徒歩30分

・JR観音寺駅から車で10分

●最寄りのバス停

・観音寺市のりあいバス

琴弾公園(森内科)バス停から徒歩15分

●最寄りのIC

・高松自動車道

大野原ICから車で10分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(20台)