| 所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町2−4 |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗九州教団 |

| 寺 格 | 別格本山 |

| 札 所 | ・九州八十八ヶ所百八霊場 第1番 ・九州三十六不動霊場 第36番 ・九州二十四地蔵尊霊場 第22番 |

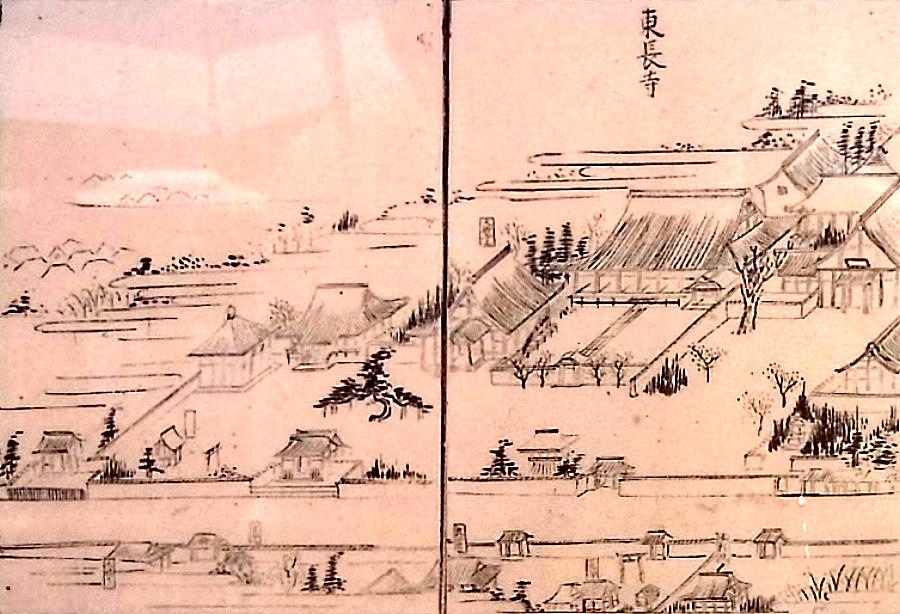

| 由 緒 | 806年、唐から帰国した空海が、密教東漸を祈願してお堂を建立したのが始まりといいます。これが空海が日本で最初に創建したお寺といわれています。その後、大伽藍を誇る大寺院に発展しますが、元寇の役をはじめ度重なる戦火で焼失し、一堂を残すのみとなったそうです。江戸時代、福岡藩2代藩主・黒田忠之の帰依を受け、諸堂の再建や寺領の寄進などを受け、黒田家の菩提寺となったそうです。 |

山門(二天門)

●東長寺

JR博多駅から徒歩10分。

博多の街中にあります東長寺に到着。

このお寺はなんと!

空海が創建した最初のお寺という!

ということで、日本の密教はここから始まったということです!

空海はここで、密教が東に長く伝わるようにと祈願したそうです。

それが東長寺という寺号の由来なんだって。

~画像は説明板より~

804年、空海は遣唐使として唐に渡り、長安・青龍寺の恵果和尚から真言密教を学び、真言宗第八祖として遍照金剛の阿闍梨位を授かりました。

806年、日本に帰国。

博多に上陸後、唐から持ち帰った経典や仏像などを納めるために1軒の船宿を買い取ったそうです。

それをお寺にしたのが東長寺の始まりといいます。

空海は約4年間をこの地で過ごし、その後、上洛したといわれています。

現在は街中にあるお寺ですが、当時は海の近くにあったそうですよ。

●山門(二天門)

●山門(二天門)

・建立年不明

・本瓦葺 切妻造 八脚門

そんなこんなで、参拝開始。

まず最初に登場するのは山門。

門の両サイドには増長天さんと多聞天さんが安置されていました。

ということで、こちらの門は二天門となります。

●二天像

・増長天像(左)

・多聞天像(右)

・2006年 作

・像高 約240cm

・西田法雲 作

どうやらこの二天像は、東長寺1200年を記念して大仏師・西田法雲さんが彫刻したものらしいです。

目が悪いので一瞬、中指を立ててるのかと思いましたよ!

JR博多駅から徒歩10分。

博多の街中にあります東長寺に到着。

このお寺はなんと!

空海が創建した最初のお寺という!

ということで、日本の密教はここから始まったということです!

空海はここで、密教が東に長く伝わるようにと祈願したそうです。

それが東長寺という寺号の由来なんだって。

~画像は説明板より~

804年、空海は遣唐使として唐に渡り、長安・青龍寺の恵果和尚から真言密教を学び、真言宗第八祖として遍照金剛の阿闍梨位を授かりました。

806年、日本に帰国。

博多に上陸後、唐から持ち帰った経典や仏像などを納めるために1軒の船宿を買い取ったそうです。

それをお寺にしたのが東長寺の始まりといいます。

空海は約4年間をこの地で過ごし、その後、上洛したといわれています。

現在は街中にあるお寺ですが、当時は海の近くにあったそうですよ。

●山門(二天門)

●山門(二天門)

・建立年不明

・本瓦葺 切妻造 八脚門

そんなこんなで、参拝開始。

まず最初に登場するのは山門。

門の両サイドには増長天さんと多聞天さんが安置されていました。

ということで、こちらの門は二天門となります。

●二天像

・増長天像(左)

・多聞天像(右)

・2006年 作

・像高 約240cm

・西田法雲 作

どうやらこの二天像は、東長寺1200年を記念して大仏師・西田法雲さんが彫刻したものらしいです。

目が悪いので一瞬、中指を立ててるのかと思いましたよ!

本堂

●本堂

●本堂

・1984年建立

・銅瓦葺 入母屋造

・鉄筋コンクリート造

それにしてもデッカい本堂でした。

RC造のためこれっぽっちも温かみがないけど、そのぶん迫力はじゅうぶん!

堂内は広い畳敷きで、千手観音菩薩像・不動明王像・弘法大師像の3体が安置されていました。

●千手観音菩薩像

・平安時代後期作

・像高 87cm

・槙の一木造

・国指定重要文化財

●千手観音菩薩像の開帳日

・2月3日(節分大祭)

・6月15日(弘法大師誕生祭)

・10月20日(土砂加持法要)

●本堂

・1984年建立

・銅瓦葺 入母屋造

・鉄筋コンクリート造

それにしてもデッカい本堂でした。

RC造のためこれっぽっちも温かみがないけど、そのぶん迫力はじゅうぶん!

堂内は広い畳敷きで、千手観音菩薩像・不動明王像・弘法大師像の3体が安置されていました。

●千手観音菩薩像

・平安時代後期作

・像高 87cm

・槙の一木造

・国指定重要文化財

●千手観音菩薩像の開帳日

・2月3日(節分大祭)

・6月15日(弘法大師誕生祭)

・10月20日(土砂加持法要)

福岡大仏・地獄極楽めぐり

●大仏殿

寺務所の隣には大仏殿がありました。

どうやら大仏殿の2階には福岡大仏と呼ばれる巨大仏がおられる模様。

そんなこんなで、大仏殿の階段を上ると・・・

はいドン。

こちらが福岡大仏さんです。

●福岡大仏(釈迦如来坐像)

・1992年作

・像高 10.8m

・重さ 30t

・檜造

像高は、なんと10.8m!

人間の煩悩の数(108)にちなんで、この高さにしたんだって。

どうせなら108mにしてほしかった!

巨大な仏像さんなので、当然光背もデカい!

光背の高さはなんと16.1m!

光背には七仏が彫刻されており、さらに後ろの壁面には5000もの小仏が彫刻されているという。

一目で5000もの仏さんを見たのは初めてだよ!

このお寺は、博多の観光コースに組み込まれているらしく、境内には外人さんの姿がチラホラ。

たまたま大仏殿で一緒になった外人さんが、無感情なまでに素の表情で福岡大仏を見ていたのが密かにツボでした。

What’s?

Who?

ってな感じでした。

ちなみに堂内は撮影禁止です。

福岡大仏の写真はまるごと福岡博多さんが無料提供しているテイクフリーの画像です。

~写真提供:福岡市~

●地獄極楽めぐり

さらに福岡大仏さんの台座には地獄・極楽めぐりがあるという!

なにぶん地獄好きなもんで

ウキウキしながらGo To Hell!

地獄に足を踏み入れると地獄絵巻のレリーフがズラ〜と並んでいました。

その先には、暗黒の世界。

真っ暗な中を手すりをたよりに進みます。

暗闇の途中にある仏の輪に触れると極楽に行けるのだとか。

地獄巡りは好きだけど、マジの地獄には行きたくない。

ということで、仏の輪を探し出してスリスリ・・・これで極楽確定!

さほど長い距離ではないので、多少の物足りなさを感じましたが楽しい地獄でした。

ちなみに撮影禁止かもしれないので写真は撮っていません・・・。

寺務所の隣には大仏殿がありました。

どうやら大仏殿の2階には福岡大仏と呼ばれる巨大仏がおられる模様。

そんなこんなで、大仏殿の階段を上ると・・・

はいドン。

こちらが福岡大仏さんです。

●福岡大仏(釈迦如来坐像)

・1992年作

・像高 10.8m

・重さ 30t

・檜造

像高は、なんと10.8m!

人間の煩悩の数(108)にちなんで、この高さにしたんだって。

どうせなら108mにしてほしかった!

巨大な仏像さんなので、当然光背もデカい!

光背の高さはなんと16.1m!

光背には七仏が彫刻されており、さらに後ろの壁面には5000もの小仏が彫刻されているという。

一目で5000もの仏さんを見たのは初めてだよ!

このお寺は、博多の観光コースに組み込まれているらしく、境内には外人さんの姿がチラホラ。

たまたま大仏殿で一緒になった外人さんが、無感情なまでに素の表情で福岡大仏を見ていたのが密かにツボでした。

What’s?

Who?

ってな感じでした。

ちなみに堂内は撮影禁止です。

福岡大仏の写真はまるごと福岡博多さんが無料提供しているテイクフリーの画像です。

~写真提供:福岡市~

●地獄極楽めぐり

さらに福岡大仏さんの台座には地獄・極楽めぐりがあるという!

なにぶん地獄好きなもんで

ウキウキしながらGo To Hell!

地獄に足を踏み入れると地獄絵巻のレリーフがズラ〜と並んでいました。

その先には、暗黒の世界。

真っ暗な中を手すりをたよりに進みます。

暗闇の途中にある仏の輪に触れると極楽に行けるのだとか。

地獄巡りは好きだけど、マジの地獄には行きたくない。

ということで、仏の輪を探し出してスリスリ・・・これで極楽確定!

さほど長い距離ではないので、多少の物足りなさを感じましたが楽しい地獄でした。

ちなみに撮影禁止かもしれないので写真は撮っていません・・・。

五重塔と六角堂

●五重塔

●五重塔

・2011年建立

・瓦葺 総檜造

・高さ 23m

本堂の左側には朱色が眩しい五重塔。

東長寺のランドマーク的にそびえ立っていました。

お寺の数が京都に次いで多いといわれる福岡ですが、意外にも五重塔は2つしかないという。

九州全体でも3つしかないという。

●九州の五重塔

・東長寺 2011年建立(福岡)

・大圓寺 1995年建立(福岡)

・大建寺 1983年建立(大分)

いずれも若い塔で、九州最古のものでも1983年。

この東長寺の五重塔はその中でも群を抜いて若く、ほぼ新品状態でした。

(2013年撮影)

そんなことより、相輪には空海が唐から持ち帰った仏舎利が納められているという!

もともと五重塔は仏舎利を奉安するために建造されたストゥーパが始まり。

ということで、この五重塔は建立年は新しいものの、五重塔としては古来の姿を継承しています。

ランドマーク化した日本の五重塔において、ある意味この塔は貴重な存在なのであります。

ありがたや〜。

ちなみに初層内部は、日本画家・鳥山玲さんが描いた花鳥が施されてるんだって。

●六角堂

●六角堂

・1842年建立

・瓦葺 裳階付き宝形造

・福岡市指定文化財

本堂や五重塔など新しいお堂が支配する境内にて、唯一古建築オーラを放つのがこのお堂。

この六角堂は、1842年に博多の商人・豊後屋栄蔵が各地の商人から浄財を募って、名古屋の宮大工・伊藤平左衛門を招いて建立したものらしいです。

~画像は説明板より~

内部には六角形の回転式仏龕があり、それぞれの面に弘法大師像・文殊菩薩像・地蔵菩薩像・薬師如来像・白衣観音像・北辰霊符神像が安置されているそうです。

そして厨子の扉には、聖福寺の僧・仙厓和尚を始め、当時の文人・墨客の書画があるそうです。

ちなみに六角堂は毎月28日に開帳されるんだって。

●五重塔

・2011年建立

・瓦葺 総檜造

・高さ 23m

本堂の左側には朱色が眩しい五重塔。

東長寺のランドマーク的にそびえ立っていました。

お寺の数が京都に次いで多いといわれる福岡ですが、意外にも五重塔は2つしかないという。

九州全体でも3つしかないという。

●九州の五重塔

・東長寺 2011年建立(福岡)

・大圓寺 1995年建立(福岡)

・大建寺 1983年建立(大分)

いずれも若い塔で、九州最古のものでも1983年。

この東長寺の五重塔はその中でも群を抜いて若く、ほぼ新品状態でした。

(2013年撮影)

そんなことより、相輪には空海が唐から持ち帰った仏舎利が納められているという!

もともと五重塔は仏舎利を奉安するために建造されたストゥーパが始まり。

ということで、この五重塔は建立年は新しいものの、五重塔としては古来の姿を継承しています。

ランドマーク化した日本の五重塔において、ある意味この塔は貴重な存在なのであります。

ありがたや〜。

ちなみに初層内部は、日本画家・鳥山玲さんが描いた花鳥が施されてるんだって。

●六角堂

●六角堂

・1842年建立

・瓦葺 裳階付き宝形造

・福岡市指定文化財

本堂や五重塔など新しいお堂が支配する境内にて、唯一古建築オーラを放つのがこのお堂。

この六角堂は、1842年に博多の商人・豊後屋栄蔵が各地の商人から浄財を募って、名古屋の宮大工・伊藤平左衛門を招いて建立したものらしいです。

~画像は説明板より~

内部には六角形の回転式仏龕があり、それぞれの面に弘法大師像・文殊菩薩像・地蔵菩薩像・薬師如来像・白衣観音像・北辰霊符神像が安置されているそうです。

そして厨子の扉には、聖福寺の僧・仙厓和尚を始め、当時の文人・墨客の書画があるそうです。

ちなみに六角堂は毎月28日に開帳されるんだって。

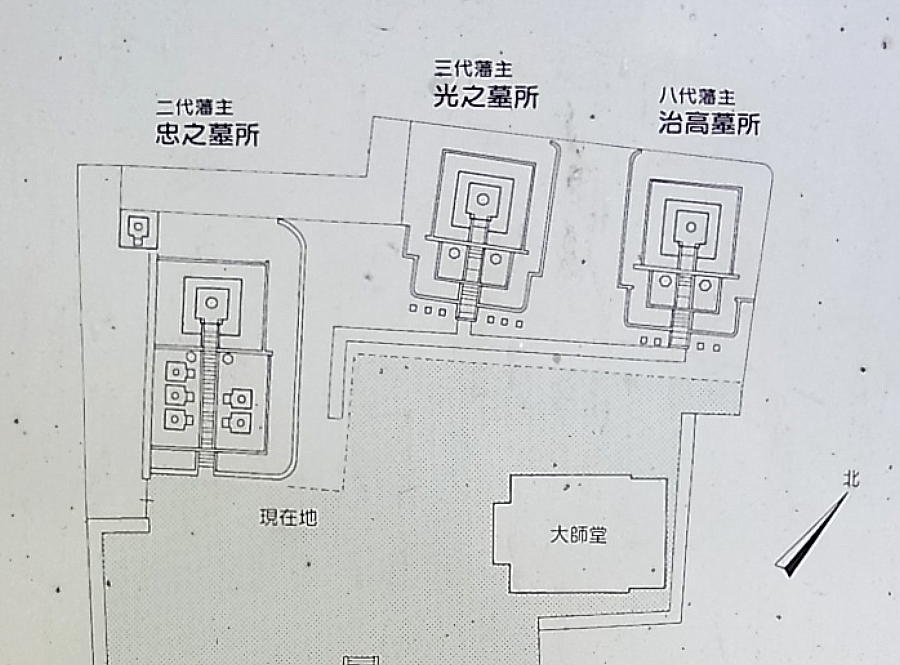

福岡藩主黒田家墓所

●福岡藩主黒田家墓所

●福岡藩主黒田家墓所

・福岡市指定史跡

そんなこんなで、福岡藩主・黒田家の墓所でお墓参りをしてきました。

こちらには、2代藩主・忠之、3代藩主・光之、8代藩主・治高のお墓がありました。

ちなみに黒田官兵衛や初代藩主・長政のお墓は崇福寺にあります。

それにしても、大きなお墓でした!

墓石の高さは約5.4〜5.8m!

なんと2代藩主・忠之さんのお墓は、個人のお墓としては日本で2番目の大きさなんだって。

そりゃデカいわけだ!

ちなみに個人のお墓で1番大きいのは、高野山・奥の院にあるお江のお墓です。

この3つのお墓は全て花崗岩製の五輪塔。

建立当初のままの姿なんだって。

●福岡藩主黒田家墓所

・福岡市指定史跡

そんなこんなで、福岡藩主・黒田家の墓所でお墓参りをしてきました。

こちらには、2代藩主・忠之、3代藩主・光之、8代藩主・治高のお墓がありました。

ちなみに黒田官兵衛や初代藩主・長政のお墓は崇福寺にあります。

それにしても、大きなお墓でした!

墓石の高さは約5.4〜5.8m!

なんと2代藩主・忠之さんのお墓は、個人のお墓としては日本で2番目の大きさなんだって。

そりゃデカいわけだ!

ちなみに個人のお墓で1番大きいのは、高野山・奥の院にあるお江のお墓です。

この3つのお墓は全て花崗岩製の五輪塔。

建立当初のままの姿なんだって。

その他の見どころ

●鐘楼

鐘楼は寺務所の上にありました。

●大師堂

●大師堂

・建立年不明

・銅板葺 軒唐破風 入母屋造

本堂の横には大師堂がありました。

堂内には聖天さんと摩利支天さんと十一面観音さんが安置されているようです。

なお、境内図に大師堂って書いてあったけど大師さんは安置されてない模様・・・(-“-;) ??

●石仏

塀の中には石仏さんがズラ〜と並んでいました。

どうやら、こちらのどれかが筑前六地蔵尊霊場、九州二十四地蔵尊霊場の札所のようです。

●多宝塔

その他、本堂の裏には、本堂と合体するかたちで多宝塔がありました。

鐘楼は寺務所の上にありました。

●大師堂

●大師堂

・建立年不明

・銅板葺 軒唐破風 入母屋造

本堂の横には大師堂がありました。

堂内には聖天さんと摩利支天さんと十一面観音さんが安置されているようです。

なお、境内図に大師堂って書いてあったけど大師さんは安置されてない模様・・・(-“-;) ??

●石仏

塀の中には石仏さんがズラ〜と並んでいました。

どうやら、こちらのどれかが筑前六地蔵尊霊場、九州二十四地蔵尊霊場の札所のようです。

●多宝塔

その他、本堂の裏には、本堂と合体するかたちで多宝塔がありました。

御朱印情報

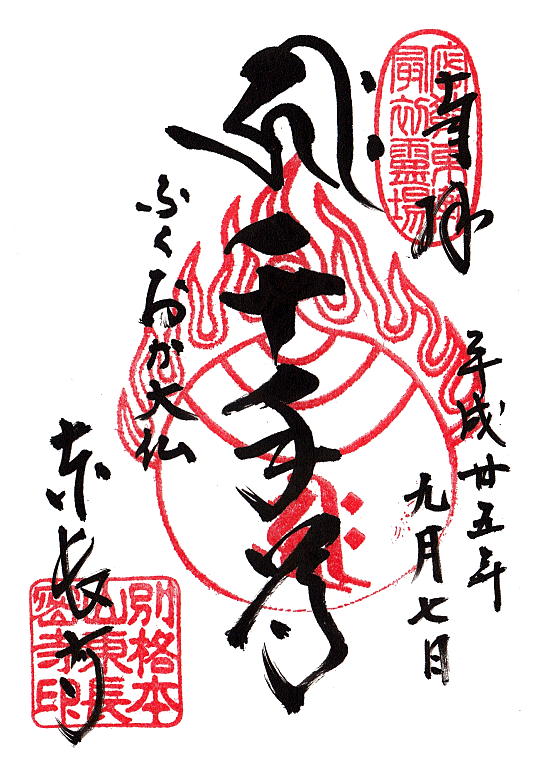

●御朱印の種類

①千手尊

九州八十八ヶ所百八霊場 第1番札所

②生不動尊

九州三十六不動霊場 第36番札所

●御朱印の受付場所

・寺務所(納経所)

●御朱印の受付時間

・9:00〜16:45

●御朱印の料金

・各300円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・16cm × 11cm

・1000円

・2013年9月7日 参拝

・2021年2月 更新

①千手尊

九州八十八ヶ所百八霊場 第1番札所

②生不動尊

九州三十六不動霊場 第36番札所

●御朱印の受付場所

・寺務所(納経所)

●御朱印の受付時間

・9:00〜16:45

●御朱印の料金

・各300円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・16cm × 11cm

・1000円

・2013年9月7日 参拝

・2021年2月 更新

拝観情報とアクセス

●拝観時間

・9:00〜16:45

●拝観料

・50円

(ローソク1本・線香3本の代金)

私が参拝した当時は無料でしたが、現在は拝観料の代わりにお供え用のローソク1本とお線香3本分の50円を納めるようになったそうです。

●最寄りの駅

・JR博多駅から徒歩10分

・地下鉄・祇園駅から徒歩2分

●最寄りのバス停

・西鉄バス 祇園町から徒歩2分

・西鉄バス 奥の堂から徒歩2分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(30台)

※駐車場は大仏殿の下にあります。

・9:00〜16:45

●拝観料

・50円

(ローソク1本・線香3本の代金)

私が参拝した当時は無料でしたが、現在は拝観料の代わりにお供え用のローソク1本とお線香3本分の50円を納めるようになったそうです。

●最寄りの駅

・JR博多駅から徒歩10分

・地下鉄・祇園駅から徒歩2分

●最寄りのバス停

・西鉄バス 祇園町から徒歩2分

・西鉄バス 奥の堂から徒歩2分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(30台)

※駐車場は大仏殿の下にあります。