| 所在地 | 熊本県人吉市上青井町118 |

|---|---|

| 祭 神 | 健磐龍命・阿蘇津媛命・國造速甕玉命 |

| 由 緒 | 806年、阿蘇神社の神主・尾方権助大神惟基が神託により阿蘇神社から阿蘇三社の分霊を球磨郡青井郷に祀ったのが始まり。その後、1198年に領主・相良長頼がこの地へ下向した際に再興。そして相良家の氏神として尊崇したそうです。相良家20代当主・相良長毎(頼房)は朝鮮出兵の際に戦勝祈願をし、帰国後の1597年にこの神社を球磨郡内の神社250余社の総社と定めたそうです。そして、戦勝祈願のお礼として社殿を造営。それが現在の国宝・社殿です。 |

| HP | 青井阿蘇神社 |

青井阿蘇神社とは?

●青井阿蘇神社とは?

人吉・球磨地方の総鎮守であります青井阿蘇神社に到着。

この神社には阿蘇の地を開拓した神々が祀られており、歴代の相良氏および人吉藩が尊崇していたことで知られています。

そんなこんなで、総本社・阿蘇神社の分霊を勧請して創建された神社なのですが、実は総本社と青井阿蘇神社の関係はそれほど密接ではないという。

・・・はて???

どうやら、総本社の阿蘇氏と青井阿蘇神社の相良氏は南北朝時代〜戦国時代に対立することが多く険悪な仲だったみたいです。

そのため、宗教上の密接な交流はなかったそうです。

ということで、この神社は総本社の影響を受けることなく、人吉・球磨地方で独自の発展を遂げた神社なんだって。

阿蘇神社の御分霊をお祀りする神社は、全国に523社。

●阿蘇神社の内訳

・熊本県 → 461社

・大分県 → 32社

・福岡県 → 7社

・宮崎県 → 5社

・長崎県 → 4社

なんと523社中、509社が九州に鎮座しているという!

本州には14社しかないという。

祀られている神様が馴染みのないお方ばかりだなぁと思っていましたが、これを知って納得!

神様というか、阿蘇神社自体に馴染みがなかったということなのね。

現在の社殿は1610〜1613年に相良長毎さんが造営したもので、2008年に楼門・拝殿・幣殿・廊・本殿が国宝に指定されました。

なんとっ!

熊本県初の国宝指定だという!

さらに茅葺の寺社建造物では日本初の国宝指定だという!

さらにさらに日本最南端の国宝だという!

さらになんと!

熊本県内の国・県指定の文化財(寺社建築)のうち、約9割が球磨地方に集中しているという!

そんなこんなで、青井阿蘇神社の社殿はその代表ともいうべき建物なんですね!

現・社殿造営時の棟札に『正是神明相応之勝地也』という一文が残っているそうです。

この一文に記された神明相応の地とは、東西南北それぞれの方角に神がいる四神相応の地という意味らしいです。

四神とは、平安時代に中国から流入してきた陰陽五行の思想に基づくものです。

陰陽五行とは、世の中の一切は陰と陽の二気によって生じ、五つの行で説明ができるというもの。

・東 → 青龍(川)

・西 → 白虎(道)

・南 → 朱雀(池)

・北 → 玄武(山)

各方位に4つの聖獣がいて、聖獣はそれぞれ大川・池沼・大道・高山に棲んでいるといわれています。

四神相応の地で有名なのは平安京。

・東 → 鴨川

・西 → 大路

・南 → 巨椋池

・北 → 北山

これを青井阿蘇神社に照らし合わせてみると

・東 → 球磨川

・西 → 大路

・南 → 蓮池

・北 → 村山

になるんだとか!

そんなこんなでこの地は、かつての平安京のように四神が守護する天然の聖地だったんですね!

地元では青井さんという愛称で親しまれているそうです。

・・・って、なぜ青井!?

どうやら、そのヒントは古文書にあるといいます。

古文書に

『此地者林樹深茂シ中ニ小池アリ 之レヲ青井ト云フ』

と記されているそうです。

どうやら創建当時は木々が生い茂る林の中に鎮座していたみたいで、その林の中にある池が青いことから青井という名称がついたんだって。

現在は人吉の市街地に鎮座していますが、今と当時では想像ができないくらい景色が違っていたみたいですね!

人吉・球磨地方の総鎮守であります青井阿蘇神社に到着。

この神社には阿蘇の地を開拓した神々が祀られており、歴代の相良氏および人吉藩が尊崇していたことで知られています。

そんなこんなで、総本社・阿蘇神社の分霊を勧請して創建された神社なのですが、実は総本社と青井阿蘇神社の関係はそれほど密接ではないという。

・・・はて???

どうやら、総本社の阿蘇氏と青井阿蘇神社の相良氏は南北朝時代〜戦国時代に対立することが多く険悪な仲だったみたいです。

そのため、宗教上の密接な交流はなかったそうです。

ということで、この神社は総本社の影響を受けることなく、人吉・球磨地方で独自の発展を遂げた神社なんだって。

阿蘇神社の御分霊をお祀りする神社は、全国に523社。

●阿蘇神社の内訳

・熊本県 → 461社

・大分県 → 32社

・福岡県 → 7社

・宮崎県 → 5社

・長崎県 → 4社

なんと523社中、509社が九州に鎮座しているという!

本州には14社しかないという。

祀られている神様が馴染みのないお方ばかりだなぁと思っていましたが、これを知って納得!

神様というか、阿蘇神社自体に馴染みがなかったということなのね。

阿蘇神社の御朱印~肥後国一宮ならびに阿蘇神社の総本社~(熊本県阿蘇市)

所在地熊本県阿蘇市一の宮町宮地3083−1祭 神阿蘇十二明神社 格肥後国一宮・式内社・旧官幣大社・別表神社由 緒紀元前282年、健磐龍命の子・速瓶玉命(阿蘇都比古命)が、両親を祀ったのがこの神社...

現在の社殿は1610〜1613年に相良長毎さんが造営したもので、2008年に楼門・拝殿・幣殿・廊・本殿が国宝に指定されました。

なんとっ!

熊本県初の国宝指定だという!

さらに茅葺の寺社建造物では日本初の国宝指定だという!

さらにさらに日本最南端の国宝だという!

さらになんと!

熊本県内の国・県指定の文化財(寺社建築)のうち、約9割が球磨地方に集中しているという!

そんなこんなで、青井阿蘇神社の社殿はその代表ともいうべき建物なんですね!

現・社殿造営時の棟札に『正是神明相応之勝地也』という一文が残っているそうです。

この一文に記された神明相応の地とは、東西南北それぞれの方角に神がいる四神相応の地という意味らしいです。

四神とは、平安時代に中国から流入してきた陰陽五行の思想に基づくものです。

陰陽五行とは、世の中の一切は陰と陽の二気によって生じ、五つの行で説明ができるというもの。

・東 → 青龍(川)

・西 → 白虎(道)

・南 → 朱雀(池)

・北 → 玄武(山)

各方位に4つの聖獣がいて、聖獣はそれぞれ大川・池沼・大道・高山に棲んでいるといわれています。

四神相応の地で有名なのは平安京。

・東 → 鴨川

・西 → 大路

・南 → 巨椋池

・北 → 北山

これを青井阿蘇神社に照らし合わせてみると

・東 → 球磨川

・西 → 大路

・南 → 蓮池

・北 → 村山

になるんだとか!

そんなこんなでこの地は、かつての平安京のように四神が守護する天然の聖地だったんですね!

地元では青井さんという愛称で親しまれているそうです。

・・・って、なぜ青井!?

どうやら、そのヒントは古文書にあるといいます。

古文書に

『此地者林樹深茂シ中ニ小池アリ 之レヲ青井ト云フ』

と記されているそうです。

どうやら創建当時は木々が生い茂る林の中に鎮座していたみたいで、その林の中にある池が青いことから青井という名称がついたんだって。

現在は人吉の市街地に鎮座していますが、今と当時では想像ができないくらい景色が違っていたみたいですね!

禊橋と鳥居と狛犬

●禊橋

●禊橋

・1921年架橋

・長さ 27m

・幅 3.8m

・コンクリート造 三連アーチ橋

・国登録有形文化財

そんなこんなで参拝開始・・・

って、いきなり無残。。。

2020年の豪雨災害で橋がグチャグチャになっていました。。。

うぅぅ・・・言葉にならない。

ちなみに、この橋は熊本県内で現存最古のコンクリート橋なんだって。

楼門の天井に描かれている雄雌の龍が、毎晩天井から抜け出してこの池の水を飲みに来るそうですよ。

●鳥居

●鳥居

・1958年建立

・神明鳥居

鳥居は真っ赤な神明鳥居。

こちらの鳥居は1958年に大阪の真原大径鋼管製作所さんが奉納したもののようです。

1988年と1998年と2003年に塗替修復工事が行われたそうですよ。

●狛犬

●狛犬

・1935年奉納

続いて狛犬ちゃんが登場。

ヒゲの毛量のせいか、どこかしら頭でっかちな狛犬ちゃんでした。

吽形ちゃんはギザギザのノコギリ歯。

阿形ちゃんはピンポン玉のような玉をくわえていました。

若々しさはなく、どこかしら中年感のある狛犬ちゃんでしたよ。

●禊橋

・1921年架橋

・長さ 27m

・幅 3.8m

・コンクリート造 三連アーチ橋

・国登録有形文化財

そんなこんなで参拝開始・・・

って、いきなり無残。。。

2020年の豪雨災害で橋がグチャグチャになっていました。。。

うぅぅ・・・言葉にならない。

ちなみに、この橋は熊本県内で現存最古のコンクリート橋なんだって。

楼門の天井に描かれている雄雌の龍が、毎晩天井から抜け出してこの池の水を飲みに来るそうですよ。

●鳥居

●鳥居

・1958年建立

・神明鳥居

鳥居は真っ赤な神明鳥居。

こちらの鳥居は1958年に大阪の真原大径鋼管製作所さんが奉納したもののようです。

1988年と1998年と2003年に塗替修復工事が行われたそうですよ。

●狛犬

●狛犬

・1935年奉納

続いて狛犬ちゃんが登場。

ヒゲの毛量のせいか、どこかしら頭でっかちな狛犬ちゃんでした。

吽形ちゃんはギザギザのノコギリ歯。

阿形ちゃんはピンポン玉のような玉をくわえていました。

若々しさはなく、どこかしら中年感のある狛犬ちゃんでしたよ。

楼門

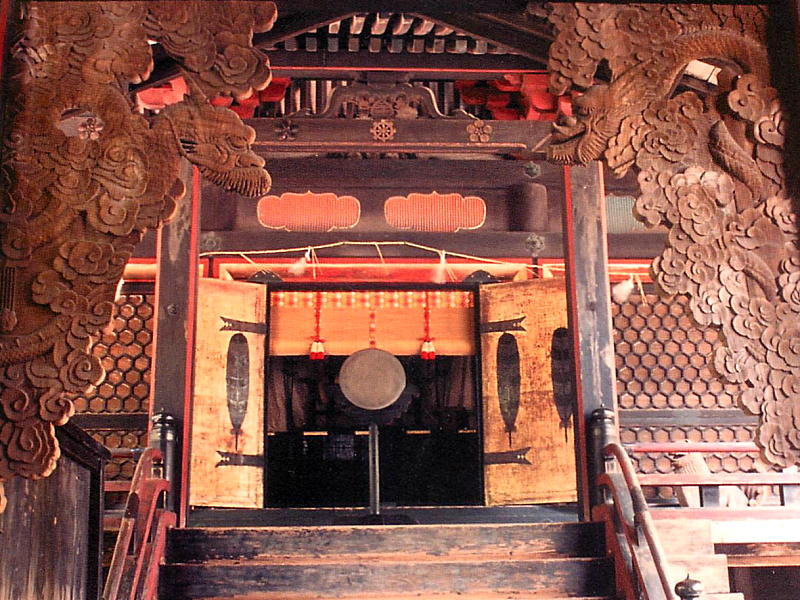

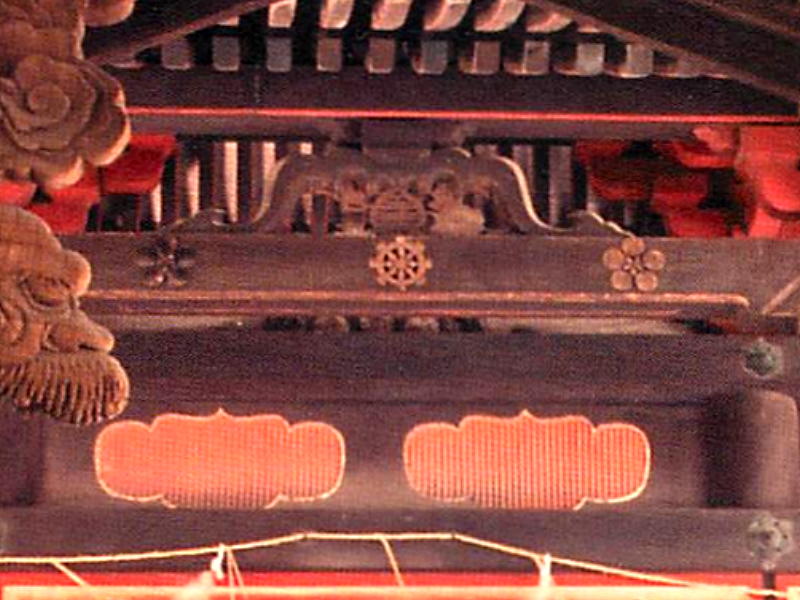

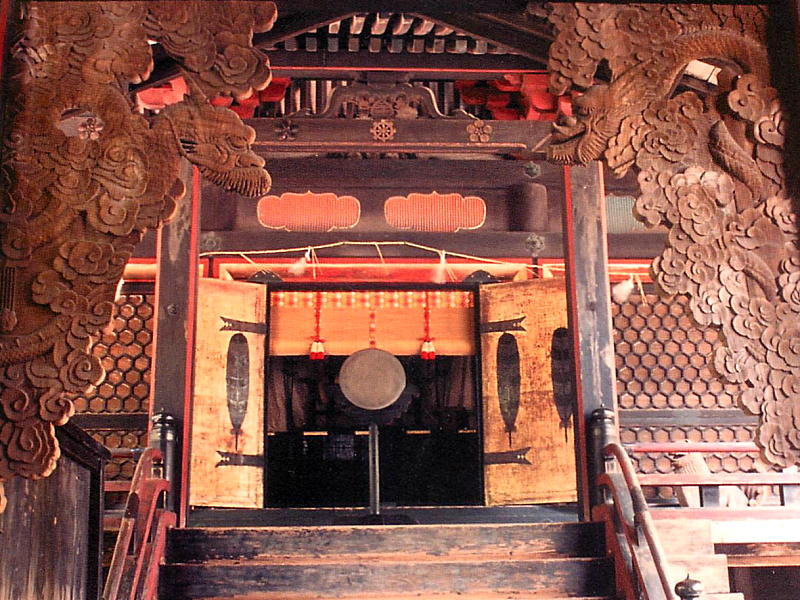

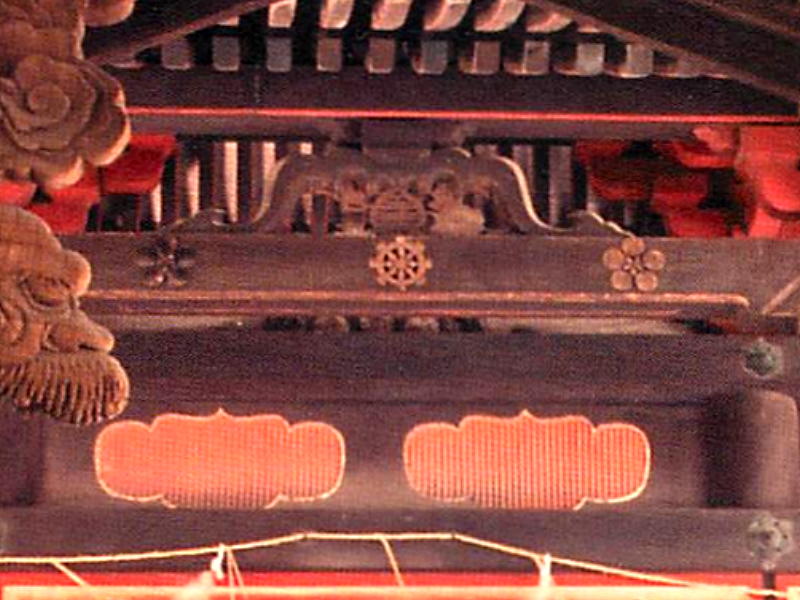

●楼門

●楼門

・1613年建立

・茅葺 寄棟造

・三間一戸 八脚門

・国宝

そんなこんなで

はいドン!

ドーンと国宝の楼門が登場!

国宝好きならびに門好きの私にとってはたまんない瞬間です。

高さ12mにおよぶ国宝感まる出しの重厚な門。

禅宗様式と桃山様式が見事に調和した作品でした。

ちなみに司馬遼太郎さんの紀行文集・街道を行くに『この楼門は京都あたりに残っている桃山風の建造物などよりもさらに桃山ぶりのエッセンスを感じさせる』と記されてるんだとか。

神額には青井大明神。

この額は、1677年に人吉藩3代藩主・相良頼喬さんが奉納したものなんだって。

初層の組物は二手先。

上層の組物は三手先。

柱上には初層・上層ともに台輪を渡していました。

黒塗りなのですが、随所随所に極彩色が施されているという珍しいさ。

現在は風化で色が落ちていますが、建立当時はエキゾチックな門だったんだろうなぁ。

なんと上層四隅の隅木下には、陰陽一対の神面がハメ込まれているという!

これは人吉様式と呼ばれる形式で、全国に類例がない非常に珍しい門なんだって!

初層の欄間には二十四孝の彫刻が施されていました。

ちなみに二十四孝とは、1271~1368年に編纂された古来中国で親孝行だった24人を取り上げた書物のことです。

その他、初層の欄間には神様と鬼が綱引きをしている彫刻もありました!

神様は素。

鬼は必死顔!

綱引きの後は、神様と鬼がガッチリと握手!

なんだこのスポーツマンシップ!

調べてみると、どうやらこちらは勝ち負けのない平和な姿を表現してるのだとか!

面白いなぁ〜。

楼門の両サイドには、木造の神像と狛犬ちゃんがおられました。

ということで、こちらの楼門は随身門の形式になっております。

神像も狛犬ちゃんも個性が強め!

奉納年はわかりませんが、風化具合からして建立当時からおられるのかな?

神像はともに弓を持っているのですが、どうにもこうにもペットを連れた釣り人にしか見えないんですよ。

表情を見る限り、釣れてない模様・・・。

いやはや、初めて拝見する人吉様式の門に感動の脇汗が止まんないひと時でした。

●楼門

・1613年建立

・茅葺 寄棟造

・三間一戸 八脚門

・国宝

そんなこんなで

はいドン!

ドーンと国宝の楼門が登場!

国宝好きならびに門好きの私にとってはたまんない瞬間です。

高さ12mにおよぶ国宝感まる出しの重厚な門。

禅宗様式と桃山様式が見事に調和した作品でした。

ちなみに司馬遼太郎さんの紀行文集・街道を行くに『この楼門は京都あたりに残っている桃山風の建造物などよりもさらに桃山ぶりのエッセンスを感じさせる』と記されてるんだとか。

神額には青井大明神。

この額は、1677年に人吉藩3代藩主・相良頼喬さんが奉納したものなんだって。

初層の組物は二手先。

上層の組物は三手先。

柱上には初層・上層ともに台輪を渡していました。

黒塗りなのですが、随所随所に極彩色が施されているという珍しいさ。

現在は風化で色が落ちていますが、建立当時はエキゾチックな門だったんだろうなぁ。

なんと上層四隅の隅木下には、陰陽一対の神面がハメ込まれているという!

これは人吉様式と呼ばれる形式で、全国に類例がない非常に珍しい門なんだって!

初層の欄間には二十四孝の彫刻が施されていました。

ちなみに二十四孝とは、1271~1368年に編纂された古来中国で親孝行だった24人を取り上げた書物のことです。

その他、初層の欄間には神様と鬼が綱引きをしている彫刻もありました!

神様は素。

鬼は必死顔!

綱引きの後は、神様と鬼がガッチリと握手!

なんだこのスポーツマンシップ!

調べてみると、どうやらこちらは勝ち負けのない平和な姿を表現してるのだとか!

面白いなぁ〜。

楼門の両サイドには、木造の神像と狛犬ちゃんがおられました。

ということで、こちらの楼門は随身門の形式になっております。

神像も狛犬ちゃんも個性が強め!

奉納年はわかりませんが、風化具合からして建立当時からおられるのかな?

神像はともに弓を持っているのですが、どうにもこうにもペットを連れた釣り人にしか見えないんですよ。

表情を見る限り、釣れてない模様・・・。

いやはや、初めて拝見する人吉様式の門に感動の脇汗が止まんないひと時でした。

拝殿

●拝殿

●拝殿

・1610年建立

・茅葺 平入寄棟造

・銅板葺 唐破風向拝

・国宝

そんなこんなで楼門をくぐると、茅葺の拝殿がドーンと登場!

楼門に続きこちらも国宝となります!

なんと拝殿内は、拝殿・神楽殿・神供所という3つの部屋に分かれてるという!

向かって左側に神楽殿。

中央に拝殿。

向かって右側に神供所。

上手く言葉で伝えることができないので、簡単ですが社殿の内部を描いてみました。

一般的な社殿と球磨地方の社殿を比べると違いは一目瞭然。

球磨地方の社殿には神供所を設ける社殿が多いそうです。

さらに青井阿蘇神社の場合は、神供所の他に神楽殿もあるという特異っぷり。

本殿前に廊という部分があるのも特徴的です。

ちなみに神楽殿では、毎年10月8日に国選択の無形民俗文化財に指定されている球磨神楽が演じられるそうです。

※希望をすれば拝殿の内部見学ができます。

●拝殿

・1610年建立

・茅葺 平入寄棟造

・銅板葺 唐破風向拝

・国宝

そんなこんなで楼門をくぐると、茅葺の拝殿がドーンと登場!

楼門に続きこちらも国宝となります!

なんと拝殿内は、拝殿・神楽殿・神供所という3つの部屋に分かれてるという!

向かって左側に神楽殿。

中央に拝殿。

向かって右側に神供所。

上手く言葉で伝えることができないので、簡単ですが社殿の内部を描いてみました。

一般的な社殿と球磨地方の社殿を比べると違いは一目瞭然。

球磨地方の社殿には神供所を設ける社殿が多いそうです。

さらに青井阿蘇神社の場合は、神供所の他に神楽殿もあるという特異っぷり。

本殿前に廊という部分があるのも特徴的です。

ちなみに神楽殿では、毎年10月8日に国選択の無形民俗文化財に指定されている球磨神楽が演じられるそうです。

※希望をすれば拝殿の内部見学ができます。

幣殿と廊と本殿

●幣殿

●幣殿

・1610年建立

・茅葺 妻入寄棟造

・国宝

続いて幣殿へ。

もちろんこちらも国宝です!

緑や赤で塗られた格狭間が特徴の建物です。

幣殿内は花鳥風月の彫刻。

幣殿内の小壁の彫刻は柱間内で完結せず、柱を超えてつながっているという。

さらに露を表現した餝金具の手法など、当時の最先端技法をいち早く取り入れたものといわれています。

※希望をすれば幣殿の内部見学ができます。

●廊

●廊

・1610年建立

・銅板葺 妻入切妻造

・国宝

幣殿と本殿を連結する部分には廊と呼ばれる小さな社殿がありました。

これもこの神社の特徴の1つです。

もちろん国宝です!

内部の柱には阿吽の龍が彫刻されているという。

このような柱は霧島神宮や霧島東神社などに見られる形式で、南九州の社寺建造物に影響を与えたとされています。

●本殿

●本殿

・1610年建立

・銅板葺 三間社流造

・国宝

続いて本殿へ。

当然こちらも国宝です!

側面と背面の桟を✕型にしているのが特徴的な建物でした。

これもまた球磨地方に見られる社寺建築の特徴らしいですよ。

ちなみにこの✕には魔除けの意味があるんだとか!

楼門同様、軒下には黒漆塗。

組物や妻を赤漆で塗った独特なオーラをまとった建物でした。

●祭神

・健磐龍命

・阿蘇津媛命

・國造速甕玉命

祭神は、阿蘇神社の御祭神12神のうちの3神。

健磐龍命は初代天皇・神武天皇の孫。

阿蘇津媛命は健磐龍命の嫁さん。

國造速甕玉命は健磐龍命と阿蘇津媛命の子。

本殿には真言密教の法具である輪宝があるなど、神仏習合の名残をとどめています。

ちなみに、神仏習合時代は

・建磐龍命 → 十一面観音

・阿蘇津媛命 → 不動明王

・國造速甕玉命 → 毘沙門天

を本地仏として、御神体として仏像さんを祀っていたといいます。

その他、1327年に銅造・十一面観音菩薩坐像掛仏。

1409年に直径約1mの掛仏が奉納されたんだって。

そんなこんなで、楼門・拝殿・幣殿・廊・本殿の5棟はすべて同時期に建立されたもので、統一された社殿になっていました。

同時期に建立された社殿が現存するのは珍しく、全国的に見ても大変貴重なものなんだって。

こういったことが国宝に指定された理由の1つとされています。

●幣殿

・1610年建立

・茅葺 妻入寄棟造

・国宝

続いて幣殿へ。

もちろんこちらも国宝です!

緑や赤で塗られた格狭間が特徴の建物です。

幣殿内は花鳥風月の彫刻。

幣殿内の小壁の彫刻は柱間内で完結せず、柱を超えてつながっているという。

さらに露を表現した餝金具の手法など、当時の最先端技法をいち早く取り入れたものといわれています。

※希望をすれば幣殿の内部見学ができます。

●廊

●廊

・1610年建立

・銅板葺 妻入切妻造

・国宝

幣殿と本殿を連結する部分には廊と呼ばれる小さな社殿がありました。

これもこの神社の特徴の1つです。

もちろん国宝です!

内部の柱には阿吽の龍が彫刻されているという。

このような柱は霧島神宮や霧島東神社などに見られる形式で、南九州の社寺建造物に影響を与えたとされています。

●本殿

●本殿

・1610年建立

・銅板葺 三間社流造

・国宝

続いて本殿へ。

当然こちらも国宝です!

側面と背面の桟を✕型にしているのが特徴的な建物でした。

これもまた球磨地方に見られる社寺建築の特徴らしいですよ。

ちなみにこの✕には魔除けの意味があるんだとか!

楼門同様、軒下には黒漆塗。

組物や妻を赤漆で塗った独特なオーラをまとった建物でした。

●祭神

・健磐龍命

・阿蘇津媛命

・國造速甕玉命

祭神は、阿蘇神社の御祭神12神のうちの3神。

健磐龍命は初代天皇・神武天皇の孫。

阿蘇津媛命は健磐龍命の嫁さん。

國造速甕玉命は健磐龍命と阿蘇津媛命の子。

本殿には真言密教の法具である輪宝があるなど、神仏習合の名残をとどめています。

ちなみに、神仏習合時代は

・建磐龍命 → 十一面観音

・阿蘇津媛命 → 不動明王

・國造速甕玉命 → 毘沙門天

を本地仏として、御神体として仏像さんを祀っていたといいます。

その他、1327年に銅造・十一面観音菩薩坐像掛仏。

1409年に直径約1mの掛仏が奉納されたんだって。

そんなこんなで、楼門・拝殿・幣殿・廊・本殿の5棟はすべて同時期に建立されたもので、統一された社殿になっていました。

同時期に建立された社殿が現存するのは珍しく、全国的に見ても大変貴重なものなんだって。

こういったことが国宝に指定された理由の1つとされています。

境内社

●青井大神宮

●青井大神宮

・銅板葺 平入切妻造

・人吉市指定有形文化財

1742年、楼門の東側に造営したのが始まり。

その後、1959年に現在地に遷座したそうです。

台座には平成十一年(1999年)の文字を確認することができました。

狛犬ちゃんの質感を見る限り、どうも平成生まれではなさそうなので、おそらく平成十一年は台座の奉納年だと思われます。

●青井大神宮の祭神

・右殿 → 天照皇大神(内宮)

・左殿 → 豊宇氣皇大神(外宮)

ちなみに豊宇氣皇大神とは豊受大神のことです。

ということで、こちらの社には伊勢の内宮・外宮の神様がお祀りされています。

●青井稲荷神社

●青井稲荷神社

・1834年建立

・瓦葺 妻入入母屋造

1759年、人吉は度重なる災害や藩主の交代で経済的にも精神的にも疲弊していたといいます。

そんなこんなで、豊饒と藩内の安泰を祈って稲荷神社を創建。

もともとは現・相撲場南側に造営されていたそうですが、1955年頃、現地に遷座したそうです。

●青井稲荷神社の祭神

・宇迦之御魂神

・大田神

・大宮神

大田神とは、猿田彦神の子孫です。

その他、猿田彦神の別名とする説もあります。

大宮神とは、天岩戸から新殿に移ったアマテラスに侍女として仕えたお方です。

どうやらこの稲荷社では、大田神と大宮神は宇迦之御魂神とともに食物を司る神様として信仰されているようです。

●祖霊社と興護社

●祖霊社と興護社

・瓦葺 妻入り入母屋造

●祖霊社の祭神

・龍王丸命(相良氏14代当主・相良長祇)

・青井惟基命(青井家初代・尾方惟基)

・人吉球磨の神職・神楽手

・郷土の先覚烈士

・戦歿者御霊

●興護社の祭神

・天暗龗神

興護社の鎮座は1828年。

祭神の闇靇神は、水を司る龍神・蛇神として、球磨川の氾濫を鎮めるために祀られているそうです。

なのに・・・言葉にならない。

ちなみに興護社と書いておきもりしゃと読みます。

●宮地嶽神社

●宮地嶽神社

・建立年不明

・銅板葺 平入切妻造

もともとこの神社は、開運の神として村山台地の高台に創建されていましたが、1963年に諸事情により現在地に遷座したそうです。

諸事情って・・・何か大人の事情でもあったのでしょうか。

●宮地嶽神社の祭神

・息長足比賣命(神功皇后)

・勝村大神(藤之高麿)

・勝頼大神(藤之助麿)

藤之高麿と藤之助麿は神功皇后を補佐した忠臣です。

●青井大神宮

・銅板葺 平入切妻造

・人吉市指定有形文化財

1742年、楼門の東側に造営したのが始まり。

その後、1959年に現在地に遷座したそうです。

台座には平成十一年(1999年)の文字を確認することができました。

狛犬ちゃんの質感を見る限り、どうも平成生まれではなさそうなので、おそらく平成十一年は台座の奉納年だと思われます。

●青井大神宮の祭神

・右殿 → 天照皇大神(内宮)

・左殿 → 豊宇氣皇大神(外宮)

ちなみに豊宇氣皇大神とは豊受大神のことです。

ということで、こちらの社には伊勢の内宮・外宮の神様がお祀りされています。

●青井稲荷神社

●青井稲荷神社

・1834年建立

・瓦葺 妻入入母屋造

1759年、人吉は度重なる災害や藩主の交代で経済的にも精神的にも疲弊していたといいます。

そんなこんなで、豊饒と藩内の安泰を祈って稲荷神社を創建。

もともとは現・相撲場南側に造営されていたそうですが、1955年頃、現地に遷座したそうです。

●青井稲荷神社の祭神

・宇迦之御魂神

・大田神

・大宮神

大田神とは、猿田彦神の子孫です。

その他、猿田彦神の別名とする説もあります。

大宮神とは、天岩戸から新殿に移ったアマテラスに侍女として仕えたお方です。

どうやらこの稲荷社では、大田神と大宮神は宇迦之御魂神とともに食物を司る神様として信仰されているようです。

●祖霊社と興護社

●祖霊社と興護社

・瓦葺 妻入り入母屋造

●祖霊社の祭神

・龍王丸命(相良氏14代当主・相良長祇)

・青井惟基命(青井家初代・尾方惟基)

・人吉球磨の神職・神楽手

・郷土の先覚烈士

・戦歿者御霊

●興護社の祭神

・天暗龗神

興護社の鎮座は1828年。

祭神の闇靇神は、水を司る龍神・蛇神として、球磨川の氾濫を鎮めるために祀られているそうです。

なのに・・・言葉にならない。

ちなみに興護社と書いておきもりしゃと読みます。

●宮地嶽神社

●宮地嶽神社

・建立年不明

・銅板葺 平入切妻造

もともとこの神社は、開運の神として村山台地の高台に創建されていましたが、1963年に諸事情により現在地に遷座したそうです。

諸事情って・・・何か大人の事情でもあったのでしょうか。

●宮地嶽神社の祭神

・息長足比賣命(神功皇后)

・勝村大神(藤之高麿)

・勝頼大神(藤之助麿)

藤之高麿と藤之助麿は神功皇后を補佐した忠臣です。

その他の見どころ

●御神木・楠

●御神木・楠

・樹齢不明

・樹高 21.5m

・本幹 4.95m

・枝幹 2.52m

・根周 12.2m

・人吉市指定天然記念物

青井大神宮の前には大きな楠がそびえ立っていました。

この楠は総本社・阿蘇神社の神霊が初めて鎮座した場所といわれています。

ちなみに人吉地方で最大の楠なんだって!

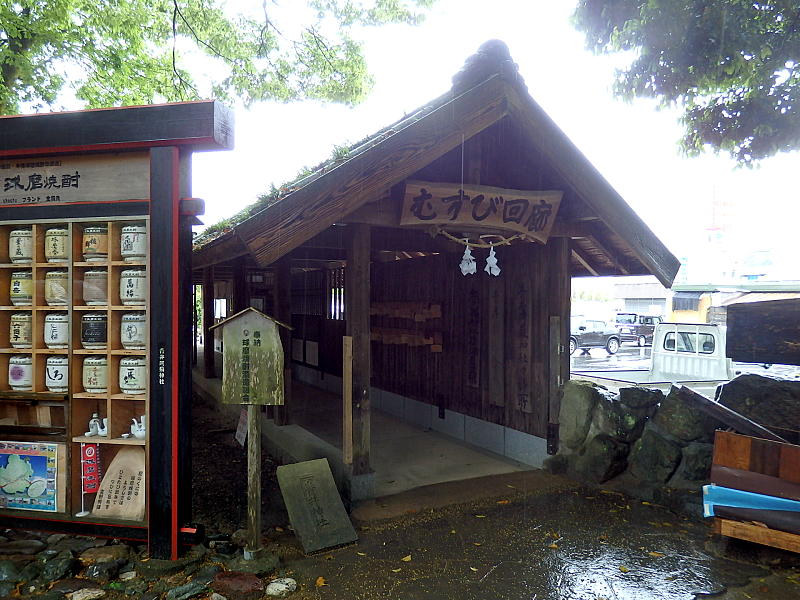

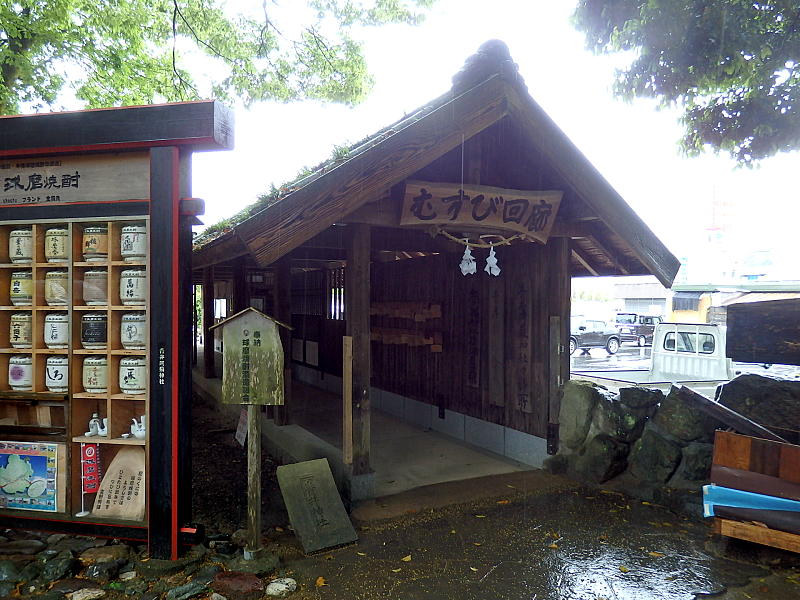

●むすびの回廊

むすびの回廊には、縁むすびと絆むすびの絵馬が掛けられていました。

ちなみに回廊の奥は社務所になっているので、関係者以外は立入禁止です。

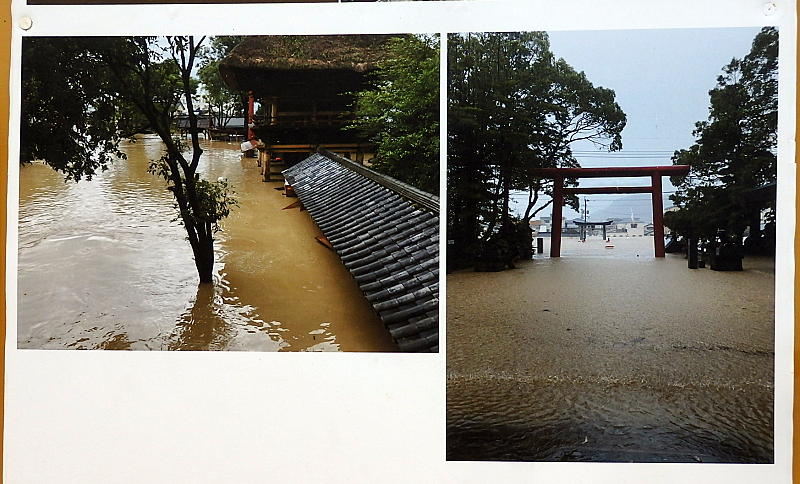

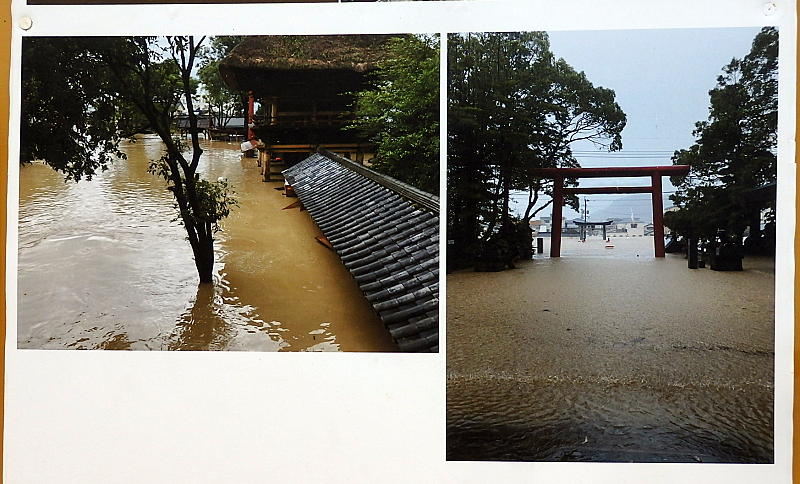

●青井阿蘇神社と水害

~画像は境内の写真展にて~

青井阿蘇神社は、日本三大急流の1つに数えられる球磨川の近くに鎮座しています。

球磨川はなかなかの暴れん坊で・・・

球磨川の氾濫域に鎮座するこの神社は、過去に何度か水害の被害に遭っているそうです。。

~画像は境内の写真展にて~

1965年の水害では近隣の住宅地で2.1mの浸水。

1971年の水害では1.1mの浸水。

そして、記憶に新しいのは2020年の豪雨災害。

この時は4.3mの浸水を記録したという。。

そんなこんなで、この神社も拝殿が床上浸水。

禊橋の欄干は濁流で破壊。

楼門も浸水してしまったようです。

うぅぅ・・・言葉にならない。。

犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。

ちなみに2020年の豪雨災害では、ここまで浸かってしまったようです。

●青井の杜 国宝記念館(仮称)

どうやら、国宝指定10周記念事業の一環として青井の杜 国宝記念館(仮称)の建設を計画しているみたいです。

1階と2階のギャラリーには、400年以上前から伝わる神輿や、2020年の豪雨で被災した御神刀や奉納刀剣などの収蔵品を展示する予定とのことです。

●オリジナル絵馬

絵馬には社殿と龍がデザインされていました。

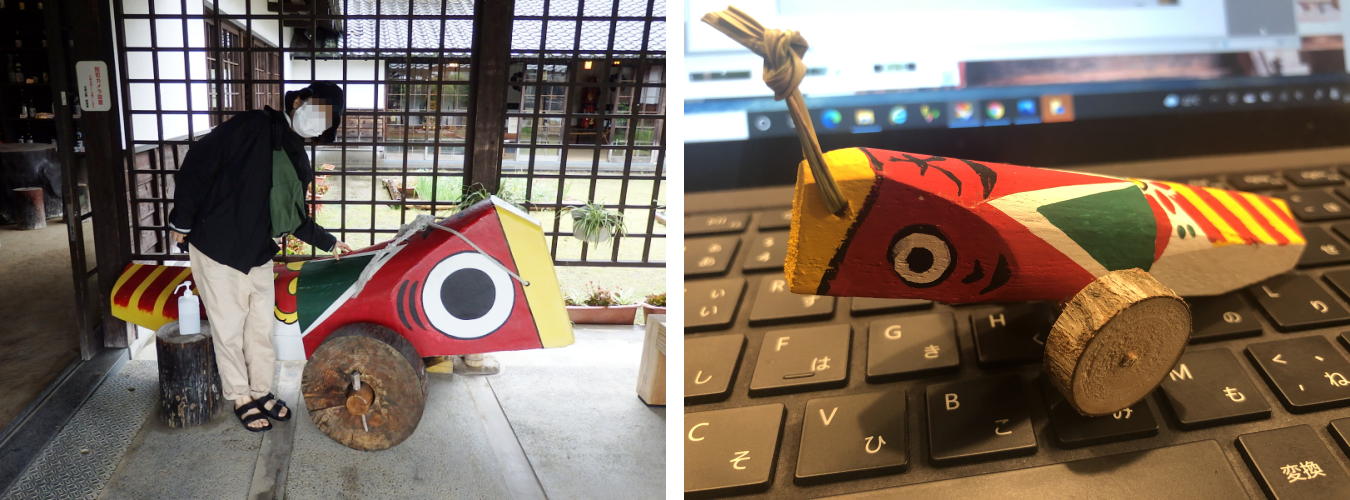

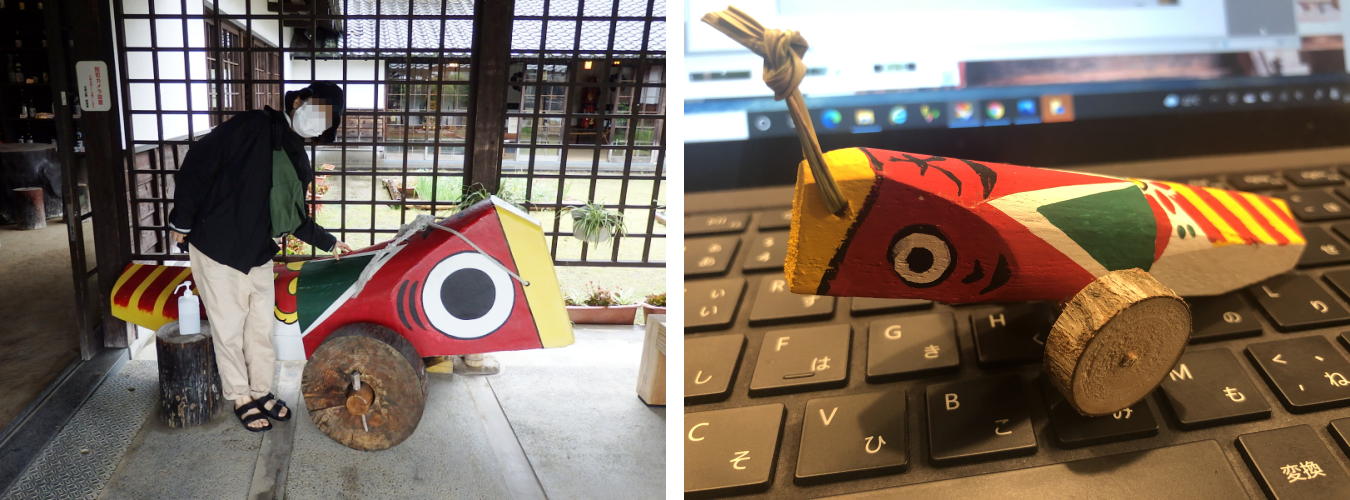

●きじ馬

あと、楼門前には大きなきじ馬がありました。

きじ馬は、人吉・球磨地方独特の郷土玩具として、子供の健やかな成長を願う縁起物とされています。

800年以上前、球磨地方に逃れた平家の落人が、都の暮らしを懐かしみながら作り始めたのが始まりなんだって。

ちなみに道の駅人吉で巨大なきじ馬に出会うことができました。

ということで、きじ馬をゲット。

密かに民芸品集めを趣味にしているので、かなり御満悦です。

●御神木・楠

・樹齢不明

・樹高 21.5m

・本幹 4.95m

・枝幹 2.52m

・根周 12.2m

・人吉市指定天然記念物

青井大神宮の前には大きな楠がそびえ立っていました。

この楠は総本社・阿蘇神社の神霊が初めて鎮座した場所といわれています。

ちなみに人吉地方で最大の楠なんだって!

●むすびの回廊

むすびの回廊には、縁むすびと絆むすびの絵馬が掛けられていました。

ちなみに回廊の奥は社務所になっているので、関係者以外は立入禁止です。

●青井阿蘇神社と水害

~画像は境内の写真展にて~

青井阿蘇神社は、日本三大急流の1つに数えられる球磨川の近くに鎮座しています。

球磨川はなかなかの暴れん坊で・・・

球磨川の氾濫域に鎮座するこの神社は、過去に何度か水害の被害に遭っているそうです。。

~画像は境内の写真展にて~

1965年の水害では近隣の住宅地で2.1mの浸水。

1971年の水害では1.1mの浸水。

そして、記憶に新しいのは2020年の豪雨災害。

この時は4.3mの浸水を記録したという。。

そんなこんなで、この神社も拝殿が床上浸水。

禊橋の欄干は濁流で破壊。

楼門も浸水してしまったようです。

うぅぅ・・・言葉にならない。。

犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。

ちなみに2020年の豪雨災害では、ここまで浸かってしまったようです。

●青井の杜 国宝記念館(仮称)

どうやら、国宝指定10周記念事業の一環として青井の杜 国宝記念館(仮称)の建設を計画しているみたいです。

1階と2階のギャラリーには、400年以上前から伝わる神輿や、2020年の豪雨で被災した御神刀や奉納刀剣などの収蔵品を展示する予定とのことです。

●オリジナル絵馬

絵馬には社殿と龍がデザインされていました。

●きじ馬

あと、楼門前には大きなきじ馬がありました。

きじ馬は、人吉・球磨地方独特の郷土玩具として、子供の健やかな成長を願う縁起物とされています。

800年以上前、球磨地方に逃れた平家の落人が、都の暮らしを懐かしみながら作り始めたのが始まりなんだって。

ちなみに道の駅人吉で巨大なきじ馬に出会うことができました。

ということで、きじ馬をゲット。

密かに民芸品集めを趣味にしているので、かなり御満悦です。

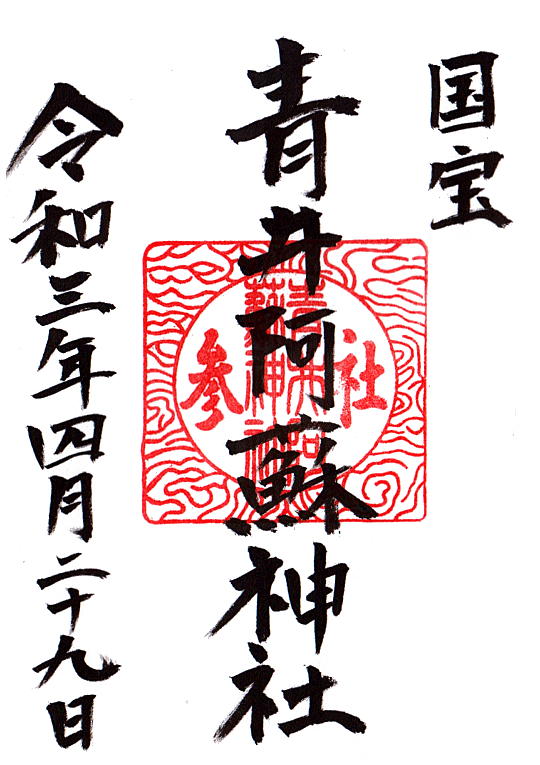

御朱印情報

●御朱印の種類

・青井阿蘇神社の御朱印

●御朱印の受付場所

・授与所(楼門横)

●御朱印の受付時間

・9:00~16:00

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

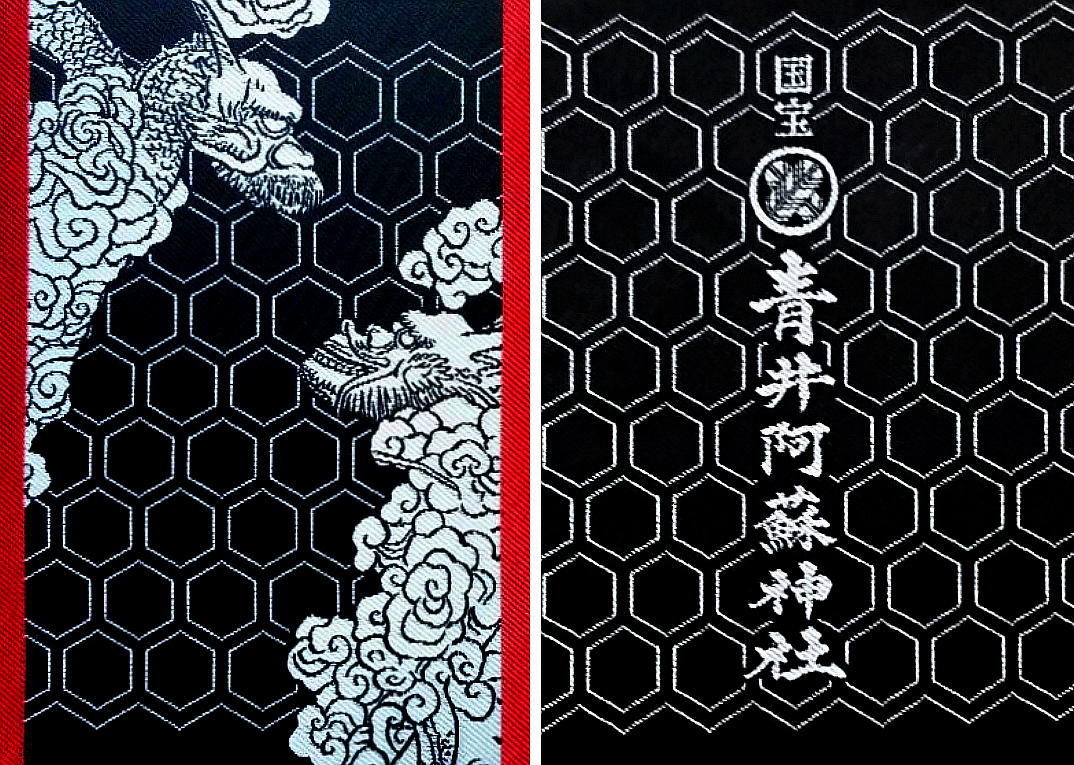

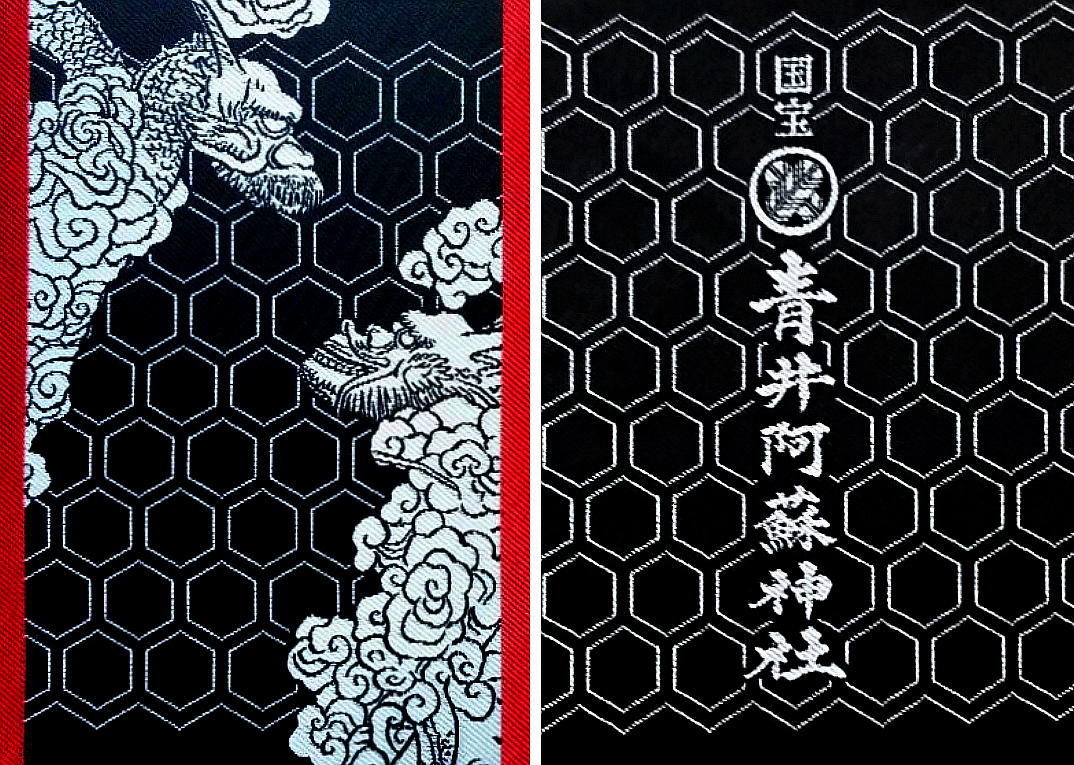

●オリジナル御朱印帳

●オリジナル御朱印帳

●オリジナル御朱印帳

・サイズ

16cm × 11cm

・初穂料

2000円

御朱印帳は全3種です。

その他、国宝指定10周年記念事業で10000円を寄付すると、お礼の品として市房杉の特別デザイン御朱印帳を頂くことができるそうです。

・2021年4月29日 参拝

・2021年5月 更新

・青井阿蘇神社の御朱印

●御朱印の受付場所

・授与所(楼門横)

●御朱印の受付時間

・9:00~16:00

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

●オリジナル御朱印帳

●オリジナル御朱印帳・サイズ

16cm × 11cm

・初穂料

2000円

御朱印帳は全3種です。

その他、国宝指定10周年記念事業で10000円を寄付すると、お礼の品として市房杉の特別デザイン御朱印帳を頂くことができるそうです。

・2021年4月29日 参拝

・2021年5月 更新

参拝情報とアクセス

●開門時間

・8:30~17:00

●境内の拝観料

・無料

●文化苑の拝観料

・大人 300円

・高校生以下 100円

・幼児 無料

●最寄りの駅

・JR人吉駅から徒歩10分

●最寄りのIC

・九州自動車道

人吉ICから車で10分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(40台)

・8:30~17:00

●境内の拝観料

・無料

●文化苑の拝観料

・大人 300円

・高校生以下 100円

・幼児 無料

●最寄りの駅

・JR人吉駅から徒歩10分

●最寄りのIC

・九州自動車道

人吉ICから車で10分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(40台)