| 所在地 | 熊本県天草市有明町大島子1891 |

|---|---|

| 祭 神 | 建御名方神・八坂刀売神 |

| 由 緒 | 1637年、天草・島原の乱の後に創建された神社といいます。その後、1662年に初代宮司・藤田丹波守元興が歌舞伎を盛り込んだ太鼓踊り(島子祭り)を例祭行事としたそうです。 |

鳥居と狛犬

●境内入口

天草市の中心部から道の駅 有明に向けて国道324号線を走っていると神社を発見。

ということで、立ち寄ることに。

どうやらこちらは大島子諏訪神社という社名の神社のようです。

ちなみに大島子諏訪神社と書いておおしまごすわ神社と読むそうです。

なんとこの神社は天草・島原の乱の初戦が行われた地だという!

一体全体、どんな神社なんでしょ。

ドキドキワクワク。

そんなこんなで、参拝開始。

●鳥居①

●鳥居①

・2010年建立

・明神鳥居

まず最初に登場するのは2010年に建立された新しめの鳥居。

鳥居の先にはすぐ社殿の姿がありました。

ということで境内はコンパクトにまとまっている模様。

●参道

そんなこんなで鳥居をくぐって、石灯籠が立ち並ぶ参道を歩くと狛犬ちゃんが登場。

●狛犬

●狛犬

・2010年奉納

・岡崎現代型

狛犬ちゃんは岡崎現代型の豪華カラーバージョンでした。

天草市の中心部から道の駅 有明に向けて国道324号線を走っていると神社を発見。

ということで、立ち寄ることに。

どうやらこちらは大島子諏訪神社という社名の神社のようです。

ちなみに大島子諏訪神社と書いておおしまごすわ神社と読むそうです。

なんとこの神社は天草・島原の乱の初戦が行われた地だという!

一体全体、どんな神社なんでしょ。

ドキドキワクワク。

そんなこんなで、参拝開始。

●鳥居①

●鳥居①

・2010年建立

・明神鳥居

まず最初に登場するのは2010年に建立された新しめの鳥居。

鳥居の先にはすぐ社殿の姿がありました。

ということで境内はコンパクトにまとまっている模様。

●参道

そんなこんなで鳥居をくぐって、石灯籠が立ち並ぶ参道を歩くと狛犬ちゃんが登場。

●狛犬

●狛犬

・2010年奉納

・岡崎現代型

狛犬ちゃんは岡崎現代型の豪華カラーバージョンでした。

拝殿と本殿

●拝殿

●拝殿

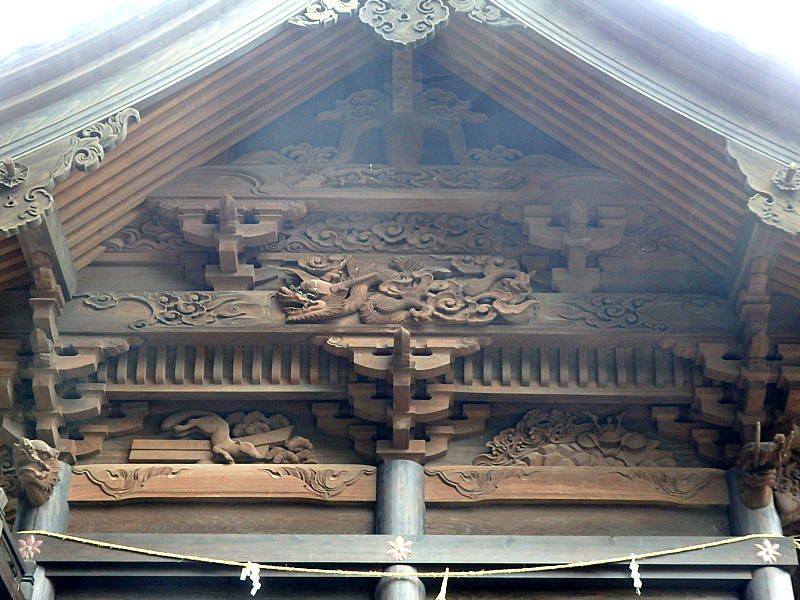

・2013年再建

・瓦葺 妻入切妻向拝付き入母屋造

境内の石碑に刻まれた由緒によると、1778年に社殿を創建。

1834年に社殿を大造営と書いてありました。

その後、2013年に再建されたのが現在の社殿のようです。

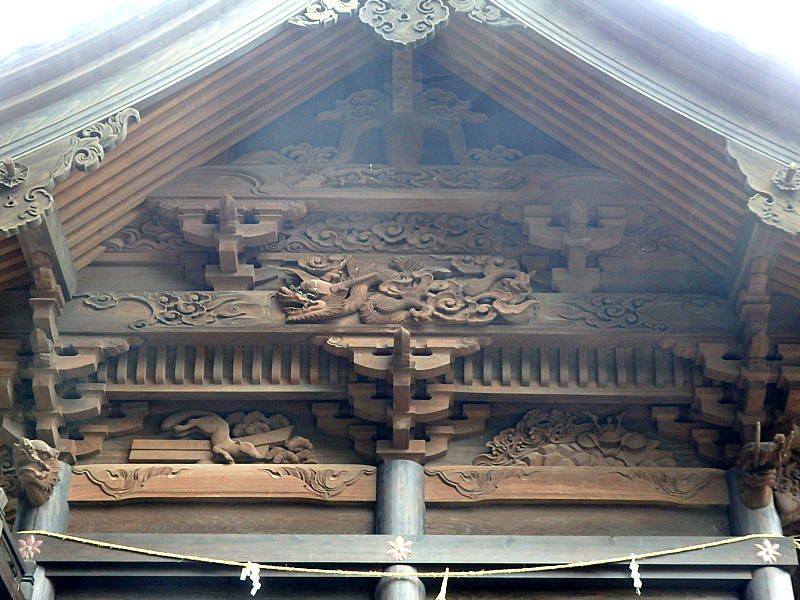

●本殿

●本殿

・2013年再建

・瓦葺 唐破風向拝付き三間社流造

●御祭神

・建御名方神

・八坂刀売神

大島子諏訪神社という社名でもわかるように、祭神は建御名方神と八坂刀売神。

この2神を総称して諏訪大明神といいます。

ちなみに建御名方神と八坂刀賣神は夫婦です。

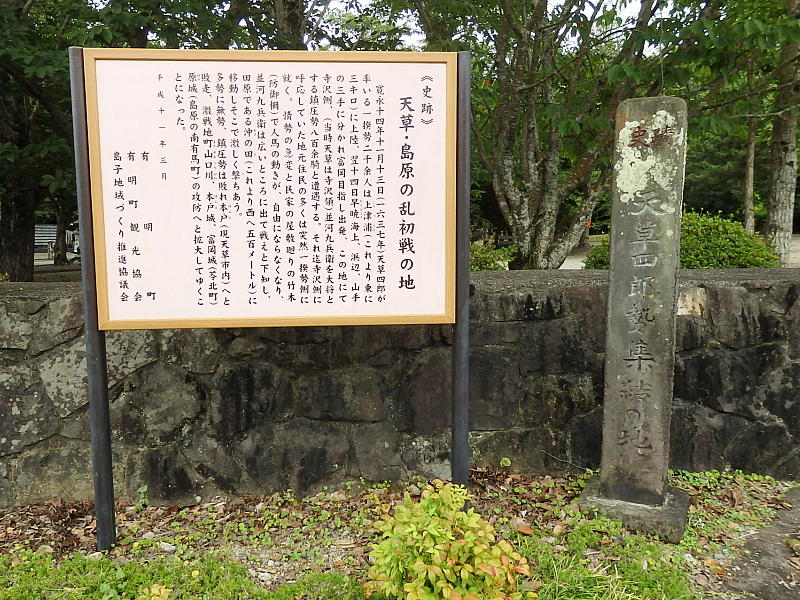

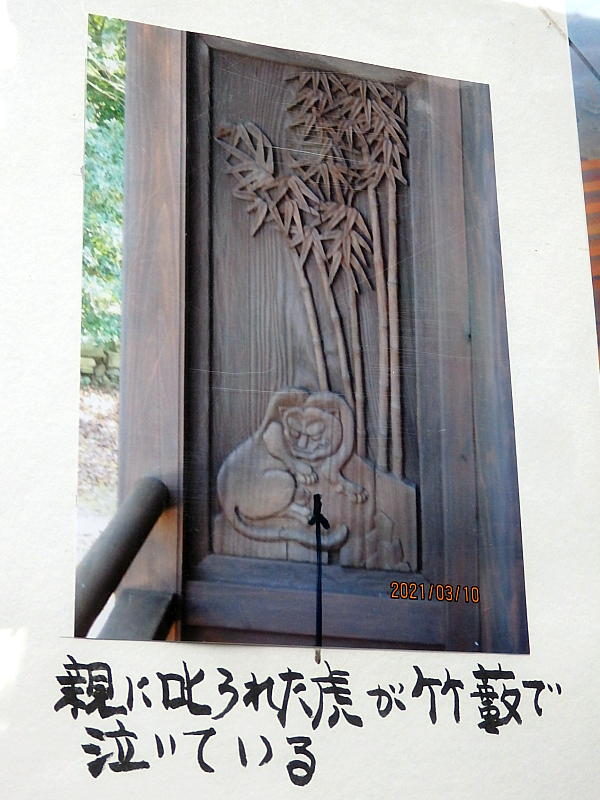

本殿に貼られた説明文には、脇障子に親に叱られて竹藪で泣いている虎が彫刻されているという!

そんなこんなで、脇障子を観察するも高欄が邪魔して虎の表情がよく見えない・・・。

背伸びしてもジャンプしても見たいところだけが見えないのですよ(笑)

うぅ〜ん、この!

もどかしい〜!

身長があと2m高ければ!

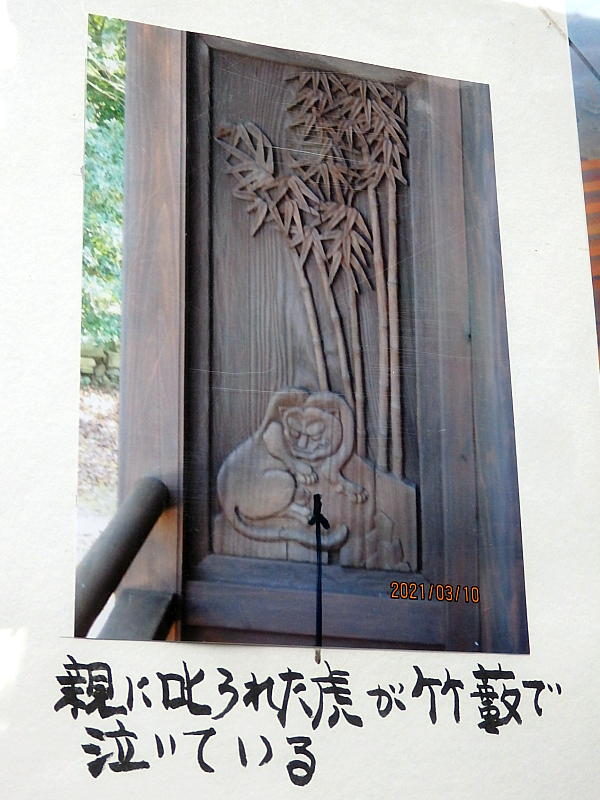

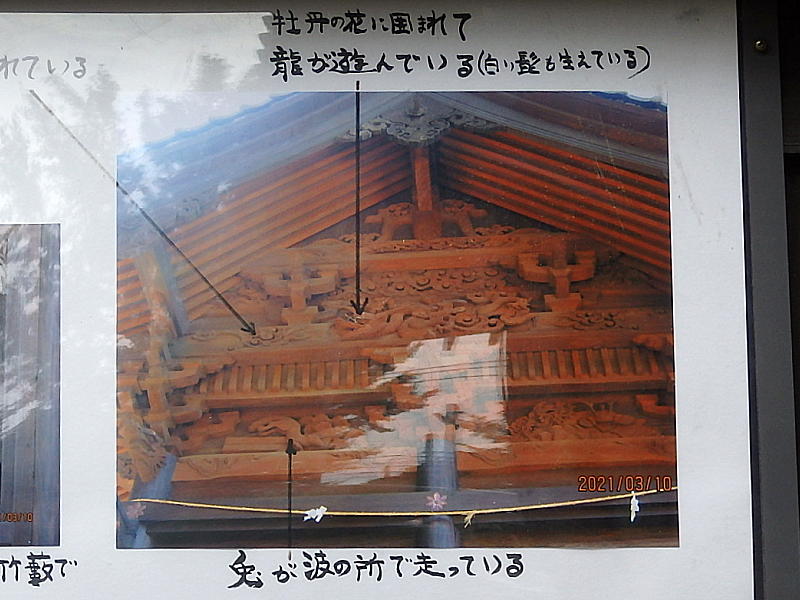

さらに、妻飾りには牡丹の花に囲まれて遊んでいる龍と波を走っている兎が彫刻されているという。

この2組はよくあるパターンの彫刻なので心が躍るほどのものではありませんでしたが、なかなか気合いの入った彫刻だったので興味深く観察してきましたよ。

●社守神

それにしても気になるのが、本殿前にある石祠。

一体全体、何だろうと思って近づいてみると社守神と書いてありました。

初めて拝見する社守神に興奮気味!

社守神は正面2ヶ所、左右側面に2ヶ所。

計4つの石祠が本殿を囲む形で配置されていました。

社守神についての説明がなかったので詳しいことはわかりませんが、読んで字のごとく社を守る神様が祀られているのでしょう。(多分)

●旧・社守神

・建立年不明

ちなみに本殿裏には旧・社守神が並んでいました。

いやはや、本日も珍しいものが拝見できて有難き幸せ。

●拝殿

・2013年再建

・瓦葺 妻入切妻向拝付き入母屋造

境内の石碑に刻まれた由緒によると、1778年に社殿を創建。

1834年に社殿を大造営と書いてありました。

その後、2013年に再建されたのが現在の社殿のようです。

●本殿

●本殿

・2013年再建

・瓦葺 唐破風向拝付き三間社流造

●御祭神

・建御名方神

・八坂刀売神

大島子諏訪神社という社名でもわかるように、祭神は建御名方神と八坂刀売神。

この2神を総称して諏訪大明神といいます。

ちなみに建御名方神と八坂刀賣神は夫婦です。

本殿に貼られた説明文には、脇障子に親に叱られて竹藪で泣いている虎が彫刻されているという!

そんなこんなで、脇障子を観察するも高欄が邪魔して虎の表情がよく見えない・・・。

背伸びしてもジャンプしても見たいところだけが見えないのですよ(笑)

うぅ〜ん、この!

もどかしい〜!

身長があと2m高ければ!

さらに、妻飾りには牡丹の花に囲まれて遊んでいる龍と波を走っている兎が彫刻されているという。

この2組はよくあるパターンの彫刻なので心が躍るほどのものではありませんでしたが、なかなか気合いの入った彫刻だったので興味深く観察してきましたよ。

●社守神

それにしても気になるのが、本殿前にある石祠。

一体全体、何だろうと思って近づいてみると社守神と書いてありました。

初めて拝見する社守神に興奮気味!

社守神は正面2ヶ所、左右側面に2ヶ所。

計4つの石祠が本殿を囲む形で配置されていました。

社守神についての説明がなかったので詳しいことはわかりませんが、読んで字のごとく社を守る神様が祀られているのでしょう。(多分)

●旧・社守神

・建立年不明

ちなみに本殿裏には旧・社守神が並んでいました。

いやはや、本日も珍しいものが拝見できて有難き幸せ。

境内社

●天満宮

●天満宮

・鳥居 2018年建立

・石祠 1879年建立

・祭神 菅原道真

1879年、教育令が発布された際、村民の学力向上を願って建立された祠とのことです。

●稲荷社と淡島神社

●稲荷社と淡島神社

・鳥居 1875年建立

・石祠 1901年建立

・祭神 宇迦之御魂神・少彦名神(?)

この祠は稲荷社と淡島神社の合祀社とのことです。

当時、島子地区では子供が産まれず、あげく商事も振るわなかったそうです。

そんなこんなで、困り果てた村民が稲荷社と淡島神社を祀る祠を建立。

すると徐々に子供が増え、商事も上向いたそうです。

●合祀社

●合祀社

・石祠 1846年建立

・祭神 大物主命・保食命・菅大神

1846年建立のこの祠は、大物主命・保食命・菅大神を祀る合祀社とのことです。

当時、この地に疫病が流行。

さらに凶作と不漁が続いたそうです。

そんなこんなで、困り果てた村民は祠を建立して崇めることに。

そんなある日、海上にアマビエが出現。

そして疫病が終息。

そして凶作と不漁もなくなったそうです。

●石灯籠と鳥居の柱

●石灯籠

・1859年建立

その他、本殿裏には火袋のない古い石灯籠がズラ〜と並んでいました。

もともとこの石灯籠は益田家(現・翠樟亭)にあったそうですが、第4代宮司の時代に参道脇に奉納。

そして現在地へ移したそうです。

ちなみに安全のために火袋は外して、別の場所に置いているとのことです。

●鳥居の柱

・1926年建立

左端にある2本の柱は、もともと天満宮(境内社)の前に建っていた鳥居の柱とのことです。

●天満宮

・鳥居 2018年建立

・石祠 1879年建立

・祭神 菅原道真

1879年、教育令が発布された際、村民の学力向上を願って建立された祠とのことです。

●稲荷社と淡島神社

●稲荷社と淡島神社

・鳥居 1875年建立

・石祠 1901年建立

・祭神 宇迦之御魂神・少彦名神(?)

この祠は稲荷社と淡島神社の合祀社とのことです。

当時、島子地区では子供が産まれず、あげく商事も振るわなかったそうです。

そんなこんなで、困り果てた村民が稲荷社と淡島神社を祀る祠を建立。

すると徐々に子供が増え、商事も上向いたそうです。

●合祀社

●合祀社

・石祠 1846年建立

・祭神 大物主命・保食命・菅大神

1846年建立のこの祠は、大物主命・保食命・菅大神を祀る合祀社とのことです。

当時、この地に疫病が流行。

さらに凶作と不漁が続いたそうです。

そんなこんなで、困り果てた村民は祠を建立して崇めることに。

そんなある日、海上にアマビエが出現。

そして疫病が終息。

そして凶作と不漁もなくなったそうです。

●石灯籠と鳥居の柱

●石灯籠

・1859年建立

その他、本殿裏には火袋のない古い石灯籠がズラ〜と並んでいました。

もともとこの石灯籠は益田家(現・翠樟亭)にあったそうですが、第4代宮司の時代に参道脇に奉納。

そして現在地へ移したそうです。

ちなみに安全のために火袋は外して、別の場所に置いているとのことです。

●鳥居の柱

・1926年建立

左端にある2本の柱は、もともと天満宮(境内社)の前に建っていた鳥居の柱とのことです。

アマビエ(鎮めの石神)

●アマビエ(鎮めの石神)

●アマビエ(鎮めの石神)

・2020年建立

・下浦町の黒川保石材店が製作

その昔、神社の東側周辺(石神地区)に珍しい形の石神が祀られていたそうです。

約100年前、この地で疫病が流行した際、その石神に祈ったところ疫病が終息し、疫病から住民を守ったといわれています。

しかし、その石神があった場所や石神の存在は不明・・・。

ということで、宮司さんは、コロナ禍をきっかけに疫病を払う石神を建立しようと考え、アマビエ像を建立したんだって。

アマビエは、1846年に熊本の海上に現れ『この先、6年間は豊作が続く。しかし同時に疫病が流行するから、今すぐ私の姿を描いた絵を人々に見せるように』というお告げを残して海に消えていきました。

容姿は3本足で身体には鱗、そしてくちばしのついたお顔。

疫病を払う妖怪といわれています。

本日、天草でアマビエ像に出会ったのは2度目。

アマビエは熊本出身の妖怪ということもあってか、アマビエ信仰が盛んなように思えました。

ちなみにアマビエちゃんの頭にはお花の髪飾りが付いていました。

アマビエちゃんは女性なのかな?

●アマビエ(鎮めの石神)

・2020年建立

・下浦町の黒川保石材店が製作

その昔、神社の東側周辺(石神地区)に珍しい形の石神が祀られていたそうです。

約100年前、この地で疫病が流行した際、その石神に祈ったところ疫病が終息し、疫病から住民を守ったといわれています。

しかし、その石神があった場所や石神の存在は不明・・・。

ということで、宮司さんは、コロナ禍をきっかけに疫病を払う石神を建立しようと考え、アマビエ像を建立したんだって。

アマビエは、1846年に熊本の海上に現れ『この先、6年間は豊作が続く。しかし同時に疫病が流行するから、今すぐ私の姿を描いた絵を人々に見せるように』というお告げを残して海に消えていきました。

容姿は3本足で身体には鱗、そしてくちばしのついたお顔。

疫病を払う妖怪といわれています。

本日、天草でアマビエ像に出会ったのは2度目。

アマビエは熊本出身の妖怪ということもあってか、アマビエ信仰が盛んなように思えました。

ちなみにアマビエちゃんの頭にはお花の髪飾りが付いていました。

アマビエちゃんは女性なのかな?

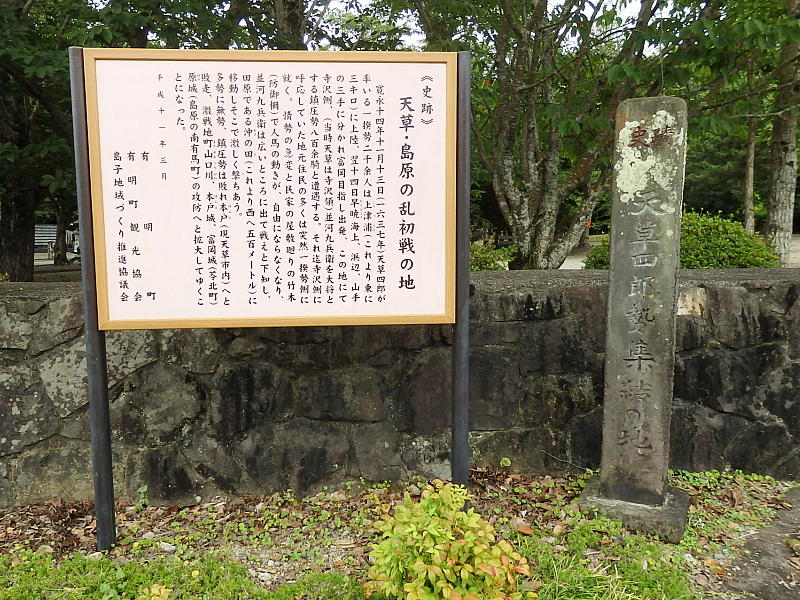

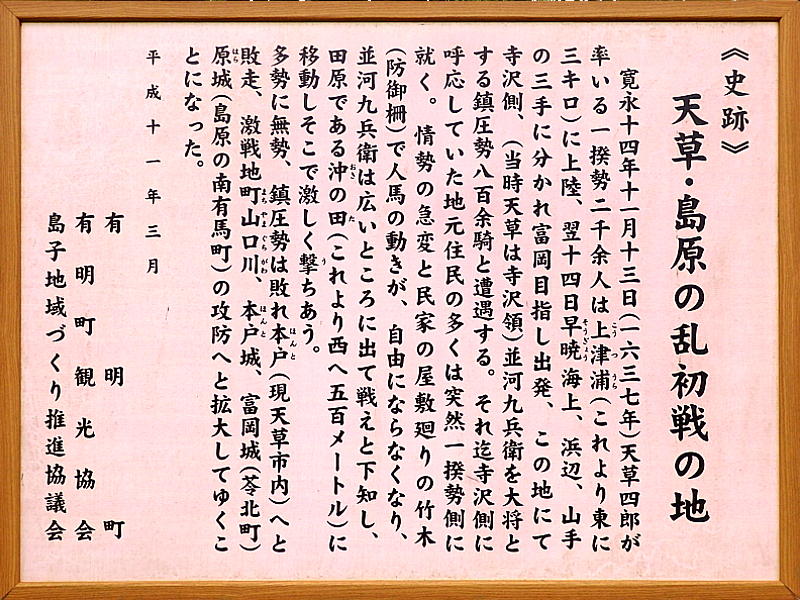

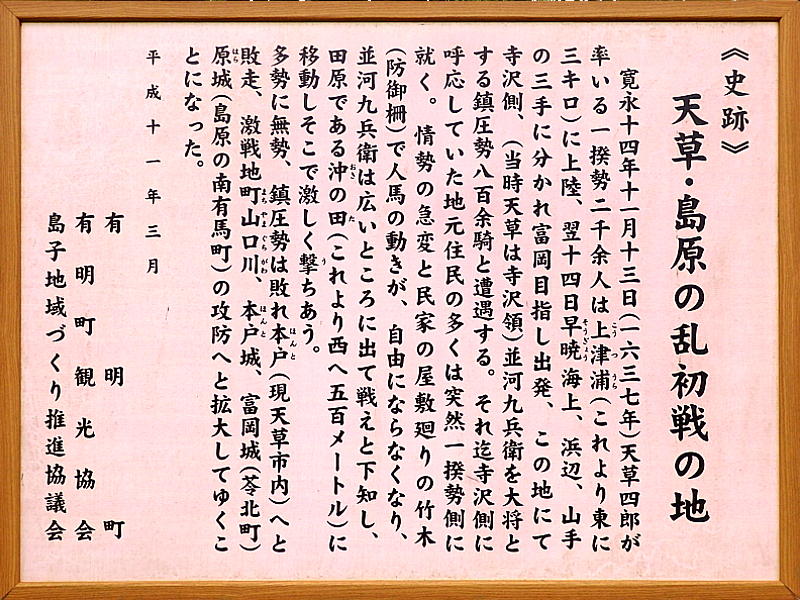

天草・島原の乱初戦の地

●天草・島原の乱初戦の地

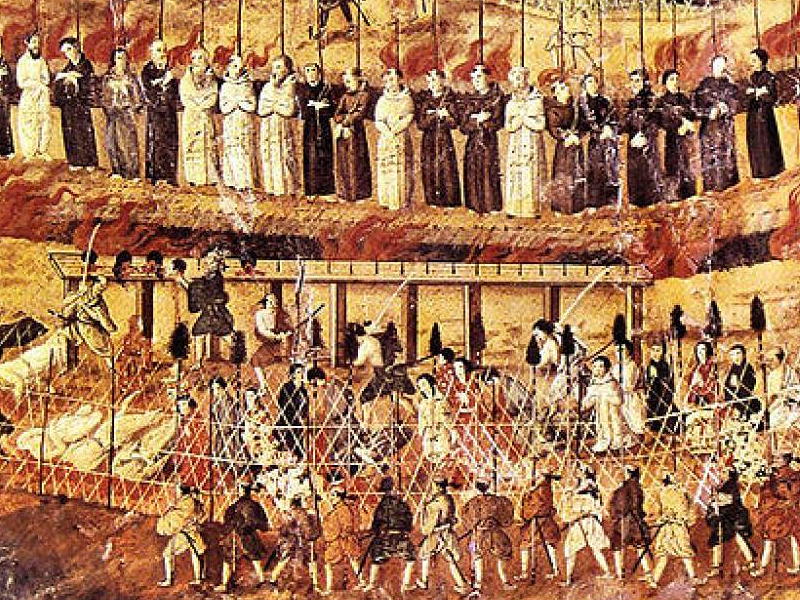

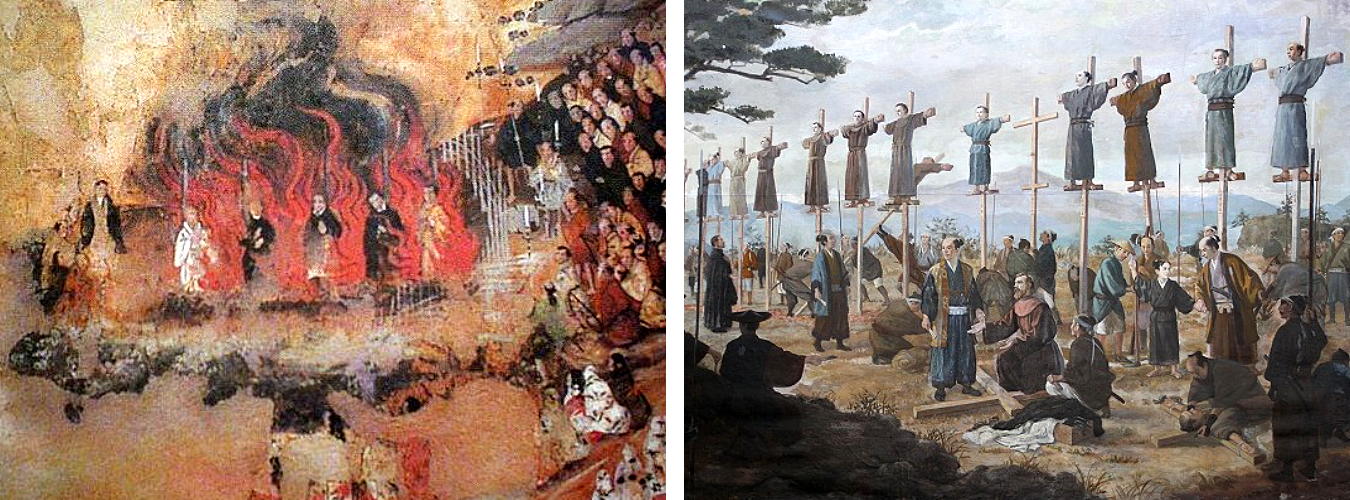

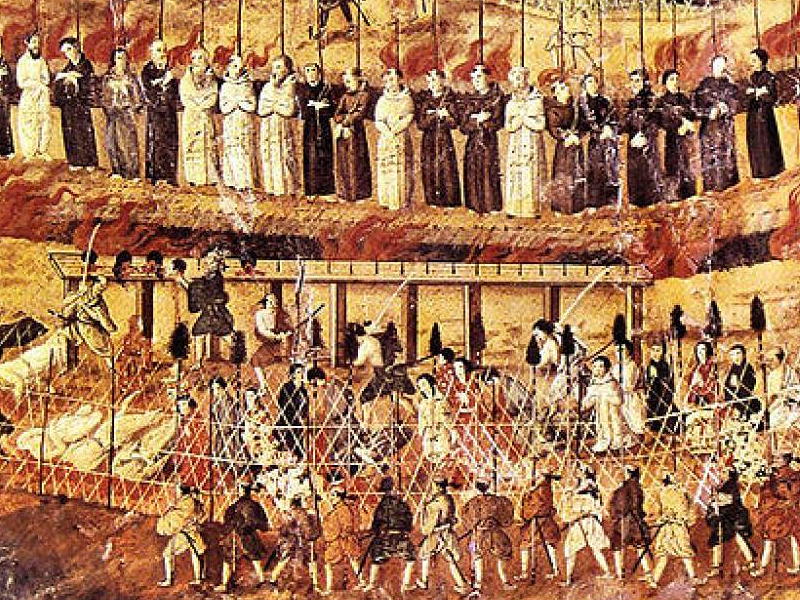

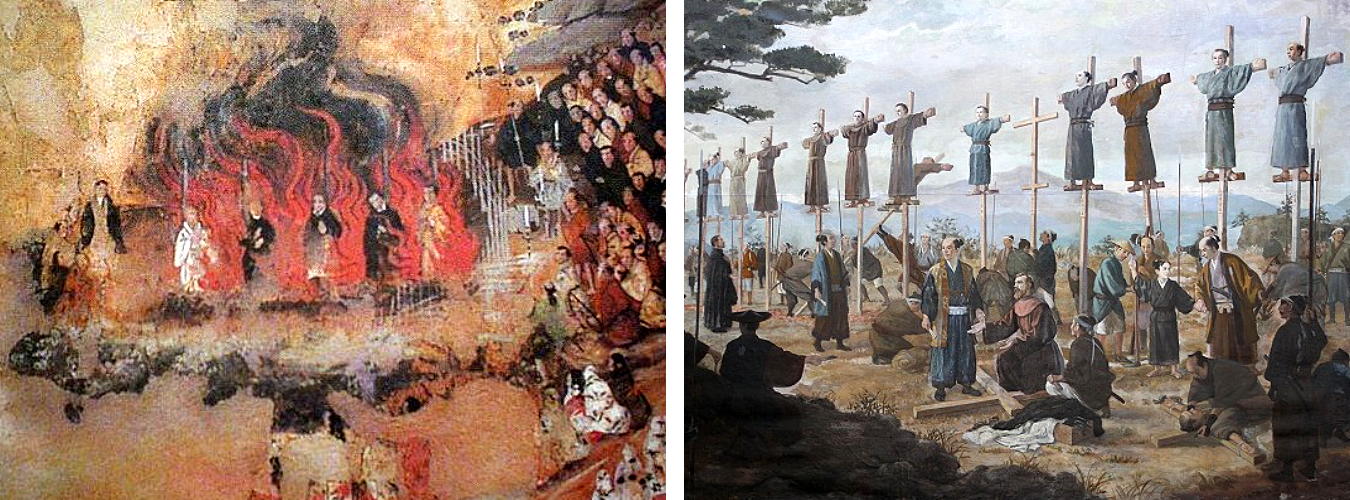

江戸時代、キリシタン弾圧と過酷な年貢に耐えかねた領民が反乱を起こした天草・島原の乱。

天草四郎率いる一揆軍と幕府の討伐軍が戦った初戦の地がこの大島子諏訪神社だという!

ちなみに天草・島原の乱は日本史上最大の一揆といわれています。

●鳥居②

●鳥居②

・1637年建立

・明神鳥居

神社前の国道324号線を挟んだところには1637年建立の明神鳥居がありました。

1637年といえば天草・島原の乱が起こった年です。

天草四郎率いる一揆軍と幕府の討伐軍はここで戦ったといわれています。

ちなみに対岸には天草と島原の一揆軍が合流した島原半島の姿が望めました。

●天草・島原の乱のその後・・・

天草・島原の乱以降、今まで以上にキリシタン弾圧が厳しくなりました。

そんなこんなで、キリシタンは幕府の目をかいくぐって密かにキリスト教を信仰しました。

いわゆる隠れキリシタンです。

江戸時代の間、キリシタン弾圧は続きますが、天草と島原の地にはたくさんの隠れキリシタンがいたといいます。

島原の乱の後、幕府はさらに禁教策を強化しました。

キリスト教の禁止。 さらにキリスト教をもたらしたポルトガル船を追放しました。

さらにさらに幕府が貿易を管理することを目的に、外国との通商・交通を禁止。 または制限しました。

いわゆる鎖国政策の開始です。

島原の乱の後、一国一城令によって廃城になったお城が反乱の拠点として使えないように、より一層破壊されるようになりました。

そんなこんなで、天草・島原の乱は日本の歴史を大きく変えた反乱だったのです。

いやはや、歴史浪漫大爆発の素敵な神社でした。

江戸時代、キリシタン弾圧と過酷な年貢に耐えかねた領民が反乱を起こした天草・島原の乱。

天草四郎率いる一揆軍と幕府の討伐軍が戦った初戦の地がこの大島子諏訪神社だという!

ちなみに天草・島原の乱は日本史上最大の一揆といわれています。

●鳥居②

●鳥居②

・1637年建立

・明神鳥居

神社前の国道324号線を挟んだところには1637年建立の明神鳥居がありました。

1637年といえば天草・島原の乱が起こった年です。

天草四郎率いる一揆軍と幕府の討伐軍はここで戦ったといわれています。

ちなみに対岸には天草と島原の一揆軍が合流した島原半島の姿が望めました。

●天草・島原の乱とは?

過酷な年貢の取立てに耐えかねた島原の領民は、密かに反乱計画を立てていました。

一方、天草ではキリシタン大名・小西行長・加藤忠広の改易で大量に発生していた浪人が一揆軍を組織していました。

そして、湯島(談合島)で会談を行い、キリシタンの間でカリスマ的な人気を得ていた16歳の少年・天草四郎を一揆軍の総大将に決めました。

1637年11月13日、天草四郎率いる一揆軍約2000人が上津浦に上陸。

翌14日の明け方、一揆軍は海上・浜辺・山手の三手に分かれ富岡を目指して出発しました。

そして大島子諏訪神社の境内で鎮圧軍約800人と遭遇し、戦が勃発!

それが天草・島原の乱の最初の戦いとなりました!

天草・島原の乱の初戦は一揆軍の勝利。

その後、勢いづいた一揆軍は富岡城を攻撃。

しかし落城寸前まで追い詰めますが、九州諸藩の討伐軍が近づいていることを知り撤退することに。

その後、有明海を渡り島原半島で島原の一揆軍と合流。

そして廃城になっていた原城に篭城しました。

一揆軍は原城を修復し、藩の蔵から奪った武器や弾薬や食料などを運び込んで討伐軍の攻撃に備えました。

このことに衝撃を受けた幕府は、12万の討伐軍で原城を包囲します。

一揆軍は板倉重昌を敗死させるなど、3ヶ月間、討伐軍と戦いましたが、食料と弾薬が尽きてしまいました・・・。

そして討伐軍の総攻撃により、一揆軍37000人は皆殺しにされたという・・・。

生き残ったのは内通者であった山田右衛門作(南蛮絵師)ただ1人だったといわれています。

幕府側には天草四郎の姿や容貌の情報が全く伝わっておらず。

そんなこんなで、幕府軍の陣には天草四郎と同じ年頃の少年たちの首が次々と持ち込まれました。

幕府軍はどれが本物の首なのか分からなかったため、幕府軍に捕えられていた四郎の母にそれらの首を見せました。

すると、母は1つの首を見たとたん顔色を変え、その場で泣き崩れたという。。

これにより、幕府軍はその首を天草四郎の首と断定。

天草四郎の首は原城の大手門前で晒され、その後、長崎出島の正面入口前で晒されたといいます。

過酷な年貢の取立てに耐えかねた島原の領民は、密かに反乱計画を立てていました。

一方、天草ではキリシタン大名・小西行長・加藤忠広の改易で大量に発生していた浪人が一揆軍を組織していました。

そして、湯島(談合島)で会談を行い、キリシタンの間でカリスマ的な人気を得ていた16歳の少年・天草四郎を一揆軍の総大将に決めました。

1637年11月13日、天草四郎率いる一揆軍約2000人が上津浦に上陸。

翌14日の明け方、一揆軍は海上・浜辺・山手の三手に分かれ富岡を目指して出発しました。

そして大島子諏訪神社の境内で鎮圧軍約800人と遭遇し、戦が勃発!

それが天草・島原の乱の最初の戦いとなりました!

天草・島原の乱の初戦は一揆軍の勝利。

その後、勢いづいた一揆軍は富岡城を攻撃。

しかし落城寸前まで追い詰めますが、九州諸藩の討伐軍が近づいていることを知り撤退することに。

その後、有明海を渡り島原半島で島原の一揆軍と合流。

そして廃城になっていた原城に篭城しました。

一揆軍は原城を修復し、藩の蔵から奪った武器や弾薬や食料などを運び込んで討伐軍の攻撃に備えました。

このことに衝撃を受けた幕府は、12万の討伐軍で原城を包囲します。

一揆軍は板倉重昌を敗死させるなど、3ヶ月間、討伐軍と戦いましたが、食料と弾薬が尽きてしまいました・・・。

そして討伐軍の総攻撃により、一揆軍37000人は皆殺しにされたという・・・。

生き残ったのは内通者であった山田右衛門作(南蛮絵師)ただ1人だったといわれています。

幕府側には天草四郎の姿や容貌の情報が全く伝わっておらず。

そんなこんなで、幕府軍の陣には天草四郎と同じ年頃の少年たちの首が次々と持ち込まれました。

幕府軍はどれが本物の首なのか分からなかったため、幕府軍に捕えられていた四郎の母にそれらの首を見せました。

すると、母は1つの首を見たとたん顔色を変え、その場で泣き崩れたという。。

これにより、幕府軍はその首を天草四郎の首と断定。

天草四郎の首は原城の大手門前で晒され、その後、長崎出島の正面入口前で晒されたといいます。

●天草・島原の乱のその後・・・

天草・島原の乱以降、今まで以上にキリシタン弾圧が厳しくなりました。

そんなこんなで、キリシタンは幕府の目をかいくぐって密かにキリスト教を信仰しました。

いわゆる隠れキリシタンです。

江戸時代の間、キリシタン弾圧は続きますが、天草と島原の地にはたくさんの隠れキリシタンがいたといいます。

島原の乱の後、幕府はさらに禁教策を強化しました。

キリスト教の禁止。 さらにキリスト教をもたらしたポルトガル船を追放しました。

さらにさらに幕府が貿易を管理することを目的に、外国との通商・交通を禁止。 または制限しました。

いわゆる鎖国政策の開始です。

島原の乱の後、一国一城令によって廃城になったお城が反乱の拠点として使えないように、より一層破壊されるようになりました。

そんなこんなで、天草・島原の乱は日本の歴史を大きく変えた反乱だったのです。

いやはや、歴史浪漫大爆発の素敵な神社でした。

崎津三宗教の御朱印情報~本当に御朱印は終了してしまったのか?普應軒・崎津諏訪神社・崎津教会~(熊本県天草市)

三宗教の御朱印とは?●三宗教の御朱印とは?2018年、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の構成資産の1つとして世界文化遺産に登録された天草の崎津集落。なんと崎津集落では世界遺産の登録...

道の駅 有明

●道の駅 有明

参拝後、大島子諏訪神社から車で10分のところにある道の駅 有明に行ってきました。

天草の名物といえばタコ!

国道324号線の有明区間は、タコによるまちづくりの一環として天草ありあけタコ街道と命名されております。

タコとイカが大好き!

ということで、タコ天丼と海鮮丼を食べてきました。

その後、道の駅 有明から陸橋を渡って四郎ヶ浜へ。

四郎ヶ浜の地面にはタコの吸盤がデザインされていました。

ほんでもって吸盤の先には・・・

はいドン!

巨大タコのモニュメントがっ!

うぅぅぅ・・・

巨大タコに絞め殺されました。

参拝後、大島子諏訪神社から車で10分のところにある道の駅 有明に行ってきました。

天草の名物といえばタコ!

国道324号線の有明区間は、タコによるまちづくりの一環として天草ありあけタコ街道と命名されております。

タコとイカが大好き!

ということで、タコ天丼と海鮮丼を食べてきました。

その後、道の駅 有明から陸橋を渡って四郎ヶ浜へ。

四郎ヶ浜の地面にはタコの吸盤がデザインされていました。

ほんでもって吸盤の先には・・・

はいドン!

巨大タコのモニュメントがっ!

うぅぅぅ・・・

巨大タコに絞め殺されました。

御朱印情報

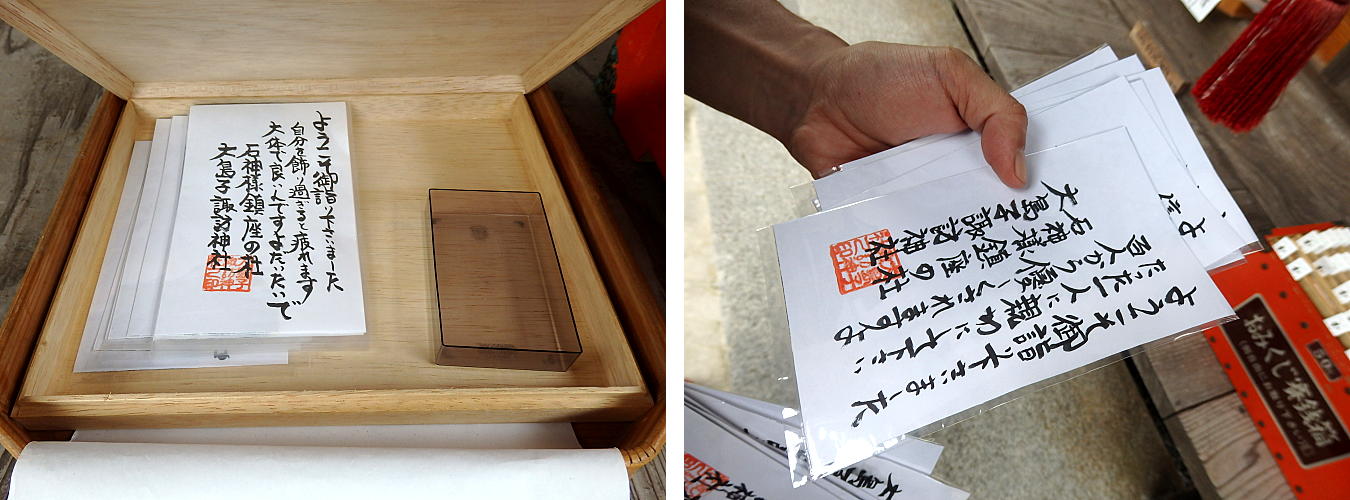

●御朱印情報

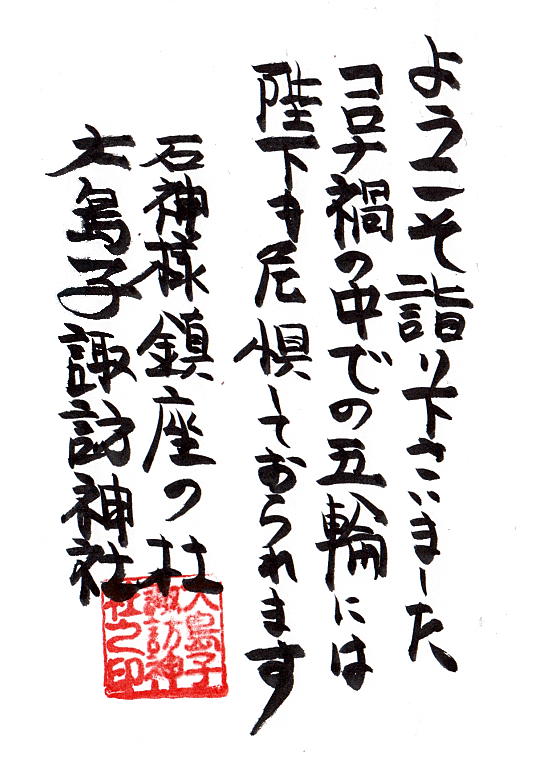

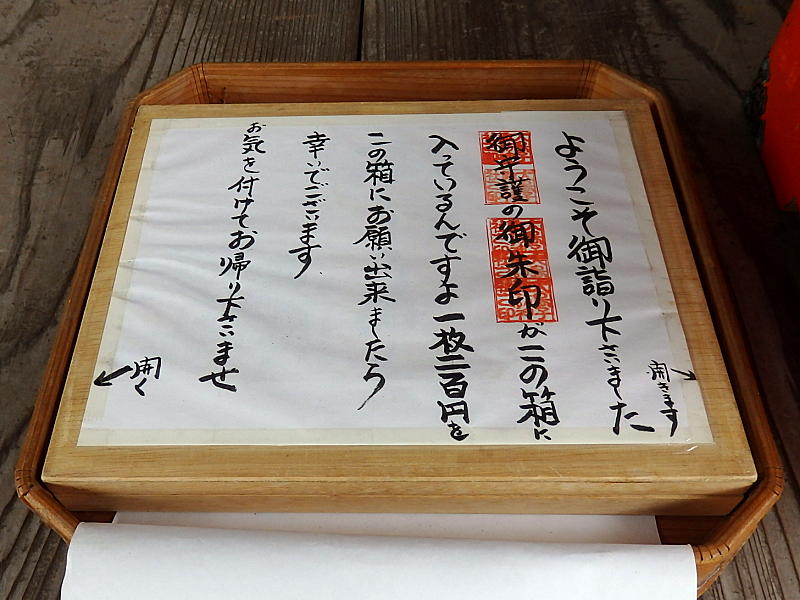

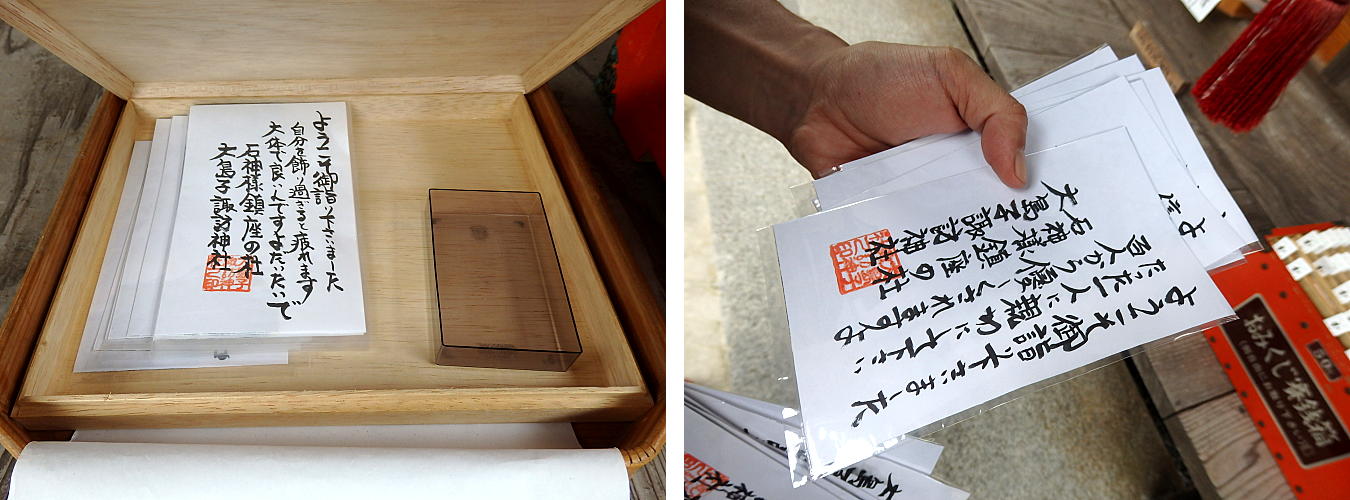

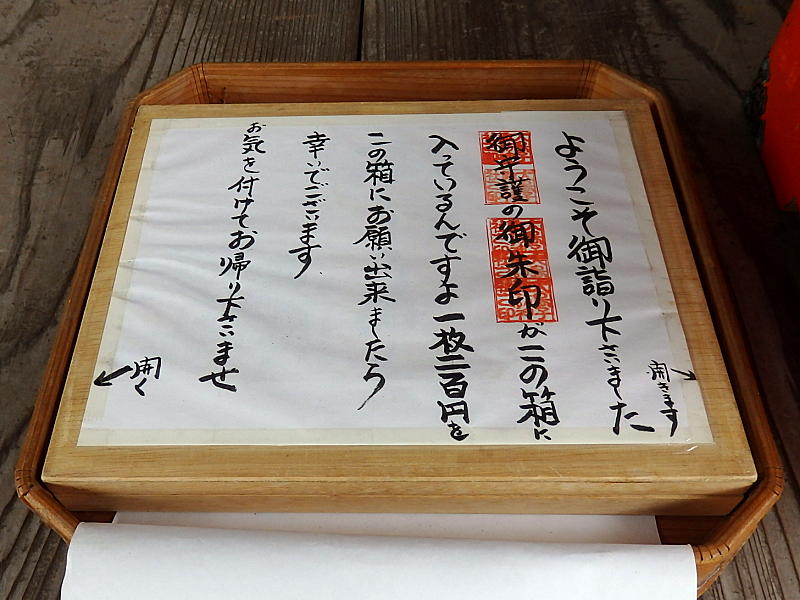

拝殿正面に置かれた箱の中に書置きの御朱印がありました。

御朱印は1枚1枚手書きで、宮司さんの一言が書かれていました。

御朱印はそれぞれ違う一言が書かれていますので、もしかしたら世界で1枚だけの御朱印かも知れません。

そんなこんなで、どれにしようかと相当悩みましたが、やたらとメッセージ性の強い御朱印をチョイスしました。

●御朱印の種類

・大島子諏訪神社の御朱印

●御朱印の受付場所

・拝殿前の箱に書置きの御朱印が用意されています

●御朱印の受付時間

・不明

●御朱印の料金

・200円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2021年7月16日 参拝

・2021年8月 更新

拝殿正面に置かれた箱の中に書置きの御朱印がありました。

御朱印は1枚1枚手書きで、宮司さんの一言が書かれていました。

御朱印はそれぞれ違う一言が書かれていますので、もしかしたら世界で1枚だけの御朱印かも知れません。

そんなこんなで、どれにしようかと相当悩みましたが、やたらとメッセージ性の強い御朱印をチョイスしました。

●御朱印の種類

・大島子諏訪神社の御朱印

●御朱印の受付場所

・拝殿前の箱に書置きの御朱印が用意されています

●御朱印の受付時間

・不明

●御朱印の料金

・200円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2021年7月16日 参拝

・2021年8月 更新

参拝情報とアクセス

●開門時間

・境内自由

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR三角駅から車で40分

●最寄りのIC

・九州自動車道

松橋ICから車で1時間20分

●最寄りのバス停

・JR熊本駅前から

天草産交車庫前行に乗車

バス停 島子で下車 徒歩7分

●車でアクセス(目安)

・JR熊本駅から車で1時間40分

・天草空港から車で30分

・阿蘇くまもと空港から車で1時間50分

●駐車場

●駐車場

・境内に無料の駐車スペースがあります

・境内自由

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR三角駅から車で40分

●最寄りのIC

・九州自動車道

松橋ICから車で1時間20分

●最寄りのバス停

・JR熊本駅前から

天草産交車庫前行に乗車

バス停 島子で下車 徒歩7分

●車でアクセス(目安)

・JR熊本駅から車で1時間40分

・天草空港から車で30分

・阿蘇くまもと空港から車で1時間50分

●駐車場

●駐車場

・境内に無料の駐車スペースがあります