| 所在地 | 兵庫県高砂市阿弥陀町生石171 |

|---|---|

| 祭 神 | ・大穴牟遅命(大国主大神・生石子大神) ・少毘古那命(粟嶋大神・高御位大神) |

| 由 緒 | 神社に伝わる生石神社略記によると、神代の昔、大穴牟遅命と少毘古那命の2神が、天津神の命を受けて出雲国より播磨国に来られた際、2神が相談し国土を鎮めるに相応しい石造りの宮殿を建てようとしたそうです。そんなこんなで、一夜のうちに現在の形まで造りましたが、工事半ばで播磨の土着神である阿賀の神の反乱が起こり、宮殿の造営を中止。そして現・神爪地区に多数の神様を集めて反乱を鎮圧している間に夜が明けてしまい、宮殿は横倒しのまま起こすことができなかったという。その後、2神は未完成の宮殿に籠り『永劫に国土を鎮めん』と言明。それ以来、この宮殿は石の宝殿、鎮の岩室と言われるようになったという。その後、崇神天皇の時代、国内に疫病が流行していたとき、石の宝殿に鎮まる2神が崇神天皇の夢に現れ『吾らを祀れば天下は泰平になる』と告げたことから、現在地に生石神社を創建したという。それが生石神社の始まりといわれています。 |

| HP | 日本三奇 石乃宝殿 生石神社 |

Contents

参拝ルート①(鳥居・手水舎・石灯籠)

そう言えば昔、会社の同僚から『生石神社の石の宝殿を調査してきてほしい』という依頼を受けていた!

そんなこんなで、兵庫県高砂市に鎮座する生石神社に到着。

生石神社と書いて、なんとおうしこじんじゃと読むという!

これは流石に読めない!

恥ずかしながら、神社に到着するまでいきいし神社と言っていました!

なんなら会社の同僚もいきいし神社と言っていました!(笑)

あ〜、早く同僚に正解を伝えたーい(笑)

そんなこんなで、参拝開始。

ちなみに生石神社の境内入口は2ヶ所あります。

お車でお越しの方は駐車場近くの鳥居から参拝すると便利です。

●駐車場近くの鳥居

●駐車場近くの鳥居

・1919年建立

・明神鳥居

駐車場近くの鳥居は大正8年建立の明神鳥居。

扁額には生石?神社と書かれておりました。

生石と神社の間に幽霊が万歳したような文字が書かれているというね・・・(-“-;) ??

これは一体何て読むの???

ということで調べてみると、あの文字は子なんだとか!

ということで、生石子神社と書かれているみたいですね。

●手水舎

●手水舎

・建立年不明

・瓦葺 切妻造

そんなこんなで、駐車場近くの鳥居をくぐって手水舎でお清め。

●石灯籠①

●石灯籠①

・1829年建立

・材質 竜山石

・石工 宗右ヱ門

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

手水舎の隣には文政12年に建立された一対の石灯籠がありました。

向かって右の灯籠の竿には高御位大明神。

そして向かって左の灯籠の竿には生石子大明神と刻まれていました。

この神社の御祭神は大己貴命(大国主)と少彦名命。

大己貴命(大国主)の別名は生石子大明神。

少彦名命の別名は高御位大明神。

ということで、石灯籠の竿には生石神社の御祭神が刻まれているのだな。

●参道

石灯籠同様、参道脇に立ち並んでいる玉垣も竜山石で作られていました。

●詰所

そんなこんなで、参拝を歩くと詰所に到着。

参拝ルート②(鳥居・石灯籠・絵馬殿)

●境内入口②

こちらは東参道の境内入口です。

この東参道が神社の正面となりますので、おそらくこちらから参拝するのが正式な参拝ルートだと思われます。

●東参道の鳥居

●東参道の鳥居

・1981年再建

・明神鳥居

駐車場近くの鳥居の扁額には生石子神社と書かれていましたが、東参道の鳥居の扁額はシンプルに生石神社でした。

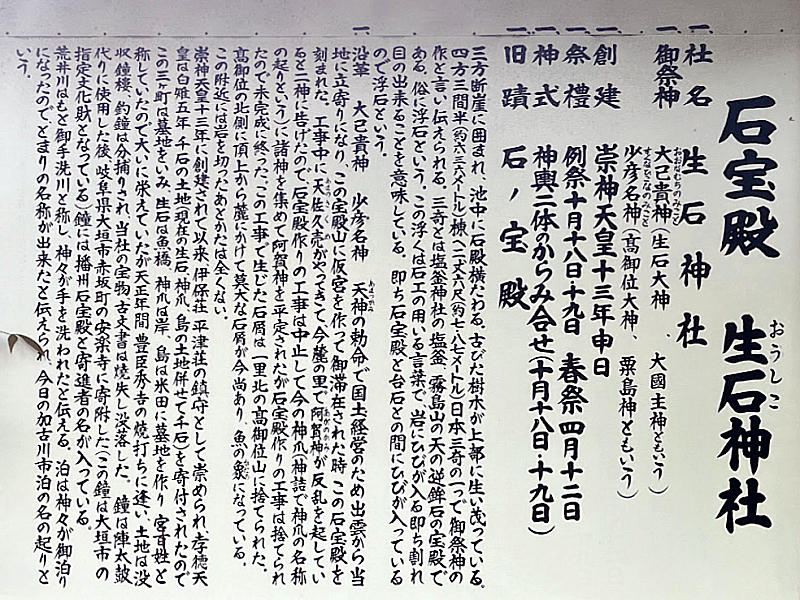

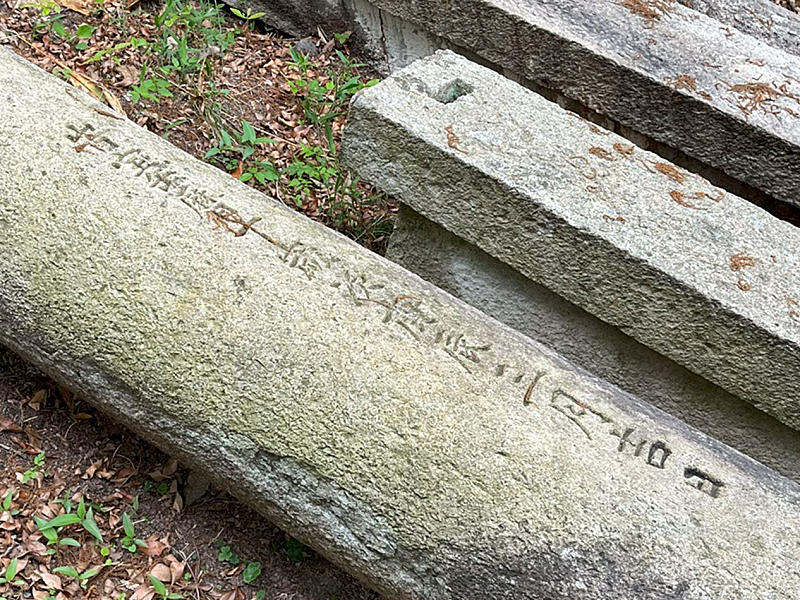

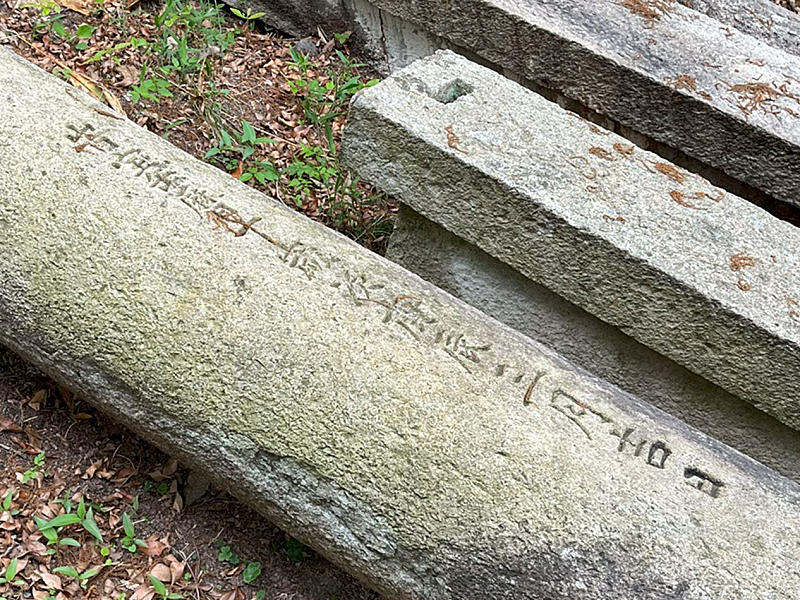

●東参道の旧鳥居

●東参道の旧鳥居

・1760年作

・明神鳥居

東参道の鳥居の横にはバラバラになった旧鳥居の部材が置かれていました。

柱に宝暦十歳次庚辰三月吉日と刻まれてましたので、旧鳥居は1760年に建立されたものだったみたいです。

●石灯籠②

●石灯籠②

・1750年建立

・材質 花崗岩

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

鳥居の前には寛延3年に建立された石灯籠がありました。

この地は竜山石の産地。

もちろんこの石灯籠も竜山石なんだろうなぁ〜と思ったらベタに花崗岩でした!

その他、鳥居の前には違い鷹の羽と三つ並び鷹の羽の紋が刻まれた巨大な石がありました。

見た感じ、こちらも竜山石ではなく花崗岩のようです。

●参道

そんなこんなで、鳥居をくぐると長〜い石階段が登場。

駐車場近くからの参拝ルートより、こちらの方が雰囲気があって好きです(個人的感想)

●絵馬殿

●絵馬殿

・1816年以降建立

・銅板葺 入母屋造

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

長〜い石階段を上ると、まるで城門のようなイカつい絵馬殿が登場!

石垣が素晴らし過ぎるぞ!

興奮!

さらに興奮したのは絵馬殿の下を石階段が突き抜けているところ!

何だ何だ、カッコよ過ぎるぞ!

振り返る。

今までそれなりに色々な神社を参拝してきたけど、建物の下を階段が突き抜けている参道は初めてだ(多分)

絵馬殿ということで、この建物には奉納された絵馬が掲げられています。

ちなみに、もともとこの絵馬殿は拝殿だったという説があるそうです。

それにしても爽快な景色!

絵馬殿からは高砂市内が一望できました。

●詰所

そんなこんなで、絵馬殿の下の階段を上ると詰所に到着。

こちらは東参道の境内入口です。

この東参道が神社の正面となりますので、おそらくこちらから参拝するのが正式な参拝ルートだと思われます。

●東参道の鳥居

●東参道の鳥居

・1981年再建

・明神鳥居

駐車場近くの鳥居の扁額には生石子神社と書かれていましたが、東参道の鳥居の扁額はシンプルに生石神社でした。

●東参道の旧鳥居

●東参道の旧鳥居

・1760年作

・明神鳥居

東参道の鳥居の横にはバラバラになった旧鳥居の部材が置かれていました。

柱に宝暦十歳次庚辰三月吉日と刻まれてましたので、旧鳥居は1760年に建立されたものだったみたいです。

●石灯籠②

●石灯籠②

・1750年建立

・材質 花崗岩

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

鳥居の前には寛延3年に建立された石灯籠がありました。

この地は竜山石の産地。

もちろんこの石灯籠も竜山石なんだろうなぁ〜と思ったらベタに花崗岩でした!

その他、鳥居の前には違い鷹の羽と三つ並び鷹の羽の紋が刻まれた巨大な石がありました。

見た感じ、こちらも竜山石ではなく花崗岩のようです。

●参道

そんなこんなで、鳥居をくぐると長〜い石階段が登場。

駐車場近くからの参拝ルートより、こちらの方が雰囲気があって好きです(個人的感想)

●絵馬殿

●絵馬殿

・1816年以降建立

・銅板葺 入母屋造

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

長〜い石階段を上ると、まるで城門のようなイカつい絵馬殿が登場!

石垣が素晴らし過ぎるぞ!

興奮!

さらに興奮したのは絵馬殿の下を石階段が突き抜けているところ!

何だ何だ、カッコよ過ぎるぞ!

振り返る。

今までそれなりに色々な神社を参拝してきたけど、建物の下を階段が突き抜けている参道は初めてだ(多分)

絵馬殿ということで、この建物には奉納された絵馬が掲げられています。

ちなみに、もともとこの絵馬殿は拝殿だったという説があるそうです。

それにしても爽快な景色!

絵馬殿からは高砂市内が一望できました。

●詰所

そんなこんなで、絵馬殿の下の階段を上ると詰所に到着。

詰所と狛犬と本社

●詰所

●詰所

・江戸時代末期建立

・銅板葺 軒唐破風付き入母屋造

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

こちらは拝殿・・・ノンノンノン。

まるで拝殿のようなこの建物は詰所!

詰所というと守衛の方や現場作業員がいるような・・・そんなイメージをしてしまう私ですが、こちらの詰所は授与所になっていました。

なるほど。

授与所はある意味詰所だ。

そんなことより、詰所は割拝殿のような造りになっていました。

ちなみに現在は詰所という名前ですが、かつては舞殿や前殿と呼ばれていたそうです。

●狛犬

●狛犬

・1906年奉納

・出雲尾立

こちらは詰所前におられる狛犬ちゃんです。

こ、これは、まさかの出雲尾立!

材質はおそらく来待石だと思われます。

来待石はモロい石なので崩れている狛犬が多いですが、こちらはかなり良い状態で残っていました。

竜山石、花崗岩、来待石・・・

この神社では様々な石材が拝見できるので非常に楽しいです。

●玉垣

●玉垣

・明治時代建立

ちなみに詰所の玉垣は明治時代に建立されたものでした。

●本社

●本社

・1844年建立

・銅板葺 軒唐破風 千鳥破風付き流造

そんなこんなで、詰所を過ぎると本社が登場。

近過ぎて全体像を撮影することができませんでしたが、これまた珍しい構造の建物でした!

お社の左右に御祭神の大穴牟遅命と少毘古那命がお祀りされており、中央は絵馬殿・詰所同様、参拝者がくぐれる構造になってるというね。

あと、お社の2階に御祭神がお祀りされてるのも珍しいなぁ〜と思いました。

●向かって左

・大穴牟遅命(大己貴命・大国主神・生石子大明神)

●向かって右

・少毘古那命(少彦名命・粟嶋大神・高御位大明神)

ちなみに昇殿することはできませんでした。

そんなこんなで参拝後、本社の下をくぐって境内奥へ。

どうやらこの先に生石神社のハイライト・石の宝殿があるようだ!

というか、石の宝殿って何なんだろう!?

ドキドキワクワク♪

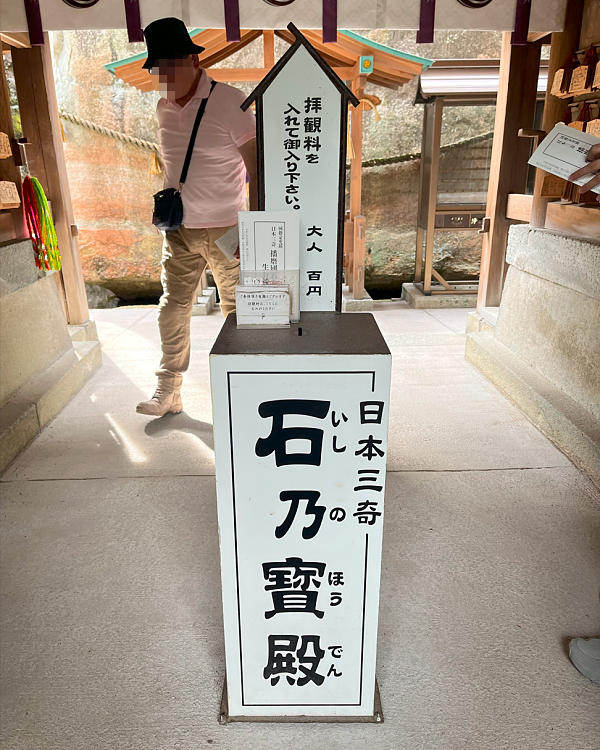

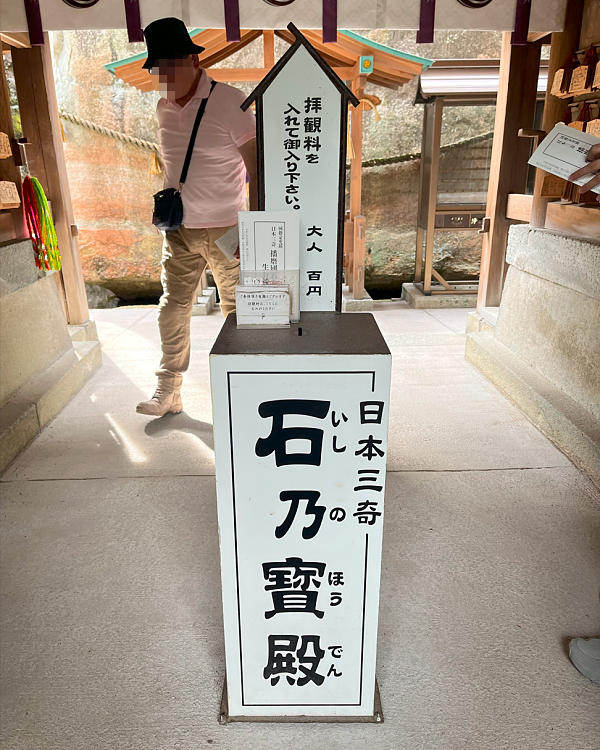

そんなこんなで、拝観料100円を納めて石の宝殿とご対面〜!

●詰所

・江戸時代末期建立

・銅板葺 軒唐破風付き入母屋造

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

こちらは拝殿・・・ノンノンノン。

まるで拝殿のようなこの建物は詰所!

詰所というと守衛の方や現場作業員がいるような・・・そんなイメージをしてしまう私ですが、こちらの詰所は授与所になっていました。

なるほど。

授与所はある意味詰所だ。

そんなことより、詰所は割拝殿のような造りになっていました。

ちなみに現在は詰所という名前ですが、かつては舞殿や前殿と呼ばれていたそうです。

●狛犬

●狛犬

・1906年奉納

・出雲尾立

こちらは詰所前におられる狛犬ちゃんです。

こ、これは、まさかの出雲尾立!

材質はおそらく来待石だと思われます。

来待石はモロい石なので崩れている狛犬が多いですが、こちらはかなり良い状態で残っていました。

竜山石、花崗岩、来待石・・・

この神社では様々な石材が拝見できるので非常に楽しいです。

●玉垣

●玉垣

・明治時代建立

ちなみに詰所の玉垣は明治時代に建立されたものでした。

●本社

●本社

・1844年建立

・銅板葺 軒唐破風 千鳥破風付き流造

そんなこんなで、詰所を過ぎると本社が登場。

近過ぎて全体像を撮影することができませんでしたが、これまた珍しい構造の建物でした!

お社の左右に御祭神の大穴牟遅命と少毘古那命がお祀りされており、中央は絵馬殿・詰所同様、参拝者がくぐれる構造になってるというね。

あと、お社の2階に御祭神がお祀りされてるのも珍しいなぁ〜と思いました。

●向かって左

・大穴牟遅命(大己貴命・大国主神・生石子大明神)

●向かって右

・少毘古那命(少彦名命・粟嶋大神・高御位大明神)

ちなみに昇殿することはできませんでした。

そんなこんなで参拝後、本社の下をくぐって境内奥へ。

どうやらこの先に生石神社のハイライト・石の宝殿があるようだ!

というか、石の宝殿って何なんだろう!?

ドキドキワクワク♪

そんなこんなで、拝観料100円を納めて石の宝殿とご対面〜!

石の宝殿(浮石)

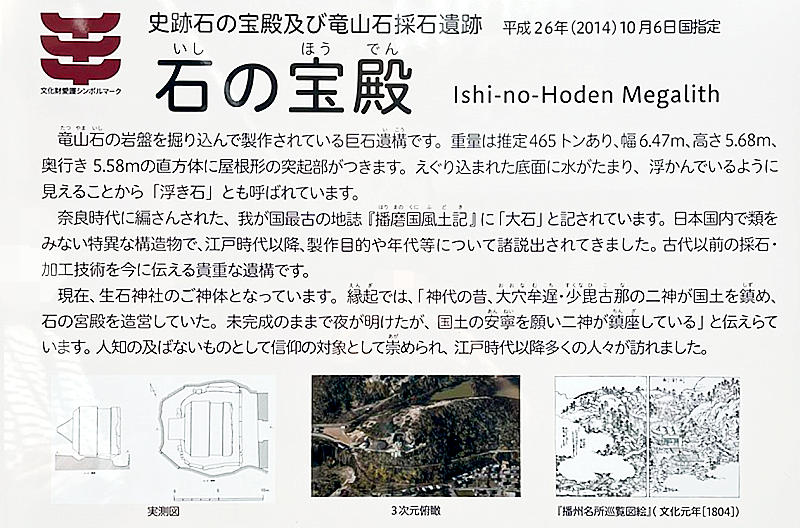

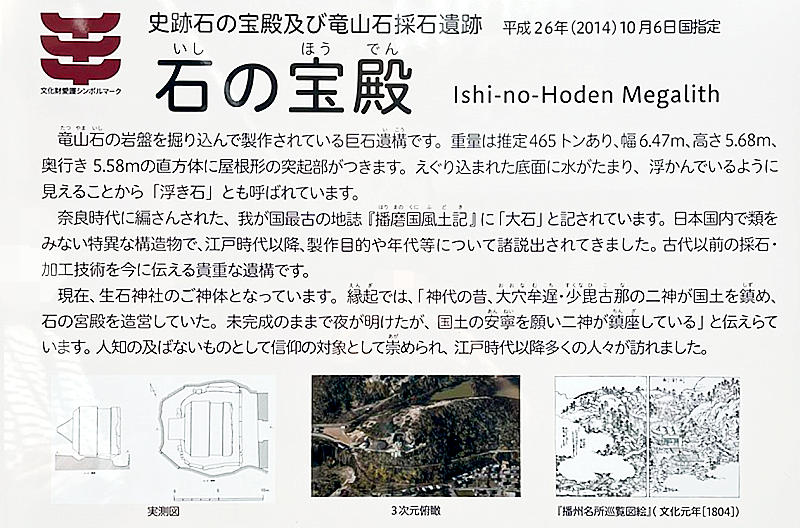

●石の宝殿(浮石)

●石の宝殿(浮石)

・飛鳥時代作

・幅 6.47m

・高さ 5.68m

・奥行 5.58m

・重量 465t(推定)

・材質 竜山石

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

デケー!

想像以上の巨石!

って・・・どこがどう宝殿なの?

ただただ巨大なキューブ状の巨石なんだけど・・・(-“-;) ??

ん゛ん゛ん゛!?

巨石の背後に突起物が!?

何だこりゃ!?

・・・

・・・・・

・・・あっ!!!!!

この突起物は屋根だ!

なるほど!

これは家の形をした巨石が横に倒れてる状態だ!

スゴっ!

なんとビックリすることに、この石の宝殿は岩山を掘って掘って掘りまくって切り出してるというね。

一体全体、何年、何十年の歳月を費やして掘り進めていったんだろう?

重機がない時代だから、もちろん人力・・・想像しただけで気が狂いそうだ!

この石の宝殿は、宮城県・御釜神社の神竈、宮崎県・霧島東神社の天逆鉾とともに日本三奇の1つなんだって。

ちなみに宝殿駅という駅名は、この石の宝殿が由来なんだとか。

なんとこの石の宝殿は715年頃に編纂された播磨国風土記に記されているという!

このように当時、石の宝殿は大石と呼ばれ、その大石は聖徳太子の時代に弓削大連が造った石と記されています!

少なくとも1300年前の奈良時代には石の宝殿は存在していたというからビックリです!

ちなみに弓削大連とは物部守屋さんのことです。

・・・って、ぅん!?

聖徳太子が摂政だった時代、すでに物部守屋さんは蘇我馬子に攻め滅ぼされてるはずなんだけど・・・(-“-;) ??

誰が造ったのかはさておき、奈良時代の播磨国風土記に記されていることは確かなので、1300年以上もの間この地に鎮座している謎の巨大パワーストーンなのだ。

宝殿と呼ばれ出したのは江戸時代からなんだとか。

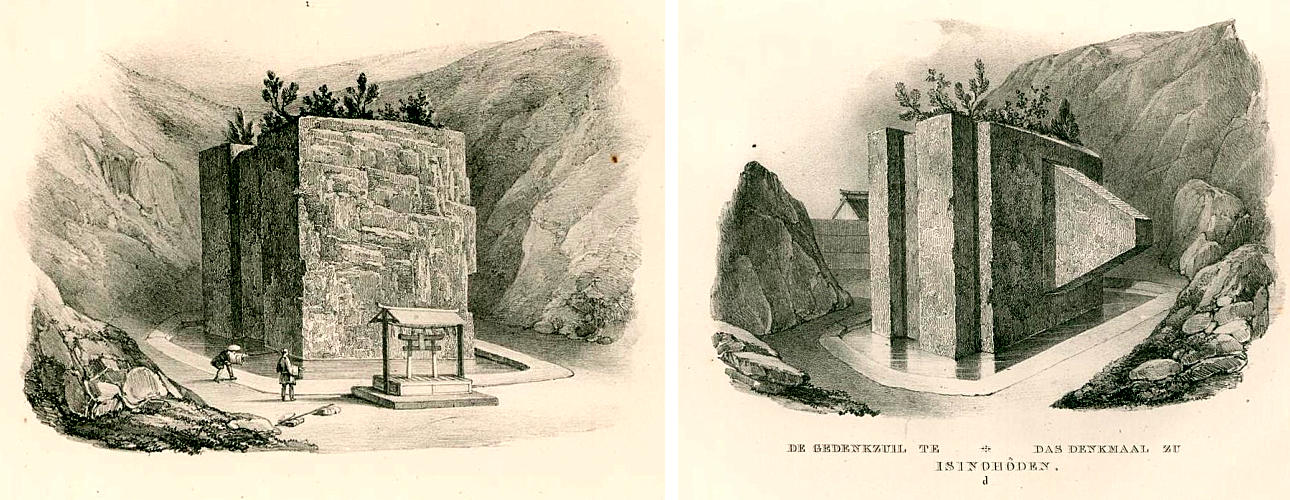

江戸時代には観光名所として賑わっていたそうで、御参詣記録之事には1752年から1859年の間に140名もの西国大名が参詣。

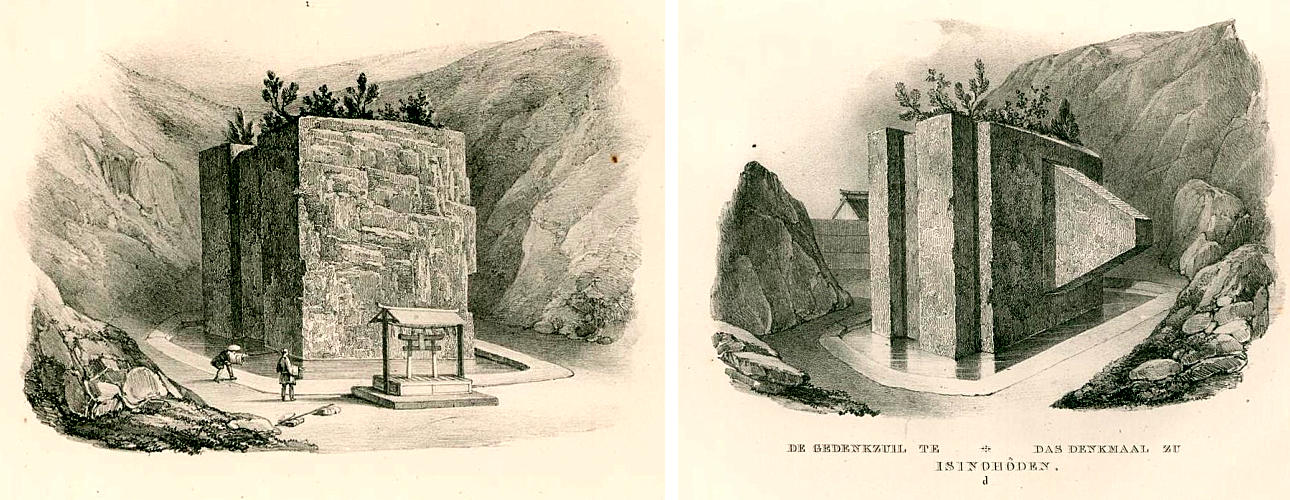

そしてシーボルトも訪れて著書・日本に石の宝殿のスケッチを残しています。

なぜ?

誰が?

何のために?

神話も含め様々な説があり、現在まで解明されていない謎だらけの奇岩です。

神社の方がおっしゃるには

しかし何らかの理由でこの計画は途中で中断され、現在に至るんだって。

宝殿はすでに節理で切り離されており、あとは引き起こすだけの状態なんだけど、さすがに引き起こすのは無理だったのかなぁ?

例え引き起こせたとしても、どこかへ運び出すのはちょっと無理があるような?

もしかして完成後に分割するつもりだったのかなぁ?

というか、最初から宝殿を立てた状態で切り出せばよかったのでは・・・???

とか何とか思ってみたんだけど・・・

何で横倒しの状態で切り出したのか・・・謎だぁ。

この地一帯は竜山石の産地で、古墳時代には盛んに家形石棺が造られて各地に搬出されていたそうです。

そんなこんなで、考古学者の間ではこの石の宝殿は家形石棺または石槨なのでは?

という説が有力視されてるんだって。

こんな巨大な石棺・・・そんじょそこらの権力者じゃない。

多分、天皇クラスの石棺なんじゃないの?

ということは、この宝殿は奈良に運ぼうとしたのかなぁ?

おー、考えれば考えるほど謎だらけだ〜。

生石神社略記によると、石の宝殿は人が造ったのではなく、神様が造ったものと記されています。

こんな巨大な宝殿は人力ではない!

神業ということなのか?

現在もこの宝殿には大穴牟遅命と少毘古那命がお住まいになってるのかな?

横倒しの部屋の中ってどんな景色だろう?

きっと遊園地とかにあるビックリハウスとかマジックハウスみたいな感じなんだろうなぁ。

石の宝殿は水面に浮かんでいるように見えることから別名・浮石と呼ばれているそうです。

こんな巨石が水に浮くわけがない!

と思ってる方も多いと思いますが、現在、石の宝殿は節理により地面と切り離された状態のため、ある意味、浮石みたいな状態なのであります。

さらに石の宝殿を観察してみると一部が赤くなっていることに気付きました。

どうやらこれは戦国時代の焼き討ち跡なんだとか。

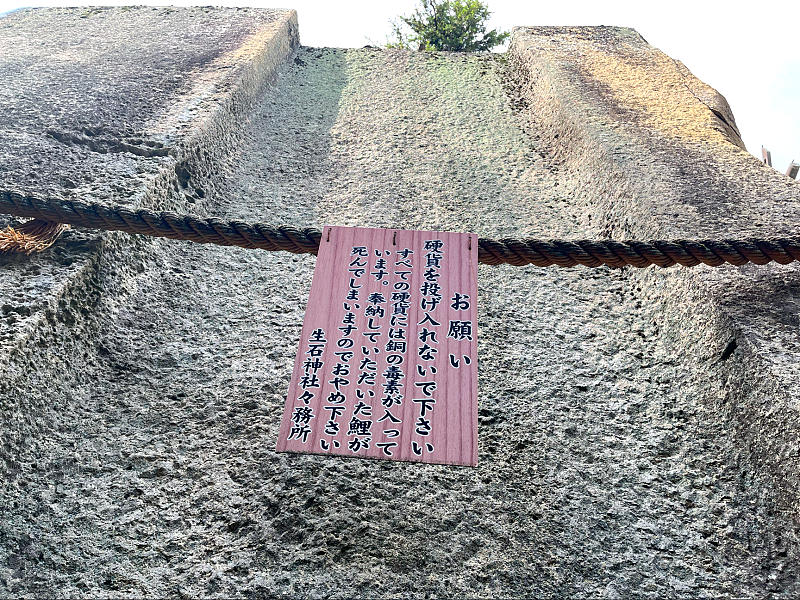

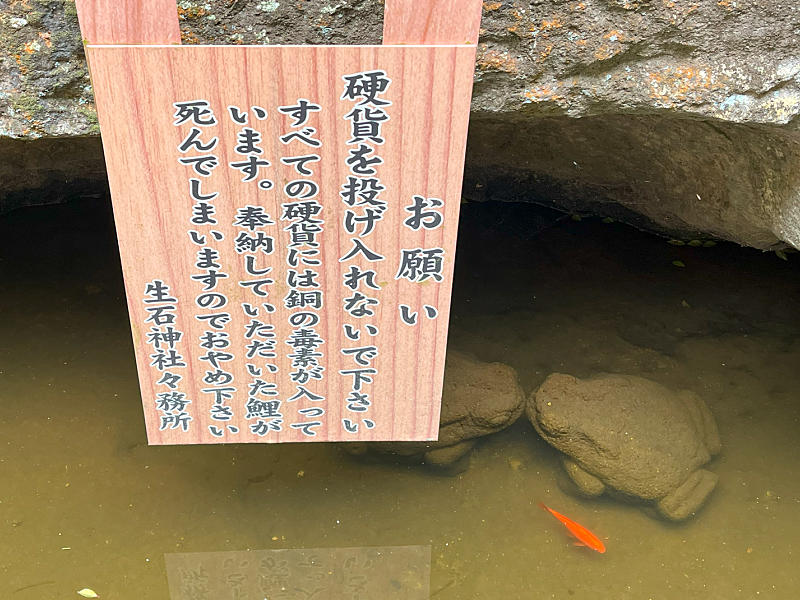

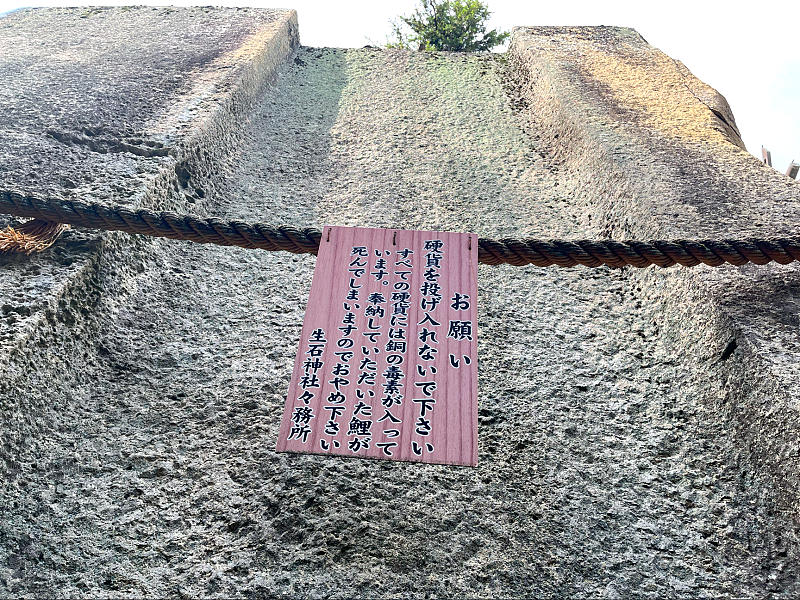

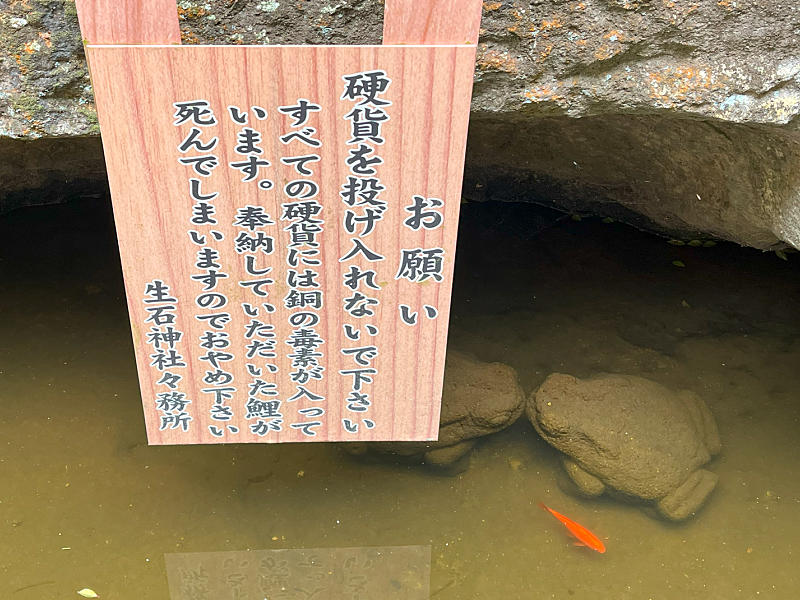

ちなみに水に小銭をお賽銭するのは禁止です!

全ての硬貨には銅の毒素が含まれてるらしく、水に硬貨を投げ入れると奉納された鯉が死んでしまうんだって。

●石の宝殿(浮石)

・飛鳥時代作

・幅 6.47m

・高さ 5.68m

・奥行 5.58m

・重量 465t(推定)

・材質 竜山石

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

デケー!

想像以上の巨石!

って・・・どこがどう宝殿なの?

ただただ巨大なキューブ状の巨石なんだけど・・・(-“-;) ??

ん゛ん゛ん゛!?

巨石の背後に突起物が!?

何だこりゃ!?

・・・

・・・・・

・・・あっ!!!!!

この突起物は屋根だ!

なるほど!

これは家の形をした巨石が横に倒れてる状態だ!

スゴっ!

なんとビックリすることに、この石の宝殿は岩山を掘って掘って掘りまくって切り出してるというね。

一体全体、何年、何十年の歳月を費やして掘り進めていったんだろう?

重機がない時代だから、もちろん人力・・・想像しただけで気が狂いそうだ!

この石の宝殿は、宮城県・御釜神社の神竈、宮崎県・霧島東神社の天逆鉾とともに日本三奇の1つなんだって。

ちなみに宝殿駅という駅名は、この石の宝殿が由来なんだとか。

なんとこの石の宝殿は715年頃に編纂された播磨国風土記に記されているという!

●播磨国風土記

山の西に原有り。

名は池の原と曰ふ。

原の中に池有り。

故、池の原と曰ひき。

原の南に作石有り。

形、屋のごとし。

長さ二丈、広さ一丈五尺、高さもかくの如し。名号(なづ)けて大石と曰ひき。

伝へて曰へらく『聖徳王の御世、弓削大連が造れる石なり』といへり。

山の西に原有り。

名は池の原と曰ふ。

原の中に池有り。

故、池の原と曰ひき。

原の南に作石有り。

形、屋のごとし。

長さ二丈、広さ一丈五尺、高さもかくの如し。名号(なづ)けて大石と曰ひき。

伝へて曰へらく『聖徳王の御世、弓削大連が造れる石なり』といへり。

このように当時、石の宝殿は大石と呼ばれ、その大石は聖徳太子の時代に弓削大連が造った石と記されています!

少なくとも1300年前の奈良時代には石の宝殿は存在していたというからビックリです!

ちなみに弓削大連とは物部守屋さんのことです。

・・・って、ぅん!?

聖徳太子が摂政だった時代、すでに物部守屋さんは蘇我馬子に攻め滅ぼされてるはずなんだけど・・・(-“-;) ??

誰が造ったのかはさておき、奈良時代の播磨国風土記に記されていることは確かなので、1300年以上もの間この地に鎮座している謎の巨大パワーストーンなのだ。

宝殿と呼ばれ出したのは江戸時代からなんだとか。

江戸時代には観光名所として賑わっていたそうで、御参詣記録之事には1752年から1859年の間に140名もの西国大名が参詣。

そしてシーボルトも訪れて著書・日本に石の宝殿のスケッチを残しています。

なぜ?

誰が?

何のために?

神話も含め様々な説があり、現在まで解明されていない謎だらけの奇岩です。

神社の方がおっしゃるには

①宝殿を横倒しの状態で切り出す。

②底部に走る節理を利用して岩盤から切り離す。

③屋形状の突起物が上になるように引き起こす。

④どこかに搬出する。

②底部に走る節理を利用して岩盤から切り離す。

③屋形状の突起物が上になるように引き起こす。

④どこかに搬出する。

しかし何らかの理由でこの計画は途中で中断され、現在に至るんだって。

宝殿はすでに節理で切り離されており、あとは引き起こすだけの状態なんだけど、さすがに引き起こすのは無理だったのかなぁ?

例え引き起こせたとしても、どこかへ運び出すのはちょっと無理があるような?

もしかして完成後に分割するつもりだったのかなぁ?

というか、最初から宝殿を立てた状態で切り出せばよかったのでは・・・???

とか何とか思ってみたんだけど・・・

何で横倒しの状態で切り出したのか・・・謎だぁ。

この地一帯は竜山石の産地で、古墳時代には盛んに家形石棺が造られて各地に搬出されていたそうです。

そんなこんなで、考古学者の間ではこの石の宝殿は家形石棺または石槨なのでは?

という説が有力視されてるんだって。

こんな巨大な石棺・・・そんじょそこらの権力者じゃない。

多分、天皇クラスの石棺なんじゃないの?

ということは、この宝殿は奈良に運ぼうとしたのかなぁ?

おー、考えれば考えるほど謎だらけだ〜。

生石神社略記によると、石の宝殿は人が造ったのではなく、神様が造ったものと記されています。

●生石神社略記

天津神の命を受けた大穴牟遅命と少毘古那命の2神が、この地に石の宮殿を造営し始めたんだとか。

しかし阿賀の神の反乱を受けてしまったという。

そこで大穴牟遅命と少毘古那命は反乱を鎮圧することに・・・

しかし鎮圧に時間を費やしてしまい夜が明けてしまったため、石の宮殿を引き起こすことが出来なくなったんだって。

そんなこんなで、未完成のまま2神は石の宝殿に籠もって永劫に国土を鎮めんと言明されたといわれています。

天津神の命を受けた大穴牟遅命と少毘古那命の2神が、この地に石の宮殿を造営し始めたんだとか。

しかし阿賀の神の反乱を受けてしまったという。

そこで大穴牟遅命と少毘古那命は反乱を鎮圧することに・・・

しかし鎮圧に時間を費やしてしまい夜が明けてしまったため、石の宮殿を引き起こすことが出来なくなったんだって。

そんなこんなで、未完成のまま2神は石の宝殿に籠もって永劫に国土を鎮めんと言明されたといわれています。

こんな巨大な宝殿は人力ではない!

神業ということなのか?

現在もこの宝殿には大穴牟遅命と少毘古那命がお住まいになってるのかな?

横倒しの部屋の中ってどんな景色だろう?

きっと遊園地とかにあるビックリハウスとかマジックハウスみたいな感じなんだろうなぁ。

石の宝殿は水面に浮かんでいるように見えることから別名・浮石と呼ばれているそうです。

こんな巨石が水に浮くわけがない!

と思ってる方も多いと思いますが、現在、石の宝殿は節理により地面と切り離された状態のため、ある意味、浮石みたいな状態なのであります。

さらに石の宝殿を観察してみると一部が赤くなっていることに気付きました。

どうやらこれは戦国時代の焼き討ち跡なんだとか。

1579年、羽柴秀吉が三木合戦の際に神吉城攻略のために生石神社を陣所として貸与するよう、宮司に申し出たそうです。

しかし宮司は神吉城主の弟だったため秀吉の申し出を拒否。

そのことにより焼き討ちに遭ってしまったという。。

ちなみに焼け残った梵鐘は持ち去られ、関ヶ原の戦いの際に大谷吉継が陣鐘として使用したんだって。

しかし関ヶ原の戦いで西軍が敗れると、徳川家康が戦利品として美濃国赤坂の安楽寺に寄進。

鐘の表面には、応永26年乙亥(1419年) 播州印南郡平津庄生石権現撞鐘と刻まれてるんだとか。

しかし宮司は神吉城主の弟だったため秀吉の申し出を拒否。

そのことにより焼き討ちに遭ってしまったという。。

ちなみに焼け残った梵鐘は持ち去られ、関ヶ原の戦いの際に大谷吉継が陣鐘として使用したんだって。

しかし関ヶ原の戦いで西軍が敗れると、徳川家康が戦利品として美濃国赤坂の安楽寺に寄進。

鐘の表面には、応永26年乙亥(1419年) 播州印南郡平津庄生石権現撞鐘と刻まれてるんだとか。

ちなみに水に小銭をお賽銭するのは禁止です!

全ての硬貨には銅の毒素が含まれてるらしく、水に硬貨を投げ入れると奉納された鯉が死んでしまうんだって。

境内社と靈石と石灯籠

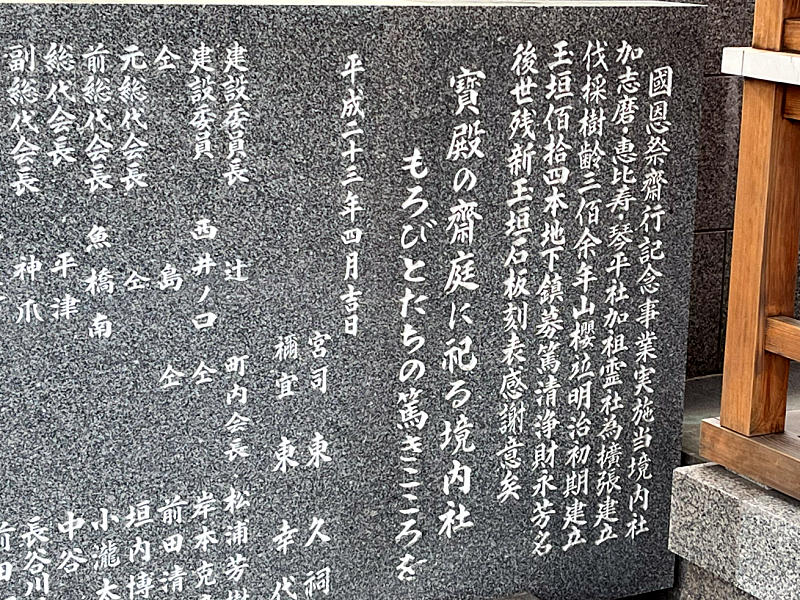

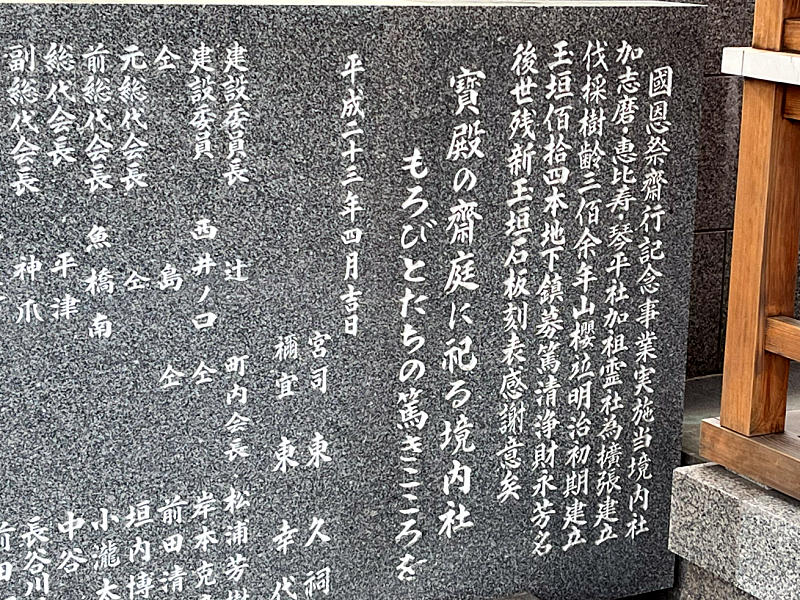

●境内社

●境内社

・2011年建立(?)

・銅板葺 4間社流造

続いて、境内社を参拝。

境内社は左から加志麿神社・恵美須神社・琴平神社・祖霊社。

境内社横の石碑にはたくさんの漢字が書いてありました。

何のこっちゃわかんないけど、私なりに頑張って読んでみる。

多分ですよ、多分ですよ(何で2回言うねん)

この境内社は国恩祭を斉行したことを記念して、樹齢300年以上の山桜を伐採して建立。

ほんでもって明治時代初期建立の玉垣114本を地下に埋め、新たな玉垣を建立した。

みたいな感じ?(間違ってたらスミマセン)

●靈石(霊石)

本社の右側隣には注連縄が掛けられた靈石という巨石がありました。

どうやらこの石は石の宝殿の分岩のようです。

全身のチカラを込めて押すと必ず神様の偉大なチカラをお授けくださるのだとか!

そして岩に触れた手で身体の悪いところを撫でると御利益があるんだって!

そう言えば先日、会社の健康診断の再診でお医者さんにこう言われた・・・

『あなたの肺はもうすでに70〜80歳の肺ですよ、もうボロボロです』と・・・。

はい、即禁煙宣告!

35年以上の喫煙生活(計算が合わない 時効)にオサラバさ。

神様お願いします、肺を治してください!

そんなこんなで、いろんな参拝者に見られながら胸をスリスリしてきました・・・超恥ずかしっ!

変態じゃないよ!

肺が悪いんだ、わかってくれ(笑)

●石灯籠③

●石灯籠③

・1758年建立

・材質 竜山石

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

本社の左隣には宝暦8年に建立された石灯籠がありました。

どうやらこの石灯籠は氏子さんが奉納したもののようで、四面に於東活・嗣笥英・於西冥・檀扶光と刻まれていました。

●石灯籠④

●石灯籠④

・1655年建立

・材質 竜山石

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

本社の右側の方には明暦元年に建立された石灯籠もありました。

明暦元年は1655年。

多分ですけど、生石神社最古の石灯籠だと思われます(間違ってたらスミマセン)

境内に建つ他の石灯籠は撥形でしたが、この灯籠だけ丸竿形になっていました。

●境内社

・2011年建立(?)

・銅板葺 4間社流造

続いて、境内社を参拝。

境内社は左から加志麿神社・恵美須神社・琴平神社・祖霊社。

●加志麿神社

・武甕槌命(タケミカヅチ)

●恵美須神社

・事代主命(コトシロヌシ)

●琴平神社

・大物主命(オオモノヌシ)

●祖霊社

・御先祖の霊

・武甕槌命(タケミカヅチ)

●恵美須神社

・事代主命(コトシロヌシ)

●琴平神社

・大物主命(オオモノヌシ)

●祖霊社

・御先祖の霊

境内社横の石碑にはたくさんの漢字が書いてありました。

何のこっちゃわかんないけど、私なりに頑張って読んでみる。

多分ですよ、多分ですよ(何で2回言うねん)

この境内社は国恩祭を斉行したことを記念して、樹齢300年以上の山桜を伐採して建立。

ほんでもって明治時代初期建立の玉垣114本を地下に埋め、新たな玉垣を建立した。

みたいな感じ?(間違ってたらスミマセン)

●靈石(霊石)

本社の右側隣には注連縄が掛けられた靈石という巨石がありました。

どうやらこの石は石の宝殿の分岩のようです。

全身のチカラを込めて押すと必ず神様の偉大なチカラをお授けくださるのだとか!

そして岩に触れた手で身体の悪いところを撫でると御利益があるんだって!

そう言えば先日、会社の健康診断の再診でお医者さんにこう言われた・・・

『あなたの肺はもうすでに70〜80歳の肺ですよ、もうボロボロです』と・・・。

はい、即禁煙宣告!

35年以上の喫煙生活(計算が合わない 時効)にオサラバさ。

神様お願いします、肺を治してください!

そんなこんなで、いろんな参拝者に見られながら胸をスリスリしてきました・・・超恥ずかしっ!

変態じゃないよ!

肺が悪いんだ、わかってくれ(笑)

●石灯籠③

●石灯籠③

・1758年建立

・材質 竜山石

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

本社の左隣には宝暦8年に建立された石灯籠がありました。

どうやらこの石灯籠は氏子さんが奉納したもののようで、四面に於東活・嗣笥英・於西冥・檀扶光と刻まれていました。

●石灯籠④

●石灯籠④

・1655年建立

・材質 竜山石

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

本社の右側の方には明暦元年に建立された石灯籠もありました。

明暦元年は1655年。

多分ですけど、生石神社最古の石灯籠だと思われます(間違ってたらスミマセン)

境内に建つ他の石灯籠は撥形でしたが、この灯籠だけ丸竿形になっていました。

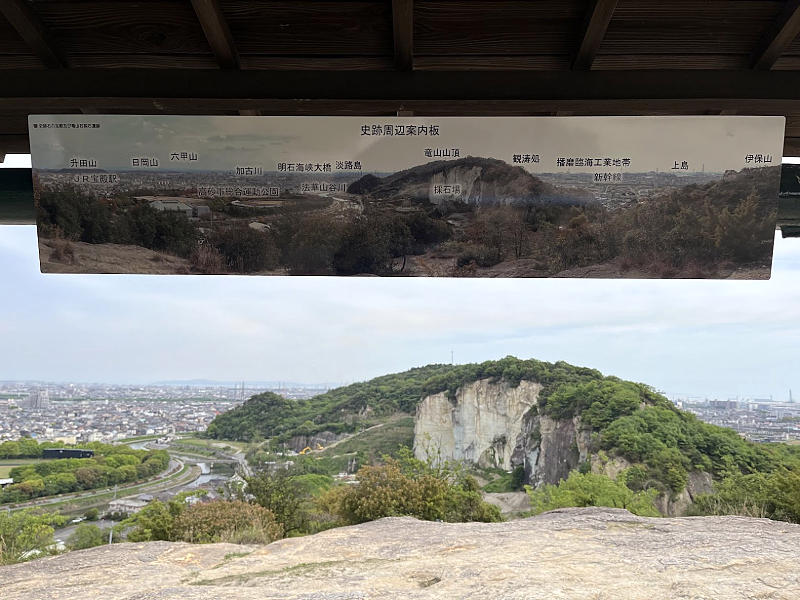

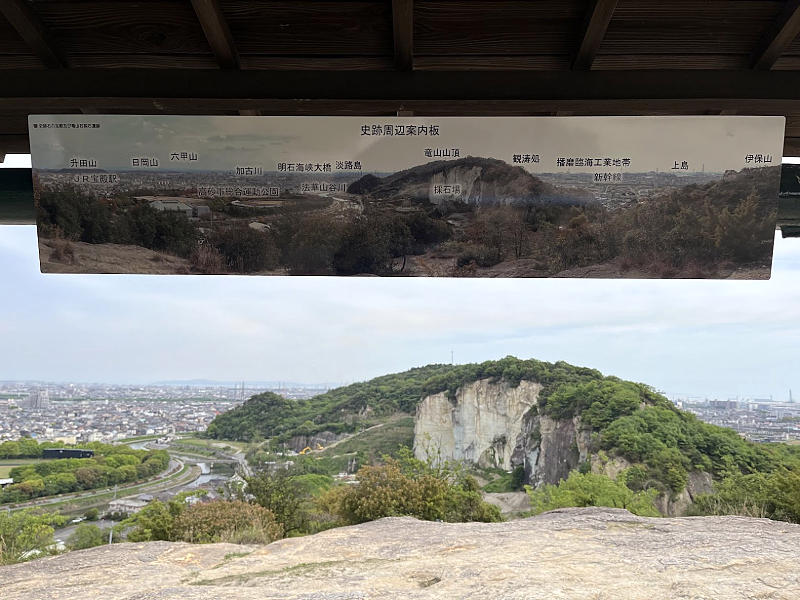

宝殿山と竜山

●宝殿山

そんなこんなで参拝後、宝殿山を登山してきました。

ちなみに登口は本社の左横にあります。

登山道は岩山を削って造られた階段。

とても登りやすい道でした。

そうこうしていると山頂に到着。

登り初めて約5分。

あっという間の登山でした。

ちなみに宝殿山は標高約60mの超低山です。

山頂からは竜山の採石場や高砂市内や六甲山や淡路島などを望むことができました。

爽快!

●大正天皇行幸之跡

・1980年建立

その他、山頂には大正天皇が訪れたことを記念した石碑が建っていました。

●竜山

境内からは竜山の採石場を望むことができました。

竜山石とは今から約9000万年前に形成された凝灰岩。

なななな、なんと!

竜山石は古墳時代から現在まで約1700年もの間、同じ場所から採石され続けてるんだって!

このように古墳時代から同じ場所で採石され続けている石材は国内唯一!

竜山石は古墳時代から日本各地の墳墓で石棺の材料として使われています。

ちなみに大山古墳(伝・仁徳天皇陵)や姫路城の石垣にも竜山石が使われているんだとか。

そんなこんなで参拝後、宝殿山を登山してきました。

ちなみに登口は本社の左横にあります。

登山道は岩山を削って造られた階段。

とても登りやすい道でした。

そうこうしていると山頂に到着。

登り初めて約5分。

あっという間の登山でした。

ちなみに宝殿山は標高約60mの超低山です。

山頂からは竜山の採石場や高砂市内や六甲山や淡路島などを望むことができました。

爽快!

●大正天皇行幸之跡

・1980年建立

その他、山頂には大正天皇が訪れたことを記念した石碑が建っていました。

●竜山

境内からは竜山の採石場を望むことができました。

竜山石とは今から約9000万年前に形成された凝灰岩。

なななな、なんと!

竜山石は古墳時代から現在まで約1700年もの間、同じ場所から採石され続けてるんだって!

このように古墳時代から同じ場所で採石され続けている石材は国内唯一!

竜山石は古墳時代から日本各地の墳墓で石棺の材料として使われています。

ちなみに大山古墳(伝・仁徳天皇陵)や姫路城の石垣にも竜山石が使われているんだとか。

竜山1号墳

●竜山1号墳

●竜山1号墳

・7世紀築造

・墳形 不明

・被葬者 不明

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

その他、駐車場の近くには古墳時代末期に築造された古墳がありました。

墳形や規模は不明。

主体部は横穴石室が築かれ、玄室は奥壁2段、西側壁2段、東側壁2段が残ってるんだって。

●石棺

・7世紀作

・全長 118cm

・幅 60cm

・高さ 62cm

・材質 竜山石

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

石の宝殿同様、石棺の材質は竜山石。

石の宝殿同様、棺蓋は家形。

しかし石の宝殿のような突起はありません。

石の宝殿との関連が気になりますねぇ〜。

ちなみに生石神社から車で約5分のところに恋の社(竜山加茂神社)が鎮座しているみたいです。

そんなこんなで、参拝終了。

いやはや、素敵な神社でした。

●竜山1号墳

・7世紀築造

・墳形 不明

・被葬者 不明

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

その他、駐車場の近くには古墳時代末期に築造された古墳がありました。

墳形や規模は不明。

主体部は横穴石室が築かれ、玄室は奥壁2段、西側壁2段、東側壁2段が残ってるんだって。

●石棺

・7世紀作

・全長 118cm

・幅 60cm

・高さ 62cm

・材質 竜山石

・国の史跡(石の宝殿及び竜山石採石遺跡)

石の宝殿同様、石棺の材質は竜山石。

石の宝殿同様、棺蓋は家形。

しかし石の宝殿のような突起はありません。

石の宝殿との関連が気になりますねぇ〜。

ちなみに生石神社から車で約5分のところに恋の社(竜山加茂神社)が鎮座しているみたいです。

そんなこんなで、参拝終了。

いやはや、素敵な神社でした。

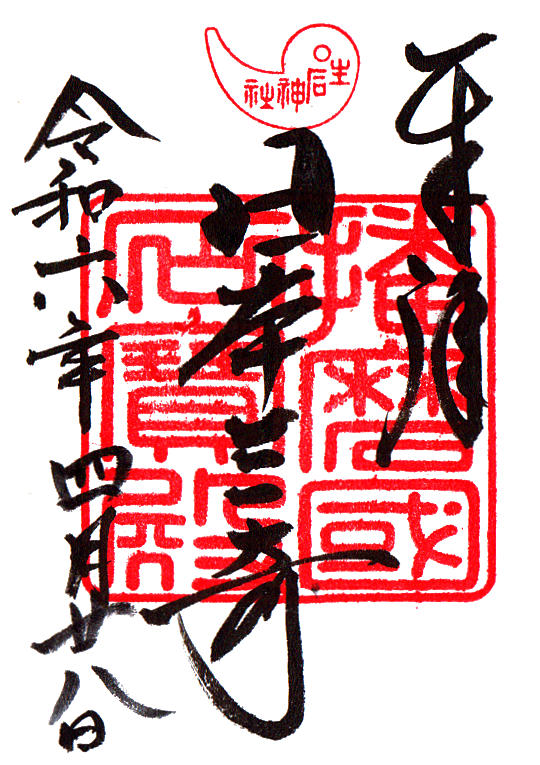

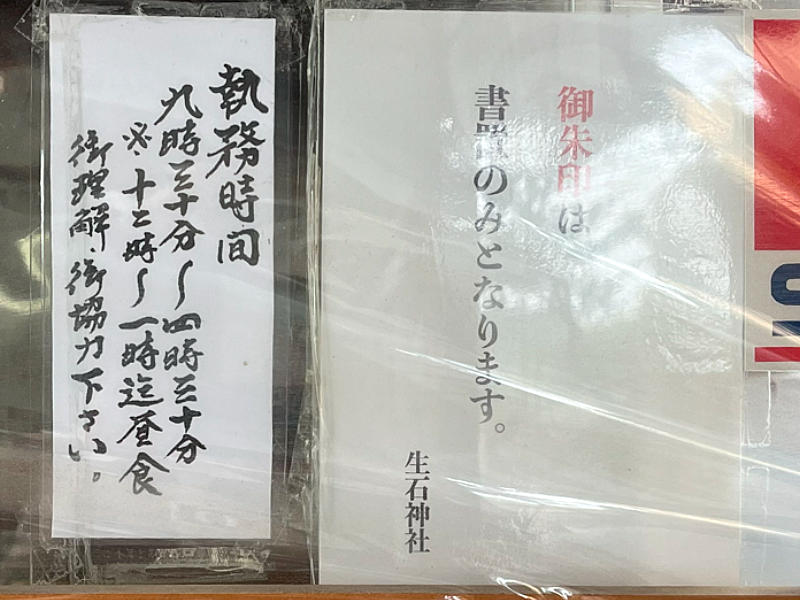

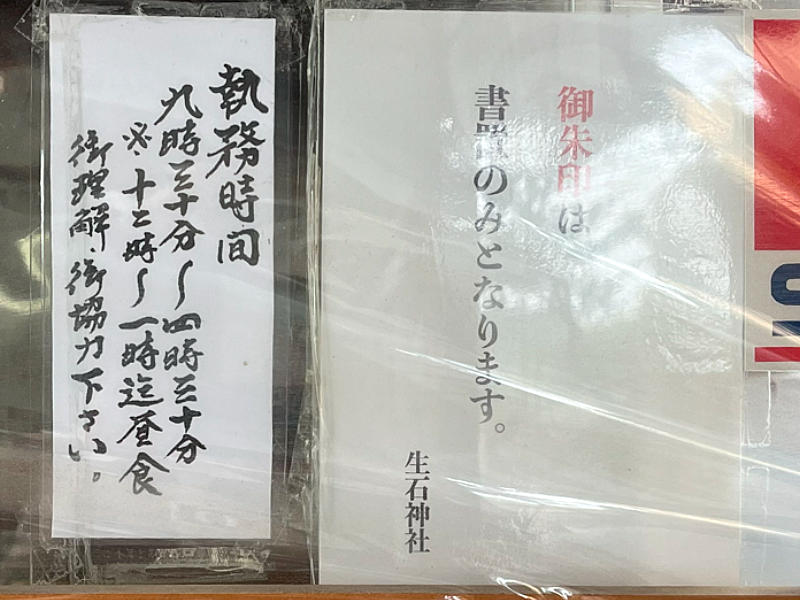

御朱印情報

●御朱印情報

●御朱印の種類

・生石神社の御朱印

●御朱印の受付場所

・授与所

●御朱印の受付時間

・9:30~16:30

※12:00~13:00の間は、昼食のため御朱印は頂けません。

●御朱印の料金

・300円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2024年4月28日 参拝

・2024年5月 最終更新

●御朱印の種類

・生石神社の御朱印

●御朱印の受付場所

・授与所

●御朱印の受付時間

・9:30~16:30

※12:00~13:00の間は、昼食のため御朱印は頂けません。

●御朱印の料金

・300円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2024年4月28日 参拝

・2024年5月 最終更新

参拝情報とアクセス

●開門時間

・境内自由

●拝観料

・石の宝殿(100円)

●最寄りの駅

・JR宝殿駅から徒歩25分

●最寄りのバス停

・コミュニティバス(じょうとんバス)

ふれあいの郷生石・生石神社 バス停から徒歩4分

・コミュニティバス(じょうとんバス)

総合運動公園口 バス停から徒歩5分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり

・境内自由

●拝観料

・石の宝殿(100円)

●最寄りの駅

・JR宝殿駅から徒歩25分

●最寄りのバス停

・コミュニティバス(じょうとんバス)

ふれあいの郷生石・生石神社 バス停から徒歩4分

・コミュニティバス(じょうとんバス)

総合運動公園口 バス停から徒歩5分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり