| 所在地 | 神奈川県鎌倉市長谷4丁目2−28 |

|---|---|

| 宗 派 | 浄土宗 |

| 札 所 | ・鎌倉三十三観音霊場 第23番 ・鎌倉六阿弥陀霊場 |

| 由 緒 | 創建年は不詳。創建当時は真言宗だったそうですが、後に臨済宗に改宗し建長寺の末寺になったといいます。1711~1716年、江戸・増上寺の僧・祐天上人が再興した際、浄土宗に改宗し、浄土宗関東総本山・光明寺の奥之院に位置づけられ、高徳院に改称したそうです。鎌倉大仏の造立については、史料が乏しく不明な点が多いため、いまだ作者や制作年が特定できてないそうです。鎌倉大仏は、元々大仏殿の中に安置されていましたが、鎌倉時代と室町時代の台風・地震・津波で大仏殿は損壊し、それ以来、鎌倉大仏は露坐になったそうです。 |

| HP | 鎌倉大仏殿高徳院 |

Contents

高徳院(鎌倉大仏)への道のり

●江ノ島電鉄 鎌倉駅

本日は鎌倉大仏さんにお会いするために高徳院さんへ。

江ノ島電鉄、略して江ノ電に乗って向かいました。

そんなこんなで、江ノ島電鉄・鎌倉駅に到着。

ひゅっひゅひゅ♪~♪~(´ε` )

鼻歌まじりで駅舎に入ったら・・・なんじゃこの人の多さは!((((;゚Д゚))))

多い多いとは聞いていたけど、ここまで多いとは!

一瞬、今日中に乗車できるのか???

と不安になりましたよ!

しかし、意外とすんなり乗車できました(ホッ)

●江ノ島電鉄 長谷駅

そんなこんなで、乗車時間・約4分。

鎌倉駅から3駅の長谷駅で下車しました。

テレビとかでは、のんびりダラダラとした旅をアピールしている江ノ電だけど、あれはきっと平日の話しだな。

電車内はスシ詰め状態で景色のケの字も見えませんでした(笑)

長谷駅から高徳院へのアクセスは簡単です。

長谷駅から県道32号線をひたすら北上するだけです。

そんなこんなで、昔ながらの細い歩道をテクテク歩くこと約10分。

●境内入口

日本三大仏の1つ・鎌倉大仏で有名な高徳院に到着!

本日は鎌倉大仏さんにお会いするために高徳院さんへ。

江ノ島電鉄、略して江ノ電に乗って向かいました。

そんなこんなで、江ノ島電鉄・鎌倉駅に到着。

ひゅっひゅひゅ♪~♪~(´ε` )

鼻歌まじりで駅舎に入ったら・・・なんじゃこの人の多さは!((((;゚Д゚))))

多い多いとは聞いていたけど、ここまで多いとは!

一瞬、今日中に乗車できるのか???

と不安になりましたよ!

しかし、意外とすんなり乗車できました(ホッ)

●江ノ島電鉄 長谷駅

そんなこんなで、乗車時間・約4分。

鎌倉駅から3駅の長谷駅で下車しました。

テレビとかでは、のんびりダラダラとした旅をアピールしている江ノ電だけど、あれはきっと平日の話しだな。

電車内はスシ詰め状態で景色のケの字も見えませんでした(笑)

長谷駅から高徳院へのアクセスは簡単です。

長谷駅から県道32号線をひたすら北上するだけです。

そんなこんなで、昔ながらの細い歩道をテクテク歩くこと約10分。

●境内入口

日本三大仏の1つ・鎌倉大仏で有名な高徳院に到着!

仁王門と参道

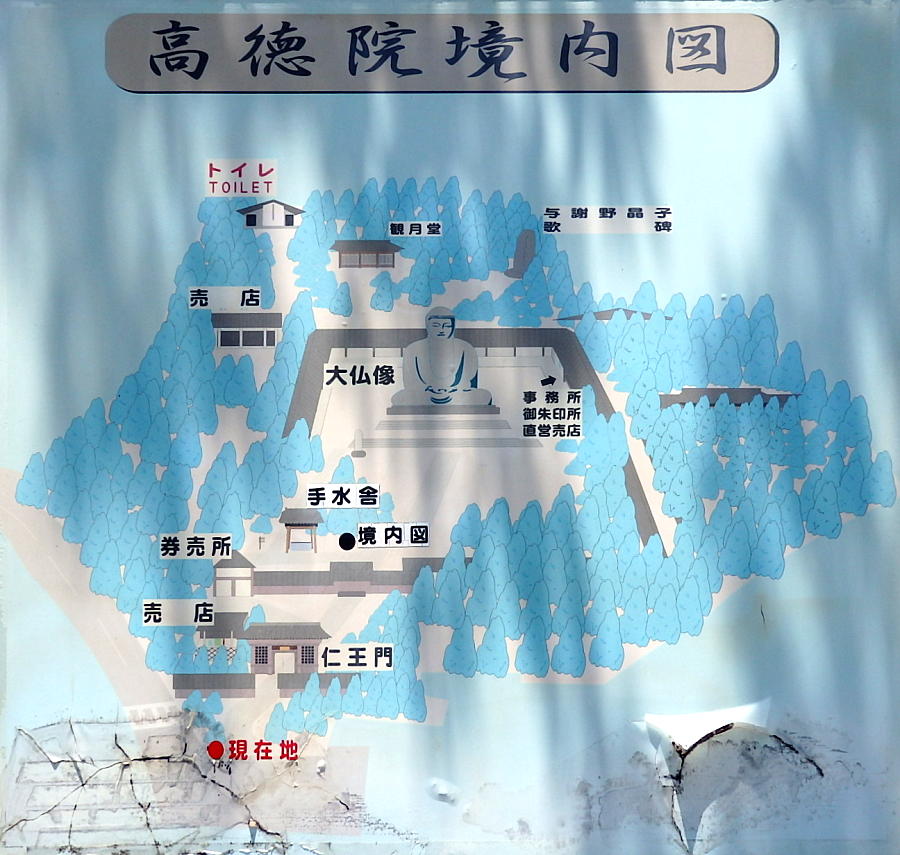

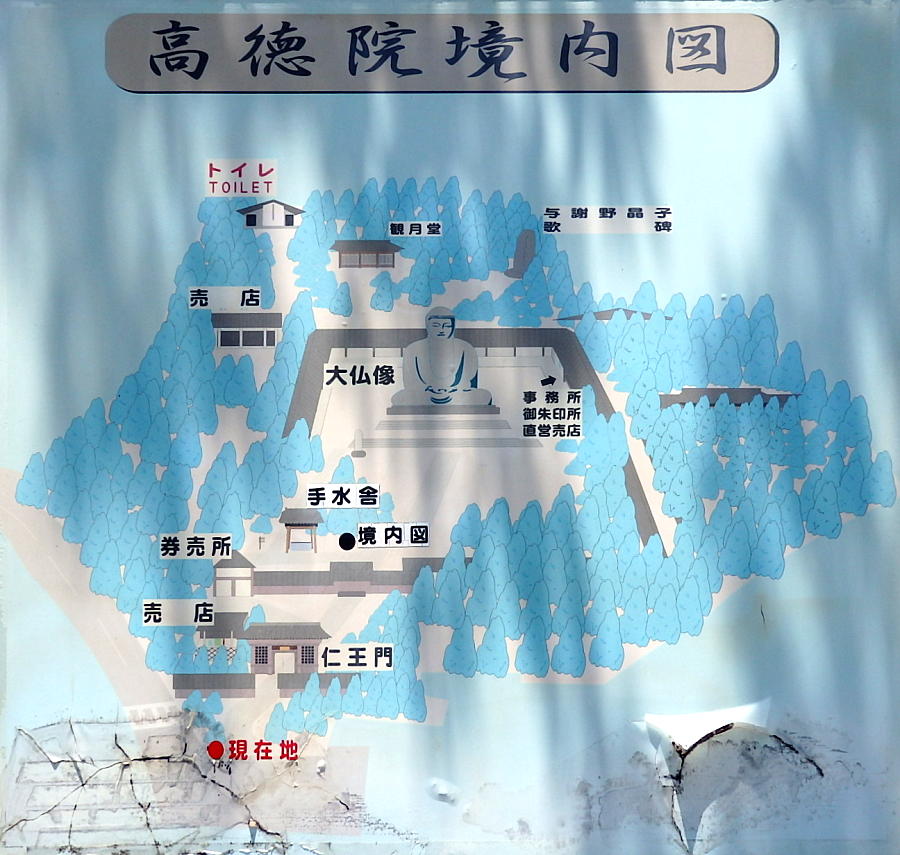

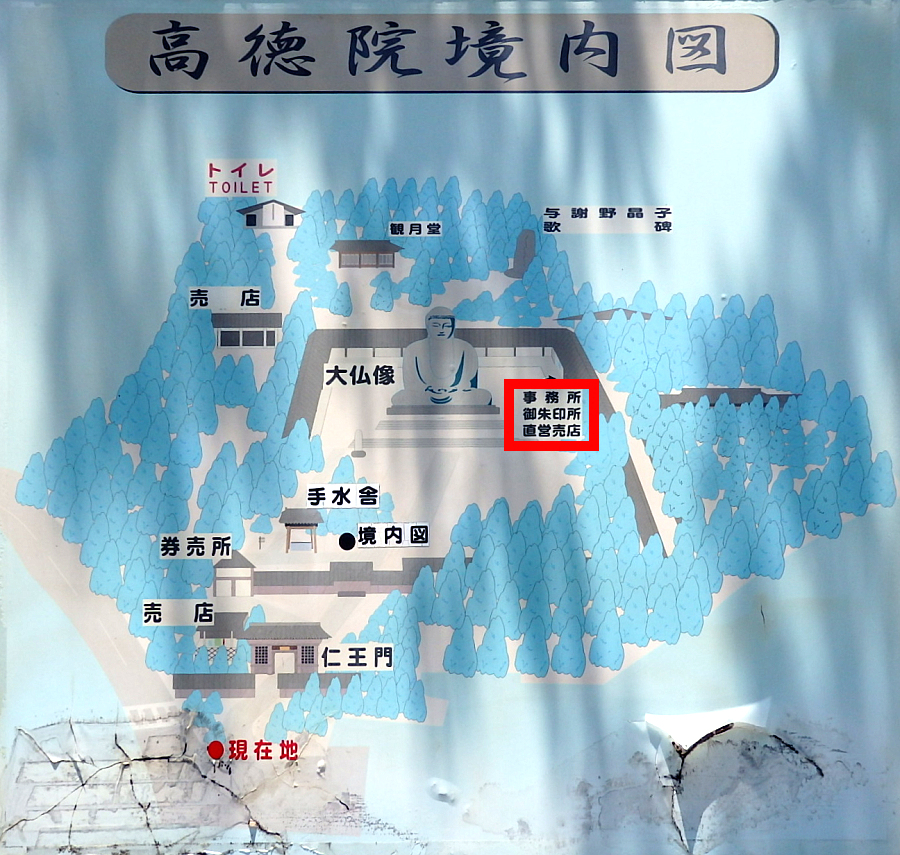

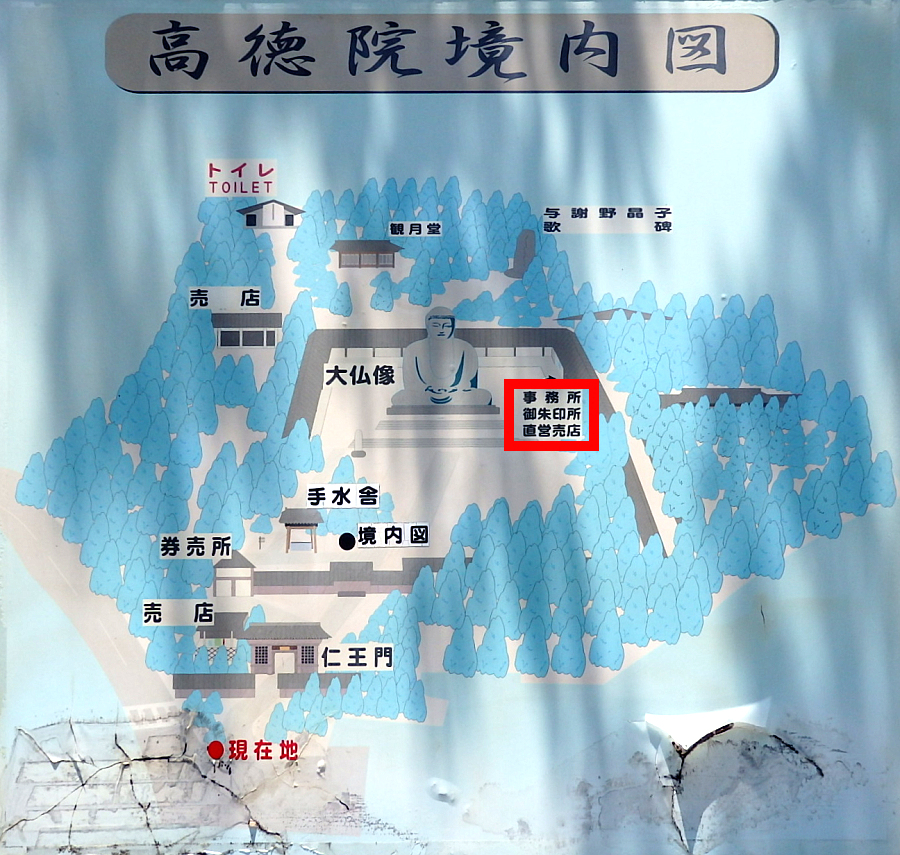

●境内図

ザックリと簡単に高徳院とは?

高徳院とは鎌倉市長谷に位置する浄土宗のお寺です。

正式な寺号は、大異山高徳院清浄泉寺といいます。

お寺の開基ならびに開山者は不詳。

また大仏造立の経緯についても不明な点が多いため、いまだに作者や制作年を特定できてないそうです。

ということで、謎だらけのお寺なんです。

境内一帯は鎌倉大仏殿跡という名称で国指定史跡になっています。

鎌倉大仏の正式名称は阿弥陀如来坐像。

鎌倉市の仏像の中で唯一の国宝です。

国内のみならず外国人の観光客も非常に多く、世界的に有名な観光スポットとなっております。

●仁王門

●仁王門

・1768年頃再建

・銅板葺 切妻造 八脚門

そんなこんなで、参拝開始。

江戸期に再建された仁王門ですが、光沢のある塗料のせいで古建築感はゼロ・・・うぅ~ん、ちょっと残念な仕上がりだなぁ。

調べてみると、どうやらこの仁王門は2012年に修理工事を行ったそうです。

きっと、この時に色を塗りなおしたんだね。

扁額には山号の大異山の文字。

この扁額も、2012年の修理の際に修復したみたいですよ。

●仁王像

・江戸時代中期作

・阿形・・・像高250cm 196kg

・吽形・・・像高242.2cm 187kg

仁王さんも色鮮やかなお姿で安置されていました。 この仁王さんも色を塗りなおしてるみたいです。

どうやら、2011年の東日本大震災で頭部が破損したため、約2年の修復作業を経て、2014年に再び仁王門に戻ってきたんだって。

●参道

そんなこんなで、仁王門をくぐって参道を歩くと・・・

ザックリと簡単に高徳院とは?

高徳院とは鎌倉市長谷に位置する浄土宗のお寺です。

正式な寺号は、大異山高徳院清浄泉寺といいます。

お寺の開基ならびに開山者は不詳。

また大仏造立の経緯についても不明な点が多いため、いまだに作者や制作年を特定できてないそうです。

ということで、謎だらけのお寺なんです。

境内一帯は鎌倉大仏殿跡という名称で国指定史跡になっています。

鎌倉大仏の正式名称は阿弥陀如来坐像。

鎌倉市の仏像の中で唯一の国宝です。

国内のみならず外国人の観光客も非常に多く、世界的に有名な観光スポットとなっております。

●仁王門

●仁王門

・1768年頃再建

・銅板葺 切妻造 八脚門

そんなこんなで、参拝開始。

江戸期に再建された仁王門ですが、光沢のある塗料のせいで古建築感はゼロ・・・うぅ~ん、ちょっと残念な仕上がりだなぁ。

調べてみると、どうやらこの仁王門は2012年に修理工事を行ったそうです。

きっと、この時に色を塗りなおしたんだね。

扁額には山号の大異山の文字。

この扁額も、2012年の修理の際に修復したみたいですよ。

●仁王像

・江戸時代中期作

・阿形・・・像高250cm 196kg

・吽形・・・像高242.2cm 187kg

仁王さんも色鮮やかなお姿で安置されていました。 この仁王さんも色を塗りなおしてるみたいです。

どうやら、2011年の東日本大震災で頭部が破損したため、約2年の修復作業を経て、2014年に再び仁王門に戻ってきたんだって。

●参道

そんなこんなで、仁王門をくぐって参道を歩くと・・・

鎌倉大仏(阿弥陀如来坐像)

●鎌倉大仏(阿弥陀如来坐像)

はいドーーーン!

日本三大仏の1つ・鎌倉大仏さんとご対面!

●鎌倉大仏(阿弥陀如来坐像)

・鎌倉時代作

・国宝

・青銅製

・日本三大仏の1つ

鎌倉のシンボル・鎌倉大仏さんと初対面!

思ってたより大きいし、古オーラがビンビンでした!

そんなことより、もともと鎌倉大仏さんは木造だったそうですよ。

木造の大仏さんは、なんらかの理由でなくなっちゃったみたいです。

ということで、現在の大仏さんは青銅製で作られた2代目なんだって。

雨の日も風の日も灼熱の日も、涼しげなお顔で見守ってくれる大仏さん。

大仏さんが野ざらしになって650年近く経ちますが、像容は造立当時とほぼ変わらない姿で現存しているんだって。

●なぜ野ざらしになったの???

ところで、なぜ鎌倉大仏は野ざらしになったの???

現在は野ざらしになっている鎌倉大仏ですが、造立当時は巨大な大仏殿の中に安置されていたそうです。

しかし大仏殿は、鎌倉時代と室町時代の台風・地震・津波により倒壊・・・。

結局、1369年以降は再建されなかったといいます。

1486年、室町時代の禅僧・万里集九が鎌倉大仏を見た時には、大仏さんはすでに野ざらしだったという記録が残ってるそうです。

大仏殿が台風や津波で倒壊しても、大仏さんはめちゃくちゃ重いため、そのままこの場所に残ったということですね。

その後、大仏さんは江戸時代中期と1959年と2017年に補強・保存修理が行われています。

ちなみに、1923年の関東大震災では基壇が壊れて1mも沈下したそうですよ。

そんなこんなで、大仏さんをナメまわすように観賞してきました。

鎌倉大仏さんといえば、やはりこの前傾姿勢。

すごく優しさを感じるフォルムですね。

お顔を下に向けてくださってるので、私達を優しく見守ってくれている印象を受けました。

●お顔

それにしても、涼しげで男前なお顔をしてらっしゃる。

少々のことでは笑ってくれそうにない・・・多分、そんな性格だな(笑)

●肉髻

他の仏像さんに比べて、明らかに肉髻が低いというのも鎌倉大仏さんの特徴です。

これは、鎌倉時代に流行した宋風の仏像によく見られる特徴なんだって。

ちなみに肉髻とは、頭頂部の盛り上がった部分のことで、仏の身に備わる三十二相八十種好の1つです。

悟りの境地に達すると、頭頂部がボコッと盛り上がるんですよ!

仏の世界って面白いですね!

三十二相には肉髻の他に、螺髪・白毫・後光・偏平足・足裏に輪形の相・指の間に水かきのような膜・足の甲が盛り上がるなどがあります。

あと、何を食べても最上級の味を味わえるというのもあります(笑)

●螺髪

螺髪の数は656個!

直径は24cmとのことです。

ちなみに螺髪と書いてらほつと読みます。

パンチパーマのような髪型のことです。

こちらも仏の身に備わる三十二相八十種好の1つで、日本の如来さんは、大日如来さん以外すべて螺髪になっています。

通常、螺髪は右巻きなのですが、鎌倉大仏さんは左巻きという!

なぜ鎌倉大仏さんだけ左巻きなのか・・・理由は不明らしいです。

●白毫

白毫は白銀製で、江戸時代の後補らしいです。

ちなみに白毫と書いてびゃくごうと読みます。

白毫とは、額にある巻貝みたいな部分のことなのですが、実はこれは白い毛が渦巻いているのです。

しかも1本の毛が渦巻いてるのです!

毛を伸ばすと4.5mもあるという!

螺髪同様、通常、白毫は右巻きなのですが、鎌倉大仏さんは左巻きという!

なぜ鎌倉大仏さんだけ左巻きなのか・・・こちらも理由は不明らしいです。

当然こちらも仏の身に備わる三十二相八十種好の1つで、如来さんと菩薩さんに見られる特徴です。

●印相

印相は最も格式が高い上品上生印です。

じょうぼんじょうしょういんと読みます。

また、別名・阿弥陀定印とも呼びます。

●座法

座り方は結跏趺坐です。

けっかふざと読みます。

瞑想するときの座法です。

大仏さんのお顔をよ~く見てみると、ホッペに金箔がっ!

もともと大仏さんの表面には金箔が施されていたんだって!

長い年月、雨風にさらされたことにより金箔がはがれ、そして銅が酸化して現在の味になったみたいですね。

造立当初は金ピカの仏像さんだったのかぁ・・・想像してみたけど今の方が味があって好きだなぁ^^

はいドーーーン!

日本三大仏の1つ・鎌倉大仏さんとご対面!

●鎌倉大仏(阿弥陀如来坐像)

・鎌倉時代作

・国宝

・青銅製

・日本三大仏の1つ

鎌倉のシンボル・鎌倉大仏さんと初対面!

思ってたより大きいし、古オーラがビンビンでした!

そんなことより、もともと鎌倉大仏さんは木造だったそうですよ。

木造の大仏さんは、なんらかの理由でなくなっちゃったみたいです。

ということで、現在の大仏さんは青銅製で作られた2代目なんだって。

雨の日も風の日も灼熱の日も、涼しげなお顔で見守ってくれる大仏さん。

大仏さんが野ざらしになって650年近く経ちますが、像容は造立当時とほぼ変わらない姿で現存しているんだって。

●なぜ野ざらしになったの???

ところで、なぜ鎌倉大仏は野ざらしになったの???

現在は野ざらしになっている鎌倉大仏ですが、造立当時は巨大な大仏殿の中に安置されていたそうです。

しかし大仏殿は、鎌倉時代と室町時代の台風・地震・津波により倒壊・・・。

結局、1369年以降は再建されなかったといいます。

1486年、室町時代の禅僧・万里集九が鎌倉大仏を見た時には、大仏さんはすでに野ざらしだったという記録が残ってるそうです。

大仏殿が台風や津波で倒壊しても、大仏さんはめちゃくちゃ重いため、そのままこの場所に残ったということですね。

その後、大仏さんは江戸時代中期と1959年と2017年に補強・保存修理が行われています。

ちなみに、1923年の関東大震災では基壇が壊れて1mも沈下したそうですよ。

そんなこんなで、大仏さんをナメまわすように観賞してきました。

鎌倉大仏さんといえば、やはりこの前傾姿勢。

すごく優しさを感じるフォルムですね。

お顔を下に向けてくださってるので、私達を優しく見守ってくれている印象を受けました。

●お顔

それにしても、涼しげで男前なお顔をしてらっしゃる。

少々のことでは笑ってくれそうにない・・・多分、そんな性格だな(笑)

●肉髻

他の仏像さんに比べて、明らかに肉髻が低いというのも鎌倉大仏さんの特徴です。

これは、鎌倉時代に流行した宋風の仏像によく見られる特徴なんだって。

ちなみに肉髻とは、頭頂部の盛り上がった部分のことで、仏の身に備わる三十二相八十種好の1つです。

悟りの境地に達すると、頭頂部がボコッと盛り上がるんですよ!

仏の世界って面白いですね!

三十二相には肉髻の他に、螺髪・白毫・後光・偏平足・足裏に輪形の相・指の間に水かきのような膜・足の甲が盛り上がるなどがあります。

あと、何を食べても最上級の味を味わえるというのもあります(笑)

●螺髪

螺髪の数は656個!

直径は24cmとのことです。

ちなみに螺髪と書いてらほつと読みます。

パンチパーマのような髪型のことです。

こちらも仏の身に備わる三十二相八十種好の1つで、日本の如来さんは、大日如来さん以外すべて螺髪になっています。

通常、螺髪は右巻きなのですが、鎌倉大仏さんは左巻きという!

なぜ鎌倉大仏さんだけ左巻きなのか・・・理由は不明らしいです。

●白毫

白毫は白銀製で、江戸時代の後補らしいです。

ちなみに白毫と書いてびゃくごうと読みます。

白毫とは、額にある巻貝みたいな部分のことなのですが、実はこれは白い毛が渦巻いているのです。

しかも1本の毛が渦巻いてるのです!

毛を伸ばすと4.5mもあるという!

螺髪同様、通常、白毫は右巻きなのですが、鎌倉大仏さんは左巻きという!

なぜ鎌倉大仏さんだけ左巻きなのか・・・こちらも理由は不明らしいです。

当然こちらも仏の身に備わる三十二相八十種好の1つで、如来さんと菩薩さんに見られる特徴です。

●印相

印相は最も格式が高い上品上生印です。

じょうぼんじょうしょういんと読みます。

また、別名・阿弥陀定印とも呼びます。

●座法

座り方は結跏趺坐です。

けっかふざと読みます。

瞑想するときの座法です。

大仏さんのお顔をよ~く見てみると、ホッペに金箔がっ!

もともと大仏さんの表面には金箔が施されていたんだって!

長い年月、雨風にさらされたことにより金箔がはがれ、そして銅が酸化して現在の味になったみたいですね。

造立当初は金ピカの仏像さんだったのかぁ・・・想像してみたけど今の方が味があって好きだなぁ^^

日本三大仏の比較

鎌倉大仏さんは日本三大仏の1つです。

せっかくなので、日本三大仏の比較表を作ってみました。

| 鎌倉大仏 | 奈良の大仏 | 高岡大仏 | |

| 総高 | 13・35m | 18.03m | 15.85m |

| 像高 | 11.32m | 14.9m | 7.43m |

| 体重 | 121t | 250t | 65t |

| 顔の長さ | 2.35m | 5.3m | 2.27m |

| 目の長さ | 1m | 1.02m | 0.36m |

| 耳の長さ | 1.9m | 2.54m | 1.21m |

| 螺髪の直径 | 24cm | 22cm | 9cm |

| 螺髪の数 | 656個 | 492個 | 648個 |

やはり奈良の大仏さんのデカさは群を抜いてるなぁ。

そんな中、鎌倉大仏さんは螺髪部門で2冠を達成しております。

それにしても高岡大仏さんの3番手感が・・・(笑)

以前は、奈良の大仏さんの螺髪の数は966個といわれてましたが、レーザー分析の結果、実は492個ということが判明しました。(2015年に東大寺が公式発表)

うぅ~ん、それにしても966から492・・・違い過ぎるにもほどがあるでしょ(笑)

ちなみに鎌倉大仏さんが直立すると約20mあるといわれています。

なんとビル6~7階の高さ!(ヒェッ)

●日本三大仏とは?

何となく日本三大といわれると、日本で3本の指に入るデカさという意味に勘違いしてしまいそうですが、日本三大・仏ではなく、日本三・大仏という意味らしいです。

日本の大仏さんの中から代表的な方を3尊選びましたよ~的な意味の三大仏です。

ちなみに日本三大仏は、時代の変遷とともにメンバーが変わっていってます。

●江戸時代の三大仏

①奈良の大仏・・・奈良・東大寺

②鎌倉大仏・・・鎌倉・高徳院

③京の大仏・・・京都・方広寺

●戦前の三大仏

①奈良の大仏・・・奈良・東大寺

②鎌倉大仏・・・鎌倉・高徳院

③兵庫大仏・・・神戸・能福寺

●戦後の三大仏

①奈良の大仏・・・奈良・東大寺

②鎌倉大仏・・・鎌倉・高徳院

③高岡大仏・・・高岡・大佛寺

岐阜大仏・・・岐阜・正法寺

東京大仏・・・東京・乗蓮寺

戦後以降は、し烈なナンバー3争いが繰り広げられてる模様。

奈良の大仏と鎌倉大仏の座は絶対的なんですね。

そんなこんなで、日本三大仏さんと記念撮影。

●関連記事

高岡大仏(大佛寺)の御朱印~富山県高岡市大手町11−29~

住 所富山県高岡市大手町11−29宗 派浄土宗札 所高岡三十三観音霊場 第29番由 緒大佛寺の創建年は不詳ですが、初代・高岡大仏が建立された1221年前後か、高岡大仏が現在地に移転した1609年前...

正法寺(岐阜大仏)の御朱印情報~岐阜県岐阜市大仏町8~

住 所岐阜県岐阜市大仏町8宗 派黄檗宗由 緒1638年、広音和尚によって開かれたお寺です。1692年、黄檗宗に改宗。1791年頃、第11代・惟中和尚が相次ぐ大地震や大飢饉に心を痛め、これらの災害で亡くな...

鎌倉大仏の胎内拝観

●胎内拝観

なんと大仏さんの胎内に入れるという!

拝観料はなんと20円!

価格破壊です。

●胎内拝観時間

・8:00~16:30

(入場は16:20まで)

●胎内拝観料

・20円

そんなこんなで、大仏さんの胎内へ。

当然ですが、胎内もデカいです!

体部が7個。

頭部は11個。

その他、もろもろの数を合わせると、なんと30個以上のパーツに分けられて鋳造されてるという。

パーツの接合部分には、強度をもたせるために鋳繰りという技法が用いられているそうですよ。

そんなこんなで、頭部を見上げる。

穴の部分が大仏さんの頭部です。

茶色いガムテープみたいな部分は、繊維強化プラスチックで補強されたオペ跡です。

大仏さんは少し猫背なので、この補強がないと頭が落ちちゃうのかもしれませんね!

螺髪の裏側を見たのは生まれて初めてです。

ちょっと感動しちゃいました。

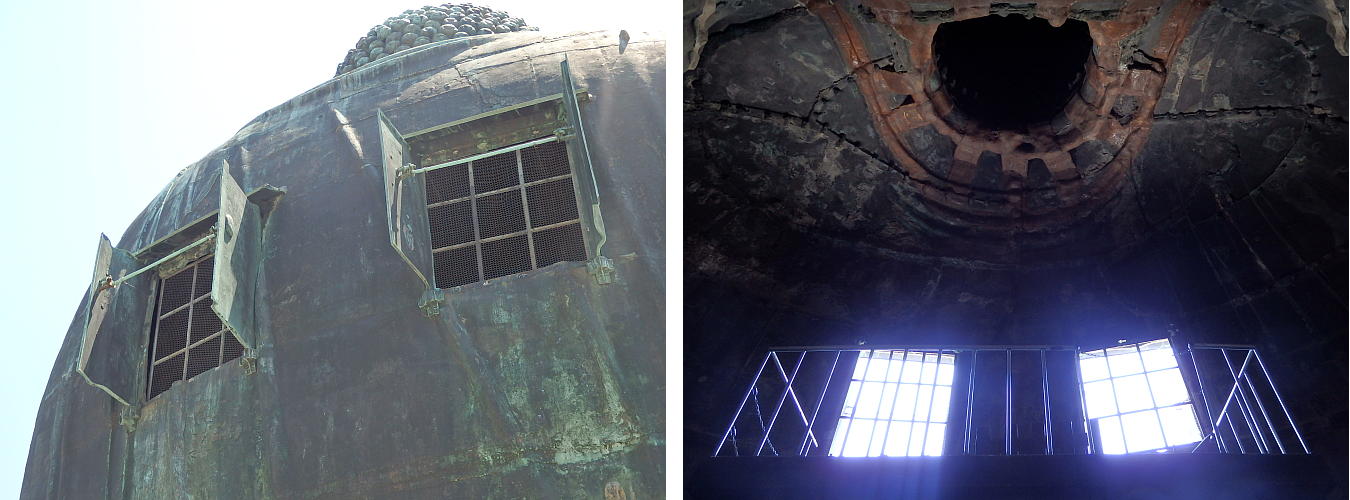

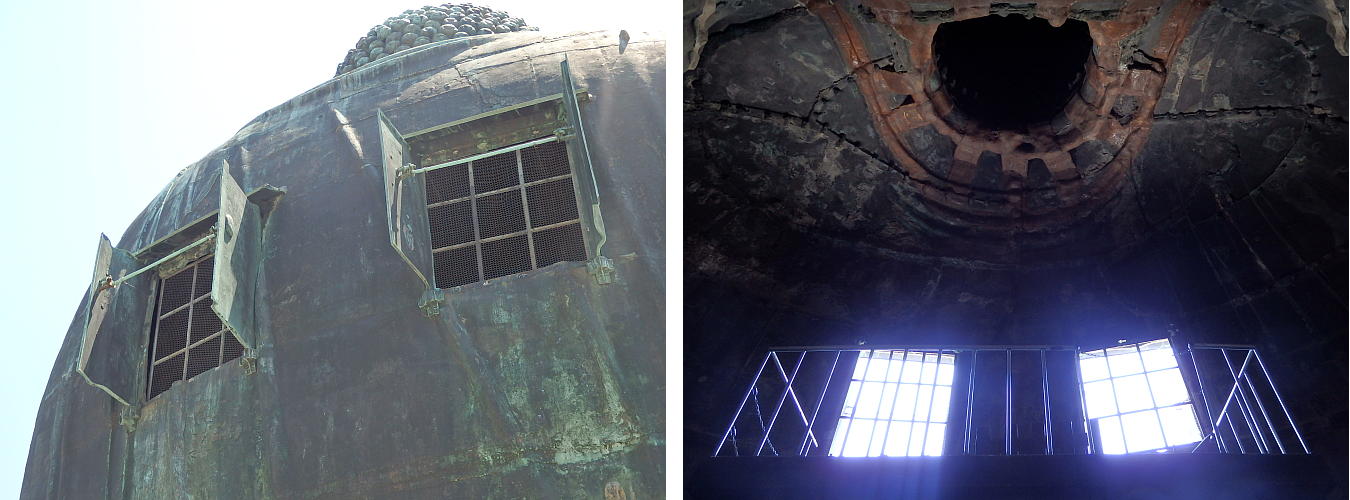

大仏さんの背中には扉があったりもします。

天使の羽根みたい!

こんなお家に住んでみたい!

とか、子供みたいなことを思ってしまいましたが、この窓には理由があるのです。

この扉は大仏を作る際、胎内に残った土を外へ出すために設けられた扉なんです。

いやはや~、極楽な時間を過ごすことができました。

胎内から出た時は産まれてしまったのかと思っちゃいましたよ。

なんと大仏さんの胎内に入れるという!

拝観料はなんと20円!

価格破壊です。

●胎内拝観時間

・8:00~16:30

(入場は16:20まで)

●胎内拝観料

・20円

そんなこんなで、大仏さんの胎内へ。

当然ですが、胎内もデカいです!

体部が7個。

頭部は11個。

その他、もろもろの数を合わせると、なんと30個以上のパーツに分けられて鋳造されてるという。

パーツの接合部分には、強度をもたせるために鋳繰りという技法が用いられているそうですよ。

そんなこんなで、頭部を見上げる。

穴の部分が大仏さんの頭部です。

茶色いガムテープみたいな部分は、繊維強化プラスチックで補強されたオペ跡です。

大仏さんは少し猫背なので、この補強がないと頭が落ちちゃうのかもしれませんね!

螺髪の裏側を見たのは生まれて初めてです。

ちょっと感動しちゃいました。

大仏さんの背中には扉があったりもします。

天使の羽根みたい!

こんなお家に住んでみたい!

とか、子供みたいなことを思ってしまいましたが、この窓には理由があるのです。

この扉は大仏を作る際、胎内に残った土を外へ出すために設けられた扉なんです。

いやはや~、極楽な時間を過ごすことができました。

胎内から出た時は産まれてしまったのかと思っちゃいましたよ。

その他の見どころ

●大仏殿の礎石

かつて鎌倉大仏さんは、大仏殿の中に安置されていました。

大仏殿の高さは、なんと40メートル!

相当、巨大な建造物だったといわれています。

しかし、度重なる災害で大仏殿は倒壊・・・。

大仏殿はその都度再建されてきましたが、1369年以降は再建されなかったといいます。

そんなこんなで、大仏さんの周りには巨大な礎石が点在していました。

最近の発掘調査によると53個の礎石が確認済といいます。

材質は安山岩だそうです。

一見、腰掛け石のように見えるので、礎石に座って休憩している人もいます^^

ちょうどいい高さなので、その気持ちわかります!

●蓮弁

●蓮弁

・江戸時代中期作

鎌倉大仏さんの背後には、4枚の蓮弁がありました。

江戸時代中期に台座を修復した際、32枚の蓮弁を並べる予定でしたが4枚しか完成しなかったそうです。

なぜ4枚だけなのか・・・理由は不明です。

●香炉

●香炉

・江戸時代作

・野島新左衛門が寄進

いやはや~、立派な香炉でした。

扉にデザインされているのは、おそらく阿弥陀さんの脇侍・観音菩薩と勢至菩薩と思われます。

鎌倉大仏さんと香炉を合わせて、阿弥陀三尊像の完成です。

●回廊

大仏さんの周りには鉄骨コンクリ製の回廊がめぐらされています。

回廊にはベンチが設置されているので、休憩所の役割を果たしています。

●与謝野晶子の歌碑

大仏さんの裏にある観月堂の近くに歌人・与謝野晶子の歌碑がありました。

大仏さんの裏にある観月堂の近くに歌人・与謝野晶子の歌碑がありました。

鎌倉大仏を見た与謝野晶子さんが、

『鎌倉や みほとけなれど 釈迦牟尼は 美男におはす 夏木立かな』

と、鎌倉大仏さんのハンサムっぷりを詠ったことが有名です。

それにしても釈迦牟尼(お釈迦さん)って・・・鎌倉大仏さんは阿弥陀さんですよ(笑)

ちなみに、1933年に高岡を訪れた与謝野晶子さんは、高岡大仏を見て

鎌倉大仏より一段と美男と言っています。

きっと鎌倉大仏さんはズコーッとなったに違いない。

詩を発表した当時は、他の歌人から『神聖な大仏様に対して詠む句ではない』と誹謗されたんだとか(^^;)

かつて鎌倉大仏さんは、大仏殿の中に安置されていました。

大仏殿の高さは、なんと40メートル!

相当、巨大な建造物だったといわれています。

しかし、度重なる災害で大仏殿は倒壊・・・。

大仏殿はその都度再建されてきましたが、1369年以降は再建されなかったといいます。

そんなこんなで、大仏さんの周りには巨大な礎石が点在していました。

最近の発掘調査によると53個の礎石が確認済といいます。

材質は安山岩だそうです。

一見、腰掛け石のように見えるので、礎石に座って休憩している人もいます^^

ちょうどいい高さなので、その気持ちわかります!

●蓮弁

●蓮弁

・江戸時代中期作

鎌倉大仏さんの背後には、4枚の蓮弁がありました。

江戸時代中期に台座を修復した際、32枚の蓮弁を並べる予定でしたが4枚しか完成しなかったそうです。

なぜ4枚だけなのか・・・理由は不明です。

●香炉

●香炉

・江戸時代作

・野島新左衛門が寄進

いやはや~、立派な香炉でした。

扉にデザインされているのは、おそらく阿弥陀さんの脇侍・観音菩薩と勢至菩薩と思われます。

鎌倉大仏さんと香炉を合わせて、阿弥陀三尊像の完成です。

●回廊

大仏さんの周りには鉄骨コンクリ製の回廊がめぐらされています。

回廊にはベンチが設置されているので、休憩所の役割を果たしています。

●与謝野晶子の歌碑

大仏さんの裏にある観月堂の近くに歌人・与謝野晶子の歌碑がありました。

大仏さんの裏にある観月堂の近くに歌人・与謝野晶子の歌碑がありました。 鎌倉大仏を見た与謝野晶子さんが、

『鎌倉や みほとけなれど 釈迦牟尼は 美男におはす 夏木立かな』

と、鎌倉大仏さんのハンサムっぷりを詠ったことが有名です。

それにしても釈迦牟尼(お釈迦さん)って・・・鎌倉大仏さんは阿弥陀さんですよ(笑)

ちなみに、1933年に高岡を訪れた与謝野晶子さんは、高岡大仏を見て

鎌倉大仏より一段と美男と言っています。

きっと鎌倉大仏さんはズコーッとなったに違いない。

詩を発表した当時は、他の歌人から『神聖な大仏様に対して詠む句ではない』と誹謗されたんだとか(^^;)

観月堂

●観月堂

●観月堂

・室町時代建立

回廊の奥には鎌倉三十三観音霊場・第23番札所であります観月堂がありました。

堂内には聖観音菩薩像が安置されているそうです。

この聖観音菩薩像は、江戸幕府2代将軍・徳川秀忠が所持していた仏さんなんだって。

遠目から見たら和風建築だけど、近くで見たら異国感満載!

どうやらこのお堂は、もともとソウル・朝鮮王宮内に建立されていた建物らしいですよ。

それを1924年に山一證券の社長・杉野喜精さんが寄贈したんだって。

いやはや~、素敵なお寺さんでした。

●観月堂

・室町時代建立

回廊の奥には鎌倉三十三観音霊場・第23番札所であります観月堂がありました。

堂内には聖観音菩薩像が安置されているそうです。

この聖観音菩薩像は、江戸幕府2代将軍・徳川秀忠が所持していた仏さんなんだって。

遠目から見たら和風建築だけど、近くで見たら異国感満載!

どうやらこのお堂は、もともとソウル・朝鮮王宮内に建立されていた建物らしいですよ。

それを1924年に山一證券の社長・杉野喜精さんが寄贈したんだって。

いやはや~、素敵なお寺さんでした。

御朱印情報

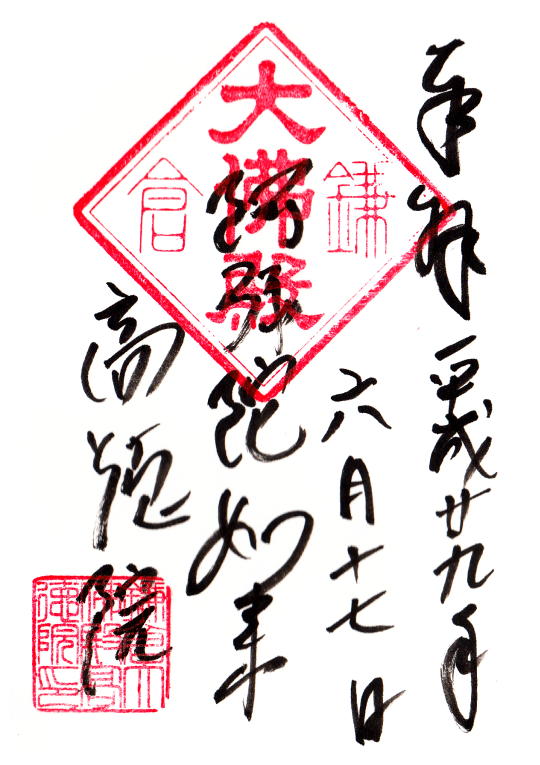

●御朱印情報

高徳院(鎌倉大仏)で頂ける御朱印は2種類です。

●御朱印の種類

①本尊・阿弥陀如来の御朱印

(鎌倉六阿弥陀霊場)

②聖観世音菩薩の御朱印

(鎌倉三十三観音霊場)

●御朱印の受付場所

・御朱印所

●御朱印の受付時間

・8:00~16:30

●御朱印の料金

・各300円

●御朱印所

ちなみに御朱印は驚愕の1時間待ち!(笑)

余計なお世話かもしれませんが、事前に御朱印帳をあずけて参拝した方がよさそうです^^

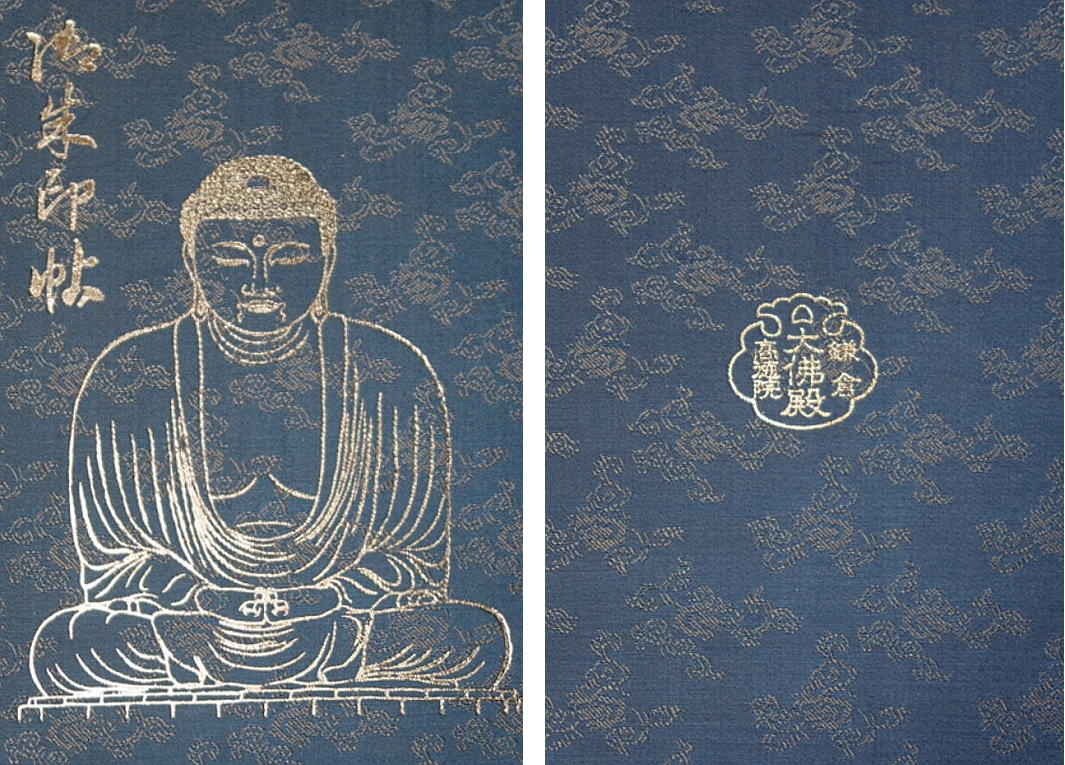

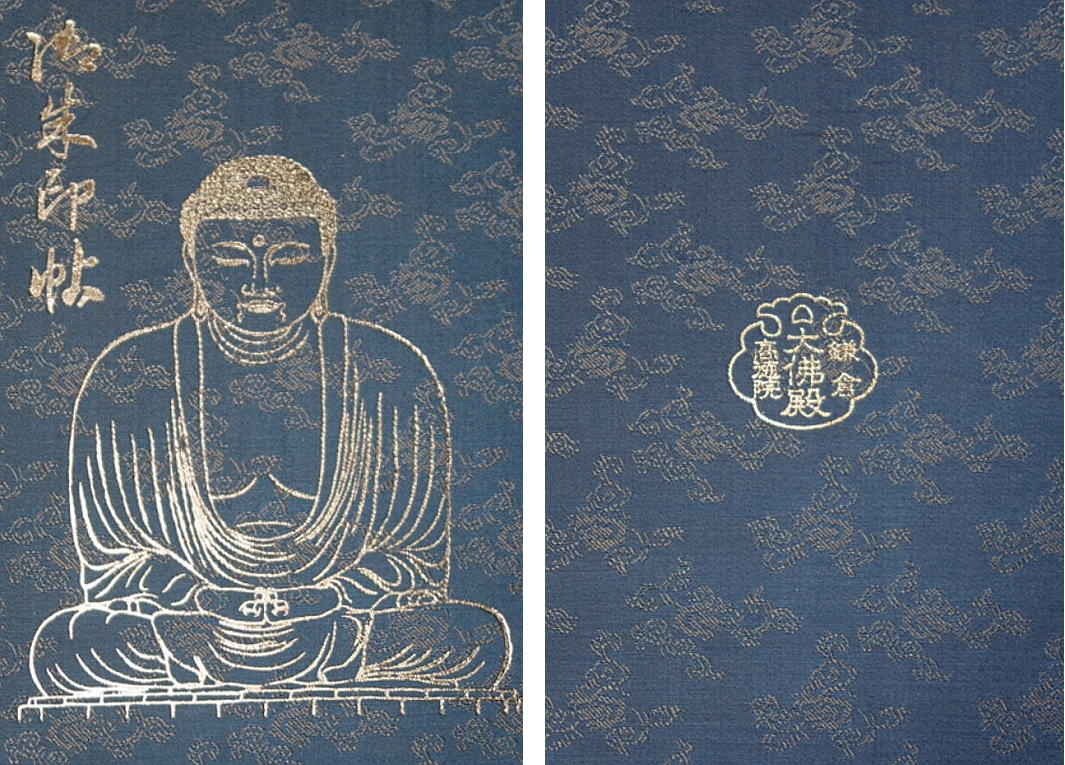

●オリジナル御朱印帳

高徳院(鎌倉大仏)のオリジナル御朱印帳です。

紺色の他にグレーの御朱印帳があります。

●御朱印帳のサイズ

・18cm × 12cm

●御朱印帳の値段

・1200円

●御朱印帳の販売場所

・直営売店

※これまた余計なお世話かもしれませんが、御朱印の受付場所と御朱印帳の販売場所は異なるのでご注意ください。

御朱印の受付場所・・・御朱印所

御朱印帳の販売場所・・・直営売店

高徳院(鎌倉大仏)で頂ける御朱印は2種類です。

●御朱印の種類

①本尊・阿弥陀如来の御朱印

(鎌倉六阿弥陀霊場)

②聖観世音菩薩の御朱印

(鎌倉三十三観音霊場)

●御朱印の受付場所

・御朱印所

●御朱印の受付時間

・8:00~16:30

●御朱印の料金

・各300円

●御朱印所

ちなみに御朱印は驚愕の1時間待ち!(笑)

余計なお世話かもしれませんが、事前に御朱印帳をあずけて参拝した方がよさそうです^^

●オリジナル御朱印帳

高徳院(鎌倉大仏)のオリジナル御朱印帳です。

紺色の他にグレーの御朱印帳があります。

●御朱印帳のサイズ

・18cm × 12cm

●御朱印帳の値段

・1200円

●御朱印帳の販売場所

・直営売店

※これまた余計なお世話かもしれませんが、御朱印の受付場所と御朱印帳の販売場所は異なるのでご注意ください。

御朱印の受付場所・・・御朱印所

御朱印帳の販売場所・・・直営売店

拝観時間・拝観料など

●開門時間

・8:00〜17:30(4月~9月)

・8:00~17:00(10月~3月)

※入場は閉門15分前まで

●御朱印所

・8:00~16:30

●直営売店

・8:00〜16:30

●拝観料

・一般・・・300円

・小学生・・・150円

●胎内拝観

・20円

※新型コロナウィルス感染対策のため変更の可能性あり

アクセス・駐車場情報

●高徳院(鎌倉大仏)へのアクセス

●江ノ島電鉄(江ノ電)~鎌倉経由~

JR横須賀線・鎌倉駅で下車

↓

江ノ島電鉄(藤沢方面行き)に乗り換え、長谷駅で下車

↓

徒歩約10分

●江ノ島電鉄(江ノ電)~藤沢駅経由~

JR東海道線または小田急線・藤沢駅で下車

↓

江ノ島電鉄(鎌倉方面行き)に乗り換え、長谷駅で下車

↓

徒歩約10分

●バス~鎌倉経由~

鎌倉駅・東口バス乗り場1番から江ノ島電鉄バス

もしくは

鎌倉駅・東口バス乗り場6番から京浜急行バスに乗車

↓

大仏前停留所で下車してすぐ

●駐車場

高徳院(鎌倉大仏)の専用駐車場はありません。

県道32号線沿いに、いくつかのコインパーキングがありますので、そちらを利用することになります。

●江ノ島電鉄(江ノ電)~鎌倉経由~

JR横須賀線・鎌倉駅で下車

↓

江ノ島電鉄(藤沢方面行き)に乗り換え、長谷駅で下車

↓

徒歩約10分

●江ノ島電鉄(江ノ電)~藤沢駅経由~

JR東海道線または小田急線・藤沢駅で下車

↓

江ノ島電鉄(鎌倉方面行き)に乗り換え、長谷駅で下車

↓

徒歩約10分

●バス~鎌倉経由~

鎌倉駅・東口バス乗り場1番から江ノ島電鉄バス

もしくは

鎌倉駅・東口バス乗り場6番から京浜急行バスに乗車

↓

大仏前停留所で下車してすぐ

●駐車場

高徳院(鎌倉大仏)の専用駐車場はありません。

県道32号線沿いに、いくつかのコインパーキングがありますので、そちらを利用することになります。