| 所在地 | 山口県下関市長府侍町1丁目10−2 |

|---|---|

| 宗 派 | 臨済宗東福寺派 |

| 由 緒 | 創建年は不詳。もともとは天台宗の寺院で小比叡山 極楽寺という寺号だったそうです。1573~1592年、長府藩初代藩主・毛利秀元が再興し、京都・東福寺から竺雲恵心(仏智大照国師)を迎え臨済宗に改宗。そして、毛利秀元の祖父・毛利元就の法号・日頼洞春にちなんで日頼寺と改称したそうです。1869年、一時廃寺となりますが、1871年に大雲山 常楽寺と改称して再興。その後、1889年に再び寺号を日頼寺に戻し現在に至るそうです。 |

JR長府駅と長府の城下町

●JR長府駅

長府毛利家の城下町であります下関市長府に到着。

長府は古くから長門国の中心地で国府や国分寺が置かれていた地といわれています。

江戸時代には長州藩の支藩が置かれ、長府毛利家5万石の城下町として栄えたんだって。

今も城下町の面影が残っていて、長府毛利邸や毛利氏の菩提寺・功山寺や長屋門や土塀などなど、町全体が毛利さん一色になっていました。

毛利さんといえば西国最大の戦国大名。

ということで、西国の人なのかなぁと思ったら、もともとは鎌倉幕府の名臣・大江氏を祖とする一族だという。

毛利という名字は、大江氏の所領・相模国愛甲郡毛利庄(現・神奈川県厚木市)に由来するんだって。

もともと毛利と書いてもりと読んでいたそうですが、後にもうりと読まれるようになったそうです。

毛利さんが安芸国(広島)に定住することになったのは室町時代から。

その後、戦国時代に毛利元就さんが勢力を拡大し、最盛期には最大10ヶ国を支配する西国随一の戦国大名になったという。

しかし1600年の関ヶ原の戦いで西軍の総大将に祭り上げられ、西軍の敗北により周防国・長門国の2ヶ国に減封。

そして長門国・長州藩の支藩として立藩したのがこの長府藩なんだって。

長府毛利家の城下町であります下関市長府に到着。

長府は古くから長門国の中心地で国府や国分寺が置かれていた地といわれています。

江戸時代には長州藩の支藩が置かれ、長府毛利家5万石の城下町として栄えたんだって。

今も城下町の面影が残っていて、長府毛利邸や毛利氏の菩提寺・功山寺や長屋門や土塀などなど、町全体が毛利さん一色になっていました。

毛利さんといえば西国最大の戦国大名。

ということで、西国の人なのかなぁと思ったら、もともとは鎌倉幕府の名臣・大江氏を祖とする一族だという。

毛利という名字は、大江氏の所領・相模国愛甲郡毛利庄(現・神奈川県厚木市)に由来するんだって。

もともと毛利と書いてもりと読んでいたそうですが、後にもうりと読まれるようになったそうです。

毛利さんが安芸国(広島)に定住することになったのは室町時代から。

その後、戦国時代に毛利元就さんが勢力を拡大し、最盛期には最大10ヶ国を支配する西国随一の戦国大名になったという。

しかし1600年の関ヶ原の戦いで西軍の総大将に祭り上げられ、西軍の敗北により周防国・長門国の2ヶ国に減封。

そして長門国・長州藩の支藩として立藩したのがこの長府藩なんだって。

山門

●境内入口

そんなこんなで、長府の城下町にあります日頼寺に到着。

日頼寺と書いてにちらいじと読みます。

現在は大雲山 日頼寺ですが、もともとは小比叡山 極楽寺という寺号だったんだって。

小比叡山という山号でもわかるように、創建当初は天台宗の寺院だったみたいです。

それにしても小比叡山とは・・・なかなか可愛い山号ですね。

●日頼寺の説明板

説明板によると

慶長年間、長府藩初代藩主毛利秀元公が再建し、仏智大照国師を京都京福寺から迎えて臨済宗に改宗。

と書いてありますが、ネットの情報によると

・慶長年間 → 天正年間

・京福寺 → 東福寺

の間違いとのことです。

天正年間は1573年〜1592年ですので、関ヶ原の戦い前になります。

となると毛利氏が周防国・長門国の2国に減封される前のことになりますので、長府藩初代藩主という書き方も問題ありになっちゃいます。

ということで

というのが、ややこしくなくていいかな?

とか思ってみたり・・・

って、面倒臭いこと言ってしまってスミマセン!

~画像は長府毛利邸の毛利秀元像~

ちなみに毛利秀元さんは毛利元就の4男・穂井田元清の次男です。 毛利元就さんのお孫さんとなります。

そして仏智大照国師(竺雲恵心)さんは毛利元就からの信頼が厚かった僧とのことです。

また毛利氏の外交僧で知られる安国寺恵瓊さんは竺雲恵心さんの弟子だったようです。

元就さんの死後、洞春寺殿日頼洞春大居士という法名を授けたのは仏智大照国師さんといわれています。

この法名・日頼洞春が日頼寺という寺号の由来なんだって。

ちなみに、山口市にある毛利元就の菩提寺・洞春寺も法名が由来となっています。

明治時代初期、神仏分離令により菩提寺が廃止され、さらに寺領も没収され、一時は廃寺に追い込まれたそうです。

さらにさらに、当時の住職さんに対して還俗して忌宮神社の神職になるようにと命が下ったという。

しかし住職さんは頑なに拒否し、法灯を守り続けたそうです。

現在、私がこの場に立てているのは、そういった涙ぐましい努力のおかげなんですね。

感謝感謝です。

●山門

●山門

・建立年不明

・瓦葺 切妻造 四脚門

境内入口から石階段を上ると山門が登場。

門の両サイドには長府城下町の象徴ともいえる茶色い練塀が接続されていました。

本日の旅では、このような茶色い練塀を町の至るところで確認することができました。

そんなこんなで、山門をくぐって境内へ。

そんなこんなで、長府の城下町にあります日頼寺に到着。

日頼寺と書いてにちらいじと読みます。

現在は大雲山 日頼寺ですが、もともとは小比叡山 極楽寺という寺号だったんだって。

小比叡山という山号でもわかるように、創建当初は天台宗の寺院だったみたいです。

それにしても小比叡山とは・・・なかなか可愛い山号ですね。

●日頼寺の説明板

説明板によると

慶長年間、長府藩初代藩主毛利秀元公が再建し、仏智大照国師を京都京福寺から迎えて臨済宗に改宗。

と書いてありますが、ネットの情報によると

・慶長年間 → 天正年間

・京福寺 → 東福寺

の間違いとのことです。

天正年間は1573年〜1592年ですので、関ヶ原の戦い前になります。

となると毛利氏が周防国・長門国の2国に減封される前のことになりますので、長府藩初代藩主という書き方も問題ありになっちゃいます。

ということで

天正年間、後に長府藩の初代藩主になる毛利秀元公が再建し、仏智大照国師を京都・東福寺から迎えて臨済宗に改宗。

というのが、ややこしくなくていいかな?

とか思ってみたり・・・

って、面倒臭いこと言ってしまってスミマセン!

~画像は長府毛利邸の毛利秀元像~

ちなみに毛利秀元さんは毛利元就の4男・穂井田元清の次男です。 毛利元就さんのお孫さんとなります。

そして仏智大照国師(竺雲恵心)さんは毛利元就からの信頼が厚かった僧とのことです。

また毛利氏の外交僧で知られる安国寺恵瓊さんは竺雲恵心さんの弟子だったようです。

元就さんの死後、洞春寺殿日頼洞春大居士という法名を授けたのは仏智大照国師さんといわれています。

この法名・日頼洞春が日頼寺という寺号の由来なんだって。

ちなみに、山口市にある毛利元就の菩提寺・洞春寺も法名が由来となっています。

明治時代初期、神仏分離令により菩提寺が廃止され、さらに寺領も没収され、一時は廃寺に追い込まれたそうです。

さらにさらに、当時の住職さんに対して還俗して忌宮神社の神職になるようにと命が下ったという。

しかし住職さんは頑なに拒否し、法灯を守り続けたそうです。

現在、私がこの場に立てているのは、そういった涙ぐましい努力のおかげなんですね。

感謝感謝です。

●山門

●山門

・建立年不明

・瓦葺 切妻造 四脚門

境内入口から石階段を上ると山門が登場。

門の両サイドには長府城下町の象徴ともいえる茶色い練塀が接続されていました。

本日の旅では、このような茶色い練塀を町の至るところで確認することができました。

そんなこんなで、山門をくぐって境内へ。

本堂と枯山水庭園と地蔵堂

●本堂と枯山水庭園

そして参道を抜けると、いきなり大きな枯山水庭園が登場!

なんとこのお寺さんは、本堂前に枯山水庭園があるという珍しい伽藍配置。

身構えする前にいきなり現れた庭園に目が覚めたひと時でした。

●本堂

・建立年不明

・瓦葺 寄棟造

本堂前に向かうには庭園のほとりをグルリと周っていかないといけないという。

そんなこんなで、半強制的に庭園鑑賞をすることになります。

そんなことより、面白いなぁ〜と思ったのが、アスファルトと枯山水庭園に段差がないバリアフリー庭園だったこと!

よそ見しながら参道を歩くと、そのまま庭園に突入!

ってこともあるかもですよ。

あともう1つ面白いなぁ〜と思ったのは、庭園の真ん中にカエルちゃんがいること。

カエルちゃんの足元には波紋が広がっていました。

静の中に動が表現されているリアリティが良いですね。

あと、帰宅後に気づいたのですが、本堂の雨どいが庭園の中に建っているという!

しかも雨どいの根元にも波紋が広がっていました。

そんなこんなで、さりげないこだわりを感じる素敵なお庭でしたよ。

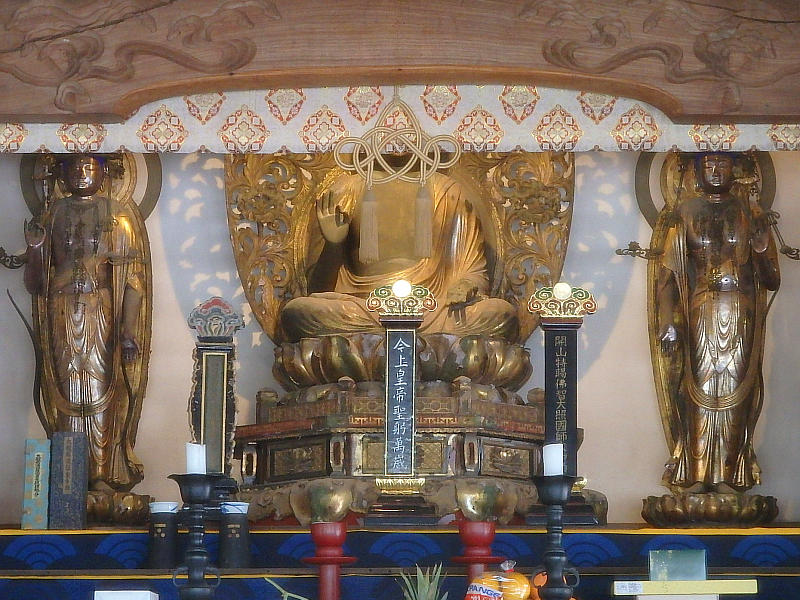

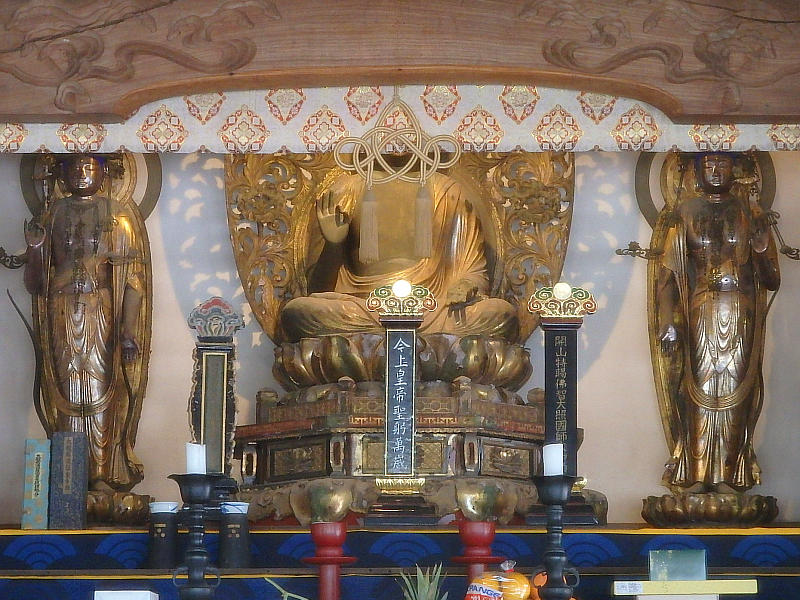

御本尊は阿弥陀如来さん。

そして脇侍は観音菩薩さんと勢至菩薩さん。

いわゆる阿弥陀三尊像です。

お顔が見えそうで見えないチラリズム。

これはこれで想像が駆り立てられていいですねぇ。

そんなこんなで参拝後、本堂の日陰に座ってひと休み。

終始、カエルちゃんの視線を感じつつ。

本日も絶好調に暑いです。

●地蔵堂

●地蔵堂

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

続いて、地蔵堂を参拝。

堂内には本尊のお地蔵さんを中心にたくさんの石仏が安置されていました。

おそらく各地に点在していた石仏を1ヶ所に集めたお堂なんだろうね。

その他、境内には無縁仏の墓石が密集するエリアがありました。

そして参道を抜けると、いきなり大きな枯山水庭園が登場!

なんとこのお寺さんは、本堂前に枯山水庭園があるという珍しい伽藍配置。

身構えする前にいきなり現れた庭園に目が覚めたひと時でした。

●本堂

・建立年不明

・瓦葺 寄棟造

本堂前に向かうには庭園のほとりをグルリと周っていかないといけないという。

そんなこんなで、半強制的に庭園鑑賞をすることになります。

そんなことより、面白いなぁ〜と思ったのが、アスファルトと枯山水庭園に段差がないバリアフリー庭園だったこと!

よそ見しながら参道を歩くと、そのまま庭園に突入!

ってこともあるかもですよ。

あともう1つ面白いなぁ〜と思ったのは、庭園の真ん中にカエルちゃんがいること。

カエルちゃんの足元には波紋が広がっていました。

静の中に動が表現されているリアリティが良いですね。

あと、帰宅後に気づいたのですが、本堂の雨どいが庭園の中に建っているという!

しかも雨どいの根元にも波紋が広がっていました。

そんなこんなで、さりげないこだわりを感じる素敵なお庭でしたよ。

御本尊は阿弥陀如来さん。

そして脇侍は観音菩薩さんと勢至菩薩さん。

いわゆる阿弥陀三尊像です。

お顔が見えそうで見えないチラリズム。

これはこれで想像が駆り立てられていいですねぇ。

そんなこんなで参拝後、本堂の日陰に座ってひと休み。

終始、カエルちゃんの視線を感じつつ。

本日も絶好調に暑いです。

●地蔵堂

●地蔵堂

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

続いて、地蔵堂を参拝。

堂内には本尊のお地蔵さんを中心にたくさんの石仏が安置されていました。

おそらく各地に点在していた石仏を1ヶ所に集めたお堂なんだろうね。

その他、境内には無縁仏の墓石が密集するエリアがありました。

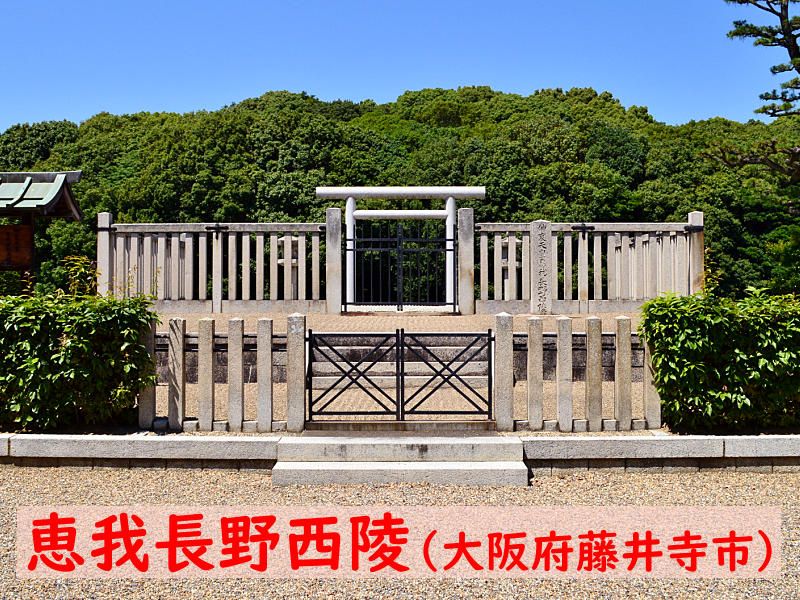

仲哀天皇殯斂地

●仲哀天皇殯斂地

さらになんと、境内には仲哀天皇を仮埋葬した仲哀天皇殯斂地があるという!

ちなみに仲哀天皇殯斂地と書いてちゅうあいてんのうひんれんちと読むそうです。

●仲哀天皇とは?

第14代天皇・仲哀天皇が即位したころ、九州には朝廷に反逆する熊襲(くまそ)と呼ばれる豪族がいました。

そこで仲哀天皇は熊襲を征討するため、穴門(長門)の豊浦津に向かいました。

そしてその地に穴門豊浦宮を建てて住まわれました。

それが現在の忌宮神社(下関市長府)といわれています。

そんなこんなで、仲哀天皇と神功皇后は穴門豊浦宮を拠点にして関門海峡を船で行き来しながら九州の熊襲を攻めました。

その後、仲哀天皇は橿日宮(現・香椎宮)にお宮を移して熊襲討伐をすることに。

その際、神功皇后は神を降ろして占いをしました。

仲哀天皇は琴を弾き、武内宿禰は神を降ろす場で、神の言葉を待っていました。

すると神功皇后に神が降りてきて『貧しい熊襲の地なんかより、金銀財宝に満ちた新羅を征討しなさい。そして、我ら住吉三神を祀れば新羅も熊襲もひれ伏すよ』という神託を得たという。

しかし仲哀天皇は、西を見ても国は見えないし、ただ海があるだけなので、この神託は嘘だと琴を弾くのをやめました。

すると神は怒って『お前はこの天下を治めるべきではない。黄泉の国へ行け!』と言いました。

恐れおののいた武内宿禰は、仲哀天皇に琴を弾くように促します!

仲哀天皇はしぶしぶ琴を弾き始めますが、すぐに琴の音が聞こえなくなりました・・・。

灯りを灯してみると、仲哀天皇はすでに亡くなっていたという。

享年52歳。

その後、神功皇后は武内宿禰に仲哀天皇の遺体をひそかに穴門豊浦宮に運ばせました。

そして祭壇を作って殯(もがり)を行い、仮埋葬したという。

その仮埋葬した地がここ仲哀天皇殯斂地なんだって!

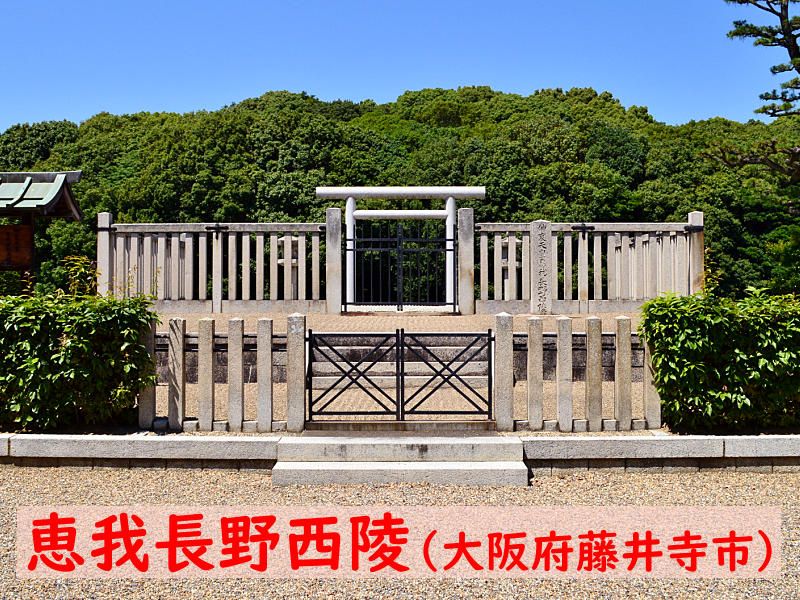

その後、熊襲征伐を終えた神功皇后と武内宿禰は、仲哀天皇のご遺体を恵我長野西陵(大阪府藤井寺市)に葬ったといいます。

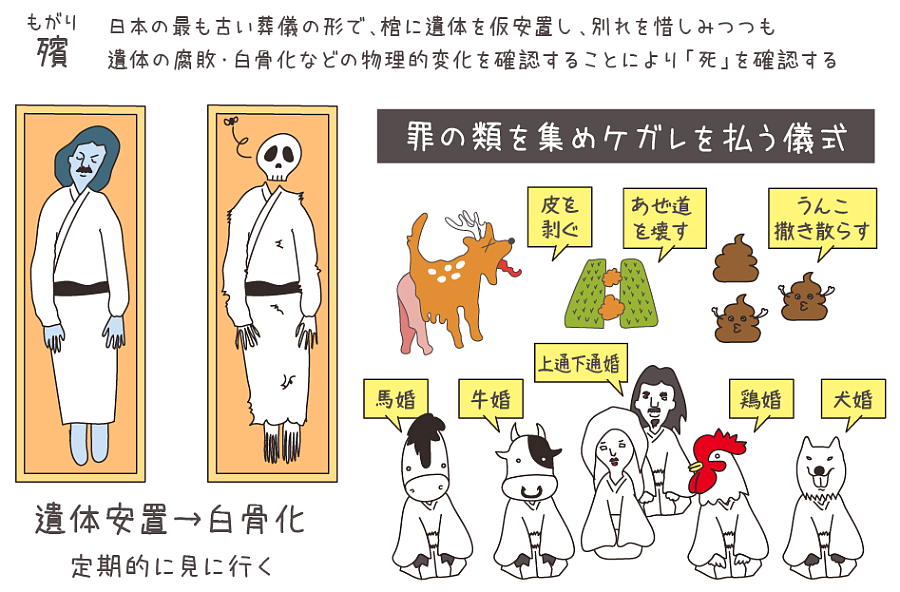

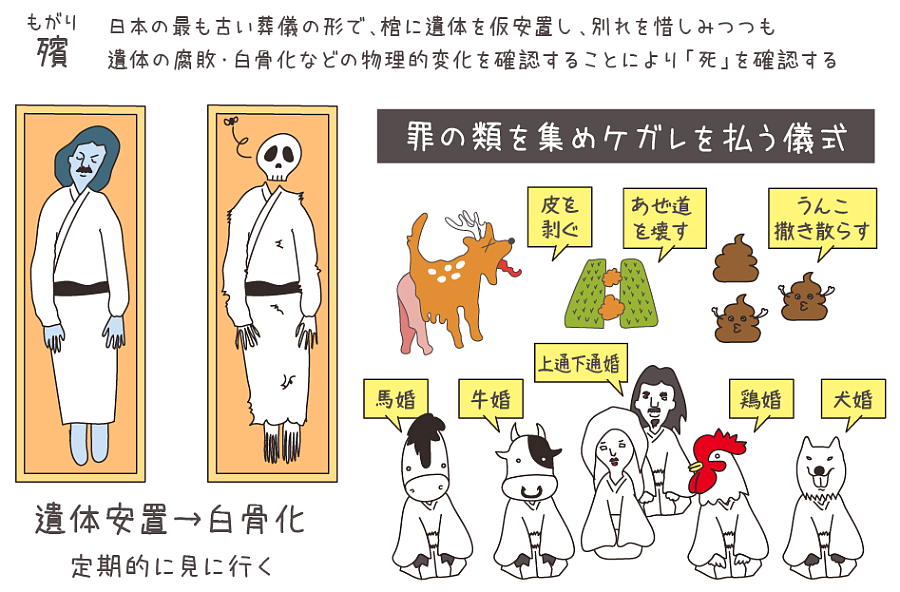

ちなみに、殯(もがり)とは古代の葬儀方法で、遺体を安置して腐って骨になるのを遺族が見届けるという儀式です。

なんと、遺体が完全に白骨化するまで、定期的に見に行って、最終的な死を確認していたという!

そして遺体を安置した建物を殯宮というそうです。

さらに殯宮では

生け剥ぎ(生きた獣の皮を剥ぐ)

逆か剥ぎ(尻尾から獣の皮を剥ぐ)

畦離(田んぼの畦を壊す)

屎戸(神殿にウンコを撒き散らす)

上通下通婚(親子間の近親相姦)

馬婚(馬と性行為)

牛婚(牛と性行為)

鶏婚(鶏と性行為)

犬婚(犬と性行為)

という罪を集めて、穢れを払う儀式を行うという((((;゚Д゚))))

カオス&サイコパス・・・ですね!

ちなみに長府の町を流れる壇具川は神功皇后ゆかりの川だという。

三韓征伐の際、神功皇后がこの地で祭壇を築いて祭祀を行なったという。

そして、その祭祀で使用した道具をこの川に流したそうです。

そのことから、壇具川と呼ばれるようになったんだって。

今の時代だと不法投棄でお縄だよ。

さらになんと、境内には仲哀天皇を仮埋葬した仲哀天皇殯斂地があるという!

ちなみに仲哀天皇殯斂地と書いてちゅうあいてんのうひんれんちと読むそうです。

●仲哀天皇とは?

第14代天皇・仲哀天皇が即位したころ、九州には朝廷に反逆する熊襲(くまそ)と呼ばれる豪族がいました。

そこで仲哀天皇は熊襲を征討するため、穴門(長門)の豊浦津に向かいました。

そしてその地に穴門豊浦宮を建てて住まわれました。

それが現在の忌宮神社(下関市長府)といわれています。

そんなこんなで、仲哀天皇と神功皇后は穴門豊浦宮を拠点にして関門海峡を船で行き来しながら九州の熊襲を攻めました。

その後、仲哀天皇は橿日宮(現・香椎宮)にお宮を移して熊襲討伐をすることに。

その際、神功皇后は神を降ろして占いをしました。

仲哀天皇は琴を弾き、武内宿禰は神を降ろす場で、神の言葉を待っていました。

すると神功皇后に神が降りてきて『貧しい熊襲の地なんかより、金銀財宝に満ちた新羅を征討しなさい。そして、我ら住吉三神を祀れば新羅も熊襲もひれ伏すよ』という神託を得たという。

しかし仲哀天皇は、西を見ても国は見えないし、ただ海があるだけなので、この神託は嘘だと琴を弾くのをやめました。

すると神は怒って『お前はこの天下を治めるべきではない。黄泉の国へ行け!』と言いました。

恐れおののいた武内宿禰は、仲哀天皇に琴を弾くように促します!

仲哀天皇はしぶしぶ琴を弾き始めますが、すぐに琴の音が聞こえなくなりました・・・。

灯りを灯してみると、仲哀天皇はすでに亡くなっていたという。

享年52歳。

その後、神功皇后は武内宿禰に仲哀天皇の遺体をひそかに穴門豊浦宮に運ばせました。

そして祭壇を作って殯(もがり)を行い、仮埋葬したという。

その仮埋葬した地がここ仲哀天皇殯斂地なんだって!

その後、熊襲征伐を終えた神功皇后と武内宿禰は、仲哀天皇のご遺体を恵我長野西陵(大阪府藤井寺市)に葬ったといいます。

ちなみに、殯(もがり)とは古代の葬儀方法で、遺体を安置して腐って骨になるのを遺族が見届けるという儀式です。

なんと、遺体が完全に白骨化するまで、定期的に見に行って、最終的な死を確認していたという!

そして遺体を安置した建物を殯宮というそうです。

さらに殯宮では

生け剥ぎ(生きた獣の皮を剥ぐ)

逆か剥ぎ(尻尾から獣の皮を剥ぐ)

畦離(田んぼの畦を壊す)

屎戸(神殿にウンコを撒き散らす)

上通下通婚(親子間の近親相姦)

馬婚(馬と性行為)

牛婚(牛と性行為)

鶏婚(鶏と性行為)

犬婚(犬と性行為)

という罪を集めて、穢れを払う儀式を行うという((((;゚Д゚))))

カオス&サイコパス・・・ですね!

ちなみに長府の町を流れる壇具川は神功皇后ゆかりの川だという。

三韓征伐の際、神功皇后がこの地で祭壇を築いて祭祀を行なったという。

そして、その祭祀で使用した道具をこの川に流したそうです。

そのことから、壇具川と呼ばれるようになったんだって。

今の時代だと不法投棄でお縄だよ。

長府の城下町観光

●長府毛利邸

せっかくなので、長府観光をしてきました。

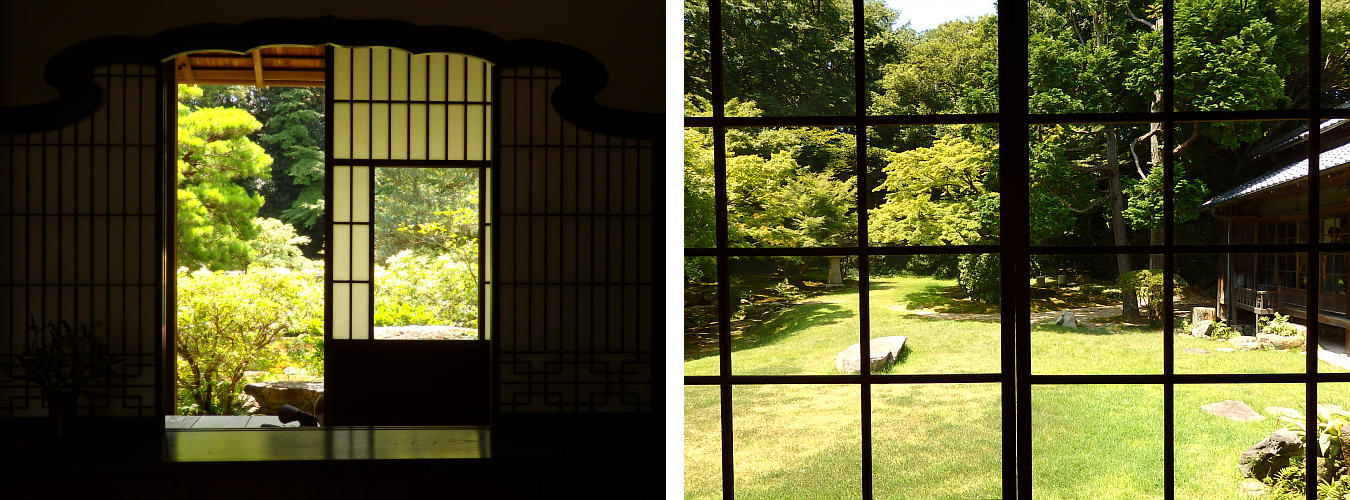

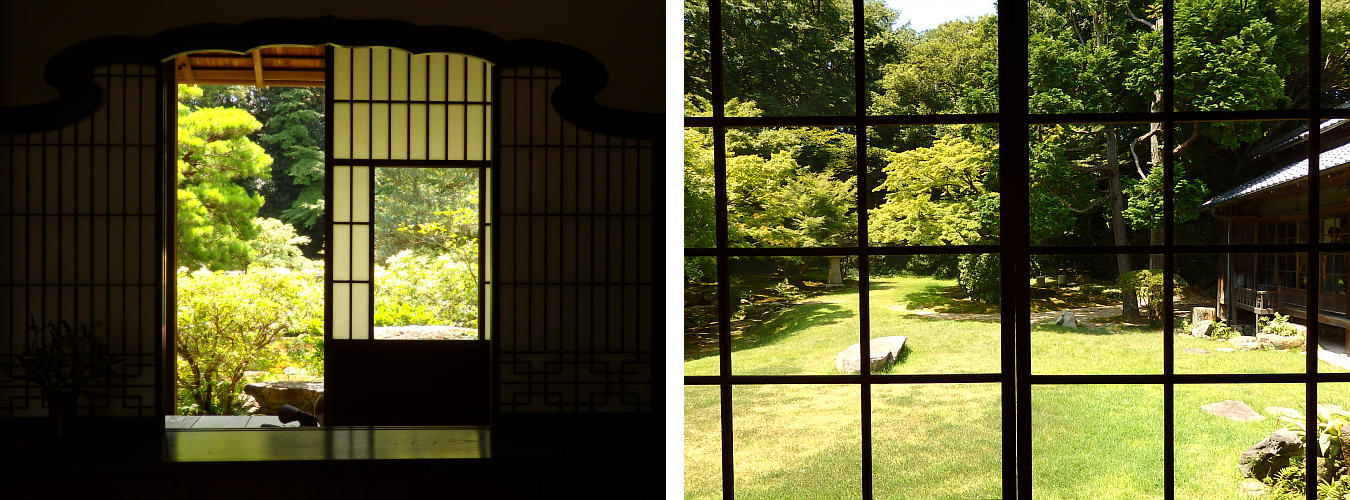

長府毛利邸は、1903年に長府藩14代藩主・毛利元敏さんが建立した邸宅です。

敷地面積は約10000平方メートル!

ちなみに現存する毛利邸は、防府市・毛利宗家の本邸とこの邸宅のみなんだって。

長府毛利邸では素敵なお庭を鑑賞することができました。

本日は極暑だったので、お抹茶を飲みながら体力回復・・・結構な長居になってしまいました。

こちらはご当主の間と奥様の間です。

そしてなんと、明治天皇 御宿泊の間もありました。

ちなみに、明治天皇は1872年と1902年に下関を訪問されています。

1902年、明治天皇は熊本で行われる陸軍特別大演習統監に向かう途中、この長府毛利邸で1泊したそうです。

そして熊本からの帰り道に、再び長府毛利邸に宿泊したんだって。

●菅家長屋門と長府藩侍屋敷長屋

●菅家長屋門(写真左)

・江戸時代後期建立

菅家は侍医兼侍講職を務めた格式ある家柄とのことです。

●長府藩侍屋敷長屋(写真右)

・江戸時代後期建立

長府藩御馬廻役・西家の屋敷にあったものを移築。

●旧野々村家表門と三吉周亮邸跡

●旧野々村家表門(写真左)

・江戸時代後期建立

野々村家は、代々長府藩に仕えた御馬廻格の家柄なんだって。

幕末の当主・野々村勘九郎さんは、七卿落ちで長州に落ち延びた三条実美ら五卿の接待役をしたお方のようです。

●三吉周亮邸跡(写真右)

三吉周亮さんは、江戸時代後期に活躍した長府藩の家老なんだって。

坂本龍馬の相談に乗ったお方のようです。

●大庭柯公旧宅と桂弥一旧宅

●大庭柯公旧宅(写真左)

大庭柯公さんは、明治時代~大正時代に活躍した新聞記者のようです。

●桂弥一旧宅(写真右)

桂弥一さんは、明治維新の志士達の事跡を後生に伝えるため、尊攘堂(下関市立長府博物館)を建設したお方のようです。

●御影の井戸

901年、菅原道真さんが大宰府へ左遷される際、この井戸に顔を映してもう2度とこの地に 来ることはないと嘆いた井戸といわれています。

いやはや、素敵な町でした。

せっかくなので、長府観光をしてきました。

長府毛利邸は、1903年に長府藩14代藩主・毛利元敏さんが建立した邸宅です。

敷地面積は約10000平方メートル!

ちなみに現存する毛利邸は、防府市・毛利宗家の本邸とこの邸宅のみなんだって。

長府毛利邸では素敵なお庭を鑑賞することができました。

本日は極暑だったので、お抹茶を飲みながら体力回復・・・結構な長居になってしまいました。

こちらはご当主の間と奥様の間です。

そしてなんと、明治天皇 御宿泊の間もありました。

ちなみに、明治天皇は1872年と1902年に下関を訪問されています。

1902年、明治天皇は熊本で行われる陸軍特別大演習統監に向かう途中、この長府毛利邸で1泊したそうです。

そして熊本からの帰り道に、再び長府毛利邸に宿泊したんだって。

●菅家長屋門と長府藩侍屋敷長屋

●菅家長屋門(写真左)

・江戸時代後期建立

菅家は侍医兼侍講職を務めた格式ある家柄とのことです。

●長府藩侍屋敷長屋(写真右)

・江戸時代後期建立

長府藩御馬廻役・西家の屋敷にあったものを移築。

●旧野々村家表門と三吉周亮邸跡

●旧野々村家表門(写真左)

・江戸時代後期建立

野々村家は、代々長府藩に仕えた御馬廻格の家柄なんだって。

幕末の当主・野々村勘九郎さんは、七卿落ちで長州に落ち延びた三条実美ら五卿の接待役をしたお方のようです。

●三吉周亮邸跡(写真右)

三吉周亮さんは、江戸時代後期に活躍した長府藩の家老なんだって。

坂本龍馬の相談に乗ったお方のようです。

●大庭柯公旧宅と桂弥一旧宅

●大庭柯公旧宅(写真左)

大庭柯公さんは、明治時代~大正時代に活躍した新聞記者のようです。

●桂弥一旧宅(写真右)

桂弥一さんは、明治維新の志士達の事跡を後生に伝えるため、尊攘堂(下関市立長府博物館)を建設したお方のようです。

●御影の井戸

901年、菅原道真さんが大宰府へ左遷される際、この井戸に顔を映してもう2度とこの地に 来ることはないと嘆いた井戸といわれています。

いやはや、素敵な町でした。

御朱印情報

●御朱印の種類

・お寺の方に伺ってみたところ、御朱印はやってないとのことです。

(2022年5月現在)

●御朱印の受付場所

・なし

●御朱印の受付時間

・なし

●御朱印の料金

・なし

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2016年8月11日 参拝

・2022年5月 更新

・お寺の方に伺ってみたところ、御朱印はやってないとのことです。

(2022年5月現在)

●御朱印の受付場所

・なし

●御朱印の受付時間

・なし

●御朱印の料金

・なし

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2016年8月11日 参拝

・2022年5月 更新

参拝情報とアクセス

●開門時間

・不明

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR長府駅から徒歩45分

・JR長府駅から車で10分

●最寄りのバス停

・サンデン交通

JR長府駅からバスで9分

松原 バス停で下車 徒歩10分

・サンデン交通

JR長府駅からバスで15分

城下町長府 バス停で下車 徒歩15分

・サンデン交通

JR下関駅からバスで30分

松原 バス停で下車 徒歩10分

・サンデン交通

JR下関駅からバスで30分

城下町長府 バス停で下車 徒歩15分

●最寄りのIC

・中国自動車道・関門自動車道

下関ICから車で15分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり

・不明

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR長府駅から徒歩45分

・JR長府駅から車で10分

●最寄りのバス停

・サンデン交通

JR長府駅からバスで9分

松原 バス停で下車 徒歩10分

・サンデン交通

JR長府駅からバスで15分

城下町長府 バス停で下車 徒歩15分

・サンデン交通

JR下関駅からバスで30分

松原 バス停で下車 徒歩10分

・サンデン交通

JR下関駅からバスで30分

城下町長府 バス停で下車 徒歩15分

●最寄りのIC

・中国自動車道・関門自動車道

下関ICから車で15分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり