| 所在地 | 静岡県静岡市葵区紺屋町7−13 |

|---|---|

| 祭 神 | 主祭神 建速須佐之男命・奇稲田姫命 相殿神 大己貴命・天照皇大神・金山彦命・猿田彦命 |

| 社 格 | 式内社 |

| 由 緒 | 創建年は不詳。927年に編纂された延喜式神名帳に記載されている古社です。 創建当時は、小梳という地に鎮座していましたが、1631年に新谷町へ遷座。そして1675年、駿府城の拡張工事のために現在地へ遷座したそうです。徳川家康が幼い頃、人質として今川義元と対面する前にこの神社に立ち寄って服装を整え、武運長久を祈願したといわれています。 その後、天下統一を成し遂げた徳川家康は、もともとの祭神・建速須佐之男命、奇稲田姫命に、徳川家代々の守り神であった大己貴命と天照大神を合祀し、駿河の守護神としたそうです。以後、長きにわたって徳川家の庇護を受けたといいます。 |

小梳神社へのアクセス

●JR・静岡駅

本日は青春18きっぷの旅をしております。

そんなこんなで、JR・静岡駅に到着。

駅前では徳川家康さんがお出迎えしてくれました。

昨日は信長さんの町。

今日は家康さんの町。

くぅ〜、テンション上がるぅ。

●呉服町通り

そして、JR・静岡駅から駿府城方面へ向けて歩いていると

●小梳神社 境内入口

小梳神社に到着。

到着というか発見。

JR・静岡駅から徒歩5分。

静岡駅から200〜300mほどのところに鎮座する駅近神社です。

本日は青春18きっぷの旅をしております。

そんなこんなで、JR・静岡駅に到着。

駅前では徳川家康さんがお出迎えしてくれました。

昨日は信長さんの町。

今日は家康さんの町。

くぅ〜、テンション上がるぅ。

●呉服町通り

そして、JR・静岡駅から駿府城方面へ向けて歩いていると

●小梳神社 境内入口

小梳神社に到着。

到着というか発見。

JR・静岡駅から徒歩5分。

静岡駅から200〜300mほどのところに鎮座する駅近神社です。

鳥居と狛犬と社殿

●鳥居

●鳥居

・建立年不明

・明神鳥居

それにしても小梳神社って・・・なんて読むの???

調べてみると、小梳神社と書いておぐし神社と読むそうです。

梳・・・こんな字、習ってないなぁ(笑)

ちなみに、小梳という地名は、梳(くし = 櫛)と見立て、この地にあった何本もの川が櫛の歯に見えることから、小梳と名付けられたのではないか?といわれてるそうです。

また、小梳という地名はアイヌ語のオグシリが語源という説もあるそうです。

オグシリとは中洲のことを指すそうで、もともとこの神社は中洲に鎮座していたのでは?といわれてるそうです。

どっちにしろ、川と関係のある地名みたいですね。

ちなみに梳とは、髪を櫛でとかす → すく → 梳くという意味らしいです。

祭神が奇稲田姫命(櫛名田比売)ですし、もしかして櫛名田の櫛と髪を梳くは何か関係があるのかも?

みたいなことを思ってみたひと時。

●狛犬

●狛犬

・1982年建立

そんなこんなで、鳥居をくぐると青銅製の狛犬ちゃんがお出迎えしてくれました。

全国の護国系の神社などでよくお見かけする護国系の狛犬ちゃんです。

無駄なお肉がなく、鍛え上げられた肉体美が特徴的な狛犬ちゃんです。

●拝殿

●拝殿

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

・RⅭ造

・式内社

社殿は鉄筋コンクリート造で、柱や外壁などがオレンジ色に塗られてました。

どこかしらしまねっこみたいなカラーリング^^

社殿の両サイドに翼廊みたいな建物が付属しているので、一見2階建てのように見えるのが特徴的でした。

建物が新しいし、そしてビルの谷間に鎮座しているため、全く古さを感じさせない神社ですが、927年に編纂された延喜式神名帳に記載されている古社なんだって。

いわゆる式内社です。

そんなことより、この神社は徳川家康ゆかりの神社なんですって!

竹千代(徳川家康の幼少名)が人質として駿府に来たとき、この神社に立ち寄って服装を整え、武運長久の祈願をしてから今川義元と対面したんだって。

その後、天下統一を成し遂げた徳川家康は、代々徳川家の守り神であった大己貴命と天照大神を合祀して、駿府の守護神としたという!

もともとこの神社は、駿府城付近に鎮座していたそうですが、1675年の駿府城拡張工事にともない、現在地へ遷座したといいます。

実はこの後、駿府城に立ち寄る予定なんです。

というか、この神社は駿府城に立ち寄る途中に発見した神社なんです。

ということで、駿府城の予備学習ができてちょっと得した気分になったひと時でした。

神額には小梳神社と金山彦神社の文字。

金山彦神社はもともと境内社だったそうです。

後にそれを合祀したそうですよ。

●本殿

●本殿

・建立年不明

・銅板葺 流造

主祭神は建速須佐之男命・奇稲田姫命。

相殿として、大己貴命・天照皇大神・金山彦命・猿田彦命が祀られています。

建速須佐之男命(スサノオ)と奇稲田姫命(クシナダヒメ)は夫婦。

日本神話・ヤマタノオロチ退治などで登場する神様です。

スサノオは、イザナギの鼻から生まれた神様です。

大己貴命(オオナムチ)と天照大神(アマテラス)は徳川家の守り神。

オオナムチは、因幡の白兎や国造り・国譲り神話に登場する神様です。

ちなみに、大己貴命 = 大国主神です。

アマテラスは、太陽神で日本総氏神。

イザナギの左目から生まれた神様です。

金山彦命(カナヤマヒコ)は、イザナミがカグツチを産んで陰部に大ヤケドを負った際、イザナミの嘔吐物から生まれた神様。

金属関係全般の神様です。

猿田彦命(サルタヒコ)は、天孫降臨の際、ニニギを高千穂に道案内した神様です。

●鳥居

・建立年不明

・明神鳥居

それにしても小梳神社って・・・なんて読むの???

調べてみると、小梳神社と書いておぐし神社と読むそうです。

梳・・・こんな字、習ってないなぁ(笑)

ちなみに、小梳という地名は、梳(くし = 櫛)と見立て、この地にあった何本もの川が櫛の歯に見えることから、小梳と名付けられたのではないか?といわれてるそうです。

また、小梳という地名はアイヌ語のオグシリが語源という説もあるそうです。

オグシリとは中洲のことを指すそうで、もともとこの神社は中洲に鎮座していたのでは?といわれてるそうです。

どっちにしろ、川と関係のある地名みたいですね。

ちなみに梳とは、髪を櫛でとかす → すく → 梳くという意味らしいです。

祭神が奇稲田姫命(櫛名田比売)ですし、もしかして櫛名田の櫛と髪を梳くは何か関係があるのかも?

みたいなことを思ってみたひと時。

●狛犬

●狛犬

・1982年建立

そんなこんなで、鳥居をくぐると青銅製の狛犬ちゃんがお出迎えしてくれました。

全国の護国系の神社などでよくお見かけする護国系の狛犬ちゃんです。

無駄なお肉がなく、鍛え上げられた肉体美が特徴的な狛犬ちゃんです。

●拝殿

●拝殿

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

・RⅭ造

・式内社

社殿は鉄筋コンクリート造で、柱や外壁などがオレンジ色に塗られてました。

どこかしらしまねっこみたいなカラーリング^^

社殿の両サイドに翼廊みたいな建物が付属しているので、一見2階建てのように見えるのが特徴的でした。

建物が新しいし、そしてビルの谷間に鎮座しているため、全く古さを感じさせない神社ですが、927年に編纂された延喜式神名帳に記載されている古社なんだって。

いわゆる式内社です。

そんなことより、この神社は徳川家康ゆかりの神社なんですって!

竹千代(徳川家康の幼少名)が人質として駿府に来たとき、この神社に立ち寄って服装を整え、武運長久の祈願をしてから今川義元と対面したんだって。

その後、天下統一を成し遂げた徳川家康は、代々徳川家の守り神であった大己貴命と天照大神を合祀して、駿府の守護神としたという!

もともとこの神社は、駿府城付近に鎮座していたそうですが、1675年の駿府城拡張工事にともない、現在地へ遷座したといいます。

実はこの後、駿府城に立ち寄る予定なんです。

というか、この神社は駿府城に立ち寄る途中に発見した神社なんです。

ということで、駿府城の予備学習ができてちょっと得した気分になったひと時でした。

神額には小梳神社と金山彦神社の文字。

金山彦神社はもともと境内社だったそうです。

後にそれを合祀したそうですよ。

●本殿

●本殿

・建立年不明

・銅板葺 流造

主祭神は建速須佐之男命・奇稲田姫命。

相殿として、大己貴命・天照皇大神・金山彦命・猿田彦命が祀られています。

建速須佐之男命(スサノオ)と奇稲田姫命(クシナダヒメ)は夫婦。

日本神話・ヤマタノオロチ退治などで登場する神様です。

スサノオは、イザナギの鼻から生まれた神様です。

大己貴命(オオナムチ)と天照大神(アマテラス)は徳川家の守り神。

オオナムチは、因幡の白兎や国造り・国譲り神話に登場する神様です。

ちなみに、大己貴命 = 大国主神です。

アマテラスは、太陽神で日本総氏神。

イザナギの左目から生まれた神様です。

金山彦命(カナヤマヒコ)は、イザナミがカグツチを産んで陰部に大ヤケドを負った際、イザナミの嘔吐物から生まれた神様。

金属関係全般の神様です。

猿田彦命(サルタヒコ)は、天孫降臨の際、ニニギを高千穂に道案内した神様です。

境内社

●宗像神社

●宗像神社

・建立年不明

・銅板葺 流造

・多紀理姫命・市寸島姫命・多岐都姫命を祀る

境内にある小さな池には宗像神社があり、宗像三女神が祀られてました。

この宗像神社は、別名・出世弁天社と呼ばれてるそうですよ。

ちなみに宗像三女神は、アマテラスとスサノオの誓約で生まれた神様です。

●稲荷神社

●稲荷神社

・建立年不明

・コンクリート屋根(?) 流造

・宇迦之御魂神を祀る

本殿横には稲荷神社がありました。

それにして何か違和感・・・社の屋根がコンクリ!?!?

●新庄道雄の碑

●新庄道雄の碑

・1836年建立

・静岡市指定文化財

新庄道雄さんは、江戸時代後期に活躍した駿府出身の学者で、駿河国新風土記の著者なんだって。

この石碑は、新庄道雄さんの死後、追悼のために建立されたものらしいです。

●霊水 少将の井

この辺りは、古来より湧き水が清らかなところとして知られていて、神社前に清水尻川という川が流れていたそうです。

江戸時代、小梳神社は少将井社と称していたらしく、『本殿の下に井あり 夫婦和合の霊水湧き出す』と言い伝えられていたんだって。

この水は、境内の井戸から汲み上げたもので、病気平癒・健康増進の効能があるそうですよ。

●境内の風景

町中に鎮座しているためか、境内の喫煙所は人が入れ替わり立ち替わり。

絶えずモクモクと煙が立ち込めており、スモークでかすんだ風景が、ある意味幻想的に思えてしまいました。

まるで天上界にいるみたい。

煙の中から神様が登場しそうだね。

●宗像神社

・建立年不明

・銅板葺 流造

・多紀理姫命・市寸島姫命・多岐都姫命を祀る

境内にある小さな池には宗像神社があり、宗像三女神が祀られてました。

この宗像神社は、別名・出世弁天社と呼ばれてるそうですよ。

ちなみに宗像三女神は、アマテラスとスサノオの誓約で生まれた神様です。

●稲荷神社

●稲荷神社

・建立年不明

・コンクリート屋根(?) 流造

・宇迦之御魂神を祀る

本殿横には稲荷神社がありました。

それにして何か違和感・・・社の屋根がコンクリ!?!?

●新庄道雄の碑

●新庄道雄の碑

・1836年建立

・静岡市指定文化財

新庄道雄さんは、江戸時代後期に活躍した駿府出身の学者で、駿河国新風土記の著者なんだって。

この石碑は、新庄道雄さんの死後、追悼のために建立されたものらしいです。

●霊水 少将の井

この辺りは、古来より湧き水が清らかなところとして知られていて、神社前に清水尻川という川が流れていたそうです。

江戸時代、小梳神社は少将井社と称していたらしく、『本殿の下に井あり 夫婦和合の霊水湧き出す』と言い伝えられていたんだって。

この水は、境内の井戸から汲み上げたもので、病気平癒・健康増進の効能があるそうですよ。

●境内の風景

町中に鎮座しているためか、境内の喫煙所は人が入れ替わり立ち替わり。

絶えずモクモクと煙が立ち込めており、スモークでかすんだ風景が、ある意味幻想的に思えてしまいました。

まるで天上界にいるみたい。

煙の中から神様が登場しそうだね。

駿府城

●駿府城

そんなこんなで小梳神社で参拝後、駿府城を散策してきました。

駿府城は、1585年に築城されたお城で、徳川家康が大御所として晩年を過ごしたお城といわれています。

櫓門や高麗門などの建造物は1996年再建。

築城当時の遺構は石積みやお堀のみで、本丸跡は駿府城公園になっていました。

そんなこんなで、お堀の周りをお散歩。

お堀沿いにて弥次喜多像を発見しました。

弥次喜多は東海道中膝栗毛の主人公です。

ちなみに、東海道中膝栗毛の作者・十返舎一九は静岡出身なんだって。

そんなこんなで小梳神社で参拝後、駿府城を散策してきました。

駿府城は、1585年に築城されたお城で、徳川家康が大御所として晩年を過ごしたお城といわれています。

櫓門や高麗門などの建造物は1996年再建。

築城当時の遺構は石積みやお堀のみで、本丸跡は駿府城公園になっていました。

そんなこんなで、お堀の周りをお散歩。

お堀沿いにて弥次喜多像を発見しました。

弥次喜多は東海道中膝栗毛の主人公です。

ちなみに、東海道中膝栗毛の作者・十返舎一九は静岡出身なんだって。

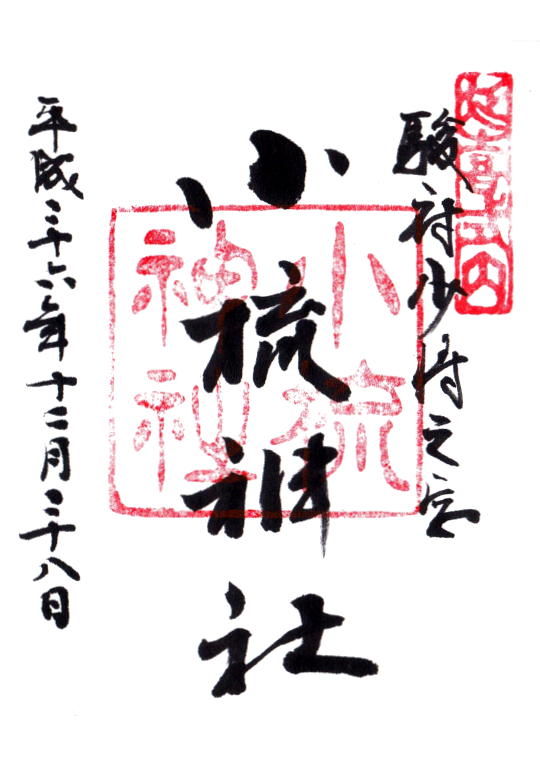

御朱印情報

●御朱印情報

御朱印は拝殿横の社務所で頂きました。

●初穂料(料金)

・300円

御朱印は拝殿横の社務所で頂きました。

●初穂料(料金)

・300円