| 所在地 | 徳島県名西郡神山町下分字中318 |

|---|---|

| 宗 派 | 高野山真言宗 |

| 札 所 | 四国八十八ヶ所 第12番 |

| 前後札所 | ・前 → 第11番札所・藤井寺 ・後 → 第13番札所・大日寺 |

| 本 尊 | 虚空蔵菩薩 |

| 真 言 | うぼう あきゃしゃ きゃらばや おん ありきゃ まりぼり そわか |

| 由 緒 | 701~704年、役小角が開基したお寺という。この山には神通力を持った毒蛇が棲んでおり、火を噴いて山や農作物を焼いて村人を苦しめていたそうです。815年頃、空海(弘法大師)がこの地を訪れた際、襲いかかる毒蛇を虚空蔵菩薩の加護を得て岩窟に封じ込めたという。そして三面大黒天を祀り、虚空菩薩像を安置し、火の山にちなみ焼山寺と名付けたそうです。昔からこの山は修験道が盛んな地で、室町時代には足利尊氏の祈願所となり、江戸時代には徳島藩主・蜂須賀氏の信仰が厚かったといいます。 |

| HP | 摩廬山 正寿院 焼山寺 – 四国八十八ヶ所霊場会 |

焼山寺とは?

四国八十八ヶ所の第12番札所であります焼山寺に到着。

第11番札所・藤井寺から41km。

車で1時間10分のところに位置しています。

焼山寺と書いてしょうさんじと読みます。

●焼山寺とは?

701~704年、役小角が山を開いて蔵王権現を祀ったのがこのお寺の始まりといいます。

この山には神通力を持った毒蛇が棲んでおり、しばしば火を噴いて山や農作物を焼いて村人たちを苦しめていたそうです。

815年頃、弘法大師がこの地を訪れて修行をしていたという。

ある日、疲れた弘法大師が杉の木の下で眠って休んでいたときのこと。

夢の中に阿弥陀如来が現れ、周囲の異変を告げたという。

目を覚ますと、なんと目の前が火の海に!

そこで弘法大師は、垢取川で身を清めて山に登ることに。

しかし毒蛇は山全体を火の海にして妨害!

弘法大師は摩廬(水輪の意)の印を結び、真言を唱えながら山道を進むことに。

すると徐々に火が消えていったという。

そして9合目あたりまで登ってきたとき、岩窟から毒蛇が現れ、再び弘法大師の進行を邪魔してきました!

弘法大師は一心不乱に祈願・・・。

すると光りとともに虚空像菩薩が現れ、毒蛇を岩窟に閉じ込めたという!

そんなこんなで、弘法大師はお礼として虚空像菩薩像を刻んで本尊とし、火の山にちなんで寺号を焼山寺に。

そして摩廬(水輪)の印にちなんで山号を摩盧山にしたそうです。

それが摩蘆山焼山寺の由来なんだって。

ちなみに摩蘆山焼山寺と書いてまろざんしょうさんじと読みます。

その後、室町時代に足利尊氏の祈願所に。

そして江戸時代には徳島藩主・蜂須賀氏が厚く信仰したといいます。

701~704年、役小角が山を開いて蔵王権現を祀ったのがこのお寺の始まりといいます。

この山には神通力を持った毒蛇が棲んでおり、しばしば火を噴いて山や農作物を焼いて村人たちを苦しめていたそうです。

815年頃、弘法大師がこの地を訪れて修行をしていたという。

ある日、疲れた弘法大師が杉の木の下で眠って休んでいたときのこと。

夢の中に阿弥陀如来が現れ、周囲の異変を告げたという。

目を覚ますと、なんと目の前が火の海に!

そこで弘法大師は、垢取川で身を清めて山に登ることに。

しかし毒蛇は山全体を火の海にして妨害!

弘法大師は摩廬(水輪の意)の印を結び、真言を唱えながら山道を進むことに。

すると徐々に火が消えていったという。

そして9合目あたりまで登ってきたとき、岩窟から毒蛇が現れ、再び弘法大師の進行を邪魔してきました!

弘法大師は一心不乱に祈願・・・。

すると光りとともに虚空像菩薩が現れ、毒蛇を岩窟に閉じ込めたという!

そんなこんなで、弘法大師はお礼として虚空像菩薩像を刻んで本尊とし、火の山にちなんで寺号を焼山寺に。

そして摩廬(水輪)の印にちなんで山号を摩盧山にしたそうです。

それが摩蘆山焼山寺の由来なんだって。

ちなみに摩蘆山焼山寺と書いてまろざんしょうさんじと読みます。

その後、室町時代に足利尊氏の祈願所に。

そして江戸時代には徳島藩主・蜂須賀氏が厚く信仰したといいます。

そんなこんなで、参拝開始。

遍路ころがし 焼山寺道

●遍路ころがし 焼山寺道

標高938mの焼山寺山。

その700m付近にあります焼山寺。

焼山寺は四国霊場のなかで3番目に高い場所にあるお寺で、遍路転がしと呼ばれる難所の1つとして有名です。

ちなみに、一に焼山、二にお鶴、三に太龍と呼ばれる阿波霊場三難所の1つです。

●阿波霊場三難所

・一に焼山 → 焼山寺(第12番)

・二にお鶴 → 鶴林寺(第20番)

・三に太龍 → 太龍寺(第21番)

藤井寺から焼山寺までの遍路転がしは約13km。

この焼山寺道には急な上り下りが6ヶ所もあるそうです。

ちなみに遍路転がしとは、お遍路さんが転んでしまうほど過酷な道という意味です。

●Wikipediaによると

・健脚の方で5時間。

・弱足の方で8時間。

・平均6時間。

●他のネット情報によると

・男性8時間。

・女性9時間。

焼山寺道には自動販売機・飲食店・宿泊施設がないので時間に余裕を持って進んだ方が良さそうです。

●トイレ

・3.2km先の長戸庵(女性のみ)

・6.6km先の柳水庵(男性のみ)

歩き遍路さんの偉大さに感動しております。

難所とはいえ、私は車遍路だから平気平気。

と余裕をかましていたら、急勾配&細山道。

あげく一部NOガードレールという車遍路にも厳しい難所となっておりました。

進むスピードはトラクターなみ。

悲鳴をあげる車と私。

到着した頃には幾分か歳をとってしまったかのようなグッタリ感でした。

遍路転がしならぬ、車転がしだぁ〜。

車遍路でこれだから歩き遍路の方は相当厳しい登山になると思われます。

標高938mの焼山寺山。

その700m付近にあります焼山寺。

焼山寺は四国霊場のなかで3番目に高い場所にあるお寺で、遍路転がしと呼ばれる難所の1つとして有名です。

ちなみに、一に焼山、二にお鶴、三に太龍と呼ばれる阿波霊場三難所の1つです。

●阿波霊場三難所

・一に焼山 → 焼山寺(第12番)

・二にお鶴 → 鶴林寺(第20番)

・三に太龍 → 太龍寺(第21番)

藤井寺から焼山寺までの遍路転がしは約13km。

この焼山寺道には急な上り下りが6ヶ所もあるそうです。

ちなみに遍路転がしとは、お遍路さんが転んでしまうほど過酷な道という意味です。

●Wikipediaによると

・健脚の方で5時間。

・弱足の方で8時間。

・平均6時間。

●他のネット情報によると

・男性8時間。

・女性9時間。

焼山寺道には自動販売機・飲食店・宿泊施設がないので時間に余裕を持って進んだ方が良さそうです。

●トイレ

・3.2km先の長戸庵(女性のみ)

・6.6km先の柳水庵(男性のみ)

歩き遍路さんの偉大さに感動しております。

難所とはいえ、私は車遍路だから平気平気。

と余裕をかましていたら、急勾配&細山道。

あげく一部NOガードレールという車遍路にも厳しい難所となっておりました。

進むスピードはトラクターなみ。

悲鳴をあげる車と私。

到着した頃には幾分か歳をとってしまったかのようなグッタリ感でした。

遍路転がしならぬ、車転がしだぁ〜。

車遍路でこれだから歩き遍路の方は相当厳しい登山になると思われます。

仁王門

●仁王門

●仁王門

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

・三間一戸 八脚門

そんなこんなで、約70段の石段を上って仁王門に到着。

山上ということで、さらに早朝ということもあり冷たい空気に支配された境内。

冷気が霊気に感じれたひと時でした。

冷気・・・

霊気・・・・・

ただのダジャレです!

座布団没収レベルです。

●仁王像

そんなこんなで、仁王さんにご挨拶。

ボディーも衣も赤一色。

焼山寺ということで、焼けた色にしてるのかな?

そんなわけないか。

それにしても眉毛の毛量が気になります。

●仁王門

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

・三間一戸 八脚門

そんなこんなで、約70段の石段を上って仁王門に到着。

山上ということで、さらに早朝ということもあり冷たい空気に支配された境内。

冷気が霊気に感じれたひと時でした。

冷気・・・

霊気・・・・・

ただのダジャレです!

座布団没収レベルです。

●仁王像

そんなこんなで、仁王さんにご挨拶。

ボディーも衣も赤一色。

焼山寺ということで、焼けた色にしてるのかな?

そんなわけないか。

それにしても眉毛の毛量が気になります。

参道と手水舎と鐘楼

●参道

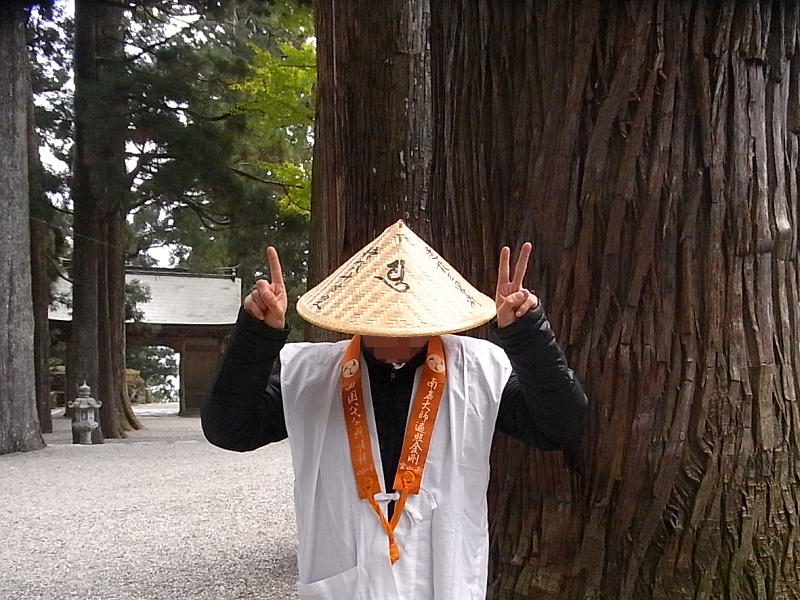

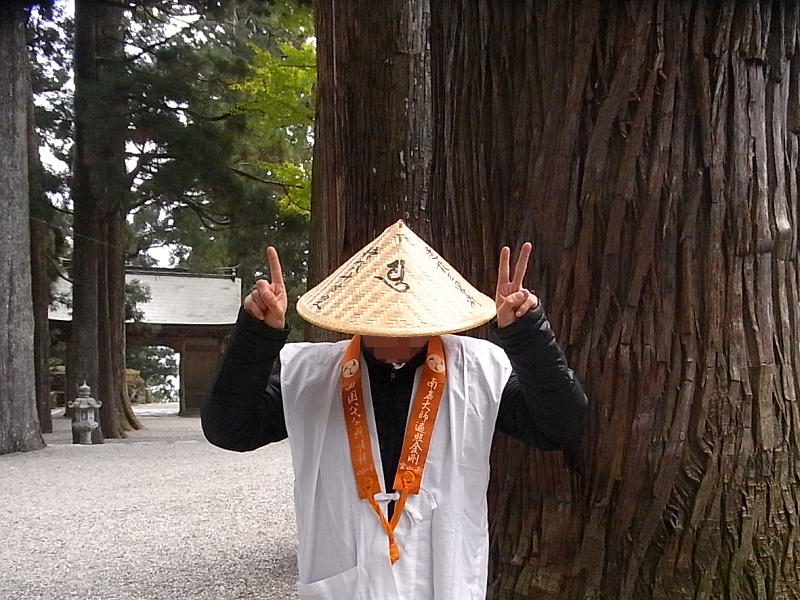

そんなこんなで、仁王門をくぐると巨木が立ち並ぶ杉参道に突入。

無音の境内。

耳鳴りだけがBGM。

午前7時ということで境内には数人のお遍路さんしかいませんでした。

1番から11番までは大勢のお遍路さんに囲まれた参拝だったため、人がいない札所がとても新鮮に感じましたよ。

ちなみに境内の杉は徳島県の天然記念物に指定されています。

●手水舎

●手水舎

・建立年不明

・銅板葺 切妻造

そんなこんなで、杉参道を抜けると手水舎に到着。

棟からシャキーンと飛び出す鬼リーゼントが印象的な手水舎でした。

●鐘楼

●鐘楼

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

続いて、鐘楼で鐘をひと撞き。

御本尊とお大師さまにご挨拶。

初代の音を聞いたことがないのであれですが、2代目の鐘もなかなかの音色でしたよ。

そんなこんなで、仁王門をくぐると巨木が立ち並ぶ杉参道に突入。

無音の境内。

耳鳴りだけがBGM。

午前7時ということで境内には数人のお遍路さんしかいませんでした。

1番から11番までは大勢のお遍路さんに囲まれた参拝だったため、人がいない札所がとても新鮮に感じましたよ。

ちなみに境内の杉は徳島県の天然記念物に指定されています。

●手水舎

●手水舎

・建立年不明

・銅板葺 切妻造

そんなこんなで、杉参道を抜けると手水舎に到着。

棟からシャキーンと飛び出す鬼リーゼントが印象的な手水舎でした。

●鐘楼

●鐘楼

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

続いて、鐘楼で鐘をひと撞き。

御本尊とお大師さまにご挨拶。

●焼山寺の梵鐘伝説

江戸時代前期、徳島藩2代藩主・蜂須賀忠英さんは2つの鐘を造り、焼山寺と徳島市内にある別のお寺に寄進したそうな。

焼山寺に寄進した鐘はとても響きがよく、遠く徳島市内まで音が届くほどだったのに対し、もうひとつの鐘は響きがイマイチだったという。

そんなこんなで、蜂須賀忠英さんは『鐘を取り替えたい』といい、鐘を交換するために焼山寺まで取りに来たそうです。

しかし焼山寺の鐘は『いなん、いなん(帰らない、帰らない)』と鳴いて嫌がったという!

ということで、蜂須賀忠英さんは鐘を取り替えることを諦めたんだって。

その後、1941年。

第二次世界大戦中の金属類回収令で、鐘の供出の命令が下ったという。。

そして、馬車に鐘を積み運び出そうとしたら、突然馬が腹痛を訴え、悶え苦しんだという!

そんなこんなで、鐘を運ぶことを断念し、再び難を逃れることができたという!

ちなみに、その梵鐘は別の場所に保管されているらしく、現在鐘楼に吊るされているのは2代目の鐘なんだって。

●梵鐘(初代)

・1649年鋳造

・高さ 103cm

・直径 51cm

・徳島県指定有形文化財

江戸時代前期、徳島藩2代藩主・蜂須賀忠英さんは2つの鐘を造り、焼山寺と徳島市内にある別のお寺に寄進したそうな。

焼山寺に寄進した鐘はとても響きがよく、遠く徳島市内まで音が届くほどだったのに対し、もうひとつの鐘は響きがイマイチだったという。

そんなこんなで、蜂須賀忠英さんは『鐘を取り替えたい』といい、鐘を交換するために焼山寺まで取りに来たそうです。

しかし焼山寺の鐘は『いなん、いなん(帰らない、帰らない)』と鳴いて嫌がったという!

ということで、蜂須賀忠英さんは鐘を取り替えることを諦めたんだって。

その後、1941年。

第二次世界大戦中の金属類回収令で、鐘の供出の命令が下ったという。。

そして、馬車に鐘を積み運び出そうとしたら、突然馬が腹痛を訴え、悶え苦しんだという!

そんなこんなで、鐘を運ぶことを断念し、再び難を逃れることができたという!

ちなみに、その梵鐘は別の場所に保管されているらしく、現在鐘楼に吊るされているのは2代目の鐘なんだって。

●梵鐘(初代)

・1649年鋳造

・高さ 103cm

・直径 51cm

・徳島県指定有形文化財

初代の音を聞いたことがないのであれですが、2代目の鐘もなかなかの音色でしたよ。

本堂と大師堂と大黒天堂

●本堂と大師堂と大黒天堂

そして本堂前へ。

本堂の両サイドには2つのお堂がありました。

ということで、3つのお堂が横1列に並ぶ独特な伽藍配置でしたよ。

・左 → 大黒天堂

・中 → 本堂

・右 → 大師堂

●本堂

●本堂

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

●本尊 虚空蔵菩薩坐像

・榧材 一木造

・像高 112cm

・神山町指定有形文化財

●真言

・うぼう あきゃしゃ きゃらばや

おん ありきゃ まりぼり そわか

そんなこんなで、本堂で参拝。

本尊は秘仏のため拝見することができませんでした。

ということで、お前立ちで秘仏本尊の姿を想像しつつ。

●大師堂

●大師堂

・2008年再建

・銅板葺 宝形造

●本尊 弘法大師坐像

・室町時代作

・像高 79cm

・寄木造

・徳島県指定有形文化財

続いて、大師堂で参拝。

なんと本尊は、徳島県内最古の弘法大師像だという!

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

ちなみに2番目に古い大師像は第8番札所の熊谷寺におられます。

●大黒天堂

●大黒天堂

・建立年不明

・銅板葺 軒唐破風付き入母屋造

・本尊 三面大黒天像

続いて、大黒天堂を参拝。

なんと堂内には弘法大師作と伝わる三面大黒天像が安置されているという!

三面大黒天さんとは、大黒天と毘沙門天と弁財天が合体した珍しい大黒さん。

豊臣秀吉さんが守り本尊にしていたことで有名です。

本尊は秘仏のため拝見することができませんでしたが、お前立ちがおられましたので、そちらで見仏。

●お顔

・前 → 大黒天

・左 → 毘沙門天

・右 → 弁財天

三面大黒天さんは三面六臂となっており、それぞれの手には小槌・袋・鍵・剣・宝珠・鎌を持っておられました。

いや~、3頭身で可愛いなぁ。

珍しい仏さんなので当然といえば当然ですが、四国霊場で三面大黒天をお祀りしているのはこの焼山寺だけのようですよ。

その他、境内には十二社神社がありました。

あと山頂には、奥の院の蔵王権現堂や弘法大師が毒蛇を封じ込めた岩や竜王窟などがあるそうですよ。

参道からは剣山や白髪山など、四国山脈の山々を望むことができました。

山の奥に山があって、さらに奥に山があって、その奥に朝焼けがあって。

何とも言えない幽玄な景色を堪能することができました。

そして本堂前へ。

本堂の両サイドには2つのお堂がありました。

ということで、3つのお堂が横1列に並ぶ独特な伽藍配置でしたよ。

・左 → 大黒天堂

・中 → 本堂

・右 → 大師堂

●本堂

●本堂

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

●本尊 虚空蔵菩薩坐像

・榧材 一木造

・像高 112cm

・神山町指定有形文化財

●真言

・うぼう あきゃしゃ きゃらばや

おん ありきゃ まりぼり そわか

そんなこんなで、本堂で参拝。

本尊は秘仏のため拝見することができませんでした。

ということで、お前立ちで秘仏本尊の姿を想像しつつ。

●大師堂

●大師堂

・2008年再建

・銅板葺 宝形造

●本尊 弘法大師坐像

・室町時代作

・像高 79cm

・寄木造

・徳島県指定有形文化財

続いて、大師堂で参拝。

なんと本尊は、徳島県内最古の弘法大師像だという!

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

ちなみに2番目に古い大師像は第8番札所の熊谷寺におられます。

熊谷寺の御朱印|四国霊場 第8番|最大かつ最古の仁王門。最古の多宝塔。セミ最古の大師像。最古サイコー|四国八十八ヶ所 車遍路の旅 (徳島県阿波市)

所在地徳島県阿波市土成町土成前田185宗 派高野山真言宗札 所・四国八十八ヶ所霊場 第8番・阿波西国三十三観音霊場 27番前後札所・前 → 第7番札所・十楽寺・後 → 第9番札所・法輪寺...

●大黒天堂

●大黒天堂

・建立年不明

・銅板葺 軒唐破風付き入母屋造

・本尊 三面大黒天像

続いて、大黒天堂を参拝。

なんと堂内には弘法大師作と伝わる三面大黒天像が安置されているという!

三面大黒天さんとは、大黒天と毘沙門天と弁財天が合体した珍しい大黒さん。

豊臣秀吉さんが守り本尊にしていたことで有名です。

本尊は秘仏のため拝見することができませんでしたが、お前立ちがおられましたので、そちらで見仏。

●お顔

・前 → 大黒天

・左 → 毘沙門天

・右 → 弁財天

三面大黒天さんは三面六臂となっており、それぞれの手には小槌・袋・鍵・剣・宝珠・鎌を持っておられました。

いや~、3頭身で可愛いなぁ。

珍しい仏さんなので当然といえば当然ですが、四国霊場で三面大黒天をお祀りしているのはこの焼山寺だけのようですよ。

その他、境内には十二社神社がありました。

あと山頂には、奥の院の蔵王権現堂や弘法大師が毒蛇を封じ込めた岩や竜王窟などがあるそうですよ。

参道からは剣山や白髪山など、四国山脈の山々を望むことができました。

山の奥に山があって、さらに奥に山があって、その奥に朝焼けがあって。

何とも言えない幽玄な景色を堪能することができました。

杖杉庵

●杖杉庵

●杖杉庵

・神山町指定史跡

ちなみに、境内から車道を1.6kmほど下ったところには番外霊場の杖杉庵があります。

なんとここは四国遍路の元祖・右衛門三郎の終焉地なんだと!

そんなこんなで、参拝終了。

第13番札所・大日寺へ続く。

●杖杉庵

・神山町指定史跡

ちなみに、境内から車道を1.6kmほど下ったところには番外霊場の杖杉庵があります。

なんとここは四国遍路の元祖・右衛門三郎の終焉地なんだと!

そんなこんなで、参拝終了。

第13番札所・大日寺へ続く。

御朱印情報

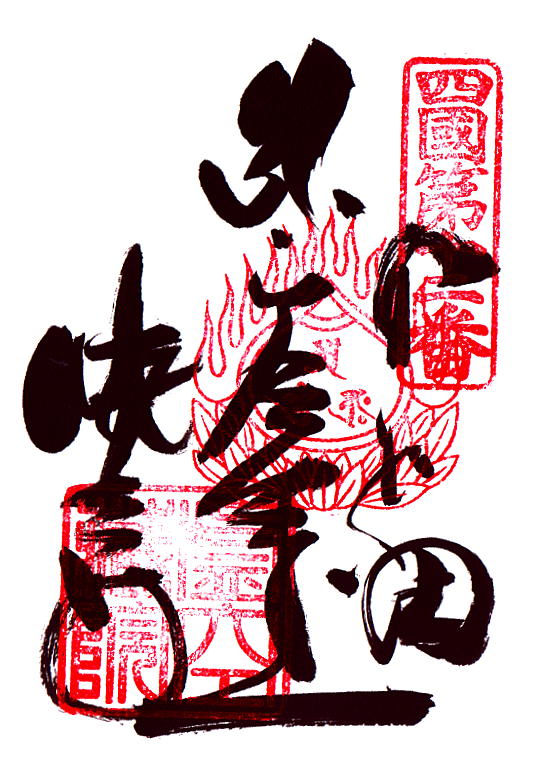

●御朱印の種類

・四国八十八ヶ所の御朱印

・奥の院 蔵王権現の御朱印

・番外札所 杖杉庵の御朱印

・一本杉庵(浄蓮庵)の御朱印

・柳水庵の御朱印

※注意①

・一本杉庵と柳水庵の御朱印は歩き遍路さんだけしか頂けません。

※注意②

・奥の院と番外札所の御朱印は、奥の院と番外札所を参拝した後にしか頂けません。

※注意③

・全ての御朱印は代参が認められていませんので、参拝した人しか頂くことができません。

●御朱印の受付場所

・納経所

●御朱印の受付時間

・7:00~17:00

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2009年11月21日 参拝

・2024年3月 最終更新

・四国八十八ヶ所の御朱印

・奥の院 蔵王権現の御朱印

・番外札所 杖杉庵の御朱印

・一本杉庵(浄蓮庵)の御朱印

・柳水庵の御朱印

※注意①

・一本杉庵と柳水庵の御朱印は歩き遍路さんだけしか頂けません。

※注意②

・奥の院と番外札所の御朱印は、奥の院と番外札所を参拝した後にしか頂けません。

※注意③

・全ての御朱印は代参が認められていませんので、参拝した人しか頂くことができません。

●御朱印の受付場所

・納経所

●御朱印の受付時間

・7:00~17:00

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2009年11月21日 参拝

・2024年3月 最終更新

次の札所

大日寺の御朱印|四国霊場 第13番|しあわせ観音が合掌造り!御利益とインパクトを頂けるお寺|四国八十八ヶ所 車遍路の旅(徳島県徳島市)

所在地徳島県徳島市一宮町西丁263宗 派真言宗大覚寺派札 所・四国八十八ヶ所 第13番・四国三十三観音霊場 第5番前後札所・前 → 第12番札所・焼山寺・後 → 第14番札所・常楽寺...

参拝情報とアクセス

●開門時間

・7:00~17:00

●拝観料

・無料

●宿坊

・あり(要予約)

30名 宿泊可能

●前後札所

・第11番札所・藤井寺へ41km(車)

車で1時間10分

※遍路ころがし

・第11番札所・藤井寺へ13km

徒歩8~9時間

・第13番札所・大日寺へ27km

徒歩6時間

車で40分

●最寄りの駅

・JR鴨島駅から徒歩8~9時間

・JR鴨島駅から車で1時間

・JR徳島駅から徒歩7時間50分

・JR徳島駅から車で1時間5分

●最寄りのバス停

①JR徳島駅から徳島バス・神山線に乗車

②寄井中 バス停で下車(乗車時間1時間10分)

③神山町営バスに乗り換え

④焼山寺 バス停で下車(乗車時間15分)

⑤焼山寺 バス停から徒歩1時間30分

●最寄りのIC

・高松自動車道

板野ICから車で1時間30分

・徳島自動車道

藍住ICから車で1時間30分

●駐車場

・有料の専用駐車場あり(70~80台)

・料金 300円

・7:00~17:00

●拝観料

・無料

●宿坊

・あり(要予約)

30名 宿泊可能

●前後札所

・第11番札所・藤井寺へ41km(車)

車で1時間10分

※遍路ころがし

・第11番札所・藤井寺へ13km

徒歩8~9時間

・第13番札所・大日寺へ27km

徒歩6時間

車で40分

●最寄りの駅

・JR鴨島駅から徒歩8~9時間

・JR鴨島駅から車で1時間

・JR徳島駅から徒歩7時間50分

・JR徳島駅から車で1時間5分

●最寄りのバス停

①JR徳島駅から徳島バス・神山線に乗車

②寄井中 バス停で下車(乗車時間1時間10分)

③神山町営バスに乗り換え

④焼山寺 バス停で下車(乗車時間15分)

⑤焼山寺 バス停から徒歩1時間30分

●最寄りのIC

・高松自動車道

板野ICから車で1時間30分

・徳島自動車道

藍住ICから車で1時間30分

●駐車場

・有料の専用駐車場あり(70~80台)

・料金 300円