| 所在地 | 高知県室戸市室津2652−イ |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗豊山派 |

| 札 所 | 四国八十八ヶ所 第25番 |

| 前後札所 | ・前 → 第24番札所・最御崎寺 ・後 → 第26番札所・金剛頂寺 |

| 本 尊 | 延命地蔵菩薩 |

| 真 言 | おん かかかびさんまえい そわか |

| 由 緒 | 807年、空海(弘法大師)がこの地を訪れ、山の形が宝珠に似ていることから霊地であると感得。そして、延命地蔵菩薩像を刻んで堂宇を建立したのがこのお寺の始まりという。その後、土佐を支配した長宗我部氏や、土佐藩主・山内氏が深く帰依したそうです。明治時代初期に一時廃寺となりますが、1883年に復興が許され現在に至ります。 |

| HP | 宝珠山 真言院 津照寺 – 四国八十八ヶ所霊場会 |

津照寺とは?

四国八十八ヶ所の第25番札所であります津照寺に到着。

第24番札所・最御崎寺から6.5km。

徒歩1時間25分。

車で15分のところに位置しています。

津照寺と書いてしんしょうじと読みます。

●津照寺とは?

807年、弘法大師がこの地を訪れた際、山の形が宝珠に似ていることから霊地であると感得。

そして、延命地蔵菩薩像を刻んで堂宇を建立し、四国八十八ヶ所の第25番札所に定めたという。

土佐日記によると、935年、土佐の国司の任期5年を終えた紀貫之が帰京する際、海が荒れてしまっため帰京することができなくなったという。

そんなこんなで紀貫之は、風待ち・潮待ちの港である室津に滞在することに。

そして10日間滞在したのち、室戸岬を越えることができたという。

戦国時代、長宗我部氏の庇護を受け、七町あまりの寺領を有していたという。

さらに江戸時代には藩主・山内家の祈願所として篤く信仰され、寺領を寄進されるなどして隆盛を極めたそうです。

しかし、明治時代の廃仏毀釈によって廃寺に・・・。

その際、寺領を政府に没収され、さらに農民に払い下げとなったという。

その後、1883年に復興が許され現在に至ります。

807年、弘法大師がこの地を訪れた際、山の形が宝珠に似ていることから霊地であると感得。

そして、延命地蔵菩薩像を刻んで堂宇を建立し、四国八十八ヶ所の第25番札所に定めたという。

土佐日記によると、935年、土佐の国司の任期5年を終えた紀貫之が帰京する際、海が荒れてしまっため帰京することができなくなったという。

そんなこんなで紀貫之は、風待ち・潮待ちの港である室津に滞在することに。

そして10日間滞在したのち、室戸岬を越えることができたという。

戦国時代、長宗我部氏の庇護を受け、七町あまりの寺領を有していたという。

さらに江戸時代には藩主・山内家の祈願所として篤く信仰され、寺領を寄進されるなどして隆盛を極めたそうです。

しかし、明治時代の廃仏毀釈によって廃寺に・・・。

その際、寺領を政府に没収され、さらに農民に払い下げとなったという。

その後、1883年に復興が許され現在に至ります。

そんなこんなで、参拝開始。

山門と参道

●山門

●山門

・建立年不明

・瓦葺 切妻造 四脚門

まず最初に登場するのは朱色が眩しい山門。

門柱ではなく本柱パターンの四脚門となります。

●参道

そんなこんなで、山門をくぐると125段の階段が登場。

ちなみに、第24番札所・最御崎寺(東寺)と第26番・金剛頂寺(西寺)と、この津照寺を合わせて室戸三山と呼ばれております。

読んで字のごとく、この3寺は山の上に位置しており、長い階段があることで知られています。

津照寺は標高34.5mの小さな山にあるお寺さんです。

室津の漁港を見下ろす津照寺は、通称・津寺と呼ばれ、今も昔も室津の港を見守っております。

寺号の通り、まさに津を照らすお寺さんですね。

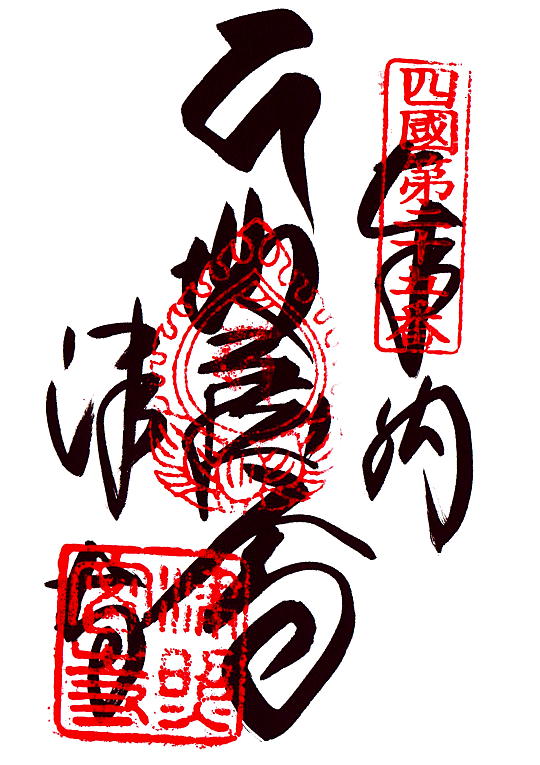

ちなみに御朱印には津照寺ではなく津寺と書かれておりました。

●山門

・建立年不明

・瓦葺 切妻造 四脚門

まず最初に登場するのは朱色が眩しい山門。

門柱ではなく本柱パターンの四脚門となります。

●参道

そんなこんなで、山門をくぐると125段の階段が登場。

ちなみに、第24番札所・最御崎寺(東寺)と第26番・金剛頂寺(西寺)と、この津照寺を合わせて室戸三山と呼ばれております。

読んで字のごとく、この3寺は山の上に位置しており、長い階段があることで知られています。

津照寺は標高34.5mの小さな山にあるお寺さんです。

室津の漁港を見下ろす津照寺は、通称・津寺と呼ばれ、今も昔も室津の港を見守っております。

寺号の通り、まさに津を照らすお寺さんですね。

ちなみに御朱印には津照寺ではなく津寺と書かれておりました。

鐘楼門

●鐘楼門

階段の途中には見たことのない摩訶不思議な鐘楼門がお出迎えしてくれました。

いい意味で昭和建築の悪いクセが出ちゃっています。

大好きなんですよ〜、こういう昭和モダン。

ということで、目出たく私の中の昭和遺産に認定!

そんなことより、鐘楼門には仁王さんがおられました。

ということで、この鐘楼門は仁王門でもあります。

それにしてもサビサビです。

たまにこういう色の10円玉に出会いますよね!

そんなこんなで2階へ。

鐘楼門ということで2階には梵鐘が吊るされておりました。

ということで、鐘をひと撞き

ご本尊さまとお大師さまにご挨拶。

ちなみに、鐘を撞ける時間は7:00~17:00まで。

連打禁止。野宿禁止となっております。

ちなみにこの門は、別名・仏の灯台と呼ばれているんだって。

仏の灯台かぁ~、上手いこと名付けますねぇ!

確かに抜群に目立ってますので、海からもよく見えそうです。

●手水鉢

そんなこんなで、再び階段を上り本堂へ。

本堂に行く途中には手水鉢がありました。

一般的に正式な参拝順は手水舎 → 鐘楼ですが、このお寺さんは鐘楼 → 手水舎の順で進んでいきます。

手水舎 → 鐘楼の順が体に染み付いているので、ちょっぴりムズ痒さを感じたひと時でした。

階段の途中には見たことのない摩訶不思議な鐘楼門がお出迎えしてくれました。

いい意味で昭和建築の悪いクセが出ちゃっています。

大好きなんですよ〜、こういう昭和モダン。

ということで、目出たく私の中の昭和遺産に認定!

そんなことより、鐘楼門には仁王さんがおられました。

ということで、この鐘楼門は仁王門でもあります。

それにしてもサビサビです。

たまにこういう色の10円玉に出会いますよね!

そんなこんなで2階へ。

鐘楼門ということで2階には梵鐘が吊るされておりました。

ということで、鐘をひと撞き

ご本尊さまとお大師さまにご挨拶。

ちなみに、鐘を撞ける時間は7:00~17:00まで。

連打禁止。野宿禁止となっております。

ちなみにこの門は、別名・仏の灯台と呼ばれているんだって。

仏の灯台かぁ~、上手いこと名付けますねぇ!

確かに抜群に目立ってますので、海からもよく見えそうです。

●手水鉢

そんなこんなで、再び階段を上り本堂へ。

本堂に行く途中には手水鉢がありました。

一般的に正式な参拝順は手水舎 → 鐘楼ですが、このお寺さんは鐘楼 → 手水舎の順で進んでいきます。

手水舎 → 鐘楼の順が体に染み付いているので、ちょっぴりムズ痒さを感じたひと時でした。

本堂

●本堂

●本堂

・1975年再建

・銅板葺 宝形造

・鉄筋コンクリート造

●本尊

・延命地蔵菩薩

●真言

・おん かかかびさんまえい そわか

そんなこんなで、本堂で参拝。

鐘楼門同様、本堂も昭和モダンなRC造でした。

第1番から第25番まで巡ってきた中で、どこよりも昭和な風が吹くお寺さんでしたよ。

堂内には、なんと約30000体のミニ地蔵菩薩さんが奉納されているという!

これはこれは・・・

オン カカカビ サンマエイ ソワカ・・・

オン カカカビ サンマエイ ソワカ・・・

オン カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ・・・!

御本尊は延命地蔵菩薩さん。

別名・楫取地蔵と呼ばれてるんだって。

ちなみに、楫取地蔵と書いてかじとり地蔵と読むそうです。

ちなみに、かじとり地蔵にはもう1つの伝説があります。

そんなこんなで、かじとり地蔵には楫取と火事取りの2つの意味が込められているみたいです。

ちなみに、御本尊の楫取地蔵さんは秘仏のため拝観することはできませんでした。

●大師堂

●大師堂

・1963年再建

・銅板 唐破風向拝付き宝形造

・本尊 弘法大師

続いて、大師堂を参拝。

大師堂は山門の近くにあります。

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

●本堂

・1975年再建

・銅板葺 宝形造

・鉄筋コンクリート造

●本尊

・延命地蔵菩薩

●真言

・おん かかかびさんまえい そわか

そんなこんなで、本堂で参拝。

鐘楼門同様、本堂も昭和モダンなRC造でした。

第1番から第25番まで巡ってきた中で、どこよりも昭和な風が吹くお寺さんでしたよ。

堂内には、なんと約30000体のミニ地蔵菩薩さんが奉納されているという!

これはこれは・・・

オン カカカビ サンマエイ ソワカ・・・

オン カカカビ サンマエイ ソワカ・・・

オン カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ・・・!

御本尊は延命地蔵菩薩さん。

別名・楫取地蔵と呼ばれてるんだって。

ちなみに、楫取地蔵と書いてかじとり地蔵と読むそうです。

●楫取地蔵伝説①

1602年、土佐藩主・山内一豊が室戸沖で嵐にあった際、どこからともなく1人の僧侶が現れて船の楫(かじ)を取ったそうな。

おかげで無事に室津の港にたどり着くことができたという。

しかし、港に着くと同時に僧侶は姿を消してしまいました。

不思議に思った山内一豊は、僧侶の衣からしたたり落ちた水の跡を追って進むことに・・・。

すると水の跡は津照寺の本堂前で終わっていたという。

そして堂内をのぞくと、なんとそこには水に濡れた地蔵菩薩がおられたという!

そんなこんなで山内一豊は、本尊の地蔵菩薩が僧に姿を変えて船を救ってくれたということを悟り、楫取地蔵と呼ぶようになりました。

完。

1602年、土佐藩主・山内一豊が室戸沖で嵐にあった際、どこからともなく1人の僧侶が現れて船の楫(かじ)を取ったそうな。

おかげで無事に室津の港にたどり着くことができたという。

しかし、港に着くと同時に僧侶は姿を消してしまいました。

不思議に思った山内一豊は、僧侶の衣からしたたり落ちた水の跡を追って進むことに・・・。

すると水の跡は津照寺の本堂前で終わっていたという。

そして堂内をのぞくと、なんとそこには水に濡れた地蔵菩薩がおられたという!

そんなこんなで山内一豊は、本尊の地蔵菩薩が僧に姿を変えて船を救ってくれたということを悟り、楫取地蔵と呼ぶようになりました。

完。

ちなみに、かじとり地蔵にはもう1つの伝説があります。

●楫取地蔵伝説②

津照寺が火事に遭ったときのこと。

本尊の地蔵菩薩が僧に身を変えて、近隣の村人に避難指示を出したという!

そのことにより、村人は火難から逃れることができたんだって。

ちなみにこのエピソードは、平安時代末期の今昔物語集に記されているそうですよ。

津照寺が火事に遭ったときのこと。

本尊の地蔵菩薩が僧に身を変えて、近隣の村人に避難指示を出したという!

そのことにより、村人は火難から逃れることができたんだって。

ちなみにこのエピソードは、平安時代末期の今昔物語集に記されているそうですよ。

そんなこんなで、かじとり地蔵には楫取と火事取りの2つの意味が込められているみたいです。

ちなみに、御本尊の楫取地蔵さんは秘仏のため拝観することはできませんでした。

●大師堂

●大師堂

・1963年再建

・銅板 唐破風向拝付き宝形造

・本尊 弘法大師

続いて、大師堂を参拝。

大師堂は山門の近くにあります。

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

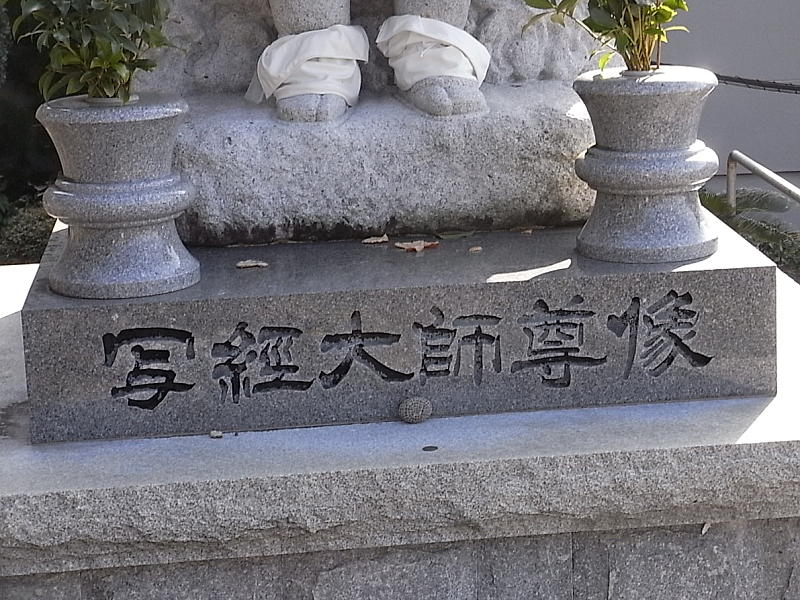

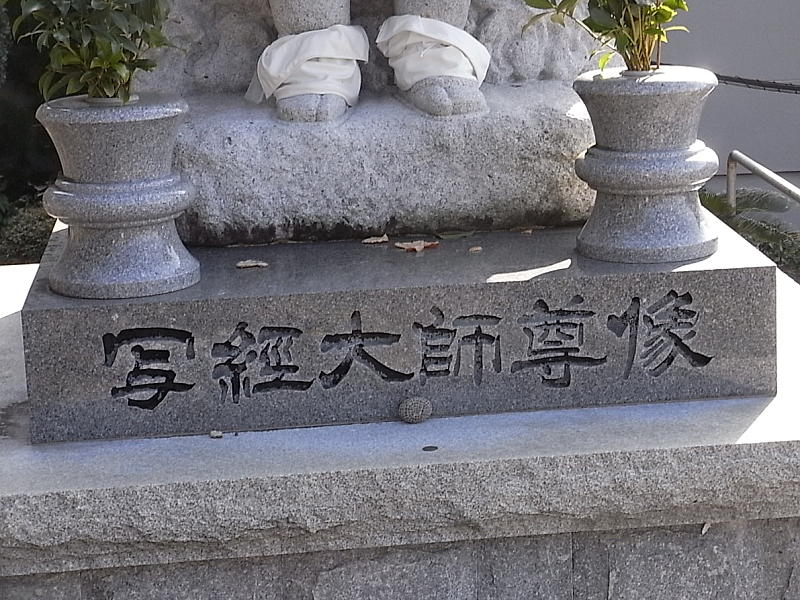

写経大師尊像

●写経大師尊像

そんなこんなで

はいドン。

なんと参道脇には龍をまとったお大師さまがおられました。

その名も写経大師尊像!

修行大師像はよくお見かけしますが、写経大師像は初めて拝見しましたよ!

説明板がなかったので由緒は不明ですが、もしかしたら右手に持っている巻物が写経でしょうか???

よく見たら、龍も巻物をくわえています!

いやはや、本日も珍しいものを拝見できて有難き幸せ。

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

そんなこんなで、参拝終了。

第26番札所・金剛頂寺へ続く。

そんなこんなで

はいドン。

なんと参道脇には龍をまとったお大師さまがおられました。

その名も写経大師尊像!

修行大師像はよくお見かけしますが、写経大師像は初めて拝見しましたよ!

説明板がなかったので由緒は不明ですが、もしかしたら右手に持っている巻物が写経でしょうか???

よく見たら、龍も巻物をくわえています!

いやはや、本日も珍しいものを拝見できて有難き幸せ。

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

そんなこんなで、参拝終了。

第26番札所・金剛頂寺へ続く。

御朱印情報

●御朱印の種類

・四国八十八ヶ所の御朱印

●御朱印の受付場所

・納経所

●御朱印の受付時間

・7:00~17:00

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2010年2月13日 参拝

・2024年3月 最終更新

・四国八十八ヶ所の御朱印

●御朱印の受付場所

・納経所

●御朱印の受付時間

・7:00~17:00

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2010年2月13日 参拝

・2024年3月 最終更新

次の札所

金剛頂寺の御朱印|四国霊場 第26番|弘法大師が初めて創建した勅願寺|四国八十八ヶ所 車遍路の旅(高知県室戸市)

所在地高知県室戸市元乙523宗 派真言宗豊山派札 所四国八十八ヶ所 第26番前後札所・前 → 第25番札所・津照寺・後 → 第27番札所・神峯寺本 尊薬師如来真 言おん ころ...

参拝情報とアクセス

●開門時間

・7:00~17:00

●拝観料

・無料

●宿坊

・なし

●前後札所

・第24番札所・最御崎寺へ6.5km

徒歩1時間25分

車で15分

・第26番札所・金剛頂寺へ5.5km

徒歩60分

車で12分

●最寄りの駅

・土佐くろしお鉄道

奈半利駅から徒歩4時間50分

奈半利駅から車で30分

●最寄りのバス停

・土佐くろしお鉄道

奈半利駅から東部交通バス・甲浦行きに乗車

バス停 室戸で下車 徒歩5分

●最寄りのIC

・高知自動車道

南国ICから車で1時間45分

・徳島自動車道

徳島ICから車で2時間45分

●駐車場

・専用駐車場はなし

津照寺には駐車場がありませんので、室津の漁港にある広場に駐車することになります。

※津照寺の境内は車両進入不可となっております。

・7:00~17:00

●拝観料

・無料

●宿坊

・なし

●前後札所

・第24番札所・最御崎寺へ6.5km

徒歩1時間25分

車で15分

・第26番札所・金剛頂寺へ5.5km

徒歩60分

車で12分

●最寄りの駅

・土佐くろしお鉄道

奈半利駅から徒歩4時間50分

奈半利駅から車で30分

●最寄りのバス停

・土佐くろしお鉄道

奈半利駅から東部交通バス・甲浦行きに乗車

バス停 室戸で下車 徒歩5分

●最寄りのIC

・高知自動車道

南国ICから車で1時間45分

・徳島自動車道

徳島ICから車で2時間45分

●駐車場

・専用駐車場はなし

津照寺には駐車場がありませんので、室津の漁港にある広場に駐車することになります。

※津照寺の境内は車両進入不可となっております。