| 所在地 | 高知県土佐市宇佐町竜163 |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗豊山派 |

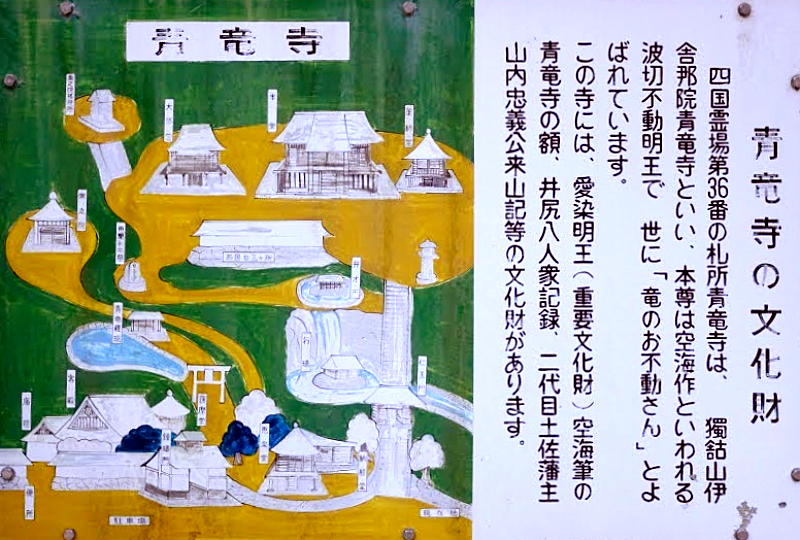

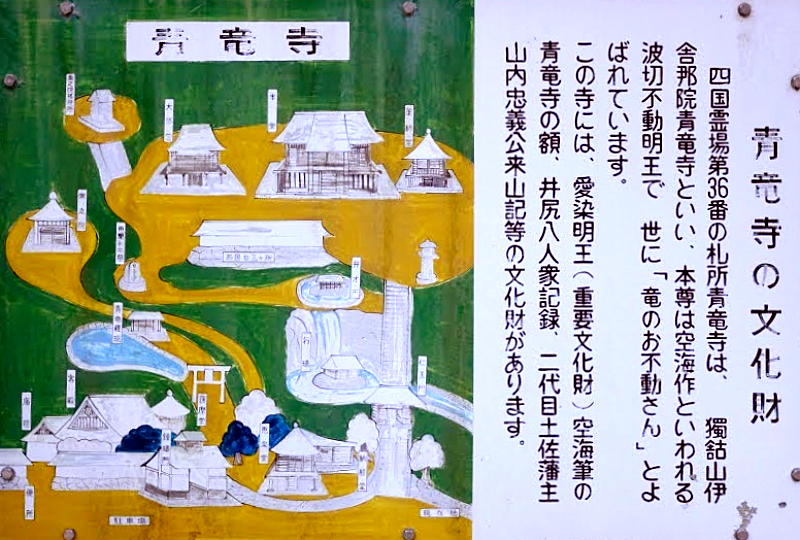

| 札 所 | 四国八十八ヶ所 第36番 |

| 前後札所 | ・前 → 第35番札所・清瀧寺 ・後 → 第37番札所・岩本寺 |

| 本 尊 | 波切不動明王 |

| 真 言 | のうまくさんまんだ ばざらだん せんだ まかろしゃだ そわたや うんたらた かんまん |

| 由 緒 | 804年、唐の長安に渡った空海(弘法大師)が、青龍寺で恵果から真言密教の奥義を授かり、後継者として真言第八祖になったという。帰国の際、恵果を偲び、唐から独鈷杵を投げたら空高く飛び去り、現・奥之院の松の木に刺さったという。帰国後、四国巡錫中の空海がその独鈷杵を発見。そんなこんなで、815年に空海は唐の青龍寺と同じ寺号のお寺を建立。江戸時代初期、一時衰退しましたが、土佐藩主・山内氏の援助で再建。しかし、1707年に地震と津波で大きな被害を受けることに。その後、江戸時代末期に再建され現在に至るそうです。 |

| HP | 独鈷山 伊舎那院 青龍寺 – 四国八十八ヶ所霊場会 |

Contents

青龍寺とは?

四国八十八ヶ所の第36番札所であります青龍寺に到着。

第35番札所・清瀧寺から14km。

徒歩2時間55分。

車で25分のところに位置しています。

青龍寺と書いてしょうりゅうじと読みます。

●青龍寺とは?

804年、弘法大師は真言密教の修行をするために唐の長安に渡ったそうです。

そして、弘法大師は長安の青龍寺で恵果和尚から真言密教の奥義を伝授され、後継者として真言第八祖になったという。

その後、弘法大師は唐から帰国する際、真言密教の奥義を授けてもらった恵果和尚の恩に報いるため『約束の地に飛んで行け』という願いをこめて東の空に独鈷杵を投げたという。

独鈷杵は空高く舞い上がり、紫雲に包まれて飛び去っていったという。

帰国後、四国を巡錫していた弘法大師・・・

すると、なんと!

老松の木に独鈷杵が刺さっているのを発見!

それは弘法大師が長安から投げた独鈷杵でした!

そんなこんなで、この出来事を嵯峨天皇に報告し、堂宇を建立。

発見した独鈷杵にちなんで、山号を独鈷山に。

恩師の恵果和尚を偲んで、寺号を長安と同じ青龍寺に。

そして、四国八十八ヶ所の第36番札所に定めたそうです。

ちなみに、独鈷杵を発見した場所は、現在の奥の院 不動堂がある場所といわれています。

江戸時代初期に衰退したそうですが、土佐藩2代藩主・山内忠義が再興。

しかし、1707年の宝永地震とその津波で大きな被害を受けたという。。

その後、江戸時代末期に再建され現在に至るそうです。

ちなみに、明治時代まで土佐7大寺といわれ、末寺4ヶ寺、脇坊6坊をもつ大寺院だったそうですよ。

804年、弘法大師は真言密教の修行をするために唐の長安に渡ったそうです。

そして、弘法大師は長安の青龍寺で恵果和尚から真言密教の奥義を伝授され、後継者として真言第八祖になったという。

その後、弘法大師は唐から帰国する際、真言密教の奥義を授けてもらった恵果和尚の恩に報いるため『約束の地に飛んで行け』という願いをこめて東の空に独鈷杵を投げたという。

独鈷杵は空高く舞い上がり、紫雲に包まれて飛び去っていったという。

帰国後、四国を巡錫していた弘法大師・・・

すると、なんと!

老松の木に独鈷杵が刺さっているのを発見!

それは弘法大師が長安から投げた独鈷杵でした!

そんなこんなで、この出来事を嵯峨天皇に報告し、堂宇を建立。

発見した独鈷杵にちなんで、山号を独鈷山に。

恩師の恵果和尚を偲んで、寺号を長安と同じ青龍寺に。

そして、四国八十八ヶ所の第36番札所に定めたそうです。

ちなみに、独鈷杵を発見した場所は、現在の奥の院 不動堂がある場所といわれています。

江戸時代初期に衰退したそうですが、土佐藩2代藩主・山内忠義が再興。

しかし、1707年の宝永地震とその津波で大きな被害を受けたという。。

その後、江戸時代末期に再建され現在に至るそうです。

ちなみに、明治時代まで土佐7大寺といわれ、末寺4ヶ寺、脇坊6坊をもつ大寺院だったそうですよ。

前札所の第35番は清瀧寺。

そしてこの第36番は青龍寺。

さんずいがあるかないかの違いという。

薄目で見ると同じ字に見えます。

最初はギャグかと思ってしまいましたよ!

寺号が似過ぎです。

案の定、納経所に『ここは第36番・青龍寺です』という張り紙が貼ってありました。

きっと、間違えて訪れる人がいるのでしょう。

もしかしたら、郵便物も間違って届くこともあるかも?

もしそれがラブレターだったら・・・キャー恥ずかしっ!

(ないかっ)

そんなこんなで、青龍寺に向けてGO!

宇佐大橋と竜の渡し

●宇佐大橋

●宇佐大橋

・1973年開通

・全長 645m

青龍寺へは宇佐大橋を渡って行くのですが、かつては浦ノ内湾の約400mを船で渡っていたそうです。

当時、その船のことを竜の渡しと呼んでいたらしく、橋が完成する1973年までは竜の渡しを利用してお遍路さんは青龍寺を参拝していたみたいです。

橋1本で1000年の歴史が終わっちゃうとは・・・伝統文化として残しておいて欲しかったなぁ〜とか思いつつ。

ちなみに、現在は竜の渡しの後継ともいえる須崎市営巡航船が運航されています。

●宇佐大橋

・1973年開通

・全長 645m

青龍寺へは宇佐大橋を渡って行くのですが、かつては浦ノ内湾の約400mを船で渡っていたそうです。

当時、その船のことを竜の渡しと呼んでいたらしく、橋が完成する1973年までは竜の渡しを利用してお遍路さんは青龍寺を参拝していたみたいです。

●竜の渡しとは?

弘法大師が青龍寺を建立した際、お供の井尻八人衆と呼ばれる船乗りたちに『あなたたちは、この地に留まって末永く航路を維持するように』と告げたそうです。

船乗りたちの子孫はその言いつけを守り、宇佐大橋が開通する1973年まで1000年以上もの間、渡し舟を維持し続けたという。

弘法大師が青龍寺を建立した際、お供の井尻八人衆と呼ばれる船乗りたちに『あなたたちは、この地に留まって末永く航路を維持するように』と告げたそうです。

船乗りたちの子孫はその言いつけを守り、宇佐大橋が開通する1973年まで1000年以上もの間、渡し舟を維持し続けたという。

橋1本で1000年の歴史が終わっちゃうとは・・・伝統文化として残しておいて欲しかったなぁ〜とか思いつつ。

ちなみに、現在は竜の渡しの後継ともいえる須崎市営巡航船が運航されています。

弘法大師の独鈷杵伝説

●弘法大師の独鈷杵伝説

それにしても、スゴイのですよ、お大師さまは!

青龍寺の奥の院は、弘法大師が唐の長安から投げた独鈷杵が落ちた場所だという!

長安から高知まで直線距離で2200km以上!(ザックリ計算)

ちなみに強肩で知られる新庄さんの遠投は約130m。

イチローさんも130m前後だったといわれています。

かたや、弘法大師さんは2200km以上!

強肩っぷりが鬼ヤバいです。

やり投げの世界記録はヤン・ゼレズニさんの98.48m・・・これも相手になりません。

地図で見ると青龍寺の背後は太平洋の大海原。

もうちょっと力を入れて投げてたら、海にドボンだったかも!

とかなんとか思いつつ、ニヤニヤしていたのですが、私は阿保だからか由緒の大事な部分を見逃していました。

独鈷杵は空高く舞い上がり、紫雲に包まれて飛び去っていったと書かれていました。

ということで、弘法大師が投げた独鈷杵は紫雲に包まれて飛んでいったのです!

それを言われるとぐうの音も出ない(笑)

やっぱり、弘法大師さんは偉大だぁ。

それにしても、スゴイのですよ、お大師さまは!

青龍寺の奥の院は、弘法大師が唐の長安から投げた独鈷杵が落ちた場所だという!

長安から高知まで直線距離で2200km以上!(ザックリ計算)

ちなみに強肩で知られる新庄さんの遠投は約130m。

イチローさんも130m前後だったといわれています。

かたや、弘法大師さんは2200km以上!

強肩っぷりが鬼ヤバいです。

やり投げの世界記録はヤン・ゼレズニさんの98.48m・・・これも相手になりません。

地図で見ると青龍寺の背後は太平洋の大海原。

もうちょっと力を入れて投げてたら、海にドボンだったかも!

とかなんとか思いつつ、ニヤニヤしていたのですが、私は阿保だからか由緒の大事な部分を見逃していました。

独鈷杵は空高く舞い上がり、紫雲に包まれて飛び去っていったと書かれていました。

ということで、弘法大師が投げた独鈷杵は紫雲に包まれて飛んでいったのです!

それを言われるとぐうの音も出ない(笑)

やっぱり、弘法大師さんは偉大だぁ。

恵果堂と手水鉢

●恵果堂

そんなこんなで、参拝開始。

境内入口には恵果堂というお堂がありました。

恵果とは、真言八祖の1人で弘法大師の師匠です。

ちなみに、日本の真言宗では真言八祖の第7祖を恵果和尚。

第8祖が弘法大師となっております。

●中国・西安市の青龍寺

~画像はフリー素材より~

中国の青龍寺には恵果和尚と弘法大師の銅像があるみたいです。

そして、なんとっ!

中国の青龍寺は

四国八十八ヶ所の第0番札所だという!

第0番札所がある霊場って初めて知りましたよ!

さらになんと!

第0番札所の青龍寺にも御朱印もあるそうですよ!

四国八十八ヶ所を全クリしたい方は中国の青龍寺にも是非!

●手水鉢①

●手水鉢①

・1844年奉納

そんなこんなで、手水鉢でお清め。

手水は青龍から出ていました。

青龍寺という名にピッタリ!

そんなこんなで、参拝開始。

境内入口には恵果堂というお堂がありました。

恵果とは、真言八祖の1人で弘法大師の師匠です。

●恵果和尚と弘法大師

804年、空海(弘法大師)は唐への留学を決意。

現・長崎県田浦から4艘の遣唐使船で唐へ向かったそうです。

しかし航海の途中、暴風雨に襲われてしまったという。。

4艘のうち2艘は航行不能に陥りますが、遣唐大使と空海が乗り込んだ船は、幸いにも34日間の漂流の後に唐の福州付近に漂着できたという。

しかし、唐への上陸は許されず。。

遣唐大使の再三にわたる弁明の書簡も相手にされなかったそうです。

そこで、遣唐大使は空海に書簡の代筆を依頼。

すると、優れた文章と筆蹟により、上陸の許可が下されたという!

そんなこんなで、遣唐使と空海たちは首都の長安に着くことができたそうです。

そして翌年、空海は青龍寺の恵果和尚にめぐり合ったそうです。

恵果和尚は、一目見るなり空海の才能を見抜き、無名の僧である空海を正嫡の弟子として全ての教えを伝授したという。

それから間もなく、恵果和尚は死去。。

その翌年、空海は恵果追悼の碑文を書き残し、日本へ帰国することに。

帰国前、空海は恵果和尚の恩に報いるため、東の空に独鈷杵を投げたそうです。

そんなこんなで無事、日本に帰国できた空海は真言宗を開くこととなりました。

完。

804年、空海(弘法大師)は唐への留学を決意。

現・長崎県田浦から4艘の遣唐使船で唐へ向かったそうです。

しかし航海の途中、暴風雨に襲われてしまったという。。

4艘のうち2艘は航行不能に陥りますが、遣唐大使と空海が乗り込んだ船は、幸いにも34日間の漂流の後に唐の福州付近に漂着できたという。

しかし、唐への上陸は許されず。。

遣唐大使の再三にわたる弁明の書簡も相手にされなかったそうです。

そこで、遣唐大使は空海に書簡の代筆を依頼。

すると、優れた文章と筆蹟により、上陸の許可が下されたという!

そんなこんなで、遣唐使と空海たちは首都の長安に着くことができたそうです。

そして翌年、空海は青龍寺の恵果和尚にめぐり合ったそうです。

恵果和尚は、一目見るなり空海の才能を見抜き、無名の僧である空海を正嫡の弟子として全ての教えを伝授したという。

それから間もなく、恵果和尚は死去。。

その翌年、空海は恵果追悼の碑文を書き残し、日本へ帰国することに。

帰国前、空海は恵果和尚の恩に報いるため、東の空に独鈷杵を投げたそうです。

そんなこんなで無事、日本に帰国できた空海は真言宗を開くこととなりました。

完。

ちなみに、日本の真言宗では真言八祖の第7祖を恵果和尚。

第8祖が弘法大師となっております。

●中国・西安市の青龍寺

~画像はフリー素材より~

中国の青龍寺には恵果和尚と弘法大師の銅像があるみたいです。

そして、なんとっ!

中国の青龍寺は

四国八十八ヶ所の第0番札所だという!

第0番札所がある霊場って初めて知りましたよ!

さらになんと!

第0番札所の青龍寺にも御朱印もあるそうですよ!

四国八十八ヶ所を全クリしたい方は中国の青龍寺にも是非!

●手水鉢①

●手水鉢①

・1844年奉納

そんなこんなで、手水鉢でお清め。

手水は青龍から出ていました。

青龍寺という名にピッタリ!

仁王門と三重塔

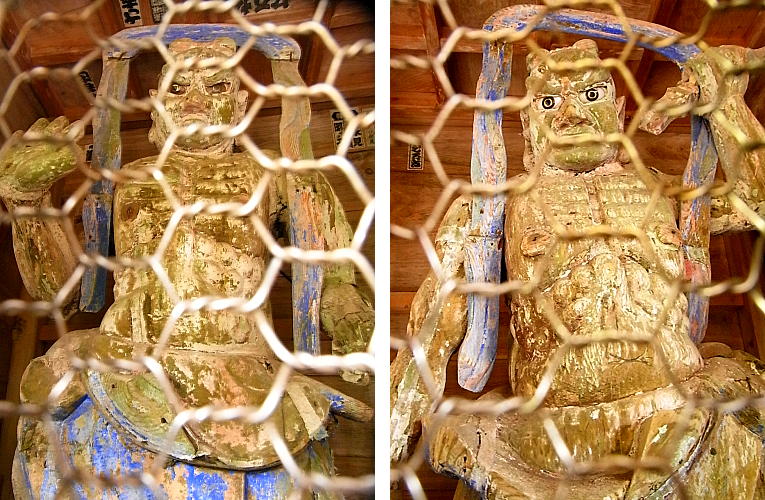

●仁王門

●仁王門

・建立年不明

・瓦葺 寄棟造

・三間一戸 八脚門

続いて、仁王門へ。

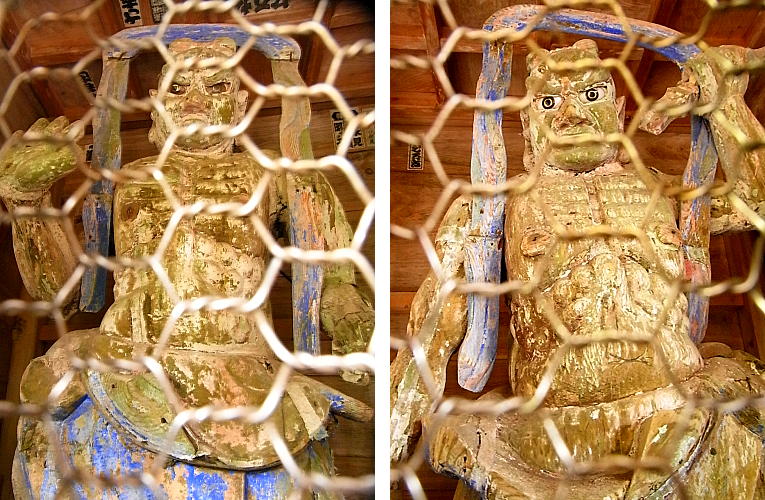

仁王門ということで、門の両サイドには仁王像(金剛力士像)が安置されていました。

金剛力士像ということで青龍寺にまつわるプチ情報を1つ。

なんと、このお寺は元横綱・朝青龍ゆかりのお寺だという!

朝青龍が明徳義塾高校に相撲留学をしていた際、このお寺の階段でトレーニングをしていたんだって。

そんなこんなで、朝青龍というしこ名は青龍寺に由来しているんだと!

ちなみにフルネームは

青龍寺 + 明徳義塾高校で

朝青龍明徳(あさしょうりゅう あきのり)

何となく適当に命名された感・・・!

そんなことより、仁王さんにご挨拶。

少女漫画ちっくな潤んだ瞳で見つめられました。

惚れられたのかと思いましたよ!

●三重塔

●三重塔

・1992年再建

ちなみに、仁王門の隣には三重塔が建っていました。

平成生まれの若々しい塔でしたよ。

●仁王門

・建立年不明

・瓦葺 寄棟造

・三間一戸 八脚門

続いて、仁王門へ。

仁王門ということで、門の両サイドには仁王像(金剛力士像)が安置されていました。

金剛力士像ということで青龍寺にまつわるプチ情報を1つ。

なんと、このお寺は元横綱・朝青龍ゆかりのお寺だという!

朝青龍が明徳義塾高校に相撲留学をしていた際、このお寺の階段でトレーニングをしていたんだって。

そんなこんなで、朝青龍というしこ名は青龍寺に由来しているんだと!

ちなみにフルネームは

青龍寺 + 明徳義塾高校で

朝青龍明徳(あさしょうりゅう あきのり)

何となく適当に命名された感・・・!

そんなことより、仁王さんにご挨拶。

少女漫画ちっくな潤んだ瞳で見つめられました。

惚れられたのかと思いましたよ!

●三重塔

●三重塔

・1992年再建

ちなみに、仁王門の隣には三重塔が建っていました。

平成生まれの若々しい塔でしたよ。

階段と滝行場と手水舎

●階段

そんなこんなで、仁王門をくぐると長〜い階段が登場!

ここで青年時代の朝青龍が足腰を鍛えていたのですね!

それにしても、四国霊場・高知編は修行の道場というだけあって、階段があるお寺さんが多いなぁ。

ちなみに、仁王門から本堂までは170段。

キテます、足に。

ノンスポーツマンの私は、逆に足腰を痛めてしまいそうです。

●滝行場

階段途中には小さな滝がありました。

小さな滝と小さなお不動さん。

どうやら、ここは滝行場のようですね。

●手水舎②

●手水舎②

・建立年不明

・銅板葺 切妻造

そんなこんなで、滝行場に別れを告げると、階段途中に再び手水場が登場。

おいおい、どうした、どうした!?

まるで吐血したかのような手水鉢でした!

青龍さん・・・体調不良かも。

そんなこんなで、仁王門をくぐると長〜い階段が登場!

ここで青年時代の朝青龍が足腰を鍛えていたのですね!

それにしても、四国霊場・高知編は修行の道場というだけあって、階段があるお寺さんが多いなぁ。

ちなみに、仁王門から本堂までは170段。

キテます、足に。

ノンスポーツマンの私は、逆に足腰を痛めてしまいそうです。

●滝行場

階段途中には小さな滝がありました。

小さな滝と小さなお不動さん。

どうやら、ここは滝行場のようですね。

●手水舎②

●手水舎②

・建立年不明

・銅板葺 切妻造

そんなこんなで、滝行場に別れを告げると、階段途中に再び手水場が登場。

おいおい、どうした、どうした!?

まるで吐血したかのような手水鉢でした!

青龍さん・・・体調不良かも。

本堂と大師堂

●本堂

●本堂

・建立年不明

・銅板葺

・唐破風向拝付き寄棟造

●本尊

・波切不動明王

●真言

・のうまくさんまんだ ばざらだん

せんだ まかろしゃだ そわたや

うんたらた かんまん

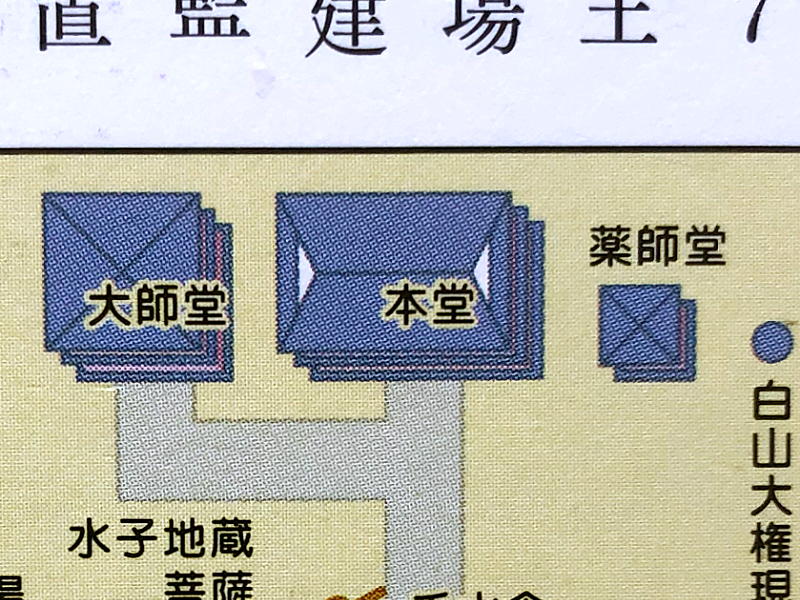

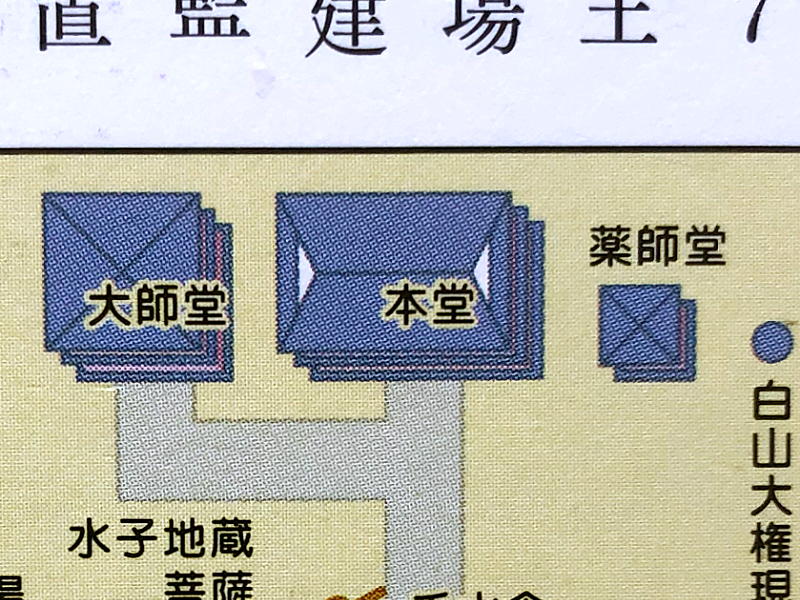

そんなこんなで、長〜い階段を上りきると本堂や大師堂などがあるメインエリアに到着。

メインエリアでは、本堂と大師堂と薬師堂が横一列に並んでいました。

この横一列に並ぶ伽藍配置は長安の青龍寺を模したものなんだって。

寺号にしろ、恵果和尚にしろ、このお寺さんは本家・青龍寺へのリスペクトがすごいです。

本尊の波切不動明王さんは弘法大師作といわれています。

弘法大師が乗った遣唐使船が暴風雨に遭った際、不動明王が現れて剣で波を切って救ったという。

その時の姿を彫刻したのが、本尊の波切不動明王像なんだって!

ちなみに、波切不動明王像は地元の漁師からの信仰が厚く、漁のときは青龍寺の方向に船を停め、海上安全と豊漁を祈願してから出発するそうですよ。

その他、本堂の右脇陣には国重文の愛染明王像が安置されているそうです。

波切不動明王像は秘仏。

愛染明王像は、毎月旧暦28日に御開帳されるんだって。

本堂前には利剣を持った不動明王さんがおられました。

おそらく、こちらは波切不動明王だと思われます。

あと、ボディーが梵字になっているポップな不動明王さんもおられました。

ナイスデザインです!

●大師堂

●大師堂

・建立年不明

・銅板葺 宝形造

・本尊 弘法大師

続いて、大師堂を参拝。

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

●本堂

・建立年不明

・銅板葺

・唐破風向拝付き寄棟造

●本尊

・波切不動明王

●真言

・のうまくさんまんだ ばざらだん

せんだ まかろしゃだ そわたや

うんたらた かんまん

そんなこんなで、長〜い階段を上りきると本堂や大師堂などがあるメインエリアに到着。

メインエリアでは、本堂と大師堂と薬師堂が横一列に並んでいました。

この横一列に並ぶ伽藍配置は長安の青龍寺を模したものなんだって。

寺号にしろ、恵果和尚にしろ、このお寺さんは本家・青龍寺へのリスペクトがすごいです。

本尊の波切不動明王さんは弘法大師作といわれています。

弘法大師が乗った遣唐使船が暴風雨に遭った際、不動明王が現れて剣で波を切って救ったという。

その時の姿を彫刻したのが、本尊の波切不動明王像なんだって!

ちなみに、波切不動明王像は地元の漁師からの信仰が厚く、漁のときは青龍寺の方向に船を停め、海上安全と豊漁を祈願してから出発するそうですよ。

その他、本堂の右脇陣には国重文の愛染明王像が安置されているそうです。

波切不動明王像は秘仏。

愛染明王像は、毎月旧暦28日に御開帳されるんだって。

●愛染明王坐像

・鎌倉時代作

・像高 113.5cm

・檜材 寄木造 彩色 玉眼

・国指定重要文化財

・鎌倉時代作

・像高 113.5cm

・檜材 寄木造 彩色 玉眼

・国指定重要文化財

本堂前には利剣を持った不動明王さんがおられました。

おそらく、こちらは波切不動明王だと思われます。

あと、ボディーが梵字になっているポップな不動明王さんもおられました。

ナイスデザインです!

●大師堂

●大師堂

・建立年不明

・銅板葺 宝形造

・本尊 弘法大師

続いて、大師堂を参拝。

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

鐘楼門と多宝塔と方丈

●鐘楼門

●鐘楼門

・建立年不明

・上部 → 瓦葺 妻入切妻造

・下部 → 瓦葺 平入切妻造

境内を散策していると、煙出しのようなものがついた門を発見。

はて、なんだろう?

と、思ったら、なんとこれは鐘楼門だったという!

今までに拝見したことがないタイプの鐘楼門でしたよ。

ちなみに、鐘を撞くことはできませんでした。

●方丈(書院・客殿)

そんなこんなで、鐘楼門をくぐると方丈に到着。

緑に囲まれていて、溢れ出す情緒に溺れそうになりました!

素敵です。

●多宝塔

●多宝塔

・建立年不明

あと、やたらとスリムな多宝塔もありました。

その他、境内には薬師堂・西国三十三所のミニ霊場・青龍大権現堂・聖天堂・弁天堂などがありました。

四国八十八ヶ所で西国三十三所の参拝をするのも、なかなかオツです。

そんなこんなで、参拝終了。

第37番札所・岩本寺へ続く。

●鐘楼門

・建立年不明

・上部 → 瓦葺 妻入切妻造

・下部 → 瓦葺 平入切妻造

境内を散策していると、煙出しのようなものがついた門を発見。

はて、なんだろう?

と、思ったら、なんとこれは鐘楼門だったという!

今までに拝見したことがないタイプの鐘楼門でしたよ。

ちなみに、鐘を撞くことはできませんでした。

●方丈(書院・客殿)

そんなこんなで、鐘楼門をくぐると方丈に到着。

緑に囲まれていて、溢れ出す情緒に溺れそうになりました!

素敵です。

●多宝塔

●多宝塔

・建立年不明

あと、やたらとスリムな多宝塔もありました。

その他、境内には薬師堂・西国三十三所のミニ霊場・青龍大権現堂・聖天堂・弁天堂などがありました。

四国八十八ヶ所で西国三十三所の参拝をするのも、なかなかオツです。

そんなこんなで、参拝終了。

第37番札所・岩本寺へ続く。

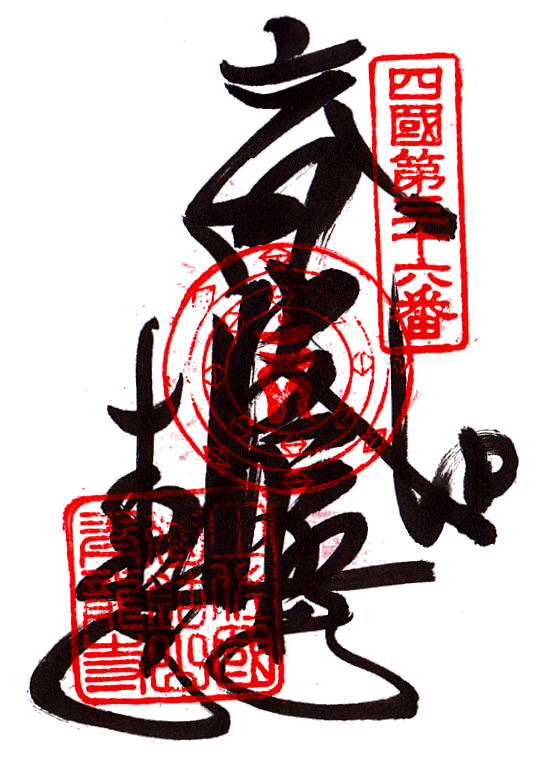

御朱印情報

●御朱印の種類

・四国八十八ヶ所の御朱印

・奥之院 不動堂の御朱印

●御朱印の受付場所

・納経所

●御朱印の受付時間

・7:00~17:00

●御朱印の料金

・四国八十八ヶ所 500円

・奥之院 不動堂 300円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2010年4月10日 参拝

・2024年3月 最終更新

・四国八十八ヶ所の御朱印

・奥之院 不動堂の御朱印

●御朱印の受付場所

・納経所

●御朱印の受付時間

・7:00~17:00

●御朱印の料金

・四国八十八ヶ所 500円

・奥之院 不動堂 300円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2010年4月10日 参拝

・2024年3月 最終更新

参拝情報とアクセス

●開門時間

・7:00~17:00

●拝観料

・無料

●宿坊

・なし

●前後札所

・第35番札所・清瀧寺へ14km

徒歩2時間55分

車で25分

・第37番札所・岩本寺へ58km

徒歩11時間15分

車で1時間20分

●最寄りの駅

・JR吾桑駅から徒歩5時間

・JR吾桑駅から車で35分

●最寄りのバス停

・JR高知駅から

県交通バス宇佐方面行きに乗車

宇佐大橋 バス停で下車 徒歩40分

●最寄りのIC

・高知自動車道

土佐ICから35分

●駐車場

・専用駐車場あり

青龍寺には無料駐車場と有料駐車場があります。

無料に止めたつもりが有料だった~!

という場合がございますので要注意です!

●無料駐車場

・駐車台数 20台

●有料駐車場

・駐車台数 30台

・駐車料金 100円

駐車料金は、駐車場に設置された無人料金箱へ納めるシステムになっています。

・7:00~17:00

●拝観料

・無料

●宿坊

・なし

●前後札所

・第35番札所・清瀧寺へ14km

徒歩2時間55分

車で25分

・第37番札所・岩本寺へ58km

徒歩11時間15分

車で1時間20分

●最寄りの駅

・JR吾桑駅から徒歩5時間

・JR吾桑駅から車で35分

●最寄りのバス停

・JR高知駅から

県交通バス宇佐方面行きに乗車

宇佐大橋 バス停で下車 徒歩40分

●最寄りのIC

・高知自動車道

土佐ICから35分

●駐車場

・専用駐車場あり

青龍寺には無料駐車場と有料駐車場があります。

無料に止めたつもりが有料だった~!

という場合がございますので要注意です!

●無料駐車場

・駐車台数 20台

●有料駐車場

・駐車台数 30台

・駐車料金 100円

駐車料金は、駐車場に設置された無人料金箱へ納めるシステムになっています。