| 所在地 | 山口県下関市長府宮崎町4−1 |

|---|---|

| 祭 神 | ・応神天皇・武内宿禰・大国主大神 ・歴代長府藩主14柱など |

| 由 緒 | 1917年、長府藩初代藩主・毛利秀元など歴代藩主を祀る豊功社を忌宮神社から現在地に遷座。そしてそれまでこの地にあった櫛崎・松崎・宮崎の各神社を合祀し、豊功神社と称したそうです。1969年、火災により本殿を焼失。その後、しばらく仮殿のままでしたが、2001年に再建し現在に至るそうです。境内からは神功皇后ゆかりの満珠・干珠島が望め、日本一の初日の出スポットとして知られています。 |

Contents

豊功神社とは?

●境内入口

歴代の長府藩主を祀る豊功神社に到着。

とよこう・・・神社!?!?

と思ったら、豊功神社と書いてとよこと神社と読むそうです。

これは読めない!(笑)

そんなことより、豊功神社に向かう途中には、長府藩の藩校・敬業館の跡地に建つ豊浦高校。

そして豊浦高校の裏には長府毛利家御船手の石積跡(毛利水軍の軍船修理ドック跡)。

さらに豊浦高校を過ぎると、かつて長府藩主の居館があった櫛崎城跡。

そして海岸沿いの小高い山の上には、歴代長府藩主を祀る豊功神社。

そんなこんなで、この地は長府藩の歴史が詰まったエリアとなっておりました。

どうやらもともと豊功神社は忌宮神社の境内社だったみたいですね!

ということでこの神社は、境内社がメインの神社にランクアップしたという珍しいパターンの神社のようです。

そんなこんなで、参拝開始。

歴代の長府藩主を祀る豊功神社に到着。

とよこう・・・神社!?!?

と思ったら、豊功神社と書いてとよこと神社と読むそうです。

これは読めない!(笑)

そんなことより、豊功神社に向かう途中には、長府藩の藩校・敬業館の跡地に建つ豊浦高校。

そして豊浦高校の裏には長府毛利家御船手の石積跡(毛利水軍の軍船修理ドック跡)。

さらに豊浦高校を過ぎると、かつて長府藩主の居館があった櫛崎城跡。

そして海岸沿いの小高い山の上には、歴代長府藩主を祀る豊功神社。

そんなこんなで、この地は長府藩の歴史が詰まったエリアとなっておりました。

●豊功神社とは?

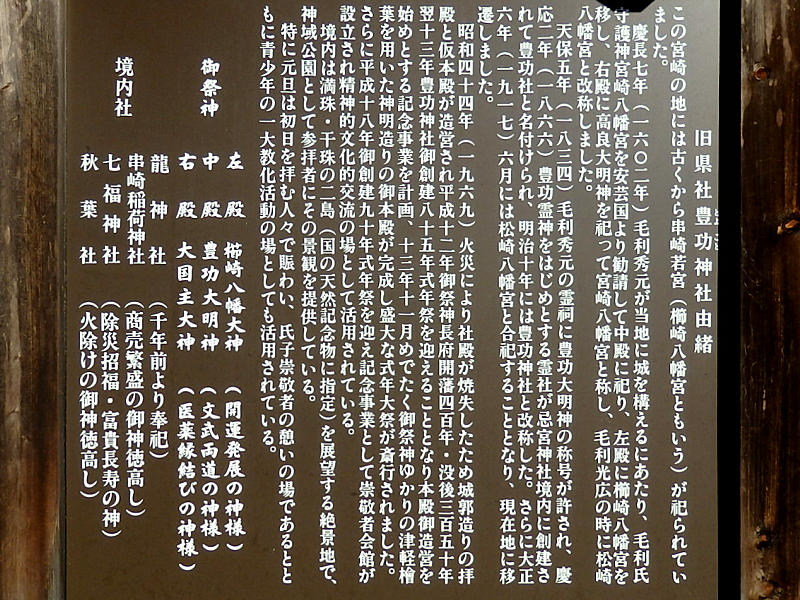

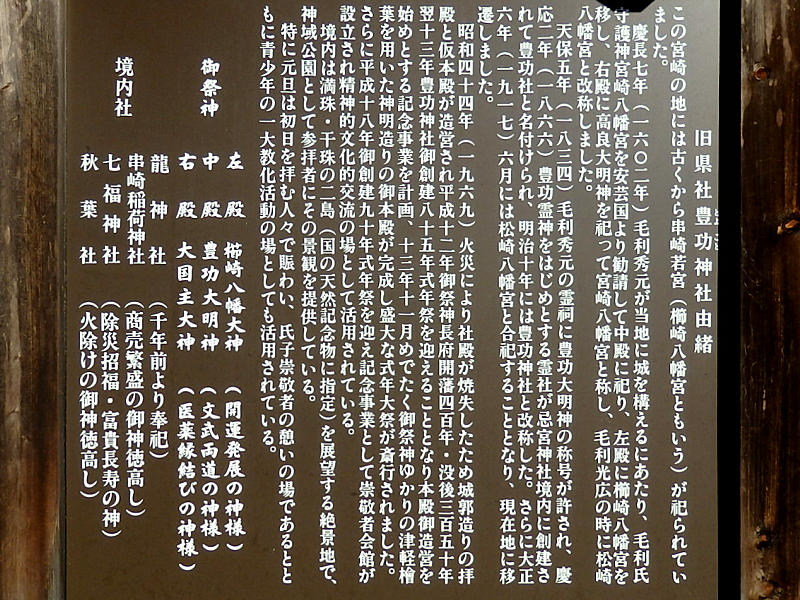

~画像は境内説明板より~

もともとこの地には櫛崎八幡宮が鎮座していたそうです。

しかし1602年、長府藩初代藩主・毛利秀元さんがこの地に櫛崎城(串崎城)を築城する際、毛利氏の守護神・宮崎八幡宮を安芸国より勧請して中殿に祀ったという。

そしてもともと鎮座していた櫛崎八幡宮を左殿に遷し、右殿に高良大明神を祀って宮崎八幡宮と称したそうです。

そして、第2代藩主・毛利光広さんの時代に社号を松崎八幡宮と改称したんだって。

1866年、忌宮神社の境内に長府藩初代藩主・毛利秀元さんなど歴代藩主を祀る豊功社を創建。

その後、1917年に豊功社は忌宮神社から現在地に遷座したという。

そしてそれまでこの地にあった松崎八幡宮(櫛崎・宮崎八幡宮)を合祀し、豊功神社と称したそうです。

さらに昭和時代に大国社を合祀。

それが現在の豊功神社なんだって。

~画像は境内説明板より~

もともとこの地には櫛崎八幡宮が鎮座していたそうです。

しかし1602年、長府藩初代藩主・毛利秀元さんがこの地に櫛崎城(串崎城)を築城する際、毛利氏の守護神・宮崎八幡宮を安芸国より勧請して中殿に祀ったという。

そしてもともと鎮座していた櫛崎八幡宮を左殿に遷し、右殿に高良大明神を祀って宮崎八幡宮と称したそうです。

そして、第2代藩主・毛利光広さんの時代に社号を松崎八幡宮と改称したんだって。

1866年、忌宮神社の境内に長府藩初代藩主・毛利秀元さんなど歴代藩主を祀る豊功社を創建。

その後、1917年に豊功社は忌宮神社から現在地に遷座したという。

そしてそれまでこの地にあった松崎八幡宮(櫛崎・宮崎八幡宮)を合祀し、豊功神社と称したそうです。

さらに昭和時代に大国社を合祀。

それが現在の豊功神社なんだって。

どうやらもともと豊功神社は忌宮神社の境内社だったみたいですね!

ということでこの神社は、境内社がメインの神社にランクアップしたという珍しいパターンの神社のようです。

そんなこんなで、参拝開始。

鳥居と狛犬

●鳥居①

●鳥居①

・建立年不明

・明神鳥居

まず最初に登場するのは鳥居①。

建立年を確認することはできませんでしたが、見た感じまあまあ古そうな鳥居でした。

それにしても、昭和レトロな社号標が可愛かったです。

●鳥居②

●鳥居②

・建立年不明

・明神鳥居

続いて、鳥居②が登場。

鳥居①同様、鳥居②も建立年を確認することはできませんでしたが、何となく鳥居①より古そうな印象を受けました。

●狛犬

●狛犬

・1859年奉納

鳥居②の前には安政6年に奉納された狛犬ちゃんがおられました。

垂れ耳・ブタ鼻のお座り型。

尻尾が団扇型でしたので、浪速型の流れをくむ狛犬ちゃんかも知れません。

●鳥居①

・建立年不明

・明神鳥居

まず最初に登場するのは鳥居①。

建立年を確認することはできませんでしたが、見た感じまあまあ古そうな鳥居でした。

それにしても、昭和レトロな社号標が可愛かったです。

●鳥居②

●鳥居②

・建立年不明

・明神鳥居

続いて、鳥居②が登場。

鳥居①同様、鳥居②も建立年を確認することはできませんでしたが、何となく鳥居①より古そうな印象を受けました。

●狛犬

●狛犬

・1859年奉納

鳥居②の前には安政6年に奉納された狛犬ちゃんがおられました。

垂れ耳・ブタ鼻のお座り型。

尻尾が団扇型でしたので、浪速型の流れをくむ狛犬ちゃんかも知れません。

拝殿と本殿と龍宮神社と七福神社

●拝殿

●拝殿

・2001年再建

・瓦葺 鉄筋コンクリート造

続いて、拝殿で参拝。

由緒によると、この神社は1969年の火災で1度焼失しているみたいです。

焼失後、現在の社殿が再建されるまでの間、仮殿でしのいでいたんだって。

現在の社殿は2001年再建とのことなので、なんと30年以上も仮殿でしのいでいたという!

そんなにも長く再建されなかったのは・・・何か大人の事情でもあったのでしょうか。

単純に金銭的な事情だったのでしょうか。

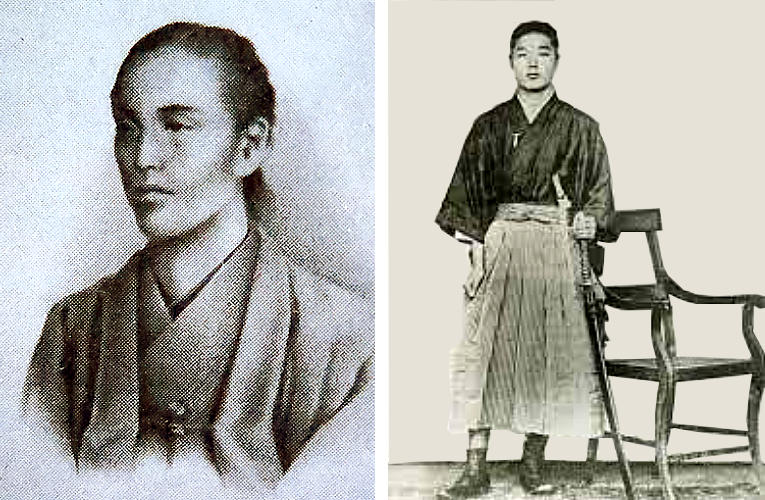

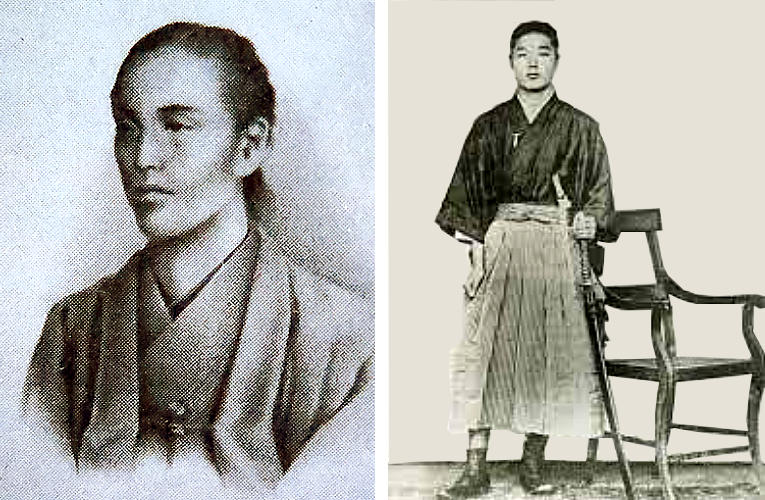

そんなことより、拝殿の右側の壁には長府藩初代藩主・毛利秀元さんの尊影がありました。

なんと、主祭神の豊功大明神とは毛利秀元さんのことだという!

そんなこんなで、拝殿では毛利家の家紋であります三ツ星一文字を確認することができました。

ちなみに私はこの家紋のことを一品と呼んでいます。

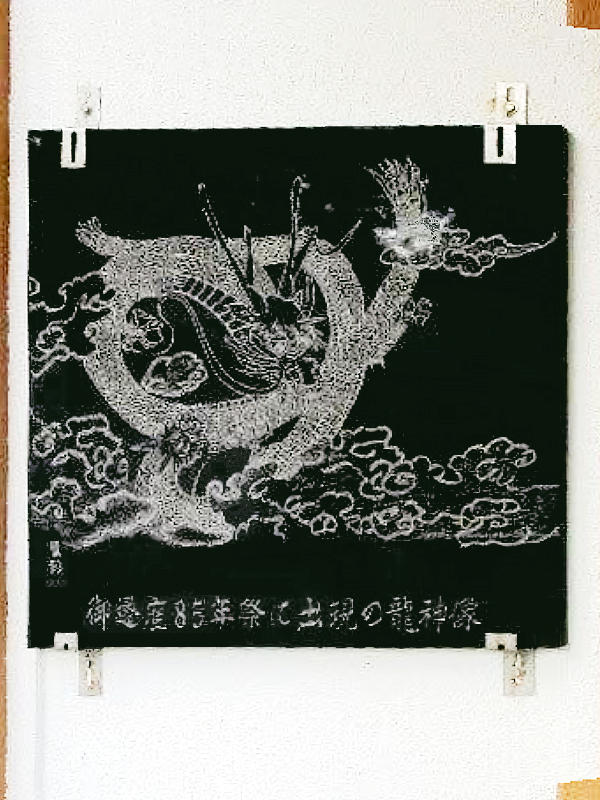

そして左側の壁には龍神さまのレリーフ(?)がありました。

龍神さまのレリーフには、御遷座85年祭に出現の龍神様と書かれておりました。

って、龍神さまが出現したってマジですかっ!?!?

この地に豊功社が遷座したのは1917年。

ということで、御遷座85年祭が行われたのは2002年となります。

龍神さまが出現したのは、結構、最近の出来事なのですね!

当時、スマホがあれば大バズりのネタですよ!

●龍宮神社

ちなみに、境内には龍宮神社がありました。

なんと豊浦の海は、古くから龍宮界との窓口といわれているという!

そんなこんなで、この龍宮神社は、龍宮の使いである龍の御神徳を仰ぎ、1000年前から地元住民をはじめ遠近の人々に奉斎されてるんだって。

この海は龍宮界の窓口・・・龍神さまの出現は本当かも知れませんね!

●七福神社

さらに境内には七福神社がありました。

その名の通り七福神が祀られています。

七福神といえば宝船に乗っているはずですが、なんとこちらの七福神は龍神船に乗っているという!

龍神さまのレリーフ、龍宮神社、龍神船。

そんなこんなで、豊功神社は龍神三昧になっていました。

●本殿

●本殿

・2001年再建

・銅板葺 神明造

●御祭神

・応神天皇・武内宿禰・大国主大神

・穂井田元清(毛利元清)・毛利秀元・毛利光広

・毛利綱元・毛利元朝・毛利元矩・毛利匡広

・毛利師就・毛利匡敬・毛利匡満・毛利匡芳

・毛利元義・毛利元運・毛利元周・毛利元敏

なんと御祭神は毛利三昧!

空前の毛利祭りになっておりました。

・左殿 櫛崎八幡大明神(開運発展の神様)

・中殿 豊功大明神(文武両道の神様)

・右殿 大国主大神(医薬縁結びの神様)

由緒書きによると左殿に櫛崎八幡大明神と書いてありましたので、おそらく応神天皇と武内宿禰は左殿に祀られていると思われます。

そして中殿には豊功大明神(毛利秀元)。

おそらく歴代長府藩主は中殿に祀られていると思われます。

そして右殿の大国主大神は、昭和時代に大国社を合祀した際に祀られたものと思われます。

本殿には棟持柱がありました。

ということで、この本殿は神明造となります。

男神を祀っているので千木は男千木。

鰹木は5本。

そして鰹木にも毛利家の家紋・三ツ星一文字を確認することができました。

さらに社殿は白塀で囲まれていました。

まるでお城のようでしたよ。

ちなみに豊功神社のすぐ近くには長府藩主・毛利氏の居館があった櫛崎城跡があります。

当時、櫛崎城の城域はこの豊功神社まであったんだって。

●櫛崎城とは?

1600年の関ヶ原の戦い後、毛利氏の領土は中国地方8ヶ国から周防・長門2ヶ国に減封されました。

そして毛利輝元は萩城を居城とし、東の守りである岩国領に吉川広家が入り岩国城を築き、西の守りの長府藩に毛利秀元が入り櫛崎城を居城としました。

しかし1615年に櫛崎城は一国一城令により廃城になったため、その地は長府藩主の居館になりました。

以後、長府藩主の居館は長府陣屋と呼ばれるようになりました。

ちなみに、櫛崎(串崎)という名は、鎌倉時代の蒙古襲来(元寇)で討ちとった敵兵の首をこの地の海岸に埋めたことから首崎が転化したものといわれています。

●櫛崎城から勝山御殿へ

1863年、尊皇攘夷で盛り上がる長州藩はアメリカの商船に向けて砲撃を開始。

長府藩も砲台を築くなど、攘夷戦に参加しました。

翌年、英米仏蘭の四国連合艦隊が報復攻撃にやってくるわけなのですが、当時、長府藩主の居館は海岸線にある櫛崎城(串崎城)・三の丸にあったため、立地的にあまりにも無防備。

海に面しているため、どうぞ撃ってくださいといわんばかりの場所に居館がありました。

そのため、四国連合艦隊による報復攻撃に備え、安全な内陸部に勝山御殿を新築することになりました。

しかし、当時は幕府の許可なく新たなお城を築くことは禁止されていました(築城禁止令)

ということで、長府藩は幕府の築城禁止令に触れないように、御殿と称して建立を開始。

しかし、実態は総石垣造りの本格的なお城でありました。

本来、居館の築造や転居は幕府の許可を得る必要がありましたが、史料をたどる限り無許可だったそうです(やるなぁ!)

そんなこんなで、長府藩領内の男女を総動員して約5ヶ月という短期間で勝山御殿を完成させ、長府藩主・毛利元周さんが入居(入城)することになりました。

そして、勝山御殿を本拠にして、四国連合艦隊との戦いや四境戦争に臨むのでありました。

●勝山御殿跡

●勝山御殿跡

・国指定史跡

実際に勝山御殿に行ってみたのですが、御殿とは名ばかりで、誰がどうみてもお城!

勝山御殿は、標高392mの勝山の麓にあり、西には標高288mの青山、北には標高361mの勝山、東には標高392mの四王司山があり、防御は完璧。

さらに長府城下町に近い好立地。

このように、地理的条件からも当時の切迫した状況がうかがえますねぇ。

1600年の関ヶ原の戦い後、毛利氏の領土は中国地方8ヶ国から周防・長門2ヶ国に減封されました。

そして毛利輝元は萩城を居城とし、東の守りである岩国領に吉川広家が入り岩国城を築き、西の守りの長府藩に毛利秀元が入り櫛崎城を居城としました。

しかし1615年に櫛崎城は一国一城令により廃城になったため、その地は長府藩主の居館になりました。

以後、長府藩主の居館は長府陣屋と呼ばれるようになりました。

ちなみに、櫛崎(串崎)という名は、鎌倉時代の蒙古襲来(元寇)で討ちとった敵兵の首をこの地の海岸に埋めたことから首崎が転化したものといわれています。

●櫛崎城から勝山御殿へ

1863年、尊皇攘夷で盛り上がる長州藩はアメリカの商船に向けて砲撃を開始。

長府藩も砲台を築くなど、攘夷戦に参加しました。

翌年、英米仏蘭の四国連合艦隊が報復攻撃にやってくるわけなのですが、当時、長府藩主の居館は海岸線にある櫛崎城(串崎城)・三の丸にあったため、立地的にあまりにも無防備。

海に面しているため、どうぞ撃ってくださいといわんばかりの場所に居館がありました。

そのため、四国連合艦隊による報復攻撃に備え、安全な内陸部に勝山御殿を新築することになりました。

しかし、当時は幕府の許可なく新たなお城を築くことは禁止されていました(築城禁止令)

ということで、長府藩は幕府の築城禁止令に触れないように、御殿と称して建立を開始。

しかし、実態は総石垣造りの本格的なお城でありました。

本来、居館の築造や転居は幕府の許可を得る必要がありましたが、史料をたどる限り無許可だったそうです(やるなぁ!)

そんなこんなで、長府藩領内の男女を総動員して約5ヶ月という短期間で勝山御殿を完成させ、長府藩主・毛利元周さんが入居(入城)することになりました。

そして、勝山御殿を本拠にして、四国連合艦隊との戦いや四境戦争に臨むのでありました。

●勝山御殿跡

●勝山御殿跡

・国指定史跡

実際に勝山御殿に行ってみたのですが、御殿とは名ばかりで、誰がどうみてもお城!

勝山御殿は、標高392mの勝山の麓にあり、西には標高288mの青山、北には標高361mの勝山、東には標高392mの四王司山があり、防御は完璧。

さらに長府城下町に近い好立地。

このように、地理的条件からも当時の切迫した状況がうかがえますねぇ。

櫛崎稲荷神社と秋葉社

●櫛崎稲荷神社

●櫛崎稲荷神社

・建立年不明

・祭神 宇迦之御魂神

豊功神社の社殿の隣には櫛崎稲荷神社がありました。

●秋葉社

●秋葉社

・1982年建立

・祭神 火之迦具土神

見事に写真を撮り忘れましたが、境内には秋葉社もありました。

ご存知、秋葉社は火除けの神様として知られています。

豊功神社は1969年に火災で焼失しています。

もしかしたら、この秋葉社の創建には過去の火災が関係しているのかも知れませんね。

●長府大火

~画像はしものせきなつかしの写真集より~

1974年10月17日、長府で大火災が発生したそうです。

その大火で木造建築だった長府消防署が全焼してしまったという!

そして、防災拠点を失ったことで消火活動に混乱が生じ、687戸もの建物が焼失してしまったんだって。。

そんなこんなで、この秋葉社では毎年10月(長府大火の日)に秋葉社祭が行われているそうです。

~画像はしものせきなつかしの写真集より~

1974年10月17日、長府で大火災が発生したそうです。

その大火で木造建築だった長府消防署が全焼してしまったという!

そして、防災拠点を失ったことで消火活動に混乱が生じ、687戸もの建物が焼失してしまったんだって。。

そんなこんなで、この秋葉社では毎年10月(長府大火の日)に秋葉社祭が行われているそうです。

長府藩報国隊顕彰之碑と茶筅塚

●長府藩報国隊顕彰之碑

●長府藩報国隊顕彰之碑

・1986年建立

境内には明治維新の際、奇兵隊とともに活躍した長府藩報国隊の顕彰碑がありました。

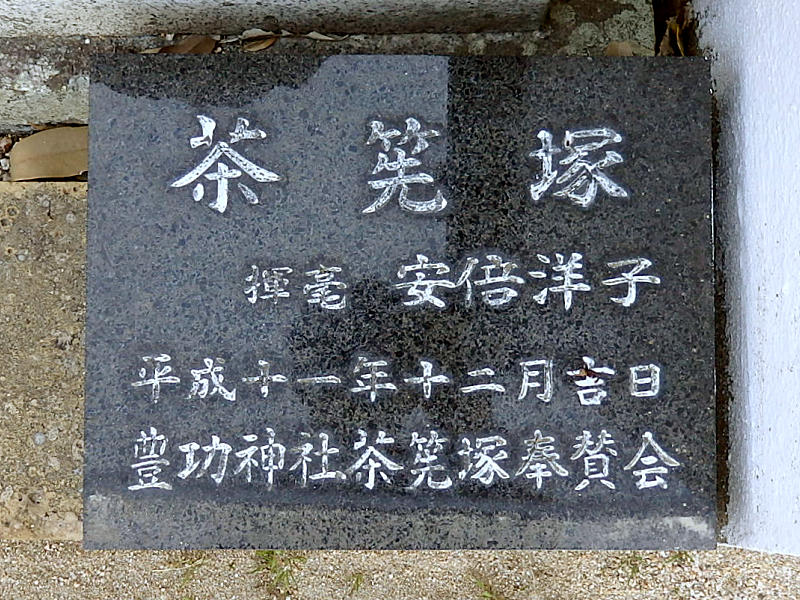

●茶筅塚

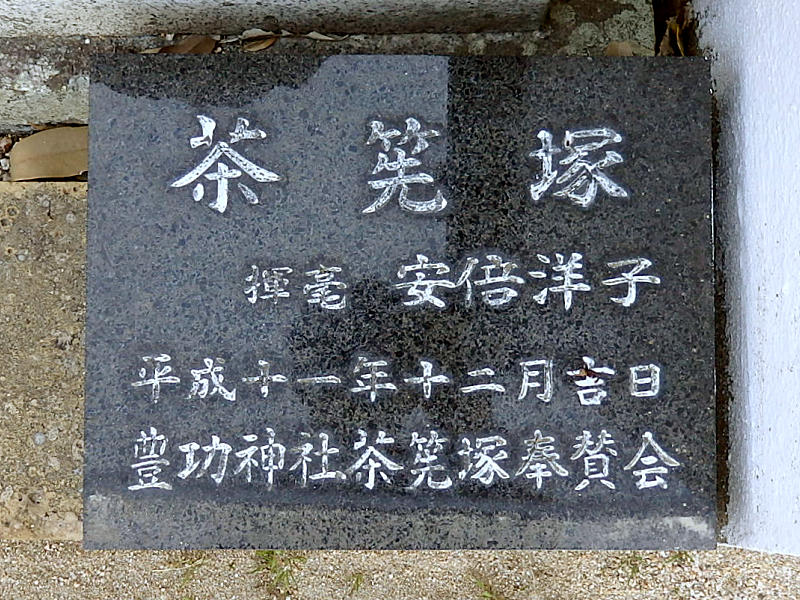

●茶筅塚

・1999年建立

その他、境内には茶筅塚がありました。

長府初代藩主・毛利秀元さんは茶人としても知られてるんだって。

もしかして、この茶筅塚は茶人だった秀元さんにちなんだものなのかな?

ちなみに秀元さんは、武将茶人・古田織部の弟子だったそうで、豊臣秀吉から唐物の名品・茶壷 玉蟲を拝領するなど、一流の茶人との交流を深めていたみたいです。

また秀元さんは、1640年に徳川将軍家の別邸・品川御殿で、徳川幕府3代将軍・徳川家光に献茶する大茶会を催したこともあるそうです。

その茶会は唐物名物などを用いた趣向を凝らしたもので、家光さんはそれを大絶賛!

その功績により、秀元さんは家光から麻布日ヶ窪邸を拝領したそうです。

それが後に江戸長府藩邸になったそうです。

ちなみに現在、江戸長府藩邸があった場所には六本木ヒルズが建っています。

なんと、茶筅塚の題字は安倍洋子さんの揮毫だという!

安倍洋子さんは第56・57代内閣総理大臣・岸信介さんの長女。

さらに安倍晋太郎さんの妻。

さらにさらに第90・96・97・98代内閣総理大臣・安倍晋三さんの母です。

まさに政界のゴッドマザー!

ちなみに岸・安倍家は山口出身。

現在の日本も脈々と長州魂が受け継がれています。

●長府藩報国隊顕彰之碑

・1986年建立

境内には明治維新の際、奇兵隊とともに活躍した長府藩報国隊の顕彰碑がありました。

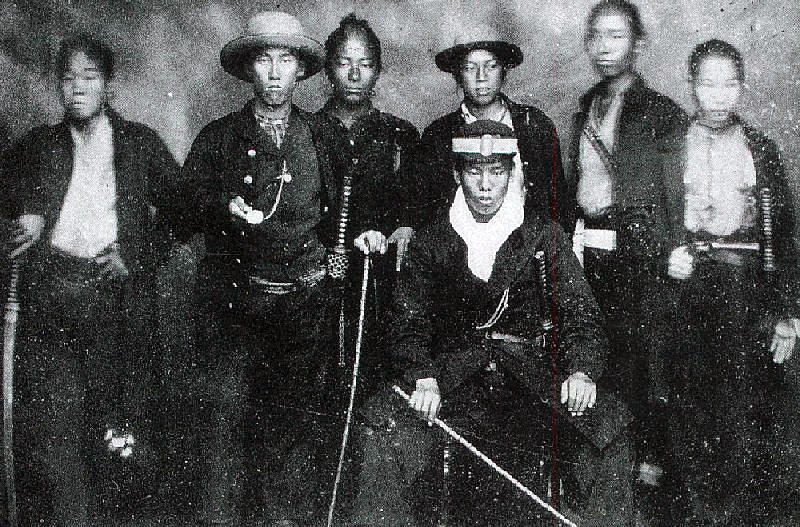

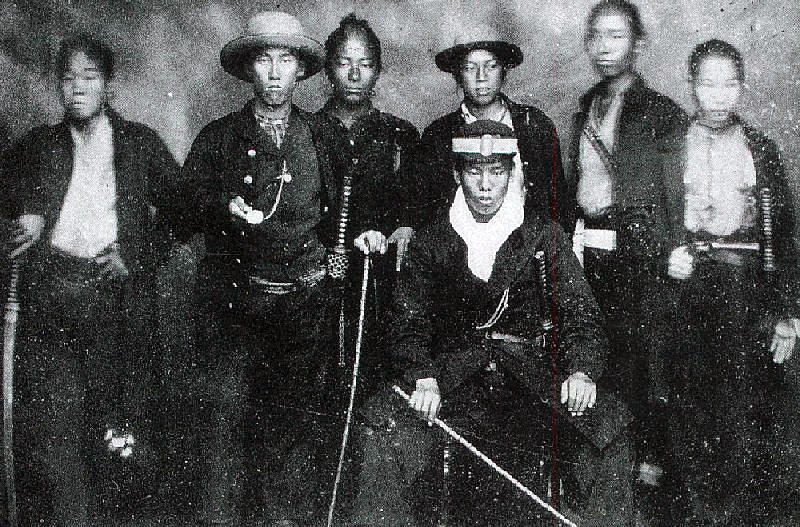

●長府藩報国隊とは?

1863年の八月十八日の政変で京都を追放された長州藩。

さらに1864年、前年に起こった下関戦争の報復として来襲した英・仏・蘭・米の連合艦隊に長州藩は惨敗してしまいました。

高杉晋作はこれまでの武士中心の軍隊では外国には勝てないということを痛感し、新しい新鋭軍隊の必要性を感じました。

それまでの軍隊は武士によって編成されていましたが、高杉晋作は尊王攘夷の志があれば身分を問わず誰でも入隊できる軍隊をつくりました。

奇兵隊の誕生です!

身分を問わない奇兵隊が結成されると、それに触発されて農民・町人・漁師・神官・僧侶・力士など武士以外の様々な身分から成る義勇軍的な部隊が結成されていきました。

その数、なんと100以上!

そのうちの1つが長府藩報国隊です。

1864年、長府藩士の熊野直介や福原和勝など20名が、忌宮神社の境内にある豊功社で決死報国の盟約を結びました。

その際、加盟したのは86名。

その後1865年、熊野直介など数十人が豊功社を参拝。

そして、報国隊組織上申書を作成し藩主に提出しました。

長府報国隊の誕生です!

長府報国隊は小倉戦争(四境戦争)で勝利に貢献。

その後、405名の兵士を引き連れ北越戦争にも出陣。

57回の激戦で戦功を挙げ、明治維新に向けて多大な功績を残しました。

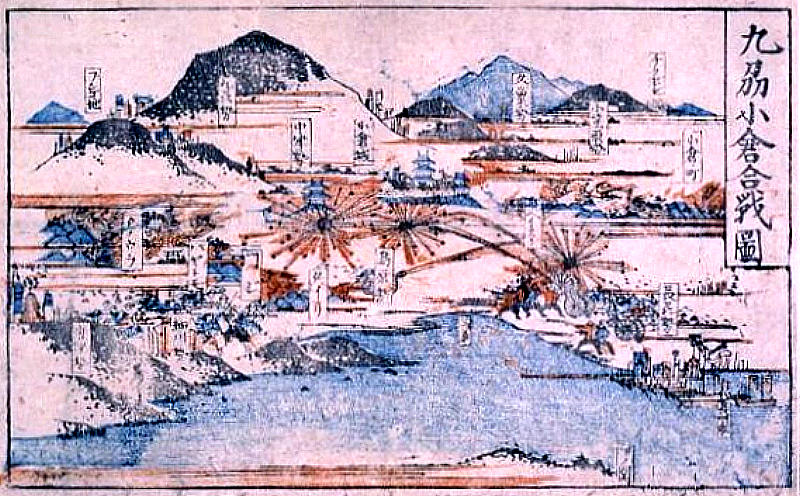

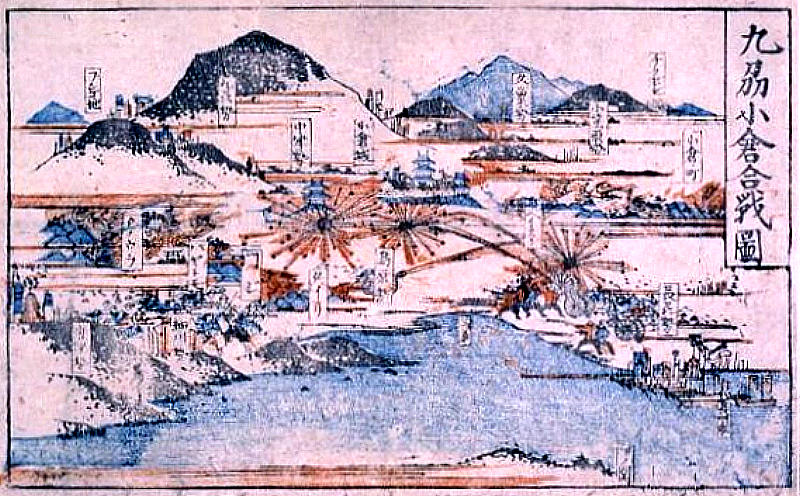

●第二次長州征討(四境戦争)とは?

ザックリと簡単に第二次長州征討(四境戦争)とは、江戸幕府が過激な長州藩を処分するために行った戦争です。

つまり、長州軍 vs 幕府軍の戦いです。

1864年、禁門の変(蛤御門の変)の処罰のため、幕府は第一次長州征討の兵を起こしました。

幕府は降伏の条件として、禁門の変の責任者である長州の三家老の切腹を要求し、長州藩はそれを受け入れました。

この時、切腹を命じられた三家老は国司信濃と福原越後、そして益田家の33代当主・益田親施でした。

1866年、幕府は再び長州を攻めます。

いわゆる第二次長州征討(四境戦争)です。

長州藩の4つの藩境である石州口(島根県西部)・芸州口(広島方面)・大島口(瀬戸内方面)・小倉口(北九州方面)で戦闘が行われました。

このことから、第二次長州征討は四境戦争と呼ばれることもあります。

厳密にいえば

幕府目線の場合は第二次長州征討。

長州目線の場合は四境戦争と呼ばれます。

ちなみに、江戸幕府が過激な長州藩を処分するために行われた戦争ですが、結果は長州藩の連勝。

幕府の力のなさが露呈する戦いとなり、時代は明治に向けて一気に加速していきました。

1863年の八月十八日の政変で京都を追放された長州藩。

さらに1864年、前年に起こった下関戦争の報復として来襲した英・仏・蘭・米の連合艦隊に長州藩は惨敗してしまいました。

高杉晋作はこれまでの武士中心の軍隊では外国には勝てないということを痛感し、新しい新鋭軍隊の必要性を感じました。

それまでの軍隊は武士によって編成されていましたが、高杉晋作は尊王攘夷の志があれば身分を問わず誰でも入隊できる軍隊をつくりました。

奇兵隊の誕生です!

身分を問わない奇兵隊が結成されると、それに触発されて農民・町人・漁師・神官・僧侶・力士など武士以外の様々な身分から成る義勇軍的な部隊が結成されていきました。

その数、なんと100以上!

そのうちの1つが長府藩報国隊です。

1864年、長府藩士の熊野直介や福原和勝など20名が、忌宮神社の境内にある豊功社で決死報国の盟約を結びました。

その際、加盟したのは86名。

その後1865年、熊野直介など数十人が豊功社を参拝。

そして、報国隊組織上申書を作成し藩主に提出しました。

長府報国隊の誕生です!

長府報国隊は小倉戦争(四境戦争)で勝利に貢献。

その後、405名の兵士を引き連れ北越戦争にも出陣。

57回の激戦で戦功を挙げ、明治維新に向けて多大な功績を残しました。

●第二次長州征討(四境戦争)とは?

ザックリと簡単に第二次長州征討(四境戦争)とは、江戸幕府が過激な長州藩を処分するために行った戦争です。

つまり、長州軍 vs 幕府軍の戦いです。

1864年、禁門の変(蛤御門の変)の処罰のため、幕府は第一次長州征討の兵を起こしました。

幕府は降伏の条件として、禁門の変の責任者である長州の三家老の切腹を要求し、長州藩はそれを受け入れました。

この時、切腹を命じられた三家老は国司信濃と福原越後、そして益田家の33代当主・益田親施でした。

1866年、幕府は再び長州を攻めます。

いわゆる第二次長州征討(四境戦争)です。

長州藩の4つの藩境である石州口(島根県西部)・芸州口(広島方面)・大島口(瀬戸内方面)・小倉口(北九州方面)で戦闘が行われました。

このことから、第二次長州征討は四境戦争と呼ばれることもあります。

厳密にいえば

幕府目線の場合は第二次長州征討。

長州目線の場合は四境戦争と呼ばれます。

ちなみに、江戸幕府が過激な長州藩を処分するために行われた戦争ですが、結果は長州藩の連勝。

幕府の力のなさが露呈する戦いとなり、時代は明治に向けて一気に加速していきました。

●茶筅塚

●茶筅塚

・1999年建立

その他、境内には茶筅塚がありました。

長府初代藩主・毛利秀元さんは茶人としても知られてるんだって。

もしかして、この茶筅塚は茶人だった秀元さんにちなんだものなのかな?

ちなみに秀元さんは、武将茶人・古田織部の弟子だったそうで、豊臣秀吉から唐物の名品・茶壷 玉蟲を拝領するなど、一流の茶人との交流を深めていたみたいです。

また秀元さんは、1640年に徳川将軍家の別邸・品川御殿で、徳川幕府3代将軍・徳川家光に献茶する大茶会を催したこともあるそうです。

その茶会は唐物名物などを用いた趣向を凝らしたもので、家光さんはそれを大絶賛!

その功績により、秀元さんは家光から麻布日ヶ窪邸を拝領したそうです。

それが後に江戸長府藩邸になったそうです。

ちなみに現在、江戸長府藩邸があった場所には六本木ヒルズが建っています。

なんと、茶筅塚の題字は安倍洋子さんの揮毫だという!

安倍洋子さんは第56・57代内閣総理大臣・岸信介さんの長女。

さらに安倍晋太郎さんの妻。

さらにさらに第90・96・97・98代内閣総理大臣・安倍晋三さんの母です。

まさに政界のゴッドマザー!

ちなみに岸・安倍家は山口出身。

現在の日本も脈々と長州魂が受け継がれています。

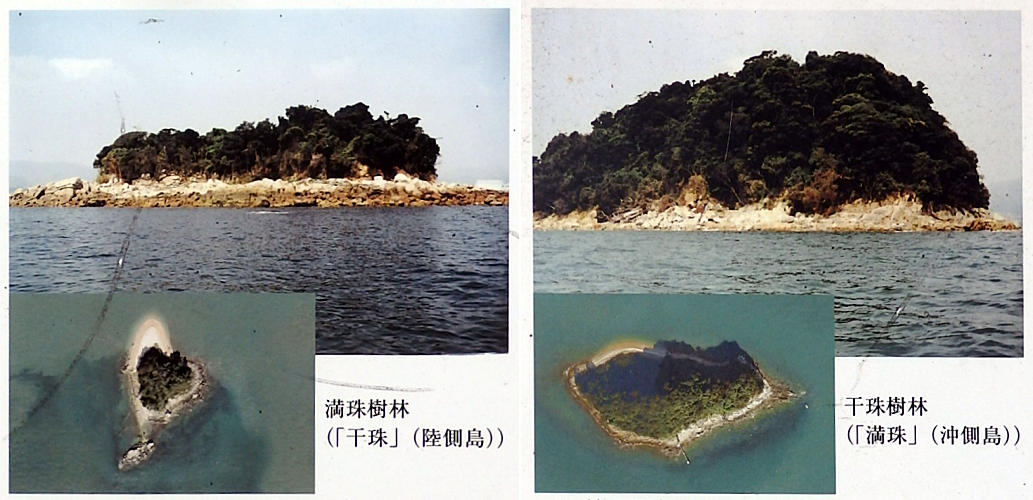

満珠・干珠島

●満珠・干珠島

●満珠・干珠島

・国指定天然記念物

なんと豊功神社からは神功皇后ゆかりの満珠・干珠島を望むことができるという!

満珠・干珠島展望台は芝生広場のようになっていて、眼前には瀬戸内海、頭上には大空が広がる開放感いっぱいの空間になっていました。

ちなみに、どっちが満珠島でどっちが干珠島なのかは定まってないそうです。

国指定天然記念物と土地台帳は

・手前の島 → 満珠島

・奥の島 → 干珠島

と呼んでいます。

しかし、国土地理院の地図や国立公園や忌宮神社や説明板などは

・手前の島 → 干珠島

・奥の島 → 満珠島

と呼んでいます。

●祈願の鐘

ちなみに満珠・干珠島を望むかたちで祈願の鐘が設置されておりました。

神道では清らかな音には神さまの力が宿ると考えられ、清らかな音は邪気を払うと信じられているそうです。

そんなこんなで、この鐘を叩いて無病息災や家内安全などを祈願すると御利益があるそうですよ。

ということで、満珠・干珠島に向けて鐘をひと撞き。

龍神さまが出現したらどーしよー・・・とか思いつつ。

この神社は初日の出の名所としても知られているそうで、全国から多くの参拝者が訪れる人気スポットのようです。

初日の出のみならず、秋には観月祭が行われるそうで、瀬戸内海に浮かぶ名月を楽しむこともできるんだって。

説明板には明治天皇や北原白秋さんの詩が書かれていましたので、このお二方もここで日の出を拝んだと思われます。

ちなみに、境内の看板には日本一の初日の出と書かれておりました。

あと、境内では鶏が放し飼いにされていました。

人懐っこくて、全然逃げないの。

そんなこんなでしばらくの間、鶏とたわむれていたひと時。

ちなみに、豊功神社の元宮(?)であります忌宮神社にも放し飼いの鶏がいました。

そんなこんなで、参拝終了。

いやはや、素敵な神社でした。

●満珠・干珠島

・国指定天然記念物

なんと豊功神社からは神功皇后ゆかりの満珠・干珠島を望むことができるという!

満珠・干珠島展望台は芝生広場のようになっていて、眼前には瀬戸内海、頭上には大空が広がる開放感いっぱいの空間になっていました。

●満珠・干珠島とは?

①日本書紀の仲哀紀に登場する神功皇后ゆかりの島。

住吉大神の化身である龍神から授かった潮干珠と潮満珠から生まれた島という伝説があります。

②彦火火出見尊(山幸彦)伝説が残る島。

海神より授かった潮満瓊と潮涸瓊を両島に納めたという伝説があります。

③清少納言の枕草子に、島は 浮島。八十島。たはれ島。みづ島。松が浦島。まがきの島。豊浦の島。なと島と記されている島。

④源平合戦・壇之浦の戦いの前、源氏軍がこの島の周辺に本陣を構えたといわれています。

⑤忌宮神社の飛び地境内。

⑥国指定天然記念物。

古くからほとんど人が踏み入れていないため、島全体が原生林で覆われています。

⑦日本一の初日の出スポット。

①日本書紀の仲哀紀に登場する神功皇后ゆかりの島。

住吉大神の化身である龍神から授かった潮干珠と潮満珠から生まれた島という伝説があります。

②彦火火出見尊(山幸彦)伝説が残る島。

海神より授かった潮満瓊と潮涸瓊を両島に納めたという伝説があります。

③清少納言の枕草子に、島は 浮島。八十島。たはれ島。みづ島。松が浦島。まがきの島。豊浦の島。なと島と記されている島。

④源平合戦・壇之浦の戦いの前、源氏軍がこの島の周辺に本陣を構えたといわれています。

⑤忌宮神社の飛び地境内。

⑥国指定天然記念物。

古くからほとんど人が踏み入れていないため、島全体が原生林で覆われています。

⑦日本一の初日の出スポット。

ちなみに、どっちが満珠島でどっちが干珠島なのかは定まってないそうです。

国指定天然記念物と土地台帳は

・手前の島 → 満珠島

・奥の島 → 干珠島

と呼んでいます。

しかし、国土地理院の地図や国立公園や忌宮神社や説明板などは

・手前の島 → 干珠島

・奥の島 → 満珠島

と呼んでいます。

●満珠・干珠島の神功皇后伝説

神功皇后が三韓征伐の戦勝祈願をした際、海中から住吉三神が現れ『龍神から干る珠・満ちる珠を借りるように』というお告げを受けたそうです。

なんと干る珠・満ちる珠は、潮の満ち引きを自由に操れる珠だという。

そんなある日、日本に新羅の大軍が攻めてきました。

そこで神功皇后は沖に向かって干る珠を投げました。

すると海が干上がったという!

そんなこんなで、新羅軍は船を捨てて歩いて攻めることにしました。

干上がった海を歩いて進軍する新羅軍・・・

そこで今度は満ちる珠を投げました。

するとどんどん潮が満ち、新羅軍は溺れ死んでいきました。

そんなこんなで、龍神から借りた干る珠・満ちる珠によって新羅軍を撃退することができました。

その後、神功皇后は朝鮮に渡り三韓征伐を成し遂げました。

日本に凱旋した神功皇后は龍神に感謝して戦勝祝いの儀式を執り行いました。

そして2つの珠を龍神に返すため、静かに海に沈めると、2つの島が浮かび上がってきたという!

それが満珠島・干珠島といわれています。

神功皇后が三韓征伐の戦勝祈願をした際、海中から住吉三神が現れ『龍神から干る珠・満ちる珠を借りるように』というお告げを受けたそうです。

なんと干る珠・満ちる珠は、潮の満ち引きを自由に操れる珠だという。

そんなある日、日本に新羅の大軍が攻めてきました。

そこで神功皇后は沖に向かって干る珠を投げました。

すると海が干上がったという!

そんなこんなで、新羅軍は船を捨てて歩いて攻めることにしました。

干上がった海を歩いて進軍する新羅軍・・・

そこで今度は満ちる珠を投げました。

するとどんどん潮が満ち、新羅軍は溺れ死んでいきました。

そんなこんなで、龍神から借りた干る珠・満ちる珠によって新羅軍を撃退することができました。

その後、神功皇后は朝鮮に渡り三韓征伐を成し遂げました。

日本に凱旋した神功皇后は龍神に感謝して戦勝祝いの儀式を執り行いました。

そして2つの珠を龍神に返すため、静かに海に沈めると、2つの島が浮かび上がってきたという!

それが満珠島・干珠島といわれています。

●祈願の鐘

ちなみに満珠・干珠島を望むかたちで祈願の鐘が設置されておりました。

神道では清らかな音には神さまの力が宿ると考えられ、清らかな音は邪気を払うと信じられているそうです。

そんなこんなで、この鐘を叩いて無病息災や家内安全などを祈願すると御利益があるそうですよ。

ということで、満珠・干珠島に向けて鐘をひと撞き。

龍神さまが出現したらどーしよー・・・とか思いつつ。

この神社は初日の出の名所としても知られているそうで、全国から多くの参拝者が訪れる人気スポットのようです。

初日の出のみならず、秋には観月祭が行われるそうで、瀬戸内海に浮かぶ名月を楽しむこともできるんだって。

説明板には明治天皇や北原白秋さんの詩が書かれていましたので、このお二方もここで日の出を拝んだと思われます。

ちなみに、境内の看板には日本一の初日の出と書かれておりました。

あと、境内では鶏が放し飼いにされていました。

人懐っこくて、全然逃げないの。

そんなこんなでしばらくの間、鶏とたわむれていたひと時。

ちなみに、豊功神社の元宮(?)であります忌宮神社にも放し飼いの鶏がいました。

そんなこんなで、参拝終了。

いやはや、素敵な神社でした。

御朱印情報

●社務所

●御朱印の種類

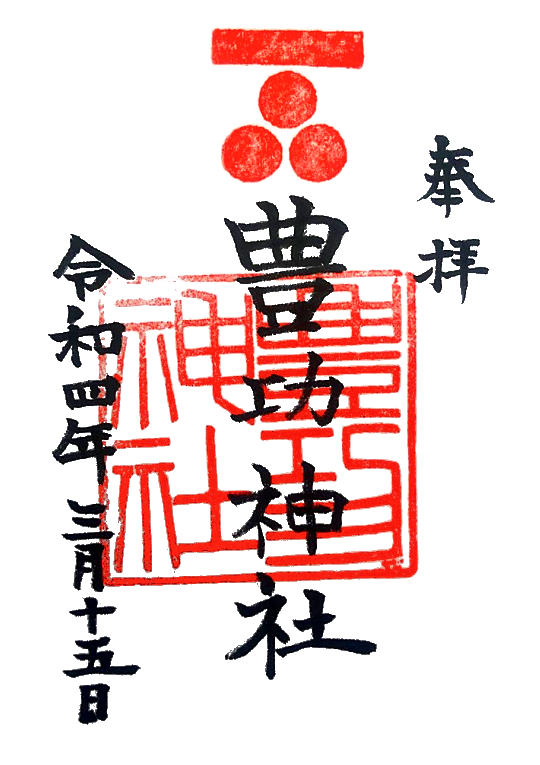

・豊功神社の御朱印

●御朱印の受付場所

・社務所(授与所)

●御朱印の受付時間

・不明

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2022年3月15日 参拝

・2022年5月 更新

●御朱印の種類

・豊功神社の御朱印

●御朱印の受付場所

・社務所(授与所)

●御朱印の受付時間

・不明

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2022年3月15日 参拝

・2022年5月 更新

参拝情報とアクセス

●開門時間

・境内自由

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR長府駅から徒歩50分

・JR長府駅から車で10分

●最寄りのバス停

・サンデン交通

松原 バス停から徒歩7分

・サンデン交通

城下町長府 バス停から徒歩10分

●最寄りのIC

・中国自動車道・関門自動車道

下関ICから車で15分

●駐車場

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(約20台)

境内入口に到着するまでに数台の駐車場がありますが、境内に広い駐車場がありますので、そちらの方が駐車しやすいと思われます・・・余計なお世話かもしれませんが・・・m(_ _)m

・境内自由

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR長府駅から徒歩50分

・JR長府駅から車で10分

●最寄りのバス停

・サンデン交通

松原 バス停から徒歩7分

・サンデン交通

城下町長府 バス停から徒歩10分

●最寄りのIC

・中国自動車道・関門自動車道

下関ICから車で15分

●駐車場

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(約20台)

境内入口に到着するまでに数台の駐車場がありますが、境内に広い駐車場がありますので、そちらの方が駐車しやすいと思われます・・・余計なお世話かもしれませんが・・・m(_ _)m