| 所在地 | 島根県松江市美保関町美保関530 |

|---|---|

| 宗 派 | 浄土宗 |

| 由 緒 | 奈良時代、海中に3つの怪しい火が現われ、海が荒れ狂ったそうです。人々はこれを三火(みほ)と呼んで恐れたといいます。その時、この地を巡錫していた行基が三火を封じるために仏像を彫りお堂を建立。それがこのお寺の始まりらしいです。平安時代初期、弘法大師が七堂伽藍を建立。室町時代、隠岐へ流罪となった後鳥羽上皇と後醍醐天皇が、風待ちの際の行在所にしたお寺として知られてます。戦国時代、兵火に遭いましたが、仏像は難を逃れたそうです。 |

青石畳通りと山門

●青石畳通り

大正ロマンというか、昭和レトロというか、ノスタルジーな空気が大充満したストリートの名は青石畳通り。

どうやらここは、江戸時代後期に美保神社の門前町として賑わった通りのようです。

かつて美保関は、北前船が立ち寄った港町。

そして、松江街道の宿場町として栄えた町です。

この石畳は、北前船の物資の積み降ろし作業の効率化を目的に敷かれたんだって。

通りには、緑色の凝灰岩が敷かれていて、雨に濡れると石が青く光ることから青石畳通りと名付けられたそうです。

本日は晴天のため、石畳はカラッカラに乾いてましたが、それでもほのかに青みがかってました。

雨の日は、さぞかし幻想的なんだろうなぁ。

今度は、雨の日に来なくちゃ!

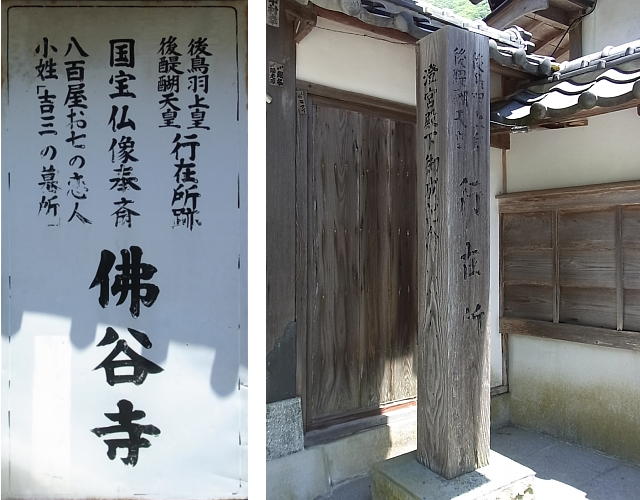

そんなこんなで、青石畳通りを歩いていると佛谷寺の看板を発見!

ということで、立ち寄る事に。

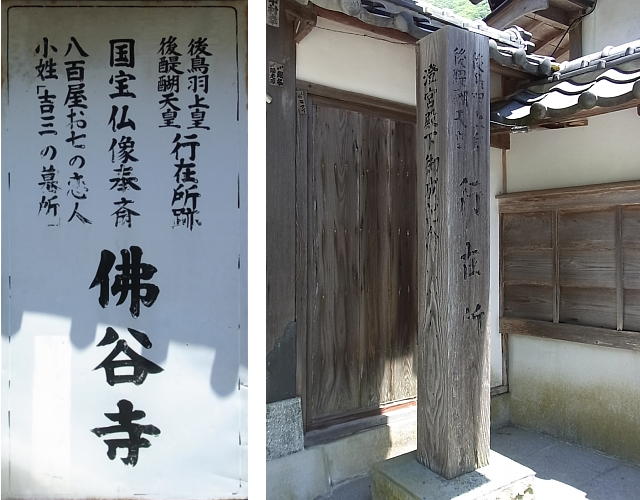

●山門

●山門

・建立年不明

・瓦葺 薬医門

暑さのせいか、山門の屋根が歪んでいるように見える。

それにしても、ハンドメイド感たっぷりの扁額だなぁ。

生まれたてのドラゴンみたいな謎の生物が可愛すぎます。

大正ロマンというか、昭和レトロというか、ノスタルジーな空気が大充満したストリートの名は青石畳通り。

どうやらここは、江戸時代後期に美保神社の門前町として賑わった通りのようです。

かつて美保関は、北前船が立ち寄った港町。

そして、松江街道の宿場町として栄えた町です。

この石畳は、北前船の物資の積み降ろし作業の効率化を目的に敷かれたんだって。

通りには、緑色の凝灰岩が敷かれていて、雨に濡れると石が青く光ることから青石畳通りと名付けられたそうです。

本日は晴天のため、石畳はカラッカラに乾いてましたが、それでもほのかに青みがかってました。

雨の日は、さぞかし幻想的なんだろうなぁ。

今度は、雨の日に来なくちゃ!

そんなこんなで、青石畳通りを歩いていると佛谷寺の看板を発見!

ということで、立ち寄る事に。

●山門

●山門

・建立年不明

・瓦葺 薬医門

暑さのせいか、山門の屋根が歪んでいるように見える。

それにしても、ハンドメイド感たっぷりの扁額だなぁ。

生まれたてのドラゴンみたいな謎の生物が可愛すぎます。

本堂

●本堂

●本堂

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

・宗派・・・浄土宗

・本尊・・・阿弥陀如来像

由緒によると、奈良時代、海中に3つの怪しい火が現われ、海が荒れ狂ったそうです。

人々はこれを三火(みほ)と呼んで恐れたといいます。

その時、この地を巡錫していた行基が三火を封じるために仏像を彫りお堂を建立。

それがこのお寺の始まりらしいです。

そんなこんなで、三火(みほ)を封じた行基さんはスーパーヒーローですな。

それにしても三火(みほ)の正体はなんだったのでしょ???

ここから車で約20分ほど離れたとこに、妖怪の聖地・水木しげるロードがあることだし・・・もしかして三火(みほ)は妖怪の1種だったのか?・・・んなわけないか。

●本堂

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

・宗派・・・浄土宗

・本尊・・・阿弥陀如来像

由緒によると、奈良時代、海中に3つの怪しい火が現われ、海が荒れ狂ったそうです。

人々はこれを三火(みほ)と呼んで恐れたといいます。

その時、この地を巡錫していた行基が三火を封じるために仏像を彫りお堂を建立。

それがこのお寺の始まりらしいです。

そんなこんなで、三火(みほ)を封じた行基さんはスーパーヒーローですな。

それにしても三火(みほ)の正体はなんだったのでしょ???

ここから車で約20分ほど離れたとこに、妖怪の聖地・水木しげるロードがあることだし・・・もしかして三火(みほ)は妖怪の1種だったのか?・・・んなわけないか。

大日堂(収蔵庫)

●大日堂(収蔵庫)

●大日堂

・建立年不明

・瓦葺 宝形造

・RⅭ構造

境内の説明板によると、この大日堂には多数の古仏が安置されてるとのこと!

説明板には国重文の仏像さんの名がズラリ!

高まる鼓動、心はブギウギ。

一体どのような仏様にお会いできるのでしょ!

そんなこんなで、拝観受付へ。

しかし、無人だったので呼鈴を鳴らす・・・すると本堂内から笑顔の住職さんが駆けつけてくれました。

そして、拝観受付を済まし、住職さんと一緒に大日堂へ。

●大日堂 仏像拝観

・拝観料・・・300円

●大日堂

・建立年不明

・瓦葺 宝形造

・RⅭ構造

境内の説明板によると、この大日堂には多数の古仏が安置されてるとのこと!

説明板には国重文の仏像さんの名がズラリ!

高まる鼓動、心はブギウギ。

一体どのような仏様にお会いできるのでしょ!

そんなこんなで、拝観受付へ。

しかし、無人だったので呼鈴を鳴らす・・・すると本堂内から笑顔の住職さんが駆けつけてくれました。

そして、拝観受付を済まし、住職さんと一緒に大日堂へ。

●大日堂 仏像拝観

・拝観料・・・300円

仏像拝観

●大日堂で仏像観賞

そんなこんなで、はいドン!

予想をはるかに上回る仏像群!

堂内には、国重文の仏像をはじめ、計7体の仏像さんが安置されてました。

そんなこんなで、独占した堂内のど真ん中に座り、ギラついた視線で仏さん達を拝みたおす。

※ちなみに住職さんの許可を得て撮影

●薬師如来坐像

●薬師如来坐像

・平安時代中期作

・像高 107.5cm

・一木造

・出雲様式

・国指定重要文化財

堂内中央には若々しい表情の薬師如来さん。

これは出雲様式と呼ばれる仏像さんなんだそうな。

出雲様式・・・!?

初めて耳にする様式だなぁ。

どうやら平安時代前期から中期にかけて、出雲の仏師たちが出雲地方独自の様式、すなわち出雲様式の仏像を制作していたんだって。

●出雲様式の特徴

・ニット帽のような大粒の螺髪

・お腹に2本線

・左胸の襟に渦文

・目は細い三日月形

●日光・月光菩薩立像

●日光菩薩立像(左)

・平安時代中期作

・像高 168cm

・一木造

・出雲様式

・国指定重要文化財

●月光菩薩立像(右)

・平安時代中期作

・像高 157.6cm

・一木造

・出雲様式

・国指定重要文化財

どうやら出雲様式には、坐像バージョンの他に、立像バージョンというのも存在するらしい。

立像バージョンは、腰から下が異常に長いというのが特徴なんだって。

そんなこんなで、堂内に安置されている4体すべての菩薩立像が出雲様式でした。

御存知、日光・月光さんは薬師さんの脇侍。

いわゆる薬師三尊像。

願わくば、薬師さんの両サイドに立たせて、三尊像を完成させてほしかったなぁ。

●聖観音・虚空蔵 with 毘沙門天

●伝・聖観音菩薩立像(左)

・平安時代中期作

・像高 170cm

・一木造

・出雲様式

・国指定重要文化財

●伝・虚空蔵菩薩立像(右)

・平安時代中期作

・像高 170cm

・一木造

・出雲様式

・国指定重要文化財

ちなみに、手前におられるのは毘沙門天立像。

こちらは、虚空蔵さんの衣です。

素敵過ぎて、少々見入ってしまいました。

そんなこんなで、大満足な見仏ができました。

いやはや、素敵な時間だったなぁ。

そんなこんなで、はいドン!

予想をはるかに上回る仏像群!

堂内には、国重文の仏像をはじめ、計7体の仏像さんが安置されてました。

そんなこんなで、独占した堂内のど真ん中に座り、ギラついた視線で仏さん達を拝みたおす。

※ちなみに住職さんの許可を得て撮影

●薬師如来坐像

●薬師如来坐像

・平安時代中期作

・像高 107.5cm

・一木造

・出雲様式

・国指定重要文化財

堂内中央には若々しい表情の薬師如来さん。

これは出雲様式と呼ばれる仏像さんなんだそうな。

出雲様式・・・!?

初めて耳にする様式だなぁ。

どうやら平安時代前期から中期にかけて、出雲の仏師たちが出雲地方独自の様式、すなわち出雲様式の仏像を制作していたんだって。

●出雲様式の特徴

・ニット帽のような大粒の螺髪

・お腹に2本線

・左胸の襟に渦文

・目は細い三日月形

●日光・月光菩薩立像

●日光菩薩立像(左)

・平安時代中期作

・像高 168cm

・一木造

・出雲様式

・国指定重要文化財

●月光菩薩立像(右)

・平安時代中期作

・像高 157.6cm

・一木造

・出雲様式

・国指定重要文化財

どうやら出雲様式には、坐像バージョンの他に、立像バージョンというのも存在するらしい。

立像バージョンは、腰から下が異常に長いというのが特徴なんだって。

そんなこんなで、堂内に安置されている4体すべての菩薩立像が出雲様式でした。

御存知、日光・月光さんは薬師さんの脇侍。

いわゆる薬師三尊像。

願わくば、薬師さんの両サイドに立たせて、三尊像を完成させてほしかったなぁ。

●聖観音・虚空蔵 with 毘沙門天

●伝・聖観音菩薩立像(左)

・平安時代中期作

・像高 170cm

・一木造

・出雲様式

・国指定重要文化財

●伝・虚空蔵菩薩立像(右)

・平安時代中期作

・像高 170cm

・一木造

・出雲様式

・国指定重要文化財

ちなみに、手前におられるのは毘沙門天立像。

こちらは、虚空蔵さんの衣です。

素敵過ぎて、少々見入ってしまいました。

そんなこんなで、大満足な見仏ができました。

いやはや、素敵な時間だったなぁ。

吉三地蔵

境内には、浄瑠璃などの芝居で知られる八百屋お七の恋人、小姓・吉三の墓がありました。

由緒によると、お七の処刑後、吉三は西運と称して各地にお七の地蔵をたてながら全国を巡礼したといいます。

そして1737年、この地で亡くなり、ここに葬られたそうです。

享年70歳。

後醍醐天皇・後鳥羽上皇の行在所

●後醍醐天皇・後鳥羽上皇の行在所

ちなみに佛谷寺は、後醍醐天皇・後鳥羽上皇が隠岐の島に島流しにあった際、風待ちのための行在所にしたお寺として知られてます。

ここで風待ちをした後、隠岐の島に旅立ったのかぁ・・・

風・・・止んでほしくなかっただろうなぁ。。

こちらに、後醍醐天皇の行在所となった隠岐国分寺の参拝記を書いてます。

もういっちょ、後醍醐天皇の行在所となった黒木神社の参拝記。

さらに、後鳥羽上皇の行在所となった隠岐神社の参拝記。

ちなみに佛谷寺は、後醍醐天皇・後鳥羽上皇が隠岐の島に島流しにあった際、風待ちのための行在所にしたお寺として知られてます。

ここで風待ちをした後、隠岐の島に旅立ったのかぁ・・・

風・・・止んでほしくなかっただろうなぁ。。

こちらに、後醍醐天皇の行在所となった隠岐国分寺の参拝記を書いてます。

隠岐国分寺の御朱印~後醍醐天皇ゆかりの地~(島根県隠岐郡隠岐の島町)

所在地島根県隠岐郡隠岐の島町池田風呂前5宗 派東寺真言宗由 緒741年、聖武天皇の発願のもと、全国に建立された国分寺の1つ。867年、隠岐国は出雲国・石見国・長門国・伯耆国とともに新羅に近いということで八...

もういっちょ、後醍醐天皇の行在所となった黒木神社の参拝記。

黒木神社の御朱印~後醍醐天皇の行在所・黒木御所址~(島根県隠岐郡西ノ島町)

所在地島根県隠岐郡西ノ島町大字別府276祭 神後醍醐天皇由 緒1331年、元弘の乱で鎌倉幕府の倒幕に失敗した後醍醐天皇が、1332年に隠岐に配流された際、この地を行在所にしたそうです。しかし1333年、後...

さらに、後鳥羽上皇の行在所となった隠岐神社の参拝記。

隠岐神社の御朱印~後鳥羽天皇の行在所跡~(島根県隠岐郡海士町)

所在地島根県隠岐郡海士町大字海士1784祭 神後鳥羽天皇由 緒1221年、承久の乱で鎌倉幕府から政権を取り戻すことに失敗した後鳥羽天皇が隠岐に配流された際、この地にあった源福寺を行在所としました。後鳥羽天...

境内の風景

その他、境内にはたくさんの石仏さんがおられました。

いやはや、素敵なお寺でした。

美保関港と男女岩

●美保関港

その後、佛谷寺から徒歩数分のところにある美保関港をブラブラ。

夏の香りと磯の香りとイカの香り~。

●男女岩

佛谷寺から車で約10分のところにあります。

卑猥なかたちの男岩(右)と、穴が開いた女岩(左)。

男岩と女岩の間には、糸を引くような注連縄・・・官能的だなぁ(笑)

その後、佛谷寺から徒歩数分のところにある美保関港をブラブラ。

夏の香りと磯の香りとイカの香り~。

●男女岩

佛谷寺から車で約10分のところにあります。

卑猥なかたちの男岩(右)と、穴が開いた女岩(左)。

男岩と女岩の間には、糸を引くような注連縄・・・官能的だなぁ(笑)

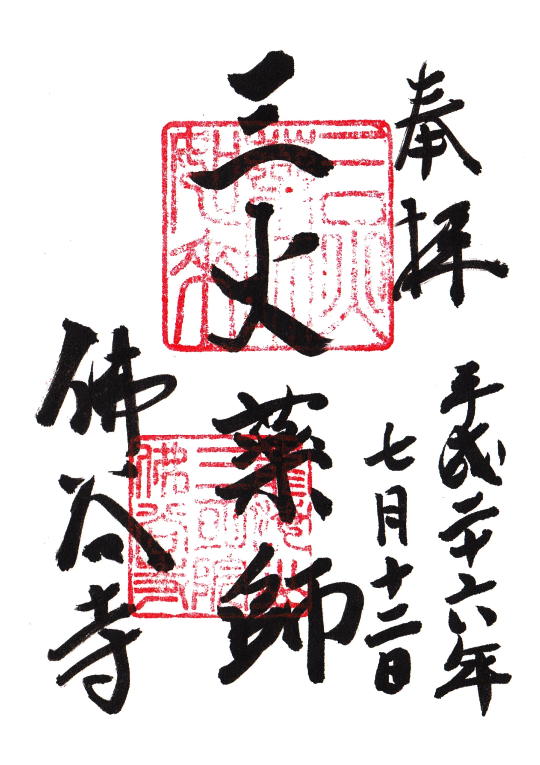

御朱印情報

●御朱印情報

御朱印は庫裏で頂きました。

ちなみに、三火薬師と書いてみほ薬師と読みます。

御朱印は庫裏で頂きました。

ちなみに、三火薬師と書いてみほ薬師と読みます。