| 所在地 | 高知県土佐清水市足摺岬214−1 |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗豊山派 |

| 札 所 | 四国八十八ヶ所 第38番 |

| 前後札所 | ・前 → 第37番札所・岩本寺 ・後 → 第39番札所・延光寺 |

| 本 尊 | 三面千手観世音菩薩 |

| 真 言 | おん ばざら たらま きりく そわか |

| 由 緒 | 822年、嵯峨天皇の勅願により、空海(弘法大師)が三面千手観世音菩薩を刻み、堂宇を建立したのが始まり。その後、歴代天皇の勅願所として繁栄したという。平安時代後期、観音霊場として信仰を集め、和泉式部も参詣したそうです。室町時代、京都・仁和寺から下国した尊海法親王が住職を務め、さらに一条家の庇護を受けて土佐国で最大級の寺院へと発展。しかし、戦国時代に荒廃してしまったという。その後、江戸時代に土佐藩主・山内氏が再興し、現在に至るそうです。 |

| HP | 蹉跎山 補陀洛院 金剛福寺 – 四国八十八ヶ所霊場会 |

Contents

金剛福寺とは?

四国八十八ヶ所の第38番札所であります金剛福寺に到着。

第37番札所・岩本寺から85km。

徒歩17時間30分

車で1時間45分のところに位置しています。

金剛福寺と書いてこんごうふくじと読みます。

●金剛福寺とは?

822年、弘法大師が足摺岬で補陀落の世界を感得したという。

そんなこんなで、嵯峨天皇から補陀洛東門の勅額を受け、三面千手観世音菩薩を刻んで堂宇を建立したのが始まりといいます。

その後、歴代天皇の勅願所となったそうです。

そして、平安時代後期に観音霊場として信仰されるようになり、後深草天皇の女御の使者や和泉式部などが参詣。

鎌倉時代には、源氏一門の尊崇を受け、多田満仲(源満仲)が多宝塔を建立するなど、諸堂の修築を行ったという。

鎌倉時代末期〜室町時代にかけて熊野信仰が盛んになると、このお寺は土佐周辺の修験者の拠点となったそうです。

室町時代には、京都・仁和寺から下国した尊海法親王が住職を務め、さらに一条家の庇護を受けて繁栄し、土佐国で最大級の寺院へと発展したそうです。

戦国時代、土佐の領主・長宗我部氏が篤く帰依しますが、次第に荒廃していくことに。。

その後、1661〜1673年に土佐藩2代藩主・山内忠義が再興し、現在に至るそうです。

822年、弘法大師が足摺岬で補陀落の世界を感得したという。

そんなこんなで、嵯峨天皇から補陀洛東門の勅額を受け、三面千手観世音菩薩を刻んで堂宇を建立したのが始まりといいます。

その後、歴代天皇の勅願所となったそうです。

そして、平安時代後期に観音霊場として信仰されるようになり、後深草天皇の女御の使者や和泉式部などが参詣。

鎌倉時代には、源氏一門の尊崇を受け、多田満仲(源満仲)が多宝塔を建立するなど、諸堂の修築を行ったという。

鎌倉時代末期〜室町時代にかけて熊野信仰が盛んになると、このお寺は土佐周辺の修験者の拠点となったそうです。

室町時代には、京都・仁和寺から下国した尊海法親王が住職を務め、さらに一条家の庇護を受けて繁栄し、土佐国で最大級の寺院へと発展したそうです。

戦国時代、土佐の領主・長宗我部氏が篤く帰依しますが、次第に荒廃していくことに。。

その後、1661〜1673年に土佐藩2代藩主・山内忠義が再興し、現在に至るそうです。

●寺号の由来

弘法大師は、唐の長安にある青龍寺で恵果和尚から真言密教の奥義を伝授されたという。

そして日本に帰国する際、唐から東の空に向けて五鈷杵を投げたそうです。

その五鈷杵が着地した場所がここ足摺岬といわれています!

って、あれ!?

この話し・・・第36番札所の青龍寺でも聞いたような!

青龍寺の由緒では、青龍寺の奥の院に着地したとされています・・・(-“-;) ??

と思ったら!

青龍寺の由緒では、唐から独鈷杵を投げた。

この金剛福寺の由緒では、唐から五鈷杵を投げた。

と書かれております!

ということは・・・弘法大師さんは、唐から2種類の金剛杵を投げたということかぃ?

独鈷杵と五鈷杵が別々の場所に着地した・・・とすれば由緒の矛盾が解消されます。

・・・

・・・・・

こういうのは深く考えない方がいい!

由緒の重複は寺社あるあるです(笑)

そんなことより、このお寺の正式名称は

蹉跎山 補陀洛院 金剛福寺。

(さだざん ふだらくいん こんごうふくじ)

●山号 蹉跎山の由来

住職の金峰上人が修行をしていたら、魔物が邪魔をしてきたという。

そこで、金峰上人が呪術で退治すると、魔物が蹉跎した(地団太を踏んだ)という!

そのことから、山号を月輪山から蹉跎山に改めたといわれています。

ちなみに足摺岬の足摺とは、地団太を踏むや倒れた状態で足をすり合わせて泣き嘆く的な意味があるそうですよ。

そんなこんなで、蹉跎山 = 足摺山。

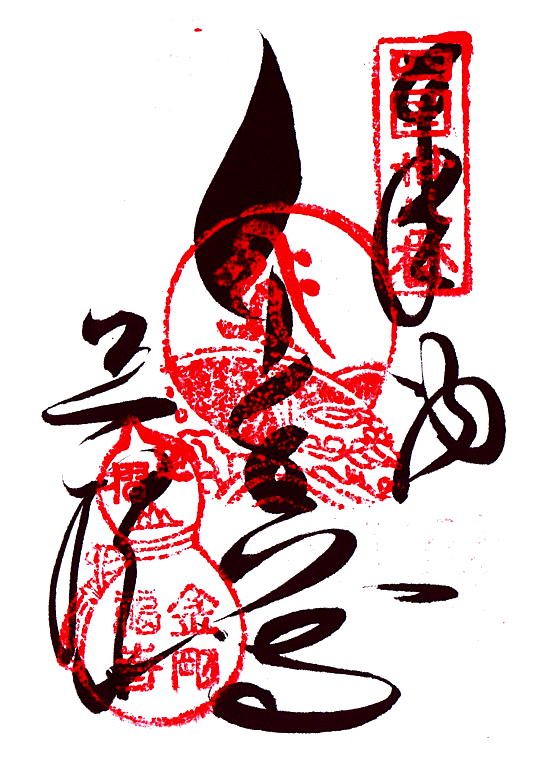

御朱印にも足摺山という印を確認することができました。

●院号 補陀洛院の由来

補陀洛院は補陀落渡海から命名されています。

足摺岬は、補陀落山を目指して出航する補陀落渡海の出発地として知られています。

補陀落渡海とは、観音様が住む補陀落山を目指して小舟で航海する捨て身の旅です。

釘で扉をふさいだ小舟に、30日分の食糧と油を積み、お経を唱えながら大海原へ・・・生きて帰ることのない旅なのです。

詳しくは後ほど書きます。

●寺号 金剛福寺の由来

金剛は、弘法大師が唐から投げた金剛杵(五鈷杵)が由来。

福は、観音経の福聚海無量が由来といわれています。

ということで

金剛杵 + 福聚海無量 = 金剛福寺

と命名されたみたいです。

住職の金峰上人が修行をしていたら、魔物が邪魔をしてきたという。

そこで、金峰上人が呪術で退治すると、魔物が蹉跎した(地団太を踏んだ)という!

そのことから、山号を月輪山から蹉跎山に改めたといわれています。

ちなみに足摺岬の足摺とは、地団太を踏むや倒れた状態で足をすり合わせて泣き嘆く的な意味があるそうですよ。

そんなこんなで、蹉跎山 = 足摺山。

御朱印にも足摺山という印を確認することができました。

●院号 補陀洛院の由来

補陀洛院は補陀落渡海から命名されています。

足摺岬は、補陀落山を目指して出航する補陀落渡海の出発地として知られています。

補陀落渡海とは、観音様が住む補陀落山を目指して小舟で航海する捨て身の旅です。

釘で扉をふさいだ小舟に、30日分の食糧と油を積み、お経を唱えながら大海原へ・・・生きて帰ることのない旅なのです。

詳しくは後ほど書きます。

●寺号 金剛福寺の由来

金剛は、弘法大師が唐から投げた金剛杵(五鈷杵)が由来。

福は、観音経の福聚海無量が由来といわれています。

ということで

金剛杵 + 福聚海無量 = 金剛福寺

と命名されたみたいです。

そんなこんなで、参拝開始。

仁王門と補陀落渡海

金剛福寺は四国最南端の足摺岬にあります。

お寺の近くに、足摺岬灯台を見渡せる展望台があるということもあり、お遍路さんのみならず観光客も多く訪れていました。

四国霊場・高知編は修行の道場と呼ばれています。

この金剛福寺は、修行の道場のクライマックスといっていいでしょう!

なんと!

第37番の岩本寺から金剛福寺までの距離は85km!

これは、四国八十八ヶ所の中で最長の札所間距離となっております。

車では2時間弱で到着できますが、歩き遍路さんは3泊4日の旅になるという!

きっとここは、3泊4日を歩き抜いたお遍路さんにとって格別な思いに浸れるお寺さんになるでしょう(想像)

ちなみに、お寺で出会ったお遍路さんは3泊4日オール野宿でたどり着いたみたいです。

そんな強者遍路さんの壮絶なお話しを聞くのも四国巡礼の楽しみでもあります。

聞くたびに自分のちっぽけさに気づきます(笑)

●仁王門

●仁王門

・1664年建立

・銅板葺 切妻造

・三間一戸 八脚門

まず最初に登場するのは仁王門。

この仁王門は、土佐藩2代藩主・山内忠義さんが寄進したものなんだって。

このお寺は寛文年間に再興されていますので、おそらくその時に再建されたものと思われます。

なぜか柱と柵だけが朱色に塗られていましたよ。

そんなこんなで、仁王さんにご挨拶。

スゴいインパクトだ〜!

テッカテカの汗ばんだボディー。

デッカデカのお顔。

岩座のモコモコ感もなかなかです。

良い意味でのヘタウマ感が魅力的です。

仁王というより赤鬼と呼びたくなる作品でした。

ちなみに、この仁王さんは安芸宮島の仏師・空源さんの作品なんだって。

扁額には補陀洛東門と書かれていました。

なんと、これは嵯峨天皇直筆の勅額だという!

このお寺は、822年に弘法大師が嵯峨天皇から補陀洛東門の勅額を受けて創建したお寺といわれています。

ということで、この扁額はその時のもの?

ちなみに、嵯峨天皇は空海と橘逸勢と並び三筆の1人です。

金剛福寺がある足摺岬は、観音様が住む補陀落山との境といわれています。

そんなこんなで、この寺は補陀落山入口の東門にあたる場所とされていたんだって。

そういったことから、嵯峨天皇は補陀落東門の勅額を下賜したそうです。

●補陀落渡海とは?

古くから金剛福寺は、補陀洛山寺(和歌山県)と並んで補陀落渡海信仰の中心地だったといわれています。

当時の人は足摺岬を補陀落への入口と考えてたんだって。

そんなこんなで、足摺岬は観音様が住む補陀落山を目指して船出する補陀落渡海の出発地だったそうですよ。

平安時代から江戸時代にかけて、多くの渡海僧が補陀落山を目指して旅立ったといわれています。

現存する記録によると、補陀落渡海は全国で56例行われたんだって。

以前、和歌山の補陀洛山寺を参拝した際、補陀落渡海で使用された船の模型を見学することができました。

釘で扉をふさいだ小舟に30日分の食糧と油を積み、お経を唱えながら大海原へ・・・

操縦機能が一切ない船で沈むまで漂流し続けるという!

時には108個の石を身体に巻き付けて生還を防止する者もいたんだとか!

船上の四方には発心門・修行門・菩薩門・涅槃門という4つの鳥居。

修験道の葬送作法によると、死者はこの4つの門をくぐって浄土往生すると考えられています。

ということで、この4つの鳥居は船が葬送の場であるということを表わしてるんだそうな。。

まさに捨て身・葬送の航海・・・生きて帰ることのない旅です。

太平洋の彼方に希望の光を求め、死後、観音浄土に生まれ変わることを願い、そして海の藻屑となる・・・

もし、私だったら航海していることを後悔するだろうなぁ(聞き流してください)

古くから金剛福寺は、補陀洛山寺(和歌山県)と並んで補陀落渡海信仰の中心地だったといわれています。

当時の人は足摺岬を補陀落への入口と考えてたんだって。

そんなこんなで、足摺岬は観音様が住む補陀落山を目指して船出する補陀落渡海の出発地だったそうですよ。

平安時代から江戸時代にかけて、多くの渡海僧が補陀落山を目指して旅立ったといわれています。

現存する記録によると、補陀落渡海は全国で56例行われたんだって。

以前、和歌山の補陀洛山寺を参拝した際、補陀落渡海で使用された船の模型を見学することができました。

釘で扉をふさいだ小舟に30日分の食糧と油を積み、お経を唱えながら大海原へ・・・

操縦機能が一切ない船で沈むまで漂流し続けるという!

時には108個の石を身体に巻き付けて生還を防止する者もいたんだとか!

船上の四方には発心門・修行門・菩薩門・涅槃門という4つの鳥居。

修験道の葬送作法によると、死者はこの4つの門をくぐって浄土往生すると考えられています。

ということで、この4つの鳥居は船が葬送の場であるということを表わしてるんだそうな。。

まさに捨て身・葬送の航海・・・生きて帰ることのない旅です。

太平洋の彼方に希望の光を求め、死後、観音浄土に生まれ変わることを願い、そして海の藻屑となる・・・

もし、私だったら航海していることを後悔するだろうなぁ(聞き流してください)

手水舎と鐘楼

●手水舎

●手水舎

・建立年不明

・銅板葺 切妻造

そんなこんなで、仁王門をくぐって手水舎でお清め。

●手水鉢

・1664年奉納

・高さ 75cm

・横幅 153cm

・奥行 78cm

・花崗岩製

・山内忠義が寄進

・土佐清水市有形文化財

ちなみに、手水鉢は土佐藩2代藩主・山内忠義さんが寄進したものらしいです。

仁王門同様、寛文年間の再興時に寄進されたものと思われます。

●鐘楼

●鐘楼

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

一見、楼門???

と思ってしまいましたが、なんとこちらは鐘楼堂だという!

楼門風の鐘楼・・・これはなかなかの珍品です。

そんなこんなで、鐘をひと撞き。

御本尊さまとお大師さまにご挨拶。

ちなみに、このお寺には寺宝として土佐清水市の文化財に指定されている梵鐘があるそうです。

なお、この鐘楼に吊るされているのがその梵鐘かどうかは不明です。

●梵鐘

・江戸時代前期鋳造

・高さ 132cm

・口径 95cm

・土佐藩2代藩主・山内忠義が寄進

・土佐清水市指定文化財

・江戸時代前期鋳造

・高さ 132cm

・口径 95cm

・土佐藩2代藩主・山内忠義が寄進

・土佐清水市指定文化財

本堂と大師堂

●本堂

そんなこんなで

はいドン。

境内は、まるで極楽浄土のような世界が広がっていました!(行ったことないけど!)

本堂前には大きな池。

池の周りには無骨な岩が点在。

優しさと荒々しさが見事に調和された空間になっていました!

どうやら、このカラフルかつ荒々しい岩は土佐五色石という高知特有の鉱物のようです。

境内にはこのような奇妙な岩が至るところに置かれているので、他のお寺にはない独特な雰囲気を味わえるお寺さんでしたよ。

境内には土佐五色石の他に、たくさんの仏さんも点在していました。

行ったことないけど極楽浄土そのものでしたよ!(行ったことないのに言い切る)

●本堂

・建立年不明

・銅板葺 寄棟造

●本尊

・三面千手観音菩薩

●真言

・おん ばざら たらま きりく そわか

そんなこんなで、本堂で参拝。

本尊は三面千手観音さん。

脇仏として不動明王さんと毘沙門天さんを安置。

この3体は高知県の保護有形文化財に指定されていて秘仏となっております。

それにしても、十一面ではなく三面というところが珍しいですね!

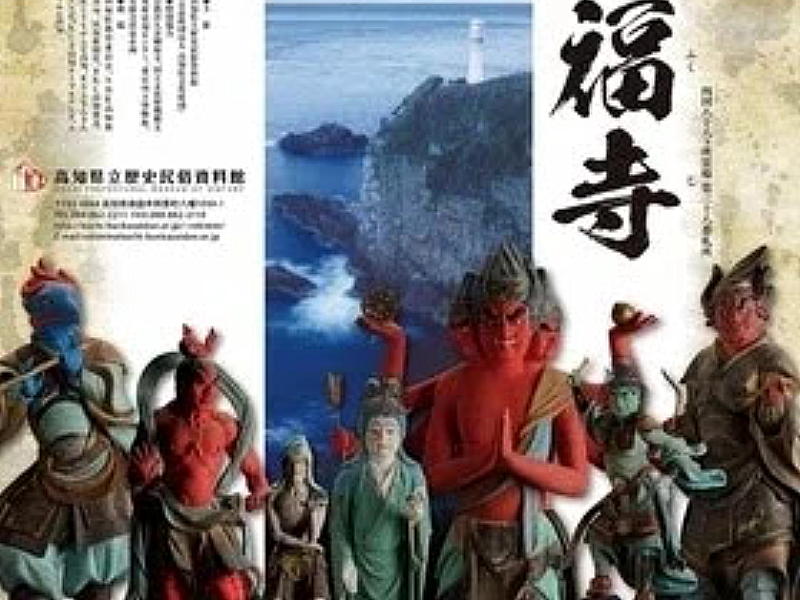

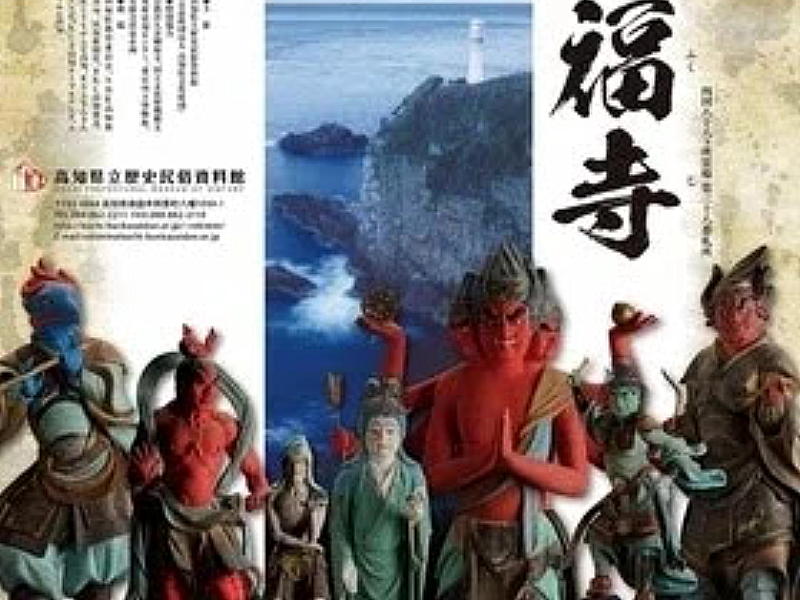

その他、本堂では高知県の保護有形文化財に指定されている二十八部衆立像を拝顔することができました。

●大師堂

●大師堂

・建立年不明

・瓦葺 宝形造

・本尊 弘法大師

続いて、大師堂で参拝。

堂内ではお大師さまを拝顔することができました。

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

そんなこんなで

はいドン。

境内は、まるで極楽浄土のような世界が広がっていました!(行ったことないけど!)

本堂前には大きな池。

池の周りには無骨な岩が点在。

優しさと荒々しさが見事に調和された空間になっていました!

どうやら、このカラフルかつ荒々しい岩は土佐五色石という高知特有の鉱物のようです。

境内にはこのような奇妙な岩が至るところに置かれているので、他のお寺にはない独特な雰囲気を味わえるお寺さんでしたよ。

境内には土佐五色石の他に、たくさんの仏さんも点在していました。

行ったことないけど極楽浄土そのものでしたよ!(行ったことないのに言い切る)

●本堂

・建立年不明

・銅板葺 寄棟造

●本尊

・三面千手観音菩薩

●真言

・おん ばざら たらま きりく そわか

そんなこんなで、本堂で参拝。

本尊は三面千手観音さん。

脇仏として不動明王さんと毘沙門天さんを安置。

この3体は高知県の保護有形文化財に指定されていて秘仏となっております。

それにしても、十一面ではなく三面というところが珍しいですね!

●三面千手観音菩薩

・1342年作

・檜材 寄木造

・高知県指定保護有形文化財

●不動明王立像

・室町時代の作

・高知県指定保護有形文化財

●毘沙門天立像

・室町時代の作

・高知県指定保護有形文化財

・1342年作

・檜材 寄木造

・高知県指定保護有形文化財

●不動明王立像

・室町時代の作

・高知県指定保護有形文化財

●毘沙門天立像

・室町時代の作

・高知県指定保護有形文化財

その他、本堂では高知県の保護有形文化財に指定されている二十八部衆立像を拝顔することができました。

●大師堂

●大師堂

・建立年不明

・瓦葺 宝形造

・本尊 弘法大師

続いて、大師堂で参拝。

堂内ではお大師さまを拝顔することができました。

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

南無大師遍照金剛・・・

愛染堂と権現堂と行者堂

●愛染堂

●愛染堂

・建立年不明

・瓦葺 宝形造

・本尊 愛染明王坐像

続いて、愛染堂を参拝。

なんと、堂内には高知県の保護有形文化財に指定されている愛染明王さんが安置されているという!

この愛染さんは、もともと奈良・興福寺に安置されていたんだって。

それを鎌倉時代に一条家がこのお寺に奉納したそうですよ。

ちなみに、愛染さんの脇には歓喜天像も安置されているそうです。

愛染さんは、愛欲や煩悩を悟りに変えてくださる密教の神様。

歓喜天さんも愛欲の神様。

この最強ツートップが一緒に祀られているのはなかなか面白いですね〜。

ここはオトナのお堂だぁ。

●権現堂

●権現堂

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

・本尊 熊野権現(多分)

境内には権現堂がありました。

本尊はどなたでしょ?

説明板がなかったのでわかりませんでした。

鎌倉時代に熊野信仰が流行した際、このお寺は土佐周辺の修験者たちの拠点になったといいますから、熊野権現さんが祀られているのでしょうか?

●行者堂

●行者堂

・建立年不明

・瓦葺 宝形造

・本尊 役行者(役小角)

あと、境内には行者堂がありました。

御本尊は修験道の開祖・役小角さん。

このお寺さんは、密教・補陀落渡海信仰・熊野信仰・修験道という、様々な信仰がミックスされているので面白いです。

●愛染堂

・建立年不明

・瓦葺 宝形造

・本尊 愛染明王坐像

続いて、愛染堂を参拝。

なんと、堂内には高知県の保護有形文化財に指定されている愛染明王さんが安置されているという!

この愛染さんは、もともと奈良・興福寺に安置されていたんだって。

それを鎌倉時代に一条家がこのお寺に奉納したそうですよ。

ちなみに、愛染さんの脇には歓喜天像も安置されているそうです。

愛染さんは、愛欲や煩悩を悟りに変えてくださる密教の神様。

歓喜天さんも愛欲の神様。

この最強ツートップが一緒に祀られているのはなかなか面白いですね〜。

ここはオトナのお堂だぁ。

●愛染明王坐像

・平安時代後期作

・像高 84.0cm

・檜材 寄木造

・高知県指定保護有形文化財

●一般公開日

・お正月 1月1~3日

・初観音 旧暦1月18日

・涅槃会 旧暦2月15日

・祇園会 旧暦6月15日

・平安時代後期作

・像高 84.0cm

・檜材 寄木造

・高知県指定保護有形文化財

●一般公開日

・お正月 1月1~3日

・初観音 旧暦1月18日

・涅槃会 旧暦2月15日

・祇園会 旧暦6月15日

●権現堂

●権現堂

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

・本尊 熊野権現(多分)

境内には権現堂がありました。

本尊はどなたでしょ?

説明板がなかったのでわかりませんでした。

鎌倉時代に熊野信仰が流行した際、このお寺は土佐周辺の修験者たちの拠点になったといいますから、熊野権現さんが祀られているのでしょうか?

●行者堂

●行者堂

・建立年不明

・瓦葺 宝形造

・本尊 役行者(役小角)

あと、境内には行者堂がありました。

御本尊は修験道の開祖・役小角さん。

このお寺さんは、密教・補陀落渡海信仰・熊野信仰・修験道という、様々な信仰がミックスされているので面白いです。

多宝塔と百八仏と大師亀と十三重塔

●多宝塔

●多宝塔

・1880年再建

・高さ 19.14m

・間口 5m

・土佐清水市有形文化財

続いて、多宝塔を参拝。

もともとここには源氏一門の多田満仲(源満仲)さんが清和天皇を供養するために建立した多宝塔が建っていたそうですよ。

●九輪宝塔

・南北朝時代作

多宝塔の前にはドーンと相輪が建っていました!

おそらくこの九輪宝塔は、もともとあった多宝塔の相輪だと思われます。

間近で道路標識を見たときにデカっ!と思うのと同じ感覚になりました。

デカっ!

●百八仏

そんなこんなで

本日2度目のはいドン。

本堂裏には恐ろしい数の仏さんがおられました!

その数、なんと108体!

煩悩と同じの数ですね。

●大師亀

さらに境内には大師亀というものもありました。

どうやら、足摺岬の灯台前に不動岩という岩があるそうです。

弘法大師がその岩で修行をする際、亀を呼び出して背中に乗って不動岩に渡っていたんだと!

そんなこんなで、この亀ちゃんはその伝説をもとに造られたものなんだって。

ちなみに、願いごとを念じながら亀の頭をなでると幸運がおとずれるそうですよ。

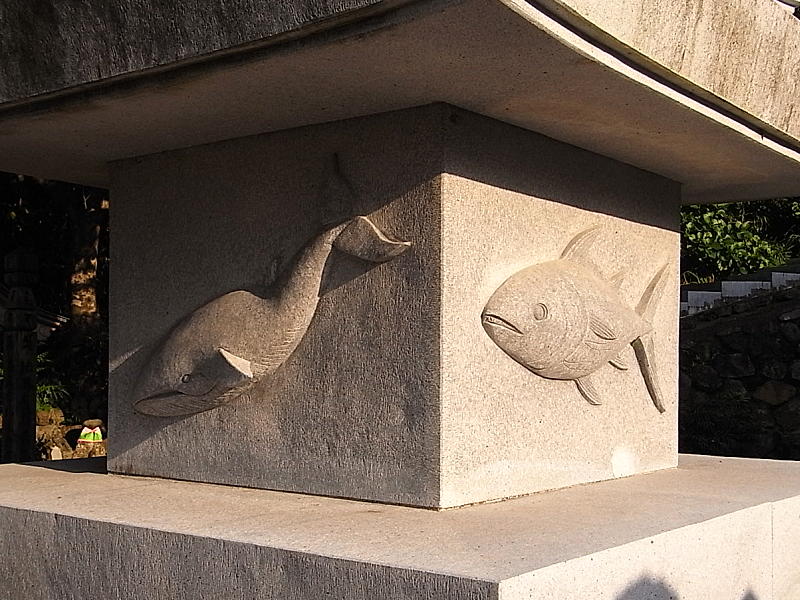

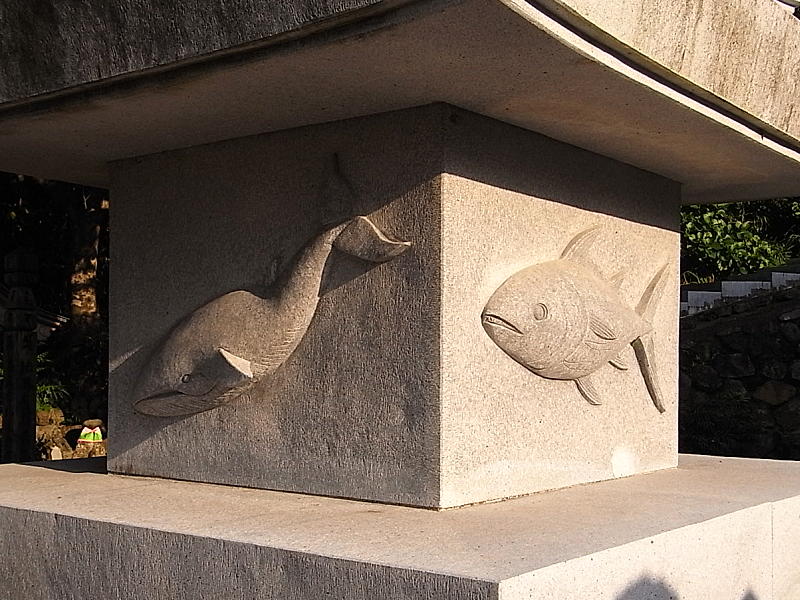

●十三重塔

境内には、新しめの十三重塔もありました。

なんと1重目の側面にはクジラとカツオがおられるという!

これは高知県ならではの塔ですね!

面白いなぁ~。

●多宝塔

・1880年再建

・高さ 19.14m

・間口 5m

・土佐清水市有形文化財

続いて、多宝塔を参拝。

もともとここには源氏一門の多田満仲(源満仲)さんが清和天皇を供養するために建立した多宝塔が建っていたそうですよ。

●九輪宝塔

・南北朝時代作

多宝塔の前にはドーンと相輪が建っていました!

おそらくこの九輪宝塔は、もともとあった多宝塔の相輪だと思われます。

間近で道路標識を見たときにデカっ!と思うのと同じ感覚になりました。

デカっ!

●百八仏

そんなこんなで

本日2度目のはいドン。

本堂裏には恐ろしい数の仏さんがおられました!

その数、なんと108体!

煩悩と同じの数ですね。

●大師亀

さらに境内には大師亀というものもありました。

どうやら、足摺岬の灯台前に不動岩という岩があるそうです。

弘法大師がその岩で修行をする際、亀を呼び出して背中に乗って不動岩に渡っていたんだと!

そんなこんなで、この亀ちゃんはその伝説をもとに造られたものなんだって。

ちなみに、願いごとを念じながら亀の頭をなでると幸運がおとずれるそうですよ。

●十三重塔

境内には、新しめの十三重塔もありました。

なんと1重目の側面にはクジラとカツオがおられるという!

これは高知県ならではの塔ですね!

面白いなぁ~。

足摺岬

●足摺岬

金剛福寺から徒歩すぐのところには足摺岬の展望台がありました。

足摺岬とは四国最南端の岬です。

と思ったら、厳密には足摺岬の西方約1kmのところにある長碆の南端部付近が最南端なんだって。

どこやねんって話しですけど(笑)

そんなことより、絶景!

大海原と荒波。

そして断崖絶壁。

なんだかサスペンス感がありますねぇ。

ちなみに、田宮虎彦さんの小説・足摺岬をきっかけに自殺者が急増した時期があったんだって。

補陀落渡海も自殺みたいなものだから、古くからこの地はお別れのスポットなのかもね!

●足摺岬灯台

・1914年建立

・高さ 約18m

・光達距離 38km

・日本の灯台50選の1つ

足摺岬にはジョン万次郎さんの銅像もありました。

ちなみに桂浜には坂本龍馬像。

室戸岬には中岡慎太郎像がおられます。

●足摺七不思議

あと、見事に見逃して帰りましたが、足摺岬には七不思議があるんだって!

四国霊場・高知編では、第24番・最御崎寺、第37番・岩本寺に続き3ヶ所目の七不思議です。

そんなこんなで、ネットの情報を頼りに七不思議をまとめてみました。

って、おーい。

七不思議とかいいながら、九不思議あるじゃん(笑)

調べてみると、七不思議とは7つの不思議という意味ではなく、多くの不思議という意味なんだって。

そんなこんなで、参拝終了。

第39番札所・延光寺へ続く。

金剛福寺から徒歩すぐのところには足摺岬の展望台がありました。

足摺岬とは四国最南端の岬です。

と思ったら、厳密には足摺岬の西方約1kmのところにある長碆の南端部付近が最南端なんだって。

どこやねんって話しですけど(笑)

そんなことより、絶景!

大海原と荒波。

そして断崖絶壁。

なんだかサスペンス感がありますねぇ。

ちなみに、田宮虎彦さんの小説・足摺岬をきっかけに自殺者が急増した時期があったんだって。

補陀落渡海も自殺みたいなものだから、古くからこの地はお別れのスポットなのかもね!

●足摺岬灯台

・1914年建立

・高さ 約18m

・光達距離 38km

・日本の灯台50選の1つ

足摺岬にはジョン万次郎さんの銅像もありました。

ちなみに桂浜には坂本龍馬像。

室戸岬には中岡慎太郎像がおられます。

●足摺七不思議

あと、見事に見逃して帰りましたが、足摺岬には七不思議があるんだって!

四国霊場・高知編では、第24番・最御崎寺、第37番・岩本寺に続き3ヶ所目の七不思議です。

そんなこんなで、ネットの情報を頼りに七不思議をまとめてみました。

●足摺七不思議

①ゆるぎ石

ゆるぎ石は弘法大師が金剛福寺を開いた際に見つかった石といわれています。

石の動揺の程度によって孝心を試すといわれ、徳のある方ほど石の震えを感じることができるんだそうな。

②不増不滅の手水鉢

平安時代中頃、賀登上人と弟子の日円上人が補陀落渡海をしようとしたときのこと。

先に弟子の日円上人が渡海してしまったことを悲しみ、涙が不増不滅の水になったという。

③亀石

弘法大師は修行をするため、亀呼び場から亀の背中に乗って足摺岬灯台前の不動岩に渡ったといわれています。

そんなこんなで、この亀石は亀呼び場の方向に向いているという。

④亀呼場

弘法大師が亀を呼んだ場所。

⑤汐の満干手水鉢

潮が満ちると岩上のくぼみに水が溜まり、潮が引くと水がなくなるという。

⑥根笹

この地に生えている笹はこれ以上大きくならないという。

⑦大師一夜建立ならずの華表

弘法大師が一夜で華表を建てようとしていたときのこと。

天邪鬼が鳥の鳴き真似をしたため、弘法大師は夜が明けたと勘違いして華表の建立を諦めたという。

⑧大師の爪書き石

石に彫られた南無阿弥陀仏の文字は弘法大師が爪で彫ったものだという。

⑨地獄の穴

地獄穴に銭を落とすと、チリンチリンという音がして落ちて行くという。

さらにその穴は金剛福寺付近まで通じているという。

①ゆるぎ石

ゆるぎ石は弘法大師が金剛福寺を開いた際に見つかった石といわれています。

石の動揺の程度によって孝心を試すといわれ、徳のある方ほど石の震えを感じることができるんだそうな。

②不増不滅の手水鉢

平安時代中頃、賀登上人と弟子の日円上人が補陀落渡海をしようとしたときのこと。

先に弟子の日円上人が渡海してしまったことを悲しみ、涙が不増不滅の水になったという。

③亀石

弘法大師は修行をするため、亀呼び場から亀の背中に乗って足摺岬灯台前の不動岩に渡ったといわれています。

そんなこんなで、この亀石は亀呼び場の方向に向いているという。

④亀呼場

弘法大師が亀を呼んだ場所。

⑤汐の満干手水鉢

潮が満ちると岩上のくぼみに水が溜まり、潮が引くと水がなくなるという。

⑥根笹

この地に生えている笹はこれ以上大きくならないという。

⑦大師一夜建立ならずの華表

弘法大師が一夜で華表を建てようとしていたときのこと。

天邪鬼が鳥の鳴き真似をしたため、弘法大師は夜が明けたと勘違いして華表の建立を諦めたという。

⑧大師の爪書き石

石に彫られた南無阿弥陀仏の文字は弘法大師が爪で彫ったものだという。

⑨地獄の穴

地獄穴に銭を落とすと、チリンチリンという音がして落ちて行くという。

さらにその穴は金剛福寺付近まで通じているという。

って、おーい。

七不思議とかいいながら、九不思議あるじゃん(笑)

調べてみると、七不思議とは7つの不思議という意味ではなく、多くの不思議という意味なんだって。

そんなこんなで、参拝終了。

第39番札所・延光寺へ続く。

御朱印情報

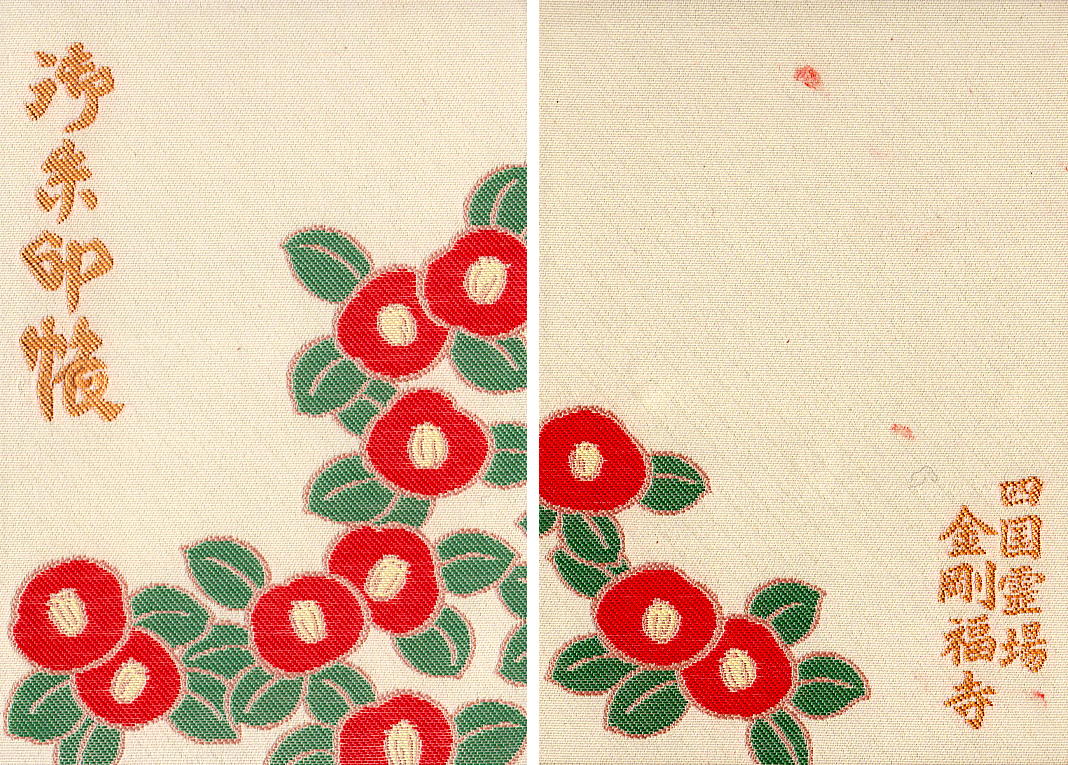

●御朱印の種類

・四国八十八ヶ所の御朱印

●御朱印の受付場所

・納経所

●御朱印の受付時間

・7:00~17:00

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

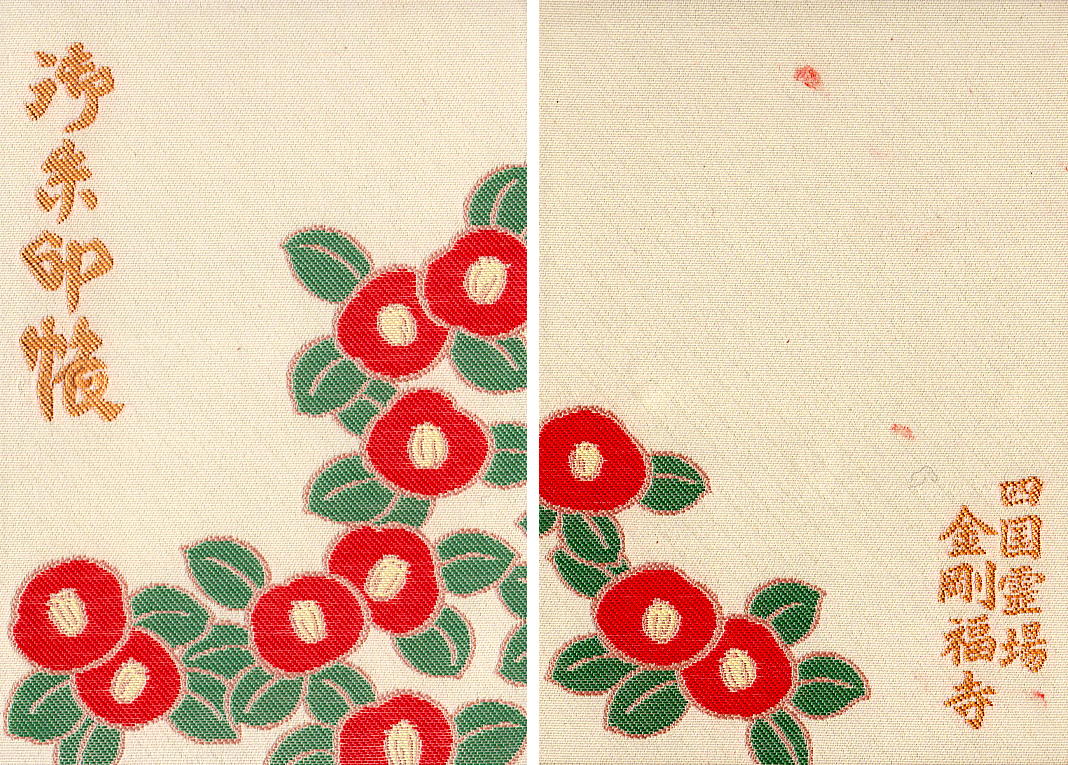

●オリジナル御朱印帳

●色

・ベージュと赤

●サイズ

・16cm × 11cm

●料金

・1000円

金剛福寺は別名・椿寺と呼ばれているそうです。

ということで、御朱印帳には椿がデザインされていました。

・2010年5月1日 参拝

・2024年3月 最終更新

・四国八十八ヶ所の御朱印

●御朱印の受付場所

・納経所

●御朱印の受付時間

・7:00~17:00

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

●色

・ベージュと赤

●サイズ

・16cm × 11cm

●料金

・1000円

金剛福寺は別名・椿寺と呼ばれているそうです。

ということで、御朱印帳には椿がデザインされていました。

・2010年5月1日 参拝

・2024年3月 最終更新

参拝情報とアクセス

●開門時間

・7:00~17:00

●拝観料

・無料

●宿坊

・あり(最大120名)

予約の受付は電話のみとのことです。

●前後札所

・第37番札所・岩本寺へ85km

徒歩17時間30分

車で1時間45分

・第39番札所・延光寺へ54km

徒歩10時間52分

車で1時間15分

●最寄りの駅

・土佐くろしお鉄道

中村駅から徒歩8時間50分

・土佐くろしお鉄道

中村駅から車で1時間

●最寄りのバス停

・土佐くろしお鉄道・中村駅から

高知西南交通・足摺岬行きに乗車

足摺岬 バス停で下車 徒歩1分

●最寄りのIC

・高知自動車道

四万十町中央ICから車で1時間45分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(40台)

月期間・GW・お盆(8月14日~16日)は、白山神社前からお寺への東方向へは車両通行止め。

バスセンター大駐車場から金剛福寺までシャトルバスでの移動になるそうです。

・7:00~17:00

●拝観料

・無料

●宿坊

・あり(最大120名)

予約の受付は電話のみとのことです。

●前後札所

・第37番札所・岩本寺へ85km

徒歩17時間30分

車で1時間45分

・第39番札所・延光寺へ54km

徒歩10時間52分

車で1時間15分

●最寄りの駅

・土佐くろしお鉄道

中村駅から徒歩8時間50分

・土佐くろしお鉄道

中村駅から車で1時間

●最寄りのバス停

・土佐くろしお鉄道・中村駅から

高知西南交通・足摺岬行きに乗車

足摺岬 バス停で下車 徒歩1分

●最寄りのIC

・高知自動車道

四万十町中央ICから車で1時間45分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(40台)

月期間・GW・お盆(8月14日~16日)は、白山神社前からお寺への東方向へは車両通行止め。

バスセンター大駐車場から金剛福寺までシャトルバスでの移動になるそうです。