| 所在地 | 愛媛県今治市別宮町3-1 |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗御室派 |

| 札 所 | 四国八十八ヶ所 第55番 |

| 前後札所 | ・前 → 第54番札所・延命寺 ・後 → 第56番札所・泰山寺 |

| 本 尊 | 大通智勝如来 |

| 真 言 | なむ だいつうちしょうぶつ |

| 由 緒 | 703年、伊予国主・越智玉澄が文武天皇の勅願を受けて大山積明神を大三島に勧請し、大山祇神社と24坊の別当寺を建立。しかし、海を渡らないと参拝に行けないため、712年に大山祇神社の別宮として伊予国・越智郡日吉村に移転。同時に別当寺院として8坊を移したといいます。この8坊はしばらく存続していましたが、1573~1592年に、 伊予国全土を襲った長宗我部氏の軍勢により焼き払われたという。しかしその後、南光坊だけは大山祇神社の別当寺として再建されたそうです。1600年、今治城の城下町を築いた藤堂高虎の祈祷所として薬師堂を再建。その後も、歴代今治藩主の篤い帰依を受け、明治時代初期まで別宮大山祇神社の別当寺として存続したそうです。その後、1868年に神仏分離令により、大通智勝如来を本尊とするお寺として独立し、現在に至るそうです。 |

| HP | 別宮山 金剛院 南光坊 – 四国八十八ヶ所霊場会 |

南光坊とは?

四国八十八ヶ所の第55番札所であります南光坊に到着。

第54番札所・延命寺から4km。

徒歩50分。

車で10分のところに位置しています。

南光坊と書いてなんこうぼうと読みます。

●南光坊とは?

703年、伊予国主・越智玉澄が文武天皇の勅願を受けて大三島の大山積明神を勧請し、社殿を造営。

同時に大三島に24坊の別当寺を建立。

その1つが南光坊といわれています。

しかし、大三島に行くには海を渡らないといけないため、風雨のときには祭祀が行われないことがあったそうです。

そのため、712年に大山祇神社の別宮を伊予国・越智郡日吉村(現・今治市)に創建。

それが別宮大山祇神社の始まりといいます。

同時に大三島から別当寺として南光坊を含む8坊を移したそうです。

その後、810〜824年に弘法大師が別宮大山祇神社を参拝した際、坊で御法楽をあげ、四国八十八ヶ所の第55番札所に定めたそうです。

その後、しばらく8坊は存続していましたが、1573〜1592年に四国平定を目指す長宗我部元親の兵火により8坊すべてを焼失。。

さらに、豊臣秀吉による四国征伐で河野一族は滅亡。。

それにより、河野氏の氏神を祀る別宮大山祇神社も荒廃。。

しかし、1600年に今治藩主・藤堂高虎が8坊のうち南光坊のみを再興。

そして、今治藩の祈祷所として薬師堂を再建したそうです。

その後に今治藩主となった久松家も篤く帰依し、明治時代初期まで別宮大山祇神社の別当寺として存続したそうです。

しかし、明治時代の神仏分離令により南光坊は別宮大山祇神社から独立。

大山積神の本地仏として別宮大山祇神社に祀られていた大通智勝如来などの仏像は南光坊の薬師堂に移されたそうです。

そして第55番札所は別宮大山祇神社から南光坊へ引き継がれることになったという。

これにより、四国八十八ヶ所の札所は全て寺院のみになりました。

しかし1945年の今治空襲で大師堂と金毘羅堂以外の堂宇を焼失。

その後、再建されたのが現在の南光坊といわれています。

703年、伊予国主・越智玉澄が文武天皇の勅願を受けて大三島の大山積明神を勧請し、社殿を造営。

同時に大三島に24坊の別当寺を建立。

その1つが南光坊といわれています。

しかし、大三島に行くには海を渡らないといけないため、風雨のときには祭祀が行われないことがあったそうです。

そのため、712年に大山祇神社の別宮を伊予国・越智郡日吉村(現・今治市)に創建。

それが別宮大山祇神社の始まりといいます。

同時に大三島から別当寺として南光坊を含む8坊を移したそうです。

その後、810〜824年に弘法大師が別宮大山祇神社を参拝した際、坊で御法楽をあげ、四国八十八ヶ所の第55番札所に定めたそうです。

その後、しばらく8坊は存続していましたが、1573〜1592年に四国平定を目指す長宗我部元親の兵火により8坊すべてを焼失。。

さらに、豊臣秀吉による四国征伐で河野一族は滅亡。。

それにより、河野氏の氏神を祀る別宮大山祇神社も荒廃。。

しかし、1600年に今治藩主・藤堂高虎が8坊のうち南光坊のみを再興。

そして、今治藩の祈祷所として薬師堂を再建したそうです。

その後に今治藩主となった久松家も篤く帰依し、明治時代初期まで別宮大山祇神社の別当寺として存続したそうです。

しかし、明治時代の神仏分離令により南光坊は別宮大山祇神社から独立。

大山積神の本地仏として別宮大山祇神社に祀られていた大通智勝如来などの仏像は南光坊の薬師堂に移されたそうです。

そして第55番札所は別宮大山祇神社から南光坊へ引き継がれることになったという。

これにより、四国八十八ヶ所の札所は全て寺院のみになりました。

しかし1945年の今治空襲で大師堂と金毘羅堂以外の堂宇を焼失。

その後、再建されたのが現在の南光坊といわれています。

そんなこんなで、参拝開始。

山門(四天門)

●山門(四天門)

●山門(四天門)

・1998年再建

・瓦葺 入母屋造

・三間一戸 楼門造

まず最初に登場するのは大きな山門。

こちらの門は、表裏の両サイドに四天王像が安置されているので四天門となります。

二天門はよく出会いますが、四天門とは珍しいですねぇ。

ちなみに、四国霊場では第52番・太山寺以来2度目の四天門となります。

このお寺さんは、1945年の太平洋戦争の際に今治空襲の被害に遭い、大師堂と金毘羅堂以外の堂宇をすべて焼失しています。

戦後、復興事業に取り掛かりますが、思うように工事が進まず・・・。

この山門が再建されたのは、終戦から53年後の1998年だという!

そのため見た目が若く、そして薄味な門になっておりました。

ですが、町中にドーンとたたずむ姿に圧倒されちゃいました。

そういう意味ではなかなか見応えのある門でしたよ。

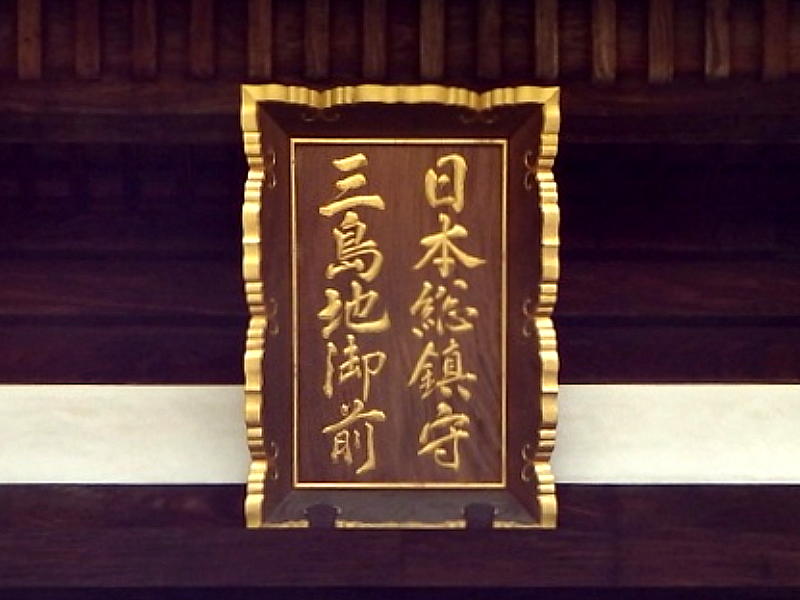

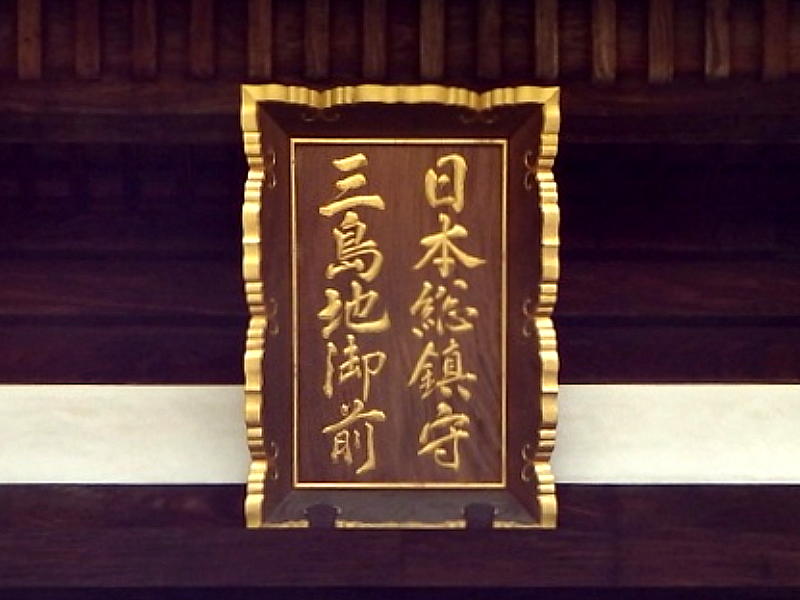

そんなことより、扁額には日本総鎮守三島地御前と書かれておりました。

●日本総鎮守三島地御前とは?

・日本総鎮守 → 大山祇神社

・三島 → 大三島

・地御前 → 大山祇神社の別宮

ということで、大三島に鎮座する大山祇神社の別宮ですよ〜という意味になります。

当時、大三島に鎮座する大山祇神社に参拝するには舟で海を渡るしかありませんでした。

ということで、参拝の不便を解消するために創建されたのが別宮大山祇神社。

その際に、大三島から8坊がこの地に移転してきました。

その8坊は兵火により焼失してしまいますが、後に南光坊だけが再建されました。

ちなみに、こちらは大三島に鎮座する大山祇神社の扁額です。

扁額には日本総鎮守 大山積大明神と書かれておりました。

日本総鎮守とは大きくでたなー!

と、お思いでしょうが、日本総鎮守という号は神社が勝手に決めたキャッチコピーではなく、朝廷から下賜された由緒正しき称号だという!

そんなこんなで、大山祇神社は日本で唯一日本総鎮守の称号を与えられたとんでもない神社なんです。

このお寺の正式名称は、別宮山 光明寺 金剛院 南光坊。

もともとの山号は大積山だったそうです。

それを1894年頃に別宮山に改称したんだって。

ちなみに四国霊場で坊がつく寺院はこの南光坊だけだという!

ということで、この南光坊は何気にレアなお寺さんだったりするんですねぇ。

●四天王像

・持国天像(写真左上)

・多聞天像(写真右上)

・広目天像(写真左下)

・増長天像(写真右下)

そんなこんなで、四天王さんにご挨拶。

この四天王さんは山門再建から4年後の2002年に造られたもののようです。

いつも四天王さんに出会うと名前の判別に苦戦してしまいますが、このお寺さんはデカデカと答えが書いてあるので非常にありがたいです!

それにしても宝珠を持つ持国天さんって珍しいですね!

多聞天さんとポーズが似ているので、持物がなかったら多聞天さんと見分けがつかないかもです!

※四天王の持物は特に決まりはありません。

ちなみに、山門は鐘楼門形式になっていました。

ということで、鐘をひと撞き。

御本尊さまとお大師さまにご挨拶。

●山門(四天門)

・1998年再建

・瓦葺 入母屋造

・三間一戸 楼門造

まず最初に登場するのは大きな山門。

こちらの門は、表裏の両サイドに四天王像が安置されているので四天門となります。

二天門はよく出会いますが、四天門とは珍しいですねぇ。

ちなみに、四国霊場では第52番・太山寺以来2度目の四天門となります。

このお寺さんは、1945年の太平洋戦争の際に今治空襲の被害に遭い、大師堂と金毘羅堂以外の堂宇をすべて焼失しています。

戦後、復興事業に取り掛かりますが、思うように工事が進まず・・・。

この山門が再建されたのは、終戦から53年後の1998年だという!

そのため見た目が若く、そして薄味な門になっておりました。

ですが、町中にドーンとたたずむ姿に圧倒されちゃいました。

そういう意味ではなかなか見応えのある門でしたよ。

そんなことより、扁額には日本総鎮守三島地御前と書かれておりました。

●日本総鎮守三島地御前とは?

・日本総鎮守 → 大山祇神社

・三島 → 大三島

・地御前 → 大山祇神社の別宮

ということで、大三島に鎮座する大山祇神社の別宮ですよ〜という意味になります。

当時、大三島に鎮座する大山祇神社に参拝するには舟で海を渡るしかありませんでした。

ということで、参拝の不便を解消するために創建されたのが別宮大山祇神社。

その際に、大三島から8坊がこの地に移転してきました。

その8坊は兵火により焼失してしまいますが、後に南光坊だけが再建されました。

ちなみに、こちらは大三島に鎮座する大山祇神社の扁額です。

扁額には日本総鎮守 大山積大明神と書かれておりました。

日本総鎮守とは大きくでたなー!

と、お思いでしょうが、日本総鎮守という号は神社が勝手に決めたキャッチコピーではなく、朝廷から下賜された由緒正しき称号だという!

そんなこんなで、大山祇神社は日本で唯一日本総鎮守の称号を与えられたとんでもない神社なんです。

このお寺の正式名称は、別宮山 光明寺 金剛院 南光坊。

もともとの山号は大積山だったそうです。

それを1894年頃に別宮山に改称したんだって。

ちなみに四国霊場で坊がつく寺院はこの南光坊だけだという!

ということで、この南光坊は何気にレアなお寺さんだったりするんですねぇ。

●四天王像

・持国天像(写真左上)

・多聞天像(写真右上)

・広目天像(写真左下)

・増長天像(写真右下)

そんなこんなで、四天王さんにご挨拶。

この四天王さんは山門再建から4年後の2002年に造られたもののようです。

いつも四天王さんに出会うと名前の判別に苦戦してしまいますが、このお寺さんはデカデカと答えが書いてあるので非常にありがたいです!

それにしても宝珠を持つ持国天さんって珍しいですね!

多聞天さんとポーズが似ているので、持物がなかったら多聞天さんと見分けがつかないかもです!

※四天王の持物は特に決まりはありません。

ちなみに、山門は鐘楼門形式になっていました。

ということで、鐘をひと撞き。

御本尊さまとお大師さまにご挨拶。

大山祇神社の御朱印~山祇神社・三島神社の総本社~(愛媛県今治市大三島町)

所在地愛媛県今治市大三島町宮浦3327祭 神大山積神(三島大明神)社 格・式内社(名神大)・伊予国一宮・旧国幣大社・別表神社由 緒伊予国風土記によると、仁徳天皇の時代、百済より摂津国に大山祇神を...

参道と手水舎

●参道

そんなこんなで、四天門をくぐると広々とした参道に突入。

地面はグランドのような土になっているので、パッと見の公園感は否めません。

●手水舎①

●手水舎①

・建立年不明

・瓦葺 切妻造

続いて、手水舎①でお清め。

石造の柱がモダンな手水舎でした。

●手水舎②

●手水舎②

・建立年不明

・瓦葺 切妻造

このお寺には2つの手水舎があるみたいです。

ということで、こちらの手水舎でもお清め。

それにしても、たくさんの柱が印象的な建物でした。

数えてみると12脚!

このような様式を12脚吹き放し型とでもいうのでしょうか?

ちなみに12脚の手水舎は四国霊場初登場となります。

そんなこんなで、四天門をくぐると広々とした参道に突入。

地面はグランドのような土になっているので、パッと見の公園感は否めません。

●手水舎①

●手水舎①

・建立年不明

・瓦葺 切妻造

続いて、手水舎①でお清め。

石造の柱がモダンな手水舎でした。

●手水舎②

●手水舎②

・建立年不明

・瓦葺 切妻造

このお寺には2つの手水舎があるみたいです。

ということで、こちらの手水舎でもお清め。

それにしても、たくさんの柱が印象的な建物でした。

数えてみると12脚!

このような様式を12脚吹き放し型とでもいうのでしょうか?

ちなみに12脚の手水舎は四国霊場初登場となります。

本堂と大通智勝如来

●本堂

●本堂

・1981年再建

・瓦葺 入母屋造

●本尊

・大通智勝如来

●真言

・なむ だいつうちしょうぶつ

続いて、本堂で参拝。

南光坊の宗派は真言宗御室派。

ですが

一時期、当時の住職・天野快道さんが京都・醍醐寺の座主に就いた縁で、御室派から醍醐派に転派したんだって。

そして、醍醐派の総本山・醍醐寺の末寺になったという。

しかし、2013年に醍醐派から離脱。

その年に、もとの御室派に再加入したんだって。

ということで、現在は御室派の総本山・仁和寺の末寺となっております。

なんだろう・・・こんな感じで出たり入ったりするバンドマンとかいるなぁ。

そんなことより、本尊は大通智勝如来さん!

と、さも知ってる風な書き方をしていますが初耳です!

大通智勝如来さん・・・

どんな如来さんなのかサッパリ想像できません!

ということで、宝冠を被ってない大日如来さんみたいな感じでしょうか???

秘仏のため拝顔することはできませんが、過去2014年に御開帳されたことがあるみたいですよ!

ちなみに、もともと安置されていた大通智勝如来さんは今治空襲で焼失してしまったみたいです。

そんなこんなで、現在安置されている大通智勝如来さんは本堂の再建時に造りなおされたものなんだって。

●本堂

・1981年再建

・瓦葺 入母屋造

●本尊

・大通智勝如来

●真言

・なむ だいつうちしょうぶつ

続いて、本堂で参拝。

南光坊の宗派は真言宗御室派。

ですが

一時期、当時の住職・天野快道さんが京都・醍醐寺の座主に就いた縁で、御室派から醍醐派に転派したんだって。

そして、醍醐派の総本山・醍醐寺の末寺になったという。

しかし、2013年に醍醐派から離脱。

その年に、もとの御室派に再加入したんだって。

ということで、現在は御室派の総本山・仁和寺の末寺となっております。

なんだろう・・・こんな感じで出たり入ったりするバンドマンとかいるなぁ。

そんなことより、本尊は大通智勝如来さん!

と、さも知ってる風な書き方をしていますが初耳です!

大通智勝如来さん・・・

どんな如来さんなのかサッパリ想像できません!

●大通智勝如来とは?

~画像はWikipedia 東円坊より~

大通智勝如来とは、法華経の化城喩品第七に説かれている仏様のようです。

なんと、過去世における釈迦如来の父であり、また師とされているお方なんだって!

ちなみに、大通智勝如来は大山祇大明神の本地仏で、大山祇大明神を氏神として崇める河野水軍に信仰されてきたんだって。

像容は蜾髪。

印相は智拳印。

座り方は結跏趺坐。

~画像はWikipedia 東円坊より~

大通智勝如来とは、法華経の化城喩品第七に説かれている仏様のようです。

なんと、過去世における釈迦如来の父であり、また師とされているお方なんだって!

ちなみに、大通智勝如来は大山祇大明神の本地仏で、大山祇大明神を氏神として崇める河野水軍に信仰されてきたんだって。

像容は蜾髪。

印相は智拳印。

座り方は結跏趺坐。

ということで、宝冠を被ってない大日如来さんみたいな感じでしょうか???

秘仏のため拝顔することはできませんが、過去2014年に御開帳されたことがあるみたいですよ!

ちなみに、もともと安置されていた大通智勝如来さんは今治空襲で焼失してしまったみたいです。

そんなこんなで、現在安置されている大通智勝如来さんは本堂の再建時に造りなおされたものなんだって。

大師堂

●大師堂

●大師堂

・1916年建立

・2010年改修

・瓦葺 宝形造

・本尊 弘法大師

続いて、大師堂を参拝。

なんとこちらは、今治空襲での焼失を免れた貴重なお堂だという!

空襲の際、境内にたくさんの焼夷弾が落とされたそうですが、この大師堂に落ちた焼夷弾は全て屋根を滑り落ちていったという!

そして堂内にいた避難者は全員無事だったんだって!

恐るべし、お大師さまのパワー!

やはりお大師さまは偉大なお方だ。

それにしても、圧巻の彫刻でした!

このお堂は当時の住職・天野快道さんが建立したものなんだって。

天野快道さんは、先ほどの転派のくだりで登場したお方です。

京都・醍醐寺の座主に就いたお方です。

龍の尾垂木。

隅木には波の飾りがついている!

木鼻は波の透し彫り!

波兎の彫刻も!

定番の龍の彫刻も!

屋根瓦にも波がある!

というか、あちこちに波がある!

波と龍・・・これは全て火災除けの定番アイテム。

もしかしたら、空襲から免れたのはこのアイテムの御利益!?

お大師さまとのダブルパワーで焼夷弾が滑り落ちたのかも!

ちなみに、この大師堂は長州大工の建築技術が結集した建物といわれ、文化的評価が高いお堂として知られてるんだって。

●大師堂

・1916年建立

・2010年改修

・瓦葺 宝形造

・本尊 弘法大師

続いて、大師堂を参拝。

なんとこちらは、今治空襲での焼失を免れた貴重なお堂だという!

空襲の際、境内にたくさんの焼夷弾が落とされたそうですが、この大師堂に落ちた焼夷弾は全て屋根を滑り落ちていったという!

そして堂内にいた避難者は全員無事だったんだって!

恐るべし、お大師さまのパワー!

やはりお大師さまは偉大なお方だ。

それにしても、圧巻の彫刻でした!

このお堂は当時の住職・天野快道さんが建立したものなんだって。

天野快道さんは、先ほどの転派のくだりで登場したお方です。

京都・醍醐寺の座主に就いたお方です。

龍の尾垂木。

隅木には波の飾りがついている!

木鼻は波の透し彫り!

波兎の彫刻も!

定番の龍の彫刻も!

屋根瓦にも波がある!

というか、あちこちに波がある!

波と龍・・・これは全て火災除けの定番アイテム。

もしかしたら、空襲から免れたのはこのアイテムの御利益!?

お大師さまとのダブルパワーで焼夷弾が滑り落ちたのかも!

ちなみに、この大師堂は長州大工の建築技術が結集した建物といわれ、文化的評価が高いお堂として知られてるんだって。

金毘羅堂と薬師堂と筆塚

●金毘羅堂

●金毘羅堂

・1861~1864年建立

・瓦葺 妻入り入母屋造

・本尊 金毘羅大権現

続いて、金毘羅堂を参拝。

大師堂同様、このお堂も今治空襲での焼失を免れた貴重なお堂だという!

江戸時代末期の建立とのことなので、南光坊で最古の建造物となります。

本尊の金毘羅大権現さんは、住職さんですら見たことのない絶対秘仏なんだって!

ネットの情報によると、堂内には脇仏として金剛薩埵さんと摩利支天さんが安置されているそうですよ。

●薬師堂

●薬師堂

・1991年再建

・瓦葺 妻入り入母屋造

・本尊 薬師如来

続いて、薬師堂を参拝。

薬師堂は1991年に再建された若いお堂でした。

由緒によると、1600年に今治藩主・藤堂高虎が薬師堂を再建したと書いてありましたが、もしかしたら空襲前まではそのお堂が建っていたのでしょうか?

さすがにそれはないか。

とか思いながら

オン コロコロ センダリマトウギソワカ

オン コロコロ センダリマトウギソワカ

オン コロコロ センダリマトウギソワカ

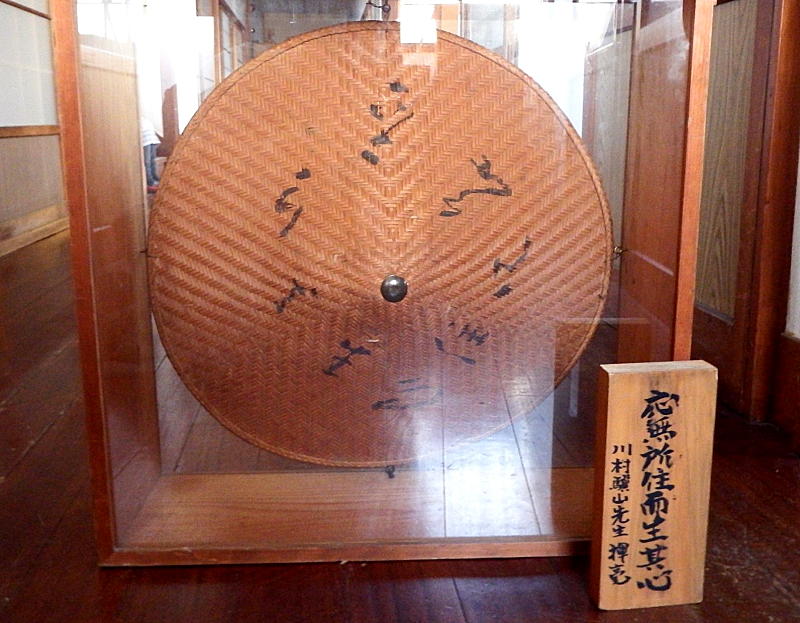

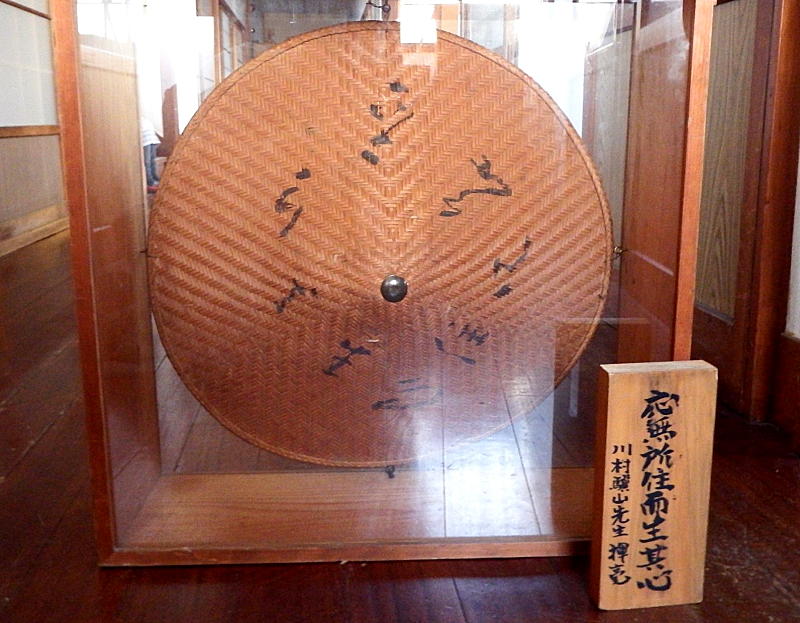

●川村驥山さんの菅笠

~画像はWikipedia 南光坊より~

このお寺には、書道家・川村驥山さんが奉納した菅笠があるそうです。

川村驥山さんは書道界で初めて芸術院賞を受けたお方なんだって。

1954年に娘とともに四国遍路をしている際、南光坊の住職と意気投合し、そして菅笠を譲ってもらったのだという。

菅笠には應無所住而生其心と書かれているらしく、あまりの達筆に住職さんが驚いたという逸話が残っています。

●筆塚

●筆塚

・1955年建立

そんなこんなで、境内には筆塚がありました。

この筆塚は、川村驥山さんから菅笠を譲ってもらった翌年に建立されたもののようです。

その他、境内には持仏堂(護摩堂)・伊予府中十三石仏・大日如来石像・白衣観音石仏・水子地蔵石仏・修行大師像・五輪塔墓がありました。

●別宮大山祇神社

ちなみに、南光坊の隣にはかつて神仏習合の形態をとっていた別宮大山祇神社が鎮座しています。

古くから、南光坊と別宮大山祇神社をお参りする両所参りが習わしとのことなので、合わせて参拝してきました。

そんなこんなで、参拝終了。

本日の歩数は44406歩!

今朝の予定では約15kmを歩くというプランでしたが、蓋を開けてみれば30km以上も歩いていたという!

どんだけ寄り道してんだか・・・

いい加減、足がモゲそうです。

ちなみに、歩き遍路さんは毎日これくらい歩くそうです!

改めて歩き遍路さんの偉大さに感動しております!

そんなこんなで、第56番・泰山寺へ続く。

●金毘羅堂

・1861~1864年建立

・瓦葺 妻入り入母屋造

・本尊 金毘羅大権現

続いて、金毘羅堂を参拝。

大師堂同様、このお堂も今治空襲での焼失を免れた貴重なお堂だという!

江戸時代末期の建立とのことなので、南光坊で最古の建造物となります。

本尊の金毘羅大権現さんは、住職さんですら見たことのない絶対秘仏なんだって!

ネットの情報によると、堂内には脇仏として金剛薩埵さんと摩利支天さんが安置されているそうですよ。

●薬師堂

●薬師堂

・1991年再建

・瓦葺 妻入り入母屋造

・本尊 薬師如来

続いて、薬師堂を参拝。

薬師堂は1991年に再建された若いお堂でした。

由緒によると、1600年に今治藩主・藤堂高虎が薬師堂を再建したと書いてありましたが、もしかしたら空襲前まではそのお堂が建っていたのでしょうか?

さすがにそれはないか。

とか思いながら

オン コロコロ センダリマトウギソワカ

オン コロコロ センダリマトウギソワカ

オン コロコロ センダリマトウギソワカ

●川村驥山さんの菅笠

~画像はWikipedia 南光坊より~

このお寺には、書道家・川村驥山さんが奉納した菅笠があるそうです。

川村驥山さんは書道界で初めて芸術院賞を受けたお方なんだって。

1954年に娘とともに四国遍路をしている際、南光坊の住職と意気投合し、そして菅笠を譲ってもらったのだという。

菅笠には應無所住而生其心と書かれているらしく、あまりの達筆に住職さんが驚いたという逸話が残っています。

●筆塚

●筆塚

・1955年建立

そんなこんなで、境内には筆塚がありました。

この筆塚は、川村驥山さんから菅笠を譲ってもらった翌年に建立されたもののようです。

その他、境内には持仏堂(護摩堂)・伊予府中十三石仏・大日如来石像・白衣観音石仏・水子地蔵石仏・修行大師像・五輪塔墓がありました。

●別宮大山祇神社

ちなみに、南光坊の隣にはかつて神仏習合の形態をとっていた別宮大山祇神社が鎮座しています。

古くから、南光坊と別宮大山祇神社をお参りする両所参りが習わしとのことなので、合わせて参拝してきました。

別宮大山祇神社の御朱印~伊予国一宮・大山祇神社の別宮~(愛媛県今治市)

所在地愛媛県今治市別宮町3丁目6−1祭 神大山積大神札 所新四国曼荼羅霊場 第40番由 緒703年、伊予国主・越智玉澄が文武天皇の勅命を受けて大三島に大山積明神を勧請し、大山祇神社と24坊の別当寺...

そんなこんなで、参拝終了。

本日の歩数は44406歩!

今朝の予定では約15kmを歩くというプランでしたが、蓋を開けてみれば30km以上も歩いていたという!

どんだけ寄り道してんだか・・・

いい加減、足がモゲそうです。

ちなみに、歩き遍路さんは毎日これくらい歩くそうです!

改めて歩き遍路さんの偉大さに感動しております!

そんなこんなで、第56番・泰山寺へ続く。

次の札所

泰山寺の御朱印|四国霊場 第56番|弘法大師の治水伝説|四国八十八ヶ所 車遍路の旅(愛媛県今治市)

所在地愛媛県今治市小泉1丁目9−18宗 派真言宗単立札 所四国八十八ヶ所 第56番前後札所・前 → 第55番札所・南光坊・後 → 第57番札所・栄福寺本 尊地蔵菩薩真 言おん...

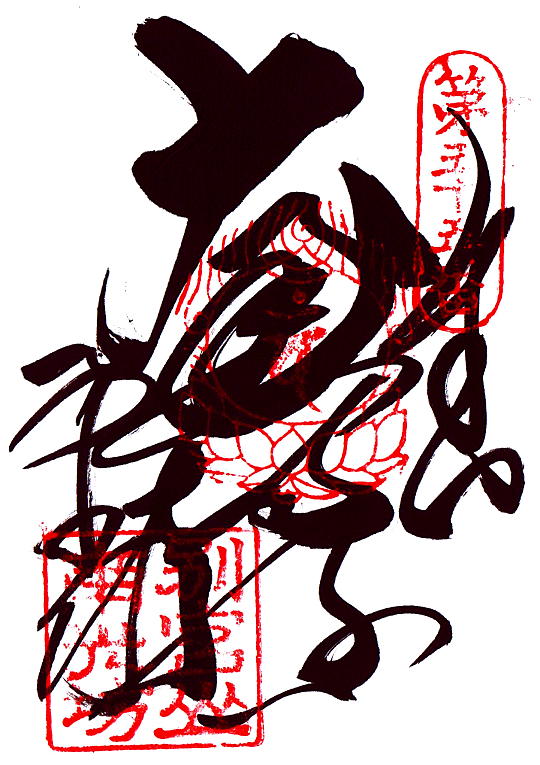

御朱印情報

●御朱印の種類

・四国八十八ヶ所の御朱印

●御朱印の受付場所

・納経所

●御朱印の受付時間

・7:00~17:00

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2011年2月26日 参拝

・2024年3月 最終更新

・四国八十八ヶ所の御朱印

●御朱印の受付場所

・納経所

●御朱印の受付時間

・7:00~17:00

●御朱印の料金

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

・2011年2月26日 参拝

・2024年3月 最終更新

泰山寺の御朱印|四国霊場 第56番|弘法大師の治水伝説|四国八十八ヶ所 車遍路の旅(愛媛県今治市)

所在地愛媛県今治市小泉1丁目9−18宗 派真言宗単立札 所四国八十八ヶ所 第56番前後札所・前 → 第55番札所・南光坊・後 → 第57番札所・栄福寺本 尊地蔵菩薩真 言おん...

参拝情報とアクセス

●拝観料

・無料

●宿坊

・なし

●前後札所

・第54番札所・延命寺へ4km

徒歩50分

車で10分

・第56番札所・泰山寺へ3.5km

徒歩40分

車で10分

●最寄りの駅

・JR今治駅から徒歩35分

・JR今治駅から車で10分

●最寄りのバス停

・せとうちバス

今治市役所前 バス停から徒歩5分

●最寄りのIC

・西瀬戸自動車道(しまなみ海道)

今治ICから車で5分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(30台)

・無料

●宿坊

・なし

●前後札所

・第54番札所・延命寺へ4km

徒歩50分

車で10分

・第56番札所・泰山寺へ3.5km

徒歩40分

車で10分

●最寄りの駅

・JR今治駅から徒歩35分

・JR今治駅から車で10分

●最寄りのバス停

・せとうちバス

今治市役所前 バス停から徒歩5分

●最寄りのIC

・西瀬戸自動車道(しまなみ海道)

今治ICから車で5分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり(30台)