| 所在地 | 山口県下関市竹崎町1丁目13−10 |

|---|---|

| 祭 神 | 木花咲耶姫神 大歳神・御年神・若年神 |

| 由 緒 | 1185年、源平合戦・壇ノ浦の戦いの際、源義経が大歳御祖大神に戦勝祈願をし、有明山から平家軍が陣取る彦島に向けて開戦の矢を放ったという。驚いた平家軍は急いで壇ノ浦に船を進め激しい合戦となりましたが、平家軍は敗れ滅亡しました。翌年の1186年、付近の漁民が源義経を畏敬して有明山に神祠を建立。それが大歳神社の始まりといいます。以来、武運長久の神として崇敬され、1863年には奇兵隊旗揚げの軍旗が奉納されたそうです。 |

| HP | 義経必勝祈願 厄除 御朱印 | 大歳神社 公式ホームページ(山口県下関市) | |

Contents

鳥居①

●鳥居①

●鳥居①

・1862年建立

・明神鳥居

JR下関駅から徒歩5分、大歳神社に到着。

大歳神社と書いておおとしじんじゃと読みます。

まず最初に登場するのは鳥居①。

なんと、この鳥居は明治維新を陰で支えた白石正一郎さんが奉納したものだという!

白石正一郎さんは下関の豪商で、高杉晋作さんや久坂玄瑞さんなど約400人の志士たちに資金援助をしたことで有名なお方です。

土佐藩を脱藩した坂本龍馬さんや中岡慎太郎さんも一時期、白石邸に身を寄せていたといわれています。

さらに七卿落ちで知られる錦小路頼範さんや西郷隆盛さんなども宿泊したそうです。

ちなみに、白石さんは攘夷祈願のためにこの鳥居を奉納したといわれています。

鳥居が奉納された1862年は、下関戦争が始まる前の年。

今まさに時代が動きだそうとするときに奉納されたのですね。

しかし、下関戦争で長州藩は壊滅的な敗北を喫してしまいました。

このままでは外国に勝てない・・・と思った高杉晋作さんは奇兵隊を結成することになります。

どこで結成したのかというと・・・

答えは白石邸!

実は奇兵隊は白石邸で結成されたという!

そして白石さんも奇兵隊士になったという。

さらになんと、奇兵隊結成の際、高杉晋作さんはこの大歳神社に旗揚げの軍旗を奉納し、武運祈願を行ったという!

その後、白石邸に奇兵隊本陣が置かれましたが、隊士の増加とともに手狭になったため、本陣は阿弥陀寺(現・赤間神宮)に移されました。

ちなみに白石さんは全ての資産を倒幕運動に捧げてしまったために破産してしまいました・・・。

そんなこんなで、明治維新後は赤間神宮の宮司になってひっそりと暮らしたそうです。

白石さんは表舞台に出ることはなく、維新の志士たちを経済面で支えた陰のヒーロー。

白石さんがいなかったら明治維新はまた違ったかたちになっていたかも知れませんね。

そんなこんなで、いきなり幕末浪漫炸裂の鳥居から参拝スタートです。

●鳥居①

・1862年建立

・明神鳥居

JR下関駅から徒歩5分、大歳神社に到着。

大歳神社と書いておおとしじんじゃと読みます。

まず最初に登場するのは鳥居①。

なんと、この鳥居は明治維新を陰で支えた白石正一郎さんが奉納したものだという!

白石正一郎さんは下関の豪商で、高杉晋作さんや久坂玄瑞さんなど約400人の志士たちに資金援助をしたことで有名なお方です。

土佐藩を脱藩した坂本龍馬さんや中岡慎太郎さんも一時期、白石邸に身を寄せていたといわれています。

さらに七卿落ちで知られる錦小路頼範さんや西郷隆盛さんなども宿泊したそうです。

ちなみに、白石さんは攘夷祈願のためにこの鳥居を奉納したといわれています。

鳥居が奉納された1862年は、下関戦争が始まる前の年。

今まさに時代が動きだそうとするときに奉納されたのですね。

しかし、下関戦争で長州藩は壊滅的な敗北を喫してしまいました。

このままでは外国に勝てない・・・と思った高杉晋作さんは奇兵隊を結成することになります。

どこで結成したのかというと・・・

答えは白石邸!

実は奇兵隊は白石邸で結成されたという!

そして白石さんも奇兵隊士になったという。

さらになんと、奇兵隊結成の際、高杉晋作さんはこの大歳神社に旗揚げの軍旗を奉納し、武運祈願を行ったという!

その後、白石邸に奇兵隊本陣が置かれましたが、隊士の増加とともに手狭になったため、本陣は阿弥陀寺(現・赤間神宮)に移されました。

ちなみに白石さんは全ての資産を倒幕運動に捧げてしまったために破産してしまいました・・・。

そんなこんなで、明治維新後は赤間神宮の宮司になってひっそりと暮らしたそうです。

白石さんは表舞台に出ることはなく、維新の志士たちを経済面で支えた陰のヒーロー。

白石さんがいなかったら明治維新はまた違ったかたちになっていたかも知れませんね。

そんなこんなで、いきなり幕末浪漫炸裂の鳥居から参拝スタートです。

一二三坂と鳥居②と狛犬

●階段(一二三坂)

鳥居①をくぐると長〜い階段が登場。

どうやらこの階段は別名・一二三坂と呼ばれているみたいです。

以前は123段あったそうですが、戦時中に崩落してしまったため現在は115段になっているという。

ちなみに、階段が123段なのには大歳神社の主祭神・コノハナノサクヤビメが関係しているそうです。

コノハナノサクヤビメは富士浅間神社の主祭神。

ということで、大歳神社が鎮座する小山を富士山に見立て、富士山 → 123(ふじさん)という語呂で123段になったという。

1をふと読む強引さがいいですね!

できることなら223段にしたかっただろうなぁ〜。

それにしてもキツいです、この階段。

段数ありーの、傾斜ありーの、太陽ガン照りーので部活要素が強めでしたよ。

●石灯籠

●石灯籠

・1893年建立

階段の途中にはいくつかの石灯籠がありました。

●鳥居②

●鳥居②

・1835年建立

・明神鳥居

そんなこんなで、長〜い階段を上りきると鳥居②が登場。

この鳥居は鳥居①より27歳ほど先輩の鳥居となります。

下関の歴史とともに激動の幕末も見てきた鳥居なのですね。

それにしても延命措置がスゴかったです。

お疲れ様です、頑張ってください。

●狛犬①②

●狛犬①②

・1793年奉納

続いて、狛犬ちゃん①②が登場。

垂れ耳でスマートな狛犬ちゃんでした。

おそらくこの神社で最古の石造物だと思われます。

●狛犬③④

●狛犬③④

・1917年奉納

続いて、狛犬ちゃん③④が登場。

こちらの狛犬ちゃんは拝殿前におられます。

どことなくカエルっぽい狛犬ちゃんでした。

鳥居①をくぐると長〜い階段が登場。

どうやらこの階段は別名・一二三坂と呼ばれているみたいです。

以前は123段あったそうですが、戦時中に崩落してしまったため現在は115段になっているという。

ちなみに、階段が123段なのには大歳神社の主祭神・コノハナノサクヤビメが関係しているそうです。

コノハナノサクヤビメは富士浅間神社の主祭神。

ということで、大歳神社が鎮座する小山を富士山に見立て、富士山 → 123(ふじさん)という語呂で123段になったという。

1をふと読む強引さがいいですね!

できることなら223段にしたかっただろうなぁ〜。

それにしてもキツいです、この階段。

段数ありーの、傾斜ありーの、太陽ガン照りーので部活要素が強めでしたよ。

●石灯籠

●石灯籠

・1893年建立

階段の途中にはいくつかの石灯籠がありました。

●鳥居②

●鳥居②

・1835年建立

・明神鳥居

そんなこんなで、長〜い階段を上りきると鳥居②が登場。

この鳥居は鳥居①より27歳ほど先輩の鳥居となります。

下関の歴史とともに激動の幕末も見てきた鳥居なのですね。

それにしても延命措置がスゴかったです。

お疲れ様です、頑張ってください。

●狛犬①②

●狛犬①②

・1793年奉納

続いて、狛犬ちゃん①②が登場。

垂れ耳でスマートな狛犬ちゃんでした。

おそらくこの神社で最古の石造物だと思われます。

●狛犬③④

●狛犬③④

・1917年奉納

続いて、狛犬ちゃん③④が登場。

こちらの狛犬ちゃんは拝殿前におられます。

どことなくカエルっぽい狛犬ちゃんでした。

拝殿と義経戦捷の弓の碑

●拝殿

●拝殿

・1940年建立

・銅板葺 入母屋造

もともとこの神社はJR下関駅の近くに鎮座していたんだって。

しかし関門鉄道トンネルの開削による鉄道の付け替えのため、1940年に現在地へ遷座したそうです。

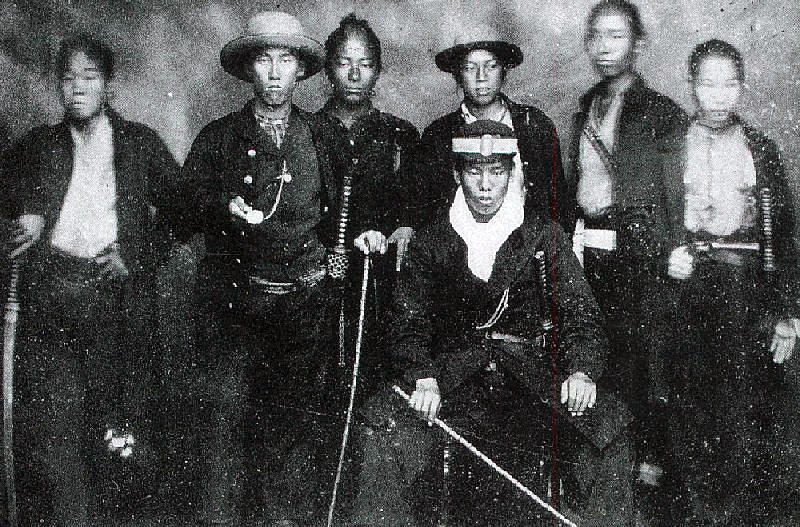

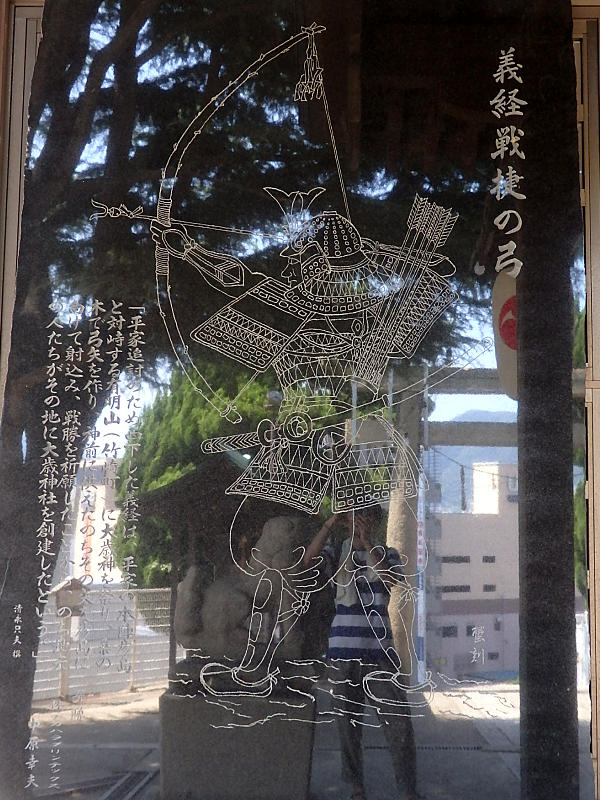

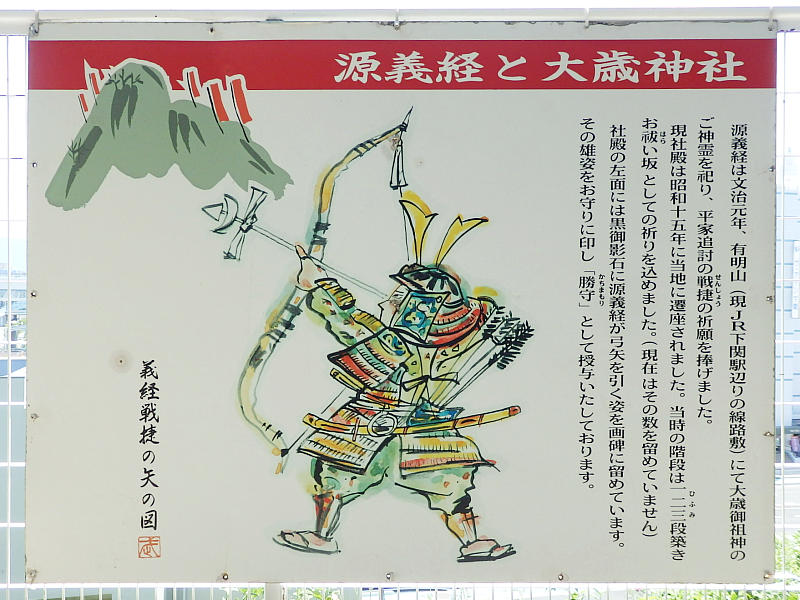

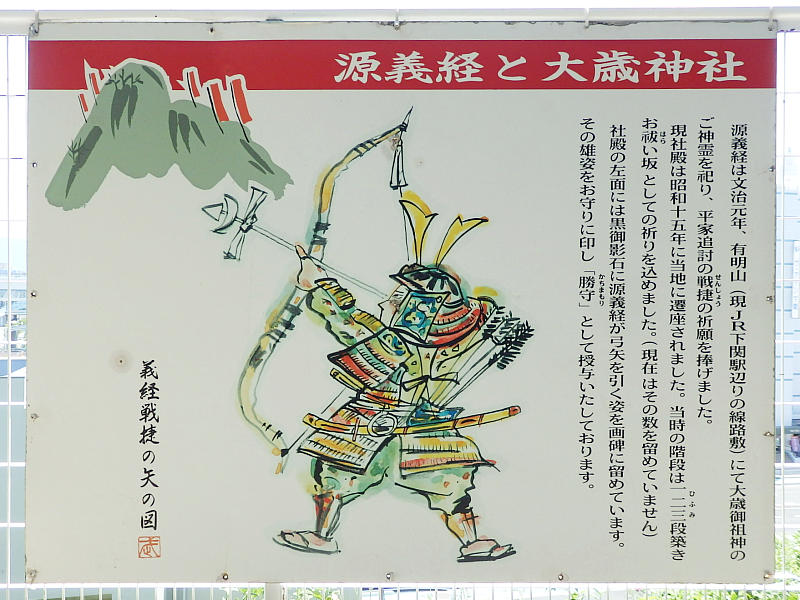

●義経戦捷の弓の碑

拝殿には黒御影石の石碑がありました。

ピカピカに反射していたため上手く写真を撮れませんでしたが、石碑には開戦の矢を放つ源義経さんが刻まれていました。

この神社は源平合戦の際、源義経さんが戦勝祈願をしたことで知られています。

下関といえば栄華を極めながら儚くも滅びた平家の滅亡地。

下関には安徳天皇を祀る赤間神宮をはじめ平家にまつわる史跡がたくさんあり、勝者の源氏よりも敗者の平家の方が主役の土地です。

そんな源氏アウェーな土地柄において、この大歳神社は源氏が主役という!

実は何気に珍しい神社なんですねぇ。

●大歳神社と壇ノ浦の戦い

1185年、源平合戦・壇ノ浦の戦いの際、源義経は有明山に陣取ったそうです。

有明山は平家が布陣する彦島を望むことができる絶好のポイント。

そんなこんなで、義経さんは有明山に小さな松を植えて浅間神社のコノハナサクヤヒメを祀ったという。

そして桑の木で弓矢を作り、神前に捧げて戦勝祈願を行なったそうです。

その後、義経さんはその弓矢を使い、平家軍が布陣する彦島に開戦の矢文を放ったという。

突然の矢文に驚いた平家軍は急いで壇ノ浦に軍船を進めました。

しかし待機していた源範頼の軍勢と源義経の軍勢の挟み撃ちにあい平家は敗れ滅亡しました。

翌年の1186年、有明山のふもとで生活をする漁民が義経さんを畏敬して神祠を建立。

それがこの神社の始まりといいます。

1185年、源平合戦・壇ノ浦の戦いの際、源義経は有明山に陣取ったそうです。

有明山は平家が布陣する彦島を望むことができる絶好のポイント。

そんなこんなで、義経さんは有明山に小さな松を植えて浅間神社のコノハナサクヤヒメを祀ったという。

そして桑の木で弓矢を作り、神前に捧げて戦勝祈願を行なったそうです。

その後、義経さんはその弓矢を使い、平家軍が布陣する彦島に開戦の矢文を放ったという。

突然の矢文に驚いた平家軍は急いで壇ノ浦に軍船を進めました。

しかし待機していた源範頼の軍勢と源義経の軍勢の挟み撃ちにあい平家は敗れ滅亡しました。

翌年の1186年、有明山のふもとで生活をする漁民が義経さんを畏敬して神祠を建立。

それがこの神社の始まりといいます。

本殿と年神さま

●本殿

●本殿

・建立年不明

・銅板葺 流造

・御祭神 ①木花咲耶姫神

②大歳神

③御年神

④若年神

御祭神は、木花咲耶姫神・大歳神・御年神・若年神の4柱。

●木花咲耶姫神

・大山津見神(大山祗)の娘。

・天孫 邇邇芸命(瓊瓊杵)の嫁。

源平合戦の際、源義経さんが有明山に木花咲耶姫神を祀ったのがこの神社の始まりです。

●大歳神(大年神)

・須佐之男命と大山津見の娘・神大市比売の子。

・宇迦之御魂神の兄弟神。

大歳神は豊年を神格化した神様で、兄弟神の宇迦之御魂神とともに五穀豊穣の神様として信仰されています。

大きな神社から小さな祠まで全国各地に無数に祀られるポピュラーな神様です。

●御年神

・大歳神と香用比売神の子です。

●若年神

・羽山戸神と大気都比売神の子。

・大歳神の孫。

ちなみに羽山戸神は大歳神の子です。

そんなこんなで、この神社は大歳神の子と孫が一緒に祀られているという、大歳ファミリーの神社になっていました。

まさに大歳神社ですね!

●年神さま(歳神さま)とは?

年(トシ)という言葉の語源は登志(トシ)が由来といわれています。

ちなみに登志とは穀物のこと。

そのことから、米をはじめ穀物の収穫のサイクルを年と呼ぶようになったんだって。

そんなこんなで、年神さまとは五穀豊穣の神様といわれています。

と同時に、お正月の神様ともいわれています。

年神さまは地域によって、歳徳神・恵方神・お正月様・とんどさん・トシドンなどなど、様々な名前で呼ばれる神様です。

お正月に家にやってきて、その家の1年を守ってくれる神様といわれています。

『明けましておめでとう』とは、年神さまをお迎えする = おめでたいが由来だという。

お正月に飾る門松や松飾りは、年神さまを招くための目印といわれています。

さらに鏡餅は、家に来てくれた年神さまにお供えするものといわれています。

さらにさらに、おせち料理などお正月で頂く料理は、両側が細くなった祝箸を使います。

両側が細くなった祝箸は、片側は人間(自分)用、もう片方は神様用といわれています。

これは神様にお供えした物を人間が頂くことによって御利益を得ちゃおうという考えからきているそうです。

ちなみにこのことを神人共食と呼ぶんだって

そんなこんなで、年神さまとは民間信仰の中で伝えられてきた身近な神様なのですね。

年(トシ)という言葉の語源は登志(トシ)が由来といわれています。

ちなみに登志とは穀物のこと。

そのことから、米をはじめ穀物の収穫のサイクルを年と呼ぶようになったんだって。

そんなこんなで、年神さまとは五穀豊穣の神様といわれています。

と同時に、お正月の神様ともいわれています。

年神さまは地域によって、歳徳神・恵方神・お正月様・とんどさん・トシドンなどなど、様々な名前で呼ばれる神様です。

お正月に家にやってきて、その家の1年を守ってくれる神様といわれています。

『明けましておめでとう』とは、年神さまをお迎えする = おめでたいが由来だという。

お正月に飾る門松や松飾りは、年神さまを招くための目印といわれています。

さらに鏡餅は、家に来てくれた年神さまにお供えするものといわれています。

さらにさらに、おせち料理などお正月で頂く料理は、両側が細くなった祝箸を使います。

両側が細くなった祝箸は、片側は人間(自分)用、もう片方は神様用といわれています。

これは神様にお供えした物を人間が頂くことによって御利益を得ちゃおうという考えからきているそうです。

ちなみにこのことを神人共食と呼ぶんだって

そんなこんなで、年神さまとは民間信仰の中で伝えられてきた身近な神様なのですね。

五社稲荷神社と蛭子・八坂神社

●五社稲荷神社

●五社稲荷神社

・御祭神 ①上丸三社明神

②静姫明神(静御前)

③徳姫明神(建礼門院・平徳子)

社殿向かって右側には五社稲荷神社がありました。

御祭神は源義経さんの愛人・静御前と、平清盛の娘であり安徳天皇の母である建礼門院。

なんと女性版・源平合戦!

この組み合わせは珍しいですね。

●蛭子神社と八坂神社

社殿向かって左側には蛭子神社と八坂神社がありました。

●蛭子神社

・御祭神 蛭子命

蛭子神社は大洋漁業(マルハ)の創設者・中部一次郎さんの赤誠を仰ぎ、1918年に創建された神社といいます。

●八坂神社

・御祭神 素盞鳴命・牛頭天王・武塔天神

八坂神社は、白石正一郎さんの邸宅で闘病中の錦小路頼範(七卿)の快復を願って合祀された神社といいます。

ちなみに錦小路頼範さんは白石さんの邸宅でお亡くなりになりました。

白石さんは錦小路頼範さんの医療費や葬式費用を全て負担したといわれています。

白石さんは七卿落ちで長州に落ち延びた七卿の面倒をみたり、約400人の志士を資金援助したり、面倒見の良さは幕末一!

結果、自己破産・・・カッコよ過ぎです!

●五社稲荷神社

・御祭神 ①上丸三社明神

②静姫明神(静御前)

③徳姫明神(建礼門院・平徳子)

社殿向かって右側には五社稲荷神社がありました。

御祭神は源義経さんの愛人・静御前と、平清盛の娘であり安徳天皇の母である建礼門院。

なんと女性版・源平合戦!

この組み合わせは珍しいですね。

●蛭子神社と八坂神社

社殿向かって左側には蛭子神社と八坂神社がありました。

●蛭子神社

・御祭神 蛭子命

蛭子神社は大洋漁業(マルハ)の創設者・中部一次郎さんの赤誠を仰ぎ、1918年に創建された神社といいます。

●八坂神社

・御祭神 素盞鳴命・牛頭天王・武塔天神

八坂神社は、白石正一郎さんの邸宅で闘病中の錦小路頼範(七卿)の快復を願って合祀された神社といいます。

ちなみに錦小路頼範さんは白石さんの邸宅でお亡くなりになりました。

白石さんは錦小路頼範さんの医療費や葬式費用を全て負担したといわれています。

白石さんは七卿落ちで長州に落ち延びた七卿の面倒をみたり、約400人の志士を資金援助したり、面倒見の良さは幕末一!

結果、自己破産・・・カッコよ過ぎです!

七卿顕彰画碑と招霊木と絵馬

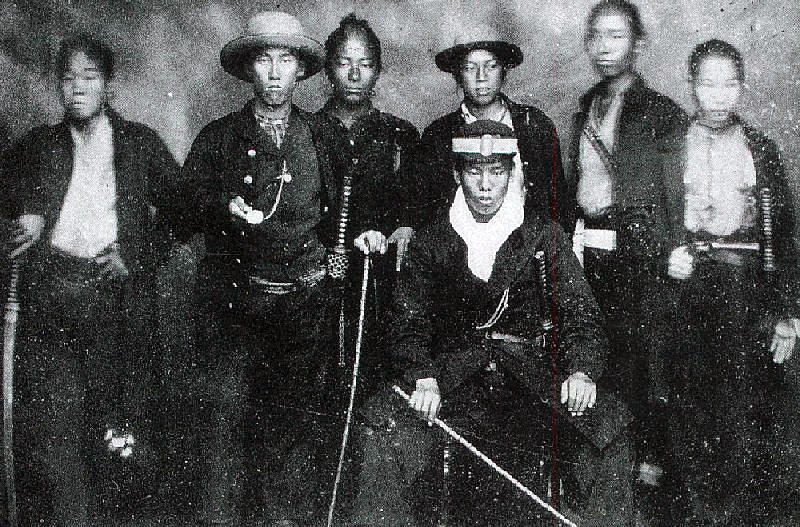

●七卿顕彰画碑

●七卿顕彰画碑

・1915年建立

境内の片隅には七卿の偉業を讃えた七卿顕彰画碑がありました。

どうやらこの画碑には七卿落ちの場面が刻まれている・・・という話ですが、傷みが激し過ぎてハッキリと確認することができませんでした。

七卿落ちで京都から長州に落ち延びた七卿は、白石邸に身を寄せていたという。

そういった縁で、1915年に関門史談会がこの画碑を建立し、白石正一郎さんの氏神である大歳神社に奉納したんだって。

しかし、1940年に大歳神社は現在地へ遷座することになったという。

それに合わせてこの画碑も移設する予定でしたが、どういった理由からか20年以上野ざらしになってしまったという。

おそらく砂岩だと思うので、時の経過とともに雨風にさらされて削りとられていったのでしょう。

右半分は何人かの人物が確認できましたが、左半分はほぼただのブロック石になっていました・・・残念。

こちらに七卿落ちのことを書いています。

●招霊木

五社稲荷神社の横には1円玉のデザインで知られる招霊木もありました。

招霊木と書いてオガタマノキと読みます。

オガタマノキは、日本神話のアマテラスの岩戸隠れの際、天岩戸の前で淫らな舞を踊った天鈿女命が持っていた木です。

また巫女が舞うときに持っている神楽鈴はオガタマノキをモデルにしたという説があります。

言われてみれば、なんとなく似てますね!

こちらにアマテラスの岩戸隠れのことを書いています。

●絵馬

絵馬掛けにはめちゃくちゃ小さな絵馬もありました。

何となくキーホルダーっぽいですね。

あと携帯のストラップ・・・はもうないか!

境内からは宮本武蔵 vs 佐々木小次郎でお馴染みの巌流島を望むことができました。

船島神社(巌流島)の参拝記はこちら。

そんなこんなで、参拝終了。

素敵な神社でした。

●七卿顕彰画碑

・1915年建立

境内の片隅には七卿の偉業を讃えた七卿顕彰画碑がありました。

どうやらこの画碑には七卿落ちの場面が刻まれている・・・という話ですが、傷みが激し過ぎてハッキリと確認することができませんでした。

七卿落ちで京都から長州に落ち延びた七卿は、白石邸に身を寄せていたという。

そういった縁で、1915年に関門史談会がこの画碑を建立し、白石正一郎さんの氏神である大歳神社に奉納したんだって。

しかし、1940年に大歳神社は現在地へ遷座することになったという。

それに合わせてこの画碑も移設する予定でしたが、どういった理由からか20年以上野ざらしになってしまったという。

おそらく砂岩だと思うので、時の経過とともに雨風にさらされて削りとられていったのでしょう。

右半分は何人かの人物が確認できましたが、左半分はほぼただのブロック石になっていました・・・残念。

こちらに七卿落ちのことを書いています。

●招霊木

五社稲荷神社の横には1円玉のデザインで知られる招霊木もありました。

招霊木と書いてオガタマノキと読みます。

オガタマノキは、日本神話のアマテラスの岩戸隠れの際、天岩戸の前で淫らな舞を踊った天鈿女命が持っていた木です。

また巫女が舞うときに持っている神楽鈴はオガタマノキをモデルにしたという説があります。

言われてみれば、なんとなく似てますね!

こちらにアマテラスの岩戸隠れのことを書いています。

●アマテラスの岩戸隠れとは?

![]()

[7]天の岩屋戸に隠れるアマテラス

スサノオのいたずらは、一向におさまらず、死者がでた。アマテラスはショックを受け、天の岩屋戸に隠れてしまった。アマテラスを岩屋戸ならつれ出すために神々が協力して作戦を実行する。

●絵馬

絵馬掛けにはめちゃくちゃ小さな絵馬もありました。

何となくキーホルダーっぽいですね。

あと携帯のストラップ・・・はもうないか!

境内からは宮本武蔵 vs 佐々木小次郎でお馴染みの巌流島を望むことができました。

船島神社(巌流島)の参拝記はこちら。

そんなこんなで、参拝終了。

素敵な神社でした。

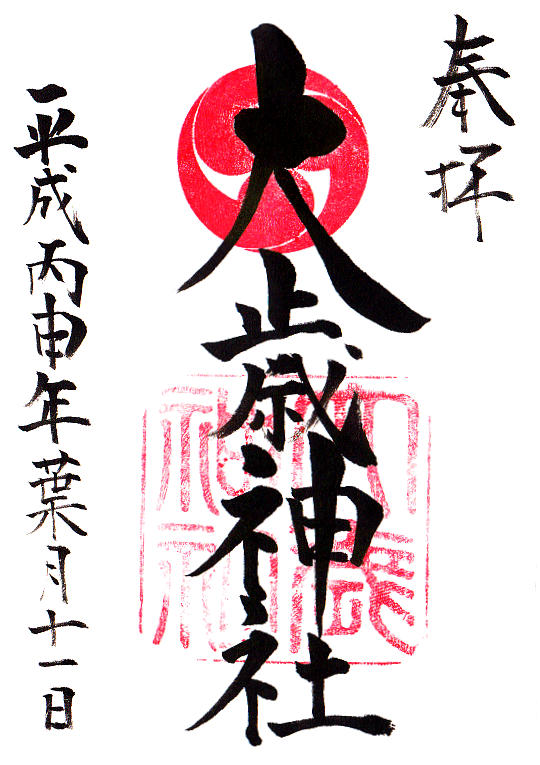

御朱印情報

●御朱印の種類

・大歳神社の御朱印

・五社稲荷神社の御朱印

・蛭子・八坂神社の御朱印

●御朱印の受付場所

・授与所

●御朱印の受付時間

・不明

●御朱印の料金

・各500円

●期間限定・特別御朱印

・正月の御朱印

・初夢の御朱印

・初午の御朱印

・歳徳神 恵方の御朱印

・立春大吉の御朱印(達磨バージョン)

・ひな祭の御朱印

・端午の節句の御朱印

・夏越祭の御朱印

・秋季大祭の御朱印

・義経一代記 九郎義経の御朱印

・義経一代記 牛若丸の御朱印

・牛若丸 浮世絵の御朱印

・弁慶 浮世絵の御朱印

・静御前 浮世絵の御朱印

・建礼門院 浮世絵の御朱印

・虎寅トラの御朱印

・年神さま御神像の御朱印

・おとしだま × 東洋美人の御朱印

・武勇見立十二支の御朱印

・見立武者六歌仙の御朱印

・関門突破の御朱印

・くじらの街 下関市の御朱印

・赤間神宮コラボ御朱印

などなど・・・

●オリジナル御朱印帳

●サイズ

・16cm × 11cm

●初穂料

・1500円

通常・限定御朱印とオリジナル御朱印帳は公式ボームページのWEB授与所でも頂けます。

WEB授与所はこちら。

・大歳神社の御朱印

・五社稲荷神社の御朱印

・蛭子・八坂神社の御朱印

●御朱印の受付場所

・授与所

●御朱印の受付時間

・不明

●御朱印の料金

・各500円

●期間限定・特別御朱印

・正月の御朱印

・初夢の御朱印

・初午の御朱印

・歳徳神 恵方の御朱印

・立春大吉の御朱印(達磨バージョン)

・ひな祭の御朱印

・端午の節句の御朱印

・夏越祭の御朱印

・秋季大祭の御朱印

・義経一代記 九郎義経の御朱印

・義経一代記 牛若丸の御朱印

・牛若丸 浮世絵の御朱印

・弁慶 浮世絵の御朱印

・静御前 浮世絵の御朱印

・建礼門院 浮世絵の御朱印

・虎寅トラの御朱印

・年神さま御神像の御朱印

・おとしだま × 東洋美人の御朱印

・武勇見立十二支の御朱印

・見立武者六歌仙の御朱印

・関門突破の御朱印

・くじらの街 下関市の御朱印

・赤間神宮コラボ御朱印

などなど・・・

●オリジナル御朱印帳

●サイズ

・16cm × 11cm

●初穂料

・1500円

通常・限定御朱印とオリジナル御朱印帳は公式ボームページのWEB授与所でも頂けます。

WEB授与所はこちら。

参拝情報とアクセス

●開門時間

・境内自由

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR下関駅から徒歩5分

●最寄りのバス停

・サンデン交通

下関駅 バス停から徒歩5分

●最寄りのIC

・中国自動車道・関門自動車道

下関ICから車で10分

●駐車場

・なし

近隣の有料駐車場を利用。

※境内入口に駐車スペースっぽい場所がありますが、そこは駐車禁止です。

・2016年8月11日 参拝

・2022年3月 更新

・境内自由

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR下関駅から徒歩5分

●最寄りのバス停

・サンデン交通

下関駅 バス停から徒歩5分

●最寄りのIC

・中国自動車道・関門自動車道

下関ICから車で10分

●駐車場

・なし

近隣の有料駐車場を利用。

※境内入口に駐車スペースっぽい場所がありますが、そこは駐車禁止です。

・2016年8月11日 参拝

・2022年3月 更新