| 住 所 | 福岡県北九州市八幡西区藤田1丁目10−44 |

|---|---|

| 祭 神 | 武甕槌命・経津主命・天児屋根命・比売神・黒田如水(官兵衛)・黒田長政(黒崎大明神)・黒田二十四騎 |

| 由 緒 | 創建年は不詳。しかし901年に編纂された日本三代実録に記載されていることから、それ以前には存在していた神社と思われます。創建当時は鳥野神社という社名だったそうです。戦国時代、領主・麻生氏の崇敬が篤かったといいます。江戸時代、黒田氏が筑前国へ入国すると黒崎宿・藤田の鎮守神として栄えたそうです。その後、藩祖・黒田如水(官兵衛)と福岡藩初代藩主・黒田長政と黒田二十四騎が祀られました。 |

鳥居

●鳥居①

●鳥居①

・1937年建立

・明神鳥居

長崎街道・黒田宿として栄えた地に鎮座する春日神社に到着。

黒崎宿から近いこの神社も当時はきっと多くの参拝者で賑わっていたんだろうなぁ。

とか思いつつ参拝開始。

●鳥居②

●鳥居②

・1893年建立

・明神鳥居

●鳥居③

●鳥居③

・1931年建立

・明神鳥居

●鳥居④

●鳥居④

・1909年建立

・明神鳥居

●鳥居⑤

●鳥居⑤

・建立年不明

・明神鳥居

文字がハッキリ見えなかったため建立年はわかりませんが、元っぽい頭文字が確認できたのでおそらく江戸期の建立だと思われます。

●鳥居⑥

●鳥居⑥

・1899年建立

・明神鳥居

裏参道の鳥居です。

●鳥居⑦

●鳥居⑦

・1909年建立

・明神鳥居

こちらも裏参道の鳥居です。

それにしても鳥居が多い神社だなぁ。

●鳥居①

・1937年建立

・明神鳥居

長崎街道・黒田宿として栄えた地に鎮座する春日神社に到着。

黒崎宿から近いこの神社も当時はきっと多くの参拝者で賑わっていたんだろうなぁ。

とか思いつつ参拝開始。

●鳥居②

●鳥居②

・1893年建立

・明神鳥居

●鳥居③

●鳥居③

・1931年建立

・明神鳥居

●鳥居④

●鳥居④

・1909年建立

・明神鳥居

●鳥居⑤

●鳥居⑤

・建立年不明

・明神鳥居

文字がハッキリ見えなかったため建立年はわかりませんが、元っぽい頭文字が確認できたのでおそらく江戸期の建立だと思われます。

●鳥居⑥

●鳥居⑥

・1899年建立

・明神鳥居

裏参道の鳥居です。

●鳥居⑦

●鳥居⑦

・1909年建立

・明神鳥居

こちらも裏参道の鳥居です。

それにしても鳥居が多い神社だなぁ。

狛犬

●狛犬①②

●狛犬①

・1925年建立

古代魚っぽくて、なかなか個性的な顔立ちでした。

●狛犬②

・1925年建立

御影石っぽい質感でツルツルに仕上がっていました。

●狛犬③④

●狛犬③④

・1883年建立

潰れたお顔と、繋がった眉毛と、出っ歯。

こちらも個性的な顔立ちだなぁ。

●狛犬⑤⑥

狛犬⑤⑥だけ小屋で保護されていました。

小屋には遠賀鞍手郡大役所奉献狛犬と書かれた額が掲げられていました。

●狛犬⑤⑥

・1862年建立

他の狛犬とは違い、こちらは来待石のような砂岩で作られた狛犬ちゃんでした。

砂岩はモロい石なので、おそらく保護する目的で小屋の中で暮らしているのでしょう。

しっかり長生きしてほしいものですなぁ。

鳥居しかり狛犬しかり、この神社は魅力的な石造物が多いのでなかなか前に進めないです。

●狛犬①

・1925年建立

古代魚っぽくて、なかなか個性的な顔立ちでした。

●狛犬②

・1925年建立

御影石っぽい質感でツルツルに仕上がっていました。

●狛犬③④

●狛犬③④

・1883年建立

潰れたお顔と、繋がった眉毛と、出っ歯。

こちらも個性的な顔立ちだなぁ。

●狛犬⑤⑥

狛犬⑤⑥だけ小屋で保護されていました。

小屋には遠賀鞍手郡大役所奉献狛犬と書かれた額が掲げられていました。

●狛犬⑤⑥

・1862年建立

他の狛犬とは違い、こちらは来待石のような砂岩で作られた狛犬ちゃんでした。

砂岩はモロい石なので、おそらく保護する目的で小屋の中で暮らしているのでしょう。

しっかり長生きしてほしいものですなぁ。

鳥居しかり狛犬しかり、この神社は魅力的な石造物が多いのでなかなか前に進めないです。

拝殿と本殿

●拝殿

●拝殿

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

901年に編纂された日本三代実録に記載されている古社です。

拝殿には6個の神額が掲げられてました。

●向かって左の神額

・出雲大社と二十四騎霊神

●中央の神額

・國祖黒田大明神と鳥野春日大明神

ちなみに國祖黒田大明神とは福岡藩初代藩主・黒田長政さんのことです。

●向かって右の神額

・大比叡神社と須賀神社

私にとっての福岡のキラーワードは、神功さんと道真さんと黒田さん。

黒田二十四騎とかいうウッキウキのキラーワードを見て、脳汁が垂れ流し状態になったひと時でしたよ。

そんなことより、拝殿内には黒田二十四騎が描かれた額がありましたっ!

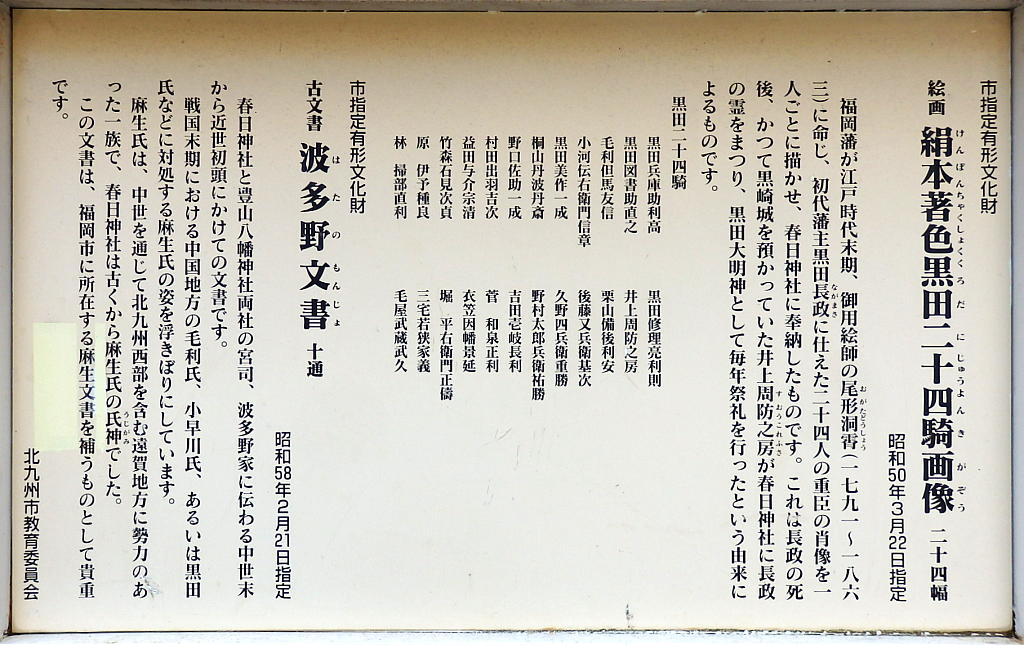

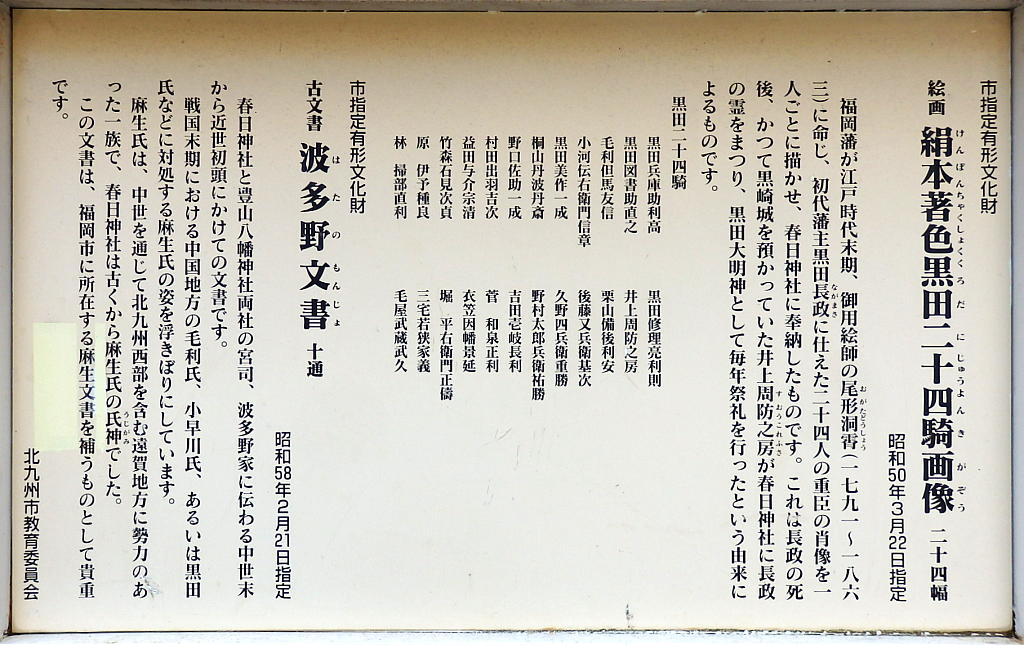

どうやらこの神社は、社宝として絹本著色黒田二十四騎画像を所有しているとのことです。

これは本物でしょうか?

はたまたレプリカでしょうか?

●絹本著色黒田二十四騎画像

・江戸時代末期作

・北九州市指定有形文化財

●幣殿

なぜか幣殿の横には、恵美須大神と書かれた碑がポツンと立っていました。

何でこんなところに・・・???

とっても不自然・・・何か理由があるんですかねぇ?

●本殿

●本殿

・建立年不明

・銅板葺 流造

●祭神

・武甕槌命・経津主命・天児屋根命・比売神

・黒田如水(官兵衛)

・黒田長政(黒崎大明神)

・黒田二十四騎

●拝殿

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

901年に編纂された日本三代実録に記載されている古社です。

拝殿には6個の神額が掲げられてました。

●向かって左の神額

・出雲大社と二十四騎霊神

●中央の神額

・國祖黒田大明神と鳥野春日大明神

ちなみに國祖黒田大明神とは福岡藩初代藩主・黒田長政さんのことです。

●向かって右の神額

・大比叡神社と須賀神社

私にとっての福岡のキラーワードは、神功さんと道真さんと黒田さん。

黒田二十四騎とかいうウッキウキのキラーワードを見て、脳汁が垂れ流し状態になったひと時でしたよ。

そんなことより、拝殿内には黒田二十四騎が描かれた額がありましたっ!

どうやらこの神社は、社宝として絹本著色黒田二十四騎画像を所有しているとのことです。

これは本物でしょうか?

はたまたレプリカでしょうか?

●絹本著色黒田二十四騎画像

・江戸時代末期作

・北九州市指定有形文化財

●幣殿

なぜか幣殿の横には、恵美須大神と書かれた碑がポツンと立っていました。

何でこんなところに・・・???

とっても不自然・・・何か理由があるんですかねぇ?

●本殿

●本殿

・建立年不明

・銅板葺 流造

●祭神

・武甕槌命・経津主命・天児屋根命・比売神

・黒田如水(官兵衛)

・黒田長政(黒崎大明神)

・黒田二十四騎

境内社と道祖神

●天照社と天満宮

●天照社(左)

・建立年不明

・銅板葺 切妻造

・天照大御神を祀る

●天満宮(右)

・建立年不明

・銅板葺 切妻造

・菅原道真を祀る

菅原道真さんを祀る天満宮があるということで、参道には神牛ちゃんがおられました。

●道祖神

●道祖神

・猿田彦命を祀る

参道脇には3つの道祖神がありました。

北九州は道祖神を祀る神社が異常に多いです。

●天照社(左)

・建立年不明

・銅板葺 切妻造

・天照大御神を祀る

●天満宮(右)

・建立年不明

・銅板葺 切妻造

・菅原道真を祀る

菅原道真さんを祀る天満宮があるということで、参道には神牛ちゃんがおられました。

●道祖神

●道祖神

・猿田彦命を祀る

参道脇には3つの道祖神がありました。

北九州は道祖神を祀る神社が異常に多いです。

その他

●クスノキ

●クスノキ

・樹齢不明

・北九州市の保存樹木

●境内の風景

境内は桜が満開でした。

そんなこんなで、豊山八幡神社、仲宿八幡神社に続き本日3度目の桜観賞。

すっぽり春ですなぁ。

春のど真ん中で、春ウ~ラララララです。

●クスノキ

・樹齢不明

・北九州市の保存樹木

●境内の風景

境内は桜が満開でした。

そんなこんなで、豊山八幡神社、仲宿八幡神社に続き本日3度目の桜観賞。

すっぽり春ですなぁ。

春のど真ん中で、春ウ~ラララララです。

ひと足のばして 黒崎宿

●黒崎宿

そんなこんなで、春日神社から徒歩数分、黒崎宿跡に到着。

ちなみに黒崎宿とは長崎街道東端の宿駅で、福岡藩では唯一、上方への渡海船が発着した宿場町のことです。

宿内には御茶屋(本陣)・町茶屋(脇本陣)・人馬継所・制札場・関番所・郡家・代官所などが完備され、一般の旅籠屋(旅館)や商店も軒を連ねていたそうですよ。

ついでに長崎街道とは、江戸時代に整備された脇街道の1つで、豊前国・小倉の常盤橋を始点として、肥前国・長崎まで続く約223.8kmの街道のことです。

街道途中には25の宿場が置かれていたんだって。

●上市くまで通り

現在、長崎街道には昭和レトロな商店街が建っています。

商店街入口の看板には、坂本龍馬・西郷隆盛・吉田松陰・シーボルト・伊能忠敬・平賀源内・黒田長政の絵が描かれてました。

きっとこのスーパー偉人達も長崎街道を歩いたんだろうなぁ。

そんなこんなで、ちょっとウキッとしたひと時。

ということで、旧・長崎街道であります上市くまで通りをプラプラとお散歩してきました。

すると小さな神社を発見。

●上市くまで通り・興玉神

●興玉神

・猿田彦命を祀る

1565年、熊手街道の守護神として、伊勢・猿田彦神社より分霊を勧請したのが始まりの神社なんだって。

ま~た猿田彦さんです。

ほんと北九州は道祖神を祀る神社が多いです。

そんなこんなで、本日も迷子になることなく良い旅になりますように。と参拝。

●麻生市場

その後、上市くまで通りにて、麻生市場というステキな市場に出会う。

なんだか、少年時代を思い出す懐かしい空気でした。

そんなこんなで、私の中の昭和遺産に認定!

●熊手市場とチョイス六番街

左 → 熊手市場

右 → チョイス六番街

こちらも上市くまで通りにあります。

これまた昭和の空気が充満していました。

そんなこんなで、私の中の昭和遺産に認定!

●寿通り

こちらも上市くまで通りにあります。

ファンシーなカラーのシャッターが、これまた昭和だなぁ。

そんなこんなで、私の中の昭和遺産に認定!

●なかばし川跡

上市くまで通りの入口付近にはなかばし川跡という橋型のモニュメントがありました。

かつては、ここに川が流れていたのかな?

●人馬継所跡

ここは参勤交代に必要な人馬の手配や、飛脚が運ぶ荷物などを取扱った所らしいです。

ちなみに、春日神社の境内入口付近にありました。

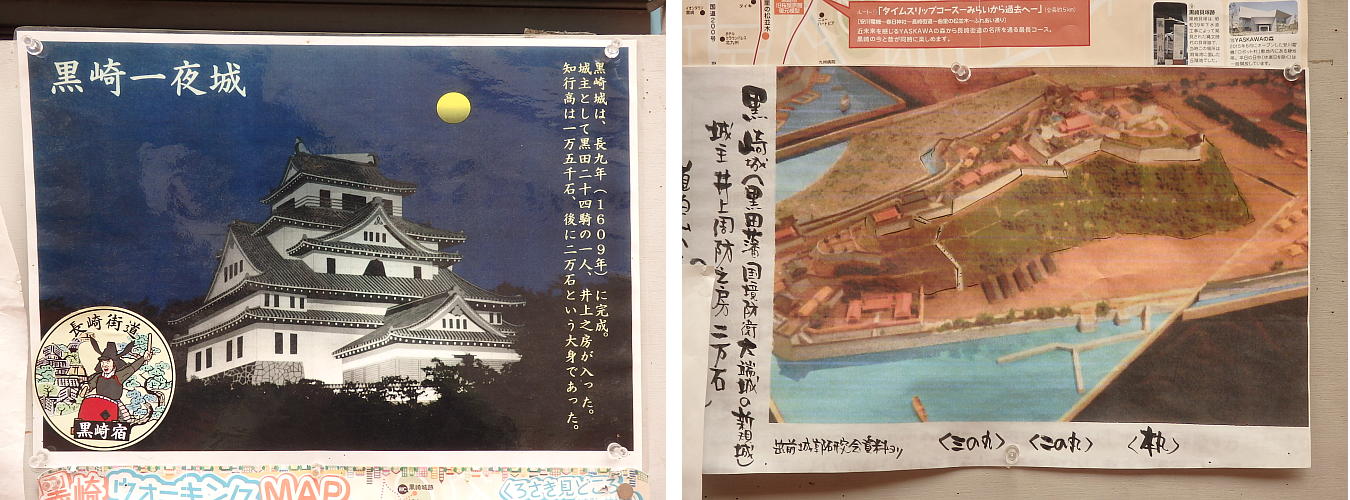

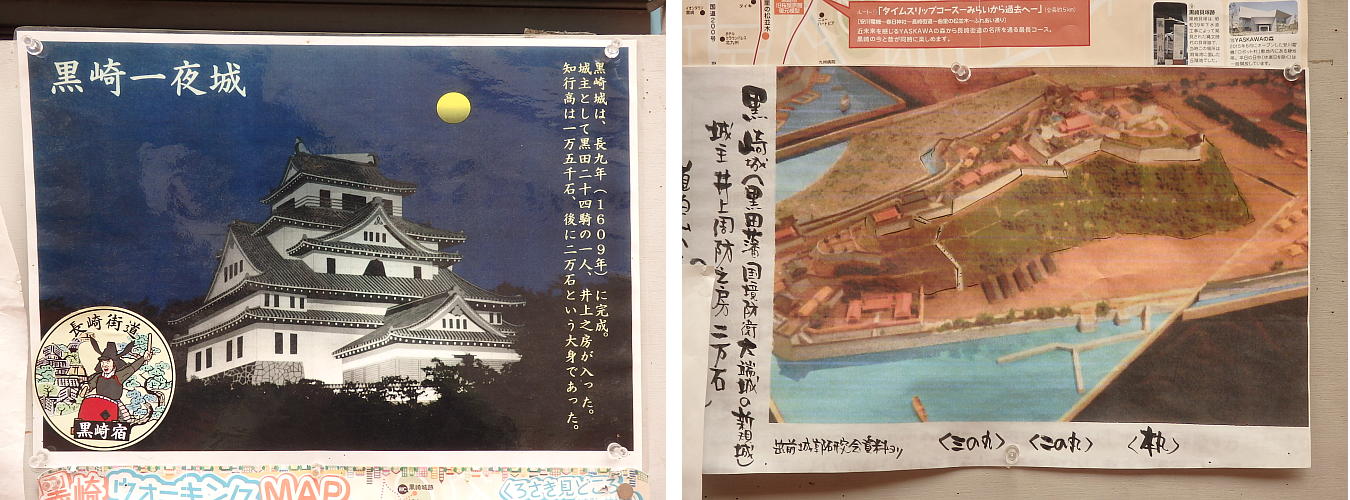

●黒崎城

黒崎城は、黒田二十四騎の1人・井上之房が城主を務めていたお城なんだって。

●黒崎の町並み

黒崎の町は、JR・黒崎駅を中心に扇状に道が広がっていました。 何となくパリみたい!

なもんで南北に歩くと思ってたのと違う方向に行き、東西に歩くと遠回りに歩いてしまうという!

また機会があったら、のんびりと黒崎宿散策をしてみたいです。

そんなこんなで、春日神社から徒歩数分、黒崎宿跡に到着。

ちなみに黒崎宿とは長崎街道東端の宿駅で、福岡藩では唯一、上方への渡海船が発着した宿場町のことです。

宿内には御茶屋(本陣)・町茶屋(脇本陣)・人馬継所・制札場・関番所・郡家・代官所などが完備され、一般の旅籠屋(旅館)や商店も軒を連ねていたそうですよ。

ついでに長崎街道とは、江戸時代に整備された脇街道の1つで、豊前国・小倉の常盤橋を始点として、肥前国・長崎まで続く約223.8kmの街道のことです。

街道途中には25の宿場が置かれていたんだって。

●上市くまで通り

現在、長崎街道には昭和レトロな商店街が建っています。

商店街入口の看板には、坂本龍馬・西郷隆盛・吉田松陰・シーボルト・伊能忠敬・平賀源内・黒田長政の絵が描かれてました。

きっとこのスーパー偉人達も長崎街道を歩いたんだろうなぁ。

そんなこんなで、ちょっとウキッとしたひと時。

ということで、旧・長崎街道であります上市くまで通りをプラプラとお散歩してきました。

すると小さな神社を発見。

●上市くまで通り・興玉神

●興玉神

・猿田彦命を祀る

1565年、熊手街道の守護神として、伊勢・猿田彦神社より分霊を勧請したのが始まりの神社なんだって。

ま~た猿田彦さんです。

ほんと北九州は道祖神を祀る神社が多いです。

そんなこんなで、本日も迷子になることなく良い旅になりますように。と参拝。

●麻生市場

その後、上市くまで通りにて、麻生市場というステキな市場に出会う。

なんだか、少年時代を思い出す懐かしい空気でした。

そんなこんなで、私の中の昭和遺産に認定!

●熊手市場とチョイス六番街

左 → 熊手市場

右 → チョイス六番街

こちらも上市くまで通りにあります。

これまた昭和の空気が充満していました。

そんなこんなで、私の中の昭和遺産に認定!

●寿通り

こちらも上市くまで通りにあります。

ファンシーなカラーのシャッターが、これまた昭和だなぁ。

そんなこんなで、私の中の昭和遺産に認定!

●なかばし川跡

上市くまで通りの入口付近にはなかばし川跡という橋型のモニュメントがありました。

かつては、ここに川が流れていたのかな?

●人馬継所跡

ここは参勤交代に必要な人馬の手配や、飛脚が運ぶ荷物などを取扱った所らしいです。

ちなみに、春日神社の境内入口付近にありました。

●黒崎城

黒崎城は、黒田二十四騎の1人・井上之房が城主を務めていたお城なんだって。

●黒崎の町並み

黒崎の町は、JR・黒崎駅を中心に扇状に道が広がっていました。 何となくパリみたい!

なもんで南北に歩くと思ってたのと違う方向に行き、東西に歩くと遠回りに歩いてしまうという!

また機会があったら、のんびりと黒崎宿散策をしてみたいです。

曲里の松並木

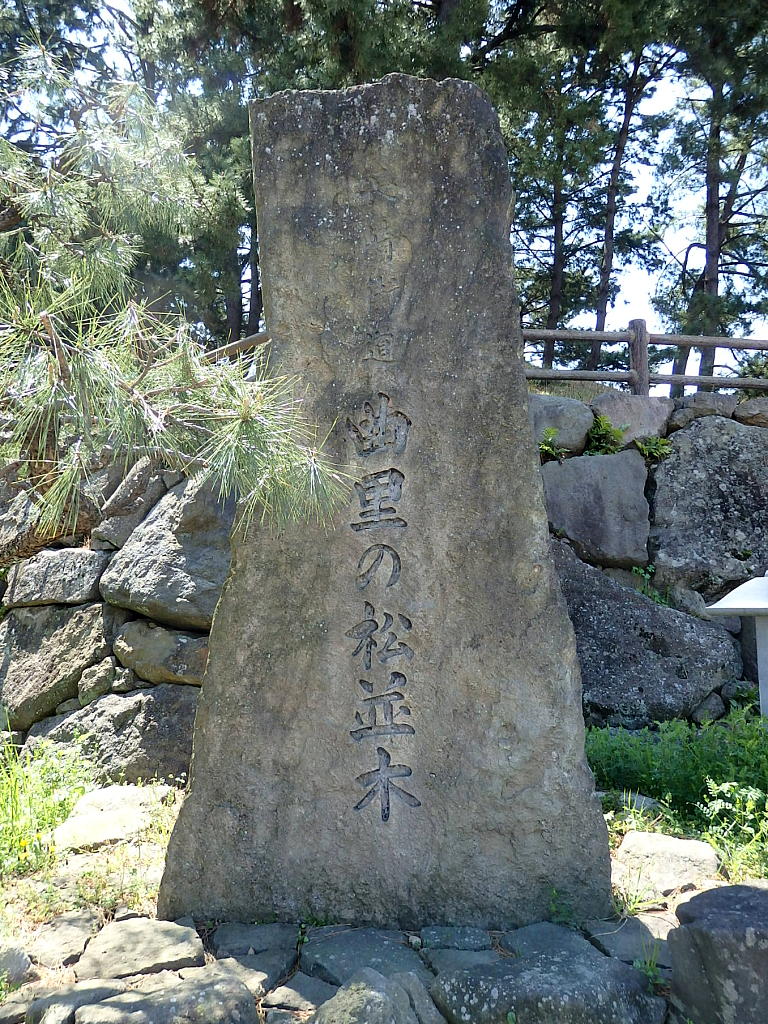

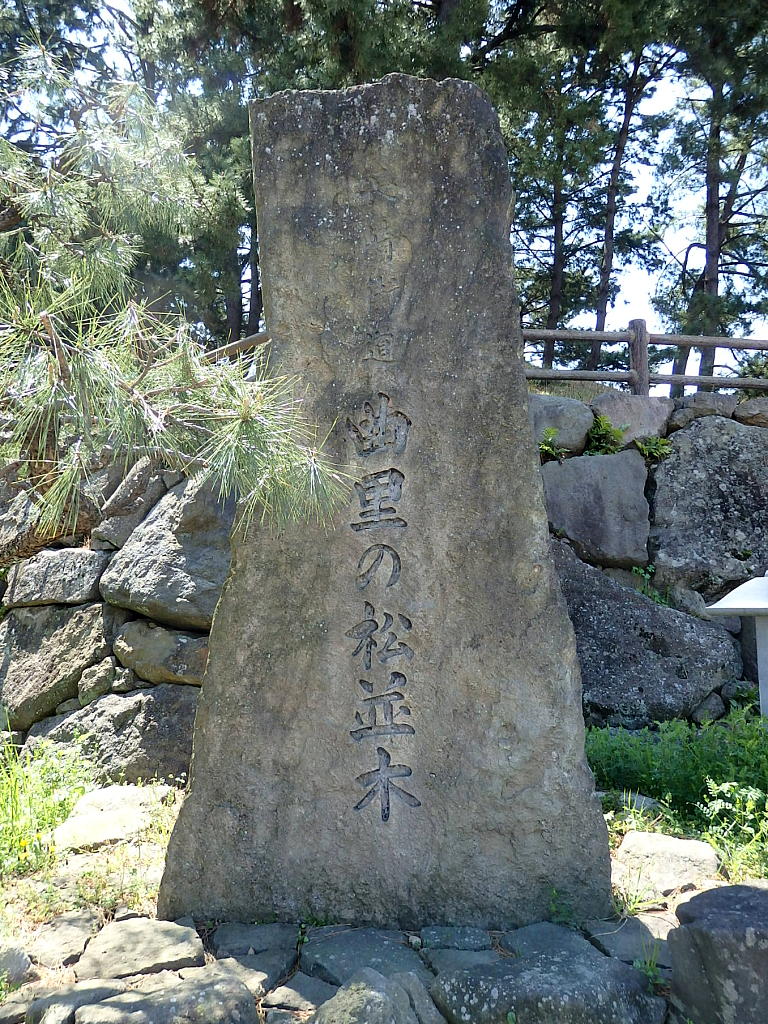

●曲里の松並木

そんなこんなで、上市くまで通りに別れを告げ、テクテク歩いてると曲里の松並木に到着。

到着というか、発見!

この松並木は、江戸時代、徳川幕府が全国の街道に松や杉を植樹させた名残りで、長崎街道の面影を残す貴重な通りなんだって。

長さ約310mの松並木。

昭和30年代まで、江戸時代の松は57本残っていましたが、現在は2本しか残ってないとのことです。。。

この松は龍馬さんや西郷どんや松陰先生などのスーパー偉人を見た可能性が高いですね。

残り2本・・・頑張って生き続けて!

そんなこんなで、説明板を読みながらお勉強タイム。

ベトナムから渡来した象を将軍家に献上する際、この長崎街道を歩いて輸送したんだって。

そんなトリビアを入手したひと時。

ここを象が歩いてたのか~!

・・・想像できないなぁ。

そんなこんなで、上市くまで通りに別れを告げ、テクテク歩いてると曲里の松並木に到着。

到着というか、発見!

この松並木は、江戸時代、徳川幕府が全国の街道に松や杉を植樹させた名残りで、長崎街道の面影を残す貴重な通りなんだって。

長さ約310mの松並木。

昭和30年代まで、江戸時代の松は57本残っていましたが、現在は2本しか残ってないとのことです。。。

この松は龍馬さんや西郷どんや松陰先生などのスーパー偉人を見た可能性が高いですね。

残り2本・・・頑張って生き続けて!

そんなこんなで、説明板を読みながらお勉強タイム。

ベトナムから渡来した象を将軍家に献上する際、この長崎街道を歩いて輸送したんだって。

そんなトリビアを入手したひと時。

ここを象が歩いてたのか~!

・・・想像できないなぁ。

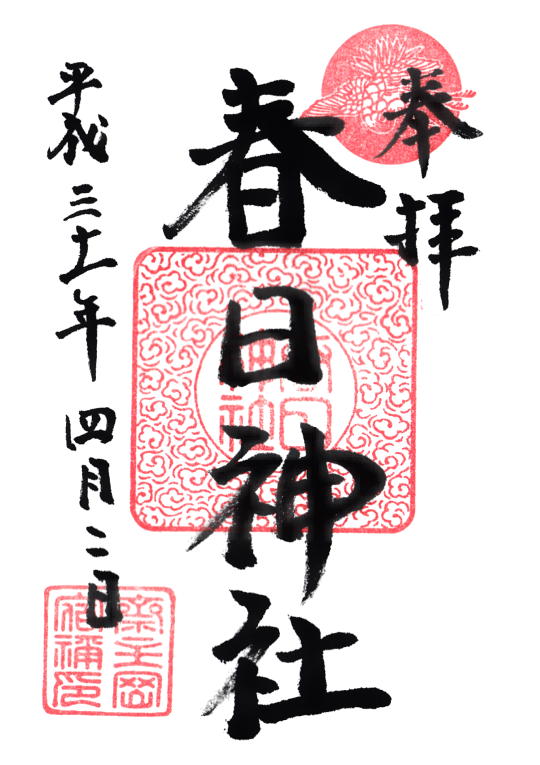

御朱印情報

御朱印は社務所で頂きました。