| 所在地 | 福岡県宗像市田島2331 |

|---|---|

| 祭 神 | 市杵島姫神 |

| 社 格 | 式内社(名神大)・旧官幣大社・別表神社 |

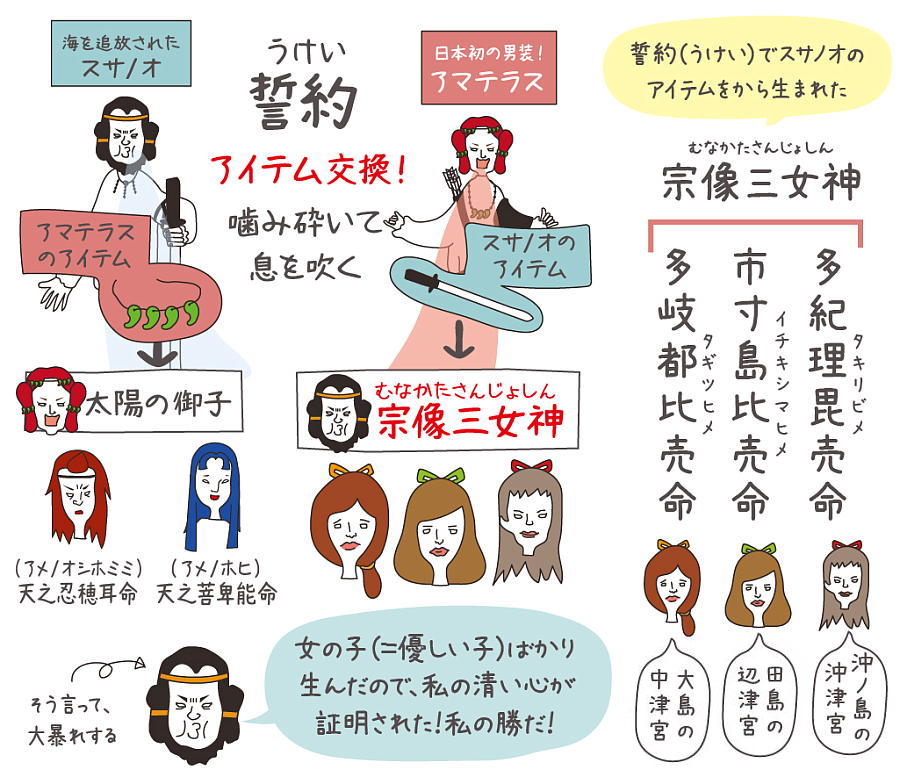

| 由 緒 | 創建年は不詳。古事記・日本書紀によると、天照大神と素戔嗚尊の誓約の際、天照大神が素戔嗚の剣を噛み砕き、プッと吹き出した破片から生まれたのが宗像三女神。宗像三女神は、天照大神の命令で地上に降りたったニニギを助けるために宗像の地を治めることになったという。そんなこんなで、玄界灘に浮かぶ島々に宗像三女神を祀ったのが宗像大社の始まりといいます。神功皇后の三韓征伐の際、航海の安全を祈り霊験があったこともあり、大和朝廷から重視されたそうです。鎌倉期以降、大宮司の宗像氏が武士化したこともあり、度々戦火に巻き込まれ、次第に衰退。しかし朝廷と武家からの信仰が篤かったこともあり、その都度再建。小早川隆景・黒田氏などが社殿の造営・修復、また社領の寄進をしたそうです。江戸時代末期〜明治時代の廃仏毀釈によって神宮寺の鎮国寺と切り離されますが、荒廃していた境内を実業家・出光佐三が整備し、現在に至ります。 |

| HP | 宗像大社 公式ホームページ | 辺津宮 |

Contents

宗像大社 辺津宮とは?

●宗像大社 辺津宮とは?

~宗像大社 辺津宮の境内図~

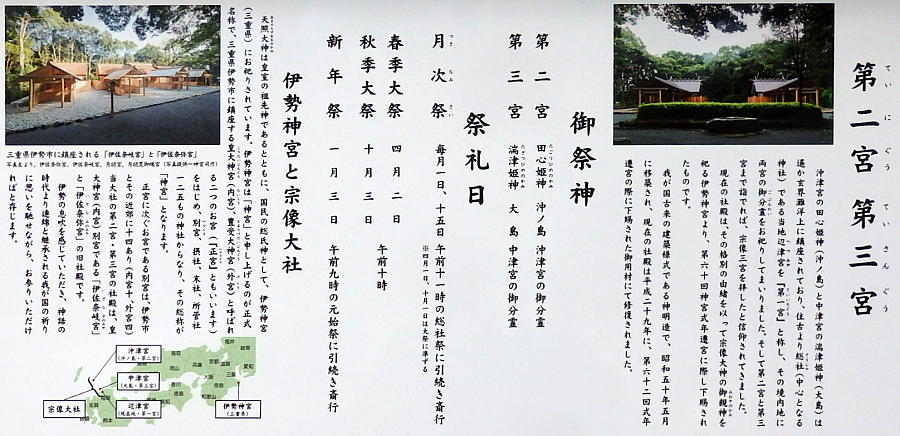

全国に約7000社ある宗像神社・厳島神社および宗像三女神を祀る神社の総本社であります宗像大社・辺津宮に到着。

ちなみに宗像大社とは、田島の辺津宮、筑前大島の中津宮、沖ノ島の沖津宮という3社の総称です。

読み方はそれぞれ

辺津宮 → へつみやまたはへつぐう

中津宮 → なかつみやまたはなかつぐう

沖津宮 → おきつみやまたはおきつぐう

中津宮と沖津宮はわかりますが、辺津宮の読み方はちょっと難易度高めです。

鎮座地は

辺津宮 → 本州・宗像市田島

中津宮 → 筑前大島(本州から約11km)

沖津宮 → 沖ノ島(本州から約60km)

ということで、本州の辺津宮以外は玄界灘に浮かぶ島に鎮座しているという。

参拝の難易度を星︎で表すと

辺津宮 → ★

中津宮 → ★★★

沖津宮 → ★★★★★ × 5億!

沖津宮が鎮座する沖ノ島は女人禁制の島。

2017年まで抽選で選ばれた約200人の男性だけが、年に1回上陸を許されていました。

しかし現在は、一般人の上陸が禁止されているという。

今は神社関係者と研究者しか上陸が許されてないという!

どうしても沖津宮を参拝したい! という方は、筑前大島に沖津宮遥拝所がありますので、そちらで是非!

●祭神

宗像大社には古事記や日本書紀でお馴染みのアマテラスとスサノオの誓約で生まれた宗像三女神が祀られています。

宗像三女神はそれぞれ

辺津宮 → 市杵島姫神

中津宮 → 湍津姫神

沖津宮 → 田心姫神

3神はそれぞれ別の場所に祀られています。

古事記・日本書紀に書いてある天から地に降りた神は、天孫降臨でお馴染みのニニギと天孫降臨以前に天降った宗像三女神だけだという!

これは古事記・日本書紀に記載されている神名とその鎮座地が明確に記述されたものとしては最古のものなんだって!

ということで、この宗像大社は古代浪漫に満ちたとんでもない神社なんです。

2017年には『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群の構成資産の1つとして世界文化遺産に登録されました。

~宗像大社 辺津宮の境内図~

全国に約7000社ある宗像神社・厳島神社および宗像三女神を祀る神社の総本社であります宗像大社・辺津宮に到着。

ちなみに宗像大社とは、田島の辺津宮、筑前大島の中津宮、沖ノ島の沖津宮という3社の総称です。

読み方はそれぞれ

辺津宮 → へつみやまたはへつぐう

中津宮 → なかつみやまたはなかつぐう

沖津宮 → おきつみやまたはおきつぐう

中津宮と沖津宮はわかりますが、辺津宮の読み方はちょっと難易度高めです。

鎮座地は

辺津宮 → 本州・宗像市田島

中津宮 → 筑前大島(本州から約11km)

沖津宮 → 沖ノ島(本州から約60km)

ということで、本州の辺津宮以外は玄界灘に浮かぶ島に鎮座しているという。

参拝の難易度を星︎で表すと

辺津宮 → ★

中津宮 → ★★★

沖津宮 → ★★★★★ × 5億!

沖津宮が鎮座する沖ノ島は女人禁制の島。

2017年まで抽選で選ばれた約200人の男性だけが、年に1回上陸を許されていました。

しかし現在は、一般人の上陸が禁止されているという。

今は神社関係者と研究者しか上陸が許されてないという!

どうしても沖津宮を参拝したい! という方は、筑前大島に沖津宮遥拝所がありますので、そちらで是非!

●祭神

宗像大社には古事記や日本書紀でお馴染みのアマテラスとスサノオの誓約で生まれた宗像三女神が祀られています。

宗像三女神はそれぞれ

辺津宮 → 市杵島姫神

中津宮 → 湍津姫神

沖津宮 → 田心姫神

3神はそれぞれ別の場所に祀られています。

古事記・日本書紀に書いてある天から地に降りた神は、天孫降臨でお馴染みのニニギと天孫降臨以前に天降った宗像三女神だけだという!

これは古事記・日本書紀に記載されている神名とその鎮座地が明確に記述されたものとしては最古のものなんだって!

ということで、この宗像大社は古代浪漫に満ちたとんでもない神社なんです。

2017年には『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群の構成資産の1つとして世界文化遺産に登録されました。

祈願殿と鳥居と手水舎など

●祈願殿

そんなこんなで、参拝開始。

到着後、まず圧倒されたのは駐車場の広さとデッカい建物。

初めて参拝した時は、あまりに立派な建物だったため、あれが本殿?!と思ってしまったくらい。

実はあの建物はお祓いを受ける場所、すなわち祈願殿です。

祈願殿には、祈祷の受付や待合所、そして御守りや御朱印などがある授与所もありました。

ちなみに

第一駐車場の収容台数は700台!

(ひぇっ!)

●交通安全御守の発祥地!

実は、宗像大社は交通安全の御守りの発祥地だという!

言われてみれば、福岡を車で走っていると宗像大社のステッカーを貼った車をたくさん見かけるなぁ!

宗像大社は、古くから中国大陸や朝鮮半島など、外国との貿易や文化の窓口、すなわち日本の玄関としてとっても重要な地だったため海を守る神様として信仰されていますが、実は別名・道主貴ともいわれ、古代からあらゆる道の神様としても信仰されているという!

ということで、本日も交通安全を祈願する参拝者が多かったですよ〜。

●鳥居①

●鳥居①

・1933年建立

・明神鳥居

・麻生太吉が寄進

そんなこんなで、駐車場から境内入口へ。

境内入口では大きな石製・明神鳥居がお出迎えしてくれました。

鳥居を観察していると麻生太吉さんの名が!

麻生太吉さんとは、明治〜大正時代に活躍した実業家で、炭鉱業で財を成した福岡の偉人です。

安川敬一郎さん、貝島太助さんとともに筑豊御三家とも呼ばれたお方です。

そして、第92代内閣総理大臣・麻生太郎さんの曽祖父でもあります。

●鳥居②

●鳥居②

・1884年建立

・明神鳥居

鳥居①をくぐると鳥居②が登場。

扁額には、鳥居①②ともに宗像神社と書かれておりました。

こちらの鳥居は、鳥居①より49年古いという。

ということで、もともとはこの鳥居が一の鳥居だったみたいですね。

●太鼓橋と心字池

鳥居②をくぐると心字池に架かる太鼓橋が登場。

心字池にはたくさんの鯉がいて、鯉のエサやりをする参拝者で賑わっていましたよ。

ちなみに、太鼓橋の近くに鯉のエサ(100円)が売っています。

●手水舎

●手水舎

・建立年不明

・銅板葺 切妻造

鳥居②をくぐると巨大な手水舎が登場。

1枚岩をくり抜いて造られた手水鉢も巨大でした。

以前参拝した2009年当時は、手水鉢に柄杓があったのですが、現在は流れ落ちる水を直接手で受け止めるスタイルになっていました。

~2009年4月撮影~

ちなみにこちらが2009年当時の手水鉢です。

柄杓が虫の足みたい見えて、ちょっとゾクッとしました。

そんなこんなで、参拝開始。

到着後、まず圧倒されたのは駐車場の広さとデッカい建物。

初めて参拝した時は、あまりに立派な建物だったため、あれが本殿?!と思ってしまったくらい。

実はあの建物はお祓いを受ける場所、すなわち祈願殿です。

祈願殿には、祈祷の受付や待合所、そして御守りや御朱印などがある授与所もありました。

ちなみに

第一駐車場の収容台数は700台!

(ひぇっ!)

●交通安全御守の発祥地!

実は、宗像大社は交通安全の御守りの発祥地だという!

言われてみれば、福岡を車で走っていると宗像大社のステッカーを貼った車をたくさん見かけるなぁ!

宗像大社は、古くから中国大陸や朝鮮半島など、外国との貿易や文化の窓口、すなわち日本の玄関としてとっても重要な地だったため海を守る神様として信仰されていますが、実は別名・道主貴ともいわれ、古代からあらゆる道の神様としても信仰されているという!

ということで、本日も交通安全を祈願する参拝者が多かったですよ〜。

●鳥居①

●鳥居①

・1933年建立

・明神鳥居

・麻生太吉が寄進

そんなこんなで、駐車場から境内入口へ。

境内入口では大きな石製・明神鳥居がお出迎えしてくれました。

鳥居を観察していると麻生太吉さんの名が!

麻生太吉さんとは、明治〜大正時代に活躍した実業家で、炭鉱業で財を成した福岡の偉人です。

安川敬一郎さん、貝島太助さんとともに筑豊御三家とも呼ばれたお方です。

そして、第92代内閣総理大臣・麻生太郎さんの曽祖父でもあります。

●鳥居②

●鳥居②

・1884年建立

・明神鳥居

鳥居①をくぐると鳥居②が登場。

扁額には、鳥居①②ともに宗像神社と書かれておりました。

こちらの鳥居は、鳥居①より49年古いという。

ということで、もともとはこの鳥居が一の鳥居だったみたいですね。

●太鼓橋と心字池

鳥居②をくぐると心字池に架かる太鼓橋が登場。

心字池にはたくさんの鯉がいて、鯉のエサやりをする参拝者で賑わっていましたよ。

ちなみに、太鼓橋の近くに鯉のエサ(100円)が売っています。

●手水舎

●手水舎

・建立年不明

・銅板葺 切妻造

鳥居②をくぐると巨大な手水舎が登場。

1枚岩をくり抜いて造られた手水鉢も巨大でした。

以前参拝した2009年当時は、手水鉢に柄杓があったのですが、現在は流れ落ちる水を直接手で受け止めるスタイルになっていました。

~2009年4月撮影~

ちなみにこちらが2009年当時の手水鉢です。

柄杓が虫の足みたい見えて、ちょっとゾクッとしました。

神門と狛犬

●神門

●神門

・大正時代再建

・銅板葺 切妻造 四脚門

神門の扉には黄金に輝く16菊花紋。

ご存知、16菊花紋は皇室が使用している御紋です。

宗像大社の祭神・宗像三女神は、アマテラスの子ということで、古くから皇室と関係の深い神社です。

ちなみに、日本書紀にアマテラスが宗像三女神へ送った言葉が記されています。

『歴代天皇をお助けすれば、歴代天皇があなた達をお祀りするでしょう』

これは宗像が日本における最初の国際港であったため、海外との外交・貿易・国防などを守護すれば、天皇が宗像三女神を祀ってくれるよという意味です。

そんなこんなで、宗像大社はめっちゃくちゃ格式の高い神社なんですなぁ。

●狛犬

●狛犬

・1824年奉納

・青銅製

・山鹿平十郎 作

神門前にはブロンズ製のムッキムキの狛犬ちゃんがおられました。

嫁さんが現役~ぃと言ってました。

確かにムッキムキの現役アスリートみたい!

それにしても精巧に作られた狛犬ちゃんでした。

かなりの力作です。

吽形の後ろ足には、タトゥーのように文字が刻まれており、そこには文政七年という文字と作者の山鹿平十郎という文字が確認できました。

ちなみに山鹿平十郎とは、江戸時代に活躍した博多の鋳物師です。

●神門

・大正時代再建

・銅板葺 切妻造 四脚門

神門の扉には黄金に輝く16菊花紋。

ご存知、16菊花紋は皇室が使用している御紋です。

宗像大社の祭神・宗像三女神は、アマテラスの子ということで、古くから皇室と関係の深い神社です。

ちなみに、日本書紀にアマテラスが宗像三女神へ送った言葉が記されています。

『歴代天皇をお助けすれば、歴代天皇があなた達をお祀りするでしょう』

これは宗像が日本における最初の国際港であったため、海外との外交・貿易・国防などを守護すれば、天皇が宗像三女神を祀ってくれるよという意味です。

そんなこんなで、宗像大社はめっちゃくちゃ格式の高い神社なんですなぁ。

●狛犬

●狛犬

・1824年奉納

・青銅製

・山鹿平十郎 作

神門前にはブロンズ製のムッキムキの狛犬ちゃんがおられました。

嫁さんが現役~ぃと言ってました。

確かにムッキムキの現役アスリートみたい!

それにしても精巧に作られた狛犬ちゃんでした。

かなりの力作です。

吽形の後ろ足には、タトゥーのように文字が刻まれており、そこには文政七年という文字と作者の山鹿平十郎という文字が確認できました。

ちなみに山鹿平十郎とは、江戸時代に活躍した博多の鋳物師です。

拝殿と本殿

●拝殿

●拝殿

・1590年再建

・柿葺 妻入り切妻造

・小早川隆景が寄進

・国指定重要文化財

そんなこんなで、神門をくぐると拝殿に到着。

なんと拝殿は小早川隆景が寄進したものだという。

小早川隆景さんといえば安芸国(広島)のイメージが強いですが、豊臣秀吉の九州征伐後に筑前・筑後の領主(福岡)になっているんです。

ということで、この拝殿は隆景さんが領主だった時に建立されたものなんですね。

それにしても何か違和感・・・

・・・

・・・あっ!

神門と拝殿の間に覆い屋根がある!

以前参拝した2009年当時はこんなのなかったよ!

~2009年4月撮影~

ちなみにこちらが以前撮影した拝殿の写真です。

というか

あれからもう11年経つのかぁ・・・

当時は宗像三女神ってなーに?という状態でしたが、あの頃を思うと、今は多少神社脳のシワが増えたような気がします。

多少ね!

ちなみに当時は宗像三女神のことを

ムネゾー3メガミ

と読んでました・・・

くれぐれも、このことは内緒にしておいてください!

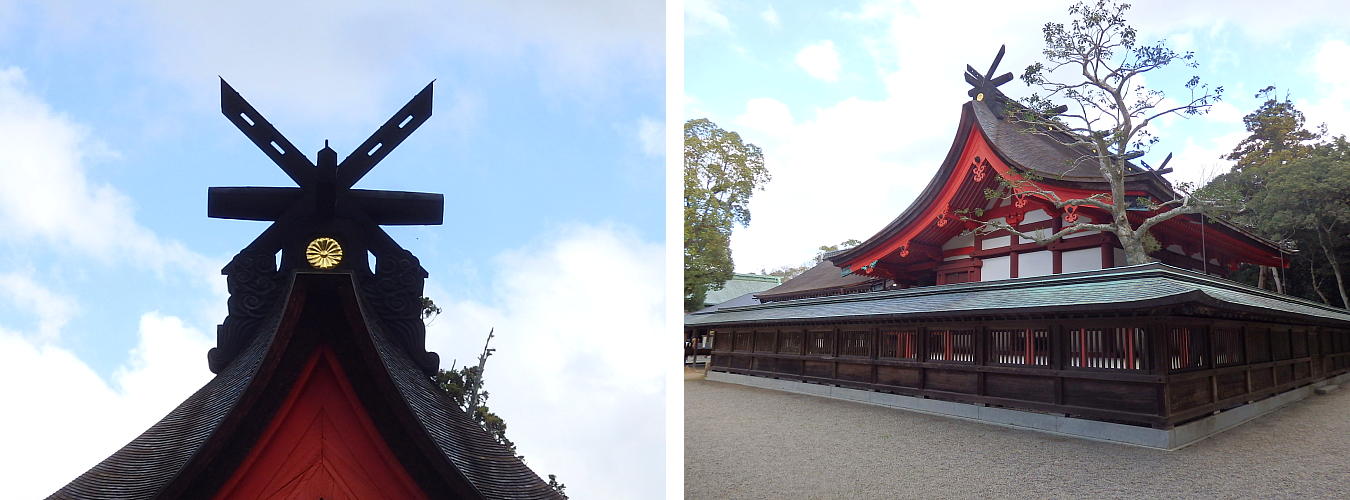

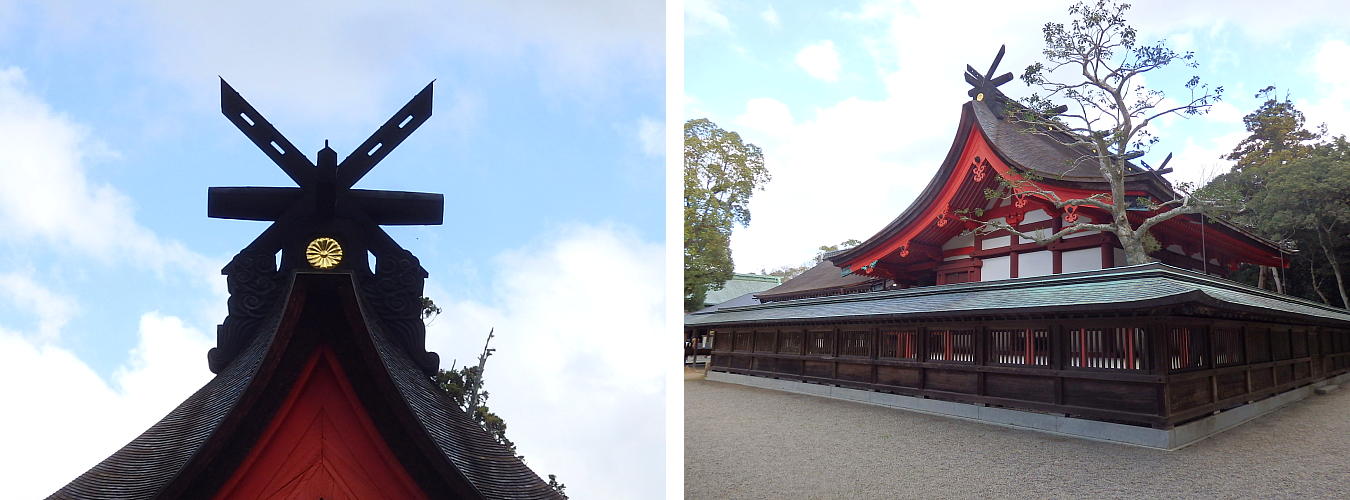

●本殿

●本殿

・1578年再建

・柿葺 五間社流造

・大宮司・宗像氏貞が再建

・式内社

・宗像神社・厳島神社の総本社

・市杵島姫神を祀る

・国指定重要文化財

本殿は巨大な五間社流造。

総本社にふさわしい立派な本殿でした。

千木は外削ぎ(男千木)・・・一般的に外削ぎは男神を祀る社に用いられる形状なんですが、宗像大社・辺津宮に祀られているのは女神である市杵島姫神・・・はて、これはどういうことかな???

これはよくある『この限りにあらず』的な例外なんでしょうかねぇ?

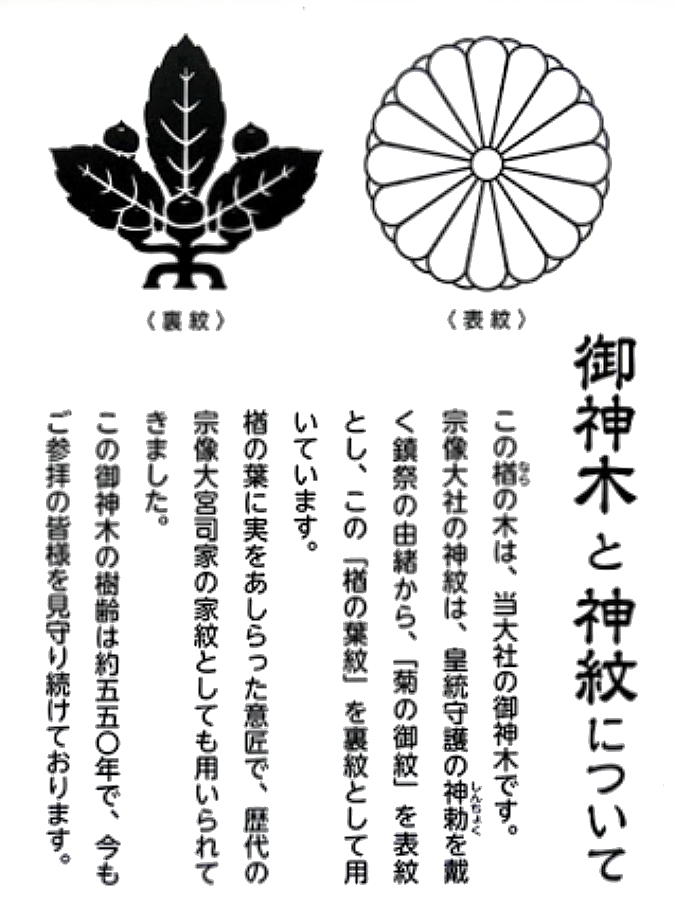

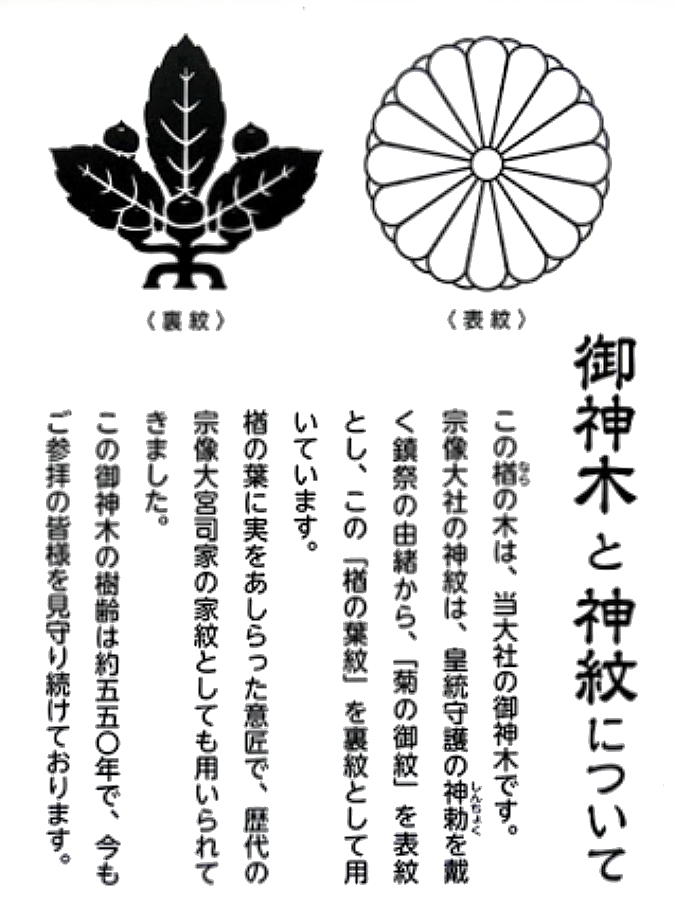

●御神木と神紋

●御神木

・楢の木

・樹齢 550年以上

本殿の近くには御神木・楢の木がありました。

どうやら、御神木の楢の葉は宗像大社の神紋になっているみたいです。

●拝殿

・1590年再建

・柿葺 妻入り切妻造

・小早川隆景が寄進

・国指定重要文化財

そんなこんなで、神門をくぐると拝殿に到着。

なんと拝殿は小早川隆景が寄進したものだという。

小早川隆景さんといえば安芸国(広島)のイメージが強いですが、豊臣秀吉の九州征伐後に筑前・筑後の領主(福岡)になっているんです。

ということで、この拝殿は隆景さんが領主だった時に建立されたものなんですね。

それにしても何か違和感・・・

・・・

・・・あっ!

神門と拝殿の間に覆い屋根がある!

以前参拝した2009年当時はこんなのなかったよ!

~2009年4月撮影~

ちなみにこちらが以前撮影した拝殿の写真です。

というか

あれからもう11年経つのかぁ・・・

当時は宗像三女神ってなーに?という状態でしたが、あの頃を思うと、今は多少神社脳のシワが増えたような気がします。

多少ね!

ちなみに当時は宗像三女神のことを

ムネゾー3メガミ

と読んでました・・・

くれぐれも、このことは内緒にしておいてください!

●本殿

●本殿

・1578年再建

・柿葺 五間社流造

・大宮司・宗像氏貞が再建

・式内社

・宗像神社・厳島神社の総本社

・市杵島姫神を祀る

・国指定重要文化財

本殿は巨大な五間社流造。

総本社にふさわしい立派な本殿でした。

千木は外削ぎ(男千木)・・・一般的に外削ぎは男神を祀る社に用いられる形状なんですが、宗像大社・辺津宮に祀られているのは女神である市杵島姫神・・・はて、これはどういうことかな???

これはよくある『この限りにあらず』的な例外なんでしょうかねぇ?

●御神木と神紋

●御神木

・楢の木

・樹齢 550年以上

本殿の近くには御神木・楢の木がありました。

どうやら、御神木の楢の葉は宗像大社の神紋になっているみたいです。

祭神の市杵島姫神とは?

●ザックリと簡単に市杵島姫神とは?

市杵島姫と書いてイチキシマヒメと読みます。

イチキシマヒメは、古事記や日本書紀でお馴染みのアマテラスとスサノオの誓約で生まれた宗像三女神の1柱です。

いわゆるアマテラスの子です。

古事記では市寸島比売命。

日本書紀では市杵嶋姫命と表記されています。

ということで、この宗像大社では日本書紀に記された名前を採用しているみたいですね。

イチキシマヒメ = 弁財天とされることが多いので、全国の各寺社で出会える身近な神様でもあります。

古事記・日本書紀に書いてある天から地に降りた神は、天孫降臨でお馴染みのニニギと天孫降臨以前に天降った宗像三女神だけなんです!

一説によると、イチキシマヒメはアマテラスの孫・ニニギの天孫降臨の際、養育係として付き添い、ニニギを立派に生育させたといわれています。

このことから、子守の神様、子供の守護神として崇敬されることもあるそうですよ。

宗像大社は、別名・道主貴と呼ばれています。

ちなみに貴(むち)とは、最も高貴な神に贈られる尊称です。

日本書紀によると

宗像三女神は道主貴(みちぬしのむち)。

天照大御神は大日孁貴(おおひるめのむち)。

大国主命は大己貴命(おおなむち)

と記されています。

こちらにアマテラスとスサノオの誓約について書いています。![]()

こちらに宗像三女神のことを書いています。![]()

市杵島姫と書いてイチキシマヒメと読みます。

イチキシマヒメは、古事記や日本書紀でお馴染みのアマテラスとスサノオの誓約で生まれた宗像三女神の1柱です。

いわゆるアマテラスの子です。

古事記では市寸島比売命。

日本書紀では市杵嶋姫命と表記されています。

ということで、この宗像大社では日本書紀に記された名前を採用しているみたいですね。

イチキシマヒメ = 弁財天とされることが多いので、全国の各寺社で出会える身近な神様でもあります。

古事記・日本書紀に書いてある天から地に降りた神は、天孫降臨でお馴染みのニニギと天孫降臨以前に天降った宗像三女神だけなんです!

一説によると、イチキシマヒメはアマテラスの孫・ニニギの天孫降臨の際、養育係として付き添い、ニニギを立派に生育させたといわれています。

このことから、子守の神様、子供の守護神として崇敬されることもあるそうですよ。

宗像大社は、別名・道主貴と呼ばれています。

ちなみに貴(むち)とは、最も高貴な神に贈られる尊称です。

日本書紀によると

宗像三女神は道主貴(みちぬしのむち)。

天照大御神は大日孁貴(おおひるめのむち)。

大国主命は大己貴命(おおなむち)

と記されています。

こちらにアマテラスとスサノオの誓約について書いています。

[6]手に負えないスサノオとアマテラスの対決

アマテラスとツクヨミは、それぞれの場所をしっかりと治めていたが、スサノオだけは海を治めないで、ずっと泣き喚いる。アマテラスとスサノオの対決でも神々が生まれる。

こちらに宗像三女神のことを書いています。

【宗像三女神】多紀理毘売命(タキリビメ)市寸島比売命(イチキシマヒメ)田寸津比売命(タギツヒメ)

誓約(うけい)でうまれた美人三姉妹 神性 海の女神 航海の守護神 エピソード 多紀理毘売命(タキリビメ)またの名を沖津島比売神(オキツシマヒメ)→沖ノ島の沖津宮にいる 市寸島比売命(イツキシマヒメ)またの名を狭依毘売(サ

高宮参道と相生の樫

●高宮参道(鎮守の杜の道)

宗像大社・辺津宮のハイライトといえば国宝だらけの神宝館。

そして

古代の祭祀場であります高宮祭場!

そんなこんなで、高宮参道を歩く。

優しい木漏れ日が穢れた心を浄化してくれそうな、そんな気分になる参道でした。

説明板には、聞こえてくるのはただ風の音、鳥の声、枯葉のかすかなざわめき、雨の音、雪の音・・・と書いてありました。

確かに確かにおっしゃる通りです。

自然の中に神が宿るという古代人の信仰を実感しました。

個人的には、それプラス高ぶる鼓動の音も追加したいとこです。

●相生の樫

高宮参道の終点付近には相生の樫と呼ばれる木がありました。

説明板には2本の幹から伸びた枝が、仲良く結ばれていることから相生の樫という名前が付いた。

みたいなことが書いてありました。

そんなこんなで、相生の樫を観察。

・・・

・・・ぅん!?

これどうなってんの???

枝が地面に突っ込んでる???

もしくは地面から生えた木が幹に合体してる???

まさか土の中で1周してる???

宗像大社・辺津宮のハイライトといえば国宝だらけの神宝館。

そして

古代の祭祀場であります高宮祭場!

そんなこんなで、高宮参道を歩く。

優しい木漏れ日が穢れた心を浄化してくれそうな、そんな気分になる参道でした。

説明板には、聞こえてくるのはただ風の音、鳥の声、枯葉のかすかなざわめき、雨の音、雪の音・・・と書いてありました。

確かに確かにおっしゃる通りです。

自然の中に神が宿るという古代人の信仰を実感しました。

個人的には、それプラス高ぶる鼓動の音も追加したいとこです。

●相生の樫

高宮参道の終点付近には相生の樫と呼ばれる木がありました。

説明板には2本の幹から伸びた枝が、仲良く結ばれていることから相生の樫という名前が付いた。

みたいなことが書いてありました。

そんなこんなで、相生の樫を観察。

・・・

・・・ぅん!?

これどうなってんの???

枝が地面に突っ込んでる???

もしくは地面から生えた木が幹に合体してる???

まさか土の中で1周してる???

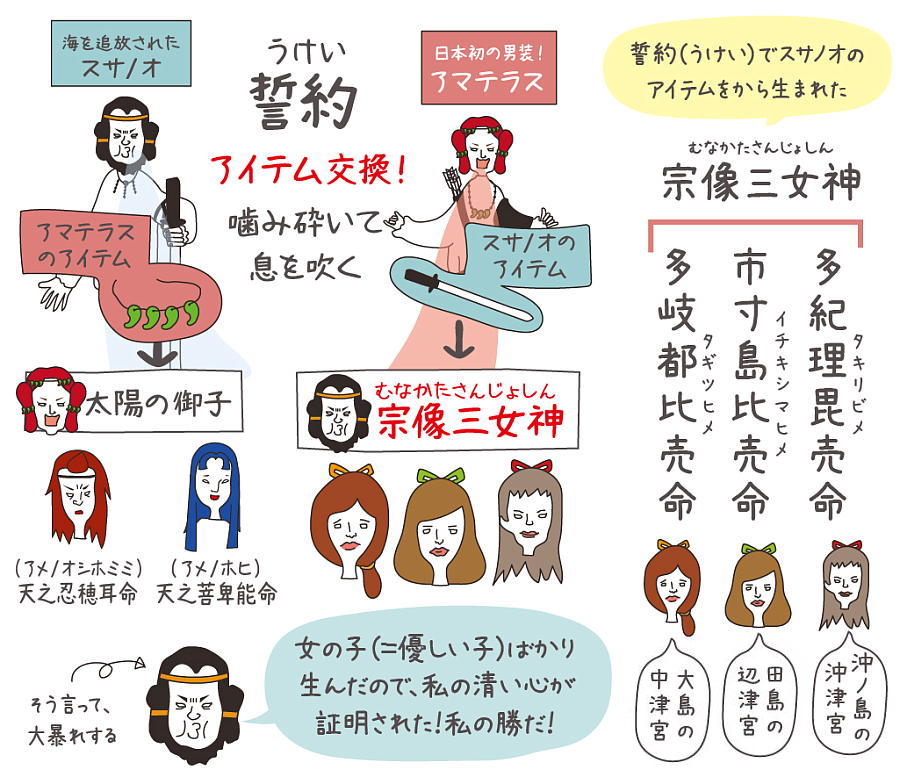

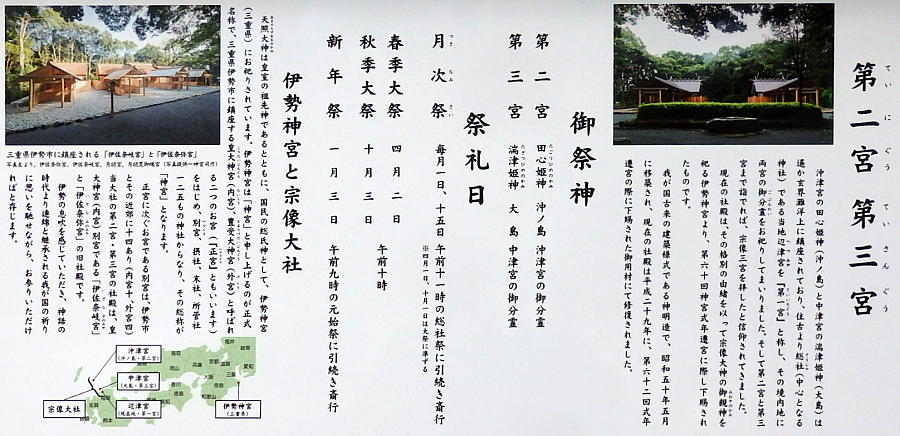

第二宮と第三宮

●第二宮と第三宮

そんなこんなで、高宮参道を抜けると第二宮と第三宮に到着。

社殿は伊勢そのもの!

思わず、伊勢じゃん!

と声を出してしまったくらい。

それもそのはず!

この社は、1973年の伊勢神宮・式年遷宮の際に譲り受けたものらしいです。

こういう経緯もあってか、宗像大社は別名・裏伊勢と呼ばれているそうですよ。

なんだか裏原(裏原宿)みたいだね!

●第二宮

第二宮(ていにぐう)

・1975年移築

・拝殿 → 銅板葺 妻入り切妻造

・本殿 → 銅板葺 神明造

・田心姫神を祀る

第二宮は、伊勢神宮の別宮・伊弉諾宮(伊佐奈岐宮)を移築再建したものらしいですよ。

●第三宮

●第三宮(ていさんぐう)

・1975年移築

・拝殿 → 銅板葺 妻入り切妻造

・本殿 → 銅板葺 神明造

・湍津姫神を祀る

第三宮は、伊勢神宮の別宮・伊弉諾宮(伊佐奈弥宮)を移築再建したものらしいですよ。

伊弉諾宮と伊弉諾宮は、その名の通りイザナギとイザナミを祀る社です。

イザナギはアマテラスの生みの親。

アマテラスは宗像三女神の生みの親です。

ということで、アマテラスを祀る伊勢神宮・内宮と宗像大社は親子みたいな関係でもあるんですね!

きっとそういう繋がりがあるから、社が下賜されたのかなぁっとか思ってみたりしたひと時でした。

そんなこんなで、高宮参道を抜けると第二宮と第三宮に到着。

社殿は伊勢そのもの!

思わず、伊勢じゃん!

と声を出してしまったくらい。

それもそのはず!

この社は、1973年の伊勢神宮・式年遷宮の際に譲り受けたものらしいです。

こういう経緯もあってか、宗像大社は別名・裏伊勢と呼ばれているそうですよ。

なんだか裏原(裏原宿)みたいだね!

●第二宮

第二宮(ていにぐう)

・1975年移築

・拝殿 → 銅板葺 妻入り切妻造

・本殿 → 銅板葺 神明造

・田心姫神を祀る

第二宮は、伊勢神宮の別宮・伊弉諾宮(伊佐奈岐宮)を移築再建したものらしいですよ。

●第三宮

●第三宮(ていさんぐう)

・1975年移築

・拝殿 → 銅板葺 妻入り切妻造

・本殿 → 銅板葺 神明造

・湍津姫神を祀る

第三宮は、伊勢神宮の別宮・伊弉諾宮(伊佐奈弥宮)を移築再建したものらしいですよ。

伊弉諾宮と伊弉諾宮は、その名の通りイザナギとイザナミを祀る社です。

イザナギはアマテラスの生みの親。

アマテラスは宗像三女神の生みの親です。

ということで、アマテラスを祀る伊勢神宮・内宮と宗像大社は親子みたいな関係でもあるんですね!

きっとそういう繋がりがあるから、社が下賜されたのかなぁっとか思ってみたりしたひと時でした。

高宮祭場

●高宮祭場

そんなこんなで第二宮・第三宮を参拝後、宗像山の中腹にある高宮祭場へ。

ここから、約5分くらいのちょっとした登山が始まります。

よく整備された道で勾配もキツくないので、登山というのはかなり大袈裟か・・・!

そんなこんなで

はいドン!

こちらが古代の祭祀場であります高宮祭場です。

なんと!

宗像三女神が降臨した地ともいわれています!

宗像大社・辺津宮の中で最も神聖な場所で、近年ではパワースポットとしても有名です。

現在のように神社に社殿が造られるようになったのは奈良時代以降といわれています。

それ以前の自然崇拝時代は、この高宮祭場のように社を建てず屋外で祭祀を行なっていたといいます。

そんなこんなで、高宮祭場は神社の原始的な姿というわけです。

昭和時代に整備されたとはいえ、こういった遺跡が残っていることはなかなかレアな状態だと思ったひと時でした。

~画像は説明板より~

説明板を読んでみると、沖津宮がある沖ノ島には、こういった祭場が23ヶ所もあるというじゃない!

世界遺産になるのも納得です。

しかしなんなんだい、この静寂に包まれた空間は!

いやはや〜、神様の視線を感じるような、そんな気分になる神空間でした!

そんなこんなで第二宮・第三宮を参拝後、宗像山の中腹にある高宮祭場へ。

ここから、約5分くらいのちょっとした登山が始まります。

よく整備された道で勾配もキツくないので、登山というのはかなり大袈裟か・・・!

そんなこんなで

はいドン!

こちらが古代の祭祀場であります高宮祭場です。

なんと!

宗像三女神が降臨した地ともいわれています!

宗像大社・辺津宮の中で最も神聖な場所で、近年ではパワースポットとしても有名です。

現在のように神社に社殿が造られるようになったのは奈良時代以降といわれています。

それ以前の自然崇拝時代は、この高宮祭場のように社を建てず屋外で祭祀を行なっていたといいます。

そんなこんなで、高宮祭場は神社の原始的な姿というわけです。

昭和時代に整備されたとはいえ、こういった遺跡が残っていることはなかなかレアな状態だと思ったひと時でした。

~画像は説明板より~

説明板を読んでみると、沖津宮がある沖ノ島には、こういった祭場が23ヶ所もあるというじゃない!

世界遺産になるのも納得です。

しかしなんなんだい、この静寂に包まれた空間は!

いやはや〜、神様の視線を感じるような、そんな気分になる神空間でした!

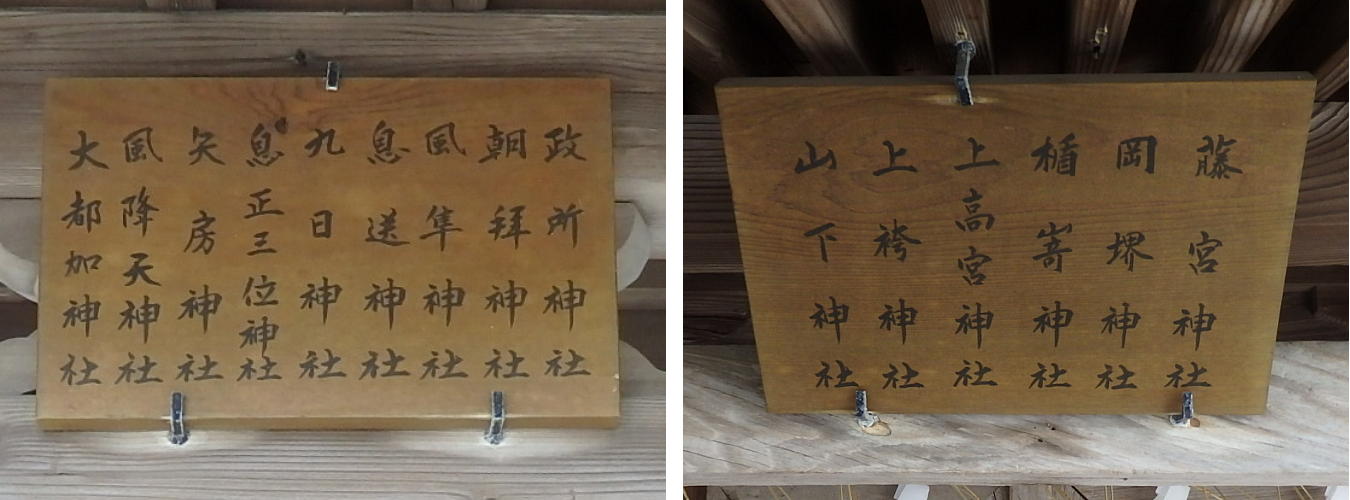

末社

●末社

●末社

・1675〜1676年建立

・銅板葺 一間社流造

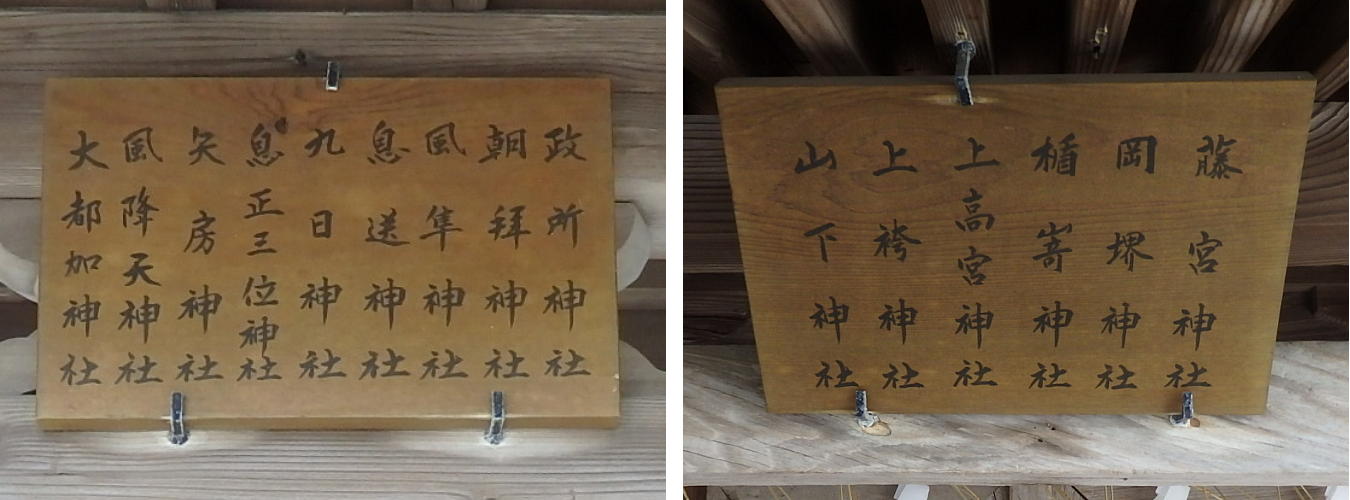

本殿横にはズラーと末社が並んでいます。

まるで分身の術を見ているかのように、同じ形の社が並んでいました。

末社の数は22社。

宗像大社にゆかりのある121社の神々が祀られています。

説明板には

大化の改新により公地公民となりましたが、神郡と定められた地域にのみ神社の私有が認められ、全国の有力神社7社(伊勢神宮 内宮・外宮、安房神社、熊野大社、鹿島神宮、香取神宮、日前・国懸神宮、宗像大社)は八神郡と称されました。

九州では唯一、宗像のみが神郡と定められ、その神郡宗像内に祀られた各神社を集合奉祀したものが現在の末社群。

と書いてありました。

少々面倒臭いけど、それぞれの詳細を書いてみるかっ!

だいぶ長くなりそうなので、読むのスルーしてください!

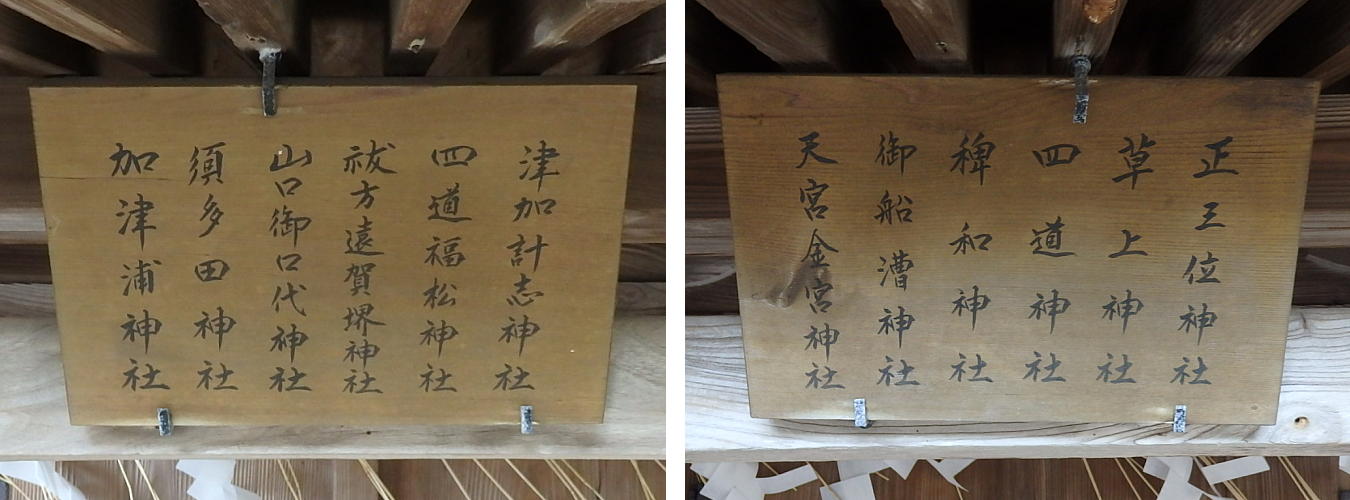

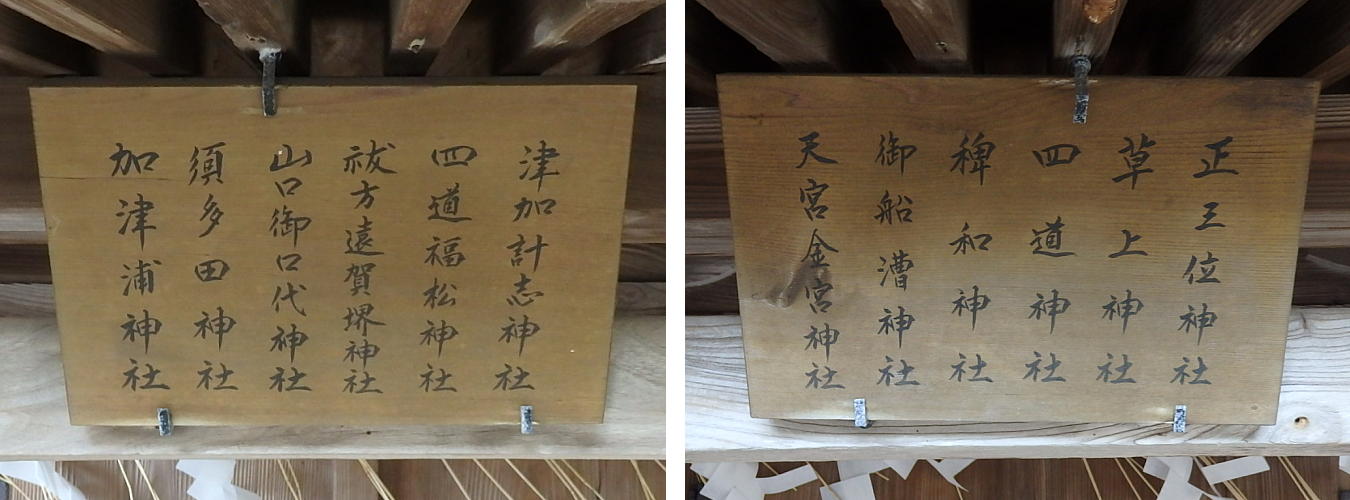

●津加計志神社と正三位神社

●津加計志神社(阿田賀田須命)

・四道福松神社(大富道命)

・祓方遠賀堺神社(ウブラ姫命)

・山口御口代神社(麓山祇命)

・須多田神社(田田彦命)

・加津浦神社(伊賀津臣命)

●正三位神社(志賀大明神)

・草上神社(野槌姫命)

・四道神社(猿田彦命)

・稗和神社(保命神)

・御船漕神社(御蔭川神)

・天宮金宮神社(金山彦命)

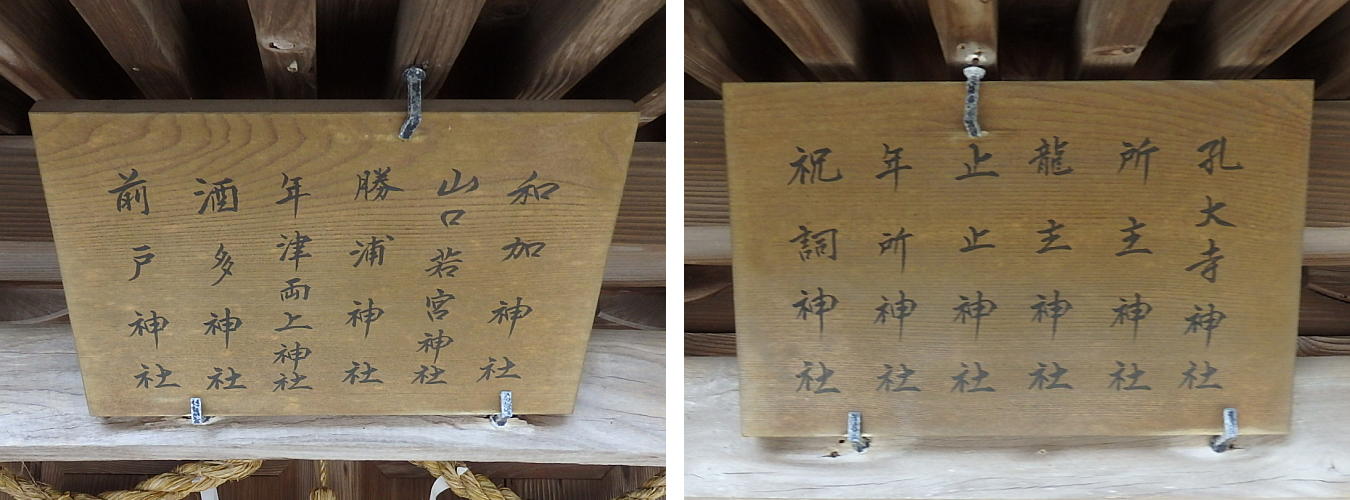

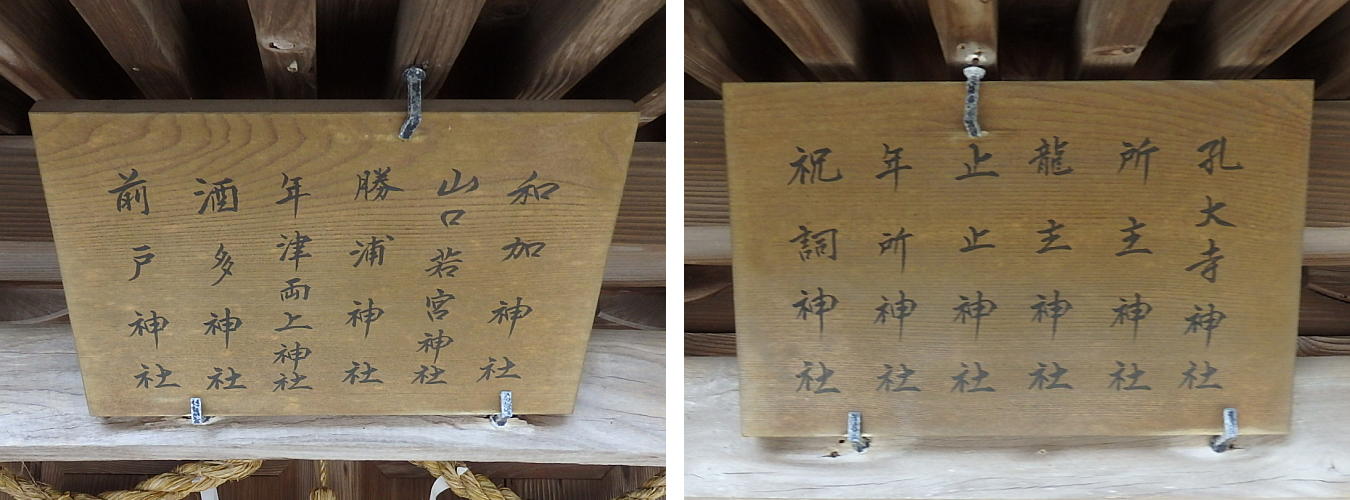

●和加神社と孔大寺神社

●和加神社(稚日姫命)

・山口若宮神社(仁徳天皇)

・勝浦神社(健飯勝命)

・年津両上神社(歳徳神)

・酒多神社(酒彌豆女命)

・前戸神社(手力男命)

●孔大寺神社(水分命)

・所主神社(埴安命)

・龍王神社(綿積豊玉姫命)

・止止神社(道主命)

・年所神社(大山昨尊)

・祝詞神社(天児屋根命)

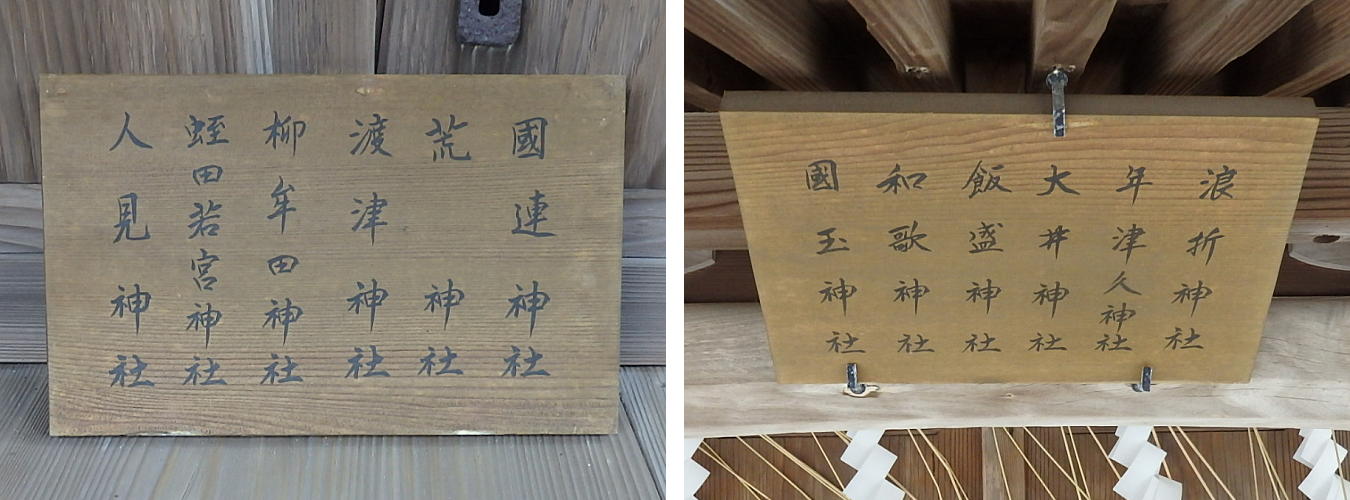

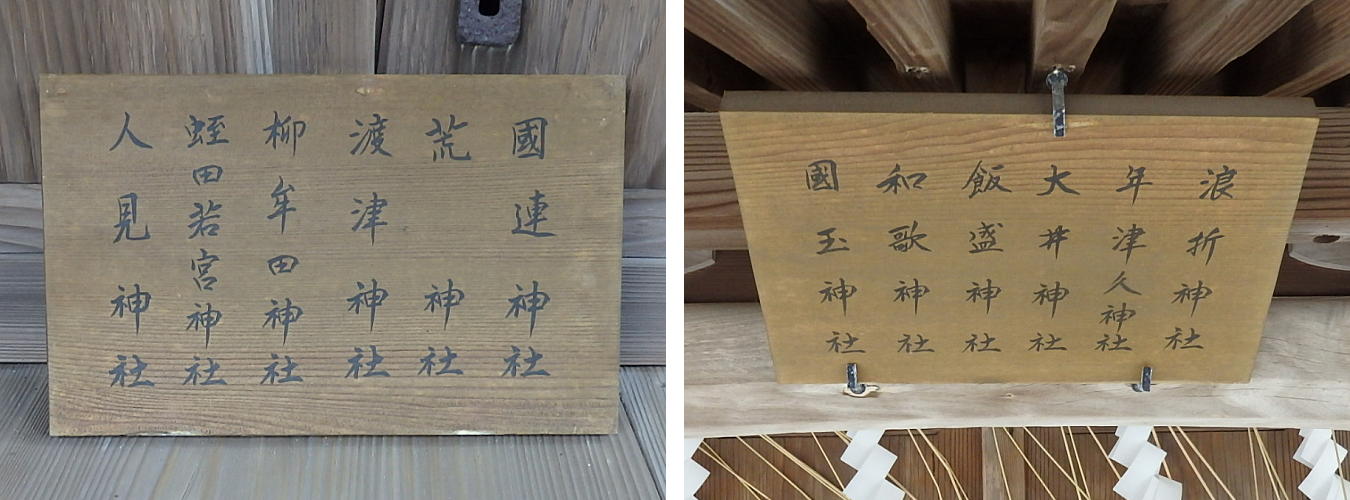

●国連神社と浪折神社

●国連神社(顕国玉命)

・荒神社(素淺鳴命)

・渡津神社(少童尊)

・柳牟田神社(速秋津日女水神)

・蛭田若宮神社(蛭子命)

・人見神社(天鈿女命)

●浪折神社(神直日命)

・年津久神社(大歳神)

・大井神社(健角身命)

・飯盛神社(伊弉諾命)

・和歌神社(柿本人麿 住吉大明神)

・国玉神社(大国霊神)

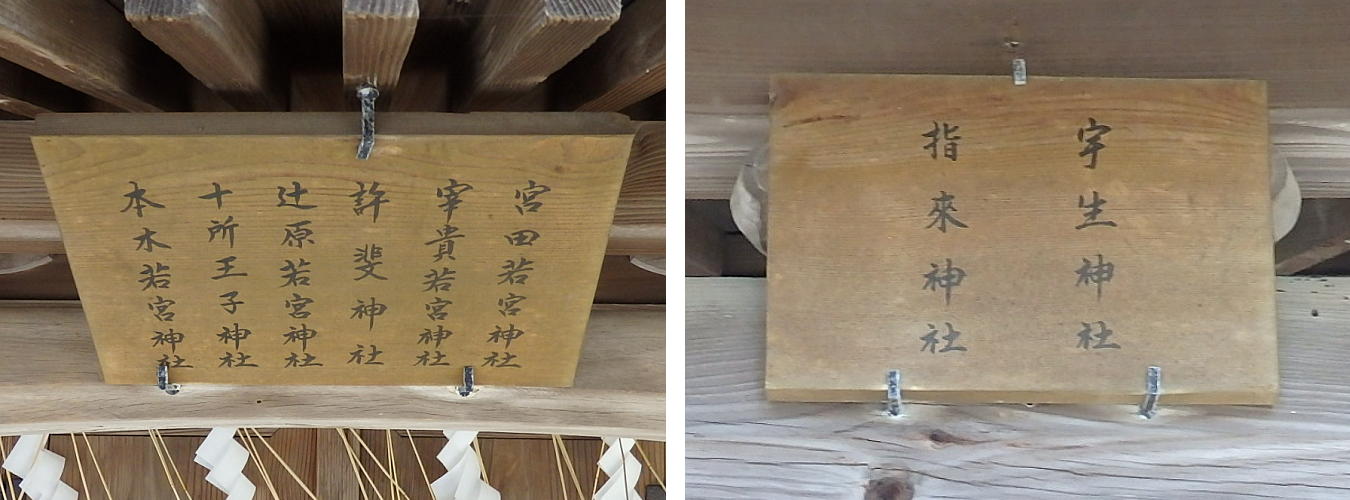

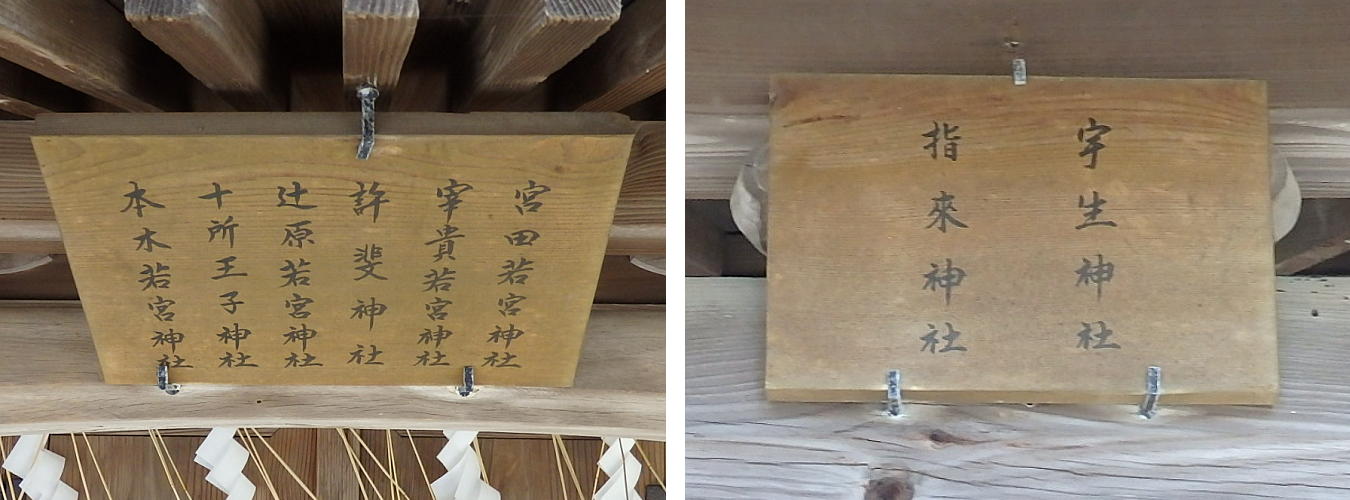

●宮田若宮神社と宇生神社

●宮田若宮神社(太玉命)

・宰貴若宮神社(稚彦霊日命)

・許斐神社(速玉命)

・辻原若宮神社(仁徳天皇)

・十所王子神社(建御名方命)

・本木若宮神社(八幡大神)

●宇生神社(伊邪那岐命・伊邪那美命)

・指來神社(阿蘇津彦命)

●政所神社と藤宮神社

●政所神社(素淺鳴命)

・朝拝神社(天御食持命)

・風隼神社(級長津彦命)

・息送神社(大御食津命)

・九日神社(月弓命)

・息正三位神社(宇佐津意美命)

・矢房神社(大日孁貴・大己貴・田心姫神)

・風降天神社(少彦名命)

・大都加神社(埴安命)

●藤宮神社(藤原鎌足)

・岡堺神社(玉依姫命)

・楯崎神社(大己貴命)

・上高宮神社(宗像清氏)

・上袴神社(大市姫命)

・山下神社(麓山祇命)

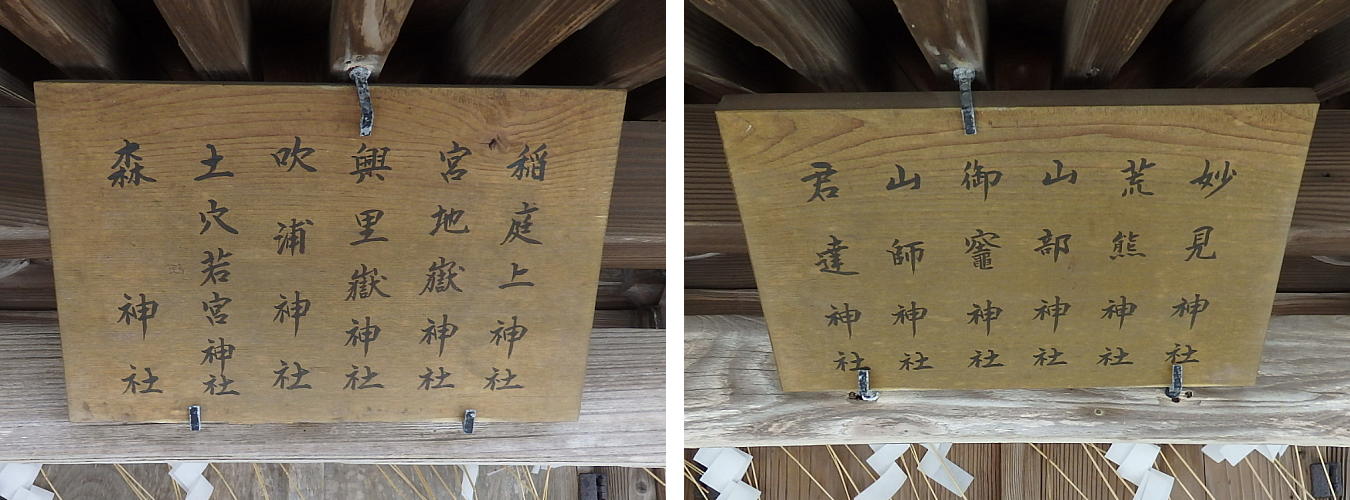

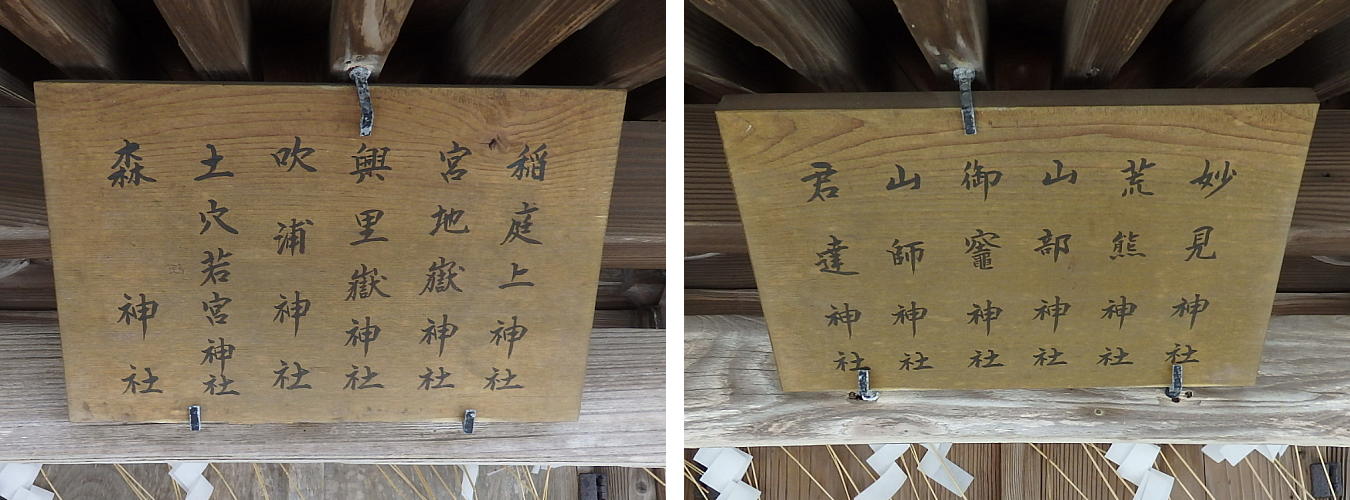

●稲庭上神社と妙見神社

●稲庭上神社(倉稲魂命)

・宮地嶽神社(正勝山祇命)

・與里嶽神社(䨄山祇命)

・浦神社(大之吹上男命)

・土穴若宮神社(譽田命)

・森神社(木花開耶姫命)

●妙見神社(少彦社)

・荒熊神社(伊弉諾命)

・山部神社(赤人)

・御竃神社(奥津日女)

・山師神社(大山祇命)

・君達神社(若雷命)

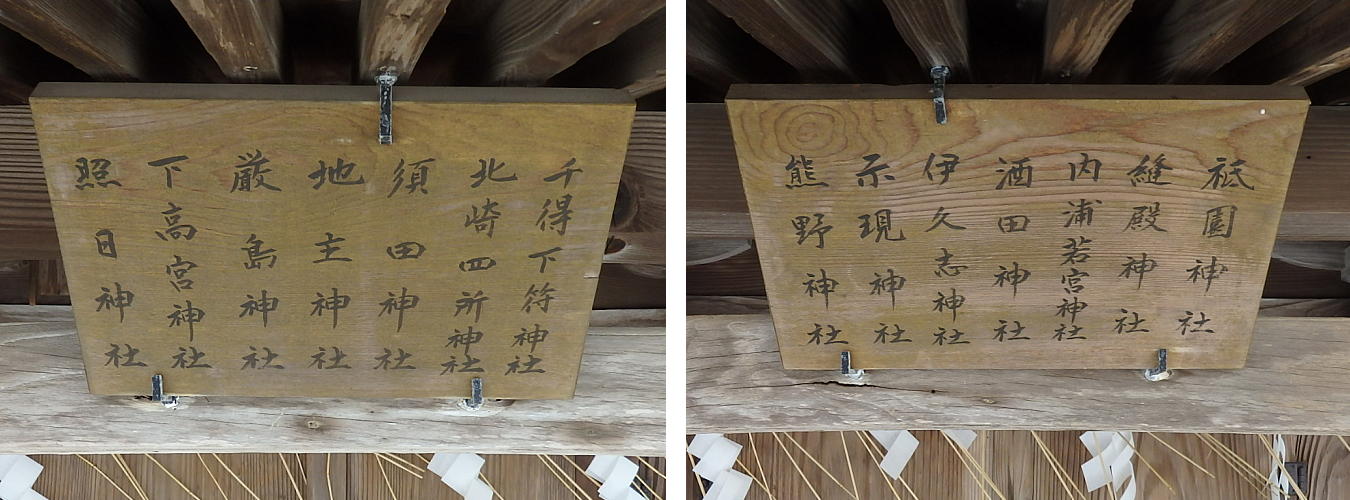

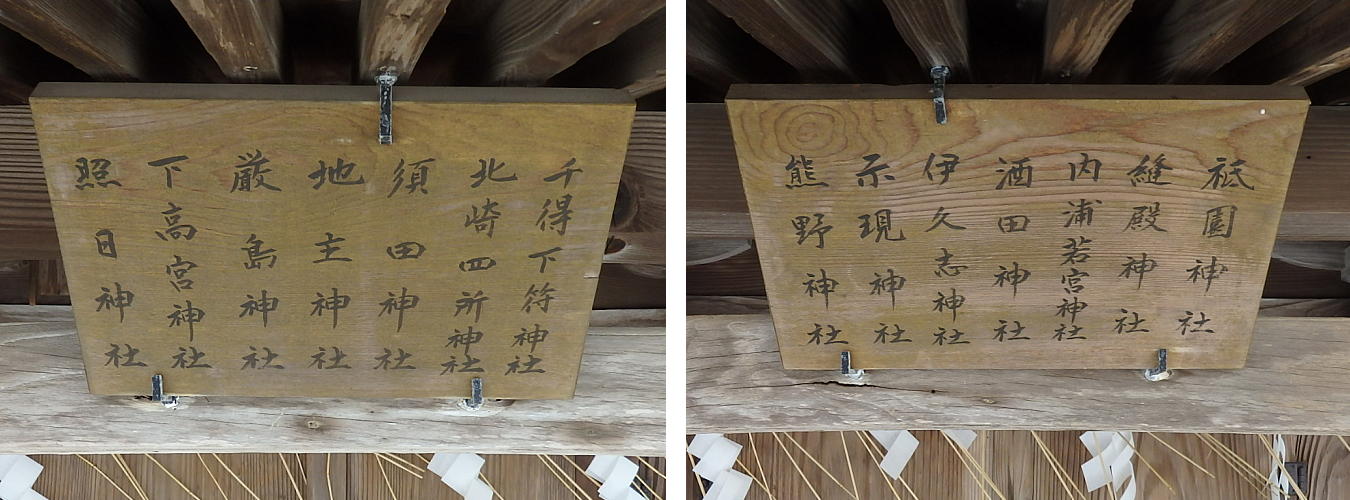

●千得下符神社と祇園神社

●千得下符神社(少彦命)

・北崎四所神社(玉柱屋姫命)

・須田神社(雨守大神)

・地主神社(大国主命)

・厳島神社(市杵島姫命)

・下高宮神社(大宮司代々之霊)

・照日神社(大日孁貴)

●祇園神社(素淺鳴命)

・縫殿神社(呉織穴織)

・内浦若宮神社(天夷島命)

・酒田神社(酒彌豆男命)

・伊久志神社(伊伎志爾男命)

・示現神社(大物主命)

・熊野神社(許斐権現)

●織幡神社と牧口神社

●織幡神社(武内大臣)

・飯豊神社(稲飯命)

・御霊神社(八所御霊)

・祓方神社(瀬織津姫命)

・葦木神社(句句酒馳命)

・山手神社(野椎姫命)

・波寄神社(少彦名命)

●牧口神社(三毛入野命)

・年毛神社(綿積豊玉彦命)

・浜宮神社(宗像三女神)

・西塔田若宮神社(稚雷神命)

・池浦山王神社(倉稲魂命)

・久米神社(事代主命)

・若八幡神社(八幡神)

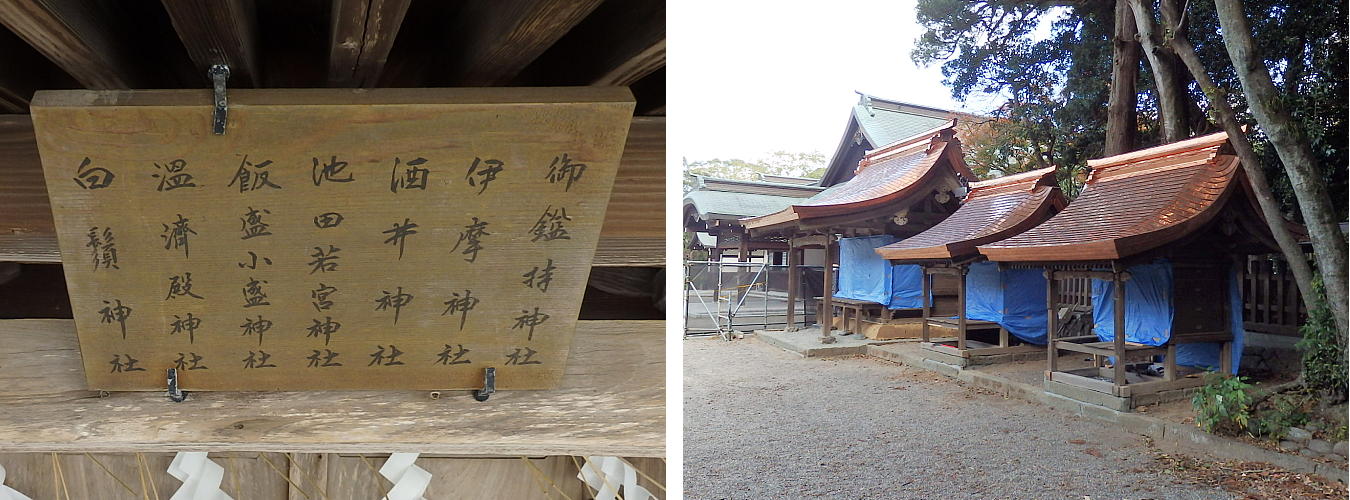

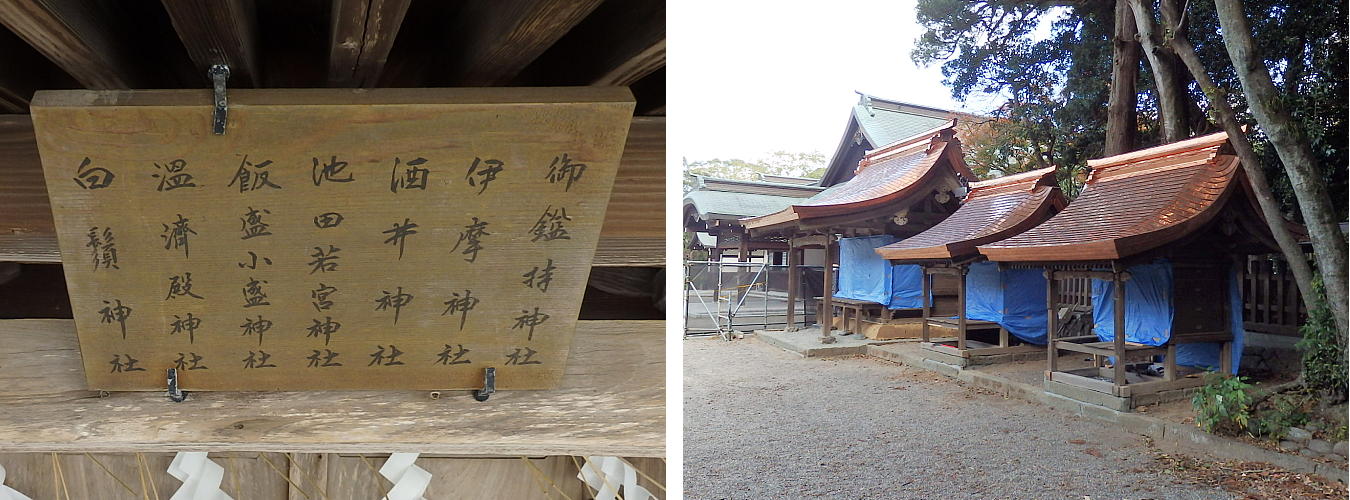

●御鑰持神社とその他3社

●御鑰持神社(倭姫命)

・伊摩神社(大山祇命)

・酒井神社(大山祇命)

・池田若宮神社(若年命)

・飯盛小盛神社(稲飯命)

・湯済殿神社(少彦命)

・白鬚神社(伊弉諾命)

その他、工事中の3社がありました。

おそらく、仮殿と大神神社と貴船神社だと思われます。

終わったー!

底知れぬ達成感!

●末社

・1675〜1676年建立

・銅板葺 一間社流造

本殿横にはズラーと末社が並んでいます。

まるで分身の術を見ているかのように、同じ形の社が並んでいました。

末社の数は22社。

宗像大社にゆかりのある121社の神々が祀られています。

説明板には

大化の改新により公地公民となりましたが、神郡と定められた地域にのみ神社の私有が認められ、全国の有力神社7社(伊勢神宮 内宮・外宮、安房神社、熊野大社、鹿島神宮、香取神宮、日前・国懸神宮、宗像大社)は八神郡と称されました。

九州では唯一、宗像のみが神郡と定められ、その神郡宗像内に祀られた各神社を集合奉祀したものが現在の末社群。

と書いてありました。

少々面倒臭いけど、それぞれの詳細を書いてみるかっ!

だいぶ長くなりそうなので、読むのスルーしてください!

●津加計志神社と正三位神社

●津加計志神社(阿田賀田須命)

・四道福松神社(大富道命)

・祓方遠賀堺神社(ウブラ姫命)

・山口御口代神社(麓山祇命)

・須多田神社(田田彦命)

・加津浦神社(伊賀津臣命)

●正三位神社(志賀大明神)

・草上神社(野槌姫命)

・四道神社(猿田彦命)

・稗和神社(保命神)

・御船漕神社(御蔭川神)

・天宮金宮神社(金山彦命)

●和加神社と孔大寺神社

●和加神社(稚日姫命)

・山口若宮神社(仁徳天皇)

・勝浦神社(健飯勝命)

・年津両上神社(歳徳神)

・酒多神社(酒彌豆女命)

・前戸神社(手力男命)

●孔大寺神社(水分命)

・所主神社(埴安命)

・龍王神社(綿積豊玉姫命)

・止止神社(道主命)

・年所神社(大山昨尊)

・祝詞神社(天児屋根命)

●国連神社と浪折神社

●国連神社(顕国玉命)

・荒神社(素淺鳴命)

・渡津神社(少童尊)

・柳牟田神社(速秋津日女水神)

・蛭田若宮神社(蛭子命)

・人見神社(天鈿女命)

●浪折神社(神直日命)

・年津久神社(大歳神)

・大井神社(健角身命)

・飯盛神社(伊弉諾命)

・和歌神社(柿本人麿 住吉大明神)

・国玉神社(大国霊神)

●宮田若宮神社と宇生神社

●宮田若宮神社(太玉命)

・宰貴若宮神社(稚彦霊日命)

・許斐神社(速玉命)

・辻原若宮神社(仁徳天皇)

・十所王子神社(建御名方命)

・本木若宮神社(八幡大神)

●宇生神社(伊邪那岐命・伊邪那美命)

・指來神社(阿蘇津彦命)

●政所神社と藤宮神社

●政所神社(素淺鳴命)

・朝拝神社(天御食持命)

・風隼神社(級長津彦命)

・息送神社(大御食津命)

・九日神社(月弓命)

・息正三位神社(宇佐津意美命)

・矢房神社(大日孁貴・大己貴・田心姫神)

・風降天神社(少彦名命)

・大都加神社(埴安命)

●藤宮神社(藤原鎌足)

・岡堺神社(玉依姫命)

・楯崎神社(大己貴命)

・上高宮神社(宗像清氏)

・上袴神社(大市姫命)

・山下神社(麓山祇命)

●稲庭上神社と妙見神社

●稲庭上神社(倉稲魂命)

・宮地嶽神社(正勝山祇命)

・與里嶽神社(䨄山祇命)

・浦神社(大之吹上男命)

・土穴若宮神社(譽田命)

・森神社(木花開耶姫命)

●妙見神社(少彦社)

・荒熊神社(伊弉諾命)

・山部神社(赤人)

・御竃神社(奥津日女)

・山師神社(大山祇命)

・君達神社(若雷命)

●千得下符神社と祇園神社

●千得下符神社(少彦命)

・北崎四所神社(玉柱屋姫命)

・須田神社(雨守大神)

・地主神社(大国主命)

・厳島神社(市杵島姫命)

・下高宮神社(大宮司代々之霊)

・照日神社(大日孁貴)

●祇園神社(素淺鳴命)

・縫殿神社(呉織穴織)

・内浦若宮神社(天夷島命)

・酒田神社(酒彌豆男命)

・伊久志神社(伊伎志爾男命)

・示現神社(大物主命)

・熊野神社(許斐権現)

●織幡神社と牧口神社

●織幡神社(武内大臣)

・飯豊神社(稲飯命)

・御霊神社(八所御霊)

・祓方神社(瀬織津姫命)

・葦木神社(句句酒馳命)

・山手神社(野椎姫命)

・波寄神社(少彦名命)

●牧口神社(三毛入野命)

・年毛神社(綿積豊玉彦命)

・浜宮神社(宗像三女神)

・西塔田若宮神社(稚雷神命)

・池浦山王神社(倉稲魂命)

・久米神社(事代主命)

・若八幡神社(八幡神)

●御鑰持神社とその他3社

●御鑰持神社(倭姫命)

・伊摩神社(大山祇命)

・酒井神社(大山祇命)

・池田若宮神社(若年命)

・飯盛小盛神社(稲飯命)

・湯済殿神社(少彦命)

・白鬚神社(伊弉諾命)

その他、工事中の3社がありました。

おそらく、仮殿と大神神社と貴船神社だと思われます。

終わったー!

底知れぬ達成感!

神宝館

●神宝館

この神宝館には沖ノ島の古代祭祀遺跡から出土したお宝が12万点も収蔵されているという!

そのうち8万点が国宝という!

それはもう、とんでもない宝物館なんです!

ちなみに、常時展示されているのは12万点のうち約300点です。

~画像は境内の看板より~

1階は宗像大社に伝わる美術工芸品。

2階は沖ノ島の祭祀神宝。

3階は宗像文書と郷土資料が展示されています。

宗像パワーに平伏すこと間違いなしです!

この神宝館には沖ノ島の古代祭祀遺跡から出土したお宝が12万点も収蔵されているという!

そのうち8万点が国宝という!

それはもう、とんでもない宝物館なんです!

ちなみに、常時展示されているのは12万点のうち約300点です。

~画像は境内の看板より~

1階は宗像大社に伝わる美術工芸品。

2階は沖ノ島の祭祀神宝。

3階は宗像文書と郷土資料が展示されています。

宗像パワーに平伏すこと間違いなしです!

オリジナル絵馬

●オリジナル絵馬

絵馬には、宗像三女神・みあれ祭と、沖ノ島・神宝がデザインされていました。

その他、波に飲まれる牛と素朴な兄妹(多分)がデザインされていました。

無欲!

・・・(笑)

いいなぁ、子供は!

絵馬には、宗像三女神・みあれ祭と、沖ノ島・神宝がデザインされていました。

その他、波に飲まれる牛と素朴な兄妹(多分)がデザインされていました。

無欲!

・・・(笑)

いいなぁ、子供は!

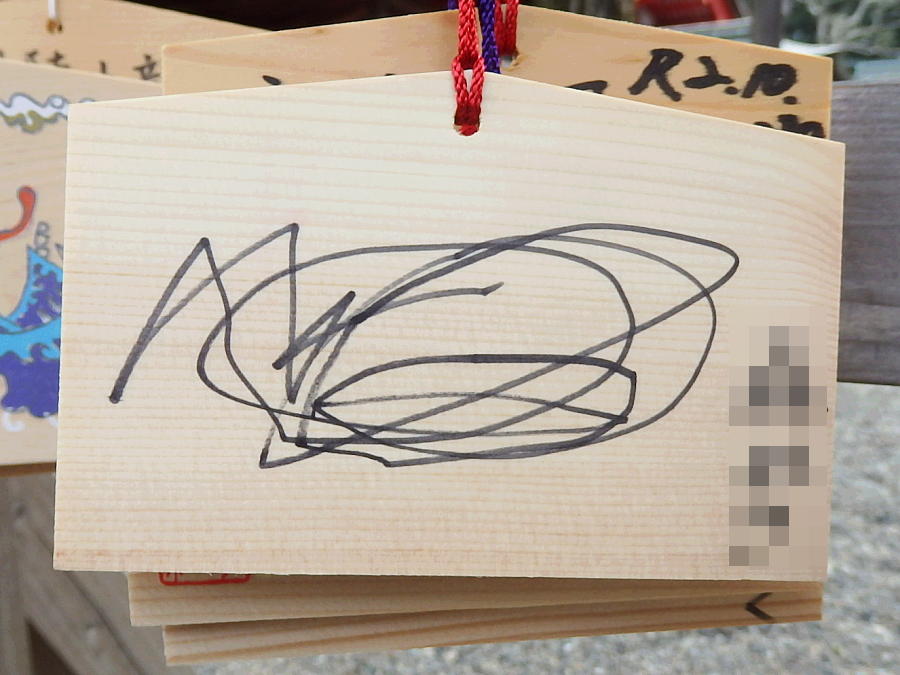

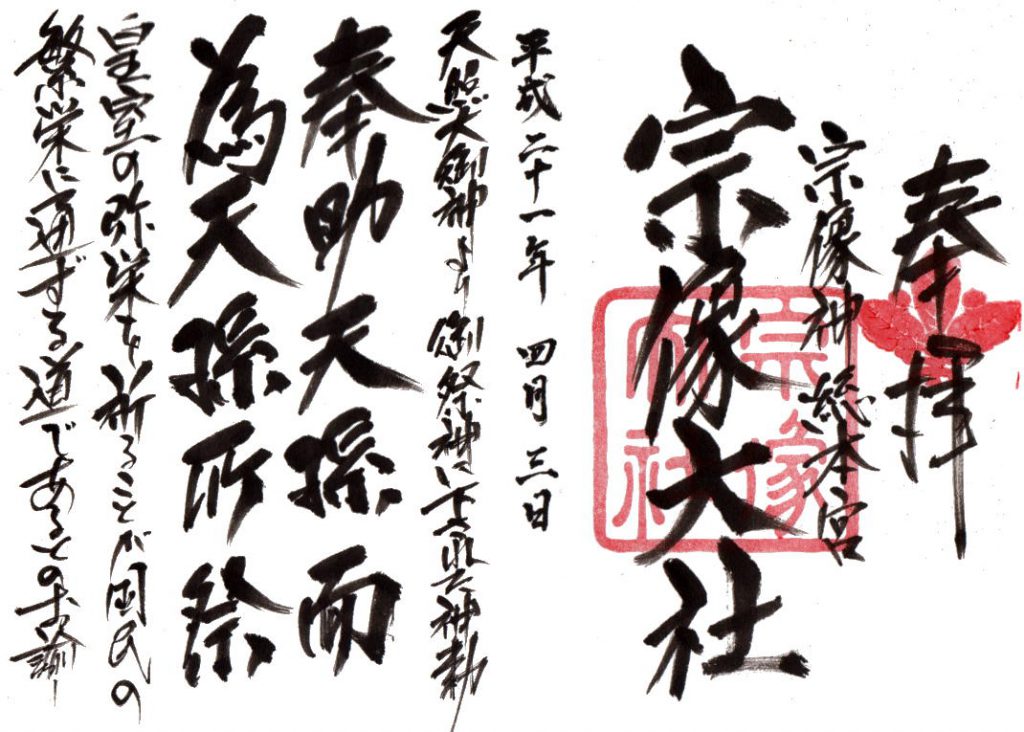

御朱印情報

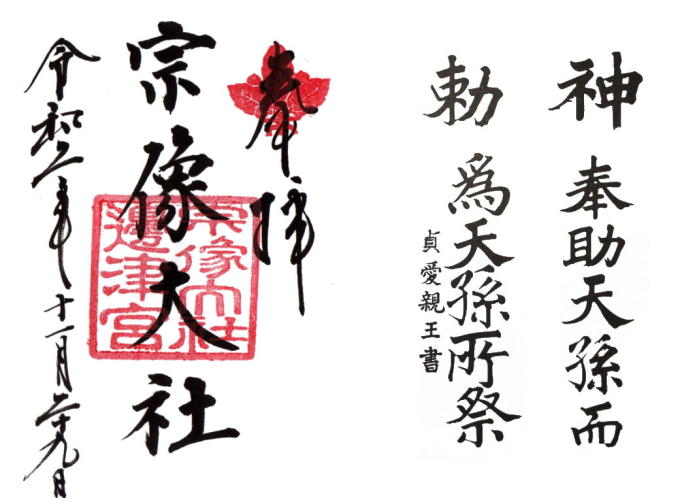

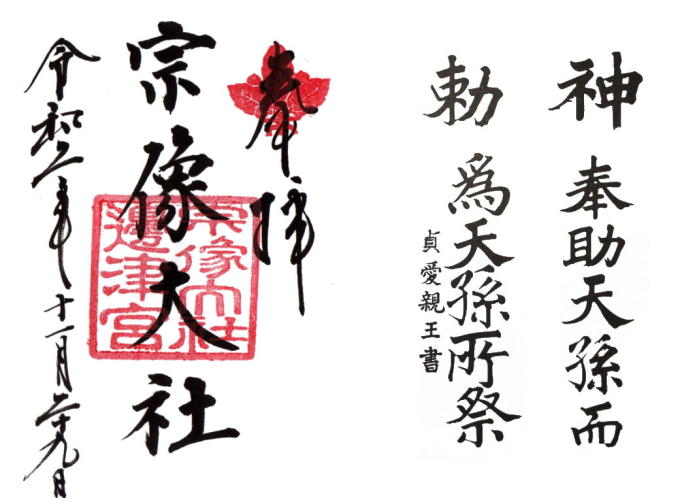

●御朱印情報

~画像は御朱印の受付場所・祈願殿~

●御朱印の種類

・宗像大社・辺津宮の御朱印

●御朱印の受付場所

・祈願殿(第一駐車場前)

●御朱印の受付時間

・9:00〜17:00

●御朱印の初穂料(料金)

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

(2020年12月現在)

2009年に参拝した時は見開きの御朱印でしたが、現在はシンプルに片面の御朱印になっています。

初穂料も300円から500円に値上げされていました。

御朱印帳がない方は書置きの御朱印があるそうです。

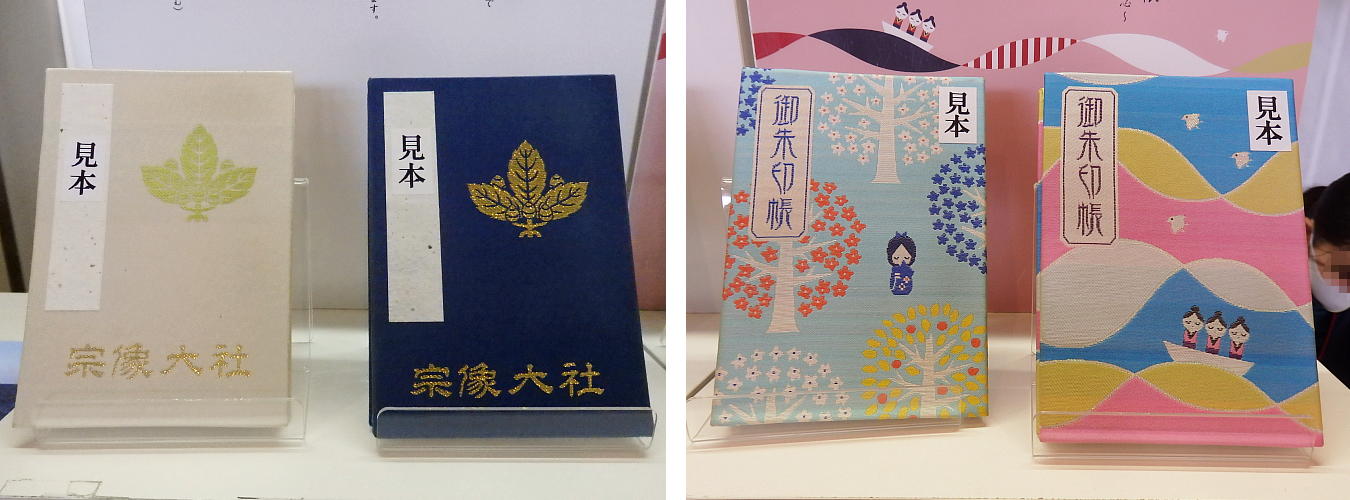

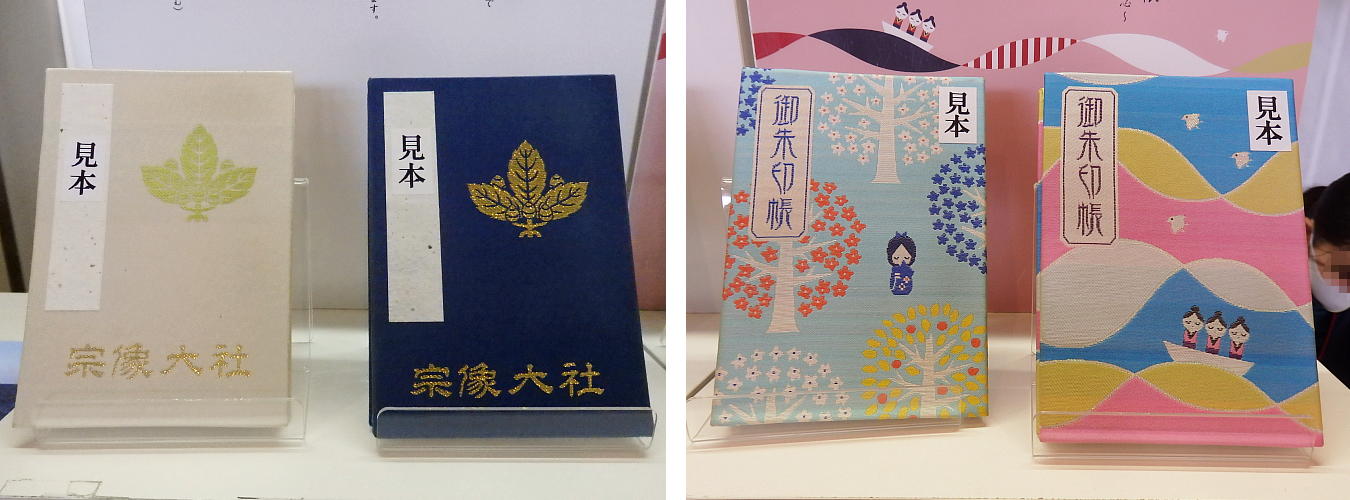

●オリジナル御朱印帳

●御朱印帳の種類

・社名と神紋(青・白)

16cm × 11cm

1500円(御朱印代込み)

・玄界灘の三女神

16cm × 11cm

2000円(御朱印代込み)

・鎮守の杜と三女神

16cm × 11cm

2000円(御朱印代込み)

オリジナル御朱印帳はこの3種類でした。

(2020年12月現在)

●鎮守の杜と三女神

・16cm × 11cm

・2000円(御朱印代込み)

御朱印帳の表紙裏には奉助天孫而 為天孫所祭と印刷されているので、なんちゃって見開き御朱印みたいになります。

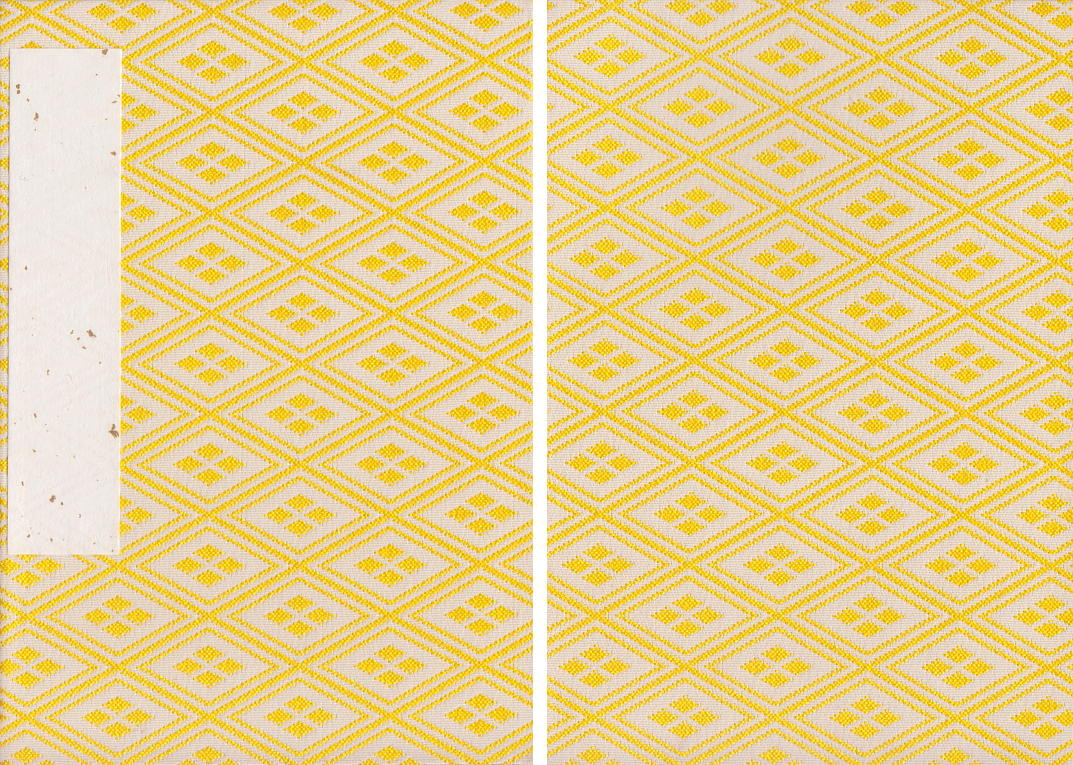

こちらは、以前宗像大社で購入した御朱印帳です。

オリジナル御朱印帳ではないかもしれませんが、思い出として貼りつけておきます。

●中津宮の御朱印

ちなみに、こちらは筑前大島に鎮座する中津宮の御朱印です。

中津宮の授与所で頂けます。

●沖津宮遥拝所の御朱印

こちらは、筑前大島に鎮座する沖津宮遥拝所の御朱印です。

中津宮の授与所で頂けます。

~画像は御朱印の受付場所・祈願殿~

●御朱印の種類

・宗像大社・辺津宮の御朱印

●御朱印の受付場所

・祈願殿(第一駐車場前)

●御朱印の受付時間

・9:00〜17:00

●御朱印の初穂料(料金)

・500円

●期間限定・特別御朱印

・なし

(2020年12月現在)

2009年に参拝した時は見開きの御朱印でしたが、現在はシンプルに片面の御朱印になっています。

初穂料も300円から500円に値上げされていました。

御朱印帳がない方は書置きの御朱印があるそうです。

●オリジナル御朱印帳

●御朱印帳の種類

・社名と神紋(青・白)

16cm × 11cm

1500円(御朱印代込み)

・玄界灘の三女神

16cm × 11cm

2000円(御朱印代込み)

・鎮守の杜と三女神

16cm × 11cm

2000円(御朱印代込み)

オリジナル御朱印帳はこの3種類でした。

(2020年12月現在)

●鎮守の杜と三女神

・16cm × 11cm

・2000円(御朱印代込み)

御朱印帳の表紙裏には奉助天孫而 為天孫所祭と印刷されているので、なんちゃって見開き御朱印みたいになります。

こちらは、以前宗像大社で購入した御朱印帳です。

オリジナル御朱印帳ではないかもしれませんが、思い出として貼りつけておきます。

●中津宮の御朱印

ちなみに、こちらは筑前大島に鎮座する中津宮の御朱印です。

中津宮の授与所で頂けます。

宗像大社 中津宮の御朱印~七夕伝説発祥の地~(福岡県宗像市大島)

所在地福岡県宗像市大島1811祭 神湍津姫神社 格国幣大社・式内社筑前國宗像郡 宗像神社3座(並名神大)由 緒創建年は不詳。古事記・日本書紀によると、天照大神と素戔嗚尊の誓約の際、天照大神が素戔嗚...

●沖津宮遥拝所の御朱印

こちらは、筑前大島に鎮座する沖津宮遥拝所の御朱印です。

中津宮の授与所で頂けます。

宗像大社 沖津宮遙拝所の御朱印~神宿る沖ノ島を拝む~(福岡県宗像市大島)

所在地福岡県宗像市大島祭 神田心姫神由 緒創建年は不詳。古事記・日本書紀によると、天照大神と素戔嗚尊の誓約の際、天照大神が素戔嗚の剣を噛み砕き、プッと吹き出した破片から生まれたのが宗像三女神。宗像三女神は...

参拝情報とアクセス

●開門時間

・6:00~19:00

※祈祷受付時間 8:00~17:00

●定休日

・なし

●拝観料

・無料

●神宝館

・開館時間

9:00〜16:30

・拝観料

一般 800円

高大生 500円

小中生 400円

●駐車場

・第1駐車場 700台

・第2駐車場 200台

・第3駐車場 100台

駐車場料金は3ヶ所とも無料です。

●アクセス

・九州自動車道

若宮インターから約20分

古賀インターから約25分

・最寄りの駅

JR鹿児島本線 東郷駅

・バス

JR東郷駅から

神湊波止場行きバス(宗像大社経由)に乗車

↓

宗像大社前で下車(乗車時間 約12分)

・特急バスむなかた号

(天神と宗像大社・辺津宮をつなぐバス)

天神日銀発

9:00 10:00 11:00

・6:00~19:00

※祈祷受付時間 8:00~17:00

●定休日

・なし

●拝観料

・無料

●神宝館

・開館時間

9:00〜16:30

・拝観料

一般 800円

高大生 500円

小中生 400円

●駐車場

・第1駐車場 700台

・第2駐車場 200台

・第3駐車場 100台

駐車場料金は3ヶ所とも無料です。

●アクセス

・九州自動車道

若宮インターから約20分

古賀インターから約25分

・最寄りの駅

JR鹿児島本線 東郷駅

・バス

JR東郷駅から

神湊波止場行きバス(宗像大社経由)に乗車

↓

宗像大社前で下車(乗車時間 約12分)

・特急バスむなかた号

(天神と宗像大社・辺津宮をつなぐバス)

天神日銀発

9:00 10:00 11:00