| 所在地 | 広島県尾道市長江1丁目11−11 |

|---|---|

| 宗 派 | 真言宗醍醐派 |

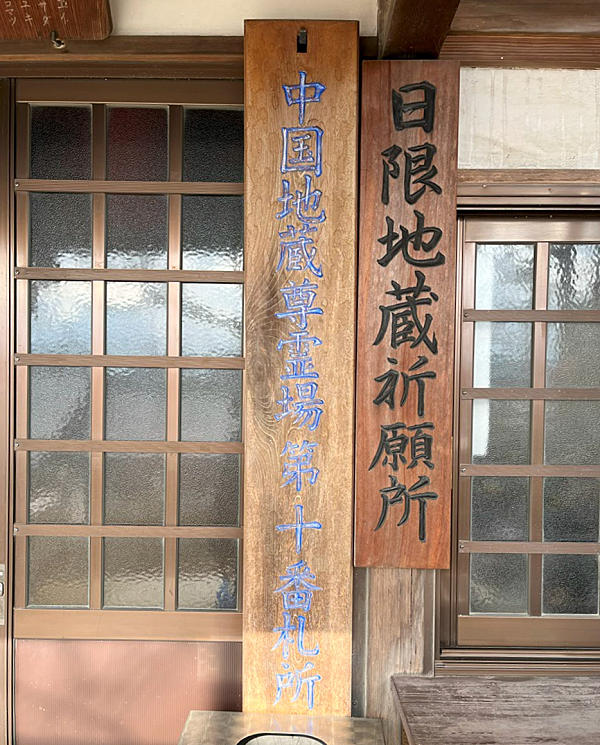

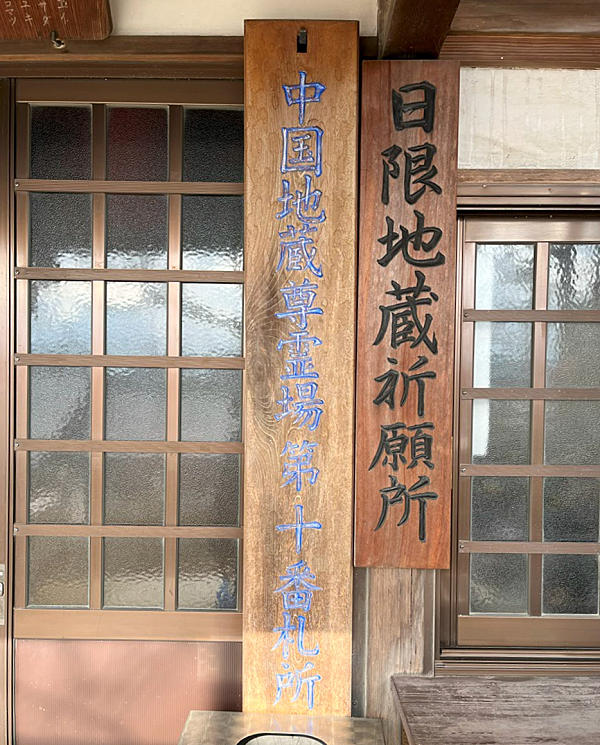

| 札 所 | 中国地蔵尊霊場 第10番 |

| 由 緒 | 創建年は不詳。一説によると、平安時代初期に空海(弘法大師)が入唐した頃にはすでに創建されていたお寺といわれています。901年、菅原道真が大宰府へ左遷。その際、尾道に寄ったという。その縁により、天神坊(現・大山寺)の境内に菅原道真の袖を祀る祠を建立(御袖天満宮)。そして天神坊(現・大山寺)は御袖天満宮の別当寺になったという。1069~1073年、西国寺の慶鑁が多くの末寺を建立。この寺もその頃に中興され、1175年に再建。その後、1606年に整備。明治時代、神仏分離令により天神坊と御袖天満宮は分離し現在に至るそうです。 |

| HP | 【公式】尾道 七佛めぐり |

境内入口

本日は尾道七佛めぐりをしております。

そんなこんなで、千光寺での参拝を終えて、次の目的地であります大山寺へ向かうことに。

大山寺へ続く道は、途中まで御袖天満宮と同じルートを歩くことになります。

昭和の香りが残るノスタルジックな道でした。

そうこうしていると、尾道七佛めぐり4ヶ寺目となります大山寺に到着。

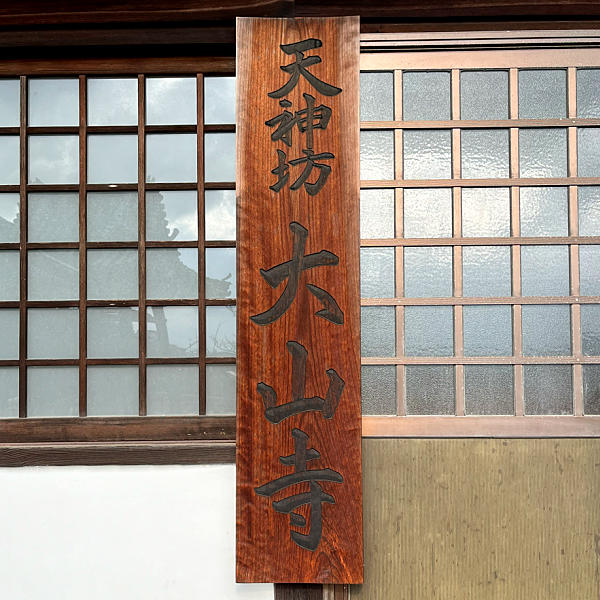

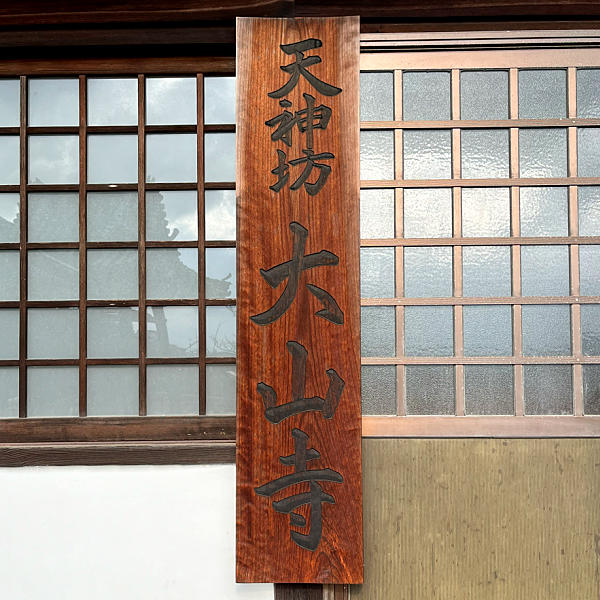

このお寺の正式名称は米瑠山 天神坊 大山寺。

米瑠山 天神坊 大山寺と書いて・・・

米瑠山は何て読むの?

べいるざん? べいりゅうざん?

まいるざん? まいりゅうざん?

天神坊はそのまんまてんじんぼうと読むんだろうなぁ。

ほんでもって大山寺はだいせんじ・・・ではなくたいさんじと読むそうです。

OH〜、ニホンゴムズカシイ・・・

って、日本語以外の言葉も喋れるような言い方すんな(笑)

そんなこんなで、参拝開始。

山門と鐘楼

●山門

●山門

・建立年不明

・瓦葺 切妻造 薬医門

まず最初に登場するのは素朴な山門。

これまで巡った尾道七佛めぐりのお寺はどこも個性的なお寺さんでしたが、この大山寺はどこかしらオーソドックスでクラシカルな空気が漂っていました。

そんなこんなで、山門をくぐる。

●鐘楼

●鐘楼

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

続いて、鐘楼へ。

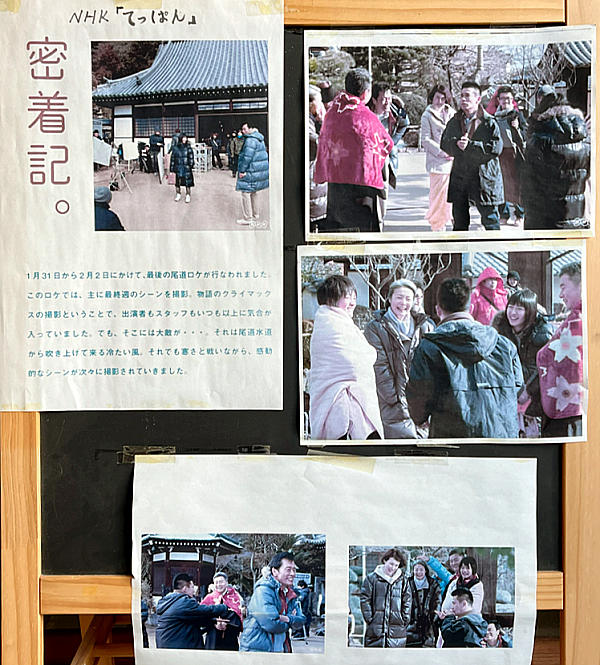

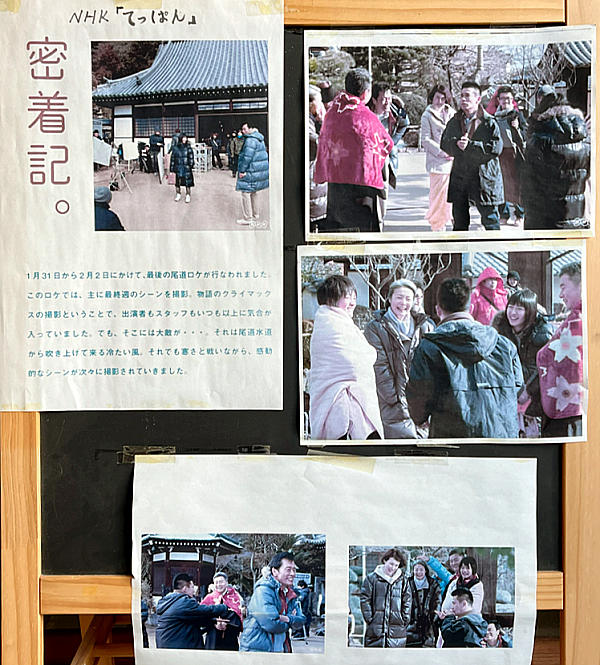

どうやらこのお寺は朝ドラ・てっぱんのロケ地なんだとか!

というか、朝ドラ見ないから、てっぱんと言われてもピンときません・・・(^人^)

ネットの情報によると、ヒロイン・あかりがこの鐘を突いたんだとか。

帰宅後に知ったのですが、普段は鐘を突くことはできませんが、お寺の方に申し出ると鐘を突くことができるんだって。

それにしても尾道はロケ地だらけだなぁ!

さすが映画の町!

ちなみに庫裏にロケ中の写真がありましたよ。

主人公の瀧本美織さんをはじめ、安田成美さんや、遠藤憲一さんや、柳沢慎吾さんなどの姿が!

何だかみんな楽しそう〜(笑)

●山門

・建立年不明

・瓦葺 切妻造 薬医門

まず最初に登場するのは素朴な山門。

これまで巡った尾道七佛めぐりのお寺はどこも個性的なお寺さんでしたが、この大山寺はどこかしらオーソドックスでクラシカルな空気が漂っていました。

そんなこんなで、山門をくぐる。

●鐘楼

●鐘楼

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

続いて、鐘楼へ。

どうやらこのお寺は朝ドラ・てっぱんのロケ地なんだとか!

というか、朝ドラ見ないから、てっぱんと言われてもピンときません・・・(^人^)

ネットの情報によると、ヒロイン・あかりがこの鐘を突いたんだとか。

帰宅後に知ったのですが、普段は鐘を突くことはできませんが、お寺の方に申し出ると鐘を突くことができるんだって。

それにしても尾道はロケ地だらけだなぁ!

さすが映画の町!

ちなみに庫裏にロケ中の写真がありましたよ。

主人公の瀧本美織さんをはじめ、安田成美さんや、遠藤憲一さんや、柳沢慎吾さんなどの姿が!

何だかみんな楽しそう〜(笑)

本堂と六角堂

●本堂

●本堂

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

続いて、本堂で参拝。

宗派は真言宗醍醐派。

御本尊は大日如来さん(胎蔵界)。

堂内に上がることができなかったため確認することができませんでしたが、このお寺には尾道市の重要文化財に指定された3体の仏像さんがおられるみたいです。

いずれも室町時代作なんだとか。

●六角堂

●六角堂

・建立年不明

・銅板葺 六角宝形造

本堂と鐘楼の間には小ぶりな六角堂がありました。

ネットの情報によると、堂内には阿弥陀如来さんが安置されているそうですよ。

●本堂

・建立年不明

・瓦葺 入母屋造

続いて、本堂で参拝。

宗派は真言宗醍醐派。

御本尊は大日如来さん(胎蔵界)。

堂内に上がることができなかったため確認することができませんでしたが、このお寺には尾道市の重要文化財に指定された3体の仏像さんがおられるみたいです。

いずれも室町時代作なんだとか。

●尾道市指定重要文化財

・十一面観音菩薩坐像

・聖観音菩薩坐像

・如意輪観音菩薩坐像

・十一面観音菩薩坐像

・聖観音菩薩坐像

・如意輪観音菩薩坐像

●六角堂

●六角堂

・建立年不明

・銅板葺 六角宝形造

本堂と鐘楼の間には小ぶりな六角堂がありました。

ネットの情報によると、堂内には阿弥陀如来さんが安置されているそうですよ。

庚申堂

●庚申堂

●庚申堂

・建立年不明

・瓦葺 切妻造

続いて、庚申堂を参拝。

庚申堂ということで、御本尊は青面金剛さん。

青面金剛さんは、一般的に六臂の憤怒像。

その名の通り青い肌をしています。

実は青面金剛は庚申信仰と非常に関わり深い仏様なのです。

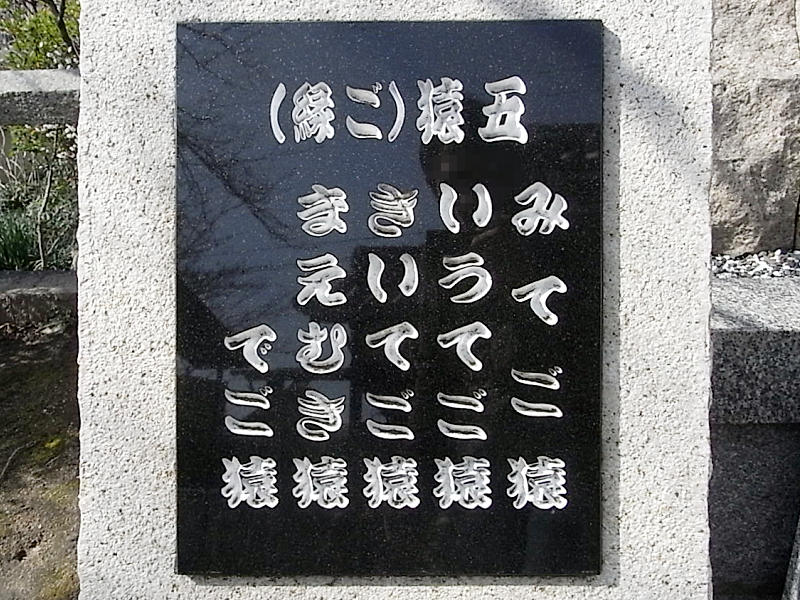

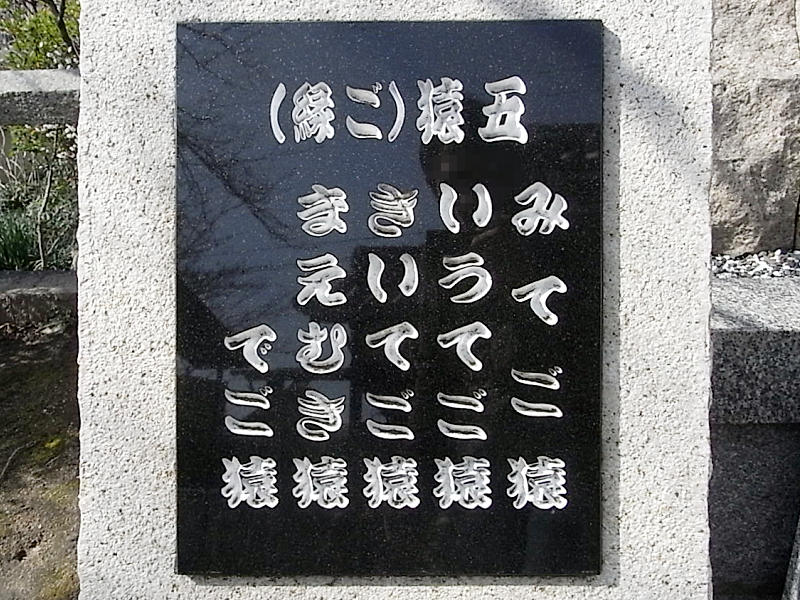

●21世紀の新三猿像

ということで、このお寺さんにも三猿がおられました。

見ざる、聞かざる、言わざる・・・

いや、待て!

三猿をよく見てみると

がっつり見てる、聞いてる、言ってる!

通常の三猿と逆のポーズになってる(笑)

どうやらこれは、見てご猿(えん)、聞いてご猿(えん)、言うてご猿(えん)という意味らしく、世の中の正しいことをよく見よう、よく聞こう、よく言おうという願いが込められてるんだって。

●五猿(ご縁)

・みてご猿

・いうてご猿

・きいてご猿

・まえむき猿

・でご猿

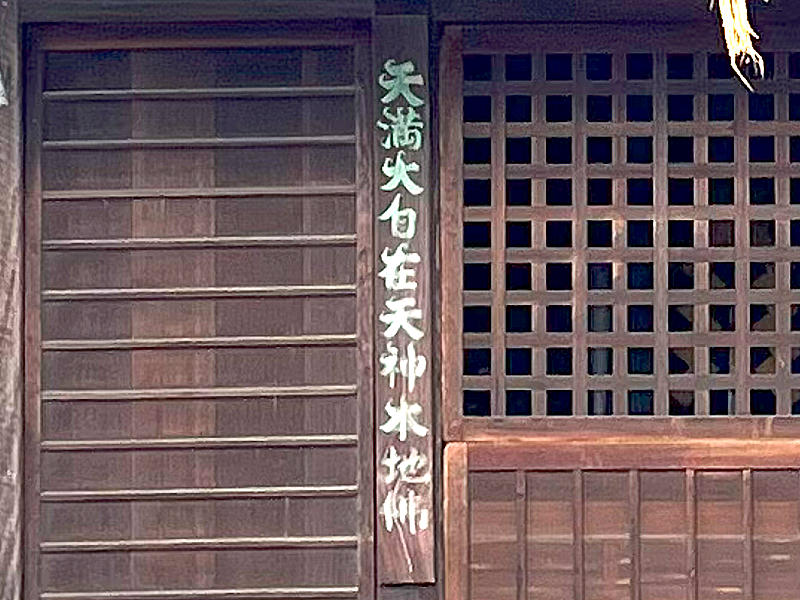

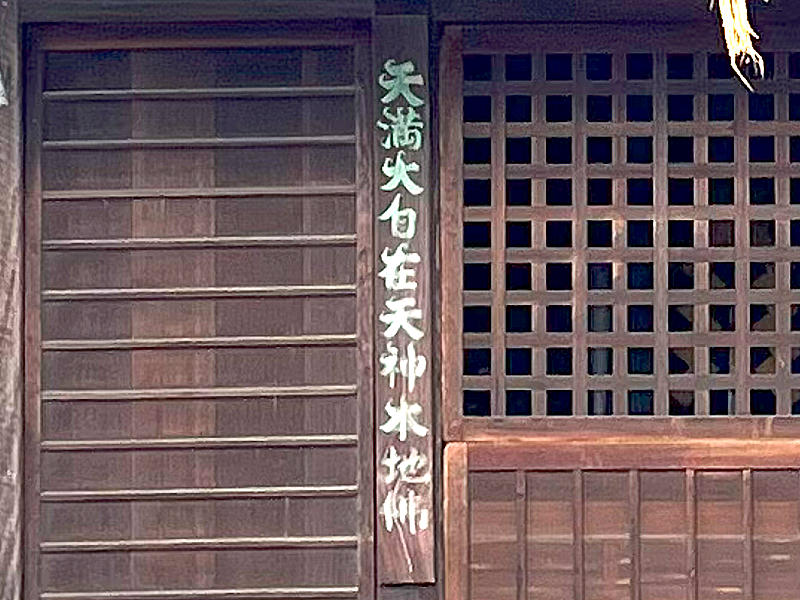

その他、庚申堂には天満大自在天神本地佛と書かれた札が掛けられていました。

天満大自在天神とは菅原道真さんのことです。

ということで、この庚申堂には青面金剛さんの他に、菅原道真さんの本地仏が安置されているみたいですね。

ちなみに菅原道真さんの本地仏は十一面観音さんです。

って、なんで菅原道真さんの本地仏が!?

米瑠山 天神坊 大山寺という院号でもわかる通り、この大山寺は菅原道真さんと非常に関わりの深いお寺さんなんです。

そんなこんなで、大山寺の隣には御袖天満宮が鎮座しています。

大山寺と御袖天満宮は石橋で繋がっているので、感覚的にはほぼ同一境内です。

ちなみに大山寺の寺紋は天満系並びに天神系のシンボルマークであります梅鉢紋でした。

あと、大山寺の境内には天満系並びに天神系のシンボルフラワーであります梅が咲いていました。

●庚申堂

・建立年不明

・瓦葺 切妻造

続いて、庚申堂を参拝。

庚申堂ということで、御本尊は青面金剛さん。

青面金剛さんは、一般的に六臂の憤怒像。

その名の通り青い肌をしています。

実は青面金剛は庚申信仰と非常に関わり深い仏様なのです。

●庚申信仰とは?

60日に1度、または60年に1度訪れるといわれる庚申の日の夜。

道教の教えによると、この日の夜に眠ってしまうと、人の体内にすんでいる三尸(さんし)という3種類の悪い虫が天に昇り、天帝にその人の日頃の行いを報告するという!

さらに、罪状によっては寿命が縮まるという!

寿命が縮んでしまっては大変!

ということで当時の人々は、この日は身を慎んで虫が抜け出せないように徹夜をして過ごしたそうです。

やがて、その教えが広まっていく中で仏教や庶民の信仰が加わり、江戸時代には全国の農村などで大ブームを巻き起こしたそうです。

身を慎むことから始まった信仰ですが、時とともに米や野菜やお金を持ち寄り、みんなでワイワイと過ごす楽しい集まりになっていったんだって。

また、様々な情報を交換して、農作業の知識や技術を研究する場にもなったそうです。

しかし、ややこしいのは、庚申さまは信仰対象が特定されてないこと。

その時代や場所で仏教や神道の影響を受けているので、信仰対象が青面金剛や猿田彦大神だったりします。

また神様の使徒が猿、または申(さる)= 猿ということで、猿が信仰対象だったりもします。

庚申堂といえば、ならまち(奈良)の身代わり猿や、八坂庚申堂(京都)のくくり猿が有名です。

ちなみに、このお寺の庚申堂で祀られているのは青面金剛さん。

青面金剛さんに仕えるのも猿です。

全国各地にある青面金剛さんが刻まれた庚申塔には、見ざる・言わざる・聞かざるでお馴染みの三猿がおられるので、庚申塔を見つけたら三猿探しをするのも楽しみの1つです。

ちなみに、青面金剛さんは三尸の虫を退治してくれる仏様といわれています。

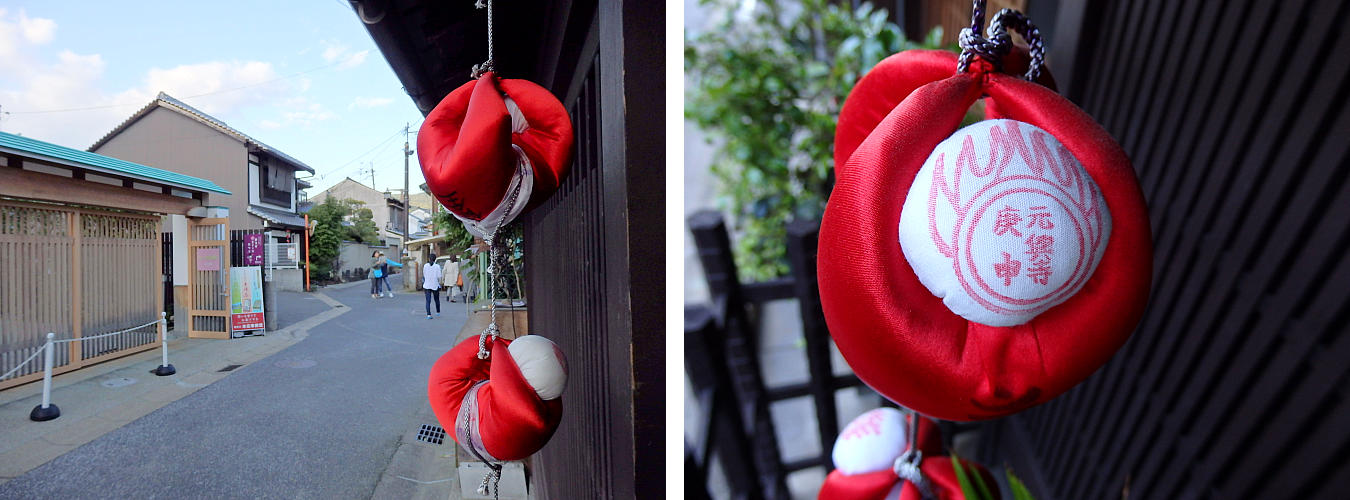

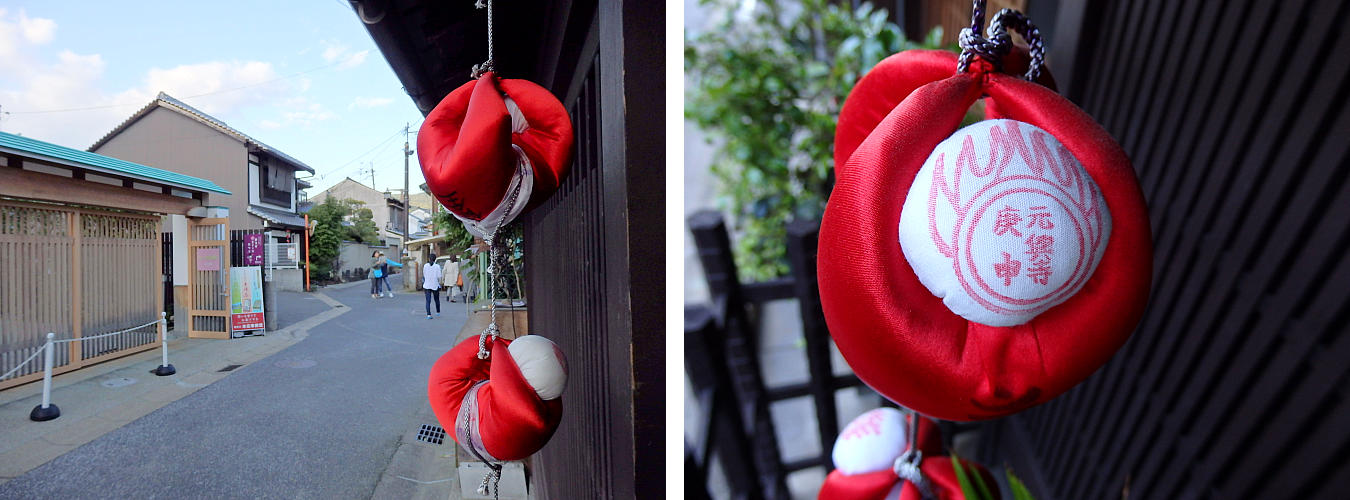

●身代わり猿とは?

猿は人間に最も近いけど、畜生の浅ましさから本能(欲望)のままに行動してしまいます。

だから人間もほっておけば欲望のままに行動しようとします。

そんなこんなで、人間の身代わりに猿をくくりつけることで、人間の中にある邪欲が動き出さないように念じたのが身代わり猿といわれています。

60日に1度、または60年に1度訪れるといわれる庚申の日の夜。

道教の教えによると、この日の夜に眠ってしまうと、人の体内にすんでいる三尸(さんし)という3種類の悪い虫が天に昇り、天帝にその人の日頃の行いを報告するという!

さらに、罪状によっては寿命が縮まるという!

寿命が縮んでしまっては大変!

ということで当時の人々は、この日は身を慎んで虫が抜け出せないように徹夜をして過ごしたそうです。

やがて、その教えが広まっていく中で仏教や庶民の信仰が加わり、江戸時代には全国の農村などで大ブームを巻き起こしたそうです。

身を慎むことから始まった信仰ですが、時とともに米や野菜やお金を持ち寄り、みんなでワイワイと過ごす楽しい集まりになっていったんだって。

また、様々な情報を交換して、農作業の知識や技術を研究する場にもなったそうです。

しかし、ややこしいのは、庚申さまは信仰対象が特定されてないこと。

その時代や場所で仏教や神道の影響を受けているので、信仰対象が青面金剛や猿田彦大神だったりします。

また神様の使徒が猿、または申(さる)= 猿ということで、猿が信仰対象だったりもします。

庚申堂といえば、ならまち(奈良)の身代わり猿や、八坂庚申堂(京都)のくくり猿が有名です。

ちなみに、このお寺の庚申堂で祀られているのは青面金剛さん。

青面金剛さんに仕えるのも猿です。

全国各地にある青面金剛さんが刻まれた庚申塔には、見ざる・言わざる・聞かざるでお馴染みの三猿がおられるので、庚申塔を見つけたら三猿探しをするのも楽しみの1つです。

ちなみに、青面金剛さんは三尸の虫を退治してくれる仏様といわれています。

●身代わり猿とは?

猿は人間に最も近いけど、畜生の浅ましさから本能(欲望)のままに行動してしまいます。

だから人間もほっておけば欲望のままに行動しようとします。

そんなこんなで、人間の身代わりに猿をくくりつけることで、人間の中にある邪欲が動き出さないように念じたのが身代わり猿といわれています。

●21世紀の新三猿像

ということで、このお寺さんにも三猿がおられました。

見ざる、聞かざる、言わざる・・・

いや、待て!

三猿をよく見てみると

がっつり見てる、聞いてる、言ってる!

通常の三猿と逆のポーズになってる(笑)

どうやらこれは、見てご猿(えん)、聞いてご猿(えん)、言うてご猿(えん)という意味らしく、世の中の正しいことをよく見よう、よく聞こう、よく言おうという願いが込められてるんだって。

●五猿(ご縁)

・みてご猿

・いうてご猿

・きいてご猿

・まえむき猿

・でご猿

その他、庚申堂には天満大自在天神本地佛と書かれた札が掛けられていました。

天満大自在天神とは菅原道真さんのことです。

ということで、この庚申堂には青面金剛さんの他に、菅原道真さんの本地仏が安置されているみたいですね。

ちなみに菅原道真さんの本地仏は十一面観音さんです。

って、なんで菅原道真さんの本地仏が!?

米瑠山 天神坊 大山寺という院号でもわかる通り、この大山寺は菅原道真さんと非常に関わりの深いお寺さんなんです。

●菅原道真と大山寺

901年、菅原道真さんが無実の罪により京から大宰府へ左遷される際、尾道に立ち寄ったそうです。

その際、住民から麦飯と醴酒などの接待を受けたんだって。

このことに感謝した道真さんは、自らの着物の片袖を破り自身の姿を描いて与えたそうです。

その後、別当寺・天神坊(現・大山寺)の境内にその袖を祀る祠を建立。

その袖は御袖の御影と呼ばれていたことから御袖天満宮と呼ばれるようになったという。

901年、菅原道真さんが無実の罪により京から大宰府へ左遷される際、尾道に立ち寄ったそうです。

その際、住民から麦飯と醴酒などの接待を受けたんだって。

このことに感謝した道真さんは、自らの着物の片袖を破り自身の姿を描いて与えたそうです。

その後、別当寺・天神坊(現・大山寺)の境内にその袖を祀る祠を建立。

その袖は御袖の御影と呼ばれていたことから御袖天満宮と呼ばれるようになったという。

そんなこんなで、大山寺の隣には御袖天満宮が鎮座しています。

大山寺と御袖天満宮は石橋で繋がっているので、感覚的にはほぼ同一境内です。

ちなみに大山寺の寺紋は天満系並びに天神系のシンボルマークであります梅鉢紋でした。

あと、大山寺の境内には天満系並びに天神系のシンボルフラワーであります梅が咲いていました。

御袖天満宮の御朱印|尾道七社の1社|映画・転校生のロケ地(広島県尾道市)

所在地広島県尾道市長江1丁目11−16祭 神菅原道真由 緒901年、菅原道真が無実の罪により京から大宰府へ左遷される際、尾道に立ち寄ったそうです。その際、住民から麦飯と醴酒などの接待を受けたという。これに...

地蔵堂(日限地蔵尊)

●地蔵堂(日限地蔵尊)

●地蔵堂

・建立年不明

・瓦葺 妻入り切妻造

続いて、地蔵堂を参拝。

どうやらこちらは中国地蔵尊霊場の第10番札所のようです。

御本尊は日限地蔵さん。

日限地蔵さんとは、その名の通り日を限って祈願すると願いが叶うというお地蔵さんです。

ネットの情報によると、堂内には6体の重軽地蔵さんが安置されてるんだって。

重軽地蔵さんは1体5~12kgの重さがあり、軽く持ち上がれば願いごとが叶い、重く感じれば願いは叶わない(かも?)といわれるお地蔵さんです。

お堂が閉まっていたため、重軽地蔵さんを持ち上げることはできませんでしたが、過去に各地にある重軽系の石造物は全て重く感じてきた私です。

きっとこの重軽地蔵さんも重く感じるんだろうなぁ。

その他、地蔵堂には水子地蔵さんもおられました。

●地蔵堂

・建立年不明

・瓦葺 妻入り切妻造

続いて、地蔵堂を参拝。

どうやらこちらは中国地蔵尊霊場の第10番札所のようです。

御本尊は日限地蔵さん。

日限地蔵さんとは、その名の通り日を限って祈願すると願いが叶うというお地蔵さんです。

ネットの情報によると、堂内には6体の重軽地蔵さんが安置されてるんだって。

重軽地蔵さんは1体5~12kgの重さがあり、軽く持ち上がれば願いごとが叶い、重く感じれば願いは叶わない(かも?)といわれるお地蔵さんです。

お堂が閉まっていたため、重軽地蔵さんを持ち上げることはできませんでしたが、過去に各地にある重軽系の石造物は全て重く感じてきた私です。

きっとこの重軽地蔵さんも重く感じるんだろうなぁ。

その他、地蔵堂には水子地蔵さんもおられました。

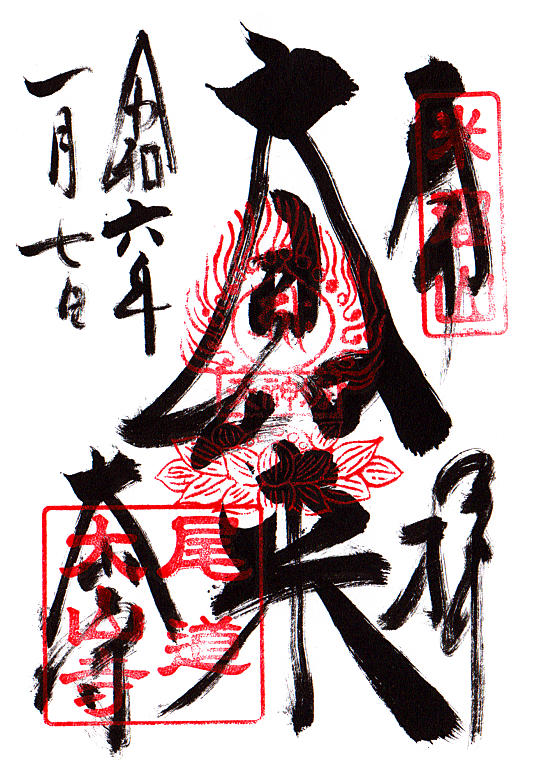

御朱印情報

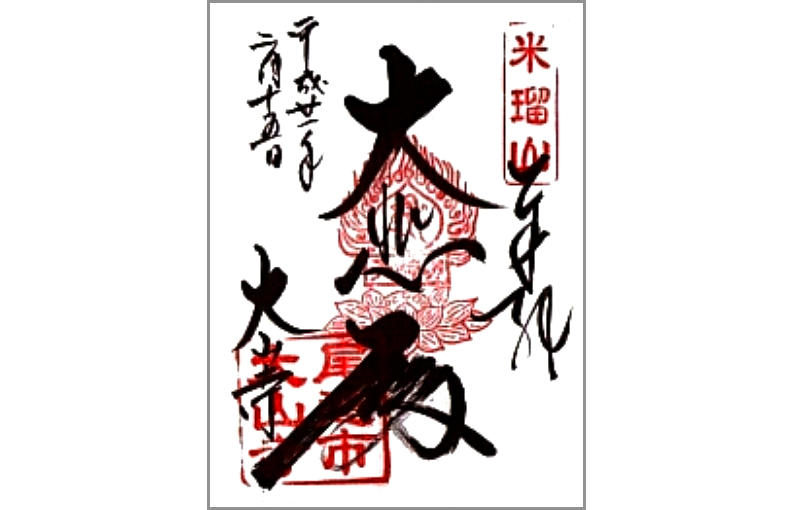

そんなこんなで参拝後、御朱印を頂くために庫裏へ。

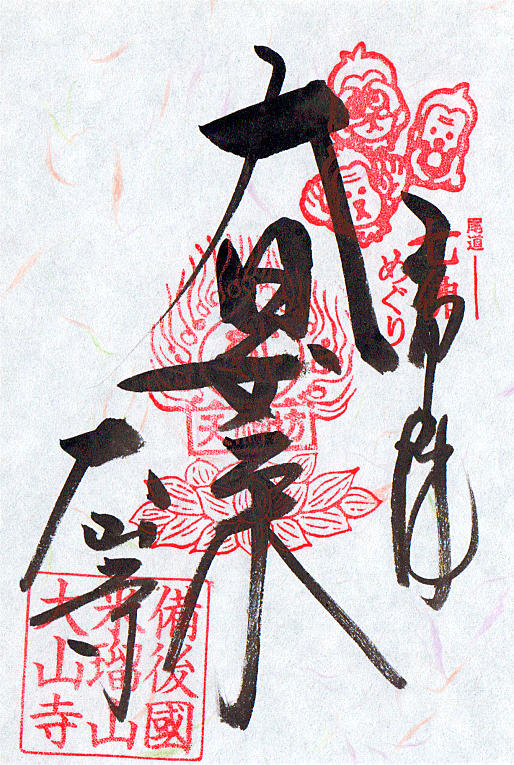

そして尾道七佛めぐり4ヶ寺目の御朱印を頂きました!

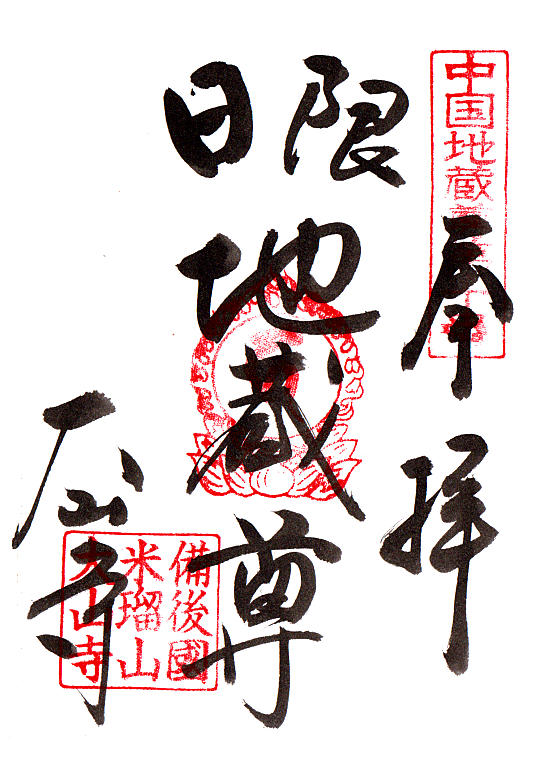

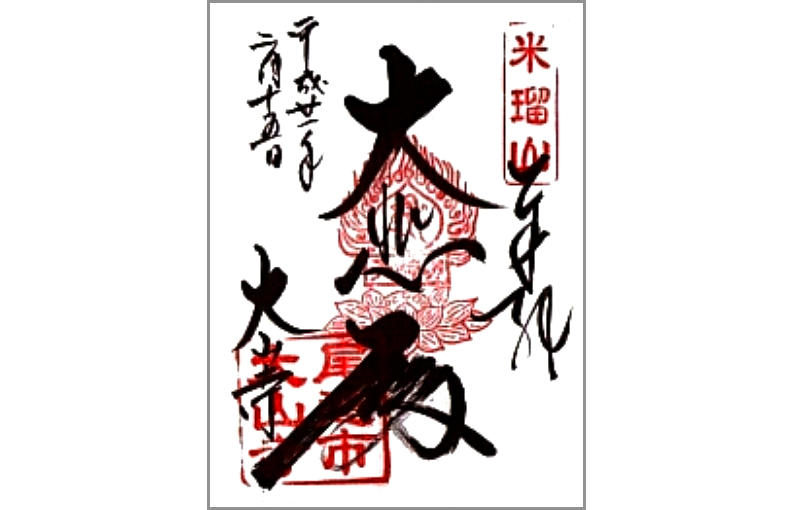

●通常の御朱印

●中国地蔵尊霊場の御朱印

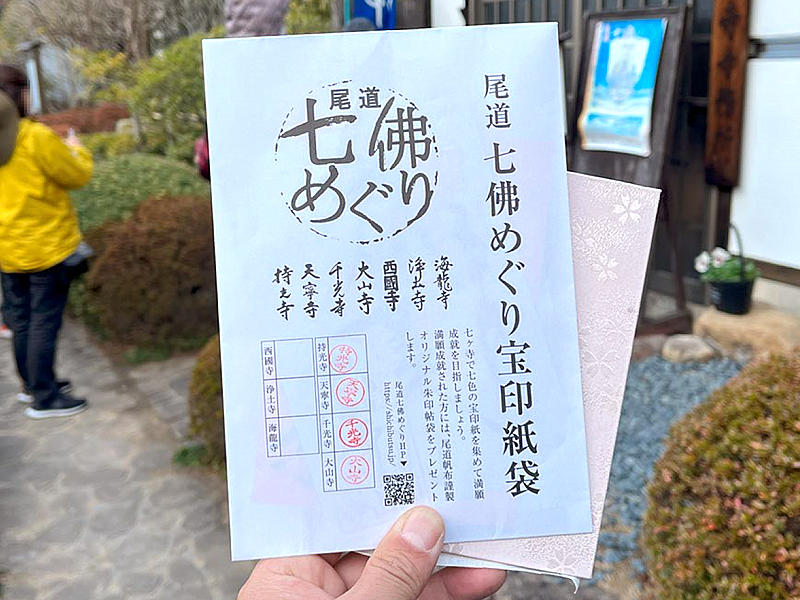

●尾道七佛めぐり 宝印紙

尾道七佛めぐりでは、3種の授与品があります。

①専用朱印色紙

・専用朱印色紙(500円)

・御朱印(各寺300円)

※7ヶ寺すべての御朱印を集めると、最後のお寺で満願成就印を頂けます。そして色紙を入れられる掛け軸を頂けます。

②宝印紙

・宝印紙(各寺500円)

※ 7ヶ寺すべての宝印紙を集めると、尾道帆布特製の朱印帳袋を頂けます。

③お守りブレス念珠

・パワーストーン(各寺500円)

・ブレス念珠の作り方セット(300円)

※ 7ヶ寺すべてのパワーストーンを集めると、ブレス念珠を作ることが出来ます。

・専用朱印色紙(500円)

・御朱印(各寺300円)

※7ヶ寺すべての御朱印を集めると、最後のお寺で満願成就印を頂けます。そして色紙を入れられる掛け軸を頂けます。

②宝印紙

・宝印紙(各寺500円)

※ 7ヶ寺すべての宝印紙を集めると、尾道帆布特製の朱印帳袋を頂けます。

③お守りブレス念珠

・パワーストーン(各寺500円)

・ブレス念珠の作り方セット(300円)

※ 7ヶ寺すべてのパワーストーンを集めると、ブレス念珠を作ることが出来ます。

尾道七佛めぐりは特に決まりごとはなく、どのお寺から巡ってもいいし、どの順番で巡ってもいいし、どの授与品を集めてもいいです。

ちなみに私は②宝印紙を集めることにしました。

本当は全部集めたかったのですが、お金が・・・(笑)

ちなみに各寺で宝印紙を頂くと、封筒に各寺の印鑑を押して頂けます。

この印鑑をコンプリートすると記念品の尾道帆布特製の朱印帳袋が頂けるというシステムになっています!

そんなこんなで、参拝終了。

いやはや、素敵なお寺さんでした。

次の西国寺へ向けてGO!

●御朱印情報

●御朱印の種類

・通常の御朱印

・中国地蔵尊霊場の御朱印

・尾道七佛めぐり(専用色紙)

・尾道七佛めぐり(宝印紙)

●御朱印の料金

・通常の御朱印(300円)

・中国地蔵尊霊場の御朱印(300円)

・尾道七佛めぐり 専用色紙御朱印(各寺300円)

・尾道七佛めぐり 宝印紙(各寺500円)

●御朱印の受付場所

・庫裏(納経所)

●御朱印の受付時間

・9:00~17:00

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・尾道帆布謹製 御朱印帳

・サイズ 18cm×12cm

・料金 2200円

●御朱印の種類

・通常の御朱印

・中国地蔵尊霊場の御朱印

・尾道七佛めぐり(専用色紙)

・尾道七佛めぐり(宝印紙)

●御朱印の料金

・通常の御朱印(300円)

・中国地蔵尊霊場の御朱印(300円)

・尾道七佛めぐり 専用色紙御朱印(各寺300円)

・尾道七佛めぐり 宝印紙(各寺500円)

●御朱印の受付場所

・庫裏(納経所)

●御朱印の受付時間

・9:00~17:00

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・尾道帆布謹製 御朱印帳

・サイズ 18cm×12cm

・料金 2200円

・2009年2月15日 参拝

・2024年1月7日 再訪

・2024年2月 最終更新

御袖天満宮の御朱印|尾道七社の1社|映画・転校生のロケ地(広島県尾道市)

所在地広島県尾道市長江1丁目11−16祭 神菅原道真由 緒901年、菅原道真が無実の罪により京から大宰府へ左遷される際、尾道に立ち寄ったそうです。その際、住民から麦飯と醴酒などの接待を受けたという。これに...

参拝情報とアクセス

●開門時間

・不明

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR尾道駅から徒歩25分

●最寄りのバス停

・おのみちバス

長江口 バス停から徒歩10分

●最寄りのIC

・山陽自動車道

福山西ICから車で15分

・山陽自動車道

尾道ICから車で20分

●駐車場

・なし

※大山寺には駐車場はありません。

ですので、車で参拝の方は近隣の有料駐車場を利用することになります。

・不明

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR尾道駅から徒歩25分

●最寄りのバス停

・おのみちバス

長江口 バス停から徒歩10分

●最寄りのIC

・山陽自動車道

福山西ICから車で15分

・山陽自動車道

尾道ICから車で20分

●駐車場

・なし

※大山寺には駐車場はありません。

ですので、車で参拝の方は近隣の有料駐車場を利用することになります。

ディープ尾道の観光記|昭和ノスタルジーな路地散歩|時を超えてさまよい人になる(広島県尾道市)

所在地広島県尾道市概 要古くから海運による物流の集散地として栄えた町。 坂の街・文学の街・映画の街として有名な町。 文学では、林芙美子・志賀直哉などが居を構え、尾道を舞台とした作品を発表。 映画では、小津安二郎監...