| 所在地 | 広島県三次市三次町1112−2 |

|---|---|

| 祭 神 | 主祭神 木花佐久夜毘売命 相殿 火瓊々杵尊・大山祇神 |

| 由 緒 | 808年、出雲国神門郡青柳卿(青谷木里)吹上島より勧請したのがこの神社の始まりといいます。室町時代、領主・三吉氏の崇敬が篤く、家臣・上里越後守光守を祝師として奉祀したそうです。1558~1570、三吉豊重が社殿を再建。しかし安土桃山時代、三吉氏は関ヶ原の戦いで毛利氏の家臣として西軍についたため改易となり、三次を去る。その後、江戸時代、安芸国の領主・福島正則や、三次の領主・浅野長治が尊崇したといいます。 |

鳥居と狛犬

●境内入口

稲生物怪録の発端の地であります比熊山。

その比熊山の麓に鎮座してます太歳神社に到着。

一見、大歳神社のように見えますが、大じゃなく太という。

ちなみに、太歳神社と書いてダサイ神社と読むそうです。

ちょっとイントネーションを変えるとダサい神社。

●鳥居

●鳥居

・1922年建立

・明神鳥居

●狛犬①②

●狛犬①②

・建立年不明

・広島玉乗り型(尾道型)

建立年は確認できませんでしたが、見た感じ結構古そうな狛犬でした。

●狛犬③④

●狛犬③④

・1941年建立

・広島玉乗り型(尾道型)

ちなみに広島玉乗り型(尾道型)は、明治時代に一大ブームとなった狛犬で、 北九州から瀬戸内海沿岸にかけてめちゃくちゃ多く分布しています。

●参道

そんなこんなで、石階段を上ると拝殿前に到着。

稲生物怪録の発端の地であります比熊山。

その比熊山の麓に鎮座してます太歳神社に到着。

一見、大歳神社のように見えますが、大じゃなく太という。

ちなみに、太歳神社と書いてダサイ神社と読むそうです。

ちょっとイントネーションを変えるとダサい神社。

●鳥居

●鳥居

・1922年建立

・明神鳥居

●狛犬①②

●狛犬①②

・建立年不明

・広島玉乗り型(尾道型)

建立年は確認できませんでしたが、見た感じ結構古そうな狛犬でした。

●狛犬③④

●狛犬③④

・1941年建立

・広島玉乗り型(尾道型)

ちなみに広島玉乗り型(尾道型)は、明治時代に一大ブームとなった狛犬で、 北九州から瀬戸内海沿岸にかけてめちゃくちゃ多く分布しています。

●参道

そんなこんなで、石階段を上ると拝殿前に到着。

拝殿と本殿

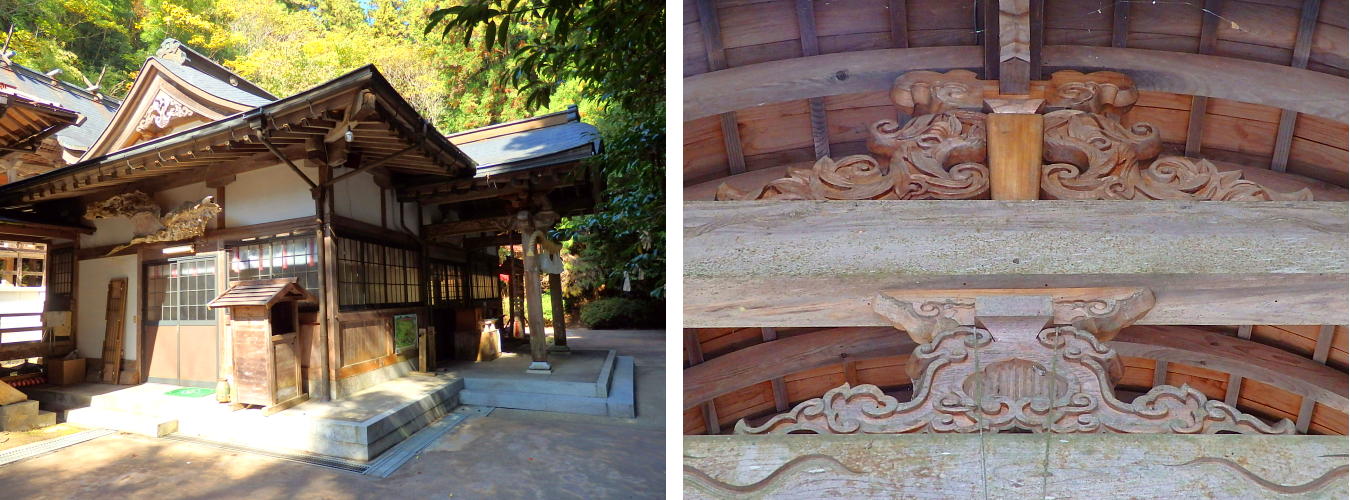

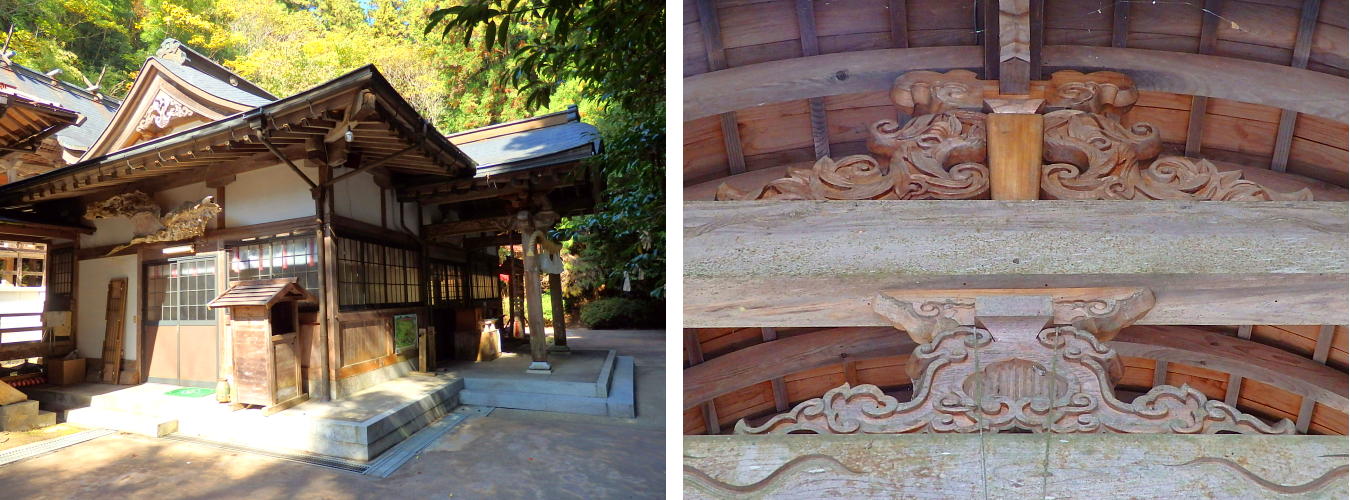

●拝殿

●拝殿

・建立年不明

・銅板葺 唐破風向拝付き入母屋造

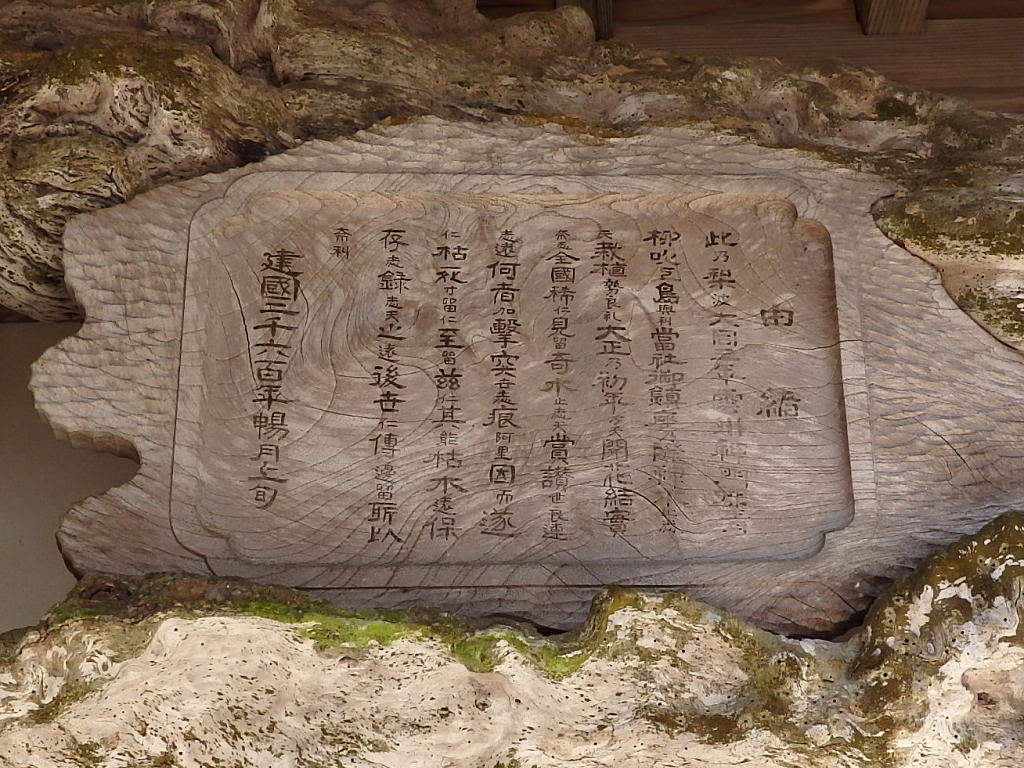

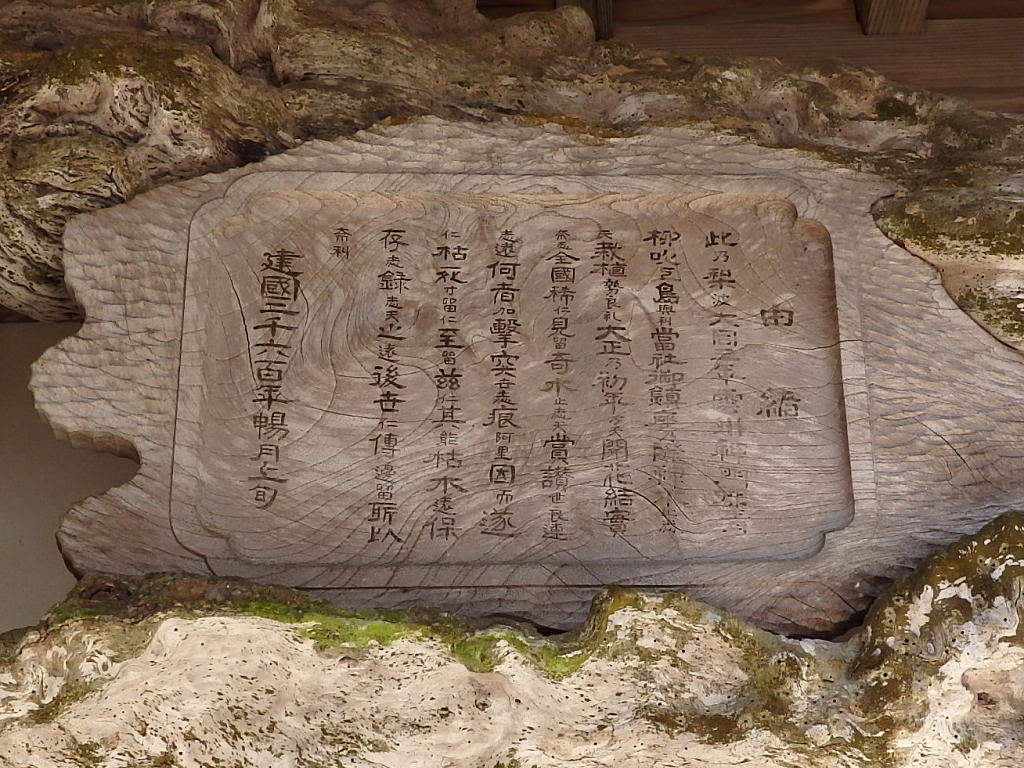

拝殿横には、古木をリサイクルした豪快な由緒書きがありました。

しかしオール漢字のため、意味がわかんない・・・(笑)

とりあえず知ってる漢字を掻い摘んで無理やり読んでみることに。

全国で希に見る奇木だったけど、何者かに激突され枯死。その枯れ木を保存するためにこれを作ったのだ

みたいな感じでOK???

●本殿

●本殿

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

・主祭神・・・木花佐久夜毘売命

・相殿・・・火瓊々杵尊・大山祇神

なにぶんセンスがないので写真で伝えることができませんが、結構大きな本殿でした。

本殿の神額と木鼻です。

●拝殿

・建立年不明

・銅板葺 唐破風向拝付き入母屋造

拝殿横には、古木をリサイクルした豪快な由緒書きがありました。

しかしオール漢字のため、意味がわかんない・・・(笑)

とりあえず知ってる漢字を掻い摘んで無理やり読んでみることに。

全国で希に見る奇木だったけど、何者かに激突され枯死。その枯れ木を保存するためにこれを作ったのだ

みたいな感じでOK???

●本殿

●本殿

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

・主祭神・・・木花佐久夜毘売命

・相殿・・・火瓊々杵尊・大山祇神

なにぶんセンスがないので写真で伝えることができませんが、結構大きな本殿でした。

本殿の神額と木鼻です。

比熊山や神籠石や稲生物怪録など

●比熊山

比熊山の登山道には、比熊山城跡や神籠石などの見所があります。

そして比熊山は、江戸時代の妖怪ハンター・稲生武太夫が肝試しで登った山であり、三次が生んだ物語・稲生物怪録の発端の地であります。

●神石(神籠石)

かつては比熊山の山頂には磐境があり、そこで祭祀を行っていたそうです。

そんなこんなで、この神石(神籠石)は比熊山山頂にあった磐境で使用されていた石なんですって。

ちなみに、この石が現在の神石(神籠石)になるまでのヒストリーはこちら

↓

磐境 → お城の礎石 → 堤防 → 戦勝記念碑の台座を経て現在に至る。

・・・転職歴ハンパないです。

一説によると、稲生物怪録の中に出てくる祟り岩の兄弟石とも言われています。

●比熊山は稲生物怪録の発端の地

~写真は稲生武太夫の屋敷跡に建つ稲生武太夫碑~

●稲生武太夫とは?

ザックリと簡単に稲生武太夫とは、江戸時代に活躍した妖怪ハンターです。

三次藩士の子で、幼名は平太郎。

稲生武太夫と書いていのう ぶだゆうと読みます。

ちなみに稲生武太夫は、江戸時代後期に実在した広島藩士です。

●稲生物怪録とは?

ザックリと簡単に稲生物怪録とは、日本の代表的な妖怪物語の1つで、1749年に三次町を舞台に稲生武太夫が体験した妖怪にまつわる怪異をとりまとめた物語です。

稲生物怪録のザックリとした内容はこちら

↓

武太夫が16才のとき、友人・相撲取の三井権八と肝試しをすることに。

肝試しの内容は、真夜中の比熊山に登り、山頂にある祟り岩に印をつけてくるというものでした。

くじ引きの結果、武太夫が比熊山に登ることに。そして、武太夫は祟り岩に印をつけて下山しました。

その後30日間、武太夫の屋敷に毎晩のように妖怪(物怪)がやってくるようになりました。

毎晩、様々な妖怪が武太夫を脅かしてきましたが、武太夫は妖怪の実相を見極めるため、ひるむことはありませんでした。

最後の夜、さすがの妖怪も武太夫の肝の太さに降参してしまいます。

そして、友情の証として魔王を呼び出す木槌を武太夫に贈り、消え去りました。

ザックリと簡単にいうと、こんな物語です。

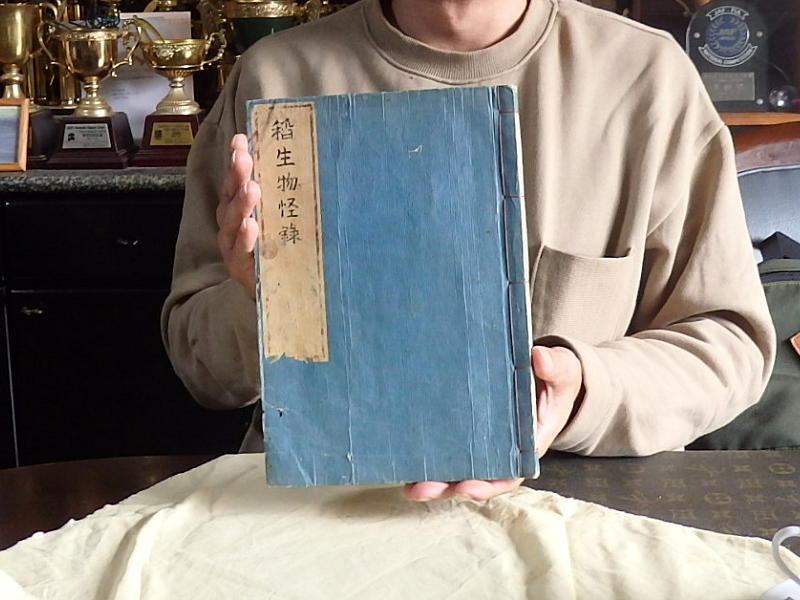

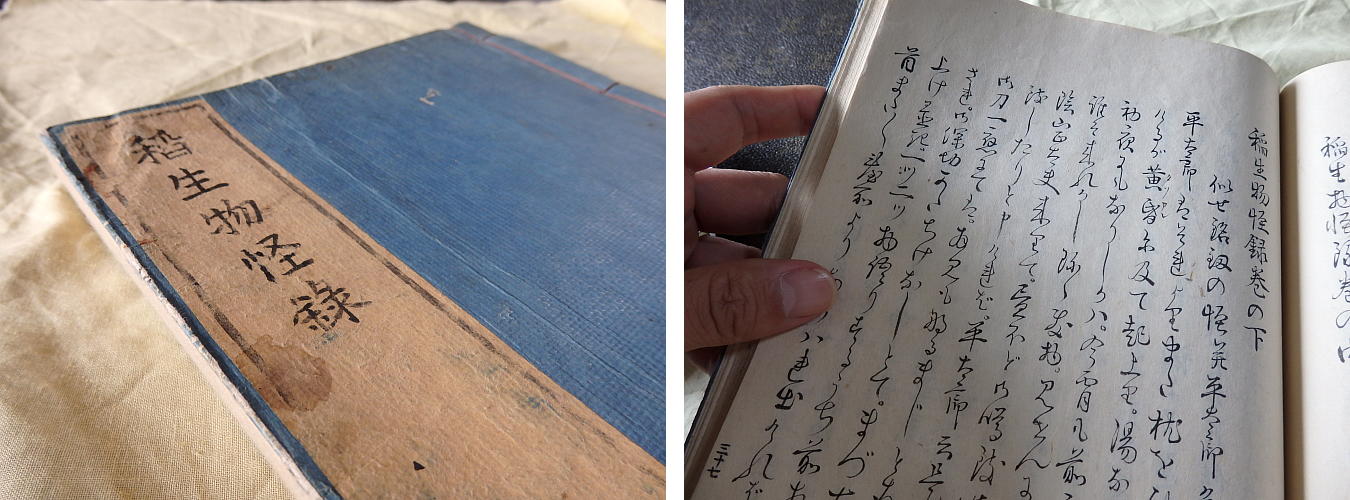

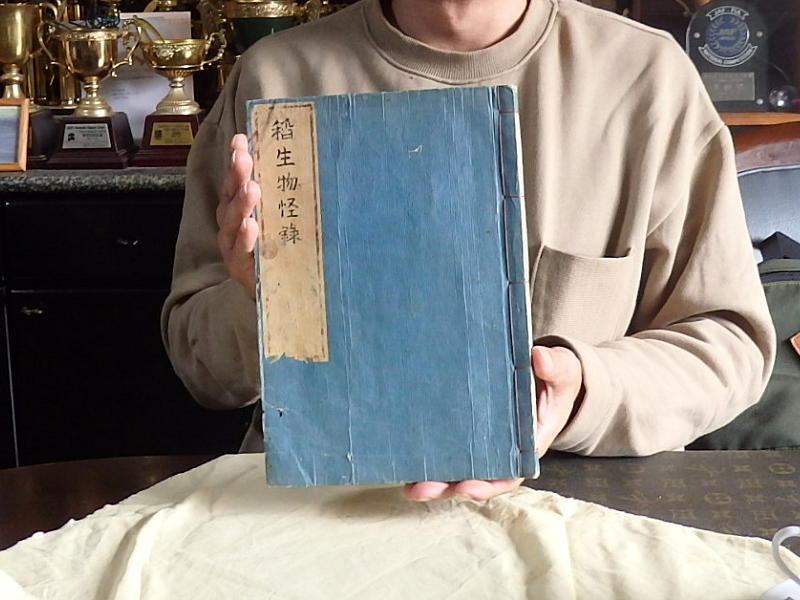

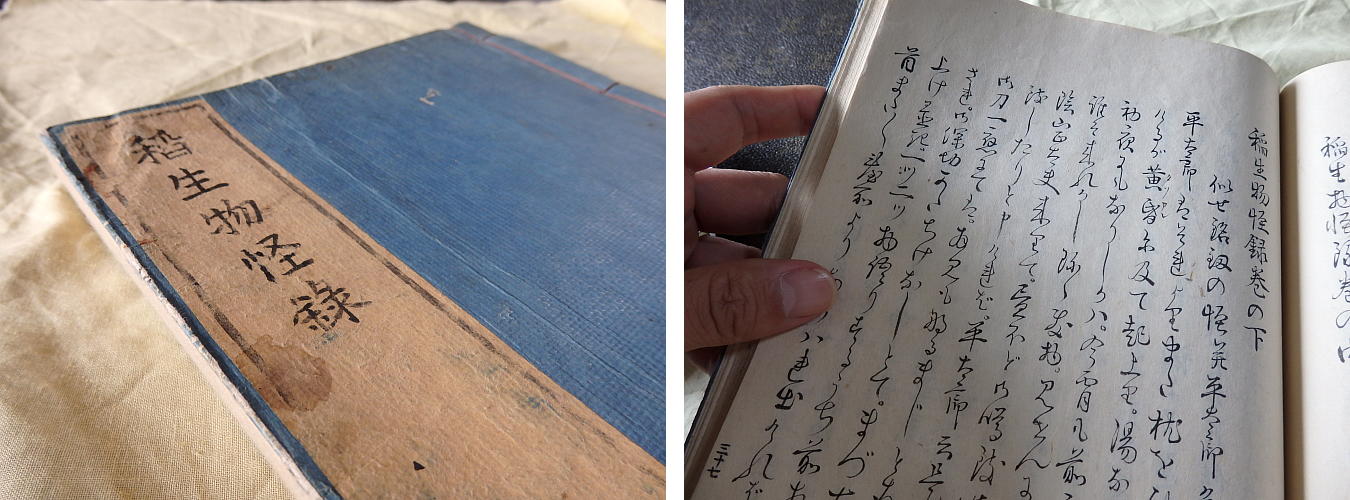

●稲生物怪録

ちなみに、太歳神社から徒歩5~6分ほどのところにある吉祥院で、寺宝の稲生物怪録を拝見させて頂けました!

興奮のあまり手が震えました。ちなみに、頭が弱いので何を書いてるのかサッパリわかりませんでした(笑)

●三次もののけミュージアム

そんな三次の地には、三次もののけミュージアムという妖怪好きにはヨダレ垂れ流し間違いなしのスポットがあります。

稲生物怪録はもちろん、妖怪にまつわる絵巻や妖怪立像などなど、お腹いっぱいになるまで妖怪タイムを過ごしてきました。

展示内容は季節によって変わるそうなので、また機会があったら行きたいです。

比熊山の登山道には、比熊山城跡や神籠石などの見所があります。

そして比熊山は、江戸時代の妖怪ハンター・稲生武太夫が肝試しで登った山であり、三次が生んだ物語・稲生物怪録の発端の地であります。

●神石(神籠石)

かつては比熊山の山頂には磐境があり、そこで祭祀を行っていたそうです。

そんなこんなで、この神石(神籠石)は比熊山山頂にあった磐境で使用されていた石なんですって。

ちなみに、この石が現在の神石(神籠石)になるまでのヒストリーはこちら

↓

磐境 → お城の礎石 → 堤防 → 戦勝記念碑の台座を経て現在に至る。

・・・転職歴ハンパないです。

一説によると、稲生物怪録の中に出てくる祟り岩の兄弟石とも言われています。

●比熊山は稲生物怪録の発端の地

~写真は稲生武太夫の屋敷跡に建つ稲生武太夫碑~

●稲生武太夫とは?

ザックリと簡単に稲生武太夫とは、江戸時代に活躍した妖怪ハンターです。

三次藩士の子で、幼名は平太郎。

稲生武太夫と書いていのう ぶだゆうと読みます。

ちなみに稲生武太夫は、江戸時代後期に実在した広島藩士です。

●稲生物怪録とは?

ザックリと簡単に稲生物怪録とは、日本の代表的な妖怪物語の1つで、1749年に三次町を舞台に稲生武太夫が体験した妖怪にまつわる怪異をとりまとめた物語です。

稲生物怪録のザックリとした内容はこちら

↓

武太夫が16才のとき、友人・相撲取の三井権八と肝試しをすることに。

肝試しの内容は、真夜中の比熊山に登り、山頂にある祟り岩に印をつけてくるというものでした。

くじ引きの結果、武太夫が比熊山に登ることに。そして、武太夫は祟り岩に印をつけて下山しました。

その後30日間、武太夫の屋敷に毎晩のように妖怪(物怪)がやってくるようになりました。

毎晩、様々な妖怪が武太夫を脅かしてきましたが、武太夫は妖怪の実相を見極めるため、ひるむことはありませんでした。

最後の夜、さすがの妖怪も武太夫の肝の太さに降参してしまいます。

そして、友情の証として魔王を呼び出す木槌を武太夫に贈り、消え去りました。

ザックリと簡単にいうと、こんな物語です。

●稲生物怪録

ちなみに、太歳神社から徒歩5~6分ほどのところにある吉祥院で、寺宝の稲生物怪録を拝見させて頂けました!

興奮のあまり手が震えました。ちなみに、頭が弱いので何を書いてるのかサッパリわかりませんでした(笑)

●三次もののけミュージアム

そんな三次の地には、三次もののけミュージアムという妖怪好きにはヨダレ垂れ流し間違いなしのスポットがあります。

稲生物怪録はもちろん、妖怪にまつわる絵巻や妖怪立像などなど、お腹いっぱいになるまで妖怪タイムを過ごしてきました。

展示内容は季節によって変わるそうなので、また機会があったら行きたいです。

その他

●奉納砲弾

●奉納砲弾

・1921年奉納

●手水鉢

●手水鉢

・1915年作

●朝霧の巫女のお守り

どうやら太歳神社は、朝霧の巫女というアニメに登場する神社のようです。

朝霧の巫女・・・どんな物語なんだろ?

いつか機会があったら観てみたいです。

●境内からの景色

いやはや、素敵な神社でした。

●奉納砲弾

・1921年奉納

●手水鉢

●手水鉢

・1915年作

●朝霧の巫女のお守り

どうやら太歳神社は、朝霧の巫女というアニメに登場する神社のようです。

朝霧の巫女・・・どんな物語なんだろ?

いつか機会があったら観てみたいです。

●境内からの景色

いやはや、素敵な神社でした。

兼務社・住吉神社

●住吉神社

せっかくなので、太歳神社の兼務社であります住吉神社を参拝してきました。

みよし本通り商店街の入口に鎮座してます。

●住吉神社の由緒

1758年、通船繁栄を願って大阪・住吉大社より分霊を勧請して、上里村寺戸福谷山麓に創建したのがこの神社の始まり。その後、1814年に松原という地に遷座。そして1987年、都市開発により現在地に移転改築したそうです。

●住吉神社の鳥居

●住吉神社の鳥居

・1910年建立

・明神鳥居

●注連柱

・注連柱

・1908年建立

●住吉神社の拝殿

●住吉神社の拝殿

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

注連縄は、40年間注連縄作りをしているわら細工職人・高野司朗さんが奉納したものらしいです。

広島市の住吉神社や比治山神社の注連縄も高野さんが奉納したものなんですって。

●住吉神社の本殿

●住吉神社の本殿

・建立年不明

・銅板葺 妻入りの切妻造

・住吉三神を祀る

亀甲積の石垣。

そして、SUS製の架木と親柱。

SUSがに(さすがに)擬宝珠はSUSで作れなかった模様。

●住吉神社境内からの景色

境内からは、三次市内のシンボルであります巴橋を望むことができました。

せっかくなので、太歳神社の兼務社であります住吉神社を参拝してきました。

みよし本通り商店街の入口に鎮座してます。

●住吉神社の由緒

1758年、通船繁栄を願って大阪・住吉大社より分霊を勧請して、上里村寺戸福谷山麓に創建したのがこの神社の始まり。その後、1814年に松原という地に遷座。そして1987年、都市開発により現在地に移転改築したそうです。

●住吉神社の鳥居

●住吉神社の鳥居

・1910年建立

・明神鳥居

●注連柱

・注連柱

・1908年建立

●住吉神社の拝殿

●住吉神社の拝殿

・建立年不明

・銅板葺 入母屋造

注連縄は、40年間注連縄作りをしているわら細工職人・高野司朗さんが奉納したものらしいです。

広島市の住吉神社や比治山神社の注連縄も高野さんが奉納したものなんですって。

●住吉神社の本殿

●住吉神社の本殿

・建立年不明

・銅板葺 妻入りの切妻造

・住吉三神を祀る

亀甲積の石垣。

そして、SUS製の架木と親柱。

SUSがに(さすがに)擬宝珠はSUSで作れなかった模様。

●住吉神社境内からの景色

境内からは、三次市内のシンボルであります巴橋を望むことができました。

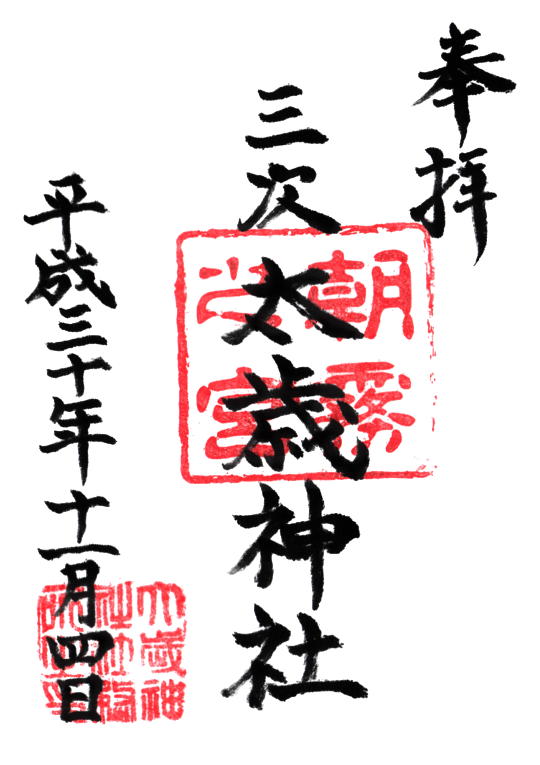

御朱印

●御朱印情報

御朱印は社務所で頂きました。

ちなみに境内社・住吉神社の御朱印はやってないそうです。

(2018年11月4日現在)

御朱印は社務所で頂きました。

ちなみに境内社・住吉神社の御朱印はやってないそうです。

(2018年11月4日現在)