| 所在地 | 福岡県太宰府市観世音寺5丁目6−6−1 |

|---|---|

| 宗 派 | 天台宗 |

| 由 緒 | 創建年は不詳。続日本紀によると、天智天皇が母・斉明天皇の追悼のために建立を発願し、746年に約80年の歳月を費して完成させたお寺と記されているそうです。発掘調査によると、当時の伽藍は川原寺式に近い伽藍配置で、奈良・法隆寺、薬師寺とほぼ同じ規模のお寺だったといいます。761年、鑑真和上によって戒壇院が設けられ、東大寺・戒壇院、下野・薬師寺とともに天下の三戒壇と称されていたそうです。平安時代以降、度重なる火災や風害で、創建当時のお堂はことごとく失われますが、江戸時代に福岡藩主・黒田家や博多の豪商により復興。現在は金堂と講堂のみが残っています。 |

観世音寺とは?

●観世音寺とは?

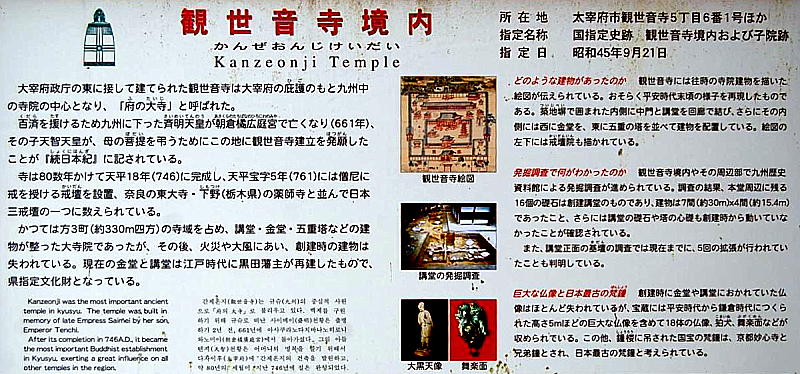

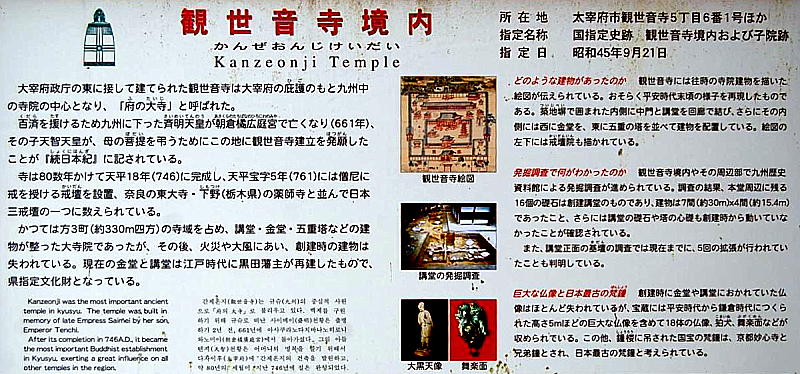

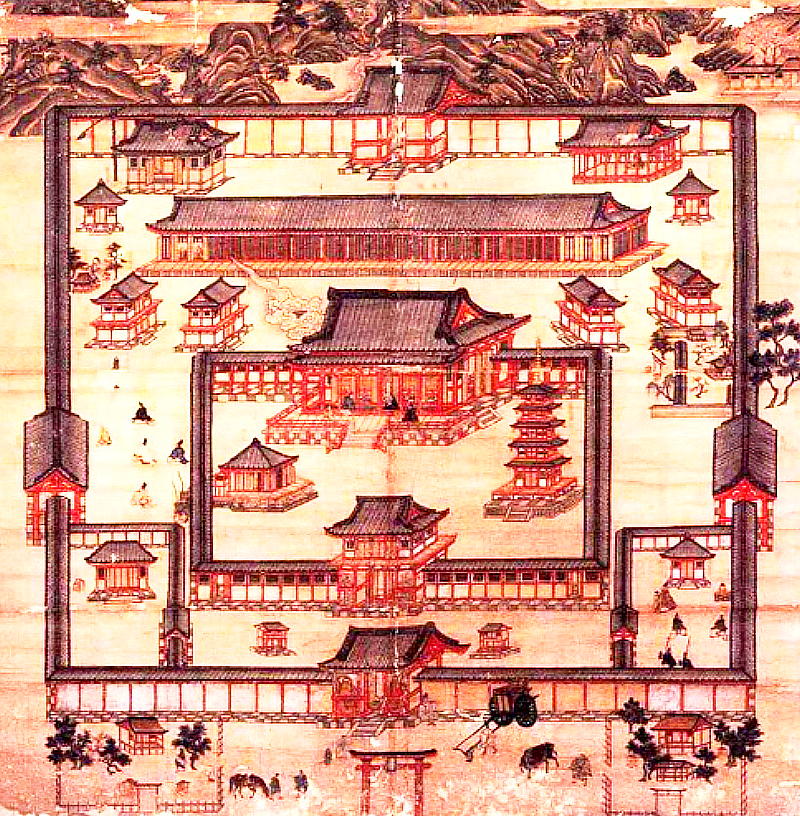

~画像は説明板より~

太宰府天満宮と大宰府政庁跡の間にあります観世音寺に到着。

どうでもいい話しですが、この観世音寺は私にとって特別な思い入れのあるお寺でして。

このお寺を初参拝したのは2009年2月。

宝物館で出会った巨大仏に大きな衝撃を受け、それ以来、仏像さんの魅力にドハマリしてしまいました。

そんなこんなで、私の見仏記はここからスタートしたというわけなんです。

って、ほんとどうでもいいプロローグ!

~画像はパンレットより~

そんなことより、この観世音寺は天智天皇が母・斉明天皇の冥福を祈るために発願し、約80年の歳月をかけて完成させたお寺といわれています。

大宰府政庁の隣にあることから府の大寺と呼ばれていたんだって。

ちなみに大宰府政庁とは、奈良時代から平安時代を通して九州を統治していた役所で、西の防衛、外交の窓口となっていたところです。

そんなこんなで、この地は古代日本にとってめちゃくちゃ重要な場所でした。

最盛期には49の子院があったといわれ、九州随一の大寺だったといわれています。

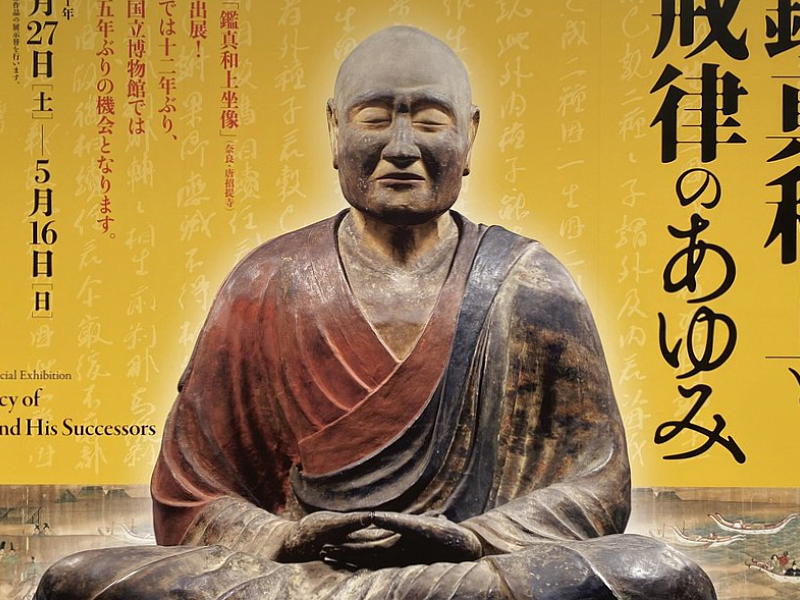

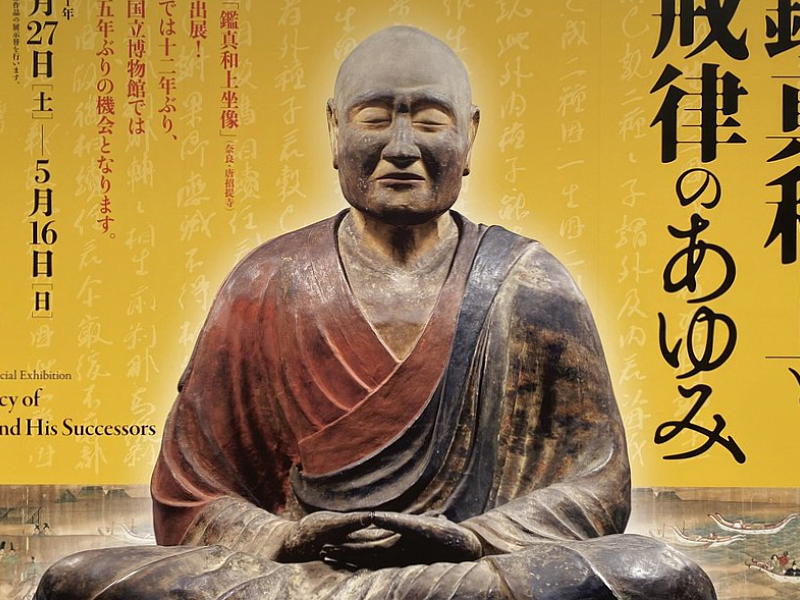

753年、鑑真さんは度重なる苦難を乗り越えて来日を果たします。

そして、鑑真さんはこの観世音寺で日本で初めて授戒を行ったという!

その後、鑑真さんは奈良・東大寺に日本初の戒壇院を設立。

さらにその後、761年に筑紫・観世音寺と下野・薬師寺に戒壇院が設けられました。

そんなこんなで観世音寺は、東大寺・戒壇院、下野・薬師寺とともに天下の三戒壇と呼ばれています。

ちなみに現在、戒壇院は観世音寺の隣に別寺院として存在しています。

~画像は説明板より~

太宰府天満宮と大宰府政庁跡の間にあります観世音寺に到着。

どうでもいい話しですが、この観世音寺は私にとって特別な思い入れのあるお寺でして。

このお寺を初参拝したのは2009年2月。

宝物館で出会った巨大仏に大きな衝撃を受け、それ以来、仏像さんの魅力にドハマリしてしまいました。

そんなこんなで、私の見仏記はここからスタートしたというわけなんです。

って、ほんとどうでもいいプロローグ!

~画像はパンレットより~

そんなことより、この観世音寺は天智天皇が母・斉明天皇の冥福を祈るために発願し、約80年の歳月をかけて完成させたお寺といわれています。

大宰府政庁の隣にあることから府の大寺と呼ばれていたんだって。

ちなみに大宰府政庁とは、奈良時代から平安時代を通して九州を統治していた役所で、西の防衛、外交の窓口となっていたところです。

そんなこんなで、この地は古代日本にとってめちゃくちゃ重要な場所でした。

最盛期には49の子院があったといわれ、九州随一の大寺だったといわれています。

753年、鑑真さんは度重なる苦難を乗り越えて来日を果たします。

そして、鑑真さんはこの観世音寺で日本で初めて授戒を行ったという!

その後、鑑真さんは奈良・東大寺に日本初の戒壇院を設立。

さらにその後、761年に筑紫・観世音寺と下野・薬師寺に戒壇院が設けられました。

そんなこんなで観世音寺は、東大寺・戒壇院、下野・薬師寺とともに天下の三戒壇と呼ばれています。

ちなみに現在、戒壇院は観世音寺の隣に別寺院として存在しています。

境内入口と参道

●境内入口

そんなこんなで、参拝開始。

まず最初に目につくのは寺号標。

イカツイ書体がカッコよかったです。

●参道

境内入口から講堂・金堂があるメインエリアまで一直線に伸びる参道。

かつて大寺だった頃の面影を残す風景となっておりました。

ちなみに現在あるお堂は江戸時代に再建された金堂と講堂のみで、創建当初のお堂は1つも残っていません。

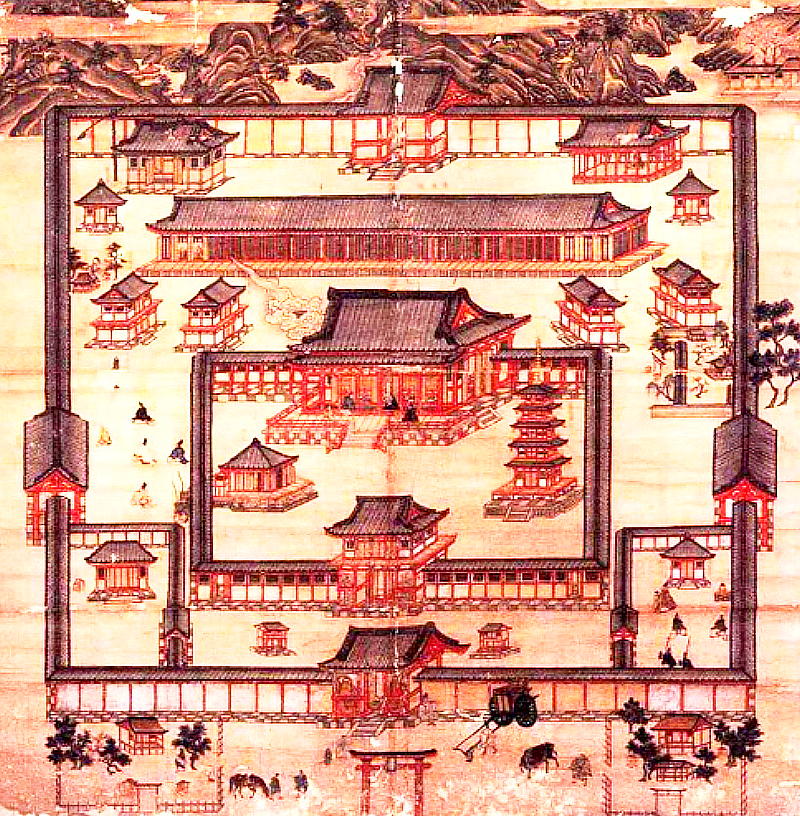

創建当初の寺域は約330m × 330m。

模型によると、寺域の外周は塀で囲まれ、さらにその内側を回廊で囲んでいたみたいです。

伽藍模型の左下には戒壇院の姿も確認できました。

回廊の内側は東に五重塔。そして西に金堂。

なんと、金堂は正面を向いているのではなく、五重塔に向いて建っているという!

いわゆる川原寺式伽藍に似た配置だったみたいです。

金堂が塔に向かって建てられていることや、講堂の北側に僧坊があることなど、川原寺と共通点が多いことから、もしかして観世音寺は川原寺を参考にして創建されたんじゃねーの!?

みたいな説があるそうですよ。

なんにしろ、とっても珍しい伽藍配置ですね。

そんなこんなで、参道を抜けるとメインエリアが見えてきました。

正面を向いて建っているので、こちらが金堂?

と思ってしまいがちですが、こちらは講堂です。

そんなこんなで、参拝開始。

まず最初に目につくのは寺号標。

イカツイ書体がカッコよかったです。

●参道

境内入口から講堂・金堂があるメインエリアまで一直線に伸びる参道。

かつて大寺だった頃の面影を残す風景となっておりました。

ちなみに現在あるお堂は江戸時代に再建された金堂と講堂のみで、創建当初のお堂は1つも残っていません。

創建当初の寺域は約330m × 330m。

模型によると、寺域の外周は塀で囲まれ、さらにその内側を回廊で囲んでいたみたいです。

伽藍模型の左下には戒壇院の姿も確認できました。

回廊の内側は東に五重塔。そして西に金堂。

なんと、金堂は正面を向いているのではなく、五重塔に向いて建っているという!

いわゆる川原寺式伽藍に似た配置だったみたいです。

金堂が塔に向かって建てられていることや、講堂の北側に僧坊があることなど、川原寺と共通点が多いことから、もしかして観世音寺は川原寺を参考にして創建されたんじゃねーの!?

みたいな説があるそうですよ。

なんにしろ、とっても珍しい伽藍配置ですね。

そんなこんなで、参道を抜けるとメインエリアが見えてきました。

正面を向いて建っているので、こちらが金堂?

と思ってしまいがちですが、こちらは講堂です。

梵鐘

●梵鐘

●梵鐘

・奈良時代鋳造

・国宝

そんなこんなで、鐘楼に到着。

なんと!

この梵鐘は、京都・妙心寺の梵鐘、奈良・當麻寺の梵鐘とともに日本最古の梵鐘だという!

しかも観世音寺と妙心寺の梵鐘は同じ鋳型で造られた兄弟鐘だという!

ちなみに妙心寺の梵鐘は観世音寺の梵鐘より洗練された形ということで、観世音寺の梵鐘の方が先に鋳造された可能性が高いんだって。

この鐘の音は、大宰府に左遷させられ府の南館で軟禁状態だった菅原道真さんも聴いていました。

道真さんは、漢詩・不出門でこのような歌を詠んでいます。

都府楼はわずかに瓦の色をみ

観音寺はただ鐘声を聴くのみ

また小説家・長塚節さんは亡くなる前年にこのような歌を詠んでいます。

手をあてて 鐘はたふとき冷たさに

爪叩き聴く そのかそけきを

~画像はポストカードより~

驚くことに国宝の梵鐘は今も現役バリバリで、大晦日では先着70人~90人が鐘をつくことができるそうですよ!

●除夜の鐘つき体験

・整理券配布

12月31日22:30頃から

・先着70人~90人

いやはや〜、鑑真さん、道真さん、空海さん、最澄さんも聞いた音色を今も聴けるなんて!

1300年以上も太宰府の歴史を見守ってきたこの鐘は、一体どれだけの歴史人に音色を聴かせてきたんだろうねぇ。

●梵鐘

・奈良時代鋳造

・国宝

そんなこんなで、鐘楼に到着。

なんと!

この梵鐘は、京都・妙心寺の梵鐘、奈良・當麻寺の梵鐘とともに日本最古の梵鐘だという!

しかも観世音寺と妙心寺の梵鐘は同じ鋳型で造られた兄弟鐘だという!

ちなみに妙心寺の梵鐘は観世音寺の梵鐘より洗練された形ということで、観世音寺の梵鐘の方が先に鋳造された可能性が高いんだって。

この鐘の音は、大宰府に左遷させられ府の南館で軟禁状態だった菅原道真さんも聴いていました。

道真さんは、漢詩・不出門でこのような歌を詠んでいます。

都府楼はわずかに瓦の色をみ

観音寺はただ鐘声を聴くのみ

また小説家・長塚節さんは亡くなる前年にこのような歌を詠んでいます。

手をあてて 鐘はたふとき冷たさに

爪叩き聴く そのかそけきを

~画像はポストカードより~

驚くことに国宝の梵鐘は今も現役バリバリで、大晦日では先着70人~90人が鐘をつくことができるそうですよ!

●除夜の鐘つき体験

・整理券配布

12月31日22:30頃から

・先着70人~90人

いやはや〜、鑑真さん、道真さん、空海さん、最澄さんも聞いた音色を今も聴けるなんて!

1300年以上も太宰府の歴史を見守ってきたこの鐘は、一体どれだけの歴史人に音色を聴かせてきたんだろうねぇ。

講堂と金堂

●講堂

●講堂

・1688年再建

・瓦葺 重層入母屋造

・本尊 聖観音菩薩立像

・福岡県指定有形文化財

続いて、講堂を参拝。

もともとあった講堂は1629年の暴風雨で大破してしまったそうです。

そんなこんなで、翌年に仮堂を建立。

現在の講堂が建立されたのは1688年。

ということで、約60年間も仮堂のままだったという。

そして、この講堂が完成したことにより、仮堂は金堂に転用されました。

ということで、現在の金堂は講堂の仮堂を移築したものです。

ちなみにこの講堂は、福岡藩主・黒田光之が博多の商人・天王寺屋浦了無の支援を受けて再建したお堂なんだって。

創建当初の講堂は、正面が約30m、奥行きが約15.4mで面積は現在の約2.5倍もあったそうです。

発掘調査で、講堂の周囲にある16の礎石は創建当初のものということが判明したんだって。

扁額には寺号の観世音寺。

そして山号の清水山の文字を確認することができました。

●聖観音菩薩立像

・平安時代後期作

・像高 168cm

・クスノキ 一木造

・大仏師 良俊・俊頼作

・国指定重要文化財

堂内には、本尊の聖観音菩薩さんがおられました。

こちらの観音さんは、肥前の杵島沖で漁師の網により引き上げられた仏像さんらしいですよ。

ということで、別名・杵島観音と呼ばれています。

もともと講堂には、聖観音坐像を中心に、約5mある馬頭観音・不空羂索観音・十一面観音さんなど、たくさんの仏像さんを安置していたそうですが、こちらの聖観音さんを残してほとんどの仏像さんが宝蔵に移されたそうです。

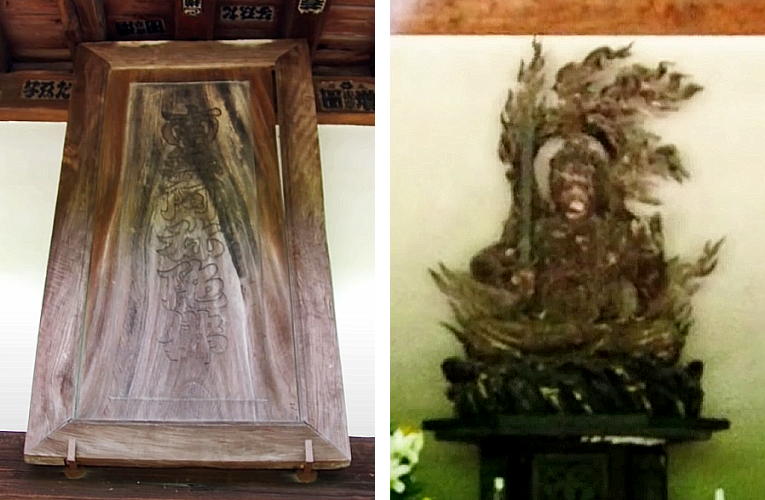

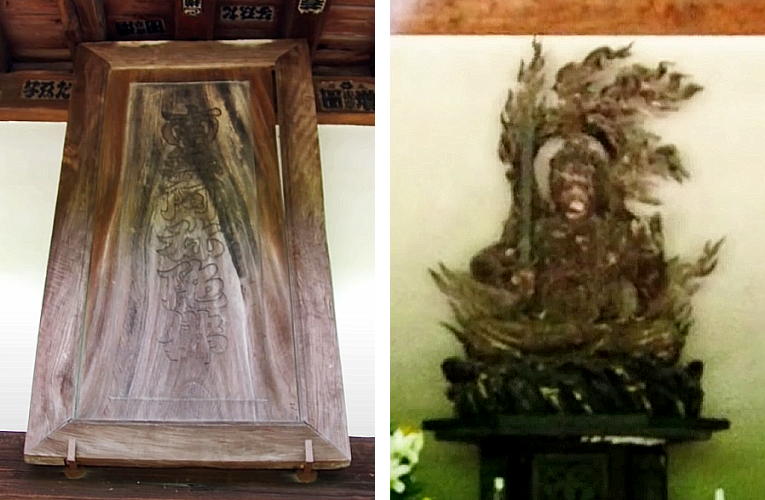

●金堂

●金堂

・1631年再建

・瓦葺 入母屋造

・本尊 不動明王坐像

・福岡県指定有形文化財

続いて金堂を参拝。

噂通り金堂は川原寺式伽藍のように五重塔跡の方を向いて建っていました。

このお寺の最大の特徴です!

講堂同様、もとの金堂も1630年の暴風雨で大破したみたいです。

ということで、この金堂は講堂の仮堂を移築したものです。

扁額には南無阿弥陀佛と書いてありました。

堂内をのぞくと小さな不動明王さんがポツンとお座りになっていました。

扁額は阿弥陀さん・・・

堂内にはお不動さん・・・どういうことかね?

調べてみると、もともと金堂には国重文の阿弥陀さんが安置されていましたが、現在は九州国立博物館に寄託されているようです。

●講堂

・1688年再建

・瓦葺 重層入母屋造

・本尊 聖観音菩薩立像

・福岡県指定有形文化財

続いて、講堂を参拝。

もともとあった講堂は1629年の暴風雨で大破してしまったそうです。

そんなこんなで、翌年に仮堂を建立。

現在の講堂が建立されたのは1688年。

ということで、約60年間も仮堂のままだったという。

そして、この講堂が完成したことにより、仮堂は金堂に転用されました。

ということで、現在の金堂は講堂の仮堂を移築したものです。

ちなみにこの講堂は、福岡藩主・黒田光之が博多の商人・天王寺屋浦了無の支援を受けて再建したお堂なんだって。

創建当初の講堂は、正面が約30m、奥行きが約15.4mで面積は現在の約2.5倍もあったそうです。

発掘調査で、講堂の周囲にある16の礎石は創建当初のものということが判明したんだって。

扁額には寺号の観世音寺。

そして山号の清水山の文字を確認することができました。

●聖観音菩薩立像

・平安時代後期作

・像高 168cm

・クスノキ 一木造

・大仏師 良俊・俊頼作

・国指定重要文化財

堂内には、本尊の聖観音菩薩さんがおられました。

こちらの観音さんは、肥前の杵島沖で漁師の網により引き上げられた仏像さんらしいですよ。

ということで、別名・杵島観音と呼ばれています。

もともと講堂には、聖観音坐像を中心に、約5mある馬頭観音・不空羂索観音・十一面観音さんなど、たくさんの仏像さんを安置していたそうですが、こちらの聖観音さんを残してほとんどの仏像さんが宝蔵に移されたそうです。

●金堂

●金堂

・1631年再建

・瓦葺 入母屋造

・本尊 不動明王坐像

・福岡県指定有形文化財

続いて金堂を参拝。

噂通り金堂は川原寺式伽藍のように五重塔跡の方を向いて建っていました。

このお寺の最大の特徴です!

講堂同様、もとの金堂も1630年の暴風雨で大破したみたいです。

ということで、この金堂は講堂の仮堂を移築したものです。

扁額には南無阿弥陀佛と書いてありました。

堂内をのぞくと小さな不動明王さんがポツンとお座りになっていました。

扁額は阿弥陀さん・・・

堂内にはお不動さん・・・どういうことかね?

調べてみると、もともと金堂には国重文の阿弥陀さんが安置されていましたが、現在は九州国立博物館に寄託されているようです。

宝蔵

●宝蔵で仏像観賞

~画像は説明板より(宝蔵内は撮影禁止)~

そんなこんなで

ドドドーーーン!

巨・巨・巨っ!

人が小さいっ!

宝蔵の2階には巨大な観音さんなど、たくさんの仏像さんがお出迎えしてくれました!

宝蔵内には平安時代から鎌倉時代にかけての仏像16体が安置されており、全て国の重要文化財に指定されているという!

これらの仏像さんは、もともと講堂と金堂に安置されていたそうですが、1959年にこの宝蔵が完成したことにより、講堂の本尊・聖観音さんと金堂の本尊・阿弥陀さんを残して全てこちらに移されたんだって。

そんなこんなで、仏像鑑賞開始。

●十一面観音菩薩立像

~画像はポストカードより~

●十一面観音菩薩立像

・1069年作

・像高 498cm

・ヒノキ 寄木造

・国指定重要文化財

胎内に1069年7月という墨書が残っていることにより、はっきりと製作年が判明している貴重な仏像さんです。この時代は、藤原文化が華咲き丈六仏の製作が多い時期なのですが、現存して、なおかつ製作年がはっきりとわかる仏像さんは少ないです。ということで、とっても貴重な仏像です。

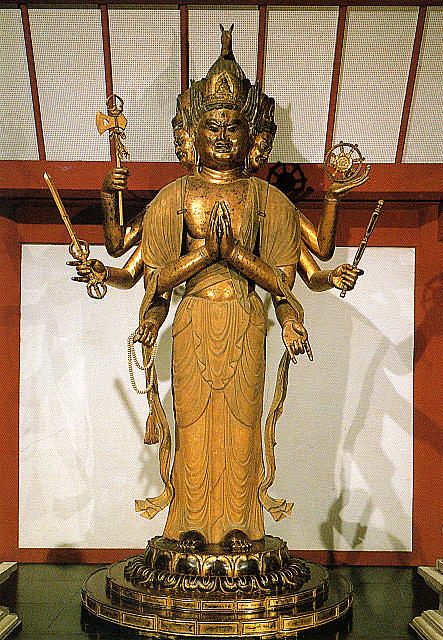

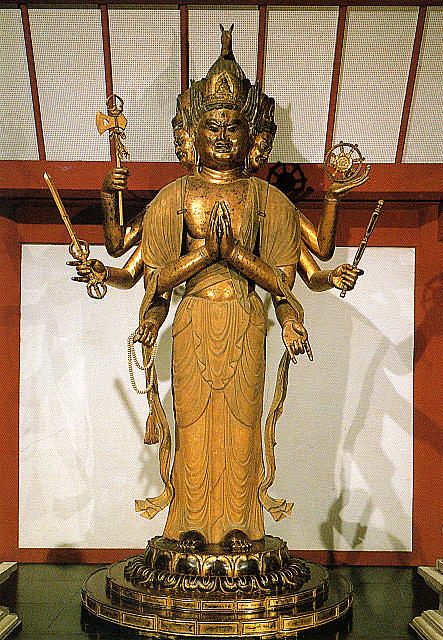

●馬頭観音菩薩立像

~画像はポストカードより~

●馬頭観音菩薩立像

・平安時代後期作

・像高 503cm

・ヒノキ 寄木造

・国指定重要文化財

こちらの馬頭観音さんは、なんと5m超え!

仏像雑誌などで度々登場する馬頭観音の代表作です。

一説によると日本最古の馬頭観音さんという噂も!

馬頭観音さんとは、文字通り頭の上にお馬さんがいる観音さんです。

六道の畜生道で、頭上のお馬さんが人々の悩みや苦しみを食べ尽くしてくれます。

四面八臂で忿怒相。

さすがに5mもあると迫力がスゴいです。

デカい + スゴい = デゴい!

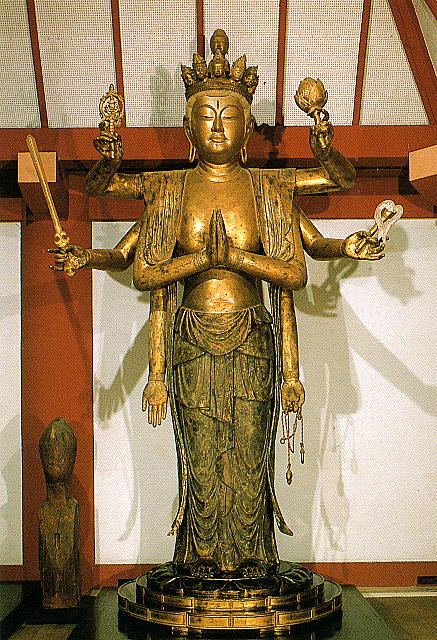

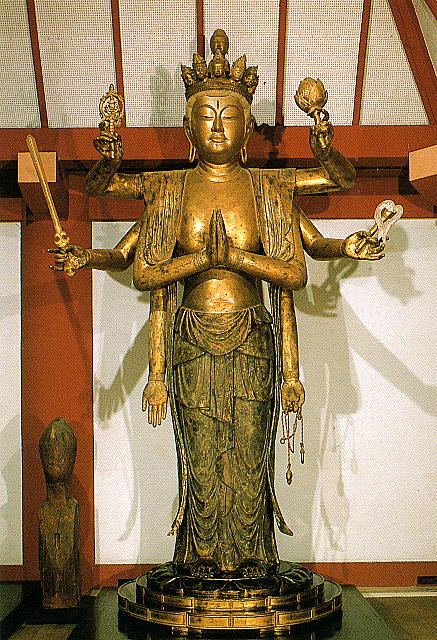

●不空羂索観音菩薩立像

~画像はポストカードより~

●不空羂索観音菩薩立像

・1222年作

・像高 517cm

・クスノキ 寄木造

・国指定重要文化財

1914年の修理の際、胎内に創建当初の塑像と思われる顔面の破片や木心が納入されていたという!

創建時(奈良時代)の仏像さんが残っていない中で、とっても貴重な発見だったという。

ちなみに鎌倉時代作の仏像さんといわれていますが、頭上にある11の仏面は平安時代後期のものといわれています。

●大黒天立像

~画像はポストカードより~

●大黒天立像

・平安時代中期作

・像高 171.8cm

・クスノキ 一木造

・国指定重要文化財

大黒天さんといえば、3頭身でボッテリとしたお腹。

そして米俵に乗ってパンパンに膨らんだサンタ袋をかつぎ、ニッコニコでウェ~イといったポーズを思い浮かべてしまいますが、こちらの大黒天さんはスマート!

そしてハンサム!

そして・・・怒ってる?

どうも様子が変・・・と思ったら

なんと!

日本最古の大黒天さんだという!

そんなこんなで、古式の大黒天の姿を残す貴重な大黒天だという!

このように、世のオジさん達も昔はカッコよかったんだよ~!

ちなみにもともとはわらじを履いていたそうですが、1914年の修理の際に靴に履き替えたんだって。

●兜跋毘沙門天立像

~画像はポストカードより~

●兜跋毘沙門天立像

・平安時代初期作

・像高 160cm

・クスノキ 一木造

・国指定重要文化財

こちらの毘沙門天さんは、観世音寺最古の仏像さんなんだって。

一般的な兜跋毘沙門天さんと同様、甲冑姿で宝塔と宝棒を持ち、大地の神・地天女に両足を支えられています。

ちなみに地天女の後ろにいる鬼は、邪鬼ではなく二鬼(尼藍婆・毘藍婆)といいます。

●阿弥陀如来坐像・四天王立像

~画像はポストカードより~

●阿弥陀如来坐像

・平安時代後期作

・像高 219.7cm

・クスノキ 寄木造

・国指定重要文化財

いわゆる定朝様の仏さんです。

あたしゃ誰も救わないよ~的な、気の抜けた表情が印象的でした。

●四天王立像

・平安時代後期作

・クスノキ 一木造

・国指定重要文化財

・持国天 236cm

・増長天 234cm

・広目天 224cm

・多聞天 226cm

平安時代特有の太い腰回りと、いい意味での躍動感のなさが見所です。

●地蔵菩薩半跏坐像

~画像はポストカードより~

●地蔵菩薩半跏坐像

・平安時代後期作

・像高 123.6cm

・寄木造

・国指定重要文化財

荒々しい岩座に半跏スタイルで座るお地蔵さん。

宝珠・錫杖・光背は後世のものでしょうか?

その他、石造狛犬・木造舞楽面・創建時の瓦などなど、かなり見応えのある宝蔵となっておりました。

帰宅後、ポストカードを見ながらニヤニヤ。

また行きたいです。

~画像は説明板より(宝蔵内は撮影禁止)~

そんなこんなで

ドドドーーーン!

巨・巨・巨っ!

人が小さいっ!

宝蔵の2階には巨大な観音さんなど、たくさんの仏像さんがお出迎えしてくれました!

宝蔵内には平安時代から鎌倉時代にかけての仏像16体が安置されており、全て国の重要文化財に指定されているという!

これらの仏像さんは、もともと講堂と金堂に安置されていたそうですが、1959年にこの宝蔵が完成したことにより、講堂の本尊・聖観音さんと金堂の本尊・阿弥陀さんを残して全てこちらに移されたんだって。

そんなこんなで、仏像鑑賞開始。

●十一面観音菩薩立像

~画像はポストカードより~

●十一面観音菩薩立像

・1069年作

・像高 498cm

・ヒノキ 寄木造

・国指定重要文化財

胎内に1069年7月という墨書が残っていることにより、はっきりと製作年が判明している貴重な仏像さんです。この時代は、藤原文化が華咲き丈六仏の製作が多い時期なのですが、現存して、なおかつ製作年がはっきりとわかる仏像さんは少ないです。ということで、とっても貴重な仏像です。

●馬頭観音菩薩立像

~画像はポストカードより~

●馬頭観音菩薩立像

・平安時代後期作

・像高 503cm

・ヒノキ 寄木造

・国指定重要文化財

こちらの馬頭観音さんは、なんと5m超え!

仏像雑誌などで度々登場する馬頭観音の代表作です。

一説によると日本最古の馬頭観音さんという噂も!

馬頭観音さんとは、文字通り頭の上にお馬さんがいる観音さんです。

六道の畜生道で、頭上のお馬さんが人々の悩みや苦しみを食べ尽くしてくれます。

四面八臂で忿怒相。

さすがに5mもあると迫力がスゴいです。

デカい + スゴい = デゴい!

●不空羂索観音菩薩立像

~画像はポストカードより~

●不空羂索観音菩薩立像

・1222年作

・像高 517cm

・クスノキ 寄木造

・国指定重要文化財

1914年の修理の際、胎内に創建当初の塑像と思われる顔面の破片や木心が納入されていたという!

創建時(奈良時代)の仏像さんが残っていない中で、とっても貴重な発見だったという。

ちなみに鎌倉時代作の仏像さんといわれていますが、頭上にある11の仏面は平安時代後期のものといわれています。

●大黒天立像

~画像はポストカードより~

●大黒天立像

・平安時代中期作

・像高 171.8cm

・クスノキ 一木造

・国指定重要文化財

大黒天さんといえば、3頭身でボッテリとしたお腹。

そして米俵に乗ってパンパンに膨らんだサンタ袋をかつぎ、ニッコニコでウェ~イといったポーズを思い浮かべてしまいますが、こちらの大黒天さんはスマート!

そしてハンサム!

そして・・・怒ってる?

どうも様子が変・・・と思ったら

なんと!

日本最古の大黒天さんだという!

そんなこんなで、古式の大黒天の姿を残す貴重な大黒天だという!

このように、世のオジさん達も昔はカッコよかったんだよ~!

ちなみにもともとはわらじを履いていたそうですが、1914年の修理の際に靴に履き替えたんだって。

●兜跋毘沙門天立像

~画像はポストカードより~

●兜跋毘沙門天立像

・平安時代初期作

・像高 160cm

・クスノキ 一木造

・国指定重要文化財

こちらの毘沙門天さんは、観世音寺最古の仏像さんなんだって。

一般的な兜跋毘沙門天さんと同様、甲冑姿で宝塔と宝棒を持ち、大地の神・地天女に両足を支えられています。

ちなみに地天女の後ろにいる鬼は、邪鬼ではなく二鬼(尼藍婆・毘藍婆)といいます。

●阿弥陀如来坐像・四天王立像

~画像はポストカードより~

●阿弥陀如来坐像

・平安時代後期作

・像高 219.7cm

・クスノキ 寄木造

・国指定重要文化財

いわゆる定朝様の仏さんです。

あたしゃ誰も救わないよ~的な、気の抜けた表情が印象的でした。

●四天王立像

・平安時代後期作

・クスノキ 一木造

・国指定重要文化財

・持国天 236cm

・増長天 234cm

・広目天 224cm

・多聞天 226cm

平安時代特有の太い腰回りと、いい意味での躍動感のなさが見所です。

●地蔵菩薩半跏坐像

~画像はポストカードより~

●地蔵菩薩半跏坐像

・平安時代後期作

・像高 123.6cm

・寄木造

・国指定重要文化財

荒々しい岩座に半跏スタイルで座るお地蔵さん。

宝珠・錫杖・光背は後世のものでしょうか?

その他、石造狛犬・木造舞楽面・創建時の瓦などなど、かなり見応えのある宝蔵となっておりました。

帰宅後、ポストカードを見ながらニヤニヤ。

また行きたいです。

南大門跡・碾磑・五重塔心礎

●南大門跡

参道脇には南大門の礎石がありました。

その他、境内には僧坊跡の礎石もあるそうですが、見事に見逃して帰りました!

●碾磑(てんがい)

●碾磑(てんがい)

・奈良時代作(?)

・直径 103cm

・上臼の厚さ 26cm

・下臼の厚さ 28cm

講堂の前には、石臼がありました。

どうやらこの石臼は碾磑(てんがい)と呼ばれるものらしいです。

なんと!

こちらの石臼は日本最古で最大の石臼なんだと!

それはそうと・・・

なんで講堂前に石臼があるの???

どうやらこの石臼は、小麦などの穀物を挽いていたのではなく、塗料を作るために使用されていたという説があるそうですよ。

創建当時のお堂は、ここで作られた塗料を使って彩られていたんだとか!

●五重塔心礎

鐘楼の近くには、五重塔の礎石がありました。

どうやらこちらは、五重塔の中心の柱である心柱の礎石のようです。

この礎石は創建当時のままの位置にあるんだって!

発掘調査の結果、基壇の大きさは15m × 15m。

建物規模は6m × 6mだったと推定されてるそうですよ。

参道脇には南大門の礎石がありました。

その他、境内には僧坊跡の礎石もあるそうですが、見事に見逃して帰りました!

●碾磑(てんがい)

●碾磑(てんがい)

・奈良時代作(?)

・直径 103cm

・上臼の厚さ 26cm

・下臼の厚さ 28cm

講堂の前には、石臼がありました。

どうやらこの石臼は碾磑(てんがい)と呼ばれるものらしいです。

なんと!

こちらの石臼は日本最古で最大の石臼なんだと!

それはそうと・・・

なんで講堂前に石臼があるの???

どうやらこの石臼は、小麦などの穀物を挽いていたのではなく、塗料を作るために使用されていたという説があるそうですよ。

創建当時のお堂は、ここで作られた塗料を使って彩られていたんだとか!

●五重塔心礎

鐘楼の近くには、五重塔の礎石がありました。

どうやらこちらは、五重塔の中心の柱である心柱の礎石のようです。

この礎石は創建当時のままの位置にあるんだって!

発掘調査の結果、基壇の大きさは15m × 15m。

建物規模は6m × 6mだったと推定されてるそうですよ。

御朱印情報

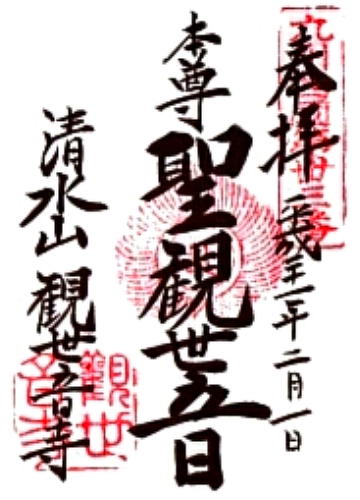

●御朱印の種類

・観世音寺の御朱印(本尊聖観世音)

●御朱印の受付場所

・宝蔵の拝観受付

●御朱印の受付時間

・9:00~17:00

(宝蔵の入館は16:30まで)

●御朱印の料金

・300円

●期間限定・特別御朱印

・なし

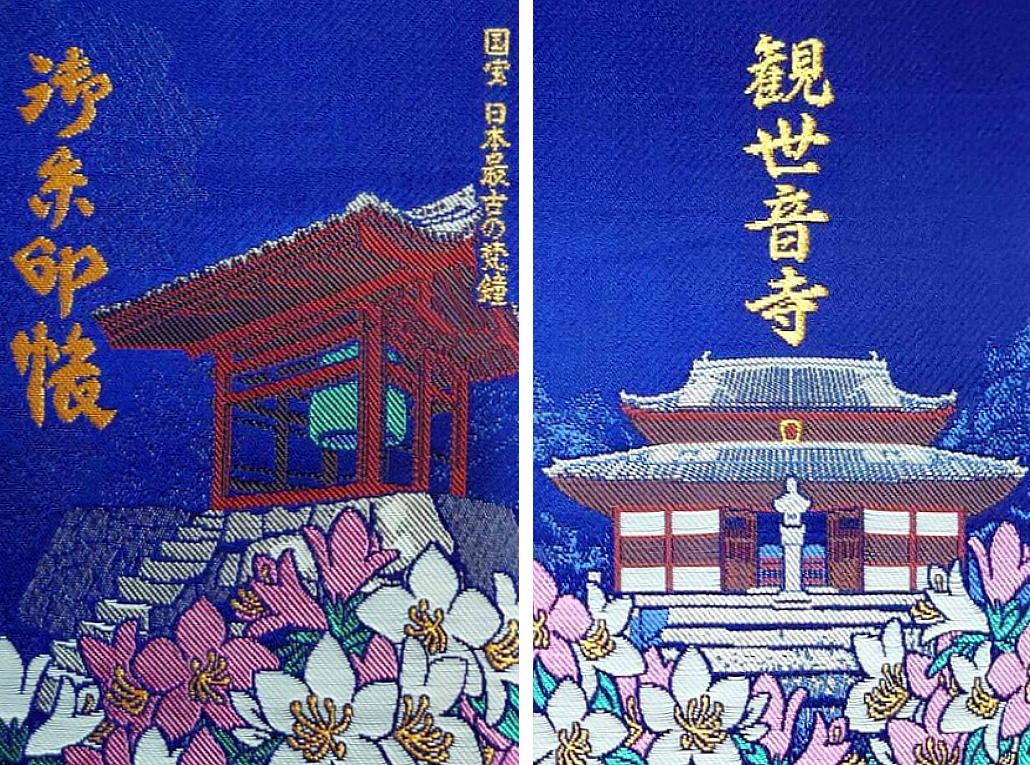

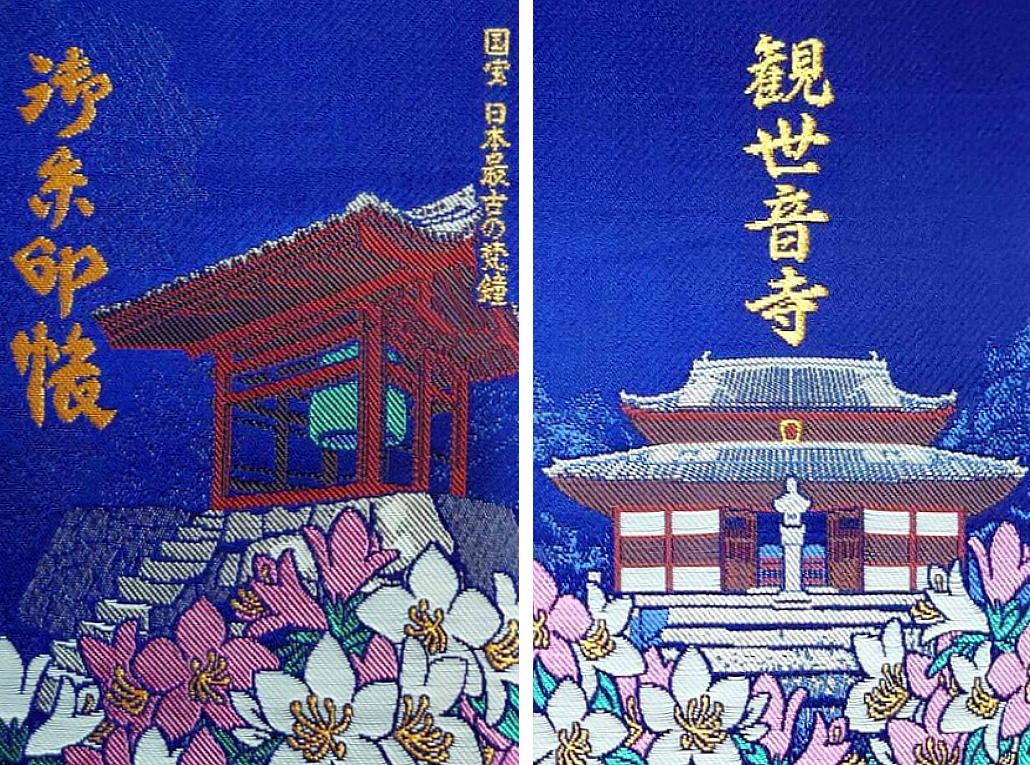

●オリジナル御朱印帳

●サイズ

・16cm × 11cm

オリジナル御朱印帳には国宝・梵鐘と講堂がデザインされていました。

・2009年2月1日 参拝

・2011年2月12日 参拝

・2021年2月 更新

・観世音寺の御朱印(本尊聖観世音)

●御朱印の受付場所

・宝蔵の拝観受付

●御朱印の受付時間

・9:00~17:00

(宝蔵の入館は16:30まで)

●御朱印の料金

・300円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

●サイズ

・16cm × 11cm

オリジナル御朱印帳には国宝・梵鐘と講堂がデザインされていました。

・2009年2月1日 参拝

・2011年2月12日 参拝

・2021年2月 更新

参拝情報とアクセス

●宝蔵 開館時間

・9:00~17:00

(宝蔵の入館は16:30まで)

●宝蔵 拝観料

・大人500円

・高大生300円

・小中学生150円

●最寄りの駅

・西鉄・五条駅から徒歩10分

・西鉄・太宰府駅から徒歩20分

・西鉄・都府楼前から徒歩20分

●バス

・コミュニティーバス・まほろば号

観世音寺前で下車 徒歩すぐ

・博多バスターミナルより太宰府行直通バス

太宰府市役所で下車 徒歩5分

●車

・九州自動車道・太宰府ICから約10分

・九州自動車道・筑紫野ICから約15分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり

(20~30台)

・9:00~17:00

(宝蔵の入館は16:30まで)

●宝蔵 拝観料

・大人500円

・高大生300円

・小中学生150円

●最寄りの駅

・西鉄・五条駅から徒歩10分

・西鉄・太宰府駅から徒歩20分

・西鉄・都府楼前から徒歩20分

●バス

・コミュニティーバス・まほろば号

観世音寺前で下車 徒歩すぐ

・博多バスターミナルより太宰府行直通バス

太宰府市役所で下車 徒歩5分

●車

・九州自動車道・太宰府ICから約10分

・九州自動車道・筑紫野ICから約15分

●駐車場

・無料の専用駐車場あり

(20~30台)