| 住 所 | 京都府福知山市大江町天田内60 |

|---|---|

| 祭 神 | 豊受大御神 |

| 概 要 | 元伊勢とは、天照大御神が現在の伊勢神宮に鎮座するまでの間、 一時的に鎮座していた場所のことをいいます。 ちなみに元伊勢の伝承地は近畿地方を中心に20ヶ所以上あります。 元伊勢内宮・皇大神社と元伊勢外宮・豊受大神社と 皇大神社の奥宮・天岩戸神社を合わせて元伊勢三社と呼ばれてます。 |

元伊勢とは

●ザックリと簡単に元伊勢とは

ザックリと簡単に元伊勢とは、天照大御神が現在の伊勢神宮に鎮座するまでの間、 一時的に鎮座していた場所のことをいいます。

古来、天照大御神は皇室内に祀られてましたが、 第10代・崇神天皇の時に、皇居の外に祀られることになりました。 そんなこんなで、崇神天皇が皇女・豊鋤入姫命に御神霊を託し、 天照大御神を祀るのに適した地を探す旅に出ました。

その後、第11代・垂仁天皇の第4皇女・倭姫命がその役目を引き継いで旅に出ます。

候補地探しは長旅になったようで、天照大御神が気に入ってくれる地がなかなか決まらず、 伊勢に鎮座するまでの約90年間、その候補地探しの旅が行われました。

ちなみに元伊勢の伝承地は近畿地方を中心に20ヶ所以上あります。

●参道

そんなこんなで、元伊勢外宮・豊受大神社に到着。

見るからに神気に包まれてそうな風景。ゾクゾクします。

ちなみに元伊勢内宮・皇大神社と元伊勢外宮・豊受大神社と 皇大神社の奥宮・天岩戸神社を合わせて元伊勢三社と呼ばれてます。

本日は、本場の伊勢神宮同様、外宮 → 内宮 → 天岩戸神社の順で参拝してきました。

●元伊勢内宮・皇大神社の参拝記はこちら

●奥宮・天岩戸神社の参拝記はこちら

ザックリと簡単に元伊勢とは、天照大御神が現在の伊勢神宮に鎮座するまでの間、 一時的に鎮座していた場所のことをいいます。

古来、天照大御神は皇室内に祀られてましたが、 第10代・崇神天皇の時に、皇居の外に祀られることになりました。 そんなこんなで、崇神天皇が皇女・豊鋤入姫命に御神霊を託し、 天照大御神を祀るのに適した地を探す旅に出ました。

その後、第11代・垂仁天皇の第4皇女・倭姫命がその役目を引き継いで旅に出ます。

候補地探しは長旅になったようで、天照大御神が気に入ってくれる地がなかなか決まらず、 伊勢に鎮座するまでの約90年間、その候補地探しの旅が行われました。

ちなみに元伊勢の伝承地は近畿地方を中心に20ヶ所以上あります。

●参道

そんなこんなで、元伊勢外宮・豊受大神社に到着。

見るからに神気に包まれてそうな風景。ゾクゾクします。

ちなみに元伊勢内宮・皇大神社と元伊勢外宮・豊受大神社と 皇大神社の奥宮・天岩戸神社を合わせて元伊勢三社と呼ばれてます。

本日は、本場の伊勢神宮同様、外宮 → 内宮 → 天岩戸神社の順で参拝してきました。

●元伊勢内宮・皇大神社の参拝記はこちら

元伊勢内宮 皇大神社(元伊勢三社巡り)の御朱印情報~京都府福知山市大江町内宮217~

住 所京都府福知山市大江町内宮217祭 神天照大御神概 要元伊勢とは、天照大御神が現在の伊勢神宮に鎮座するまでの間、 一時的に鎮座していた場所のことをいいます。 ちなみに元伊勢の伝承地は近畿地方を中心に2...

●奥宮・天岩戸神社の参拝記はこちら

天岩戸神社(元伊勢三社巡り)の御朱印情報~京都府福知山市大江町佛性寺字日浦ケ嶽206~

住 所京都府福知山市大江町佛性寺字日浦ケ嶽206祭 神櫛岩窓戸命・豊岩窓戸命概 要元伊勢とは、天照大御神が現在の伊勢神宮に鎮座するまでの間、 一時的に鎮座していた場所のことをいいます。 ちなみに元伊勢の伝...

黒木鳥居

●日本に3つしかない黒木鳥居

階段を上りきると黒木鳥居が登場!

黒木鳥居とは、樹皮がついたままの鳥居のことです。最も古い鳥居形式といわれており、全国に元伊勢外宮・豊受大神社と元伊勢内宮・皇大神社と京都嵯峨野の野宮神社にしかないといわれてます。

材質は杉です。ところどころに枝の節があって生々しいですね。

ちなみに神明鳥居となっております。

やはり伊勢系の神社は神明鳥居がしっくりきます。

そんなこんなで、黒木鳥居をくぐると、今度は切り株の注連柱が登場!こちらの方が黒木鳥居よりも最古感があるような!

階段を上りきると黒木鳥居が登場!

黒木鳥居とは、樹皮がついたままの鳥居のことです。最も古い鳥居形式といわれており、全国に元伊勢外宮・豊受大神社と元伊勢内宮・皇大神社と京都嵯峨野の野宮神社にしかないといわれてます。

材質は杉です。ところどころに枝の節があって生々しいですね。

ちなみに神明鳥居となっております。

やはり伊勢系の神社は神明鳥居がしっくりきます。

そんなこんなで、黒木鳥居をくぐると、今度は切り株の注連柱が登場!こちらの方が黒木鳥居よりも最古感があるような!

拝殿と本殿

●拝殿

●拝殿

・建立年不詳

・銅板葺 入母屋造

一説によると、この神社が鎮座する舟岡山は全長約200mの前方後円墳ではないかと言われてるそうです!

●拝殿内

・祭神は、本場の伊勢神宮・外宮と同じ豊受大御神。

それもそのはず、この神社から遷座したのが本場の伊勢神宮・外宮なんですもの。

・相殿神は、 日子番能邇邇芸尊・天児屋根命・天太玉命

●本殿

●本殿

・1874年建立

・茅葺 神明造

・外削ぎの千木 棟に9本の鰹木を置く

かつては60年に1度、式年遷宮が行われていたそうです。

本場の伊勢神宮では本殿裏を見る事ができませんが、ここでは思う存分見ることができます。

●拝殿

・建立年不詳

・銅板葺 入母屋造

一説によると、この神社が鎮座する舟岡山は全長約200mの前方後円墳ではないかと言われてるそうです!

●拝殿内

・祭神は、本場の伊勢神宮・外宮と同じ豊受大御神。

それもそのはず、この神社から遷座したのが本場の伊勢神宮・外宮なんですもの。

・相殿神は、 日子番能邇邇芸尊・天児屋根命・天太玉命

●本殿

●本殿

・1874年建立

・茅葺 神明造

・外削ぎの千木 棟に9本の鰹木を置く

かつては60年に1度、式年遷宮が行われていたそうです。

本場の伊勢神宮では本殿裏を見る事ができませんが、ここでは思う存分見ることができます。

脇宮と末社

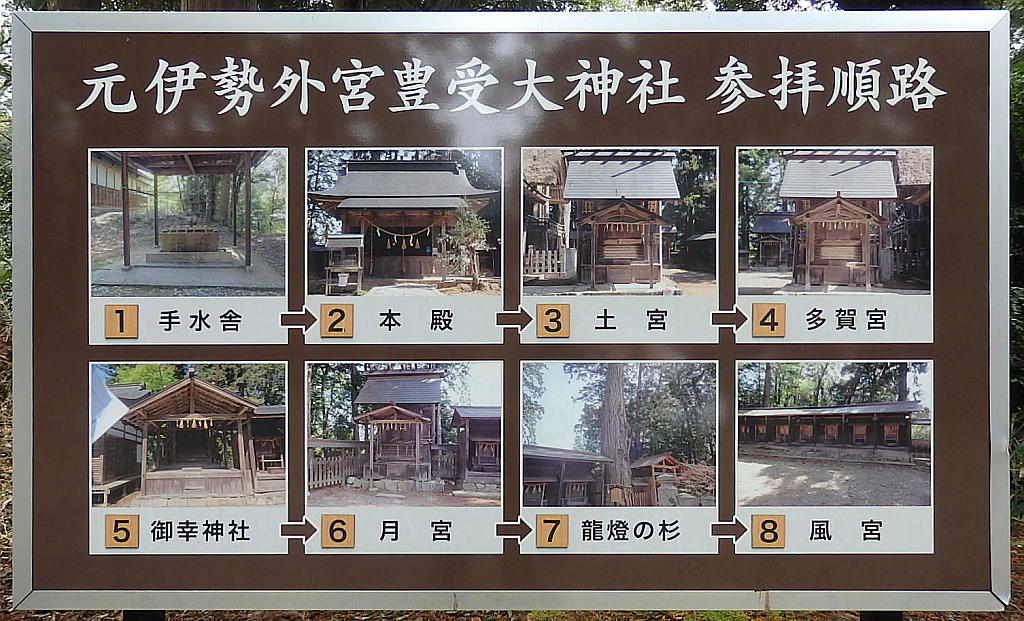

●元伊勢外宮の参拝順

参拝順は

本殿 → 土宮 → 多賀宮 → 御幸神社 → 月宮 → 龍灯の杉 → 風宮

となっております。

本殿の後、本殿両サイドの脇宮を参拝して、末社を右回りに巡ればこの順番になります。

本場の伊勢でお馴染みのお宮がありますね~。そんなこんなで、本場・伊勢をギュッと凝縮したような神社です。

●脇宮

拝殿左 → 多賀宮

拝殿右 → 土宮

●御幸神社と末社

社殿をコの字に囲む形で末社が建てられてます。

末社の数はなんと37社!

1社1社、2礼2拍手1礼を繰り返してたら頭がおかしくなりそうでした。これは軽いスポーツ!

●月宮と末社

いやはや、すごい数だなぁ。

●龍燈の杉と龍登の桧

●左 → 龍燈の杉

・樹齢 1500年以上

・通称・黒龍さん

毎年、節分の丑三つ時に龍神が明かりを灯しにやってくるんですって!

●右 → 龍登の桧

・樹齢不明

・白龍さん

龍神が螺旋を描き、天へと駆け登るようにそそり立つ御神木。

●風宮と末社

なんとか全てで2礼2拍手1礼を終了。

おかげで柏手が上手くなったような気がしました。

参拝順は

本殿 → 土宮 → 多賀宮 → 御幸神社 → 月宮 → 龍灯の杉 → 風宮

となっております。

本殿の後、本殿両サイドの脇宮を参拝して、末社を右回りに巡ればこの順番になります。

本場の伊勢でお馴染みのお宮がありますね~。そんなこんなで、本場・伊勢をギュッと凝縮したような神社です。

●脇宮

拝殿左 → 多賀宮

拝殿右 → 土宮

●御幸神社と末社

社殿をコの字に囲む形で末社が建てられてます。

末社の数はなんと37社!

1社1社、2礼2拍手1礼を繰り返してたら頭がおかしくなりそうでした。これは軽いスポーツ!

●月宮と末社

いやはや、すごい数だなぁ。

●龍燈の杉と龍登の桧

●左 → 龍燈の杉

・樹齢 1500年以上

・通称・黒龍さん

毎年、節分の丑三つ時に龍神が明かりを灯しにやってくるんですって!

●右 → 龍登の桧

・樹齢不明

・白龍さん

龍神が螺旋を描き、天へと駆け登るようにそそり立つ御神木。

●風宮と末社

なんとか全てで2礼2拍手1礼を終了。

おかげで柏手が上手くなったような気がしました。

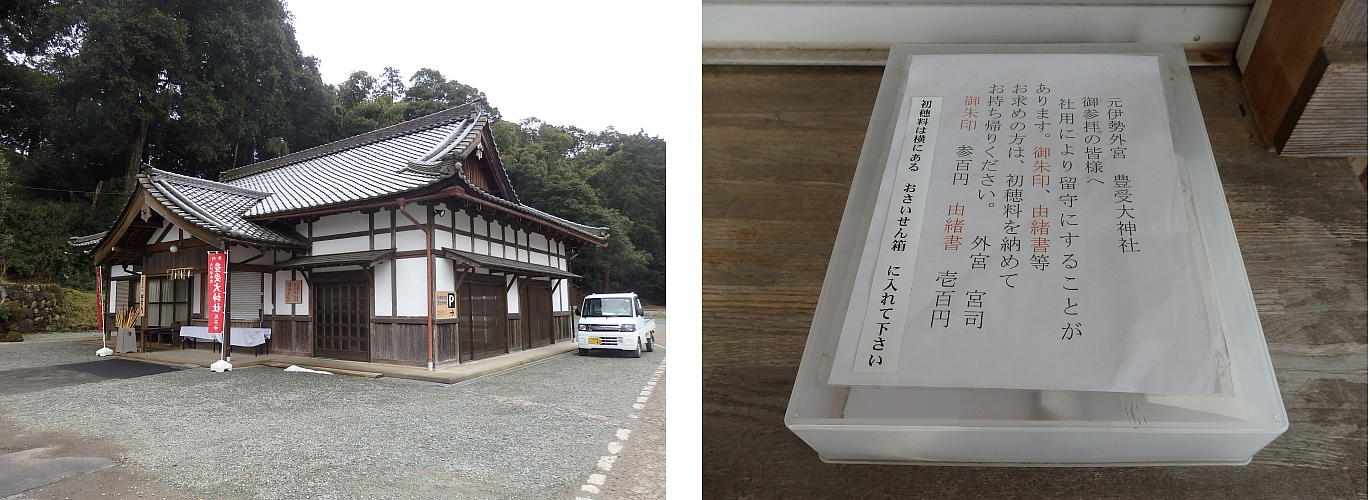

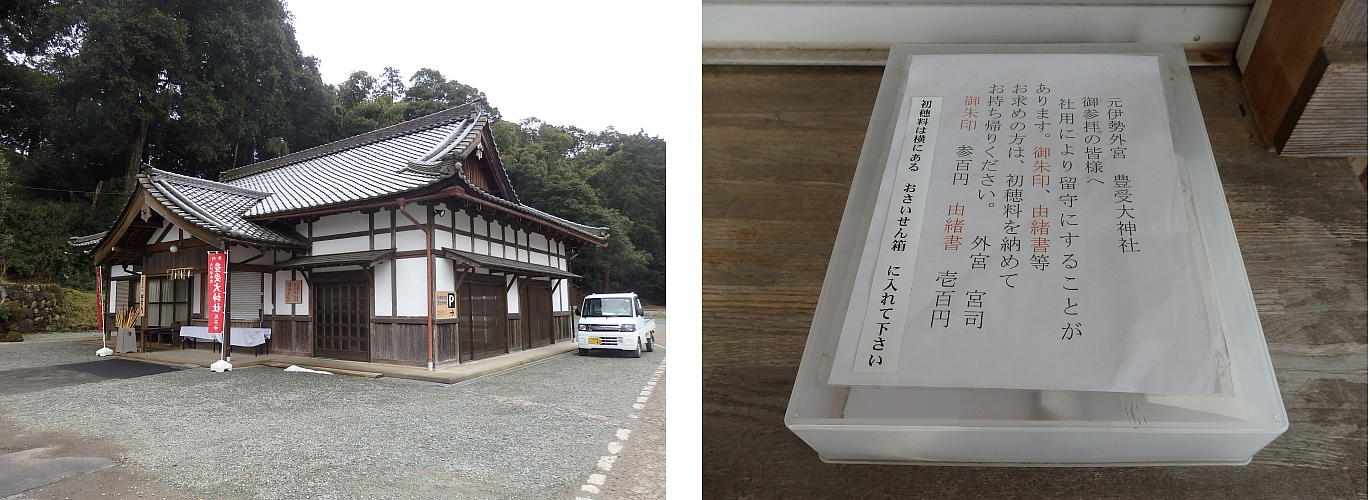

神楽殿(多分)

●神楽殿(多分)

本殿と向き合って建つ建物はおそらく神楽殿でしょう。

大きな銅板葺の入母屋造でした。

神楽殿には藁で作った龍がおられました。

●境内からの風景

参道から望む。いやはや素敵な神社でした。

そんなこんなで、元伊勢外宮に別れを告げ、ここから車で5~10分ほど離れた元伊勢内宮に向かうことにしまっす。

本殿と向き合って建つ建物はおそらく神楽殿でしょう。

大きな銅板葺の入母屋造でした。

神楽殿には藁で作った龍がおられました。

●境内からの風景

参道から望む。いやはや素敵な神社でした。

そんなこんなで、元伊勢外宮に別れを告げ、ここから車で5~10分ほど離れた元伊勢内宮に向かうことにしまっす。

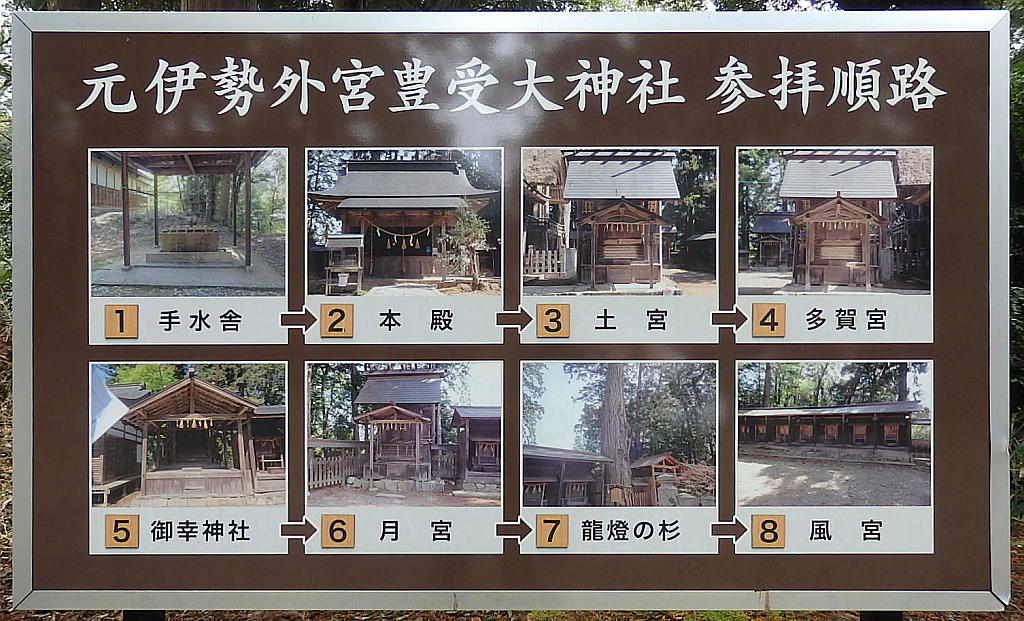

御朱印情報

●御朱印

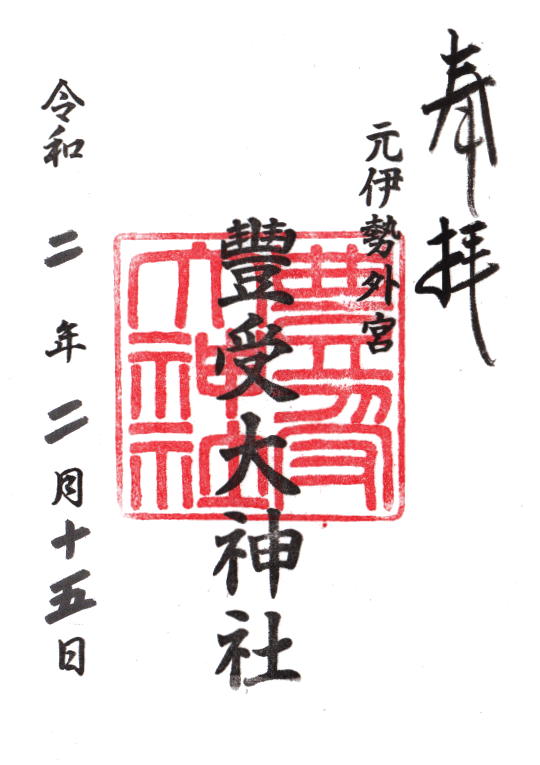

御朱印は境内入口にある社務所に書置きがありました。

●駐車場

境内入口に広い駐車場があります。

よほどのことがない限り、余裕で駐車できそうです。

御朱印は境内入口にある社務所に書置きがありました。

●駐車場

境内入口に広い駐車場があります。

よほどのことがない限り、余裕で駐車できそうです。