| 所在地 | 広島県尾道市土堂2丁目10−12 |

|---|---|

| 祭 神 | 底筒男之命・中筒男之命・上筒男之命 |

| 由 緒 | 1741年、尾道の町奉行・平山角左衛門が海を埋め立てて住吉浜を築造。その際、浄土寺の境内に鎮座していた住吉神社を住吉浜へ遷座し、港の守護神としたそうです。江戸時代中期、町奉行・平山角左衛門の功績を称えるとともに、商売繁盛・海上交通の安全を願って、住吉浜の海産物問屋の旦那衆が花火まつりを始めたという。それが現在のおのみち住吉花火まつりといわれています。 |

門柱①と手水鉢

尾道は江戸時代中期頃から北前船の寄港地として栄えてきました。

町が発展すると、港湾設備の拡大が要求されるようになります。

そんなこんなで、尾道では継続的に港の埋立が行われてきました。

この住吉神社が鎮座する地もその1つ。

1741年、尾道の町奉行・平山角左衛門さんが海を埋め立てて住吉浜を築造。

そこに港の守護神として鎮座したのが住吉神社というわけです。

●門柱①(注連柱)

●門柱①(注連柱)

・1876年建立

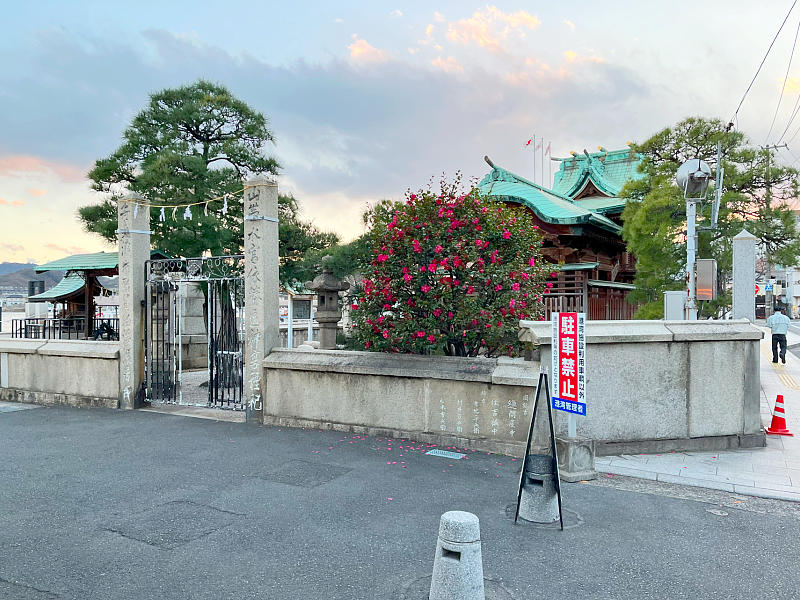

そんなこんなで、海岸通りに鎮座する住吉神社に到着。

立派な門柱とモダンな鉄柵門と赤い花。

そんな和洋折衷な見た目につられて参拝することにしました。

見るからに小さな境内ですが、この神社は尾道の夏の風物詩・おのみち住吉花火まつりが行われる神社なんだって。

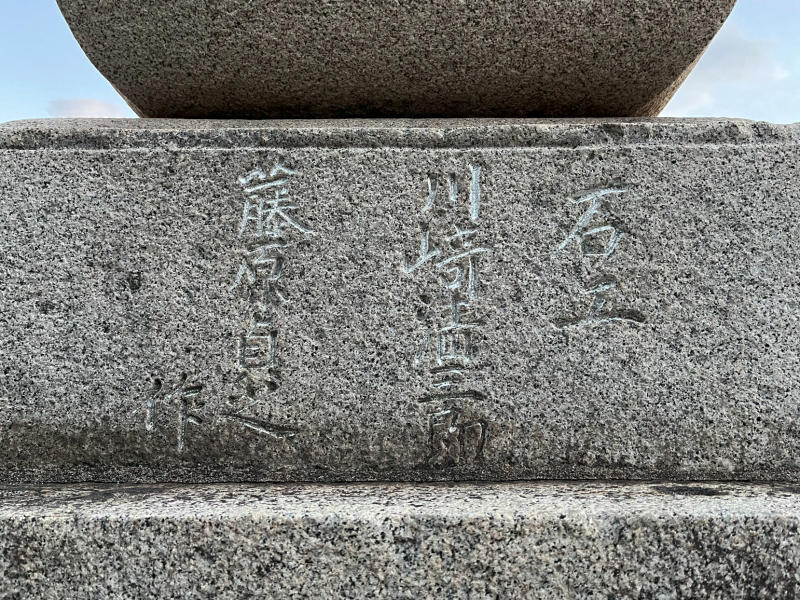

●手水舎

●手水鉢

・1820年奉納

まずは手水舎でお清め。

それにしても素敵な手水鉢でした。

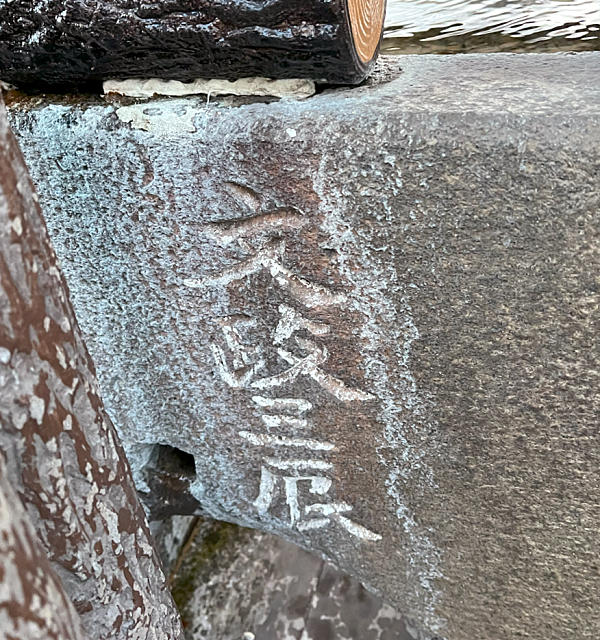

手水鉢には文政三辰と刻まれていましたので、こちらは1820年の奉納となります。

さらに手水鉢には角鰯屋(灰屋橋本家)と津国屋という問屋の屋号とたくさんの寄進者の名が刻まれていました。

読みやすいように白色でペイントされているのがありがたいです!

拝殿と本殿

●拝殿

●拝殿

・明治時代後期建立

・1998年改修

・銅板葺 妻入り唐破風

続いて、拝殿で参拝。

拝殿は社というより、本殿の向拝のような造りになっていました。

拝殿というより拝所と呼びたくなるフォルムですが、板張りの床がありましたのでやはりこれは向拝でも拝所でもなく拝殿なのだ。

何にしろ珍しいお社でした。

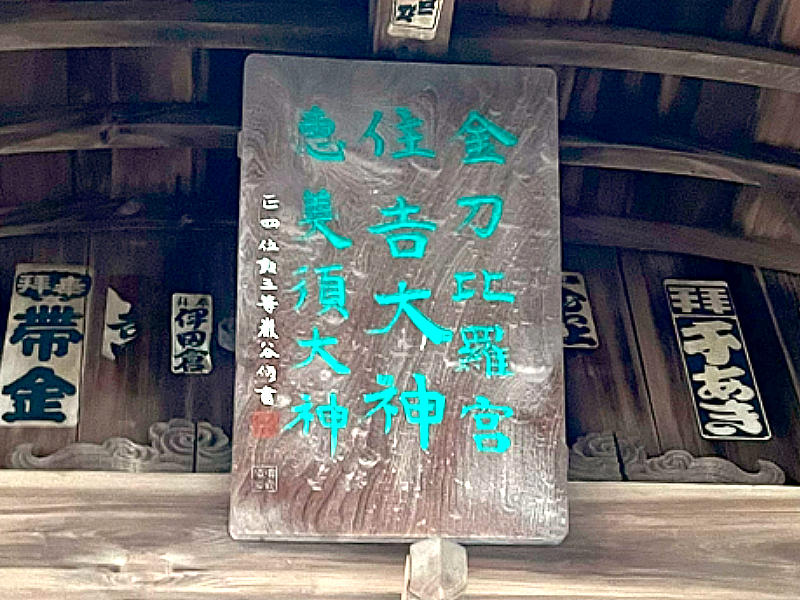

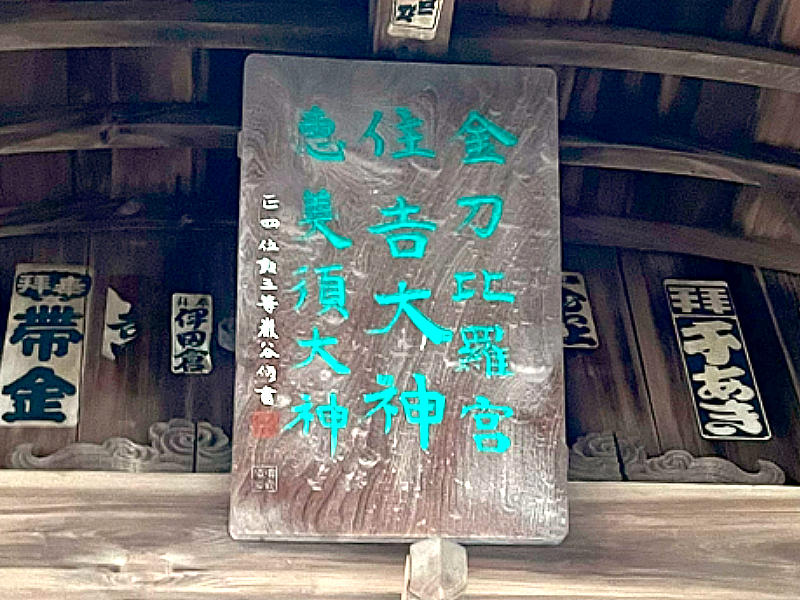

扁額には恵美須大神・住吉大神・金刀比羅宮と書かれておりました。

ということで、この神社には住吉大神(底筒男之命・中筒男之命・上筒男之命)の他に、大物主神と恵美須大神もお祀りされているみたいですね。

ちなみにこの扁額の揮毫は厳谷修さんのようです。

厳谷修とは、明治時代に活躍した書家・官僚・漢詩人である巖谷一六さんの本名です。

●本殿

●本殿

・明治時代後期建立

・1998年改修

・銅板葺 千鳥破風付き入母屋造

本殿は千鳥破風付き入母屋造。

異常に、長い鳥衾が印象的なお社でした。

というか、何か違和感・・・

よく見ると、千鳥破風に横向きの鰹木がついているという!

なんだこりゃ!?

こんな鰹木は初めて拝見しましたよ!

いやはや、本日も珍しいものを拝見できて有り難き幸せ。

それにしてもカッコいい社殿です。

なんだか戦艦のように見えるのは私だけでしょうか?

これは私の勝手な妄想ですが、この社殿は戦艦をモチーフにしてデザインされているのではないか・・・

そういう目で見ると、鰹木が艦砲に見えたり、鳥衾が高射砲に見えたりしません?

ちなみに尾道は造船の町としても知られています。

●拝殿

・明治時代後期建立

・1998年改修

・銅板葺 妻入り唐破風

続いて、拝殿で参拝。

拝殿は社というより、本殿の向拝のような造りになっていました。

拝殿というより拝所と呼びたくなるフォルムですが、板張りの床がありましたのでやはりこれは向拝でも拝所でもなく拝殿なのだ。

何にしろ珍しいお社でした。

扁額には恵美須大神・住吉大神・金刀比羅宮と書かれておりました。

ということで、この神社には住吉大神(底筒男之命・中筒男之命・上筒男之命)の他に、大物主神と恵美須大神もお祀りされているみたいですね。

ちなみにこの扁額の揮毫は厳谷修さんのようです。

厳谷修とは、明治時代に活躍した書家・官僚・漢詩人である巖谷一六さんの本名です。

●本殿

●本殿

・明治時代後期建立

・1998年改修

・銅板葺 千鳥破風付き入母屋造

本殿は千鳥破風付き入母屋造。

異常に、長い鳥衾が印象的なお社でした。

というか、何か違和感・・・

よく見ると、千鳥破風に横向きの鰹木がついているという!

なんだこりゃ!?

こんな鰹木は初めて拝見しましたよ!

いやはや、本日も珍しいものを拝見できて有り難き幸せ。

それにしてもカッコいい社殿です。

なんだか戦艦のように見えるのは私だけでしょうか?

これは私の勝手な妄想ですが、この社殿は戦艦をモチーフにしてデザインされているのではないか・・・

そういう目で見ると、鰹木が艦砲に見えたり、鳥衾が高射砲に見えたりしません?

ちなみに尾道は造船の町としても知られています。

境内社

●平山霊神社

●平山霊神社

・建立年不明

・銅板葺 一間社流造

本殿の左隣には平山霊神社が鎮座していました。

御祭神は平山角左衛門さん。

平山角左衛門さんは尾道港の整備発展に貢献したお方なんだって。

ちなみに、この住吉神社が鎮座する住吉浜を築造したのも平山角左衛門さんといわれています。

●平山市尹紀功之碑

●平山市尹紀功之碑

・1896年建立

・題額 浅野長勲 書

・碑文 巌谷修 書

平山霊神社の後ろには平山角左衛門さんの功績を称えた石碑が建っていました。

題字は浅野宗家13代当主ならびに広島藩最後の藩主・浅野長勲さんの書。

そして碑文は巌谷修さんの書。

巌谷修さんは、先ほどの拝殿の扁額を揮毫したお方です。

~画像は無料写真素材 おのみちや より~

ちなみにおのみち住吉花火まつりは、平山角左衛門さんの功績を称えるとともに、商売繁盛・海上交通の安全を願って住吉浜の海産物問屋の旦那衆が始めた花火まつりが起源といわれています。

●不明の境内社

●不明の境内社

・建立年不明

・銅板葺 一間社流造

その他、境内入口付近にも境内社がありました。

一体全体、どなたがお祀りされているのでしょ?

拝殿・本殿、平山霊神社、不明の境内社の並びを見ていると、な〜んとなく海を航行する船団のように見えたひと時でした。

●平山霊神社

・建立年不明

・銅板葺 一間社流造

本殿の左隣には平山霊神社が鎮座していました。

御祭神は平山角左衛門さん。

平山角左衛門さんは尾道港の整備発展に貢献したお方なんだって。

ちなみに、この住吉神社が鎮座する住吉浜を築造したのも平山角左衛門さんといわれています。

●平山市尹紀功之碑

●平山市尹紀功之碑

・1896年建立

・題額 浅野長勲 書

・碑文 巌谷修 書

平山霊神社の後ろには平山角左衛門さんの功績を称えた石碑が建っていました。

題字は浅野宗家13代当主ならびに広島藩最後の藩主・浅野長勲さんの書。

そして碑文は巌谷修さんの書。

巌谷修さんは、先ほどの拝殿の扁額を揮毫したお方です。

~画像は無料写真素材 おのみちや より~

ちなみにおのみち住吉花火まつりは、平山角左衛門さんの功績を称えるとともに、商売繁盛・海上交通の安全を願って住吉浜の海産物問屋の旦那衆が始めた花火まつりが起源といわれています。

●不明の境内社

●不明の境内社

・建立年不明

・銅板葺 一間社流造

その他、境内入口付近にも境内社がありました。

一体全体、どなたがお祀りされているのでしょ?

拝殿・本殿、平山霊神社、不明の境内社の並びを見ていると、な〜んとなく海を航行する船団のように見えたひと時でした。

注連柱と鳥居

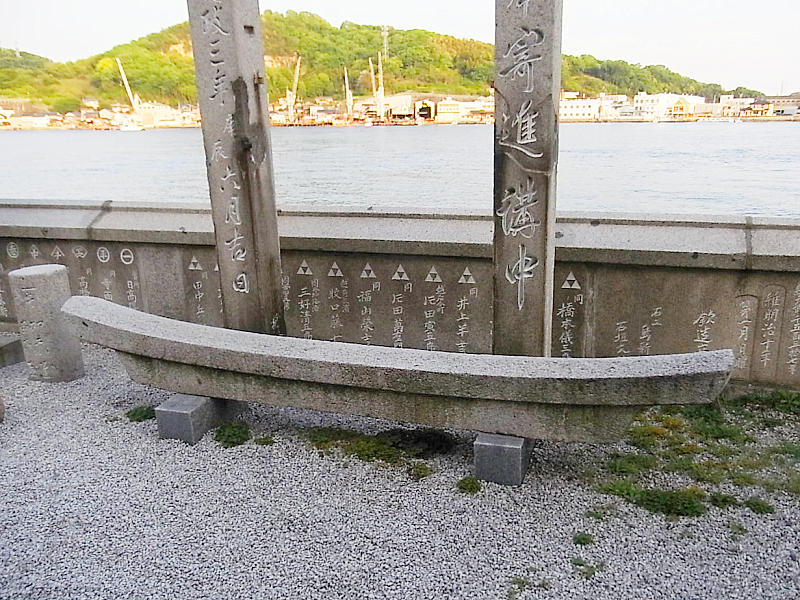

●注連柱

●注連柱

・1820年建立

・尾道石工 山根源四郎藤原傳篤 作

境内には古そうな注連柱がありました。

なんとこちら!

日本最古の注連柱なんだとか!

つまり注連柱は尾道が発祥の地!

日本全国にある注連柱は、この注連柱から始まったということなんですね!

作者は尾道石工の山根源四郎藤原傳篤さん。

尾道石工といえば山根屋系!

山根源四郎といえば、山根源四郎富重や山根源四郎登徳や山根源四郎傳駕や山根源四郎傳馬や山根源四郎好孝などがおられますが、山根源四郎の中では山根源四郎傳篤さんの石造物が1番多いような気がします(多分)

ちなみにこの注連柱の銘には藤原姓がつけられており、山根源四郎傳篤ではなく山根源四郎藤原傳篤となっておりました。

この神社は港の守護神なのに海(南)に向かって鎮座しておらず、東に向かって鎮座しているという。

そのことがすごく違和感だったけど、日本最古の注連柱が海(南)に向かって建っているので、もしかしたら、もともとこの神社は南向きに鎮座していたのかな?

とか思ってみました。

●鳥居

ちなみに注連柱の前には鳥居の笠木・島木がありました。

鳥居の残骸があるということは、もともとこの神社には鳥居が建っていたのかなぁ?

●注連柱

・1820年建立

・尾道石工 山根源四郎藤原傳篤 作

境内には古そうな注連柱がありました。

なんとこちら!

日本最古の注連柱なんだとか!

つまり注連柱は尾道が発祥の地!

日本全国にある注連柱は、この注連柱から始まったということなんですね!

作者は尾道石工の山根源四郎藤原傳篤さん。

尾道石工といえば山根屋系!

山根源四郎といえば、山根源四郎富重や山根源四郎登徳や山根源四郎傳駕や山根源四郎傳馬や山根源四郎好孝などがおられますが、山根源四郎の中では山根源四郎傳篤さんの石造物が1番多いような気がします(多分)

ちなみにこの注連柱の銘には藤原姓がつけられており、山根源四郎傳篤ではなく山根源四郎藤原傳篤となっておりました。

●山根源四郎傳篤の作品

●吉備津彦神社 狛犬

・文化13年(1816年)

●住吉神社 注連柱

・文政3年(1820年)

●住吉神社 狛犬(因島)

・文政3年(1820年)

●八幡神社 狛犬(因島田熊町)

・文政3年(1820年)

●艮神社 狛犬(因島椋浦町)

・文政5年(1822年)

●艮神社 狛犬(因島外浦町)

・文政5年(1822年)

●熊野神社 鳥居

・文政6年(1823年)

●八幡神社 狛犬(因島百島町)

・文政6年(1823年)

●金剛院 常夜燈

・文政7年(1824年)

●烏須井八幡神社 狛犬

・文政7年(1824年)

●二宮神社 鳥居

・文政11年(1828年)

●天女浜神社 狛犬

・文政13年(1830年)

●妙見宮 鳥居

・天保4年(1833年)

●亀山八幡宮 石柱

・天保6年(1835年)

●艮神社 玉垣(因島椋浦町)

・天保6年(1835年)

●艮神社 鳥居

・天保9年(1838年)

●王太子神社 鳥居

・天保10年(1839年)

●妙宣寺 常夜燈

・弘化3年(1846年) などなど。

●吉備津彦神社 狛犬

・文化13年(1816年)

●住吉神社 注連柱

・文政3年(1820年)

●住吉神社 狛犬(因島)

・文政3年(1820年)

●八幡神社 狛犬(因島田熊町)

・文政3年(1820年)

●艮神社 狛犬(因島椋浦町)

・文政5年(1822年)

●艮神社 狛犬(因島外浦町)

・文政5年(1822年)

●熊野神社 鳥居

・文政6年(1823年)

●八幡神社 狛犬(因島百島町)

・文政6年(1823年)

●金剛院 常夜燈

・文政7年(1824年)

●烏須井八幡神社 狛犬

・文政7年(1824年)

●二宮神社 鳥居

・文政11年(1828年)

●天女浜神社 狛犬

・文政13年(1830年)

●妙見宮 鳥居

・天保4年(1833年)

●亀山八幡宮 石柱

・天保6年(1835年)

●艮神社 玉垣(因島椋浦町)

・天保6年(1835年)

●艮神社 鳥居

・天保9年(1838年)

●王太子神社 鳥居

・天保10年(1839年)

●妙宣寺 常夜燈

・弘化3年(1846年) などなど。

この神社は港の守護神なのに海(南)に向かって鎮座しておらず、東に向かって鎮座しているという。

そのことがすごく違和感だったけど、日本最古の注連柱が海(南)に向かって建っているので、もしかしたら、もともとこの神社は南向きに鎮座していたのかな?

とか思ってみました。

●鳥居

ちなみに注連柱の前には鳥居の笠木・島木がありました。

鳥居の残骸があるということは、もともとこの神社には鳥居が建っていたのかなぁ?

常夜燈と門柱②

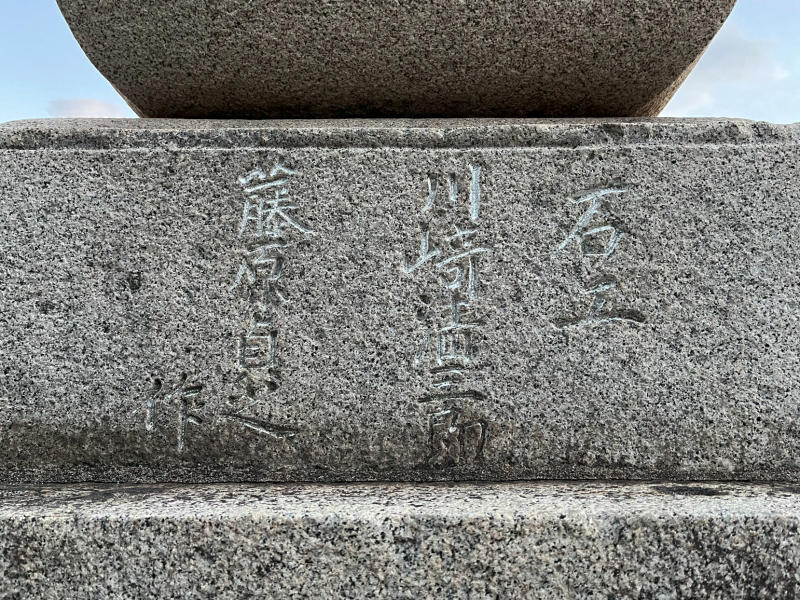

●常夜燈①

●常夜燈①

・1797年建立

・尾道石工 川﨑清三郎・藤原貞之 作

境内には3mくらいありそうな大きな常夜燈がありました。

どうやらこちらは尾道市街地で最大級の常夜燈なんだとか。

かつては灯台のような役割も果たしていたのでしょうか?

ちなみに尾道市では御調町に約4.5m、因島の椋浦町に約4mの常夜燈があります。

作者は尾道石工の川﨑清三郎さんと藤原貞之さん。

寄進者は廻船業を営んでいた冨吉屋喜助さんのようです。

常夜燈の竿の部分には住吉大明神・天照皇大神宮・金刀比羅大権現と刻まれていました。

拝殿の扁額には住吉大神・金刀比羅宮・恵美須大神。

この常夜燈には住吉大明神・金刀比羅大権現・天照皇大神宮。

もしかしたら、この神社には天照大神もお祀りされているのでしょうか。

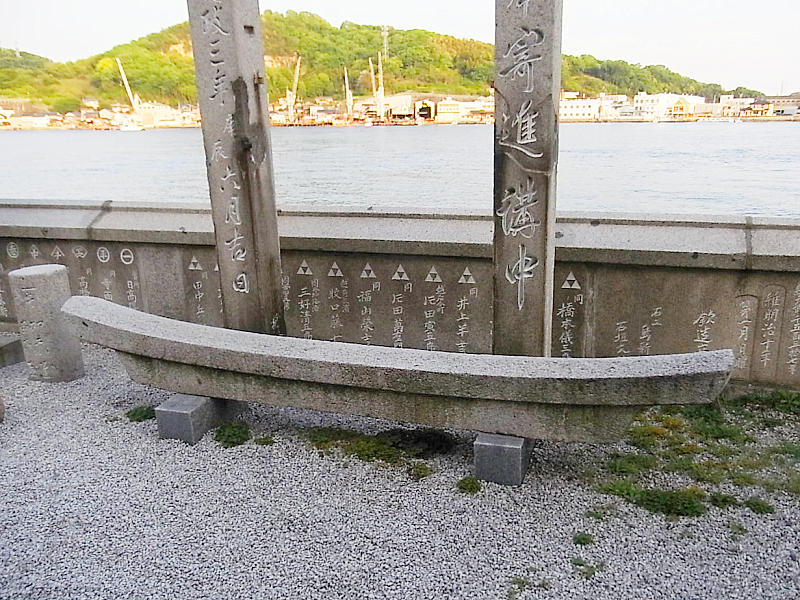

●門柱②(注連柱)

●門柱②(注連柱)

・1820年建立

こちらは境内北側にある門柱です。

門柱②にも文政三年庚辰六月吉日と刻まれていました。

ということで、日本最古の注連柱と同時期に建立されたものになります。

でもどう見ても、そんなに古そうに見えないんだよなぁ・・・(-“-;) ??

●石灯籠①

●石灯籠①

・1820年建立

こちらは門柱①の近くにある石灯籠です。

竿の部分には客舩中という文字と問屋の商標(マーク)が刻まれていました。

●常夜燈②

●常夜燈②

・1805年建立

こちらは門柱②の近くにある石灯籠です。

こちらは文化2年の建立となります。

●常夜燈①

・1797年建立

・尾道石工 川﨑清三郎・藤原貞之 作

境内には3mくらいありそうな大きな常夜燈がありました。

どうやらこちらは尾道市街地で最大級の常夜燈なんだとか。

かつては灯台のような役割も果たしていたのでしょうか?

ちなみに尾道市では御調町に約4.5m、因島の椋浦町に約4mの常夜燈があります。

作者は尾道石工の川﨑清三郎さんと藤原貞之さん。

寄進者は廻船業を営んでいた冨吉屋喜助さんのようです。

常夜燈の竿の部分には住吉大明神・天照皇大神宮・金刀比羅大権現と刻まれていました。

拝殿の扁額には住吉大神・金刀比羅宮・恵美須大神。

この常夜燈には住吉大明神・金刀比羅大権現・天照皇大神宮。

もしかしたら、この神社には天照大神もお祀りされているのでしょうか。

●門柱②(注連柱)

●門柱②(注連柱)

・1820年建立

こちらは境内北側にある門柱です。

門柱②にも文政三年庚辰六月吉日と刻まれていました。

ということで、日本最古の注連柱と同時期に建立されたものになります。

でもどう見ても、そんなに古そうに見えないんだよなぁ・・・(-“-;) ??

●石灯籠①

●石灯籠①

・1820年建立

こちらは門柱①の近くにある石灯籠です。

竿の部分には客舩中という文字と問屋の商標(マーク)が刻まれていました。

●常夜燈②

●常夜燈②

・1805年建立

こちらは門柱②の近くにある石灯籠です。

こちらは文化2年の建立となります。

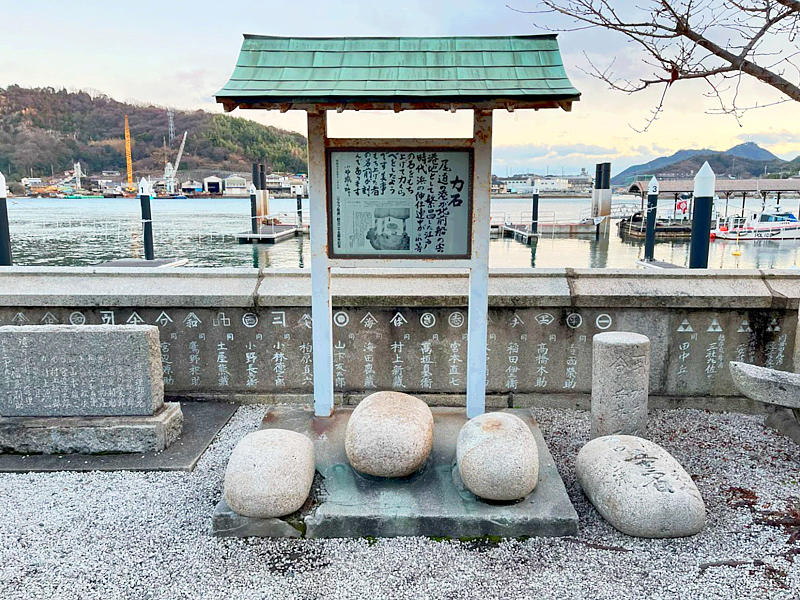

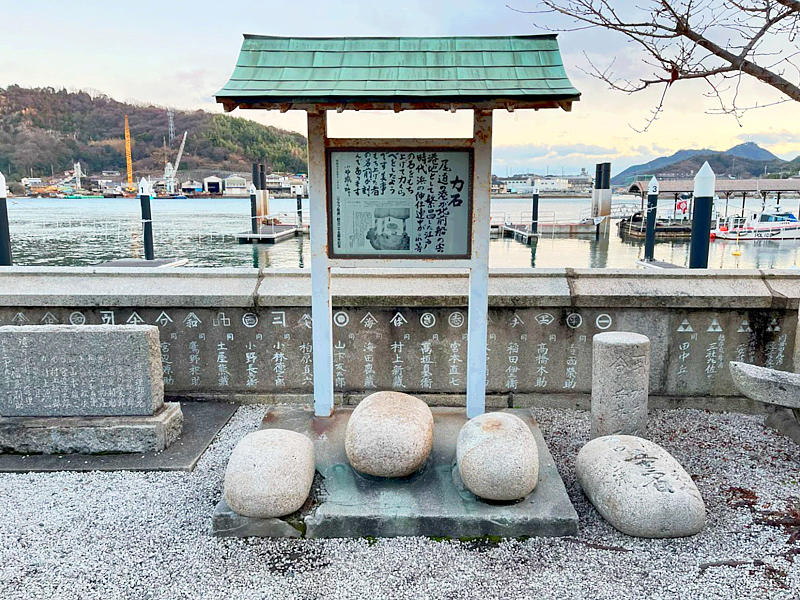

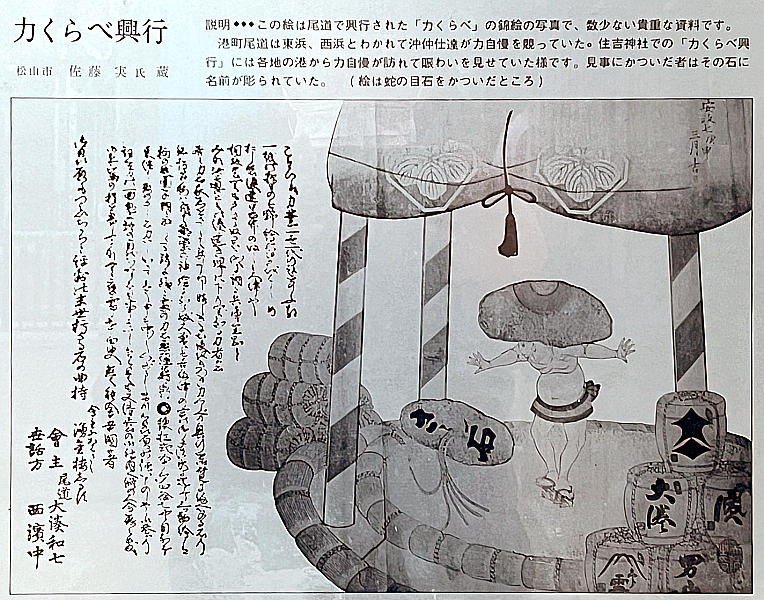

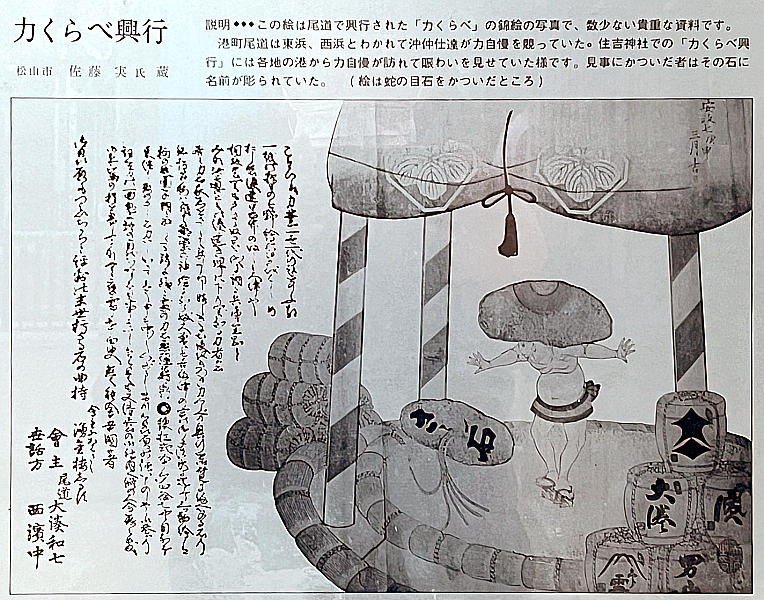

力石

●力石

境内には4つの力石がありました。

~画像は御袖天満宮 和七さんの像 より~

尾道は北前船の寄港地であったことから、特産物の石造物や酢などを船に積むために、たくさん力持ちが港に集まってたんだろうなぁ。

尾道港では海産物を扱う東浜、備後地方の特産品・畳表を扱う西浜に分かれて、浜の仲仕達は仕事のあい間に力石を持ち上げて力比べをしてたんだって。

その中でも特に力持ちだったのが和七さんというお方なんだとか。

そんなこんなで、力石を見てみる。

1番右の力石には

と刻まれていました。

和七さんが持ち上げた力石だ!

ちなみに力石 五十三貫とは198.75kgです!

この石は約200キロもあるのか!

海に放り投げてやりました(ウソです)

境内には4つの力石がありました。

●力石とは?

力石とは力だめしをする石。

もともとは神霊の依坐である石を持ち上げることで豊凶・天候・武運などの神意を伺う占い信仰が始まりともいわれています。

また米一俵分の重さを担ぎ上げる力が成人の資格と考えられ、それを証明するために用いられた力石もあったそうです。

しかし時代とともに本来の意味を失い、若者の力自慢の道具になっていったという。

尾道は北前船の寄港地であったことから、江戸時代には浜の沖仲仕達が力自慢をしていたそうです。

力石とは力だめしをする石。

もともとは神霊の依坐である石を持ち上げることで豊凶・天候・武運などの神意を伺う占い信仰が始まりともいわれています。

また米一俵分の重さを担ぎ上げる力が成人の資格と考えられ、それを証明するために用いられた力石もあったそうです。

しかし時代とともに本来の意味を失い、若者の力自慢の道具になっていったという。

尾道は北前船の寄港地であったことから、江戸時代には浜の沖仲仕達が力自慢をしていたそうです。

~画像は御袖天満宮 和七さんの像 より~

尾道は北前船の寄港地であったことから、特産物の石造物や酢などを船に積むために、たくさん力持ちが港に集まってたんだろうなぁ。

尾道港では海産物を扱う東浜、備後地方の特産品・畳表を扱う西浜に分かれて、浜の仲仕達は仕事のあい間に力石を持ち上げて力比べをしてたんだって。

その中でも特に力持ちだったのが和七さんというお方なんだとか。

そんなこんなで、力石を見てみる。

1番右の力石には

嘉永四年辛亥五月吉日

新助長造

西濱彌助和七

力石 五十三貫目

新助長造

西濱彌助和七

力石 五十三貫目

と刻まれていました。

和七さんが持ち上げた力石だ!

ちなみに力石 五十三貫とは198.75kgです!

この石は約200キロもあるのか!

海に放り投げてやりました(ウソです)

石塀(玉垣)と雁木

●石塀(玉垣)

●石塀(玉垣)

・1877年築造

・尾道石工 島新七 石垣文助 作

境内を囲む石塀(玉垣)には名前がズラ〜と刻まれていました!

どうやらこれは尾道港に寄港した船の船主名と地名と問屋の商標(マーク)を刻んでいるのだとか。

こんな石塀は見たことありません!

つまり感動!

地名を見ると、瀬戸内海の本州地域をはじめ四国・九州、日本海側の山陰・北陸など広範囲の地域と取引が行われていたことがわかります。

この石塀を見るだけで、当時の尾道がどれだけ繁栄していたのかがわかりますねぇ。

●雁木

神社の裏には雁木がありました。

かつてはこの雁木に船を着けて荷物の積み下ろしをしていたんだろうなぁ。

そんなこんなで、参拝終了。

小さな境内でしたが、見どころがテンコ盛りの神社でした。

●石塀(玉垣)

・1877年築造

・尾道石工 島新七 石垣文助 作

境内を囲む石塀(玉垣)には名前がズラ〜と刻まれていました!

どうやらこれは尾道港に寄港した船の船主名と地名と問屋の商標(マーク)を刻んでいるのだとか。

こんな石塀は見たことありません!

つまり感動!

地名を見ると、瀬戸内海の本州地域をはじめ四国・九州、日本海側の山陰・北陸など広範囲の地域と取引が行われていたことがわかります。

この石塀を見るだけで、当時の尾道がどれだけ繁栄していたのかがわかりますねぇ。

●雁木

神社の裏には雁木がありました。

かつてはこの雁木に船を着けて荷物の積み下ろしをしていたんだろうなぁ。

そんなこんなで、参拝終了。

小さな境内でしたが、見どころがテンコ盛りの神社でした。

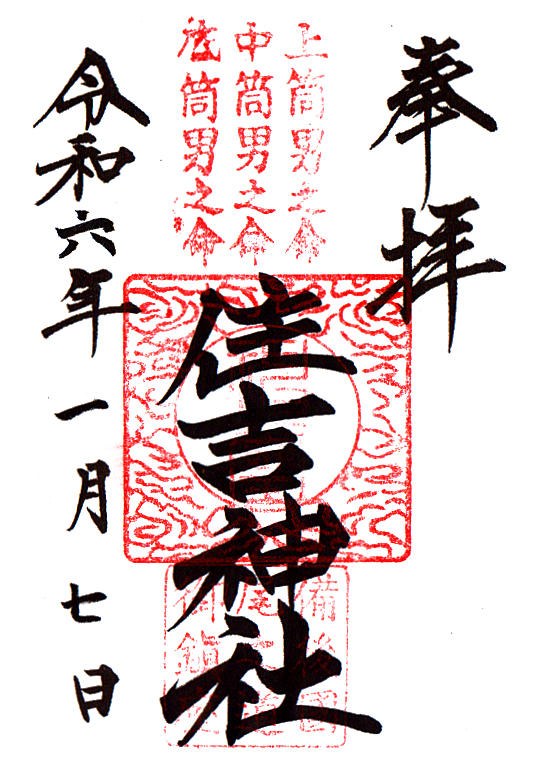

御朱印情報

●御朱印の種類

・住吉神社の御朱印

●御朱印の料金

・300円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

●御朱印の受付場所

・艮神社の社務所(授与所)

●御朱印の受付時間

・不明

※御朱印は千光寺山ロープウェイ 山麓駅の隣に鎮座する艮神社の社務所で頂けます。

・2010年5月8日 参拝

・2024年1月7日 参拝

・2024年1月 最終更新

・住吉神社の御朱印

●御朱印の料金

・300円

●期間限定・特別御朱印

・なし

●オリジナル御朱印帳

・なし

●御朱印の受付場所

・艮神社の社務所(授与所)

●御朱印の受付時間

・不明

※御朱印は千光寺山ロープウェイ 山麓駅の隣に鎮座する艮神社の社務所で頂けます。

・2010年5月8日 参拝

・2024年1月7日 参拝

・2024年1月 最終更新

艮神社の御朱印|旧尾道市内最古の神社|巨木と巨石とロープウェイ(広島県尾道市)

所在地広島県尾道市長江1丁目3−5祭 神・天照大神・須佐之男命・伊邪那岐命・吉備津彦命由 緒806年に創建。もともとは多氣遠宮・建遠神社と称し、素戔男命を祀る神社だったそうです。976年に吉備津彦命が合祀...

参拝情報とアクセス

●開門時間

・不明

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR尾道駅から徒歩15分

●最寄りのバス停

・おのみちバス

商工会議所前 バス停から徒歩すぐ

●最寄りのIC

福山西ICから車で15分

・山陽自動車道

尾道ICから車で15分

●駐車場

・なし

※住吉神社には駐車場はありません。

ですので、車で参拝の方は近隣の有料駐車場を利用することになります。

・不明

●拝観料

・無料

●最寄りの駅

・JR尾道駅から徒歩15分

●最寄りのバス停

・おのみちバス

商工会議所前 バス停から徒歩すぐ

●最寄りのIC

福山西ICから車で15分

・山陽自動車道

尾道ICから車で15分

●駐車場

・なし

※住吉神社には駐車場はありません。

ですので、車で参拝の方は近隣の有料駐車場を利用することになります。

ディープ尾道の観光記|昭和ノスタルジーな路地散歩|時を超えてさまよい人になる(広島県尾道市)

所在地広島県尾道市概 要古くから海運による物流の集散地として栄えた町。 坂の街・文学の街・映画の街として有名な町。 文学では、林芙美子・志賀直哉などが居を構え、尾道を舞台とした作品を発表。 映画では、小津安二郎監...