| 所在地 | 島根県雲南市加茂町神原98 |

|---|---|

| 祭 神 | 素戔嗚尊 |

| 社 格 | 式内社 |

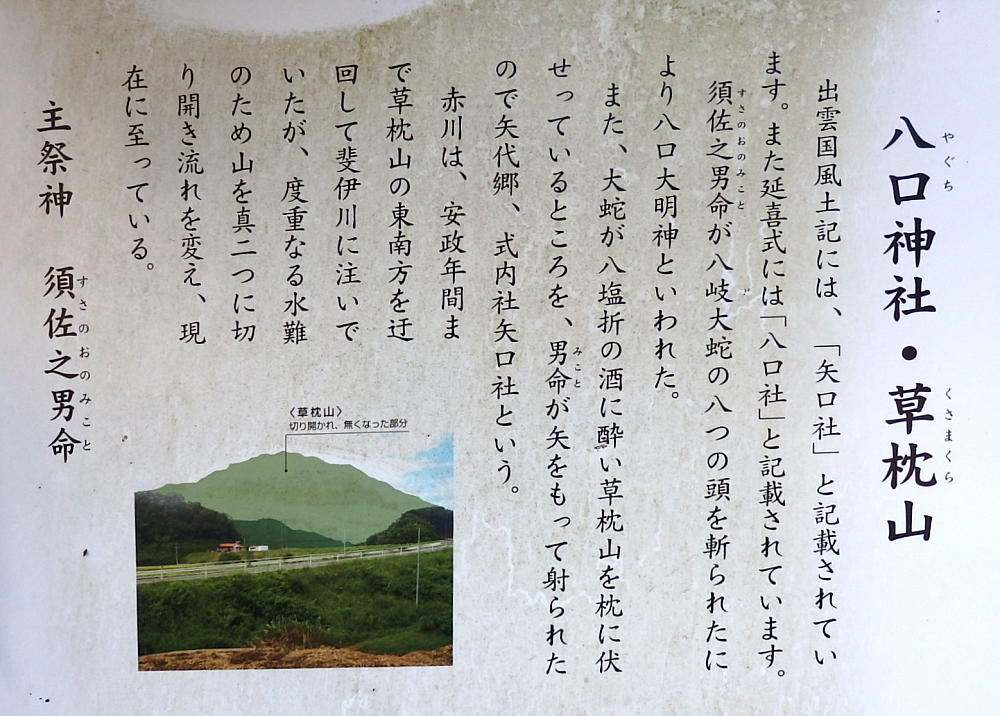

| 由 緒 | 創建年は不詳。出雲国風土記に矢口社と記載されていることから、少なくとも奈良時代には存在していた神社と思われます。八口社ではなく矢口社と記載されているのは、酒に酔った八岐大蛇が草枕山を枕にして寝ているところをスサノオが矢を放って仕留めたということから矢口と名付けられたそうです。延喜式神名帳には八口社と記載されており、これはスサノオが八岐大蛇の8つの頭を斬ったということから名付けたそうです。 |

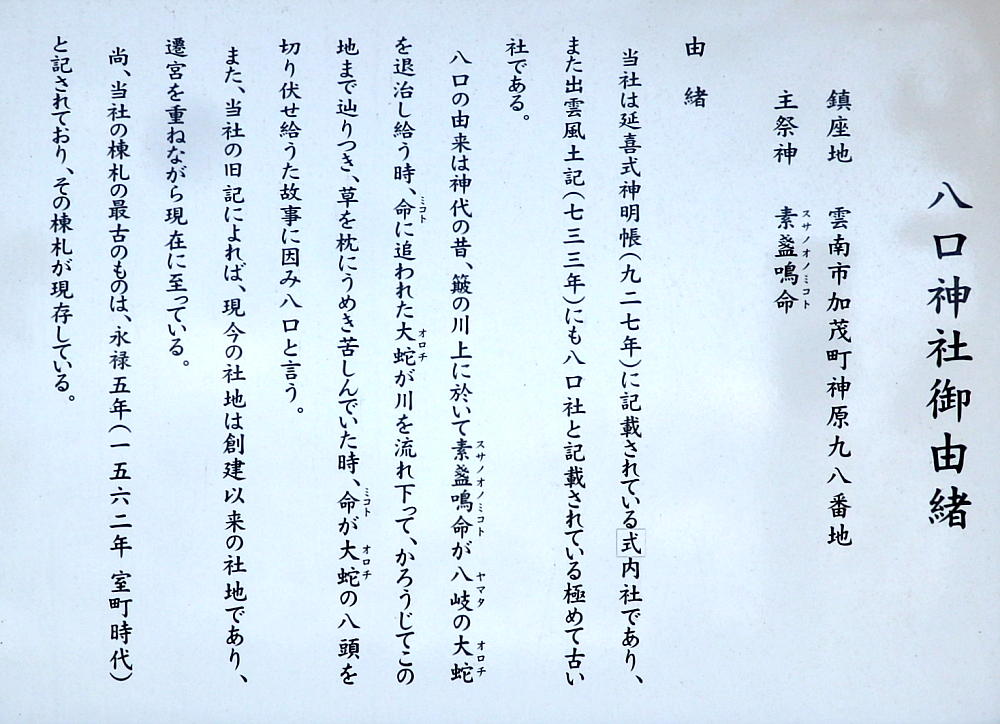

ヤマタノオロチ伝説ゆかりの地

●矢口社と八口社

出雲国風土記に矢口社。

延喜式神名帳には八口社と記載されている古社であります八口神社に到着。

八口とは、8つの頭を持つヤマタノオロチから名付けられたんだって。

つまり8つの頭 = 8つの口ということです。

ちなみに出雲国風土記には、八口ではなく矢口社という社名で記載されています。

これは、酒に酔ったヤマタノオロチが草枕山を枕にして寝ているところをスサノオが矢を放って仕留めたということから名付けられたんだって。

ふむふむ・・・スサノオが矢を放って仕留めたのかぁ・・・

ということは、ここはスサノオがオロチを退治した場所ということなのかっ!

いやはや、神話浪漫ギンギン!

ということで、参拝開始。

●狛犬

狛犬は新しめのお座り型。

あごひげが可愛いですね。

●拝殿

拝殿は瓦葺き。

平入りの切妻造となっておりました。

基本、神社界は左右対称のシンメトリーな世界ですが、こちらは向かって左側に小部屋が設けられており左右非対称、いわゆるアシメな造りになってました。

●本殿

本殿は銅板葺の大社造。

主祭神として素戔嗚尊が祀られています。

男神であるスサノオを祀っているため、千木は外削ぎになってました。

鰹木は3本。

基本的に、出雲地方の大社造は鰹木の数が3本と決められているので、こちらの神社も鰹木が3本でした。

延喜式神名帳に記載されている、いわゆる式内社です。 その昔は、スサノオがオロチを退治したことにより八口大明神と呼ばれていたそうです。

オロチ退治に使用した酒壺を祀る・八口神社(印瀬の壺神)の参拝記はこちら

出雲国風土記に矢口社。

延喜式神名帳には八口社と記載されている古社であります八口神社に到着。

八口とは、8つの頭を持つヤマタノオロチから名付けられたんだって。

つまり8つの頭 = 8つの口ということです。

ちなみに出雲国風土記には、八口ではなく矢口社という社名で記載されています。

これは、酒に酔ったヤマタノオロチが草枕山を枕にして寝ているところをスサノオが矢を放って仕留めたということから名付けられたんだって。

ふむふむ・・・スサノオが矢を放って仕留めたのかぁ・・・

ということは、ここはスサノオがオロチを退治した場所ということなのかっ!

いやはや、神話浪漫ギンギン!

ということで、参拝開始。

●狛犬

狛犬は新しめのお座り型。

あごひげが可愛いですね。

●拝殿

拝殿は瓦葺き。

平入りの切妻造となっておりました。

基本、神社界は左右対称のシンメトリーな世界ですが、こちらは向かって左側に小部屋が設けられており左右非対称、いわゆるアシメな造りになってました。

●本殿

本殿は銅板葺の大社造。

主祭神として素戔嗚尊が祀られています。

男神であるスサノオを祀っているため、千木は外削ぎになってました。

鰹木は3本。

基本的に、出雲地方の大社造は鰹木の数が3本と決められているので、こちらの神社も鰹木が3本でした。

延喜式神名帳に記載されている、いわゆる式内社です。 その昔は、スサノオがオロチを退治したことにより八口大明神と呼ばれていたそうです。

オロチ退治に使用した酒壺を祀る・八口神社(印瀬の壺神)の参拝記はこちら

八口神社(印瀬の壺神)の御朱印情報~オロチ退治に使用した酒壺を祀る~(島根県雲南市木次町)

所在地島根県雲南市木次町西日登1524−1祭 神素戔嗚尊・櫛稲田姫由 緒創建年は不詳。境内には、スサノオが八岐大蛇を退治する際に使用した酒壺が、印瀬の壺神さんという名前で祀られています。...

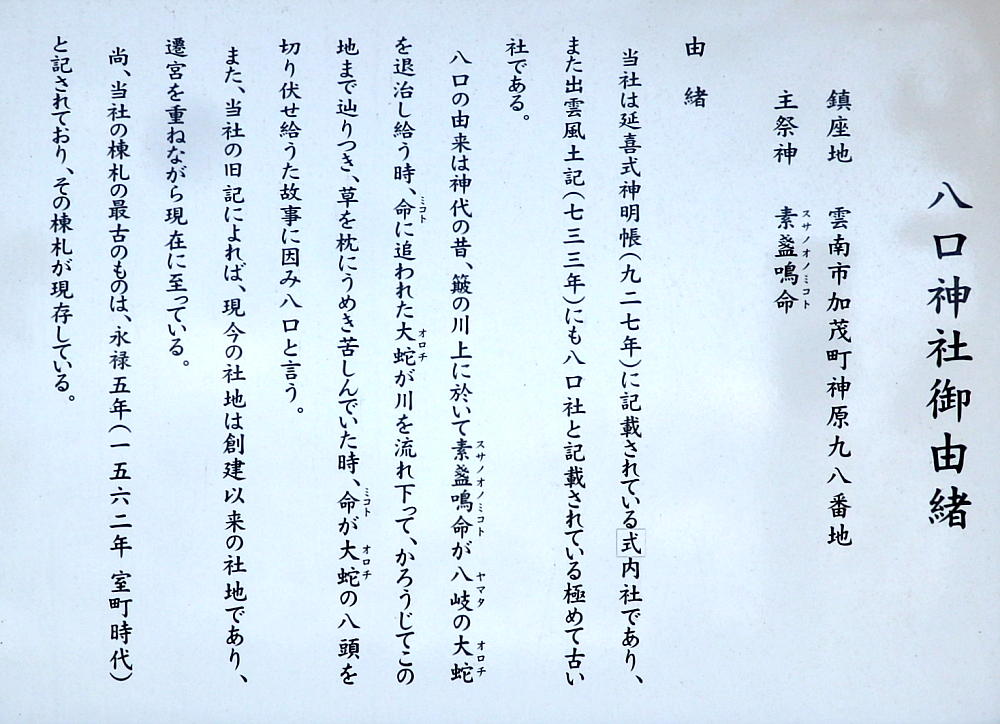

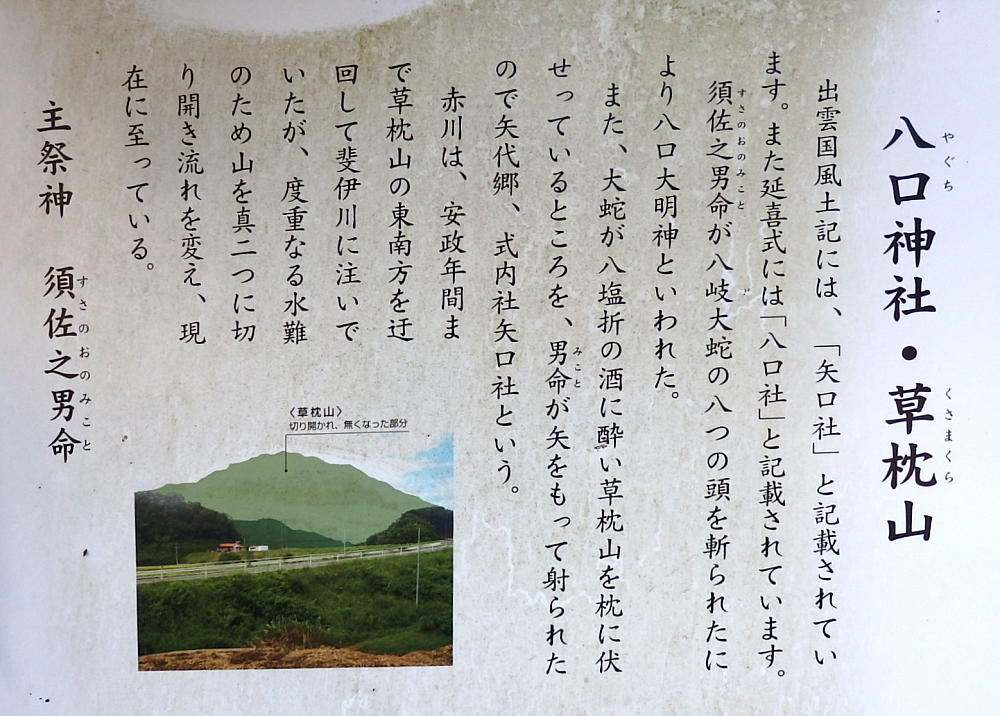

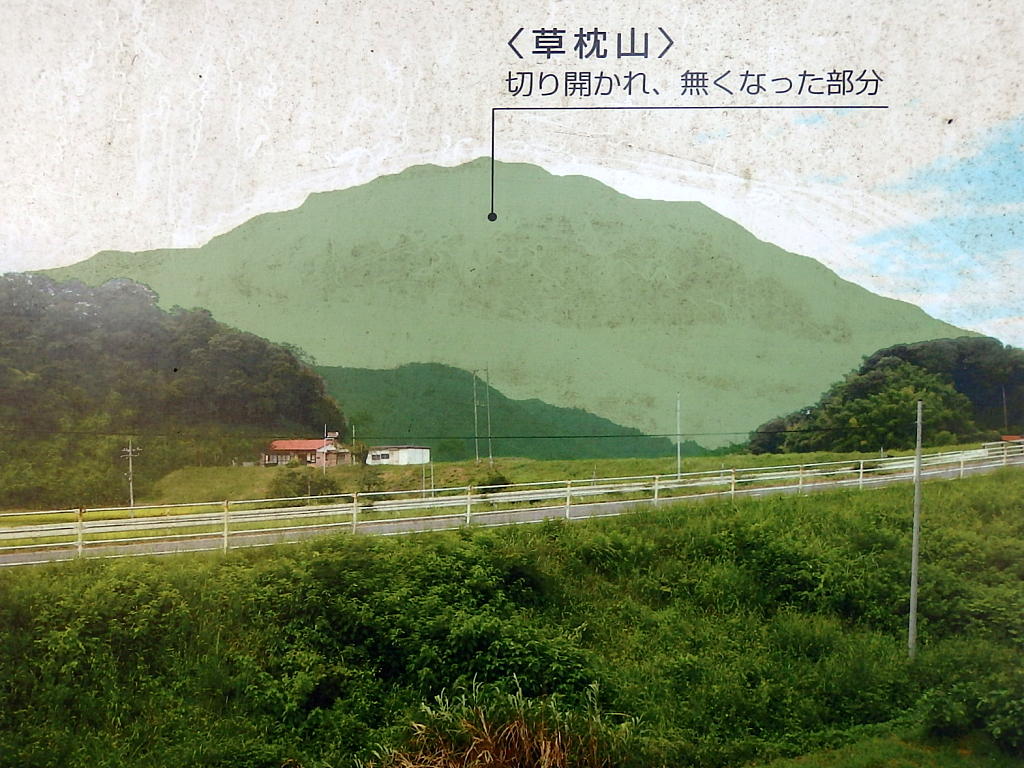

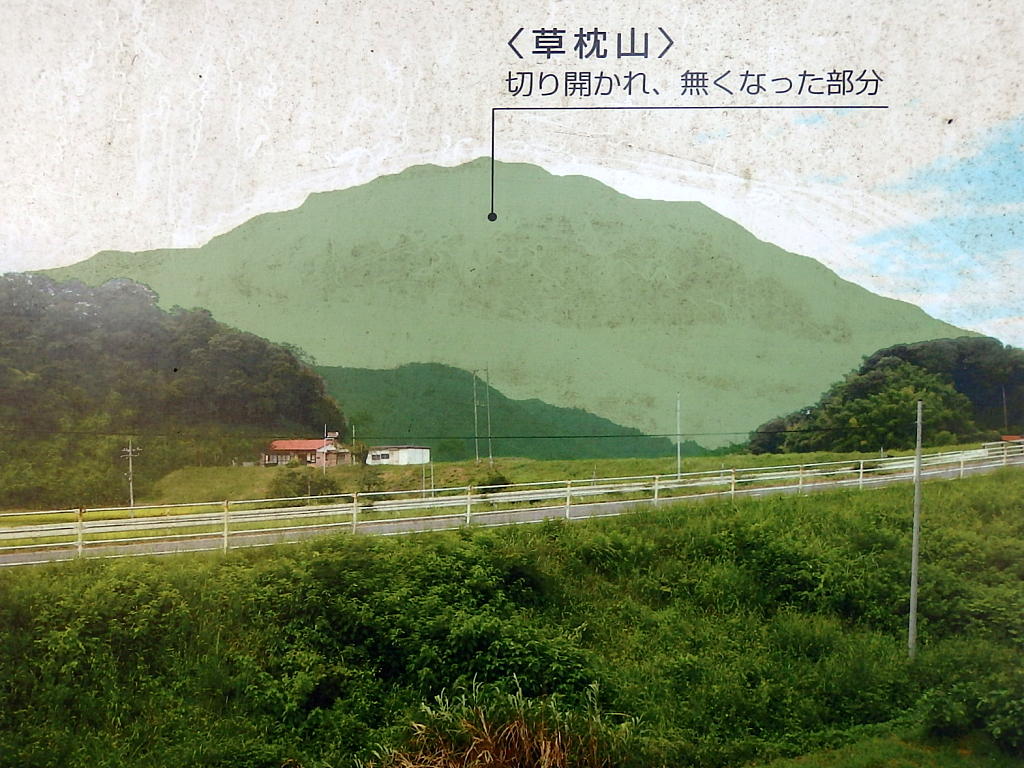

草枕山

●草枕山

酒に酔ったオロチが枕にして寝ていたといわれる草枕山。

ここからスサノオが、草枕山を枕にして爆睡していたオロチに矢を放ったんだって!

そしてオロチを仕留めたスサノオは、8つの頭を切り分けたという。

見事に寝首を掻かれちゃったオロチ・・・その時、オロチはどんな夢を見てたんだろう。

それにしても、山を枕にして寝るだなんて・・・デカすぎるだろ。

草枕山の近くには赤川という水難が絶えない暴れ川があったそうです。

そんなこんなで江戸時代末期に、水難防止のために山を真二つに切り開いて川の流れを変えたんだそうな!

ほんまかいな!?と思いつつ、絵と風景を照らし合わせてみると本当に無いっ!

オロチが枕にしていた山が無い!

人間スゴッ!

●三種の神器の1つ・草薙剣の出現地

ちなみに、スサノオがオロチのシッポを切った時、シッポから天叢雲剣(別名・草薙剣)が出てきました。

いわゆる三種の神器の1つ・草薙剣です。

ここから300mほど離れたところに、天叢雲剣(別名・草薙剣)の出現地であります、尾留大明神旧社地があります。

酒に酔ったオロチが枕にして寝ていたといわれる草枕山。

ここからスサノオが、草枕山を枕にして爆睡していたオロチに矢を放ったんだって!

そしてオロチを仕留めたスサノオは、8つの頭を切り分けたという。

見事に寝首を掻かれちゃったオロチ・・・その時、オロチはどんな夢を見てたんだろう。

それにしても、山を枕にして寝るだなんて・・・デカすぎるだろ。

草枕山の近くには赤川という水難が絶えない暴れ川があったそうです。

そんなこんなで江戸時代末期に、水難防止のために山を真二つに切り開いて川の流れを変えたんだそうな!

ほんまかいな!?と思いつつ、絵と風景を照らし合わせてみると本当に無いっ!

オロチが枕にしていた山が無い!

人間スゴッ!

●三種の神器の1つ・草薙剣の出現地

ちなみに、スサノオがオロチのシッポを切った時、シッポから天叢雲剣(別名・草薙剣)が出てきました。

いわゆる三種の神器の1つ・草薙剣です。

ここから300mほど離れたところに、天叢雲剣(別名・草薙剣)の出現地であります、尾留大明神旧社地があります。

尾留大明神旧社地の観光記~天叢雲剣(草薙剣)発祥地~(島根県雲南市加茂町)

天叢雲剣(草薙剣)とは?スサノオがヤマタノオロチを退治した際、この地でオロチの尾を開いて宝剣をゲットしました。その宝剣の上に怪しい雲があったことにより、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)と名付けてアマテラスに...

その他の見どころ

●気になる木

拝殿の横には、きのこの山のような気になる木がありました。

穴が開いていたので、のぞいてみると・・・なんと、木の中に竹が生えていたという!

なんだ、この奇妙な木は・・・気になる木というか、木になる木。

やはり神気を浴び続けると、このように神がかった成長を遂げるのかなぁ。

●古名大欅跡地

おそらく、かつてここには古い大欅があったのでしょう。

●境内の風景

境内と境外の境目がない景色。

何も無い感が古代感あっていいなぁ。

いやはや、神話浪漫あふれる素敵な神社でした。

拝殿の横には、きのこの山のような気になる木がありました。

穴が開いていたので、のぞいてみると・・・なんと、木の中に竹が生えていたという!

なんだ、この奇妙な木は・・・気になる木というか、木になる木。

やはり神気を浴び続けると、このように神がかった成長を遂げるのかなぁ。

●古名大欅跡地

おそらく、かつてここには古い大欅があったのでしょう。

●境内の風景

境内と境外の境目がない景色。

何も無い感が古代感あっていいなぁ。

いやはや、神話浪漫あふれる素敵な神社でした。

御朱印情報

●御朱印情報

ちなみに御朱印はやってないようです。

(2018年2月18日現在)

ちなみに御朱印はやってないようです。

(2018年2月18日現在)

八口神社の地図

スサノオゆかりの地

スサノオゆかりの地をまとめてみました。

●スサノオの足跡を探す旅~スサノオゆかりの地~

・スサノオの生誕地

・オロチ退治に使用した酒壺を祀る

・スサノオがオロチを退治した場所

・天叢雲剣(草薙剣)発祥地

・オロチの首を埋めた地

・スサノオ夫婦の新居跡

・スサノオ終焉の地

などなど・・・

随時更新していきます。

●スサノオの足跡を探す旅~スサノオゆかりの地~

スサノオの足跡を探す旅~スサノオゆかりの地~(14スポット)

スサノオの生誕地●江田神社宮崎県宮崎市阿波岐原町産母127スサノオが生まれたみそぎ池がある神社。スサノオが乗った船●韓竈神社島根県出雲市唐川町408古事記では高天...

・スサノオの生誕地

・オロチ退治に使用した酒壺を祀る

・スサノオがオロチを退治した場所

・天叢雲剣(草薙剣)発祥地

・オロチの首を埋めた地

・スサノオ夫婦の新居跡

・スサノオ終焉の地

などなど・・・

随時更新していきます。